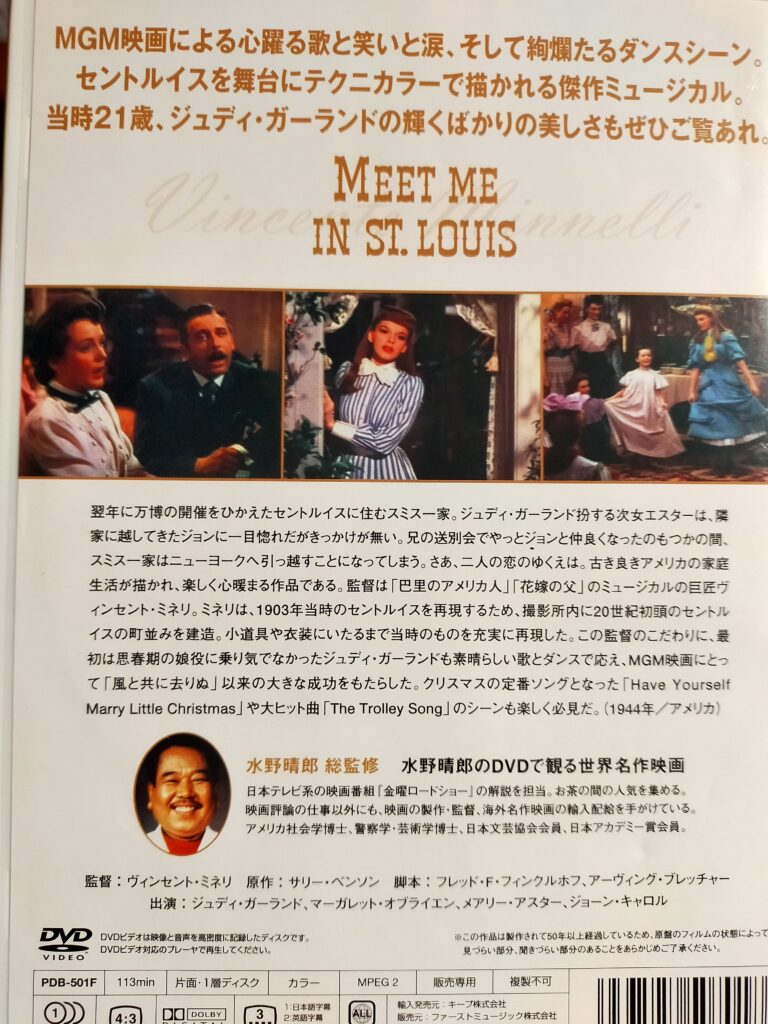

MGMアメリカ映画黄金時代シリーズです。

今回はMGMミュージカルのスター、ジュデイ・ガーランドの作品を選んでみました。

1939年に「オズの魔法使い」で17歳のジュデイがスターになってから、1950年にMGMとの契約を解除されるまで。

ジュデイ20歳代の作品群です。

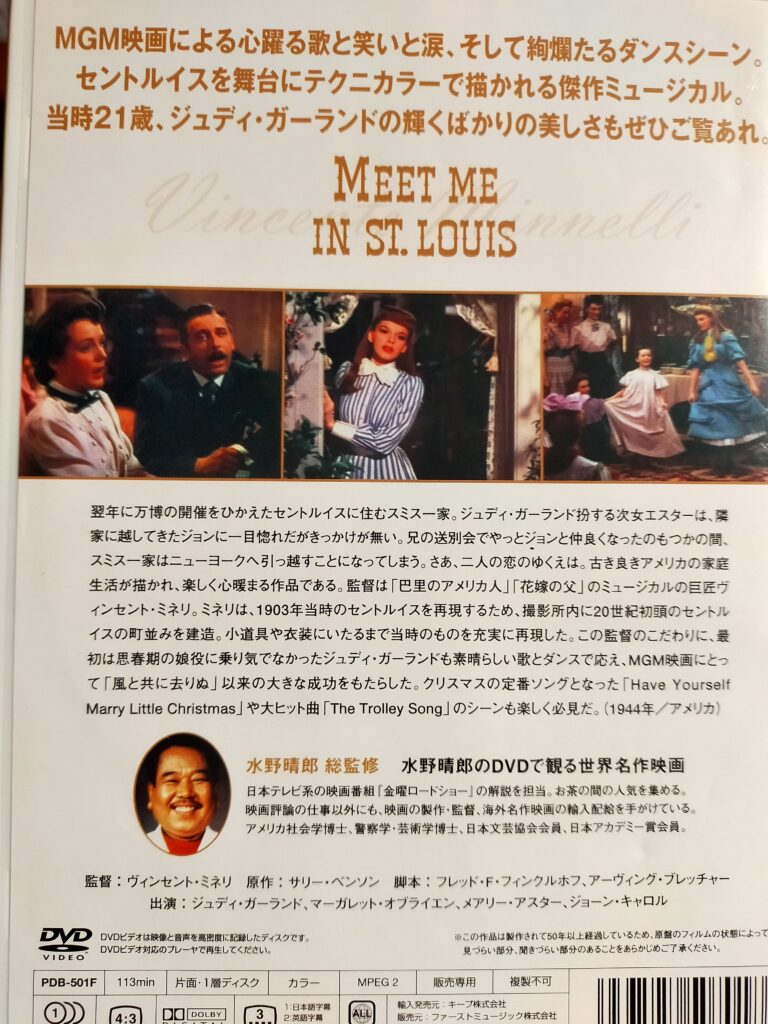

「若草のころ」 1944年 ヴィンセント・ミネリ監督 MGM

時まさに第二次世界大戦真っ盛り。

ヨーロッパ、太平洋共に戦線をアメリカ軍が仕切り、枢軸国を追いつめんとしている時期。

アメリカ軍の攻勢がはっきりしていた時期とはいえ、戦時体制は軍事最優先。

一般国民はもちろんハリウッドも慰問や戦時国債のキャンペーンなどで撮影所を挙げて協力していた時代。

その時代に作られた「若草の頃」は、戦争に協力せざるを得ない国民感情を刺激しないような作風。

地道で伝統的な古き良きアメリカを静かに賛美した保守的な作品でした。

1903年の春から冬へのセントルイスの一家庭を舞台に、弁護士の父、しっかりした母(メリー・アスター)、長兄、四姉妹(次女がジュデイ・ガーランド、四女にマーガレット・オブライエン)の暮らしを追うホームドラマ。

製作はアーサー・フリード。

当時のMGMプロデューサーのトップで、ミュージカルの制作に腕を振るった。

別の顔ではセクハラとロリコンで有名なユダヤ人。

監督はのちにジュデイ・ガーランドと結婚し、ライザ・ミネリの父親となるヴィンセント・ミネリ。

マーガレット・オブライエン(左)とジュデイ・ガーランド

マーガレット・オブライエン(左)とジュデイ・ガーランド

女系家族の中で浮いている父親。

メイドとの連携よろしく、美しく料理の得意な母親。

ボーイフレンドの気を引くことに夢中な長女と次女。

家族のマスコットとして可愛がられる三女と四女。

メリー・アスター(左)、ルシル・ブレマー(中)と

メリー・アスター(左)、ルシル・ブレマー(中)と

古き良き、おてんばのお嬢さんキャラを演じるジュデイ。

少しやせて娘らしさはあるが、本来の元気さ、パンチが出ていない。

戦時中の保守的ドラマにあっては、ジュデイ本来の破天荒な動きと、パンチの効いた歌声は時期尚早だったのか。

なお、三女、四女を巡る描写に、アーサー・フリードのロリコン趣味が濃厚に現れており、戦時中に製作された保守的なホームドラマにあっても製作者の公私混同は貫かれていたようだった。

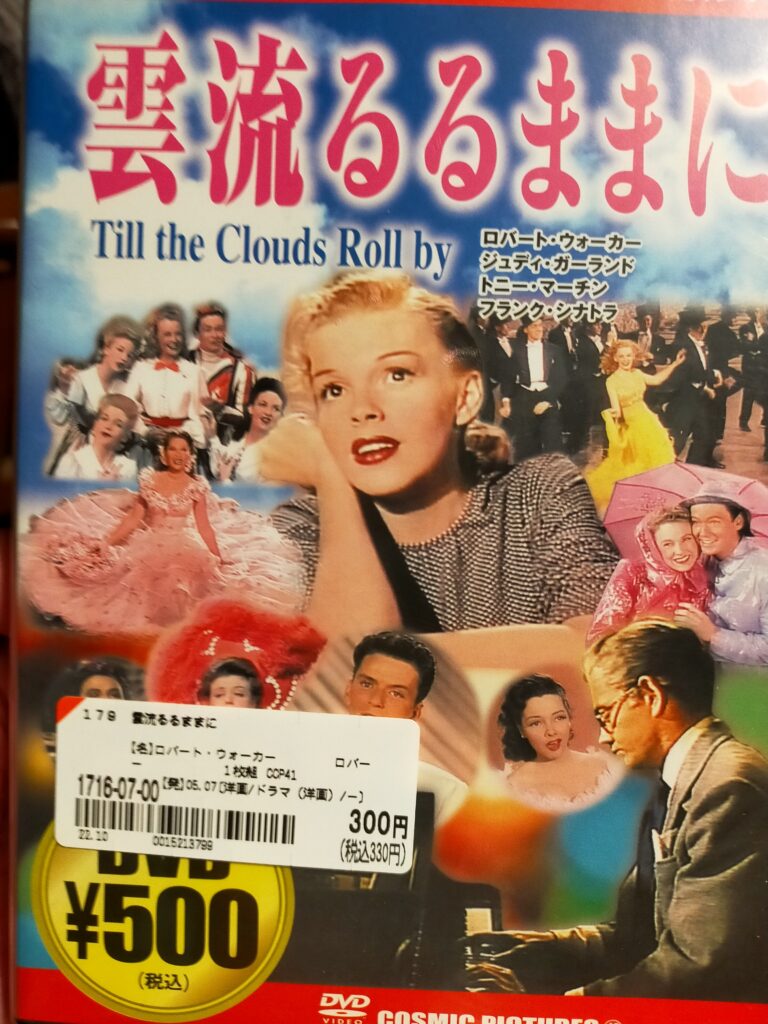

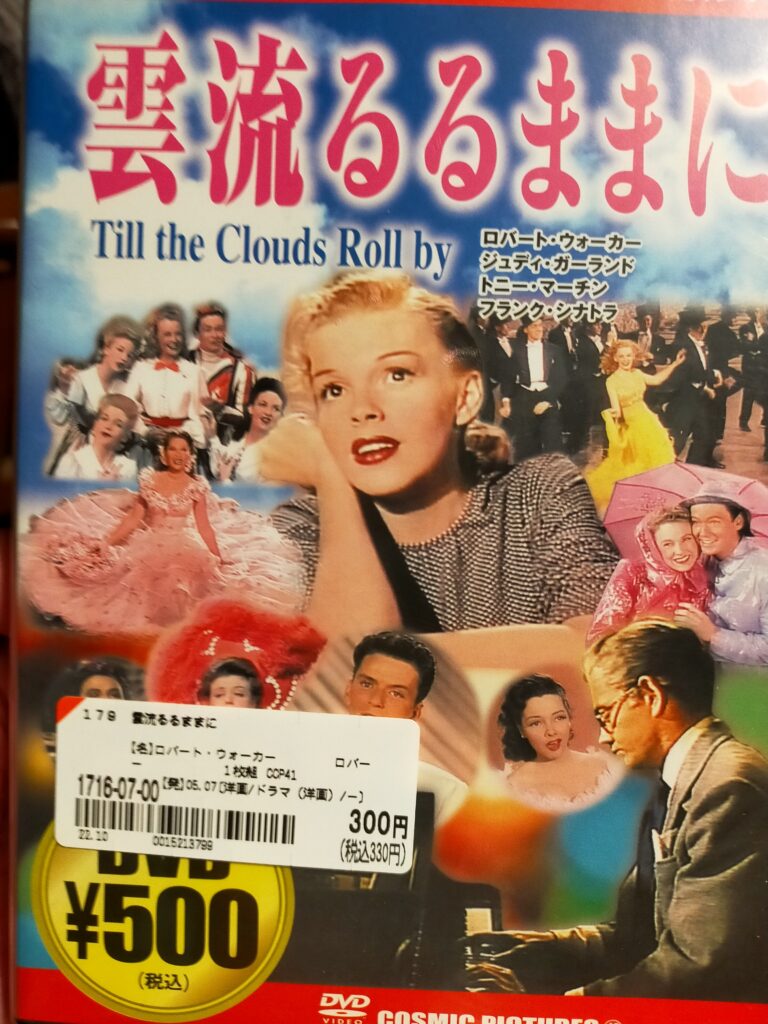

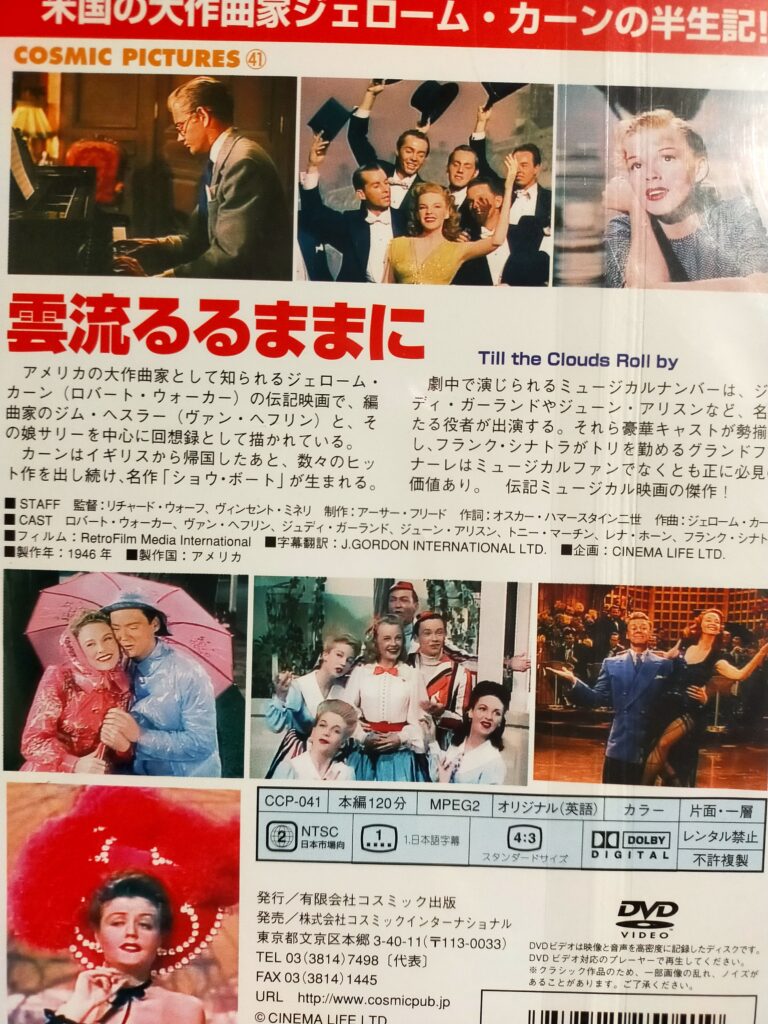

「雲流るるままに」 1946年 リチャード・ウオーフ監督 MGM

さあ、戦争は終わった。

アメリカは戦勝国だ。

とはいえ戦後直後の1946年。

MGMが選んだ題材は、アメリカ人音楽家の第一人者、ジェローム・カーンの自伝だった。

保守的で堅実な題材である。

製作はアーサー・フリード。

作曲家カーンはそれまでイギリス人作曲家が幅を利かせていた舞台音楽の世界で、アメリカ人として初めて第一線で活躍した人。

ロバート・ウオーカーが演じる。

主人公の生涯の恩人に、作曲家のヴァン・ヘフリンとその幼い娘。

「シェーン」につながるヘフリンの頼りがいのあるざっくばらんな善人キャラがいい。

主人公と仲良くなるおしゃまな幼女の執拗な描写に制作者フリードの好みが反映している。

主人公らの活躍と変遷のドラマに舞台のシーンが挟まる。

舞台のシーンに、ジューン・アリスン、ジュデイ・ガーランド、アンジェラ・ランズベリー、フランク・シナトラのミュージカルスターが登場する。

ジュデイの登場シーンはヴィンセント・ミネリが演出したらしい。

皿洗いのバイトをしながらスターを目指す娘、というバックステージものを演じるジュデイは溌溂としている。

楽屋で出番を待つときの緊張ぶりを演じてもいたが、ジュデイの繊細な実像とオーバーラップするようで印象的だった。

「雲流るままに」のジュデイ

「雲流るままに」のジュデイ

1927年、舞台「ショウボート」の大成功で主人公は大作曲家となり、ハリウッドにも招かれる。

一方成長したヴァン・ヘフリンの娘(ルシル・プレマー)は舞台女優を目指して家出をし、主人公らを心配させる。

成功した人物の苦労譚はハリウッドの得意な素材。

今回も無難にまとめている。

テレビのなかった当時、作曲家にとっても舞台で評価されることが、キャリアの出発点だったことがわかる。

舞台製作者の権限、ブロードウエイで売れたときの栄光、別枠として出てきた映画という存在。

1920年代のアメリカのショウビジネス界を背景に、作曲家カーンの半生を描いた作品だった。

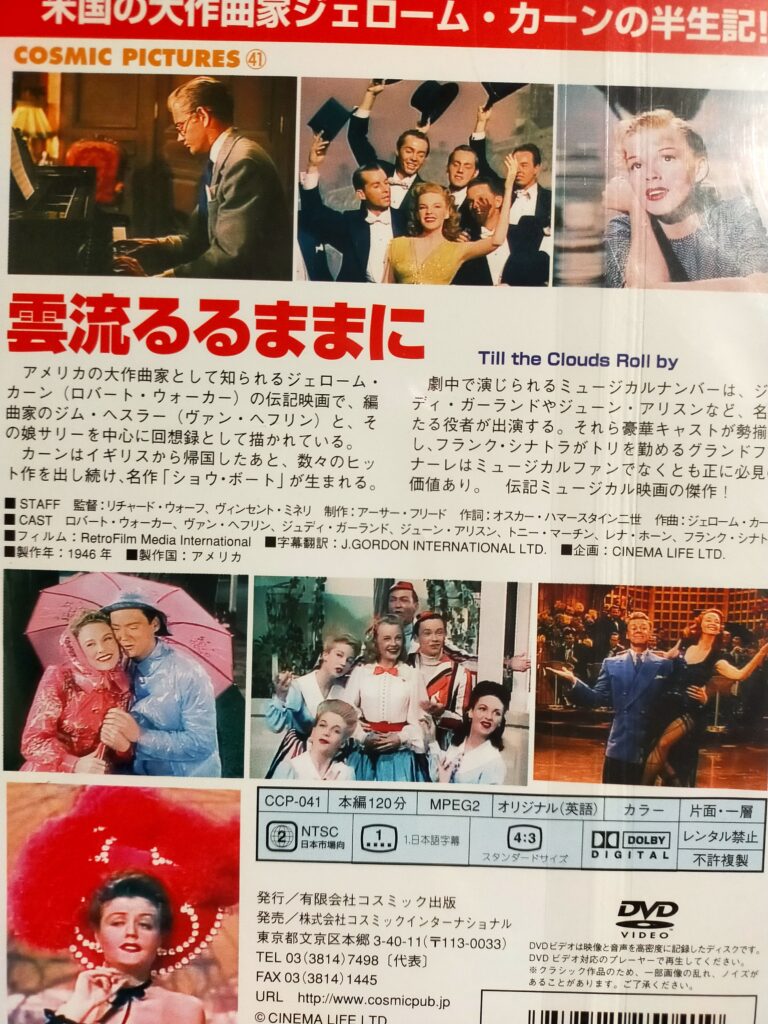

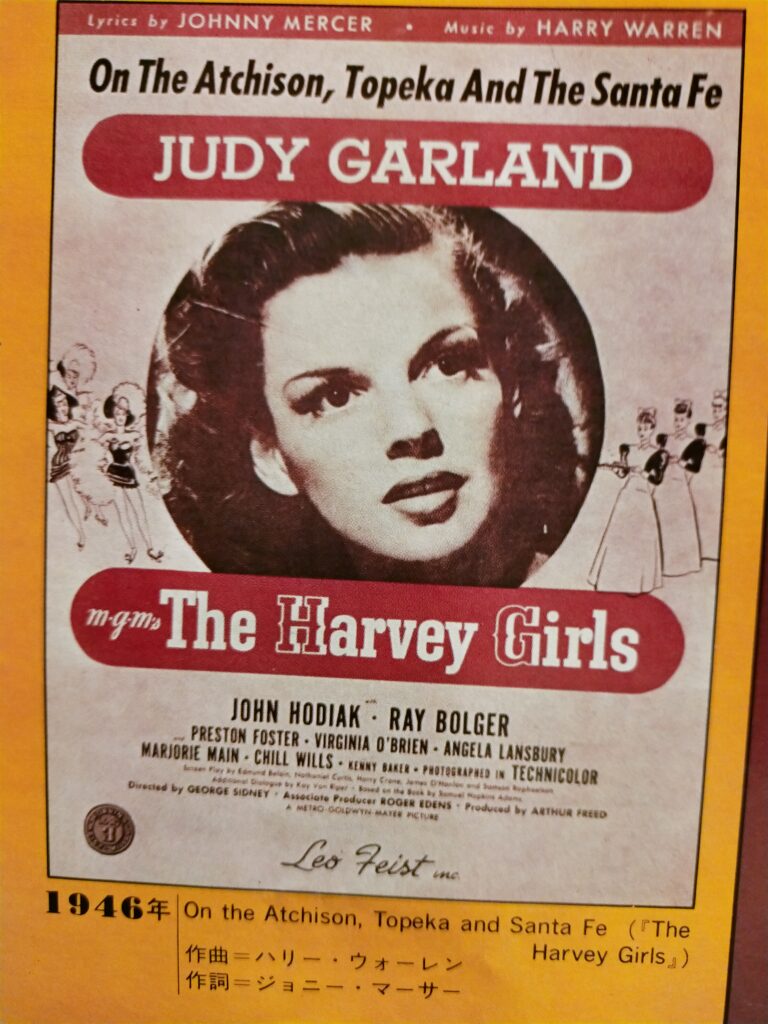

「ハーヴェイ・ガールズ」 1946年 ジョージ・シドニー監督 MGM

サンタフェ鉄道が走るニューメキシコ。

西部の町にレストランを開こうと、ウエイトレスの一団(ハーヴェイガールズ)とともにやってきた経営者ハーヴェイ。

偶然同じ列車に乗り合わせたのは、新聞広告の花嫁募集に応じてやってきたジュデイ・ガーランド。

西部の町にはカジノと売春宿とキャバレーを兼ねた酒場がすでにあり、ボスと情婦(アンジェラ・ランズベリー)が支配している。

かたや堅気のハーヴェイレストラン。

「ハーヴェイガールズ」主題歌のオリジナルレコードジャケット

「ハーヴェイガールズ」主題歌のオリジナルレコードジャケット

ボス一派からの嫌がらせにおびえるハーヴェイガールズ。

単身酒場の乗り込み、ボスに啖呵を切るのは、結婚相手に夢破れたその足で、ハーヴェイガールズに応募したジュデイ・ガーランド。

若く、生き生きとした動きを見せるジュデイだが、不自然に痩せた姿を見せるのはちょっと不本意。

劇中の仲良し3人組。右はシド・チャリシー

劇中の仲良し3人組。右はシド・チャリシー

ガールズの面々(その一人にシド・チャリシー)は、飛び切りの美人ぞろい。

スターを目指しハリウッドにやってきた娘たちから、プロデューサー(この作品もアーサー・フリード)が腕によりをかけてセレクトした風がうかがえる。

「ガス燈」の不貞腐れメイド役でデヴューし、「緑園の天使」ではエリザベス・テーラーの姉を演じた、アンジェラ・ランズベリーは酒場の歌姫役。

可愛げのない貫禄たっぷりの押し出しも、このとき弱冠21歳。

酒場の舞台では下着のようなドレスで歌い踊る。

主人公、ジュデイ・ガーランドと向き合えば、身長、体の厚みともに圧倒的な体格の差を見せる。

この存在感が息の長い女優生活を生み、「ジェシカおばさんの事件簿」につながったのか。

貫禄のアンジェラ・ランズベリー(中央)

貫禄のアンジェラ・ランズベリー(中央)

サンタフェ鉄道のSLを走らせる大オープンセットはさすが世界一の映画会社MGMの仕事。

町のボス相手に拳銃片手に単身乗り込み、乱闘シーンもこなす若き日のジュデイ・ガーランドも、そのコミカルな演技は愛嬌があるのだが、体の線の細さが弱弱しさを感じさせる。

どうしたジュデイ!本領発揮はまだか。

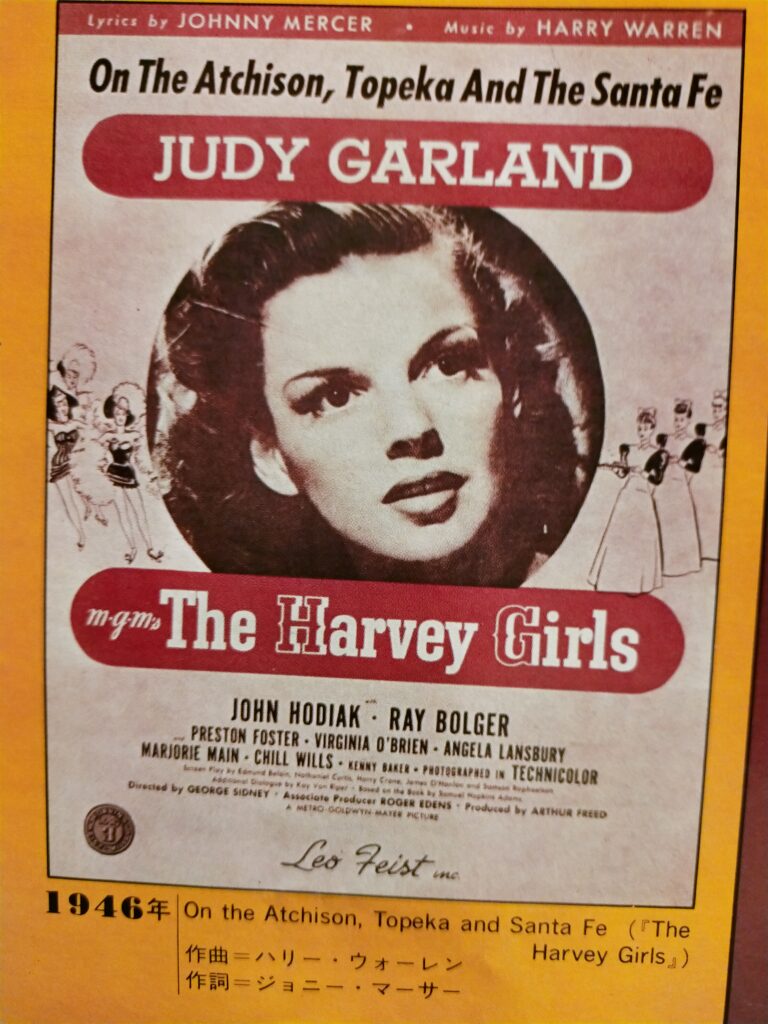

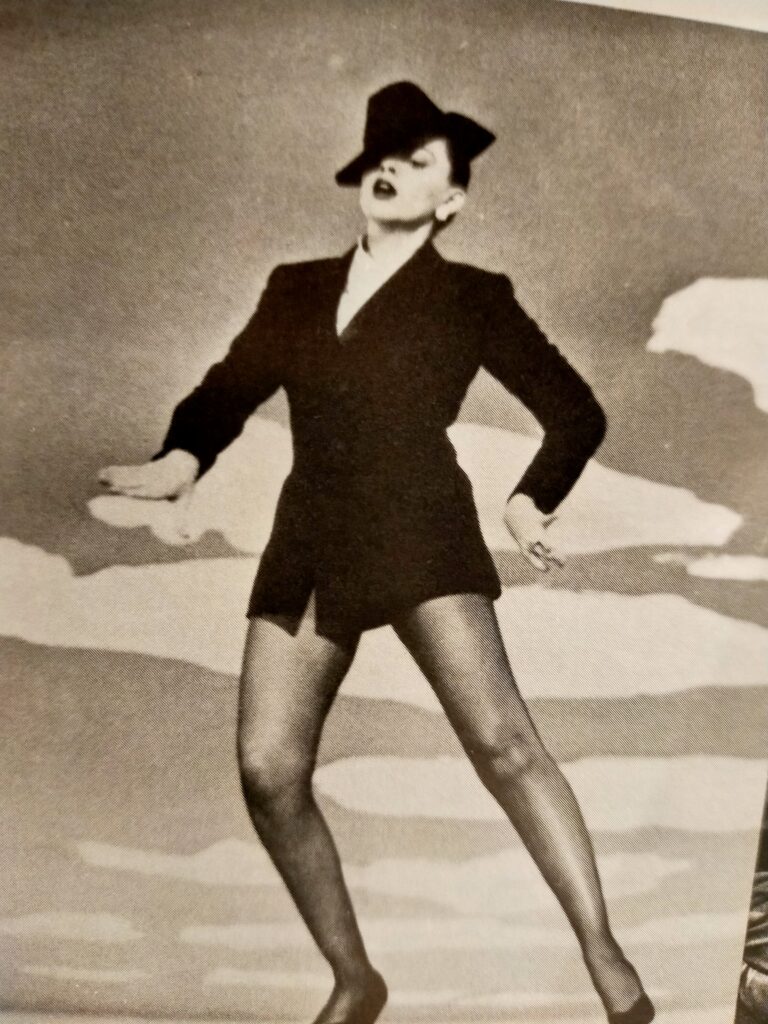

「サマーストック」 1950年 チャールズ・ウオルター監督 MGM

ジュデイ・ガーランド最後のMGM出演作。

舞台裏では何があったのか知らないが、結婚し、子供を産み、体つきもしっかりしたジュデイが溌溂と歌い踊る。

待ち望んでいたジュデイらしさが存分に楽しめる。

3代続いた農場の跡取り娘がジュデイ。

経営不振で農夫は出てゆき、演劇狂いの妹も出て行ったきり、メイドと二人健気に農場を守る。

そこへ妹が売れない劇団(主宰者ジーン・ケリー)を連れてくる。

納屋でミュージカルの稽古をし、興行を打つという。

農場を守りたいジュデイ、保守的な町の人々、浮世離れした劇団。

三者が入り乱れ、決して交わらないままドタバタが続く。

町のダンス大会は伝統的なフォークダンス。

見守りながらも決して交わろうとしない劇団員たち。

決して劇団員をダンスの輪に呼び込もうとはしない町の人たち。

日本でも田舎の閉鎖性云々が話題になるが、それどころではないアメリカの、西洋の地域間、階層間の断絶もさりげなく描かれる。

ジーン・ケリーとの一場面

ジーン・ケリーとの一場面

やむに已まれぬ事情から劇団の面倒を見るジュデイだが、ひょんなことから自分のダンサーとしての才能に気づき、ジーン・ケリーとも打ち解けはじめ・・・。

興行直前にニューヨークへ出奔した妹の代わりに主役で舞台に立つことになるジュデイ。

圧倒的な歌と踊りがこれでもかと炸裂する。

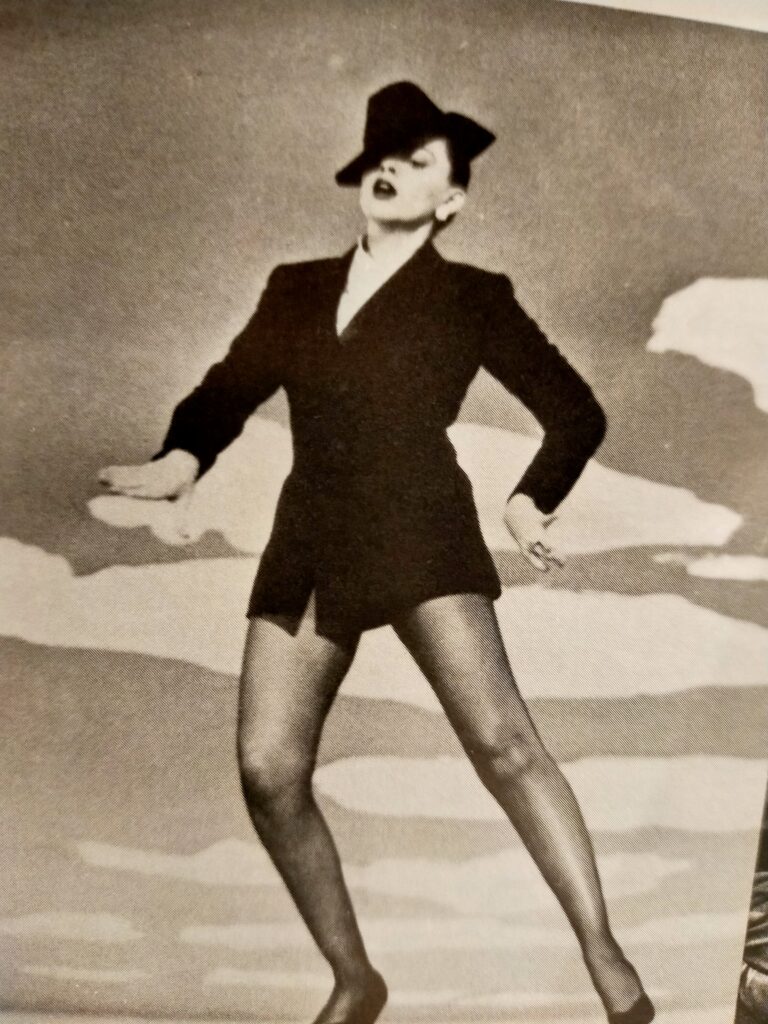

ジュデイ、MGM時代最後の雄姿

ジュデイ、MGM時代最後の雄姿

MGM最後の出演作でジュデイの才能を存分に味わえたことを良しとするべきか。

もったいないと思うべきか。

小型ながらタンクのような体でファイトむき出し、演技がうまく愛嬌もある。

何よりパワフル。

この先、肝っ玉母さんのようなキャラもできたろうし、可愛い奥さん役も似合ったろう。

売れない芸人の奥さんとして苦労する役も案外にあったかもしれない。

この後、ワーナーで名作「スタア誕生」を残しジュデイ・ガーランドは永遠にスクリーンから姿を消した。

ジュデイの原点。グラムシスターズ時代(左)

ジュデイの原点。グラムシスターズ時代(左)