「望郷」、ぺぺルモコ、カスバ、ジャン・ギャバン。

1930年代に製作された「望郷」は、日本にとって、あるいは世界にとって、わすれられない名画であった。

「望郷」を監督したのがジュリアン・デュヴィヴィエ。

「地の果てを行く」(35年)、「我等の仲間」(36年)、「舞踏会の手帖」(37年)、「旅路の果て」(39年)など、ペシミズムに彩られた人生の機微を描いた1930年代の名作群を作り、また戦後に「わが青春のマリアンヌ」(55年)で忘れられない幻想的ロマンチシズムを描いたフランスの名匠である。

1930年代はフランス映画界に、ルネ・クレール、ジャック・フェデー、ジャン・ルノワール、マルセル・カルネなど名匠が現れ、その代表作を発表した、フランス映画の黄金時代だった。

それらの映画作家の中で、世界的にも人気があり、芸術性と大衆受けを兼ね備えた名作を連発したのがデユヴィヴィエだった。

のちに映画史家によって「詩的レアリズム」と呼ばれたこの時代の作風は、『ペシミステックな暗さの美学化であり、滅びゆく人間の運命が、あいまいな文学的抒情性、高尚な哲学性の衣をまとって、深遠な人生観として賛美されて』いる(集英社新書「フランス映画史の誘惑」87Pより引用)と定義される。

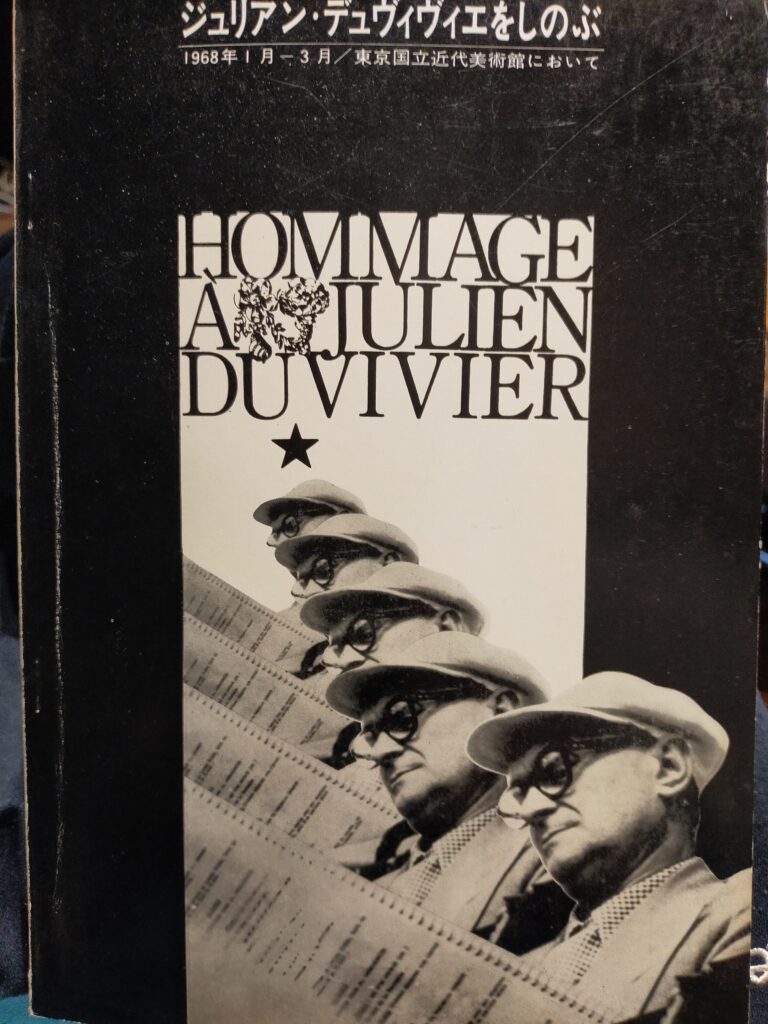

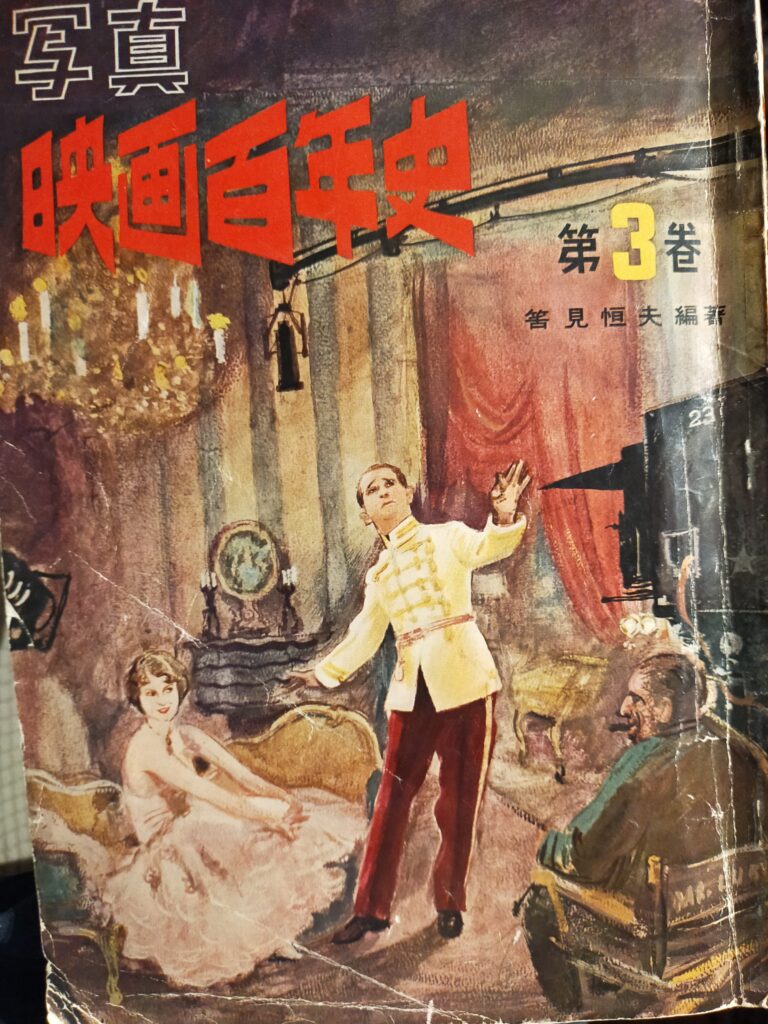

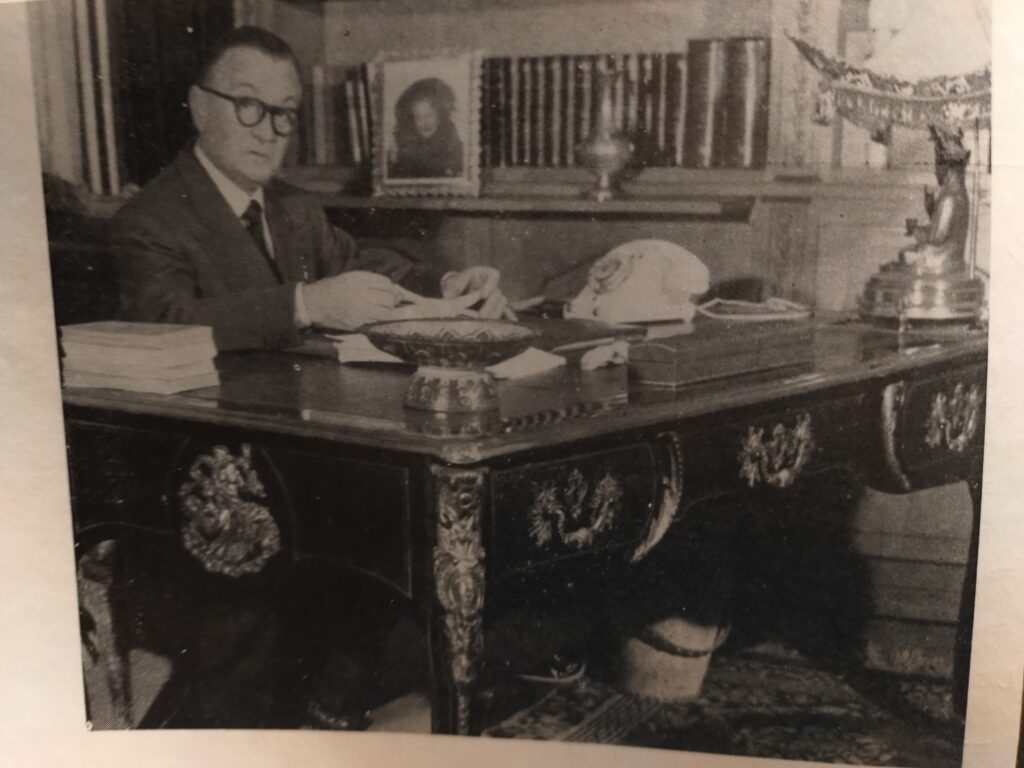

「ジュリアン・デユヴィヴィエをしのぶ」表紙

「ジュリアン・デユヴィヴィエをしのぶ」表紙

手許に「ジュリアン・デユヴィヴィエをしのぶ」という冊子がある。

1968年フィルム・ライブラリー助成協議会(現フィルムアーカイブ)の発行。

67年に亡くなったデユヴィヴィエ監督を偲んで、東京国立近代美術館で行われた連続上映会のプログラムである。

「同」目次。そうそうたるメンバーの執筆陣

「同」目次。そうそうたるメンバーの執筆陣

巻頭に「ジュリアン・ヂュヴィヴィエ」と題する映画評論家飯島正の文があるので、下記に太字にて要旨を紹介したい。

デユヴィヴィエは1896年に北フランスのリール生まれ。

舞台俳優、監督を経て映画界へ。

1919年よりサイレント映画約20本を監督する。

1930年「資本家ゴルダー」がトーキー第1作。

1932年の「にんじん」の映画化がデユヴィヴィエの名を世に広めた。

「にんじん」は当時珍しかった文学作品の映画化で、その企画・発想は、デユヴィヴィエのプロデユーサー的素質によるものであり、その自然描写と心理描写が一体化した雰囲気づくりのうまさは、デユヴィヴィエの映画監督としての技術の確かさによるものだった。

デユヴィヴィエの特質として、純粋に芸術を志向するのではなく、大衆受けを意識した作品作りにあり、シムノンなど、一般受けする探偵小説を原作とするとその親和性が高い。

「望郷」は世界的な人気を誇るが、異国的ロマンチシズム、情緒的センチメンタリズムを大衆受けの要素として意識的に取り込んだデヴィヴィエのプロデユーサー的才能の表れだ。

「旅路の果て」のオムニバス構成はデユヴィヴィエの創意によるもので、その後の映画で流行した。

また、デユヴィヴィエはフランスとベルギーに渡るフランドル地方の出身であり、その北方的な資質が「わが青春のマリアンヌ」での幽玄たるドイツロマンチシズムの再現に結びついた。

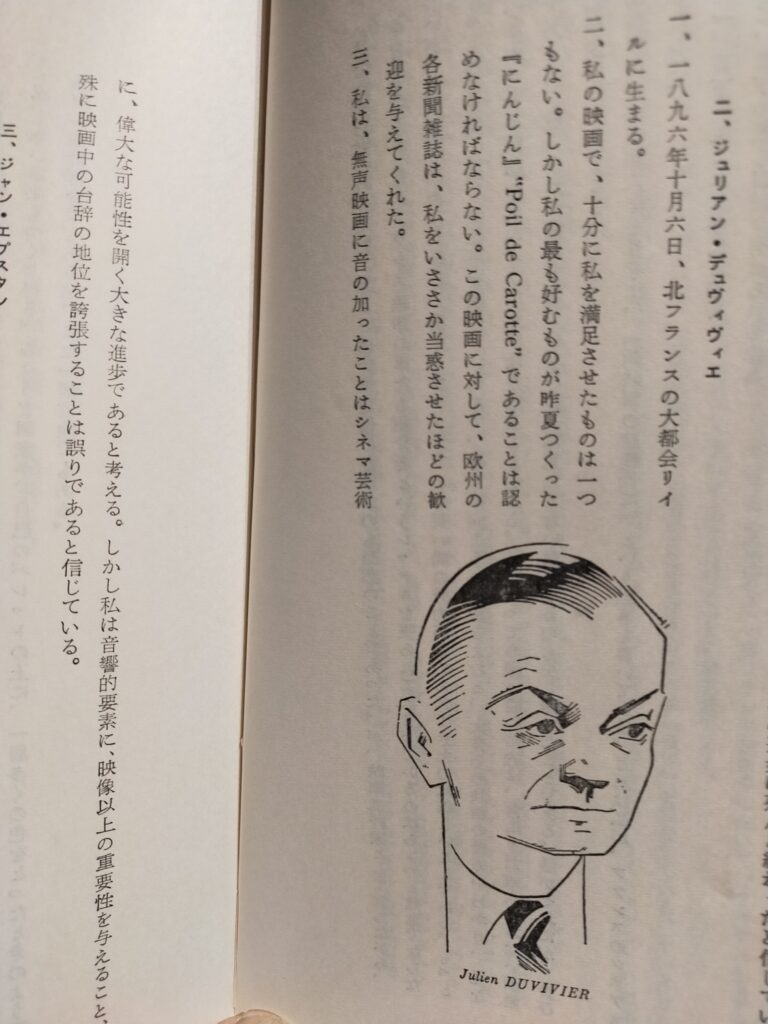

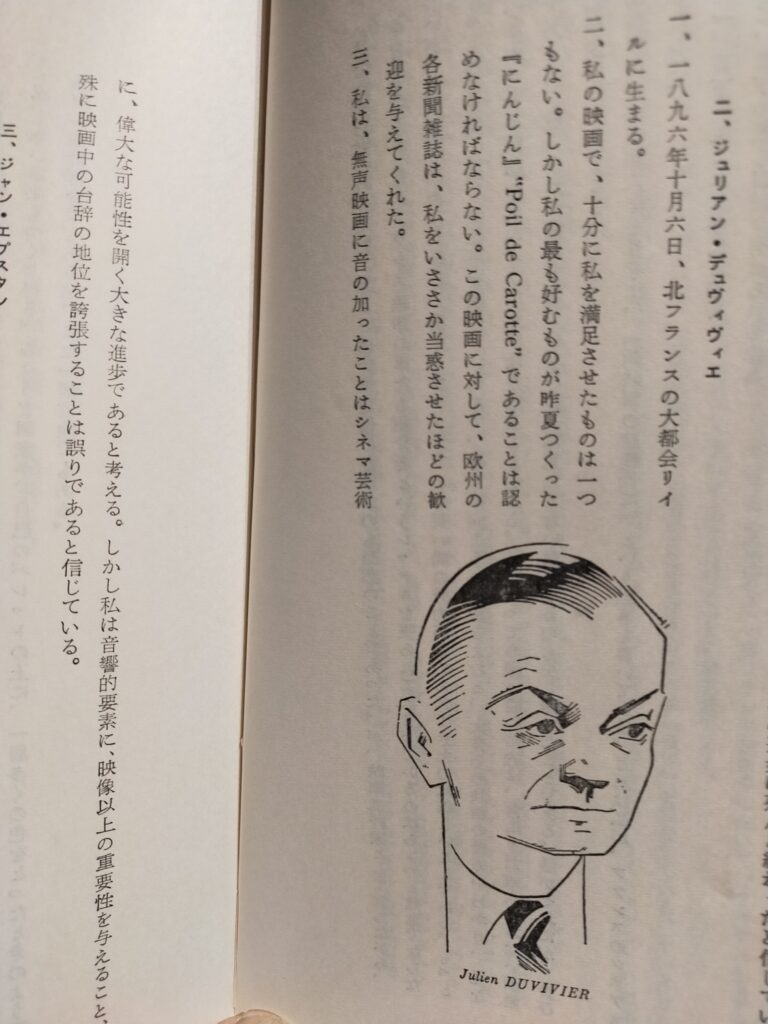

岡田真吉著「フランス映画の歩み」より、デユヴィヴィエからのアンケート回答

岡田真吉著「フランス映画の歩み」より、デユヴィヴィエからのアンケート回答

また、ここにフランス映画研究者岡田真吉の「フランス映画のあゆみ」(1964年 七曜社刊)という映画本があり、岡田氏がデヴィヴィウエ本人に送った興味深いアンケートの回答が掲載されているので転載してみたい。

アンケートは1933年に岡田氏がフランスの映画監督らに送り、ジャン・ルノワール、ジャン・エプスタンら6人から回答をもらったものである。

アンケート3問のうち「トーキーの芸術的可能性」という問いについてデユヴィヴィエは、

『偉大な可能性を開く大きな進歩であると考える。しかし私は音響的要素に、映像以上の重要性を与えること、殊に映画中の台辞の地位を誇張することは怠りであると信じている。』と回答した。

セリフの重要性を最大に考えることは誤りだと信じるデユヴィヴィエの信念はサイレント時代に映画修業をした経歴がもたらすものなのか、あるいは、セリフは音楽やセットや照明、撮影などと同列の映画手法の一つであり、それら手法が総合的に合致して効果を表すのが映画である、セリフのみが重要性を持つのではない、との信念からだろうか。

いずれにせよ、デユヴィヴィエの映画製作に関する根本姿勢の一つを表す発言ではある。

ジュリアン・デュヴィヴィ

ジュリアン・デュヴィヴィ

飯島正による紹介、岡田真吉によるアンケートを読むにつれてもデユヴィヴィエという映画作家の全体像はつかみきれない。

大衆性、サービス精神に満ちた映画作家であることは間違いない。

多様なジャンルを題材とし、いずれの作品でも己の作家性よりも大衆受けを計算し、手練手管の技巧をもって実現することができる。

が、「作家」としての「こだわり」や「純粋性」(偏狭さといってもいい)は、残された作品の印象からは見えてこない。

日本では評価が高いデユヴィヴィエだが、フランス本国では(今では)それほどでもないとのことである。

なぜ日本では大衆的にも、高尚な批評家的にも受けて、フランスではそうではないのか。

デュヴィヴィエの作家性、手法の特徴、時代とのかかわり、プロデユーサー的特質、などとはその作品においてどう発揮されているのか。

まずは、デユヴィヴィエの初期作というべき「モンパルナスの夜」(33年)と「ゴルゴダの丘」(35年)からDVDで見てみよう。

「モンパルナスの夜」 1933年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 フランス

デュヴィヴィエのトーキー第6作。

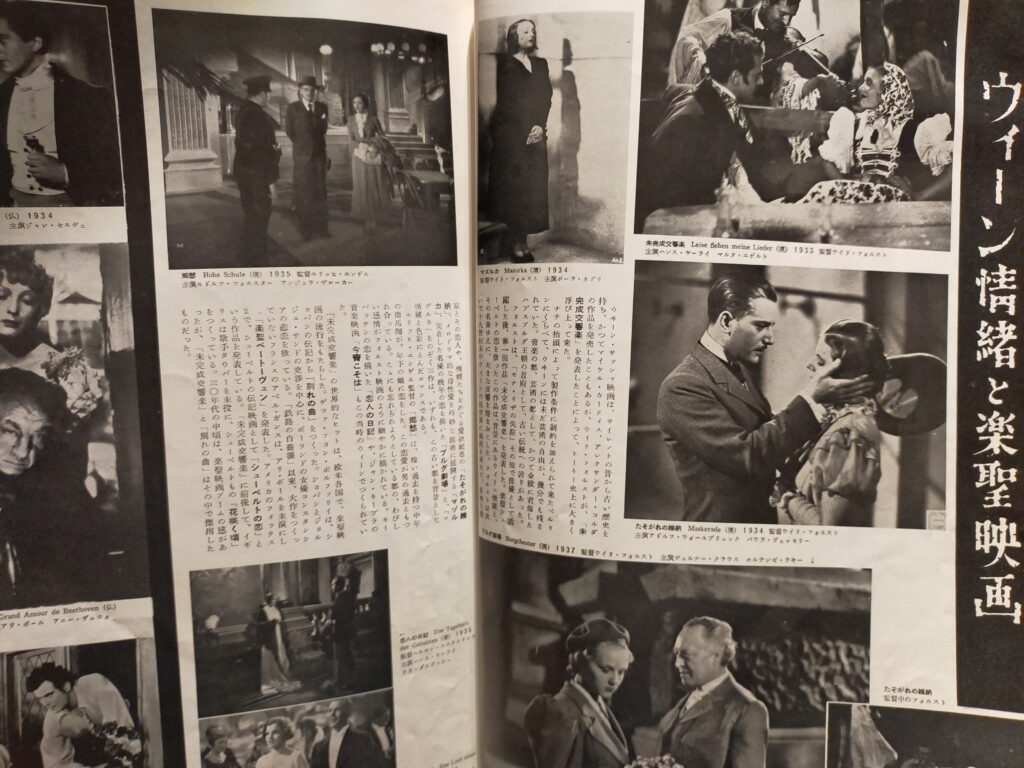

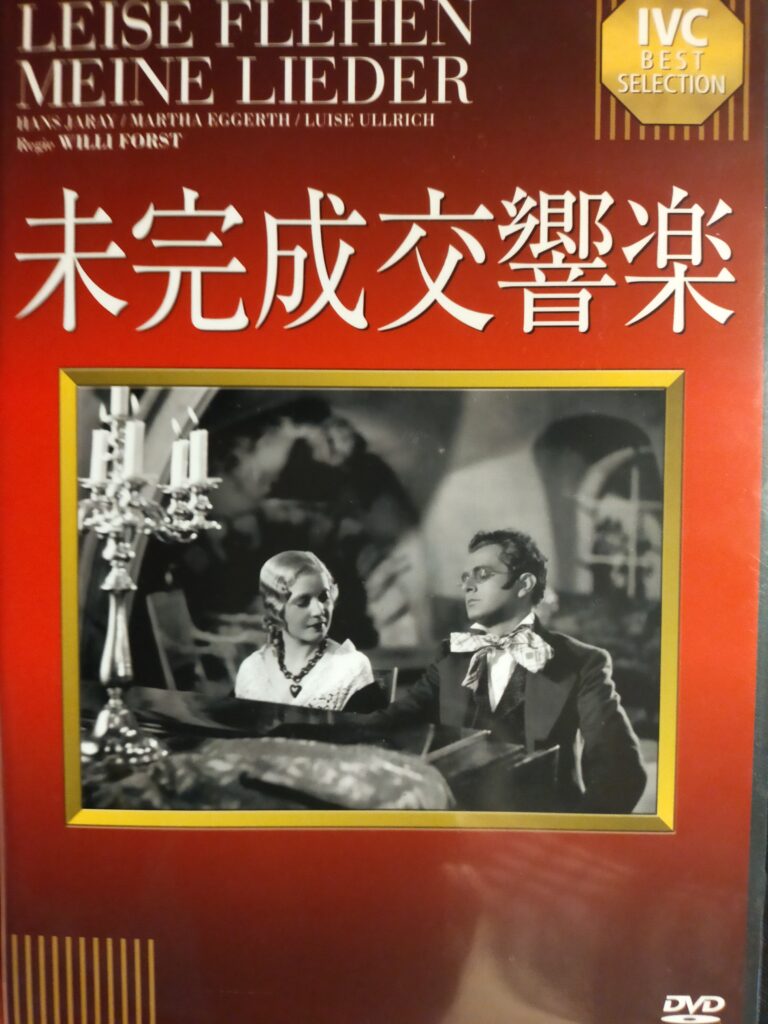

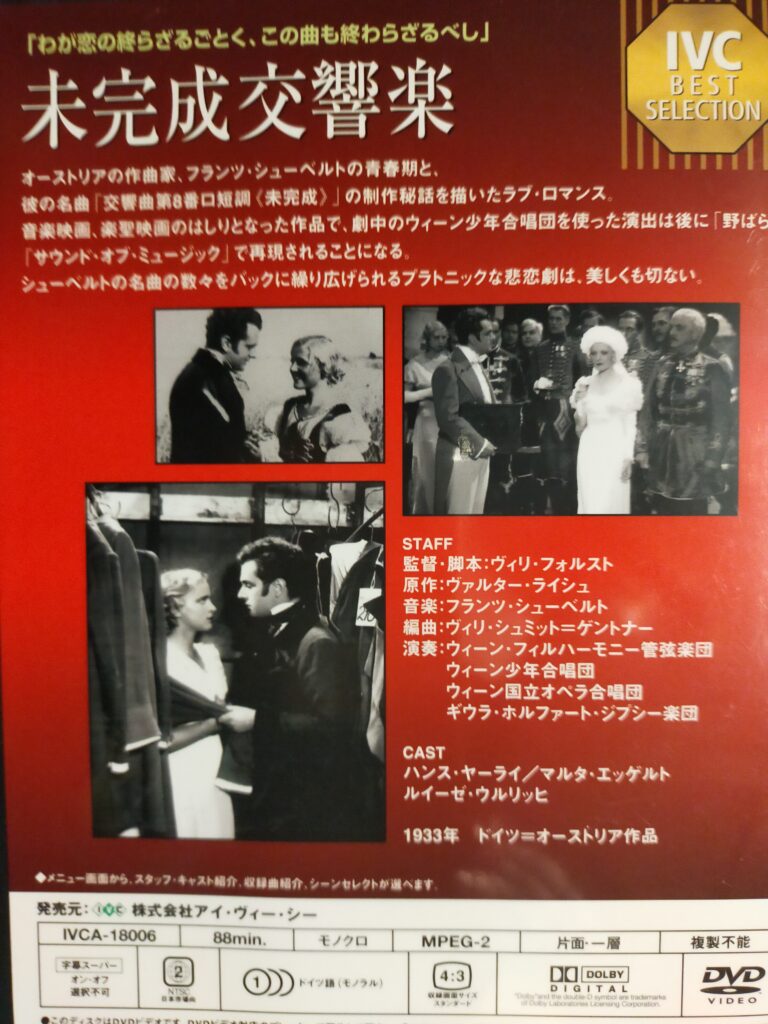

この作品が作られた1933年には、オーストリアでシューベルトの伝記映画「未完成交響楽」が名曲に彩られた牧歌的人間賛歌を謳っていた。

折から第二次大戦勃発まで5年の時代だった。

一方、フランスでは悠々とジョルジュ・シムノン原作の犯罪映画「モンパルナスの夜」が、デユヴィヴィエによって作られていた。

主役のメグレ警部に扮するのはアリ・ボール。

中年の太っちょ体形。

捜査の腕はいいが、迅速な動きなどは望むべきもないように見える。

フランス映画では、中年の太っちょがヒーロー、という伝統でもあるのか、アリ・ボールは「モリナール船長」(1938年 ロバート・シオドマーク監督)でも、初老の太っちょを演じていたし、近年の俳優では「追想」(1975年 ロベール・アンリコ監督)の逆襲のヒーロー、フィリップ・ノワレの中年体形が思い出される。

センセーショナルな斜めの書体によるクレジットタイトルと、タイトルバックのシャンソン歌手ダミアの錆びの効いた歌声で始まる「モンパルナスの夜」。

ノワール風活劇の体裁を取ってはいるが、フランス映画好みの酸いも甘いもかみ分けた大人の世界が、すでに濃厚に匂うオープニング。

フレンチノワールの元祖(ということはフィルムノワールといわれるジャンルの草分け)ともいわれるデュヴィヴィエの堂々たるノワールジャンル第1作の幕開けだ。

場面転換は斜めに上下する画面ワイプが使われる。

クレジットタイトルの斜め文字といい、この作品の一つのコンセプトは「斜め」なのかもしれない。

『さあこれから映画ならではの、背徳的な世界に案内するよ』と、デユヴィヴィエのしたり顔が場面の背後に透けて見えるようだ。

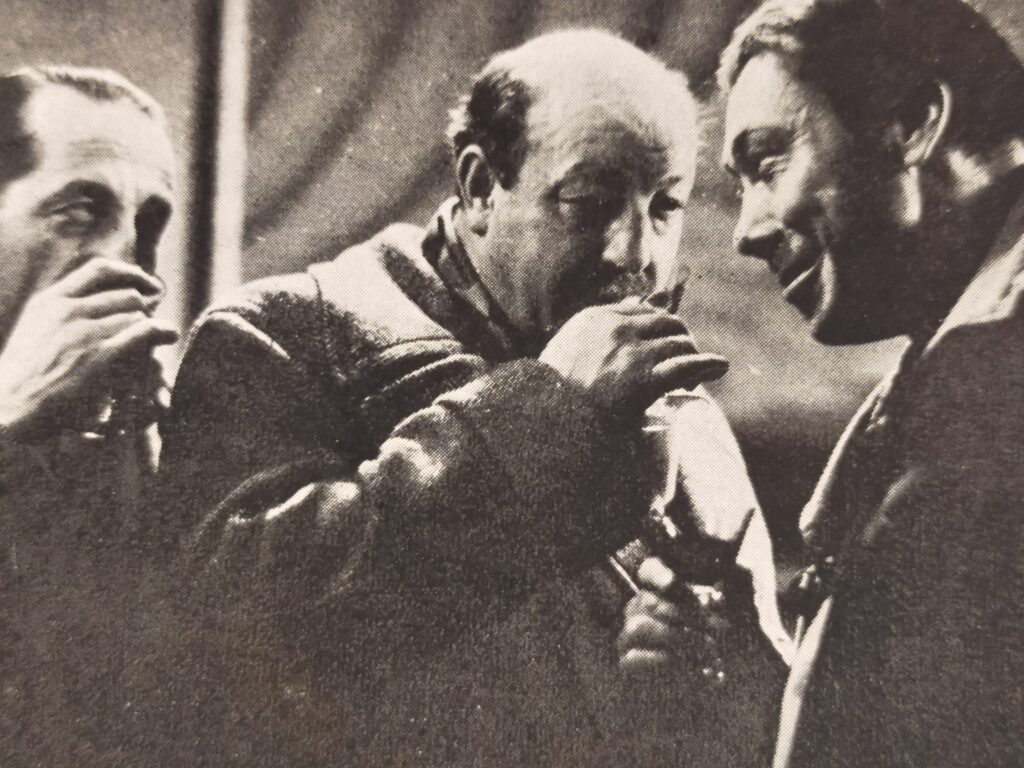

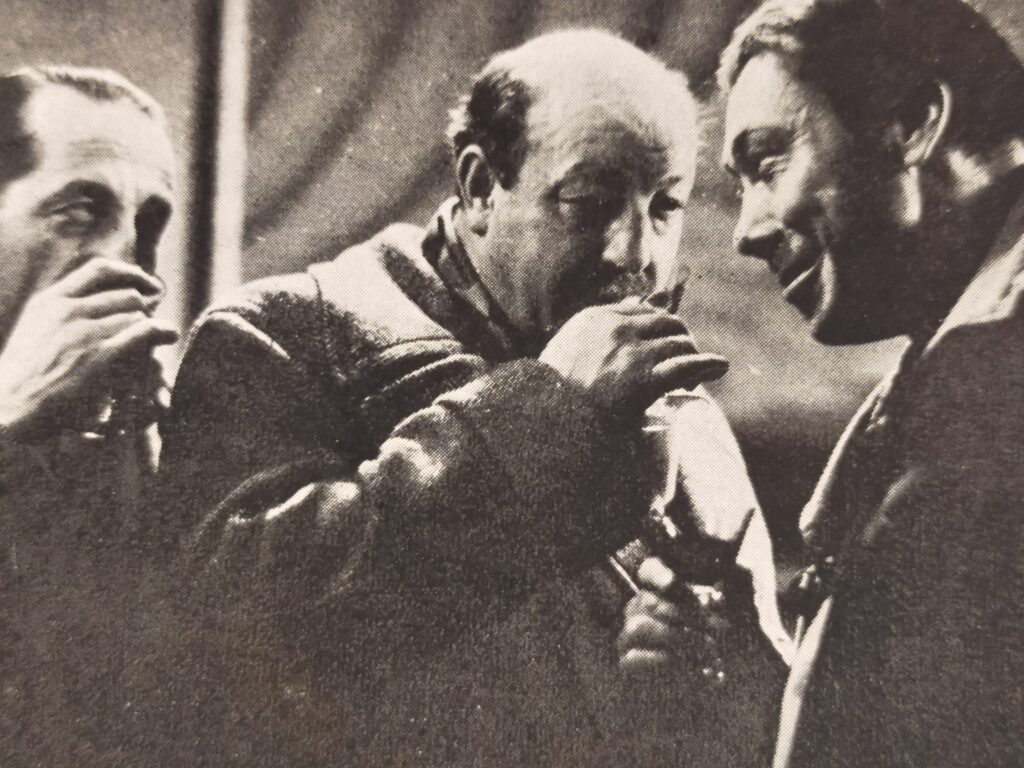

アリ・ボール(右)とワレリー・インキジノフ

アリ・ボール(右)とワレリー・インキジノフ

「プロデユーサー」デユヴィヴィエの本領発揮という面では、犯人役の容貌魁偉な異邦人ラデイックにワレリー・インキジノフをキャステイングした点にとどめを刺す。

自身が中央アジア出身で、東洋人のような風貌(設定はチェコ出身の医学生)のインキジノフの異様な存在感にまずは驚かされる。

誰だ!この役者は?

フランス人から見れば、人外の地から出現し、パリの巷で享楽に現を抜かす有閑階級にルサンチマンを漲らした、何をするかわからない異邦人ラデイックという存在は、得体のしれぬ物の怪に見えるのであろう。

当時のフランス人観客の排外性、差別性を刺激するかの如く、東洋人の外見を持つワレリー・インキジノフの犯人役へのキャステイングはこの作品の見世物として重要である。

見世物とは、文字通り目を引くもの、存在するだけで注目されるものである。

見世物は映画発祥の昔から、映画における「売り物」の重要な一項目である。

その「売り物」の重要性を熟知しているのがデユヴィヴィエ一流の経験と知恵である。

ワレリー・インキジノフ(右)の怪演。アリ・ボール(中央)と

ワレリー・インキジノフ(右)の怪演。アリ・ボール(中央)と

インキジノフ扮する異邦人が、完全犯罪を企む殺人者としてメグレ警部と対峙するのだが、作品はその過程で共犯の有閑階級の遊び人たちの堕落を批判もしており、単にラデイックの犯罪を憎み、異邦人を排除するだけではない。

ここら辺の作品の重層性もデユヴィヴィエは抜かりなく描く。

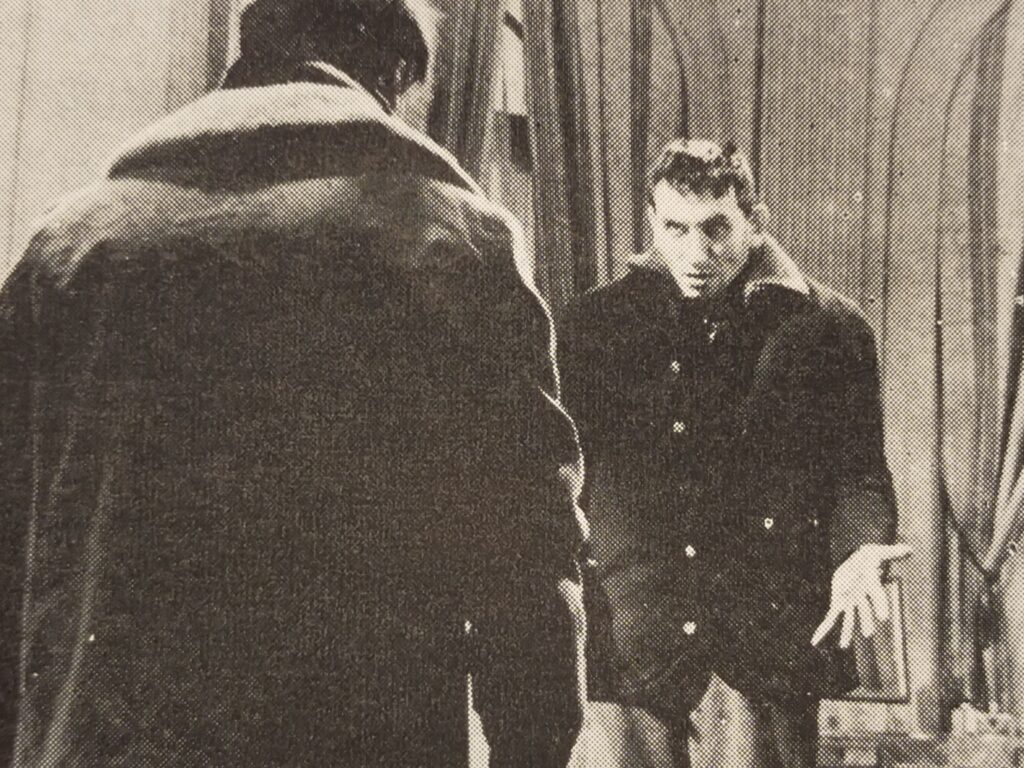

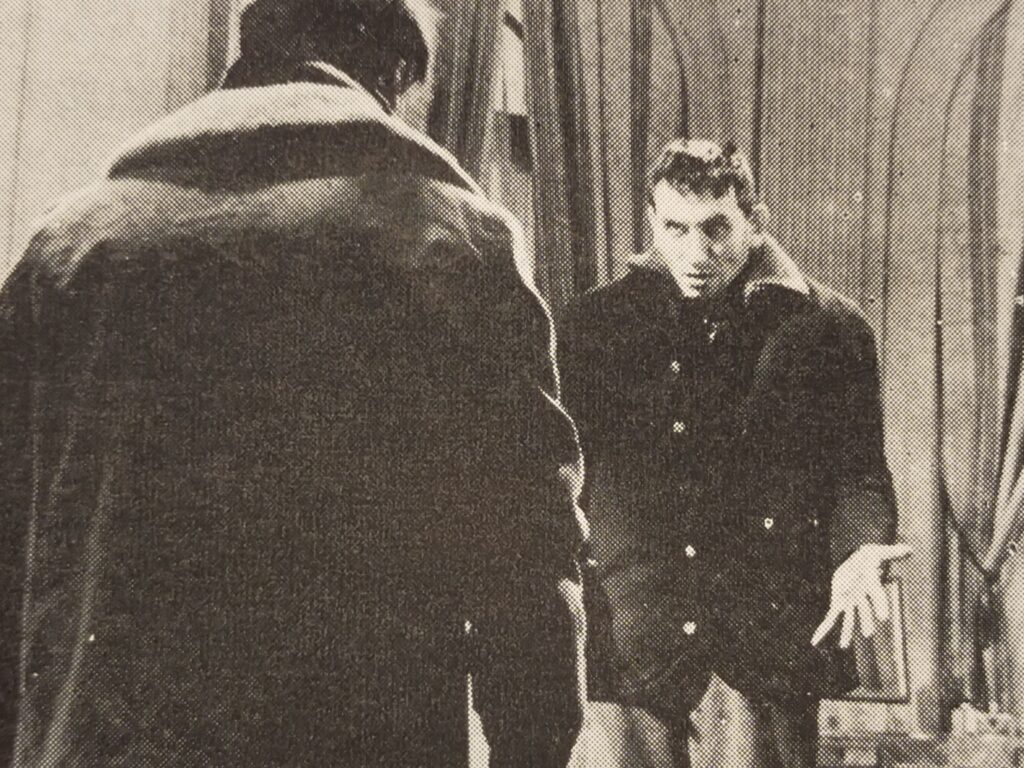

完全犯罪者ラデイックに犯人に仕立て上げられた青年

完全犯罪者ラデイックに犯人に仕立て上げられた青年

独自のパリ中心の世界観を貫くフランス映画でありつつ、暗く退廃的なムードが支配する作品。

その暗さはノワール劇だからというだけではなく、大戦前の時代性を反映してはいないか。

クレジットタイトル、斜めワイプのほかにも、猥雑なカフェ内部の長い移動撮影、雑音とたばこの煙にまみれた刑事詰所の同じく長い移動撮影、などデユヴィヴィエの意欲的な技法が冴える。

何よりフランス的なあいまいさ、いい加減さ、ずるさ、が俳優の動きに現れている。

きびきびとしたゲルマン系の動きとの違いがこれでもかとにじみ出る。

フランス映画はあくまでフランス映画なのだ。

太っちょの中年男にヒーロー性を見出し、異邦人を普通に差別し、猥雑な場末の巷に安住するのが好きなフランス映画の世界なのだ。

「ゴルゴダの丘」 1935年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 フランス

何と堂々とした作品なのか。

題材は新約聖書の福音書。

ガリラヤで弟子らとともに予言や癒しを行っていたイエスが、ユダヤの祭礼である過ぎ越しの日にエルサレムにやって来る。

エルサレムの民にもセンセーショナルな人気のイエスに、自らの地位が脅かされるのを過度に懸念するユダヤ教の祭司たち。

折からエルサレムを統治していたローマ軍のピラトにイエスの排除を訴えるが、ピラトはユダヤのことはユダヤ自身で処置せよと取り合わない。

祭司たちは、イエスの弟子のユダを買収しイエスを捕らえる。

ローマ皇帝への訴えを示唆してピラトに迫る祭司たち。

とうとうピラトはイエスの磔を命じる。

イエス役のロネール・ル・ヴィガン

イエス役のロネール・ル・ヴィガン

エルサレムの城門、城壁や円柱を再現した大セット。

一部にスクリーンプロセスを用いたほかは実写による撮影が圧巻。

巨大な城壁をバックにした何百人ものエルサレムの民らを引きの画面でとらえるシーンが延々と続く。

古代エルサレムの歴史的光景を物量で再現する歴史スペクタクルはこの作品の「売り物」の一つである。

スペクタクル志向はハリウッドの「イントレランス」(16年)、「ベン・ハー」(25年)と共通する。

エルサレム城内のユダヤ議会には祭司たちが右往左往し、街には羊を連れた民があふれるように続く。

土と埃と住民たちの汗のにおいが伝わってくるような画面作り。

単に福音書を再現しただけの作品ではない、歴史的な地誌的な事実へのドキュメンタルな姿勢がみられる。

宗教的な神秘性や荘厳さの強調は全くない。

この点はハリウッドの諸作品と異なっており、デユヴィヴィエの作家性が感じられる。

ピラト役のジャン・ギャバン

ピラト役のジャン・ギャバン

イエスとその弟子たちの関係やその集団的性格は、キリスト教の本質にも関係あろうが、レギオン(軍隊)とも呼ばれるその集団性が描かれる。

イエスがユダを「裏切る者」と呼び、鋭いまなざしを向ける。

すべてを許容するわけでもなく、集団に厳格な規律を求める集団の軍隊的な性格が表れている。

既存の組織にとっては、現代の反体制新興宗教のように脅威以外の何物でもないだろう。

作品のテーマは、卓越した天才が世の中に理解されることの困難だったり、教祖と弟子の信頼関係のあやふやさだったり、既存の権力構造の反動的強固さだったり、扇動に簡単に騙される群衆のポピュリズムだったり、なのだろう。

そのテーマを画面に表す手法としてデユヴィヴィエの方法はわかりやすい。

例えばイエスを裁判にかける場面では、城内の舞台のようなところで被告のイエスと裁判長のピラトが立つ。

検察官よろしくユダヤ祭司たちが舞台のそでで騒ぐ、傍聴人の民らは舞台下の観客席のポジションにいる。

裁判の偏向性、群集のポピュリズム、被告の恥辱などが、位置的にもわかりやすいよう表現されている。

ギャバンと妻役のエドウージュ・フィエール

ギャバンと妻役のエドウージュ・フィエール

ここで「ジャン・ギャバンと呼ばれた男」(鈴木明著 1983年大和書房刊)という映画本を紐解く。

「ゴルゴダの丘」の前作「白き処女地」(1937年)でカナダに移住した素朴で逞しいフランス青年を演じスターの仲間入りしたギャバンは、デユヴィヴィエのお気に入りでピラト役をオファーされてたのだという。

ギャバンのピラトはローマ風の権力者の髪形と服装が思ったよりも似合い、すっかり役にはまっていた。

悪人ではないがあやふやな態度を撮り続ける支配者に役が適役だった。

ギャバンはこの作品の後、「地の果てをゆく」(35年)、「我等の仲間」(36年)、「望郷」(36年)でデュヴィヴィエ映画のヒーローを務めることになる。

ガリラヤの支配者のヘロデ王役で、デユヴィヴィエ組のアリ・ボールも出演。

思いっきり俗っぽくも、一癖もふた癖もありそうな王の怪物性をそのまま顔面に滲み出しての演技を披露していた。

イエス役はロネール・ル・ヴィガン。

宗教画のイエス像を再現したような風貌。

ユダヤ祭司たち、エルサレムの民らを、パレスチナ風の風貌の役者をキャステイングしていたのに比して、白人そのものの俳優をイエスに起用したデユヴィヴィエ。

この端正なイエス像は映画の「売り物」の一つで、「プロデューサー」デュヴィヴィエにとっては妥協できなかったのだろう(あるいは妥協してのことだったのか)。

コスチュームプレイではないし、スター映画でもない。

無声映画時代に2本の宗教素材を撮っているというデユヴィヴィエ本来のテーマの一つを真摯に撮った作品である。