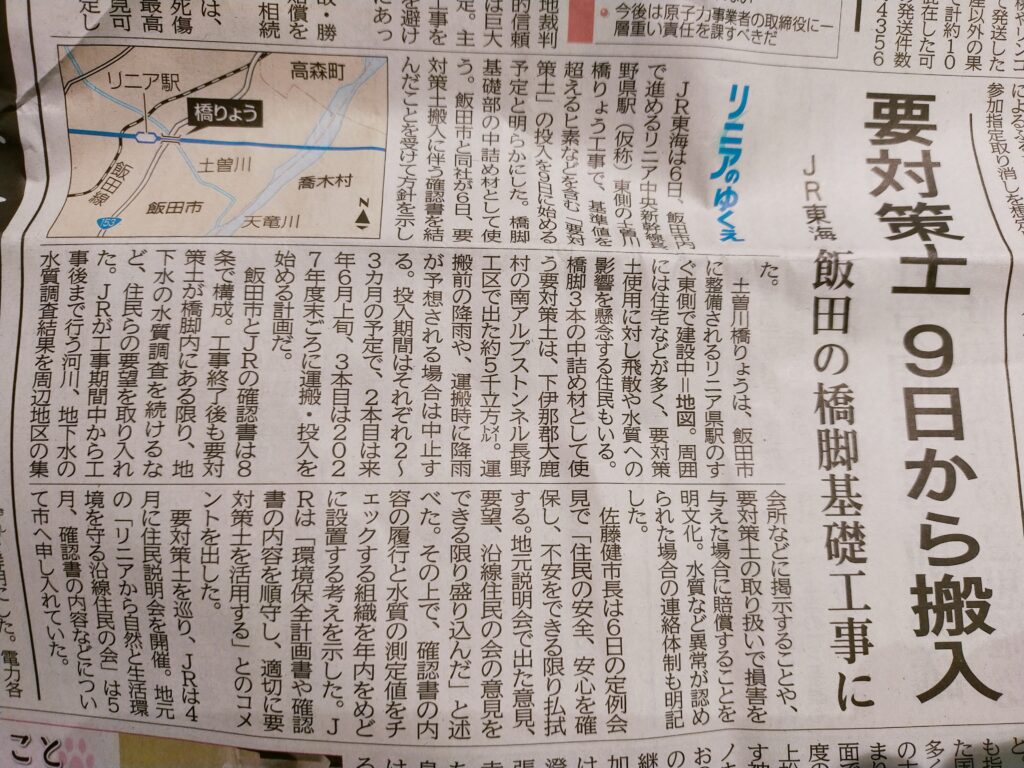

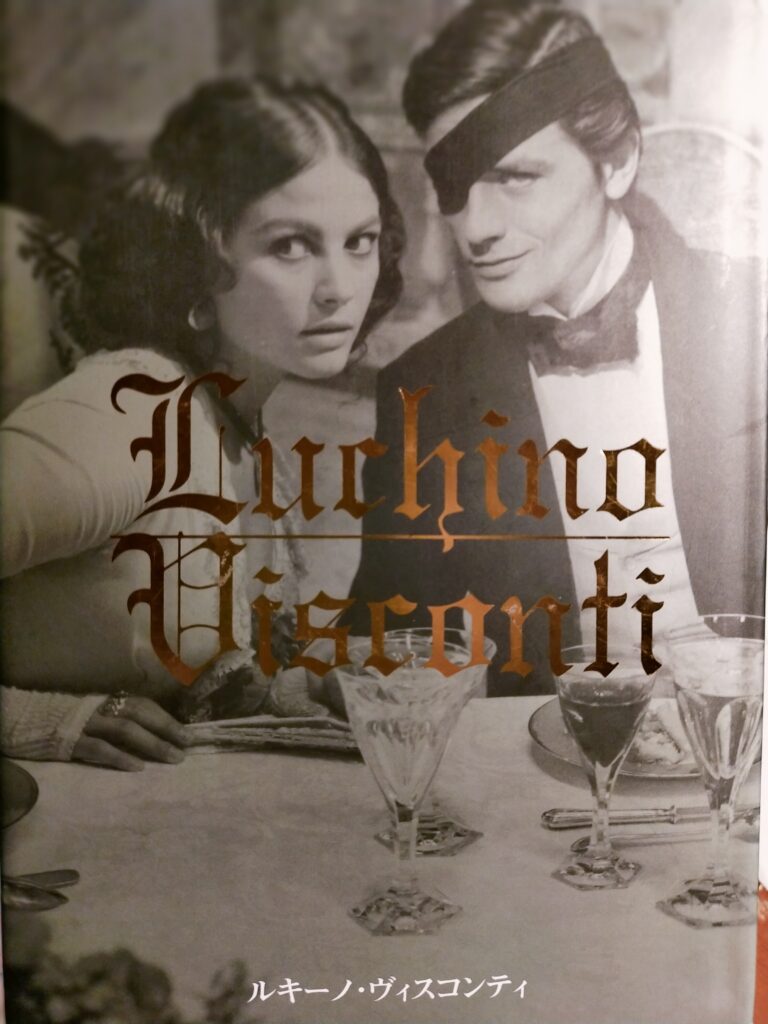

ルキノ・ヴィスコンテイの経歴(ネオレアリスモの時代まで)

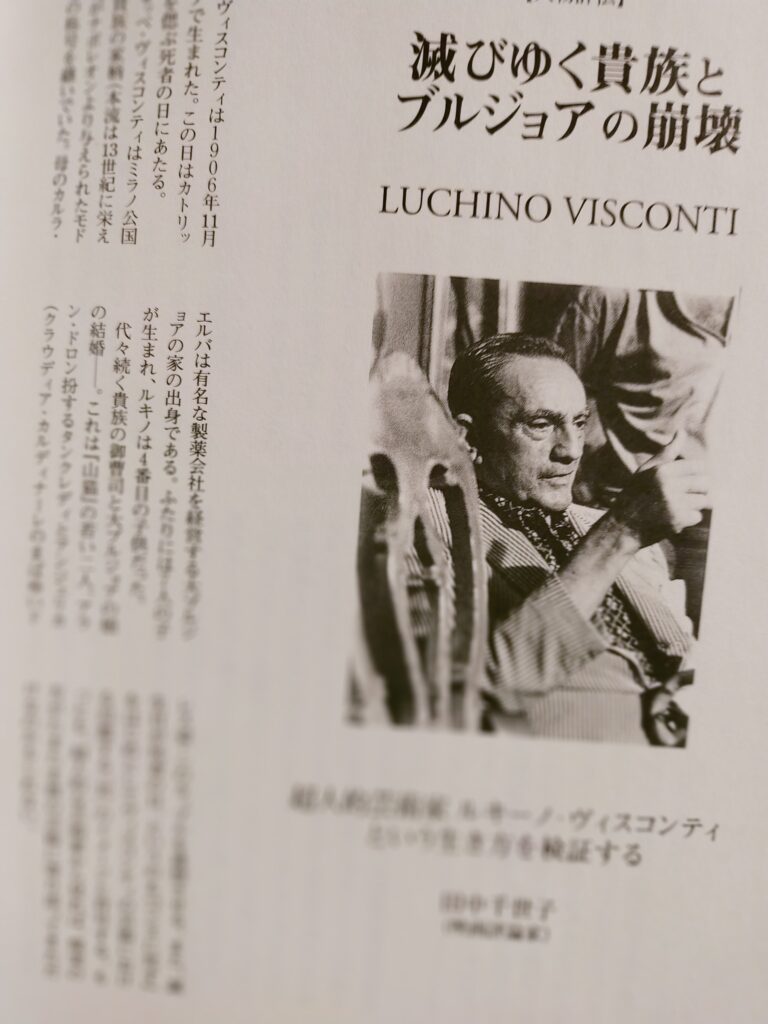

「ルキーノ・ヴィスコンテイ」(2006年 エスクァイヤ マガジン ジャパン刊 P52~62の「人物評伝 滅びゆく貴族とブルジョアの崩壊」映画評論家 田中千世子)より要旨抜粋する。

表紙

表紙

奥付

奥付

ヴィスコンティは1906年ミラノ生まれ。

父はミラノ公国の流れを汲む貴族、母は新興財閥の生まれ。

両親の自由精神を尊重した教育を受けて育つ。

目次

目次

子供時代から、ミラノのスカラ座でのオペラ鑑賞や文学に傾倒。

1930年代にはパリに遊学して映画を含めた芸術に目覚める。

1939年にはイタリアに戻り、ローマのチネチッタ撮影所を根城に、雑誌「チネマトグラフィ」の同人として活動。

この間、自然文学者ジョヴァンニ・ヴェルガの短編「グラミーニャの恋人」を脚色するが映画化の許可は下りず。

監督処女作のジェームス・ケイン原作の「郵便配達は二度ベルを鳴らす」は、ルノワールからのシノプシスをヒントにしてのもので、1942年にクランクインされ、43年に公開された。

大戦中の44年にはパルチザンをミラノの自宅屋敷に匿ったことから、ヴィスコンティ自身も逮捕され処刑寸前の目に遭う。

戦後しばらくは演劇活動を行っていたヴィスコンティの映画第二作は1947年に撮影開始した「揺れる大地」。

念願のシチリアを舞台にしたヴェルガの長編「マラヴォリア家の人々」を原作とした。

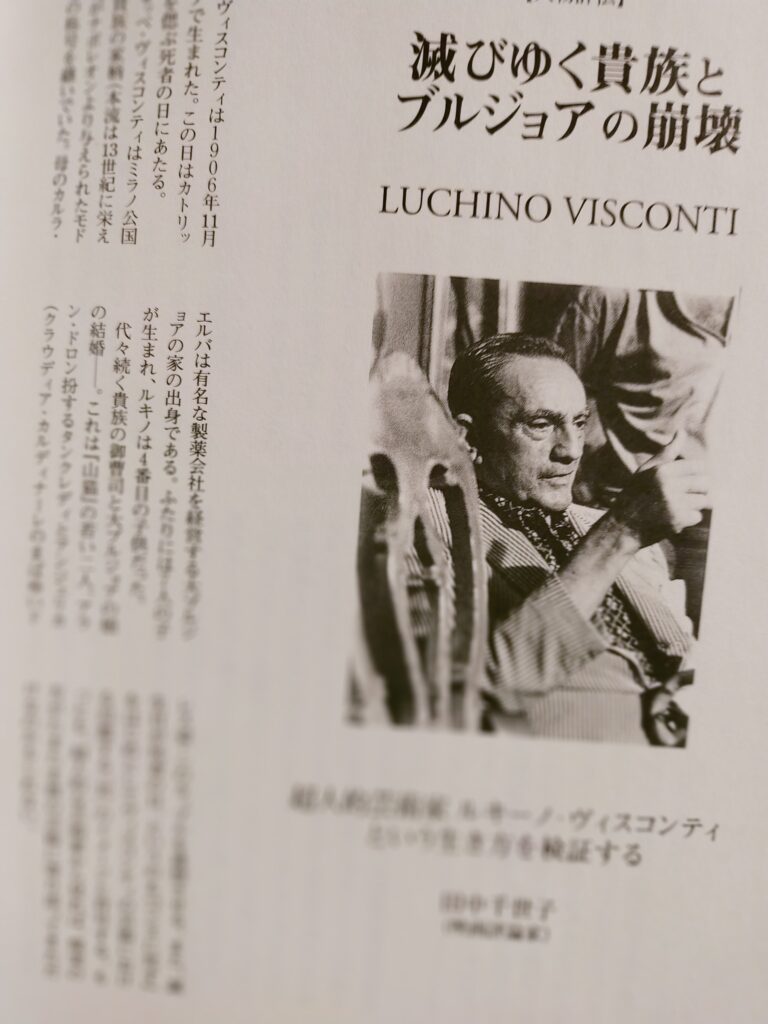

ルキノ・ヴィスコンテイ

ルキノ・ヴィスコンテイ

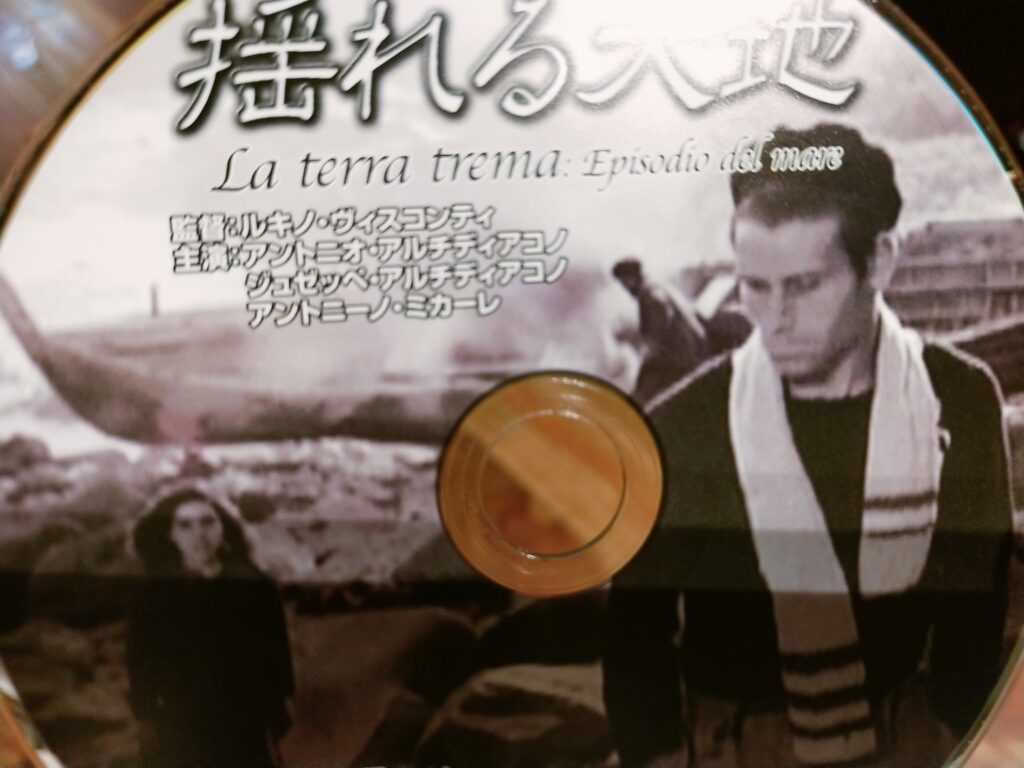

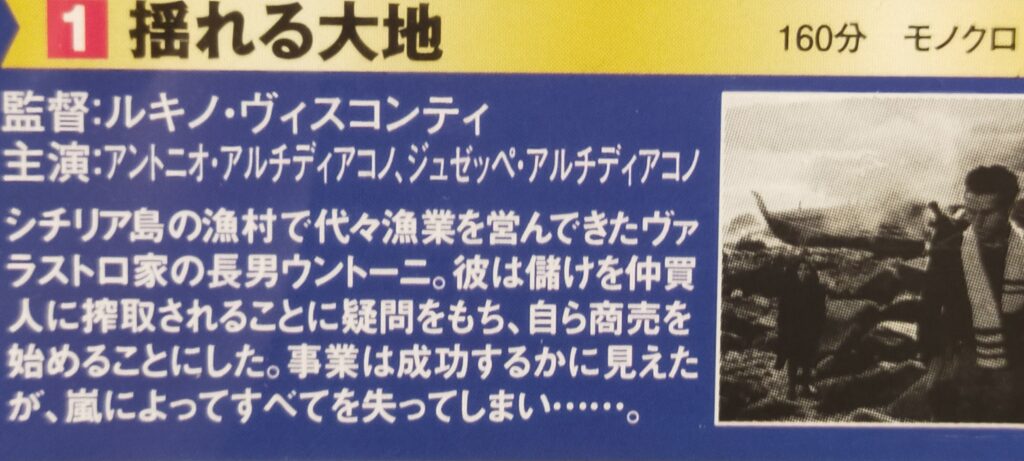

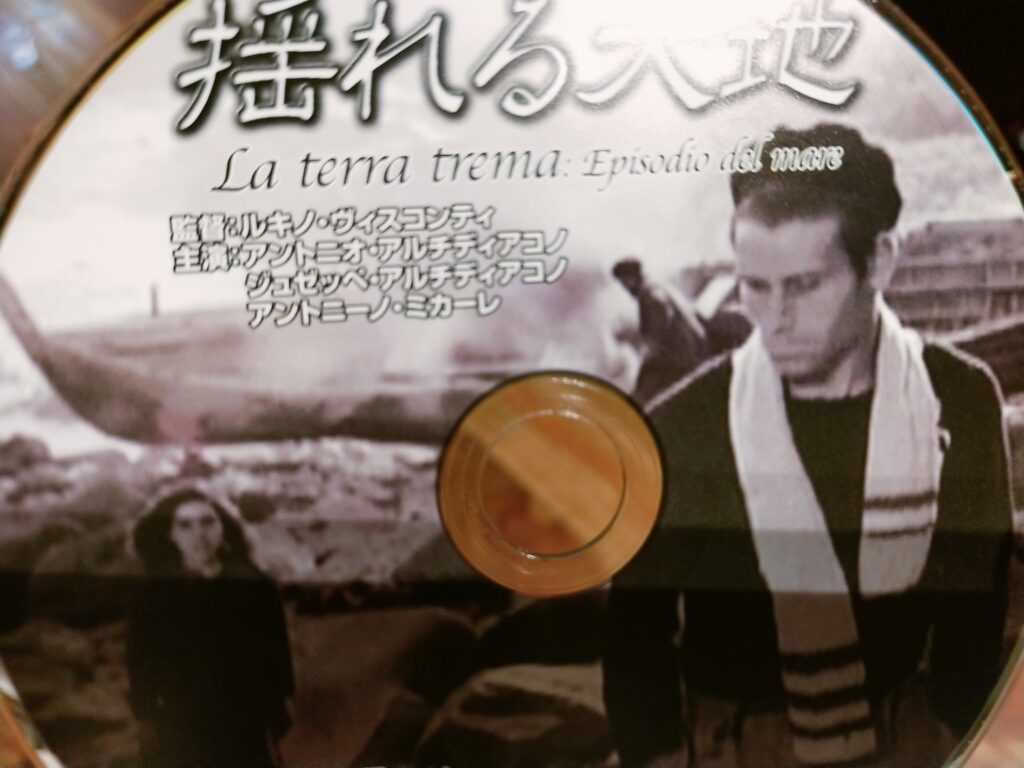

「揺れる大地」 1948年 ルキノ・ヴィスコンテイ監督 イタリア

戦後間もないシチリア島のアチトレツァという漁村に7か月間ロケし、俳優は全員現地の素人を起用、イタリア国内でさえ字幕を付けて上映されたというシチリア方言によるセリフのこの作品は、イタリア共産党の依頼によって、当初は、シチリアの労働者(漁夫、抗夫、農夫が主人公)についてのドキュメンタリー3部作の第一弾として企画された。

ドキュメンタリーは劇映画となり、3部作は、漁夫一家を描いたこの1作だけが完成した。

北イタリア出身のヴィスコンティにとって、シチリアという素材は『写実的小説家ジョヴァンニ・ヴェルガの「マラヴィオチア家の人々」に書かれたような、シチリアの漁師たちの原初的で巨大な世界は想像を絶するほどのものとして、また荒々しい叙事詩として立ち現れるのだった』のであり、『ヴェルガのシチリアはユリシーズの島のように見える』のだった。(『』はどちらも「ルキーノ・ヴィスコンテイ」 P60より)

こうしてヴィスコンティの政治的信条の、マルキシズム的価値観を制作動機としつつ、一方でその美的審美眼の実現を追求した作品が出来上がった。

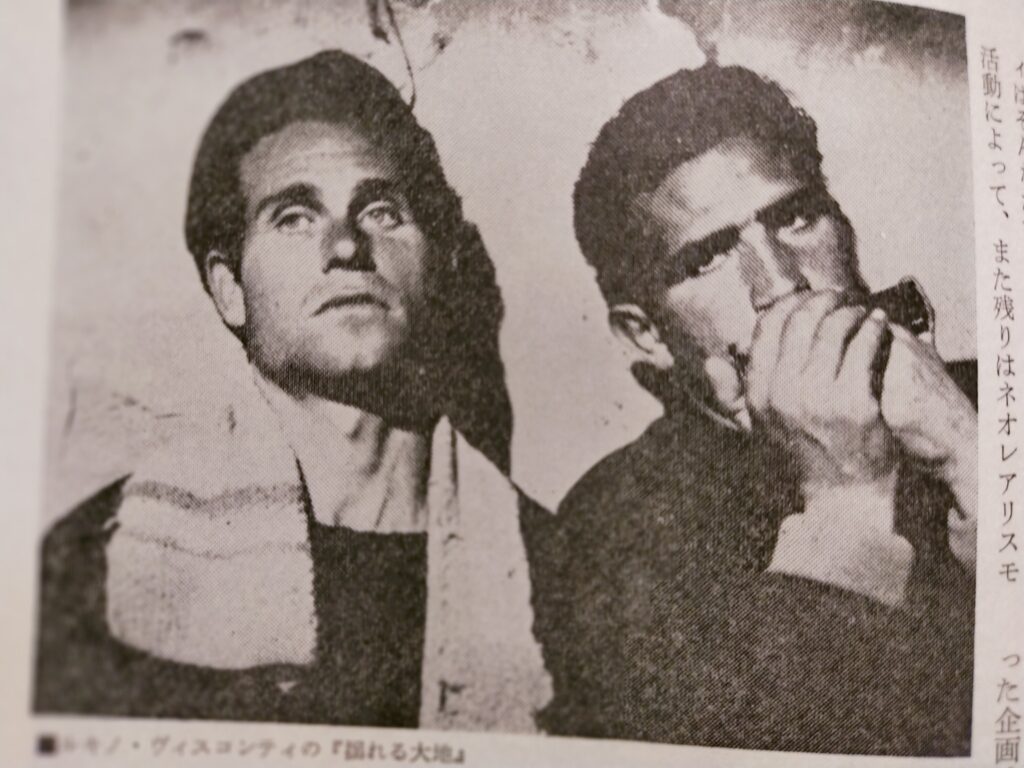

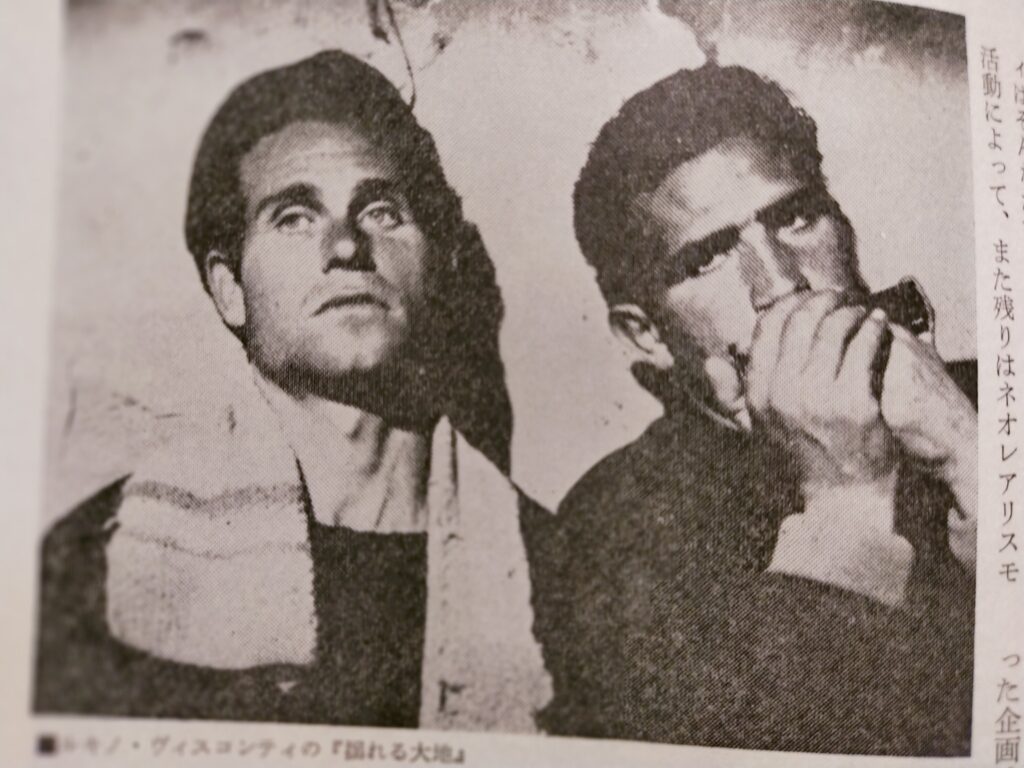

長男のウントーニ(左)

長男のウントーニ(左)

映画の出だしは、帆が付いた大型手漕ぎボートによる沿岸漁業と、はかりを持って浜に現れる仲買人による前近代的なセリの模様。

夜明けに海から帰ってきた漁夫たちが、洗面器で顔を洗っただけで夜までの休息に入る様子。

あるいは夜明けと同時に起きだし、家の掃除をして帰ってくる男たちを待つ女たちの様子を捉える。

良質のドキュメンタリーのような出だしだ。

そのうち映画は、登場人物の個々の描写を始める。

海軍帰りの長男・ウントーニは漁から帰ると休む間もなく恋人の元へ行く。

恋人はウントーニへの好意があるのかどうか、あいまいな態度をとるがウントーニは夢中だ。

彼が独立したときに海の近くの岩場で体を許すが、没落してからは居留守を使って彼の前に現れない。

次男は、戦争で広い世界を見知ってきたリーダーシップあるウントーニを尊敬し、漁でまじめに働くが、没落して失業状態が続くと「成功して、母とウントーニに援助したい」と、アメリカたばこで気を引く正体不明の男に誘われて島を出る。

母親代わりに家を切り回す、宗教画のマリアのような長女・マーラにも好意を寄せる気が優しい職工がいる。

真面目な恋人たちは、一家の成功と没落に翻弄されて、プロポーズに至ることができない。

いよいよ一家が家を差し押さえられて村を離れるときに、お互い好意を持ちながらも静かに別れる。

マーラを演じる素人女優を見ていると「木靴の木」(1978年 エルマンノ・オルミ監督)のエピソードを思い出す。村の素朴なカップルが新婚旅行で修道院に泊まった時に、初老の尼さんから生まれたばかりの赤ん坊を授けられた場面だ。

赤ん坊を受け取りつつ戸惑う寡黙な新婦の美形の表情をマーラは思い出させた。

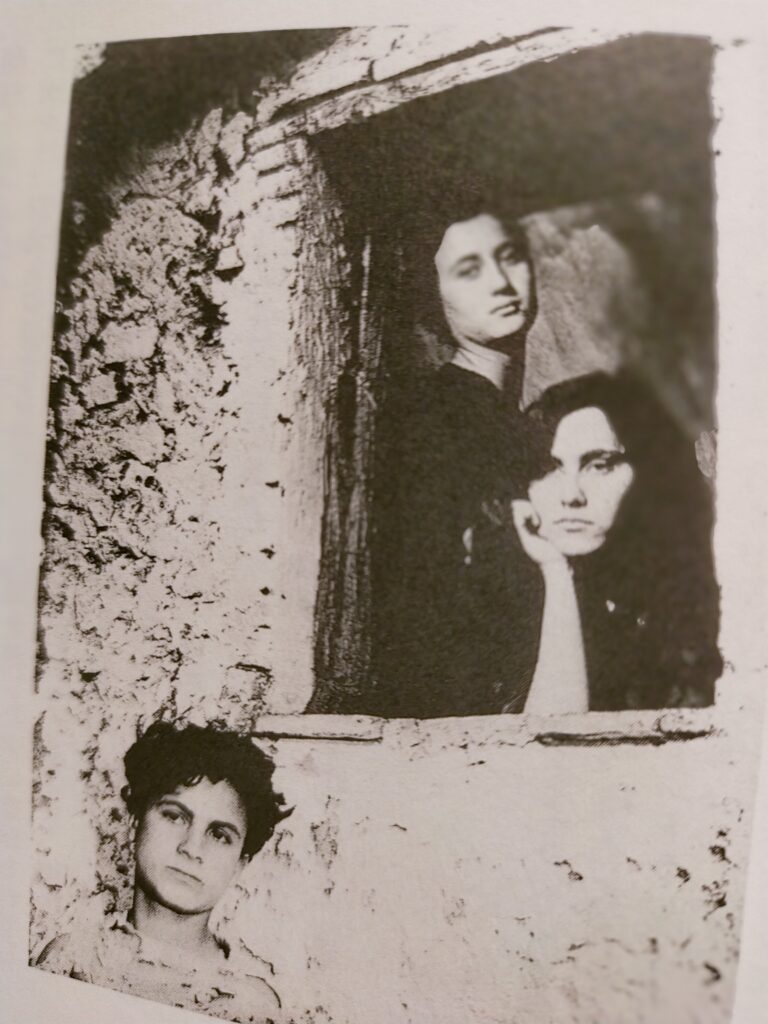

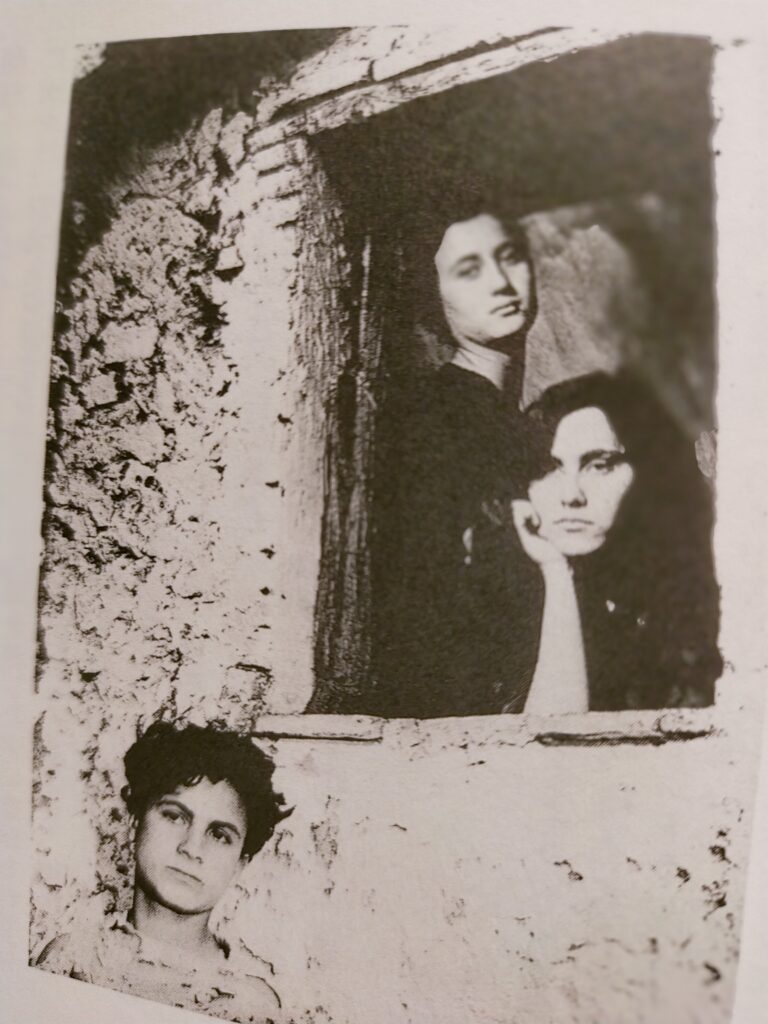

主人公一家の長女、次女と三男

主人公一家の長女、次女と三男

夢見がちな次女・ルシアは、持ち前のグラマーな肉体に村の警察署長が目を付け、盛んにちょっかいをかけてくる。

一家が困窮した後、ルシアは所長からの高価なプレゼントを受け入れ、愛人となり村中に噂される。

ヴィスコンティは映画の中盤からは、ドキュメンタリー的手法を離れ、時には前近代的な搾取構造と闘う個人を、時には貧困に苦しむ家族のみじめさを、時には己の若さを持て余すかのように道ならぬ恋に悩む乙女を、劇映画そのものとして描く。

前作「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1943年)に存分に発揮されていた、人間の根源に迫る容赦のなさ、しつこさというヴィスコンテイの体質を思い出させる。

素人俳優は画面の中をゆっくり横切り、荒々しい海に黒いマントを着てたたずむ。

ショットの構図も決まっている。

まるでギリシャ演劇のようでな俳優の動きであり、凝った撮影である。

ヴィスコンティがこの作品で、素朴なドキュメンタリーではなく、己の美意識の追求を目指していることがわかる。

映画の主人公は、前近代的な命がけの帆掛け船漁で日々を凌ぐ裸足の漁村民たちではない。

己の美意識を前面に出し、零細漁民をギリシャ悲劇の登場人物のようにとらまえるヴィスコンティその人こそがこの映画の主人公なのである。

映画のラストでウントーニはつぶやく。

「仲間を信じて団結しなければ、俺たちは前に進めない。」と。

これは映画の表面上のテーマである。

そこには隠しようもなく、もう一つの制作動機(シチリアに対するヴィスコンティのあこがれ)と美意識が表れていたが。

再び網元の漁船に雇われてオールをこぐウントーニに「厳しい海が船乗りたちの死に場所なのだ」のナレーションがかぶさって映画は終わる。

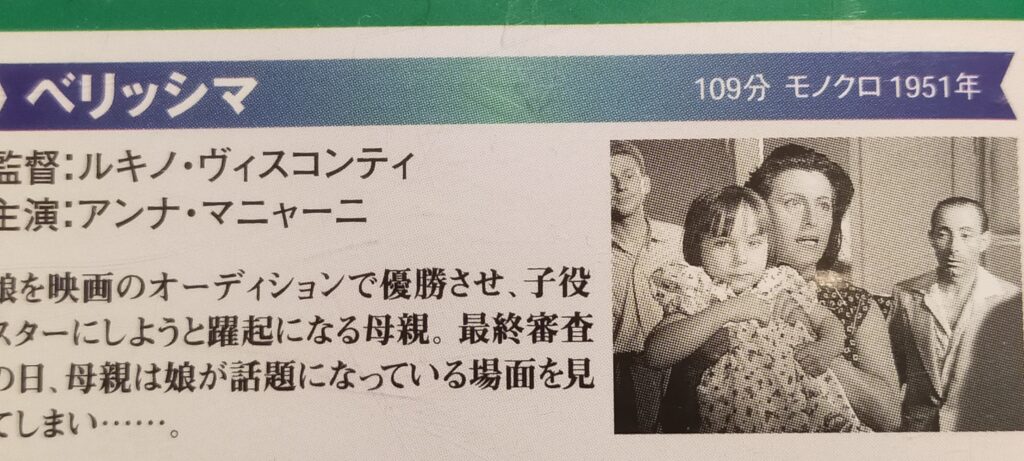

「ベリッシマ」 1951年 ルキノ・ヴィスコンテイ監督 イタリア

アンナ・マニヤーニのあっぱれ大車輪の演技。

イタリアの母は強し、マニヤーニの演技はさらに凄し。

ヴィットリオ・デ・シーカと組んで「自転車泥棒」「靴みがき」の脚本を書いたチェザーレ・ザヴァッテイーニの原案をおそらく忠実に尊重しての脚本は、フランチェスコ・ロージ、ヴィスコンテイほか。

アンナ・マニヤーニといえば、「無防備都市」で恋人を連れ去られたナチスのトラックに追いすがり銃殺されて路上に突っ伏す占領時代のイタリア女性の強烈さを連想する。

そうでなくても、どろどろの恋愛劇で叫ぶように感情をぶちまける中年女性の姿が思い浮かぶ。

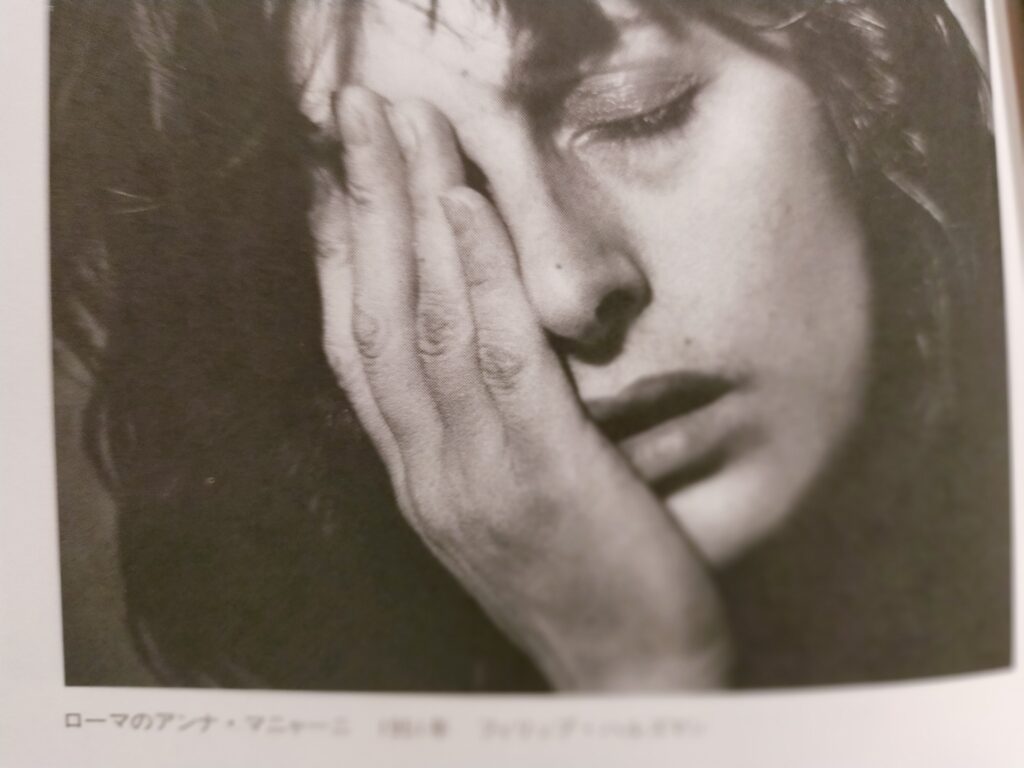

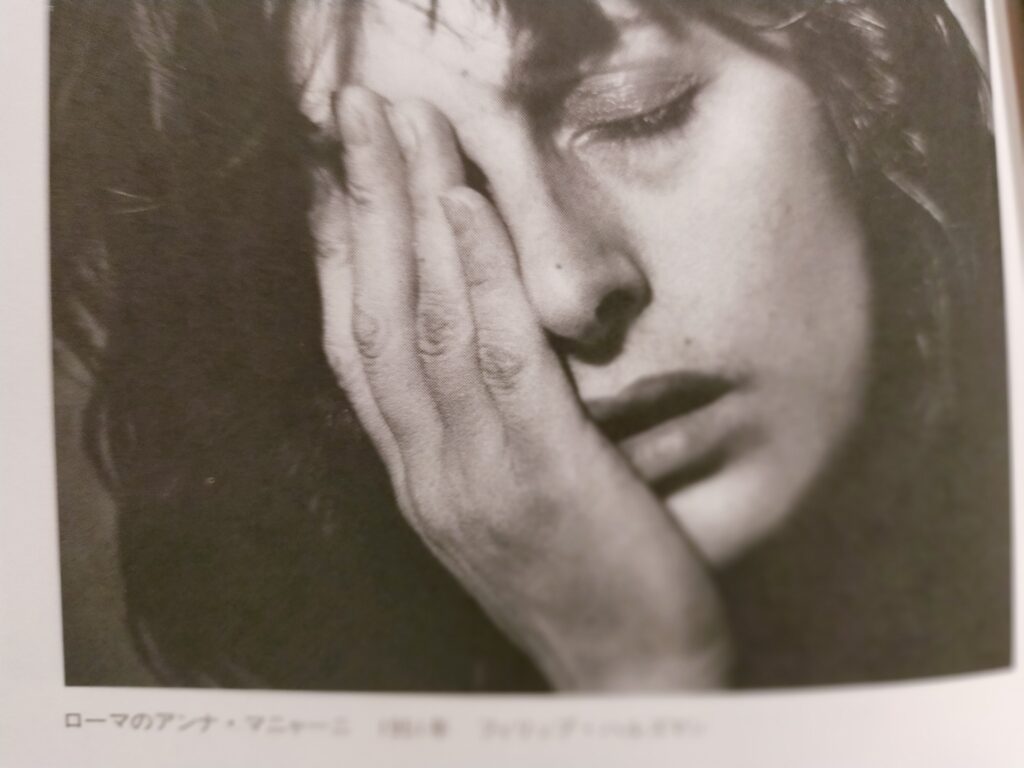

1951年のアンナ・マニヤーニ

1951年のアンナ・マニヤーニ

この作品のマニヤーニは、ローマの安アパートに暮し、看護婦として糖尿病の治療薬を注射して稼いでいる。

可愛い一人娘を立派な人にすべくなりふり構わない。

チネチッタ撮影所で行われた美少女オーデイションに出場させ、演技のレッスンにつけ、バレエ教室に通わせ、チネチッタに巣食う詐欺師のような男に5万リラを渡してオーデイションを有利に運ぼうとする。

娘のためには夫や義実家との関係も二の次、オーデイション用のドレスを発注し、洋服屋に「ドレス代は注射じゃダメ?」と恥も外聞もない。

娘のオーデイション騒動の各エピソードは、ハリウッドのスクリューボールコメデイも裸足で逃げ出すほどの破壊力。

何よりマニヤーニのド外れた行動力がすごいし、一人芝居のセリフもマシンガントーク。

加えて各エピソードに登場する端役(演技レッスン講師の元女優、写真館の夫婦、美容室の少年美容師、バレエ教室の先生など)がさらに浮世離れして、これまた強烈。

イタリア映画の喜劇のアナーキズムが爆発している。

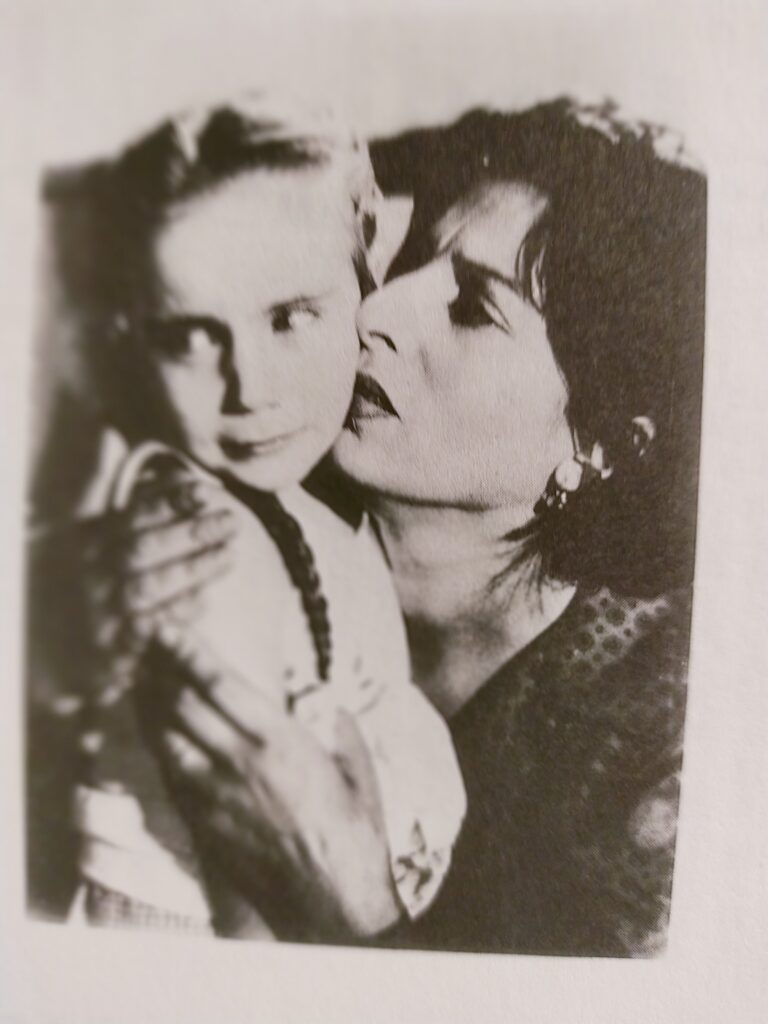

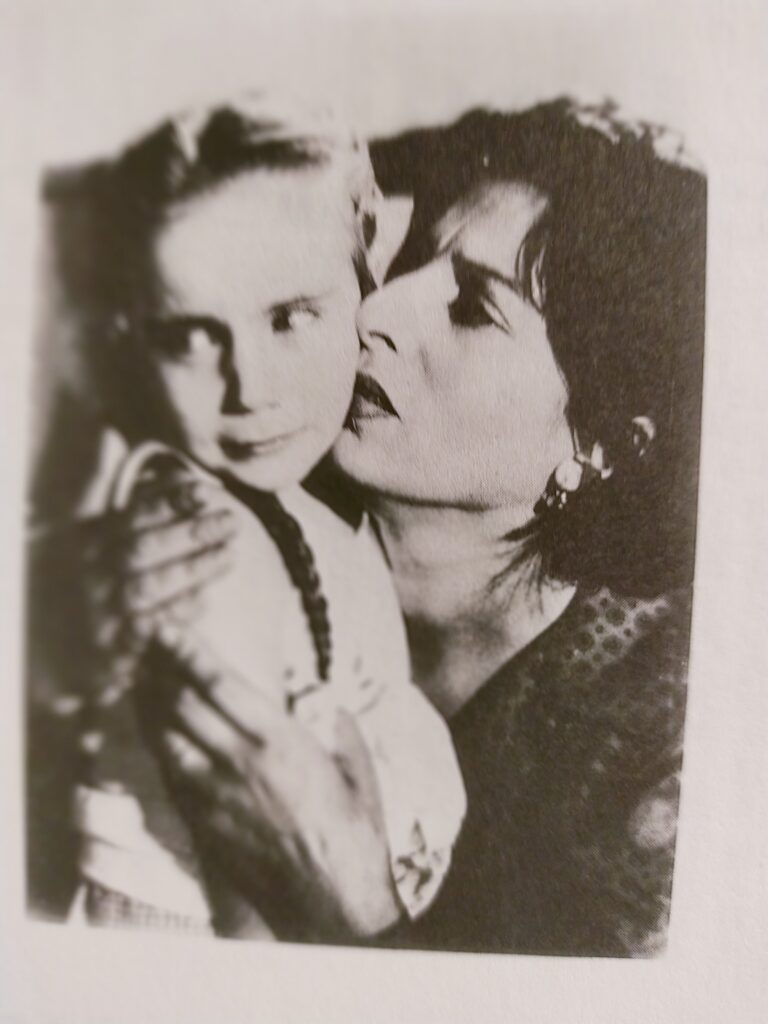

娘のマリアとマニヤーニ

娘のマリアとマニヤーニ

マニヤーニの取りつかれたようなアグレッシブさは、通常だと深層心理的には自己投影だったりするのだが、イタリアの肝っ玉母さんの場合はそうではないのだ。

チネチッタの詐欺師がわいろに渡した5万リラでスクーターを買う。

それがわかってもマニヤーニは激高しない。

挙句、河原で口説き始める詐欺師を歯牙にもかけず受け流す。

身持ちも堅いのだ。

この河原のシーン、イタリア男のいい加減さも気違い沙汰だが、それを分かったうえで受け流し、肝心な体と心は許さないイタリアの母の凄さには声も出ない。

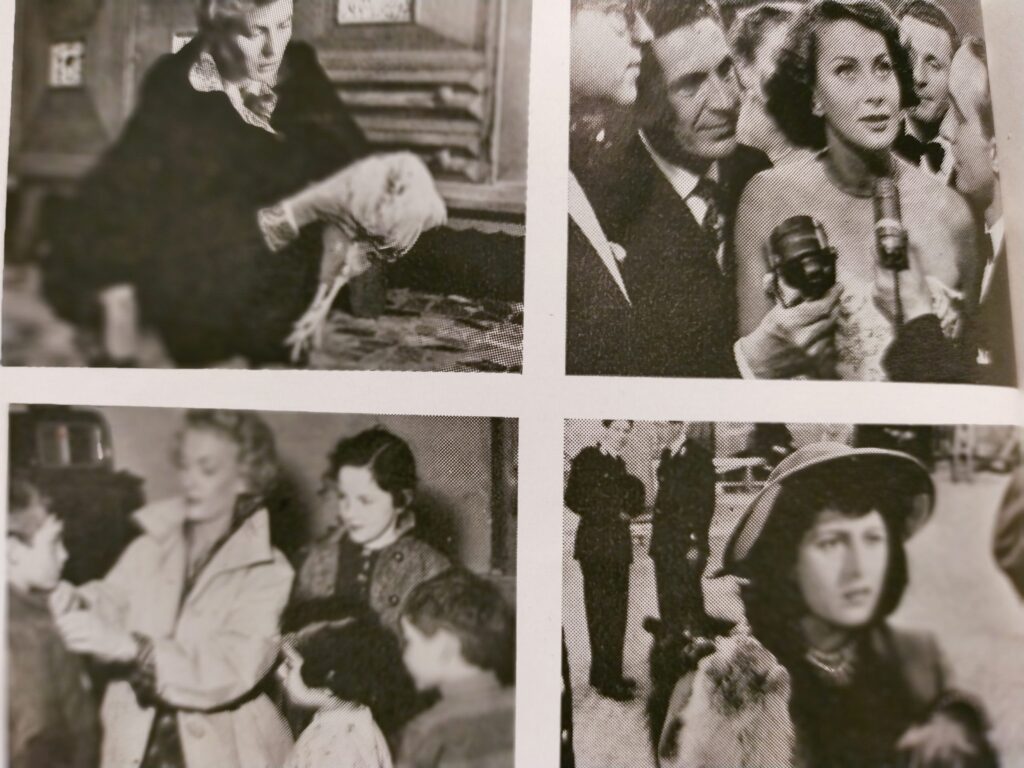

子役コンテストのセレクトも終盤。

愛する娘が最終審査のテストフィルム試写の場で監督らに大笑いされる。

こっそり試写を見ていたマニヤーニは試写室に怒鳴り込み「なぜ娘が笑われたのか」と問う。

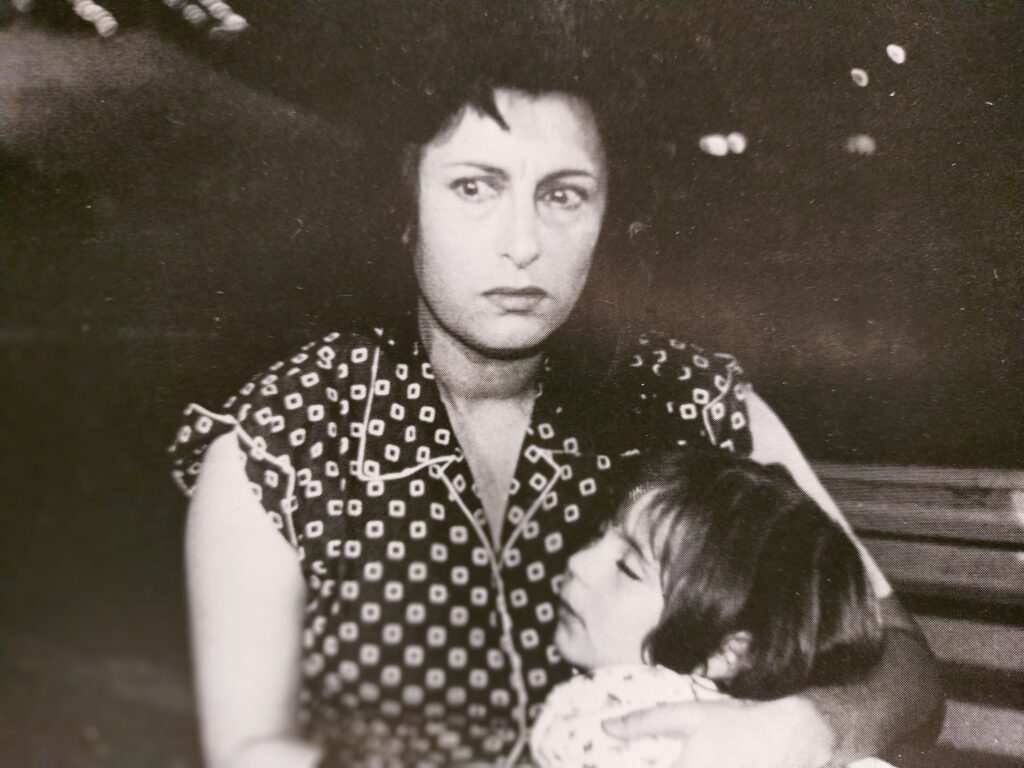

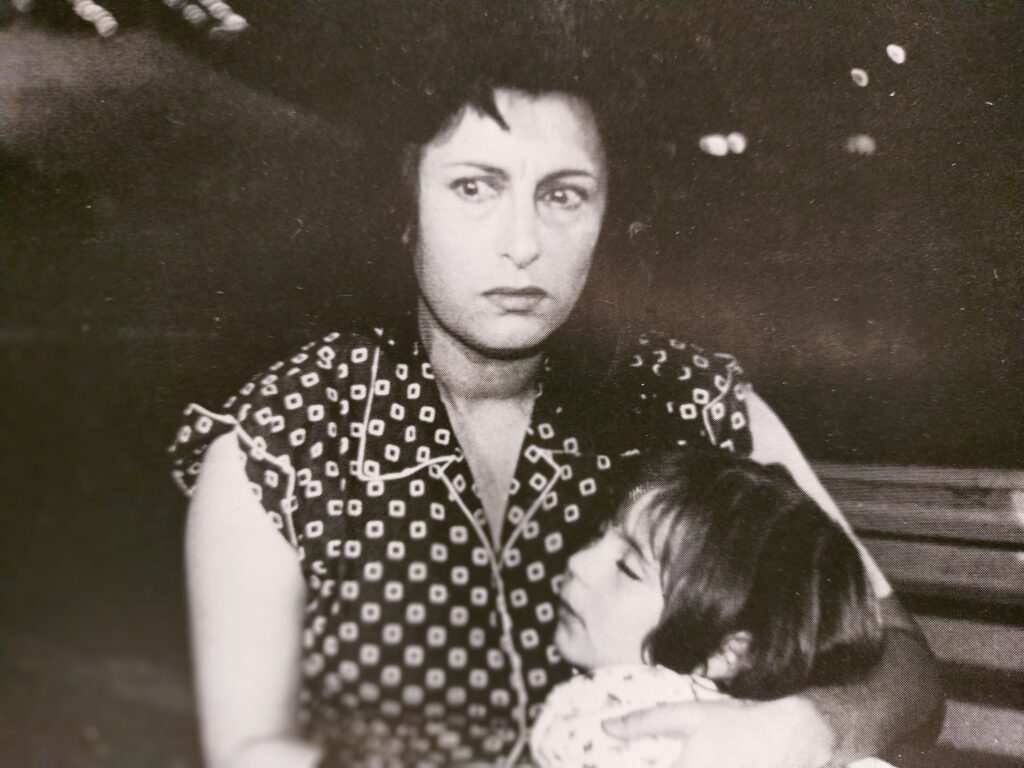

マニヤーニ扮する母と疲れ切った愛娘

マニヤーニ扮する母と疲れ切った愛娘

娘の将来とともに己のプライドを賭けていたマニヤーニは、尊厳が尊重されないであろう、チネチッタに象徴される浮き草稼業に娘の将来と己のプライドを賭けていたことの不条理に目覚める。

巨額の契約にはサインせず、チネチッタのスタッフを追い返す。

これまで不義理していた夫との愛を確かめるように抱き合い、「一生懸命に注射の仕事をする」と、涙とともに目を輝かせる。

隣では愛する娘が寝入っている。

このアンチハリウッド的ハピーエンドはしかし、庶民的にはこの上ないハピーエンデイングである。

ヴィスコンティのマルキシズム的価値観とも合致する明確な正義感。

マニヤーニの演技を通して、正攻法の母の強さ、温かさ、正しさが伝わってくる。

ヴィスコンティが貧しい庶民を主人とし、社会的正義を前面に打ち出しての、おそらく最後の長編作品。

一人芝居のようにしゃべりまくり、自分で落ちまで作るマニヤーニにも、すごいという言葉しか出てこない。

「われら女性」 1953年 ルキノ・ヴィスコンテイらが監督 イタリア

「自転車泥棒」「靴みがき」の脚本家チェザーレ・ザヴァッテイーノの原案によるオムニバス映画。

新人女優2人を主人公にした一編と、大女優たち、アリダ・ヴァリ、イングリッド・バーグマン、イザ・ミランダ、アンナ・マニヤーニによる4編からなる。

監督はアルフレード・グリアーニ、ジャンニ・フランチョーニ、ロベルト・ロッセリーニ、ルイジ・ザンパ、ルキノ・ヴィスコンテイ。

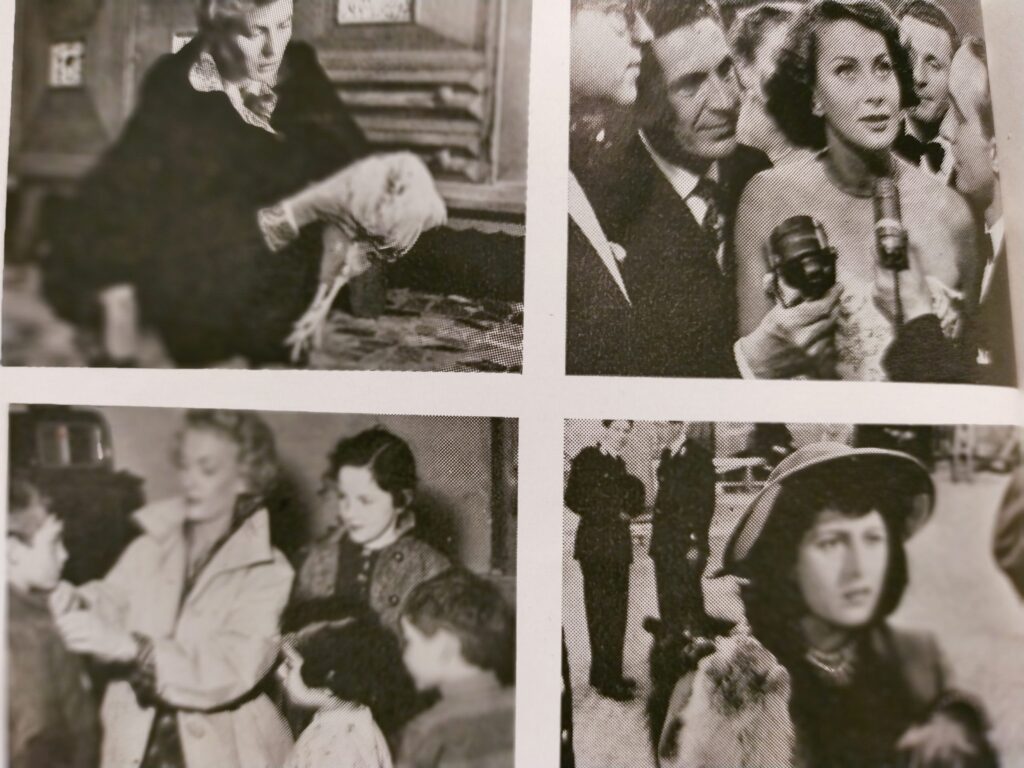

(左上から時計回りに)バーグマン、アリダ・ヴァリ、マニヤーニ、イザ・ミランダ

(左上から時計回りに)バーグマン、アリダ・ヴァリ、マニヤーニ、イザ・ミランダ

①新人女優編

チネチッタ撮影所の新人女優コンテストに集う若い美女たちの物語。

アンナは母親の反対を押し切ってコンテストに向かう。

詰めかける応募者の群れ、マイクが軽口をたたきながら応募者たちをさばく。

並んだ応募者たちに「合格」か「不合格」を担当のおじさんが告げてゆく書類審査。

ここでは、不合格と言われて黙って引き下がらないのがイタリア流お嬢さんたち。

文句を言うお嬢さんを軽くいなすおじさんもイタリア流。

軽いというか、こなれているというか、雑然としているというか.「ベリッシマ」でも散々使われたチネチッタ撮影所の、堅気世界とはかけ離れた、乱雑ないい加減さ。

書類審査の後は、合格者に自由に食事をさせる。

その様子で、カメラテストに進むものを選出するらしい。

ここでも、人を人として扱わない映画界の非人情ぶりというか、堅気の世界からズレ切った特殊な世界が描かれる。

アンアとともに清純派の素人っぽいお嬢さんが合格して映画出演を果たす。

その前途には必ずしも輝かしい未来が待ってはいないことを暗示してこの挿話は終わる。

②アリダ・ヴァリ編

新人女優たちが右往左往していた第一編と異なり、映画らしくピシッと締まった第二編。

なんといってもアリダ・ヴァリの現役感、オーラが漲っている。

ヴァリは売れっ子国際女優として多忙を極める。

専任のエステイシャン、アンナに体を任せながらも、取材に答え、セリフ覚えにと休まる暇もない。

心は虚ろで、今晩のダンスパーテイも全く気乗りしない。

気まぐれにアンナの婚約パーテイの話を聞き、「行く」と言ってみたが、結局仕事と金がらみでダンスパーテイへ。

しかし、業界人たちのいつもの金がらみの自慢話は全く耳に入らない。

ダンスパーテイを途中で抜け出し、アンナの婚約パーテイにお忍びで参加する。

仲間内の庶民的なパーテイでみんなに親切にされるが、内心はここでも退屈だったアリダ・ヴァリ。

群がる人々に「人々は映画に幻想を抱いている」と内心でつぶやく。

表面上は愛想よく振舞い、アンナの婚約者とダンスする。

外に汽車の汽笛が聞こえた。

バルコニーに出て夜汽車を眺める。

子供時代のあこがれだった汽車の旅の記憶に浸り、機関士だという婚約者の話に盛り上がる。

女優はノスタルジーに浸り、婚約者は自分への関心だと思う。

何となく見つめ合う両者。

その刹那、女優は我に返ってパーテイを中座して、現実に戻ってゆく。

映画女優は虚構の世界に心底退屈している。

自分と映画界が全く人に羨まれるほどのものではないことも痛感している。

そのことがアリダ・ヴァリ自身のナレーションで繰り返し語られる。

だからといって、金としがらみのためにそこから離れられないことも、彼女の行動が示している。

婚約パーテイで一般の人から歓迎されながら、彼女は差し出されるサインに応じようともしない。

表面上は愛想よくふるまいながら。

その理由は、彼女が高慢だからではなく、心底価値のないと自覚している世界の自分のサインなど、との思いがあるからなのだろうか。

③イングリッド・バーグマン編

バーグマンの当時の夫、ロベルト・ロッセリーニ監督の一編。

別荘に移り住み、先代の住民と(その鶏と)繰り広げるすったもんだをスケッチしている。

パンツスタイルでいかにも子育てママ風のバーグマンが、カメラに向かってしゃべり、庭でバラの手入れをし、鶏を追いかけて捕まえる。

ハリウッド時代の大時代的な芝居ではなく、身も心も軽々としたバーグマンの動きは、テレビのリポーターのようで、彼女の一面が楽しめる。

④イザ・ミランダ編

マックス・オフュルス監督の「輪舞」(1950年)、そしてアメリカ映画の「旅情」(1955年 デヴィド・リーン監督)の美人女優イザ・ミランダが彼女自身を演じる。

肖像画のコレクションに囲まれた自室で目覚め、体操とメークアップ、衣装合わせをすますと撮影所で仕事。

仕事のためには大好きな子供を持つこともあきらめた人生だった、と自身によるナレーションは語る。

ある日、仕事を終えた彼女は一人スポーツカーを走らせる。

前方で不発弾が発生し、子供が怪我する。

病院へ車を走らせるイザ・ミランダ。

手当てを終えた子供をそのアパートまで送る届ける。

アパートでは幼い子供が3人、母親を待っている。

末娘のあどけなさにメロメロになったイザ・ミランダは、昼食を食べさせ、結局母親が返ってくるまでそこにいる。

帰ってきた母親と子供たちの愛情ある絆を見て、彼女はそこを離れ「治ったら電話頂戴ね」と言いながら自室に帰る。

そこは資産的価値あるものには溢れているが、彼女が本当に欲しいもののない空虚な空間だった。

「旅情」では魅力あふれるベネチアのペンションのマダムとして、アメリカ人旅行者のキャサリン・ヘプバーンに「イタリア男は面白いわよ」と、余裕たっぷりにアヴァンチュールを説いていたイザ・ミランダの本心に迫るドラマであるのだろう。

⑤アンナ・マニヤーナ編

マニヤーナがヴィスコンテイに実体験を話したことからスタートした企画だという。

いかにもマニヤーニらしいエピソードが繰り広げられる。

アンナ・マニヤーニ、ここにあり

アンナ・マニヤーニ、ここにあり

舞台(ローマ市内の小劇場の色っぽいレヴューが行われる)の出演のためタクシーに乗ったマニヤーニ。

小型犬を連れて乗り、降りようとするが犬の料金1リラの請求されて激高。

警官に訴えるが、逆に犬の鑑札のなさを指摘されて罰金14,5リラを徴収される。

警察署に車をつけさせ、結局所長にまで訴える。

小型犬の定義や膝の定義まで確認させ、犬の料金不要との裁定を勝ち取るが、舞台には30分の遅刻。

慌てて衣装とメイクを終え、その間舞台を終えた踊り子に「挨拶がない」と注文を付け、「機嫌が悪いのよ」と言いつつ花売り娘役の独唱で観客を引き付けるのだった。

タクシー運転手の理解不足が原因のトラブルでもあり、マニヤーニにしては感情の爆発をやや抑えた演技。

ヴィスコンテイ的にも「ベリッシマ」までの庶民階級の悲哀を題材にした系統の作品でもあり、軽い作品。

楽屋でメイクするマニヤーニを鏡を使って二つの方向から捉える「ベリッシマ」でよく見られた撮影技法がここでも見られた。