芋茎(ズイキ)です。

里芋の茎を干したものです。

煮つけにして食べるそうです。

生でも皮をむいて煮ると食べられるそうです。

食べたことはありません。

まず皮をむきました。

包丁を当てて引くと薄皮がツーっと剥けます。

剥けにくい茎もあります。

途中で剥けなくなった茎は、逆方向から包丁を当てるなどして、何とか10本ほど剥きました。

とりあえずざるに並べて天日に当てました。 何日くらいかかるのでしょう。

何日くらいかかるのでしょう。

今日は秋晴れで洗濯物もよく乾きました。

昨日堀田里芋を泥付きのまま天日干ししています。

60代、第二の人生、田舎・時々都会暮らし

芋茎(ズイキ)です。

里芋の茎を干したものです。

煮つけにして食べるそうです。

生でも皮をむいて煮ると食べられるそうです。

食べたことはありません。

まず皮をむきました。

包丁を当てて引くと薄皮がツーっと剥けます。

剥けにくい茎もあります。

途中で剥けなくなった茎は、逆方向から包丁を当てるなどして、何とか10本ほど剥きました。

とりあえずざるに並べて天日に当てました。 何日くらいかかるのでしょう。

何日くらいかかるのでしょう。

今日は秋晴れで洗濯物もよく乾きました。

昨日堀田里芋を泥付きのまま天日干ししています。

リンゴ園に行ってきました。

松川町にあるリンゴ園です。

中央道の松川インターを下車したあたりに数々のリンゴ園があります。

11月初旬、山小屋におじさんの孫たちがやってきました。

滞在中の1日、伊那方面に繰り出し、ソースカツ丼などを食べた後、足を延ばしてリンゴ狩りしてきました。

人生初のリンゴ狩りに大興奮

長野で暮らし始めて、リンゴが実る風景は秋の風物詩となりましたが、初めてその風景を見たときは驚いたものです。

真っ赤なリンゴが文字通りたわわに実った景色はインパクト十分でした。

この日孫たちと訪れた宮澤農園というリンゴ園。

陽光、王林、富士などが手を伸ばせば届く範囲で実る風景に家族は興奮しまくりでした。

陽光などを手でもいで収穫したほか、シナノゴールドなどのリンゴや洋ナシなど、農園でとれたものを買い求めました。試食で味わうリンゴたちはどれもコクがあっておいしかったのです。

低農薬をうたうその農園は、小さな子供4人を持つ元気なおかみさんが来園者に応対していました。

園内には鶏舎が建っており、元気そうな鶏が走り回っていました。

人の背丈ほどにリンゴの木を小さく育てる、わい化栽培(矮小化栽培の略?)ではなく、収穫には脚立が必要なほどの丈の従来通り?の栽培方法でした。

いい雰囲気のリンゴ園でしたので、ついでにおかみさんに聞いてみました。

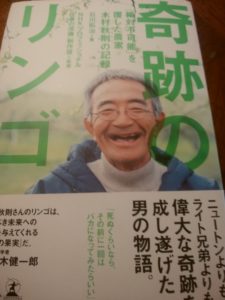

おじさん「奇跡のリンゴってありますよね。リンゴは無農薬では無理なんですか?」

おかみさん「木村さんですか?青森と長野では違いますけど、無農薬では無理です。近所にも迷惑かかりますし」

「奇跡のリンゴ」と聞いて間髪を入れずに、木村さんと帰ってきました。

リンゴ農家同士のこととはいえ、「奇跡のリンゴ」とその作り手の木村さんの知名度を感じました。

おかみさんの反応からは、「奇跡のリンゴ」に対する否定や揶揄は感じ取れなかったものの、自分たちの常識との隔絶の意識は感じられました。

おじさんがなぜ「奇跡のリンゴ」の事を専門家であるリンゴ農家に聞いてみたかというと(単に余計なことを聞くのが悪い癖というだけではなく)、一世を風靡した無農薬リンゴが「ガセ」なのでは?という話を仄聞していたからです。

ということで、思い立って山小屋の書棚にある「奇跡のリンゴ」を再読してみました。

「奇跡のリンゴ」を再読してみた

同書は2008年に幻冬舎から発刊されました。

著者はノンフィクションライターの石川拓治。

無農薬リンゴの生みの親、木村秋則の経歴、リンゴ栽培への取組、現在の心境をメインに、リンゴ栽培の歴史や現状を構成した作品です。

このノンフィクションの骨子でもある木村さんの経歴というのが実に面白いのです。

機械に興味を持ち、効率を重んじた若き日から、農家を次いで発揮される実践力がこの人のベースにあります。

更に一貫しているのは思い込み(一貫性ともいう)の強さと独特の人間的魅力です。

転機となったのが、自然農法のバイブル「わら一本の革命」(福岡正信著)で、それまでの合理的営農から、無農薬リンゴへと、一転突っ走るきっかけになったそうです。

同時にこのノンフィクションでは、いわばストーリーの背景であるところの、リンゴ栽培の歴史を丁寧にひも解いています。

曰く、今のリンゴは原種に近いリンゴが品種改良されたもので、無農薬、無肥料で育てられた原種のリンゴとは別物であること。

曰く、新種のリンゴは害虫、病気に弱く、被害にあうと全滅の可能性があったこと。

曰く、新種リンゴの栽培を商業ベースに乗せているのは、開発された農薬が、害虫と病気を防いでいること。

ノンフィクション中の白眉は、無農薬リンゴを目指してからの数年間の木村さんの取り組みです。そのこと自体がよほど「奇跡的」ともいえる取り組みは、害虫を手で駆除したり、酢をあらゆる濃度で噴霧するなどです。

そのためにはあらゆる犠牲を払い、田んぼや自家用車を手放し、弘前のキャバレーでバイトまでしています。

転機は万策尽きて山中で自殺を試みるときに訪れます。

たどり着いた山中でたわわに実ったリンゴの木を発見する。

よく見たらドングリの木だったが、感心して根元の土を掘ってみたらふかふかだった。

自然のバランスがとれているとはかような状態のことかと思い至り、リンゴ園の環境全体を、山のドングリの木の環境に近づけるべく努力してついにリンゴが実り始める。

読んでみて、改めて木村さんという人の人間的魅力を感じます。

思い込んだらどうにもならないであろう頑固さも。

最終的にたどり着いたリンゴ農家としての奥深さにも感心します。

リンゴの木を見ただけでどこに害虫がいるかわかるという、いわば神眼の境地に至ることができたのは、ご本人の素質と努力の継続以外の何物でもないでしょう。

実は作物の栽培に於いて、土づくりが最も大切だというのは常識です。

このノンフィクションの弱さは、木村さんが無農薬リンゴの栽培に開眼した理由として、土づくり以上のものを提示できなかったことです。

と言ってそこまでの行程の徹底ぶり、最終的に到達した境地の奥深さは余人にまねのできるものではありませんが。

世の中には「植物とお話しできる」という人もいる。

農家で名人と言われた人は、虫の飛び方や風の吹き方で数か月先まで気象を予報したり、ほかの田んぼの稲の穂先を見て触ってその田んぼでどういうことがあったか、農業者がどう対応したかを言い当てたそうだ。(新潮選書「日本農業への正しい絶望法」16ページより)

そこまでいかなくても毎年毎年、何町歩もの田畑を天変地異のない限り、一定レベルの作物を予定通り作付けし収穫することのできる農家は各地に健在である。

「奇跡のリンゴ」の木村さんは、多分名人級に近い農家なのでしょう。

そして無農薬(に近い)リンゴ栽培農家としてマスコミの目に引っ掛かった。

なぜなら野菜と違いリンゴはそれこそ商業的無農薬栽培は不可能だから。

だからこそ、マスコミ的には「おいしい」素材だから。

マスコミ一流のフィーチャーによって「売出され」、売れた。

木村さんのリンゴが無農薬かどうかはわからない。

世に広まる「無農薬リンゴ」のイメージ流布に関して何らかの責任があるのだとしたら、それはマスコミにも多々あるんじゃないかな?

リンゴで思い出すこと

リンゴと言えば山小屋おじさんは2,3のエピソードを思い出します。

・1982年に26歳の山小屋おじさんは旧西ドイツからベルリンに向かいヒッチハイクしていました。

その車中からの風景です。

旧東ドイツの平原にはポツンポツンと農家が建っていました。

ささやかな農家の敷地には各々1本、リンゴに木が植わっていました。

ドイツには1日1個のリンゴは医者いらず、とのことわざがあるとか。

リンゴの木と暮らす農家の風景に、昔からのドイツの農村を見るような気がしました。

・その後、ポーランドへ行きました。

東西の壁が厳然としてあった頃の東欧です。

人々はうつむき加減に街を歩いていました。

2月、都市部には野外マーケットが出ていました。

雪の中です。

出品はほとんどリンゴでした。

人々が欲しているであろう、肉や乳製品、日用品は見事に売っていませんでした。

申し訳なさそうに置いてあるリンゴも、すでに日本では見られない小ぶりなすっぱそうなものでした。

一つ食べておけばよかったと今では思います。

・一連の旅では、旧西ドイツも歩きました。

都市の旧市街広場にはマーケットが開かれていました。

物資も豊富で、日本と同じ大型のリンゴが山積みされています。

一人旅の叔父さんは、1個売ってくれと手に取りました。

売り子のお兄さんは、よせやいというジェスチャーとともに持っていけ、とそのリンゴをくれました。

今年最後の収穫は里芋でした。

春に2キロ種芋を植えました。

里芋は日陰でもいいとのことで山陰の畝に植えました。

個の畝は夏場でも午後になると日が陰る場所で、おまけに水っぽい粘土質。

発芽も遅かったので、どうなることかと思っていました。

茎も葉も前年の作柄より小ぶりでした。

最終的にはまずまずの生育でした。

茎をつかんで引っこ抜きます。

大方の芋は茎にくっついて出てくるので、後で包丁で茎を切って芋を回収します。

畝に残った芋もあるので、マルチを剥がしがてら落ち芋を探します。

外した茎は取っておきます。

干して芋がらにしてみます。

里芋の茎はを干すと煮ものの材料となるのです。

ワンシーズンかけて作った野菜です。

残さず利用したいものですが、知れば知るほど野菜って隅々まで利用できるのですね。

先人の知恵に感謝です。

芋は泥だらけの状態です。

泥をとって保存するのが理想です。

でも水洗いは禁物です。

去年はサツマイモも里芋も収穫直後に水洗いしてしまい、もちが悪くなりました。

手で除去できる範囲の泥はこそげ落とし、このまま持ち帰ります。

山小舎で天日乾燥し、泥ごと乾かそうと思います。

天日乾燥により、カビを防ぐとともに、乾いた泥をこそげ落とすつもりです。

茎に直結している芋はそのまま保存します。

茎付きで保存すると持ちがいいそうです。

ざっとコンテナに半分くらいの収量でした。

男爵の味は東京の自宅周辺で割合好評なので、里芋の食味も楽しみです。

里芋は鹿などの食害とも無縁で、日陰に強く手がかからない作物。

見直しました。

来年はもう少し手広く作付けしようかな?

一昨日玉ねぎを定植して、鹿よけに効くといわれるピンク色のテープを張った畑に行きました。

鹿は来ていませんでした。

苗は全部無事でした。テープの中には鹿の足跡はありませんでした。

まてよ、畝の周りにでも足跡があるのか?

と思ってみましたが足跡はありませんでした。

ピンクテープの範囲外の苗にも食害がなかったので、鹿は畑に来ていないものと思われます。

今のところ人間側の勝利です。

想像するにピンクのテープを遠望した鹿は、何事かと思いそのエリアを忌避したのではないでしょうか。

まだまだ油断はできませんが、ひとまず、「結界」があっさりと破られることはありませんでした。

ひと安心です。

その安心が、鹿がこの「結界」に慣れ、無視するようになるまでの命でないことを祈ります。

もしそうなると次の手段はネットを張るしかありませんが。

それよりも心配なのはこの畑の日照不足です。

個の畝、地中の体感温度は「冷たい」に近く、苗が果たして順調に育ってくれるかどうか心配になります。

一昨年、無自覚のまま、冬の間日照不足になる場所に玉ねぎを植えましたが、ピンポン玉程度の実にしかなりませんでした。

果たして今年、いや来年の首尾はいかに!

台風19号の被害です。

全国ニュースでも流れましたが、上田市内の千曲川沿いの現状です。

上田電鉄の鉄橋が崩落

上田電鉄は上田駅と別所温泉駅を結ぶ私鉄です。

札幌と定山渓温泉を結ぶ定山渓鉄道があったように(とっくに廃線)、弘前と大鰐温泉の間に弘南鉄道があるように、福島から飯坂温泉に向かうには飯坂電車に乗るように・・・。都市とその奥座敷と呼ばれる温泉街の間には私鉄路線が走っていることがよくあります。

上田とその奥座敷・別所温泉の間を結ぶのが上田電鉄。

1920年創業の歴史を誇る私鉄で、かつては青木村との間や、丸子町との間(丸子鉄道と合併後)の路線を持っていたが別所線以外を廃止して現在に至る。

別所温泉への観光客や、路線住民の足として活躍している。

台風19号の被害により、上田市街の千曲川の左岸堤防が削られ、鉄橋の橋げたが崩落した。

一部区間が不通で前線復旧の時期は未定。

体力のないローカル私鉄でもあり、ここはしっかり国の援助によって早急に復旧が待たれる。

これが首都圏、中京圏、関西圏での出来事だったら是が非でも早急な復興に向けて手当てがなされることだろう、と思うのはおじさんだけだろうか?

このショッキングで前途に決して希望をもたらさない風景が果たしてこの先いつまで上田市民の前に晒され続けるのだろう。

それともこれが今の地方の、いや日本の現実なのだと下級国民は心せよと天からのの戒めなのか?

それが下級国民のおじさんのひがみと妄想だったらよいのだが。

上田駅構内の上田電鉄改札口の様子。

鉄橋と平行する橋は運航可能なので代替バスよりを運航中。

上田駅の上田電鉄改札口は閉鎖されている。

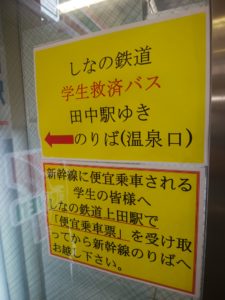

しなの鉄道も途中折り返しの運転中

しなの鉄道は軽井沢と篠ノ井(長野市郊外)を結ぶ私鉄。

もともとは、高崎と新潟を結ぶJR信越本線(の一部)です。

北陸新幹線が軽井沢・長野間を通っているとはいえ、本線を私鉄に移管するとはJRも商売に徹しています。

あっ、民営だからしょうがないのか!?

しかも、しなの鉄道に移管した部分以外(高崎・横川間と篠ノ井・新潟間)をその後もJR信越線として継続経営し、横川・軽井沢間を廃線というのもよくわからない。

通勤客などで手堅い経営が望める長野県区間を私鉄に高値で売り、また、横川・軽井沢間の碓氷峠越えの厳しい路線経営から手を引きたかったから、としか思えない。

あっ、民営だからしょうがないのか!?

今回の台風19号で東御市内の千曲川にかかる海野宿橋がしなの鉄道線路上に崩落し、上田・田中間が不通となっている(上田・篠ノ井間と、軽井沢方面は開通している)。

上田駅構内のしなの鉄道改札口の様子。

軽井沢方面の案内板が表示されていないのを除き、上田鉄道の改札口よりはより平常に近い。

いつもと変わらないように見える上田駅前。

果たして本当の復興はいつか。

玉ねぎ定植の時期です。

信州のJAにも苗が店先にデイスプレーされています。

ひと苗11円。

まとめ買いするとお得です。

山小屋おじさんは200株買って1300円ほどでした。

今年の玉ネギの畑は・・・

去年玉ねぎを植えた畑は土石流にやられてしまいました。

日当たりがよい畑でした。

今年の定植予定地は山際の畑なので、今の時期は午後になると日が陰ります。

夏はともかく冬場の地温が低いことが心配されます。

また、その畑は鹿が跋扈する場所で、サツマイモ、カボチャをやられました。

実がなるはるか前にツルのではじめを完璧に食べられて全滅でした。

地温と食害。

野菜にとってハンディキャップが著しい立地となります。

日陰の畑、地温対策は?

おじさんが考えた地温対策は・・・。

マルチング、微生物の利用、もみ殻、です。

まず、面倒くさがらずにマルチを施して物理的に地温を保持します。

次いで、えひめA1を多めに潅水して地中の微生物に活躍してもらい化学的に地温を維持してもらいます。

最後にもみ殻を株の根元に施して、通気性を保持しつつ保温します。

おじさんが考えうる対策のこれが全部です!

結果は来年わかります。

苗定植の実際

苗定植の準備には2日間かけました。

まず、圃場をよく耕します。

雑草の根などが残ると物理的にも科学的にもいいことはありません。

腐った後は栄養になりますが、腐る過程で有害なガスなどが発生します。

次いで酸性土壌を嫌う玉ねぎのために石灰を散布して土壌を中和。

生育に必要な栄養として、牛糞と糠を散布します。

念のために草木灰も散布。

草木灰は植物の万能薬です。

おじさんはプラスアルファの効用を期待してここぞというときに使います。

頼むよ草木灰!

マルチングの前にえひめA1をたっぷり潅水します。

マルチをかけます。

15センチ間隔に穴が開いている玉ねぎ用のマルチです。

3畝にマルチングできました。

苗を取り出します。

苗もあらかじめ、えひめA1の希釈液につけておきます。

苗の葉先はカットします。

指で土に穴をあけ、苗を穴の中に置いてゆきます。

最後にもみ殻を根元に詰め込んで終了です。

おっと、鹿の対策とは・・・

圃場に畝を立てた翌日、畝に鹿の足跡がありました。

ぬかの香りにでも誘われたのか、早速のお出ましです。

苗の葉が奴さんたちの犠牲になることは火を見るよりも明らかです。

ここまでやって鹿のために全滅するのは嫌です。

紐でも張って畝を囲もうかと農協へ向かいました。

農協で相談すると、これがいいよとピンクのテープを勧められました。

新聞記事のコピーとともに店頭でフィーチャーしている商品です。

膝の高さと胸の高さに2段に張るといいそうです。

やってみました。

まず別の畑にまとめてある支柱を採ってきて畝の周りに立てます。

2段にピンクのテープを回しかけます。

おじさん初めての食害対策です。

果たしてその結果は?

野菜作りは手間がかかる仕事です。

去年に引き続き、ヤーコン茶づくりにトライしました。

ヤーコン収穫後に立派な葉と茎が残ります。

葉っぱを乾燥させて粉末にするとお茶になるそうです。

去年はネットで見た通りやってみました。

外用のストーブで薪を燃やしお湯を沸かして、葉っぱを茹でました。

茹でたはっぱをストーブ上のフライパンで乾かしつつ一気に炒って砕いて完成です。

お茶にすると苦くて、これはい炒りすぎて焦げたかな?と思いました。

自宅に持ってゆきましたが全く消費されぬまま退蔵されています。

効用は血液サラサラとのことです。

良薬は口に苦し。

今年のヤーコン茶作り

というわけで、ヤーコン茶づくりリベンジ!

焦げなしで!に挑戦です。

今回は工程を簡略化しました。

収穫後の葉を水で洗って一日天日干し。

夏と違い天日だけではカラカラに乾かないので、夕方になるとストーブのそばに置きます。

このままではカラカラにならないので、より直接的にストーブの火でカラカラにしました。

方法は室内ストーブにフライパンをかけフライパンにはザルを乗せておきます。

ザルの乾煎りです。

乾煎りしているザルにヤーコンの葉を広げておきます。

こんな乾燥方法が正式にあるのかどうかは知りませんが、

これが焦げずに結構乾きます。

カラカラに乾いたものを手もみして粉末にします。

ヤーコン茶の完成です。

葉脈や葉の付け根は乾ききらないので除けます。

翌朝、完成後のヤーコン茶を飲んでみました。

に、苦い。

苦いのは焦げのせいではなかったのか?

それとも苦みはヤーコン茶のオリジナルな味なのか!

これは本当にヤーコン茶なのか!?

朝一杯の野草茶は山小屋おじさんの健康習慣ですが、ヤーコン茶は一杯飲みきれませんでした。

良薬は口に苦し?

野草茶の奥深い世界?

南箕輪村の直売所にナスの葉の乾燥粉末が売っていました。何に使うのか。

興味を引きましたが買ってくるには至りませんでした。

帰ってからネットで調べてみましたが、ナスの葉の効用についてはヒットしませんでした。

農家のバイブル月刊「現代農業」のコラムにナスの黒焼きが歯磨きにいい、という話は載っていたような気がしますが・・・。

奥深い野草・野菜の世界です。

ちなみに今年は、ヤーコンのほか、スギナ、ヨモギ、バジル、赤シソ、藍の葉を乾燥粉末にしました。

スギナはお茶代わりに愛飲中。

藍はホットケーキに混ぜて食べました。

来年以降、この世界をもっと勉強したいと思っています。

家族に大好評の干し柿。

今年も干しました。

今年は渋柿が不作?

季節になると干し柿の原料となる渋柿を探します。

伊那へ行った際、杖突街道沿いの直売所や、南箕輪村の直売所で探しましたが、出品がありませんでした。

今年は渋柿が不作なのか?

いや、丸子の直売所・あさつゆでは渋柿の袋が山積みに売っていました。

立派な縦長のものが5つ入って400円ほど。

渋柿って決して安くはないのねって思いますが干し柿にするとおいしいので4袋購入。

1連5玉で吊るしますから、10個で2連。

2連でワンセット。

ワンセットずつハンガーに吊るします。

大きな柿のほうが干した後も食べ応えのある干し柿になります。

今年も柿を干しました

例年20から30個を一気に処理したため、大騒ぎの干し柿づくりとなりますが、今年は10個ずつ処理することにしました。

これだと午前中の小一時間の作業で済みます。

畑へ行く前の一仕事です。

まず皮をむきます。

剥いた実を軽く洗います。

完熟の実が入っていました。

干し柿にはできませんが、柿酢の材料としては最適ですので冷蔵してとっておきます。

紐で5個ずつ結わえてゆきます。

渋柿は干し柿にすることが前堤で売っていますので、ヘタをこうして残しておいてくれます。

結ぶのに便利です。

結わえたら一度熱湯にくぐらせます。

実の表面の消毒です。

35度の焼酎を噴霧してもいいそうです。

いずれにせよ実の表面が乾くまでに、かびないようにすることが干し柿づくりの肝だと思います。

昼間は天日で干します。

実が生のうちは、夜間や雨天時はストーブのそばに吊るします。

外側が乾いてきたら風通しの良い軒先に吊るします。

ときどきお日様に当てます。

今年も上等な干し柿ができることでしょう。

おじさんの予定では、畑のわきの柿の木の実で作るつもりでしたが、台風19号の水害で柿の木が流されてしまいました。残念です。

台風から2週間後のある日。

その日も雨でした。

山小屋おじさんは軽トラで伊那へ向かいました。

杖突峠は通行止め解除

いったん茅野へ降りて、杖突峠を越えて高遠経由で伊那へ向かいます。

なぜ伊那へ?なぜ今?

その答えの前に、杖突峠の現状です。

峠に至る坂道は通行に問題ありません。

峠の茶屋も営業していました。

峠からの展望(信州三景とうたわれているらしい)は折からの雨で霧にけぶっていましたが・・・。

峠の通行止めの原因は倒木とのこと。

それで復旧が早いわけだ。

杖突街道。直売所日和

峠を降りると杖突街道沿いに集落が点在します。

昔の信州はこうだったろうな、と思わせる古い民家と畑の風景です。

ここの景色と空気は大好きです。

街道沿いに直売所があります。

おばさんが一人店番しています。

寄ってみると店頭にはシナノスイートの袋と自ごぼう(キノコ)のパックが今日のメインにフィーチャーされていました。

「渋柿ある?」「ない!」。

おばさんとの会話は当意即妙、一転曇りもありません。

シナノスイートはおばさんが趣味で作っているリンゴ。

6個入って300円。

買わない理由がありません。

渋柿はこれからとのこと。

ここら辺、台風19号の被害はなし。

ハザードマップでは真っ赤な地域なんだけどね、とおばさん。

会話は弾みましたが肌寒いので早々にお暇。

おばさんは分厚いチョッキで防寒していましたっけ。

高遠でまったりパート1。信州ソウルフード・ローメンにトライ

杖突街道を折れ、権兵衛街道と呼ばれる国道361号線へ入るところが城下町・高遠です。

城址公園で開かれる高遠桜祭りで有名です。

今は伊那市と合併しています。

街の中心部、権瓶街道沿いの2,300メートルは城下町の町屋風に景観が維持されていてちょっと降りて歩いてみたくなります。

おじさんはここで車を止め(商店街の客用に無料の駐車場がある)、まずは昼食です。

一度は行ったことがある食堂・みすゞ。

今回は伊那が発祥のソウルフード、ローメンを試してみました。

ソース味のようでいて、にんにくを利かせた味噌味の汁に漬かった独特の麺を食べるローメン。

汁あり焼きそばといえばばわかりやすいか。

ホールのおばちゃんがきびきびと気持ちの良いみすゞ食堂。あと、田舎の食堂のいいところは、味噌汁がうまいのと、漬物が自家製だったりするところなんだよね。

ここがそうだからというわけではないけれど・・・。

というわけで、今日のおすすめ、ローメン定食。

900円でした。

高遠でまったりパート2。饅頭屋、不動産屋で油売る

食後は景観保存が見事な商店街を流してみます。

まずはお土産でも、と饅頭屋へ高遠饅頭をフィーチャーした饅頭屋さんへ。

ショーウインドウには高遠饅頭のほか、クルミ柚餅子などが並んでいます。

ここの若女将というか、お姐さんはとんでもなくおしゃべり好きでした。

いや、最初に声をかけた山小屋おじさんがおしゃべり開始の原因だったのですが・・・。

台風19号の被害状況(高遠はほぼ被害なし)から、景観維持には補助金が出ていること、町のお偉方の閉鎖性、高遠の町おこしが不発なことまで、お姐さんの話が止まることはありません。

Uターン組のこのお姐さん、地元高遠への思いはやまないも、若い日に広げた視野の広さからか、通りがかりの人を見かけると話が止まらない、ようだ。

その気持ちよくわかる。

次いで饅頭屋の向かいの不動産屋に邪魔してみる。

この不動産屋、「田舎暮らし希望者へ古民家紹介します」の張り紙がおじさんの目にジャストミートした。

饅頭屋の姐さんに聞けば「面白い主人がいる、寄っていけば?」とのことで迷惑を顧みずいい年して用もないのに寄ってみたのだ。

飛び込んだおじさんを歓迎し、お茶まで出してくれたこの不動産屋夫婦。

地元出身で開業40年。

移住者に地元の物件を紹介してきたとのこと。

今は、都会の相続人にとって、田舎の不動産は完全に負の遺産で、家屋敷、土地はもちろん、畑、山林付きでただでもいいから売りたい人が多いとのこと。

田舎暮らしを希望する人は、東京で情報を見るより現地の不動産屋へ飛び込んでみたほうがいかもしれない。

このご夫婦は移住者のその後の相談にも乗っている、というか乗らざるを得ないとのこと。

移住という事業が、移住する側にとってもされる側にとっても一大事ということがわかる。

頼りになるご夫婦だと思った。

ということで、伊那へ下り、せっかく伊那にに来たのだからと、天竜川の濁流と、 日中友好をアピールした中華屋の看板と、を見てから・・。

日中友好をアピールした中華屋の看板と、を見てから・・。

帰途、南箕輪村の直売所で、紅玉(ジャム、チャツネ用)と大豆(味噌用)を買い、降る雨の中帰りました。

で、なぜ伊那へ行ったか?

特に理由はありません雨だと山小屋に引っ込まざるを得ず、うっとうしかったからかな?

台風19号は長和町のにおける被害状況の続報です。

ちなみに姫木平別荘地内の被害は一か所、路肩が崩落しただけとのこと。

倒木も少なかったとのこと。

避難警報が出てコミュニティセンターが避難場所になったものの、避難者は1名だけだったとのことです。

大門川の下流の落合地区で国道152号線の崩落があったことと、長久保地区の五十鈴川の松尾神社周辺で鉄砲水による田畑の被害、農道の崩落などがあったことは既報の通りです。

今回、山小屋おじさんの畑の近くの、五十鈴川氾濫の様子を見てきましたので報告します。

松尾神社や被害にあった畑の上流部分です。

川が急流となっています。

地上にあった立木が流れに飲み込まれています。

畑がえぐられハウスの枠組みの土台が半分流失しています。

畑の上を濁流が流れた跡が残っています。

おじさんが借りている畑の動物除けの電線は破壊されています。

山小屋おじさんの畑の大家さんの話によると、台風通過の朝になって畑の被害を見てびっくりしたとのことです。

それまでに土石流の音はしなかったとのことでした。

長久保地区では、川の氾濫が60年ぶりとのことで、半世紀前にも氾濫があったようです。

人家の被害はなく大家さんに深刻な様子はありませんでした。

むしろ山小屋おじさんに代わりの畑を紹介してくれようとする勢いでした(謝絶しました)。

被害にあった畑は国が整備してくれるとのことです。

ひと安心です。