エジソンがのぞき窓式の動画・キネトスコープを特許商品としたのは1894年のことでした。

スクリーンに上映するという現在の方式で映画を公開したのは、翌年の1895年フランスのシネマトグラフが最初です。

フランス映画の歴史はこの後、リュミエール兄弟とジョルジュ・メリエスという映画作家を生み、スタジオでトリック撮影するなど、シネマトグラフを発展させました。

第一次大戦による欧州の疲弊で、ハリウッドにその座を奪われるまで、世界最大の映画会社はパテとゴーモン。

フランスの映画会社でした。

1930年前後のトーキーの時代を迎えたころから1950年代まで、フランス映画界で活躍し今も映画史上にその名が残る映画作家が、ルネ・クレール、ジャック・フェデー、ジュリアン・デュビビエ、マルセル・カルネ、ジャン・ルノワールです。

今回はこの世代の代表格として名高いルネ・クレールの戦前の作品を4本見ました。

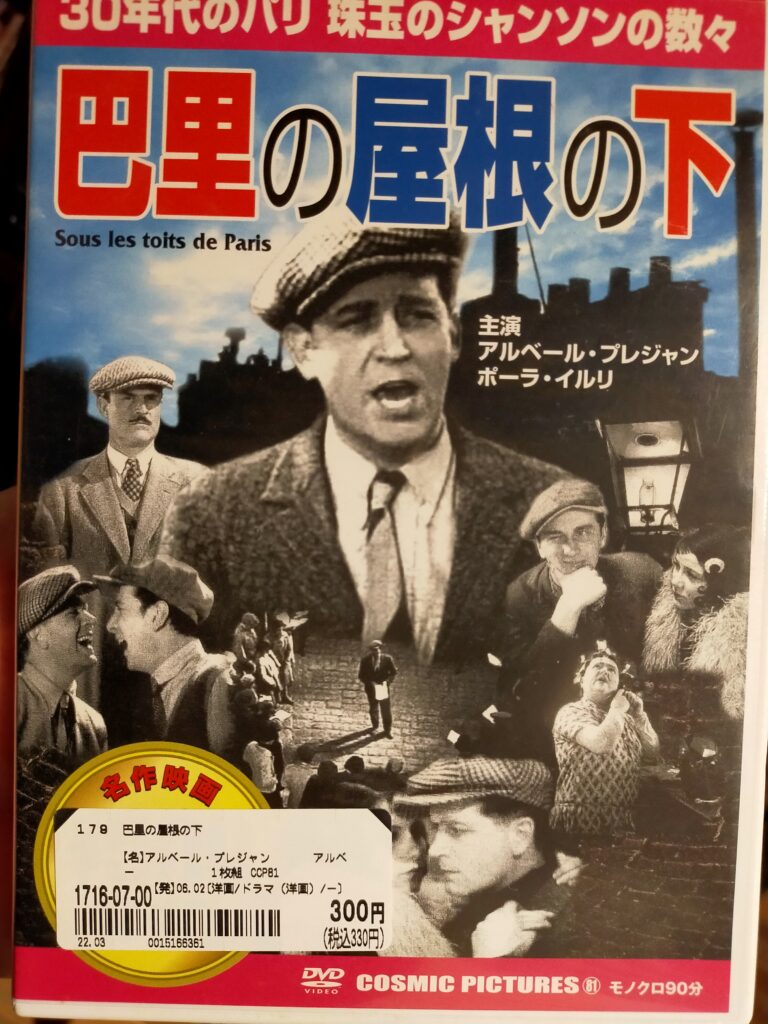

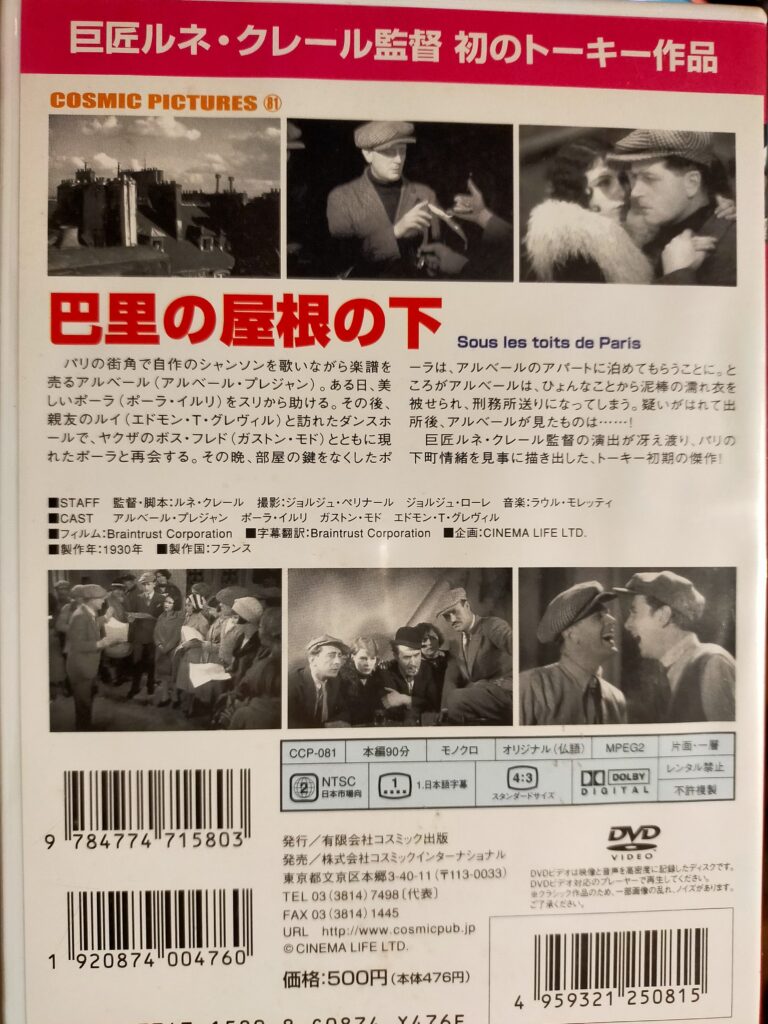

「巴里の屋根の下」 1930年 ルネ・クレール監督 フランス

クレールのトーキー第一作にしてフランス映画のトーキー第一作。

パリっ子クレール監督のパリを舞台にした作品で、クレールの代表作の1本としてだけではなく、のちの映画作品に作風、技法ともども多大な影響を与えている。

主題歌の「巴里の屋根の下」は今ではポピュラーなシャンソン。

街角の楽譜売りの主人公が作品中に何度も歌う。

楽譜売り、そこに集う人、それを狙うスリ、町のやくざ者。

パリの市井の人々が集う街角。

下町の屋根が並び、煙突から煙が昇る。

屋根屋根を移動していったカメラが舗道に下りてゆく。

アパートの各階の人々の暮らしを写しながら。

クレールが奏でる巴里の物語の世界へと一瞬で引きずり込むカメラ。

家々はすべてセットに組まれたもの。

遠近法を取り入れ、遠景は実写も使っている野外セットだ。

堅気とやくざの境界線上のような楽譜売りで暮らしている主人公。

歌を歌っては1枚1フランで楽譜を売る。

これが今はやっている歌だよ、と。

盲目のアコーでイオン弾きが伴奏だ。

歌いながら聴衆に若い美人がいると目を付け、スリが仕事をするとそれにかこつけスリと友達になる。

自由にパリの街角で生きるパリジャンが主人公。

目を付けた美人のヒロインとの恋模様が始まる。

泊まる場所がなくなったヒロインを部屋に泊めることになった主人公。

一晩の顛末は、ピューリタンの倫理に支配されたハリウッド映画(「或る夜の出来事」「ローマの休日」)のように高潔なものとはならずにフランス風の味付け。

主人公はヒロインをあきらめきれずに一晩中ドタバタするというねちっこさ、否、人間臭さ。

監獄の塀の上を歩いて暮らしているような主人公が、冤罪で入獄した間にヒロインが親友とくっつく。

ハリウッド映画なら、ヒロインと親友が倫理的価値観に基づき処理されるケース。

クレールの味付けは、恋人に振られた主人公に身を引かせる、という大人で粋な巴里風の決着。

あるいは男同士の信義にも厚い主人公、親友との友情を重んじたから身を引いたのか。

一方で、開き直るでもなく堂々としている新しい恋人たち(親友とヒロイン)。

既婚者同士の不倫でもなし、人生こんなこともあるだろう、とでもいうようなフランス映画の世界。

町のやくざ者と主人公の果し合いのシーンでは、武器を持たぬ主人公にやくざ連中が自分のナイフを提示し、主人公がそれぞれにダメを出すというユーモラスな描写も。

助けに来た親友が拳銃をぶっぱなし、街灯に弾が当たってあたりが暗闇となり、パトカーのヘッドライトに我彼が浮かび上がるという、ギャング映画でよく見る場面が続く。

こういった場面処理って、ひょっとしたらクレールがその先駆け?

その後のギャング映画で何度も繰り返され、映画的記憶となっているのは、後進の映画監督たちがクレールの手法をまねしたから?

喧嘩のバックに汽笛が流れるなどのスマートな場面処理も見られ、1930年当時、クレールの才気が画面に渙発している。

セリフで説明しなくてもいい場面のサイレント映画風の処理。

よくできた映画主題歌とその効果的な使い方。

ヒロインを奪われた後、主人公がカフェで親友と話すシーンでは、肝心な会話はカフェの窓ガラス越しで聞こえない。

役者にすべてを語らせず、説明過多を避ける粋な手法。

パリジャンは、ルネ・クレールは、やぼったくない。

「巴里の屋根の下」はそういう作品だった。

「ル・ミリオン」 1931年 ルネ・クレール監督 フランス

今作の主人公は売れない画家。

肉屋、牛乳屋、大家に借金を重ねてている。

アパートの向いの部屋の若い女性(アナベラ)が婚約者だが、見てくれのいいほかの女性にも当然のように粉をかけては、アナベラに怒られており、パリジャンの面目躍如。

1930年代のパリの下町。

若い画家の主人公と親友、婚約者、愛人。

主人公を追いかける借金取りはミュージカル風にコーラスしつつ、サイレント映画風に一列で主人公を追いかける。

そんな主人公がオランダの宝くじに大当たり。

ところが当選くじをポケットに入れた上着を盗まれ、その上着は泥棒市でオペラ歌手の舞台衣装になり。

借金取りが当選祝いの祝宴を主人公の自宅で準備するなか、上着を追いかける主人公たち。

上着の奪取後は祝宴の支払いが待っている!

自らもバレエダンサーとしてオペラに出演するアナベラ嬢は、主人公のために上衣を追って主役のおじさんに取り入ったり、また親友は主人公を裏切って上着を独占しようとしたりの展開。

家々の屋根のシーンから始まる巴里物語。

今回はアパート内部のセットが幾何学的で、思いきったデイフォルメ処理で目を引く。

追いかける警察の一団はコーラスを歌いながら登場し、これまたミュージカル風に一列で行動する。

役者を複数回起用しないというクレール作品では珍しく「巴里祭」と併せてクレール作品に登場しているアナベラ嬢。

若々しくも素人っぽいバレエダンサー姿で走り回る。

音楽とのコラボ。

サイレント映画的処理。

巴里が主人公。

男同士の友情(裏切りもあり)。

可憐な乙女と別な愛人。

機知にとんだユーモア。

いつものクレール節が炸裂している。

フランソワ・トリフォーは本作と「巴里の屋根の下」「巴里祭」をクレールの巴里三部作と評している。

「自由を我等に」 1931年 ルネ・クレール監督 フランス

今回は、パリ市内にある刑務所からの話。

刑務所内の親友(クレール作品にお馴染みの親友同士)が脱獄する。

一人が脱獄に成功し、一人は残る。

脱獄した一人が、蓄音機の工場を経営し、やがて財閥となる。

出獄したもう一人がひょんなことから蓄音機工場に雇われて二人は再会する。

満期出獄した方の一人は金や名誉にまるで関心がなく、工場の管理事務所の若い娘にのみ淡い恋ごころを抱く。

財閥になった方は、再会した親友に対し、金の無心だけを心配する。

が実は、財閥になった方も、毎日のパーテイと浮気性の妻にはうんざりしており、妻が情人と出て行って喜んだりする。

刑務所内での作業風景と蓄音機工場での流れ作業の描写を似せて描くクレール。

むしろ刑務所での牧歌的な作業をより非人間的にしたのが工場での流れ作業だ、という描写。

「モダンタイムス」やジャック・タチの近代工業批判のタッチとこの作品のそれは同じだ。

工場経営者による「働くことにより自由が得られる」というセリフは、アウシュビッツ収容所の入り口ゲートにかかる標語と同じ。

資本家による洗脳の標語をこの作品はナチスより先取りしていた!

随所に溢れるウイットとユーモア。

テンポの良い描写。

セリフで過度に説明せずにパントマイム的な動き。

ヒロインの可憐さ。

は他のクレール作品と同様。

過去がばれそうになって工場を手放し、もう一人は憧れの乙女との結婚をあきらめ、再びコンビに戻って放浪の旅に出る二人。

放浪者チャップリンはヒロインとカップリングする結末を描いたが、まったくの一文無し、女なし、という自由をたたえるクレールの潔さよ!

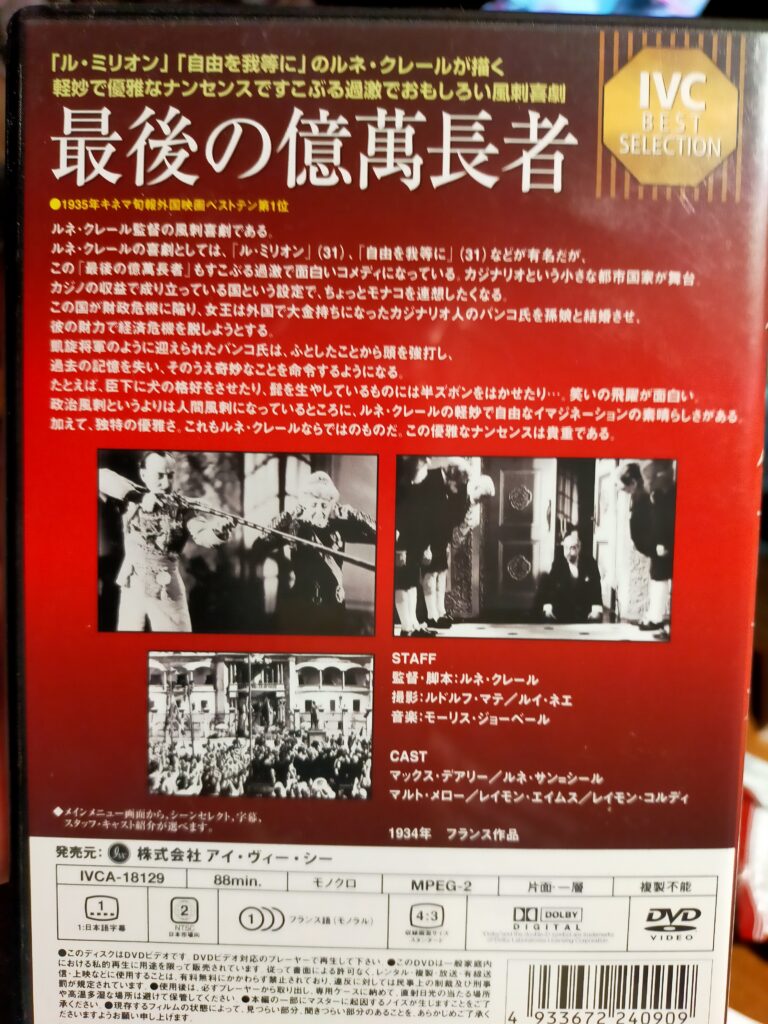

「最後の億万長者」 1934年 ルネ・クレール監督 フランス

フランスとパリという題材を離れたクレールが作った風刺作。

カジナリオという架空の国。

首都がイコール国土という狭い国で、産業は外人観光客によるカジノ。

国民は全員役人で乞食が一人いるだけ。

財政ピンチになり、国外に住む富豪に公債3億フランの引き受けを要請する。

富豪は20歳の王女との結婚を条件に出資を引き受ける。

カジナリオの王室のこっけいさをたっぷり描いたのち、富豪が国へやってくる。

国民は給料が出ておらず、電話交換手は通話の途中で勝手に切ったりして、話が通じない。

既に宮中楽隊のコンダクターの愛人がいる王女は結婚から逃げ回る。

王女は愛人と駆け落ちしようとするが、財政難で車のガソリンを買えず失敗したりする。

「ビジネスマン」の富豪は、国の権力を奪取しようと、行政長官の座に就くが、大臣らは反発し暗殺未遂。

頭を強打した富豪はパツパラパーになり、おかしな法令を連発する。

時間が経過。

今度は王室から狙われた富豪が一発食らって今度は正気に戻り。

しかし社長不在の本業が株価暴落で破産となり、約束の3億フランは、ない袖は振れず。

富豪は母国にとどまらざるを得なくなり。

王室は当てが外れて右往左往。

王女は念願かなって愛人と島へ脱出。

という結末。

クレールの批判精神が炸裂した作品。

巴里を離れ、フランス人の人情の世界を離れた作品だからだろうか、ヒットはしなかったようだ。

「自由を我等に」のように、あくまでパリとフランスを舞台にして、批判精神を加味していればよかったのかも。

風刺だ、批判精神だといっても例えばマルクス兄弟のように周りの役者を落とし込むような、我だけ良しの毒はないのがクレール流で、その洗練と鷹揚さがうかがわれる。

また、フランスの喜劇には、ルイ・ド・フユネスやクレイジーボーイもののように、とことんくだらなく、だらけた喜劇の伝統があるのだとしたら、テンポがよくスマートで才気が感じられるのがクレール流。

フランスが誇る一流の映画監督である。