引き続き手許のDVDで、デュヴィヴィエ作品の歴史を追ってみようと思う。

1930年代にその頂点を迎えたデュヴィヴェ。

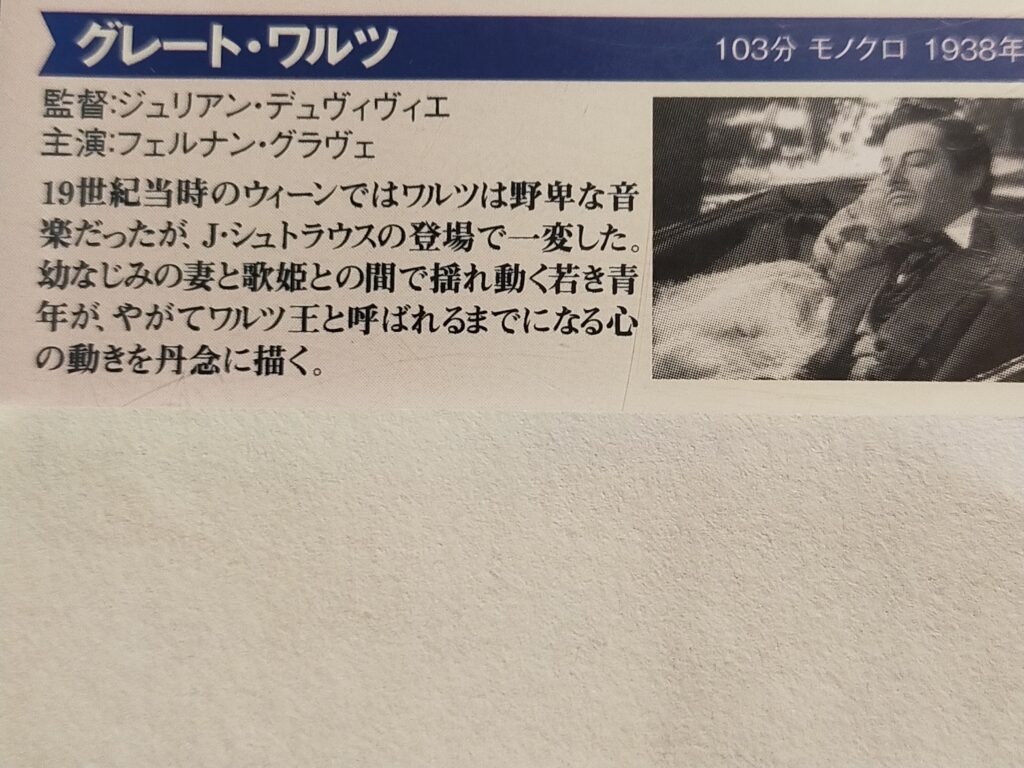

戦前の1938年にはハリウッドに呼ばれてMGM作品「グレートワルツ」を撮っている。

その後、フランスに戻って「幻の馬車」(39年)、「わが父わが子」(40年)を戦争開始前に撮ってから、今度は自らアメリカに亡命して「リデイアと四人の恋人」(40年)、「運命の饗宴」(42年)、「肉体と幻想」(43年)、「逃亡者」(44年)の4本をハリウッドで撮った。

デュヴィヴィエシリーズの第3弾はこの時期の作品から「グレーとワルツ」「幻の馬車」「逃亡者」を選んだ。

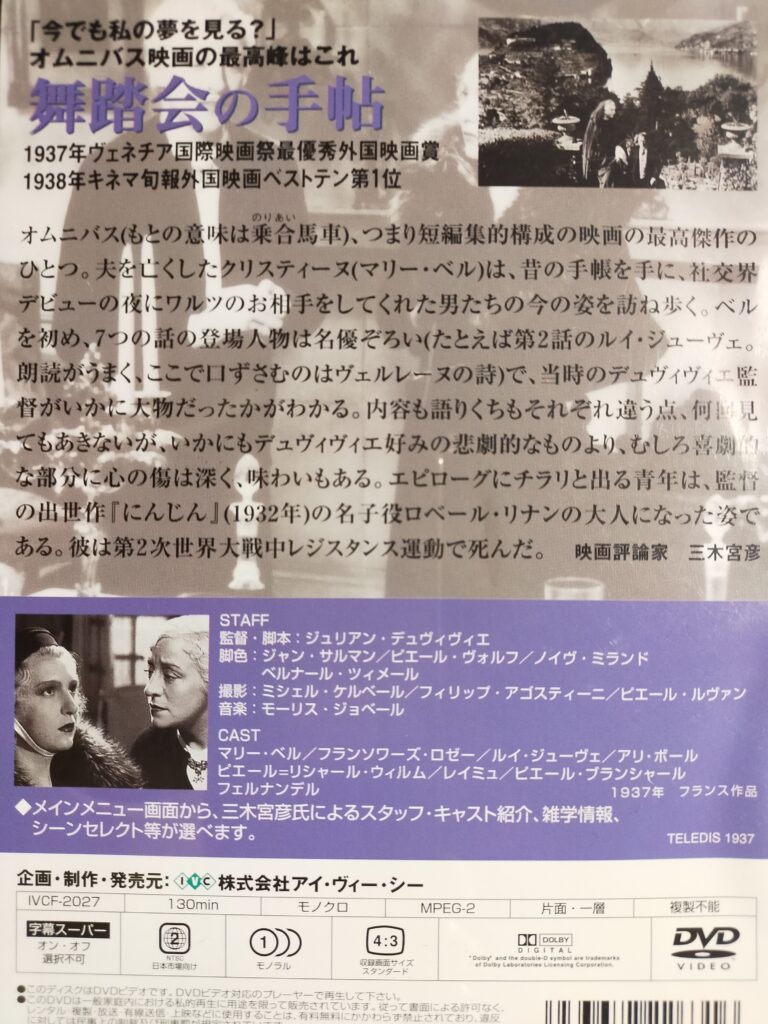

「グレート・ワルツ」 1938年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 MGM

19世紀中ごろのウイーンで作曲家としてデヴューしたヨハン・シュトラウスの半生を、妻ボルデイと歌姫カーラとの関係を中心に、「ウイーンの森の物語」「美しき青木ドナウ」などの名曲とともに描く。

MGMの招きに応じてハリウッドに渡ったデュヴィヴィエは、渡米の理由を『ハリウッドの法則にしたがい、その映画製作の能力を利用して、フランスでは行いえないテストをするため』と語ったという。

1920年代にはジャック・フェデーがハリウッドに渡り、作品を発表しており、また大戦中にはルネ・クレール、ジャン・ルノワールの両巨頭も亡命するなどしてハリウッドで撮ることになる時代だった。

「フレート・ワルツ」は、ウイーンで銀行に務めていたヨハン・シュトラウス(フェルナン・グラヴェ)が、音楽のことが頭を離れずクビになる場面から始まる。

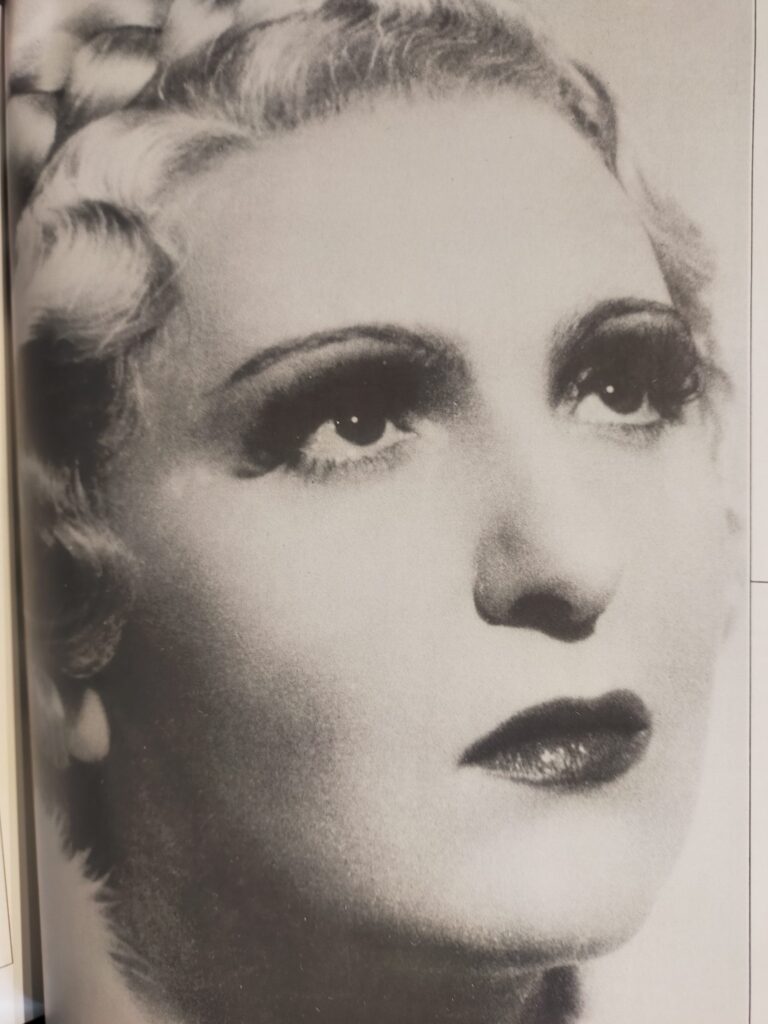

幼馴染でパン屋の娘のボルデイ(ルイーゼ・ライナー!)が親公認の許嫁。

やがてヨハンが音楽家として売り出すきっかけとなったオペラ歌手カーラ(ミリッツァ・コリウス)が現れてヨハンの心をとらえる。

妻となり献身的に夫を支えるボルデイ。

ヨハンはワルツの名曲を次々に作曲し人気を得るのだが・・・。

ボルデイ役にオーストリア出身のルイーゼ・ライナーを配役。

カーラ役で見事なソプラノを披露するミリッツア・コリウスは、ウイーンから招かれたオペラ歌手だという。

しかしこここはハリウッドのそれも総本山MGMスタジオ。

映画全体を覆う雰囲気は紛れもなくアメリカ風。

ヨハンが仲間を集めて即席のオーケストラを組織し張り切ってオーバーアクション気味に指揮を執る、その元気な姿は、グレン・ミラーが楽団で「チャタヌガチューチュー」を演奏するときと同じスイング感が味わえる。

歌姫カーラの、こぼれるような笑顔で愛嬌たっぷりに歌い歩くその姿は、ウイーンのオペラ歌手というよりは、ジンジャー・ロジャースが親しみやすい笑顔とともに歌い踊るその姿を思い出させる。

そこにはドイツ、オーストリア映画の高邁にして素朴かつ瑞々しい芸術の謳歌はなく、わかりやすく大衆的だが卑近な喜びにカスタマイズされている。

このタッチはMGMによる〈押し付け〉はもちろんあるだろうが、フランス人監督のデュヴィヴィエが〈敢えて迎合〉した面もあるのではないか、と思う。

アメリカへ来た以上、純粋なヨーロッパ映画の再現は不可能だし、といって完全なアメリカ映画を作るのもフランス人の自分(デュヴィヴィエ)にとっては無理なこと。

ここは、ヨーロッパテイストでアメリカ人受けもする映画を作るしかない。

と、プロデユーサー的センスを持つデュヴィヴィエが考えたのではないか。

まるで西部の酒場のバンドマスターのように、元気に満ちて攻撃的でさえあるヨハン・シュトラウス。

愛嬌と親しみがありすぎるオペラの歌姫。

これらはアメリカナイズされたキャラであり、デュヴィヴィエのアメリカ映画に対する妥協を見る。

一方、ひたすらヨハンに愛情を尽くし、ヨハンの心がカーラに向いても泣きながら許す妻ボルデイの悲しみはヨーロッパ人デュヴィヴィエの感性に近い。

ラストのシークエンス。

ドナウ川の船着き場で妻への愛に気づき、そこまで一緒に来た歌姫と別れ、一晩を船着き場で過ごすヨハン。

朝になって川で洗濯するために賑やかにやって来た乙女たちが川面に降り立つ。

この見事な場面は紛れもなくデュヴィヴィエのスタイル。

アメリカに迎合もせず、ヨーロッパを押し付けもしない、フランス人が撮ったアメリカ映画の名場面の一つなのではないか。

ルイーゼ・ライナーは「巨星ジーグフェルド」「大地」に次ぐMGM出演。

前作とは打って変わって若々しい娘役に徹している。

セリフがたどたどしく聞こえるのは役作りによるだけではなく、ドイツ語訛りが激しかったせいのようだ。

ヨハンの妻という忘れられないキャラを作り上げた彼女の演技力を特記したい。

「幻の馬車」 1939年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 フランス

「グレート・ワルツ」をMGMで撮ったデュヴィヴィエが本国へ帰って作った作品。

このあともう一本をフランスで撮ったデュヴィヴィエはアメリカに亡命することになる。

本作の原作は女性初のノーベル文学賞を受賞したスエーデンの作家ラゲルレフの幻想小説「死者の御者」。

1921年には同国のヴィクトル・シェーストレムが「霊魂の不滅」と題して映画化している。

本作は舞台をフランスのブルゴーニュ地方に移してのリメイクである。

除夜の鐘が鳴る時に死んだ者はその後一年間、死者の馬車の御者となるという伝説をモチーフに、迷える浮浪者と救世軍での貧者救済に己をささげる女性とのかかわりをとおして、霊魂の不滅とその救済を描く。

デユヴィヴィエ映画の系統にあっては〈宗教もの〉と〈幻想もの〉両方の要素を持つ。

雪が舞う街角に群れる浮浪者たち。

救世軍の女性士官が湯気の立つスープを給食する。

悪態をつきながら空腹に耐えかねて施しを受ける浮浪者。

自らの活動に崇高な喜びを感じながら活動する女性達。

「ああ無情」のパリか、産業革命まえのロンドンの貧民街を描写するかのように、ブルゴーニュの救いのない貧困を容赦なく再現するデュヴィヴィエのカメラ。

そこには「望郷」のエキゾチシズムも、「舞踏会の手帖」のロマンチシズムも、「旅路の果て」の高踏的ペシミズムさえも、そのかけらもない。

一方で映画は、死期を迎える者にだけ聞こえる幻の馬車の音、それにおびえる老人、幻の馬車と御者が死者の魂を幽体離脱よろしく肉体から救い出す様子を、二重写しの撮影で描写する。

リアルから幻想への映画的飛躍である。

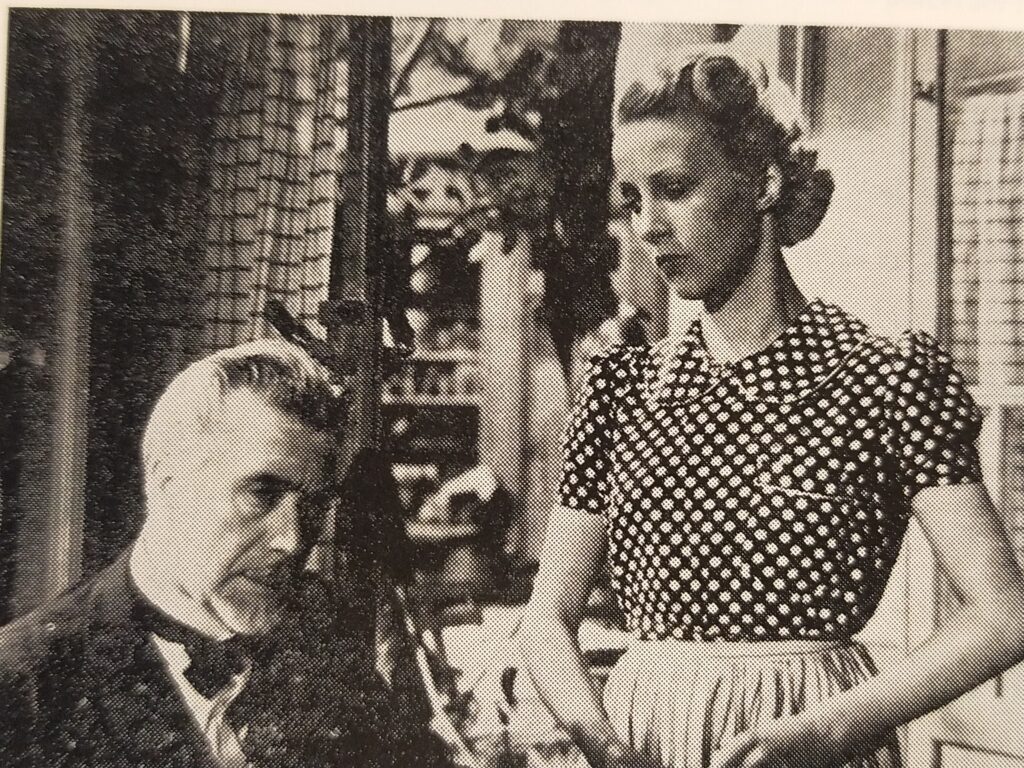

悪に染まった浮浪者たちが幻の馬車に恐れおののくのに対し、救世軍で貧者救済に己をささげる女性士官エデイット(ミシュリーヌ・フランセ)は神を信じるがゆえに、リアルと幻想の垣根を容易に超え得る。

救世軍に敵意さえ覚え、妻子を顧みない元職人ダヴィッド(ピエール・フレネー)はエデイットから寄せられる愛にも背を向けひたすら無頼を貫く。

大みそかには必ず救世軍を再訪するとダヴィッドに約束させたエデイットは、彼の来訪を待ちながら結核で死んでゆく。

ダヴィッドもまた自らの悪行の報いで幻の馬車の迎えを受ける。

御者は元職人のダヴィッドを悪の道に導いたジョルジュ(ルイ・ジューヴェ)だ。

霊体となったでダヴィッドは、ジョルジュに案内されて死にゆくエデイットを見、また一家心中しようとする妻子を見て改心する。

ジョルジュはダヴィッドの霊魂を体に戻して妻子のもとへ向かわせる。

その様子を眺めてほほ笑むエデイットの霊魂。

リアルな現実を背景にしたゴシックロマン風の出だし。

悪の道に入ってはいるが実はきれいな魂の持ち主と、それを救わんとする聖女のキリスト教寓話的な物語。

魂の救いのチャンスは幻の馬車とその御者によって行われるという神秘。

それぞれの物語がデュヴィヴィエ熟練のタッチによって語られる。

根底には宗教的で人間性への信頼に基づくデュヴィヴィエの精神がある。

浮浪者を演じるピエール・フレネー、ルイ・ジューヴェは憎たらしく、おどろおどろしい悪に染まった人間像を再現。

救世軍の士官服に身を包んだミシュリーヌ・フランセの総てを許し慈しむかのような表情も素晴らしい。

浮浪者の破れた服を繕ったり、酒場で酔っ払いに顔に酒をかけられたりの汚れ役に挑んでいた。

「逃亡者」 1944年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 ユニバーサル

大戦中アメリカに亡命したデュヴィヴィエはハリウッドで4本の映画を撮っている。

「逃亡者」はハリウッドで最後の作品。

この作品のためにジャン・ギャバンをフランスから呼び寄せた。

アフリカを舞台に祖国のために戦う無名のフランス人たちの物語。

祖国への愛、何者でもないただの人間の行為そのものへの尊敬、許しの心、などをテーマにしている。

大戦中ならではの愛国心に訴える映画である点は、例えば「カサブランカ」と同じ趣旨ではあるが、前科のある人間でもその後の行いによって評価されるべきだ、といういわば人間主義的なところ、またキリスト教的な許す心を強調しているところなどがデュヴィヴィエの味付けで、明快に正義と不正義を描き分けるハリウッド流との違いがここにある。

1940年、ドイツ軍侵攻中のフランスで死刑執行寸前に爆撃で壊れた刑務所から逃亡した男(ジャン・ギャバン)が、逃亡中に偶然乗り合わせたトラックが攻撃に遭って死亡した軍曹から身分証と軍服を奪い別人に成りすます。

アフリカ行きの船に紛れ込み、フランス領赤道アフリカで前金につられて自由フランス軍に入隊した男。

ジャングルに送られ飛行場建設の任務に就く。

仲間たちとの友情と祖国愛に目覚め、上官と戦友たちの信頼を得た男は昇進し、勲章を得るまでになる。

そこに死んだ軍曹の婚約者や軍曹を良く知る戦友が現れる。

男は婚約者に対し、自分は偽物だと告白するが、同時に名前を得たことで、アフリカで初めて人に相手にされ役に立つことができた、と答える。

軍法会議では上官が弁護を務め、二等兵への降格と勲章はく奪だけの罰となる。

最後まで本名を白状しなかった男は最前線で死んでゆく。

名前が記していない墓前にアフリカで苦楽を共にした戦友がぬかずく。

主人公は匿名のフランス人男性、無信心で無頼そのものだったが人と信頼関係で結ばれることを知り、愛国心にも目覚める。

恋人はフランスという国そのもの。

舞台は過酷そのもののブラックアフリカ。

前科者がエキゾチックな北アフリカに逃亡し、女の尻を追いかける、といったセンチメンタリズム(「望郷」のこと)はここにはなく、ぎりぎりで切羽詰まった状況に時代性が強く反映されている。

逃亡したばかりのころは、男がカフェでペタン首相の降伏宣言を聞いても無関心だったのが、アフリカで戦友たちと苦労する中で、フランス臨時政府のロンドン放送からの国家を聞いて陶然となり、また叙勲に際しては儀礼を尽くすようになる。

名前を聞きつけてアフリカまで追いかけてくる死んだ軍曹の婚約者は、謝罪もせず、かえってアフリカで自分に目覚めたという男の告白を聞き、最初は怒るがやがて告発をあきらめる。

男を許すというより、婚約者の死を受け入れ、男と婚約者の死は別物だという事実を許容するのだ。

この作品、デヴィヴィエ作品鑑賞の手引「ジュリアン・デユヴィヴィエをしのぶ」(1968年 フィルムライブラリー助成協議会編)によると、『デュヴィヴィエ作品としてはひどく精彩を欠いた』とある。

フランス人全男性を代表して大戦下における愛国心と連合国への忠節を表すべきジャン・ギャバンが、例のもっさりした風采で気勢が上がらないきらいはあったが、デュヴィヴィエ作品として精彩を欠いたとは思えない。

むしろ舞台設定は純化し、デュヴィヴィエの精神として欠かせない部分はきっちり描かれている、シンプルだがテーマ性の強い作品なのではないか。