「アフリカの女王」という作品が好きだ。

中学生の時にだったかテレビの名画劇場で見て、20代になって映画館で再見した。

何ともいえぬ力の抜け具合。

まるで仏教説話のような映画だと思った。

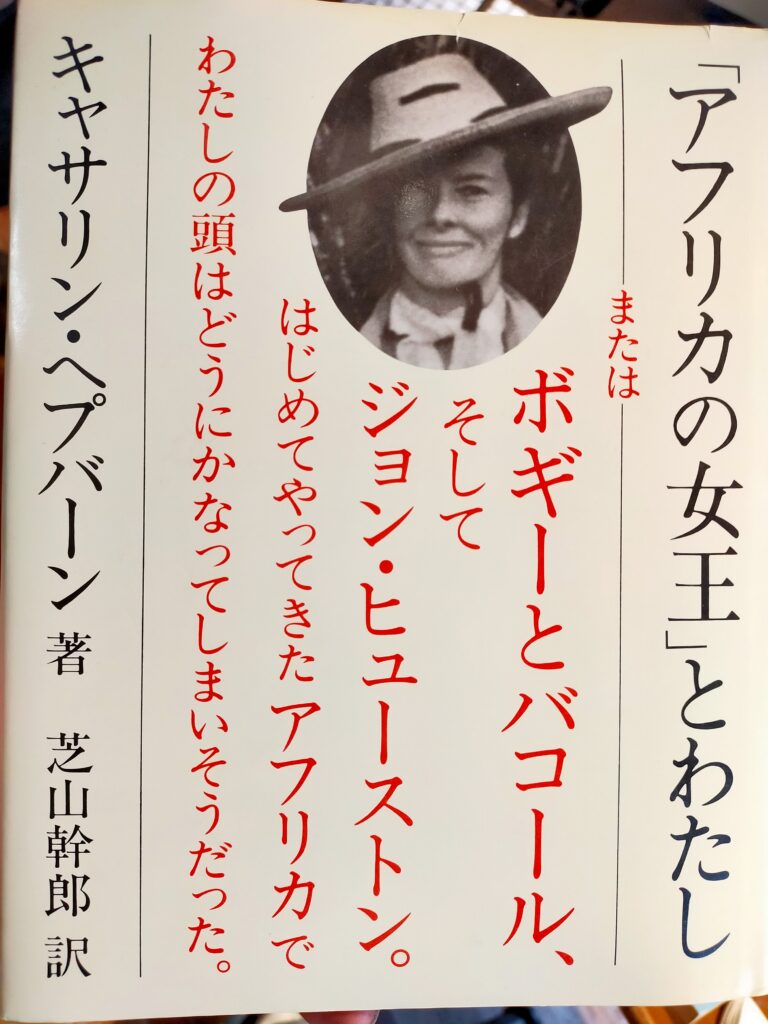

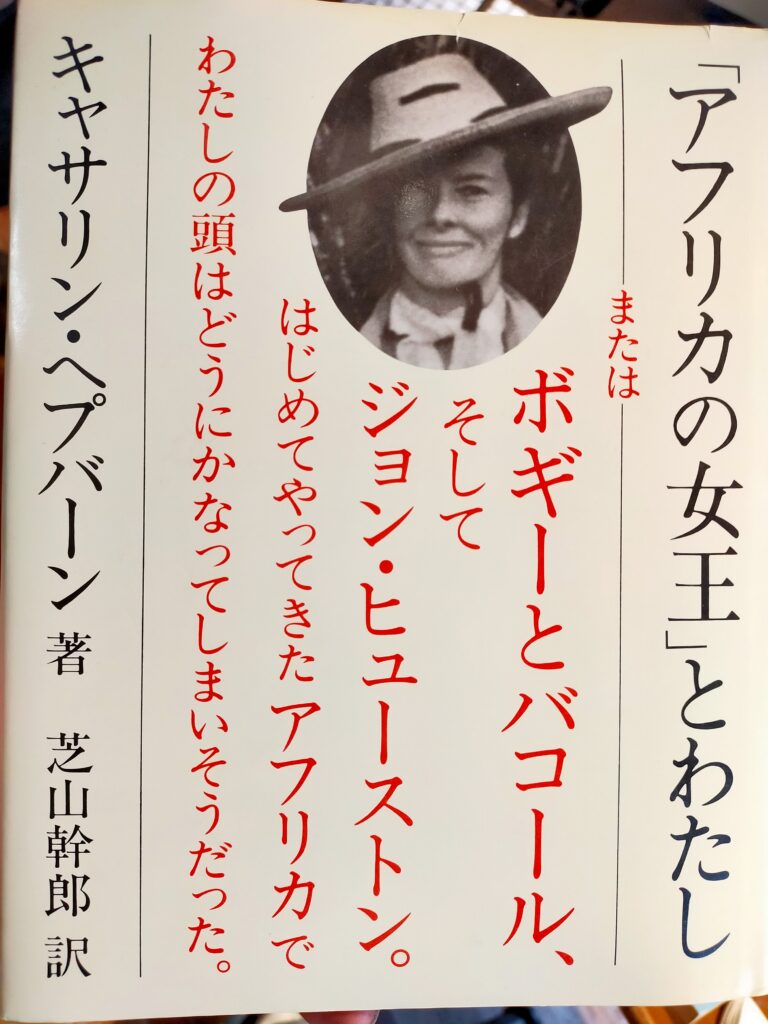

「アフリカの女王と私」というキャサリン・ヘプバーンの著作がある。

彼女(「ケイティ」とヘプバーンが自称している)らしく、口語体で思ったことをのびのびと書いた本で、読みだしたらやめられない。

彼女の自伝「Me」を思い出す。

まずはこのメイキング本を読んだ。

そのあとに映画を見た。

「アフリカの女王と私」 キャサリン・ヘプバーン著 1990年 文芸春秋社刊

「お金のためだけに(映画の)仕事をしたことは一度もない。」(同著P141)とケイティは言う。

「仕事をするときは、その映画の発想なりキャラクターなりに愛情を覚えるからだ。」(同)とも。

「事実や映像やなまなましい感覚が、ひとつながりの記憶となってこちらへ押し寄せてくる。私の場合「アフリカの女王」がそうだった。」(同P10)。

ケイティは撮影後三十数年をして、この本を執筆する。

「アフリカの女王と私」表紙

「アフリカの女王と私」表紙

電話が鳴る。

映画プロデューサーのサム・スピーゲルからだ。

面識はない。

「アフリカの女王」という原作ものの映画化の話。

監督のジョン・ヒューストン。

面識はない。

主演予定はハンフリー・ボガート。

会ったことはない。

でもケイティはスピーゲルに会ったときには出演を決めている。

あまつさえ、アフリカロケを提案する。

逡巡するスピーゲルに追い打ちをかける、「忘れないでくださいね、きっとアフリカですから」(同P15)と。

ケイテイことキャサリン・ヘプバーン。「アフリカの女王」撮影時41歳

ケイテイことキャサリン・ヘプバーン。「アフリカの女王」撮影時41歳

脚本が届く。

ケイティに言わせればピンとこない。

ジョン・ヒューストンはなかなか姿を現さない。

会ってもとらえどころがなくケイテイをイライラさせる。

「一つだけ答えてほしい。ヒューストンはなぜ約束の時間を守れないのか。私は彼よりも百万倍も忙しい。」(同P17)のにと。

アフリカに着く。

コンゴのレオポルドヴィル。

次に飛行機でスタンリーヴィル。

撮影用キャンプの村までは、汽車で8時間、さらに車で40マイル。

ボギーはローレン・バコールとともに夫婦でロケに参加。

ロケ地でのボギー夫妻。ローレン・バコールが若い

ロケ地でのボギー夫妻。ローレン・バコールが若い

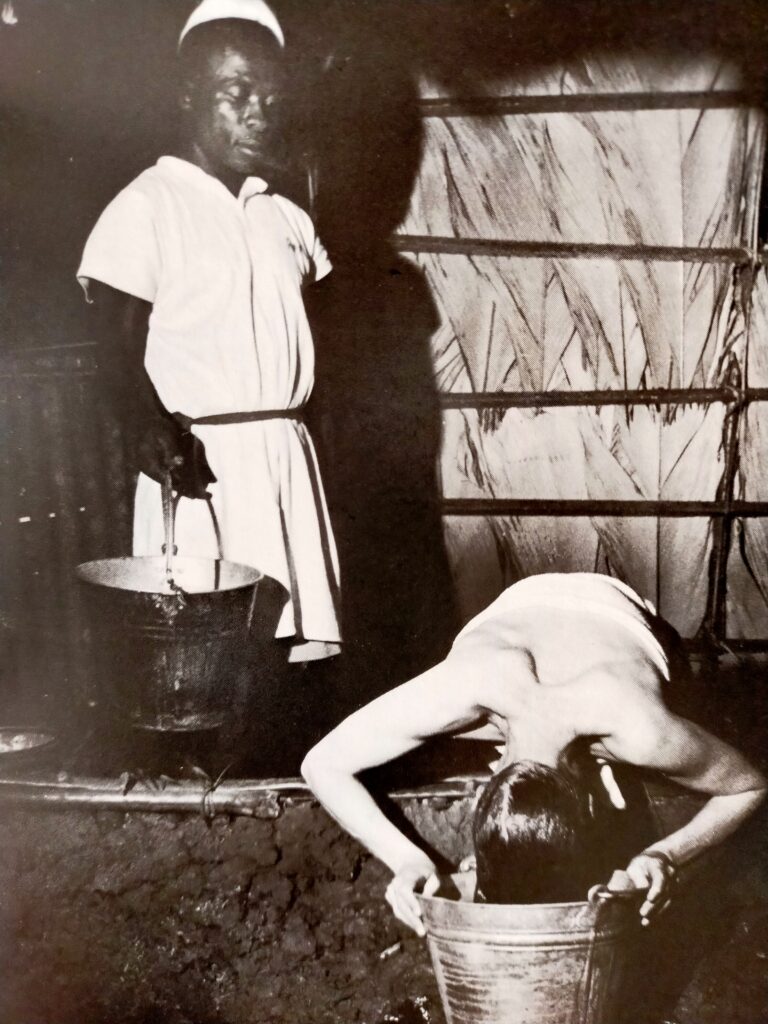

キャンプでは、ボギー夫妻ともども個室のキャビンを与えられ、専属のボーイが付く。

部屋を花で飾り、シャワーやトイレの不自由に耐える(トイレはおまるで行い、シャワーの際に廃棄する)。

アフリカ暮らしはまんざらでもないらしい。

キャンプの「自室」でくつろぐケイテイ

キャンプの「自室」でくつろぐケイテイ

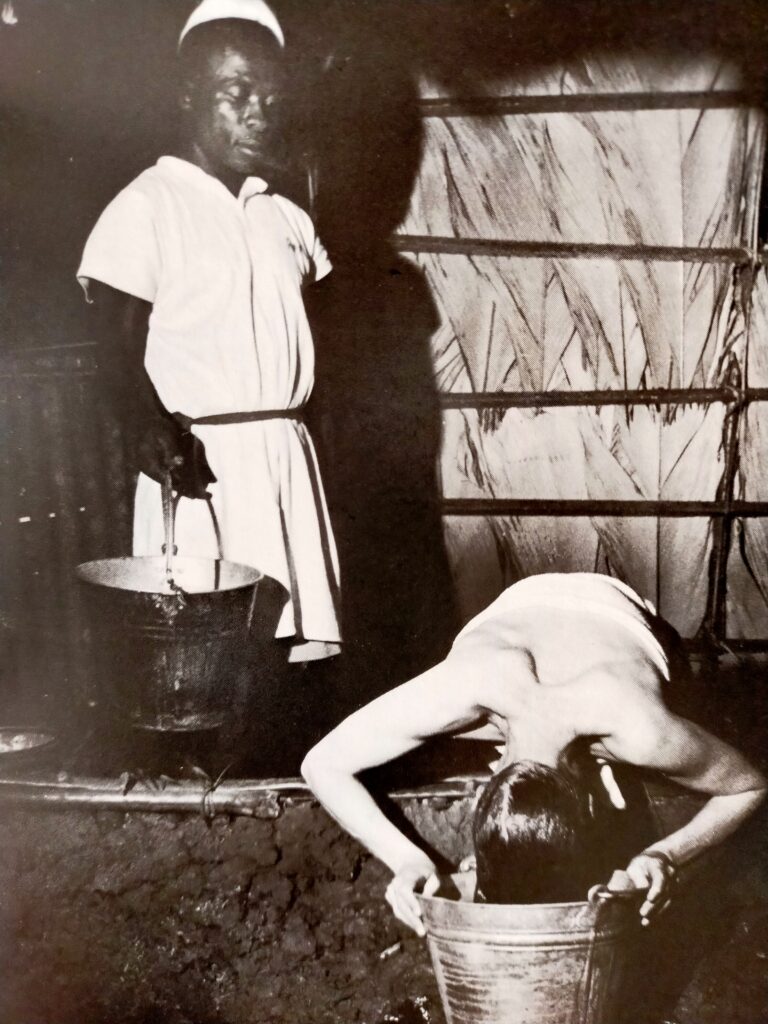

「ここの水は、そう、まるではちみつだ。泥から蒸発してきたはちみつ」。(P35)と現地の軟水に感激するケイテイ。

軟水だと肌や髪が滑らかに保てるらしい。

アフリカ滞在を楽しんでいる。

否、文化生活とは対極にある生活から学び、よいところを見つけ出している。

さすが、ハリウッドではパーテイには参加しない主義、というケイテイ!

お気に入りの専属ボーイのアシストで髪を洗うケイテイ

お気に入りの専属ボーイのアシストで髪を洗うケイテイ

ボギーとヒューストンへの評価は厳しい。

「私はこのアフリカでボギーとヒューストンという『男性意識過剰の』二人の男に挟まれている。」(同P65)と。ボギーの飲酒、ヒューストンの狩り(ちょっとでも暇ができると狩りに行きたがる)についても忌憚ない意見を述べることを躊躇しない。

自立した女性・ケイティ。

監督のジョン・ヒューストンは当初、ケイテイをあきれさせた

監督のジョン・ヒューストンは当初、ケイテイをあきれさせた

兄とともにアフリカに宣教に来て10年。

第一次大戦がはじまり、兄は死ぬ。

兄を間接的に殺したドイツ軍の戦艦をやっつけに、滝や葦原を物ともせず、ポンポン船アフリカの女王号で、船長のチャーリー(ボギー)とともに突き進むオールドミスのロージー(ケイテイ)が映画の主人公。

水に入る部分以外のほとんどのシーンをアフリカロケで撮影した1950当時では前代未聞の映画。

その空前節後のメイキングが「アフリカの女王と私」。

信心深く、不器量なオールドミスのロージー。

そのキャラクターにユーモアの色を付けたヒューストン。

深刻な場面で「スマイル」を指示されたケイテイ。

「こんなにすごい演出の仕方は初めてだった。」「ヒューストンは常識がなく、無責任で、乱暴だ。しかし彼には本当に才能がある」(同P96)と絶賛。

評価を180度転換する。

批判しつつもヒューストンの狩りに同行したケイテイ!

批判しつつもヒューストンの狩りに同行したケイテイ!

前後するがボギーについての評価も。

ロケの合間に川向の漁村見物に出かけようと、ボギー夫妻ともどもモーターボートをチャーターしたが、エンジン始動と同時に爆発が起きた。

ボギーは川に飛び込んで水をかけ、隣のボートの消化器と毛布で火を消し止めた。

「ボギーはトラブルに出くわしても、それをちゃんと処理できる人なのだ。」(同P42)とその真価を評価している。

ボギーは「トラブルを処理できる男」だった

ボギーは「トラブルを処理できる男」だった

「アフリカの最後の数日(中略)私はこの土地の美しさと力強さに心を動かされていた。とにかくけた外れの体験だった。(中略)もう一度ここへ戻ってこれるだろうか。戻りたい、本当に戻りたい。」(同P133)。

ヒューストンに出会い、ボギーに出会い、得難い体験の数々を残し、ケイテイはアフリカロケを終えた。

撮影風景。50年当時の大掛かりな撮影クルーの様子がうかがえる

撮影風景。50年当時の大掛かりな撮影クルーの様子がうかがえる

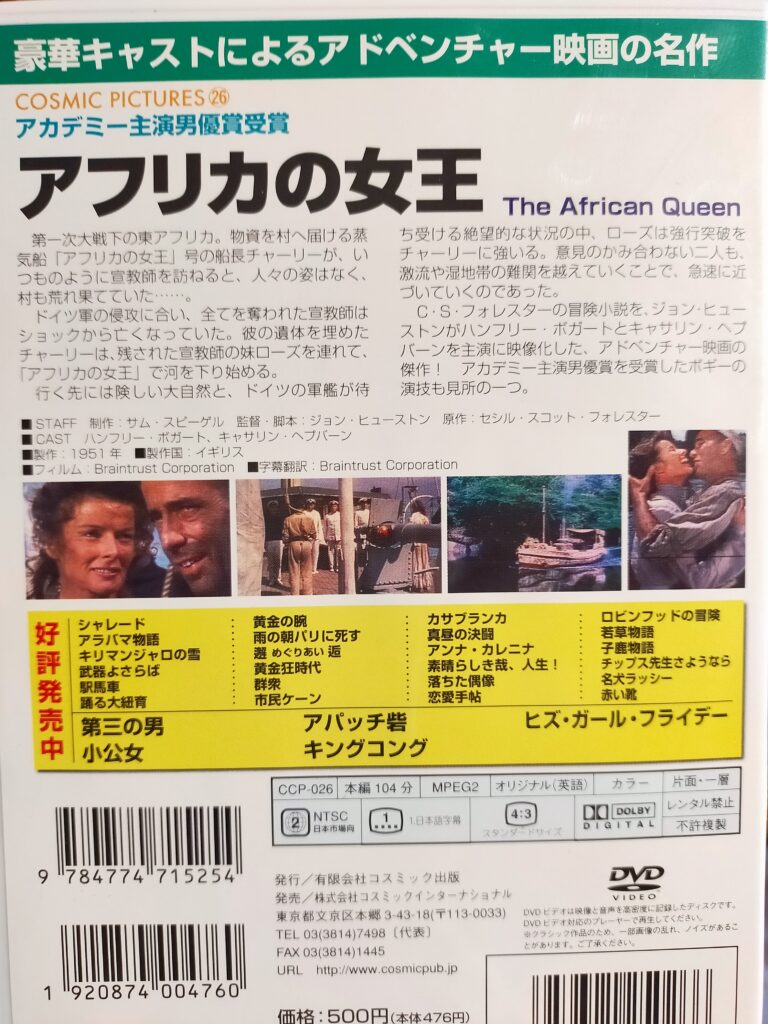

「アフリカの女王」 1951年 ジョン・ヒューストン監督 ユナイト

1914年の独領東アフリカ。

イギリスから派遣されて10年の宣教師兄弟が教会に讃美歌が流れる。

オルガンを弾いて声高らかなやせぎすの中年女性(キャサリン・ヘプバーン)。

黒人のリズムと全く調和が取れていない。

一方、ボイラーを真ん中に積んだだけでキャビンもないポンポン船で川を行き来し、郵便や物資を運ぶカナダ人のチャーリー(ハンフリー・ボガート)。

すっかりアフリカずれした様子は、貧乏旅行者が気に入ったアジア・アフリカの安宿で「沈没」した様さえ思わせる。

さすが、ケイテイとボギーの両スター。

つかみはOKだ。

画面から醸し出される茫洋とした、雄大な、神の支配するかのような明るさとゆったり感。

これはジョン・ヒューストン監督のなせる業か?

いや、暇さえあれば狩りにうつつを抜かしていたというヒューストンの功績について結論付けるのはまだ早かろう。

アフリカの女王号の二人を狙うテクニカラー仕様のカメラ

アフリカの女王号の二人を狙うテクニカラー仕様のカメラ

それにしてもキャサリン・ヘプバーン扮するロージーの何とチャーミングなことか。

宣教師の兄に同行してアフリカで10年。

こちこちのクリスチャンでやせぎすのオールドミス。

ユーモアのかけらもないキャラクター。

兄が死に、様子を見に訪れたチャーリーとともに野辺の送りを済ませると、ドイツ軍の来襲から逃れるため(と、内心ではドイツ軍に復讐するため)、アフリカの女王号で出発する。

メイキング本の裏表紙より、アフリカの女王号に乗り込むシーンのケイテイ

メイキング本の裏表紙より、アフリカの女王号に乗り込むシーンのケイテイ

せちがらさと世俗からはかけ離れ、頑固一徹、宗教者として誇り高く自律的なロージー。

擦れておらず、一本ずれた天然なところがかわいらしい。

突拍子もない発想は一見非常識だが、チャーリーの協力よろしく、窮地に陥ったアフリカの女王号を何度も救う。

滝を下る、魚雷?をつくる、折れたスクリューをジャングルで炭をおこし冶金で修理する。

チャーリーにとっては常識外の発想。

あっけにとられながらも持ち前の生活力で、ロージーの「発想」を「形」にするチャーリー。

二人に襲い掛かる困難の数々

二人に襲い掛かる困難の数々

兄の死と教会からの離脱という絶望的な状況に毅然とした姿勢を崩さず、助けてくれるチャーリーの飲んだくれに対してはジンの瓶全部を川に投棄し、酔ったついでの「やせぎすのオールドミス」というチャーリーの暴言には、翌日チャーリーが全面的に謝るまで無言を通す。

こういった融通の利かない女性像の演技はヘプバーンの独壇場。

頬のこけ尖っているが上品な顔つきが冴えに冴える。

共同作業の中、二人が意気投合する。

堅物オールドミスと沈没組中年外人のカップリング。

もちろんロージーにとっては初めてのパートナー。

これぞベストカップル!

奥さんのロージーが溌溂としていてリーダーシップをとり、旦那のチャーリーがしっかりとフォローできるのが好ましい。

困難を一つひとつ解決してゆく二人

困難を一つひとつ解決してゆく二人

ヘプバーン(ケイティ)のメイキング本では「大騒ぎ」の内幕だった。

大作映画としてスマートに編集された完成映画を見ると「混乱」の跡形もない。

アフリカロケが醸し出す泰然としたムード。

ヘプバーンの「絶望感の中にスマイルを通す」演技はヒューストン演出のナイスプレー。

キーマンであるロージーのキャラ付けが映画に果てしない広がりと深みを生んだ。

汚れ役で、頼りがいのあるボギーの演技もよかった。

なお、ケイテイのメイキング本には一言もなかったがこの映画、製作のスピーゲル(クレジットでは変名のサム・イーグルとなっている)、監督のヒューストン、主演のボギーに同行のベテイ(ローレン・バコール)、そしてケイテイと、全員が40年代末期のハリウッド赤狩りの間接的な犠牲者であり、少なくとも苦い思いをしたという意味で共通点を持つ「仲間」ではないか。

製作者;サム・スピーゲル(右)。左は撮影監督のジャック・カーデイフ

製作者;サム・スピーゲル(右)。左は撮影監督のジャック・カーデイフ

彼らのいわば「同志愛」が、困難な製作をやり通し、人類愛に満ちたともいえるこの作品を誕生せしめたのかもしれない。

おまけ 「旅情」 1955年 デヴィッド・リーン監督 イギリス

ヘプバーンのオールドミスキャラつながりで「旅情」を見た。

今回のケイテイの役柄は、アフリカの宣教師というぶっ飛んだものから、大幅に一般化し、アメリカ地方都市の秘書の役。

38歳の独身、仕事は有能だが男の影無し。

長期休暇を取っての欧州でのバカンス。

最後にベニスにやってきた女性一人旅という設定。.

女性の一人旅。

普通は男(特にイタリア男!)がほおっておかない。

ゆく先々でアヴァンチュールを繰り返し・・・というところ。

だが我がケイテイにはまったく男っ気なし。

ベニスのペンションでも食事の誘うのはもっぱらケイテイの方から、しかもデートに忙しい同宿者はケイテイの誘いを断ってばかり。

イタリアは、ベニスは恋の街なのだといわんばかりに。

ペンションの女主人がイザ・ミランダ。

イタリア生まれのフランス女優で「輪舞」(1950年 マックス・オフュールス監督)で貫禄たっぷりな美貌を見せてくれた。

女主人はケイテイとさっそく意気投合するが彼女も恋の女。

「積極的に行かなきゃ」などと、会った早々のケイテイにアドバイス。

「イタリア男は面白いわよ」とも。

そこへ現れたイタリア男。

てかてか、ぎらぎらのロッサノ・ブラッツイ。

ベニスへの列車でケイテイと同じコンパートメントだったのがなれそめ。

サンマルコ広場のカフェで再会するが、防御の硬いケイテイは見て見ぬふり。

ベネチアガラスを飾る骨董屋で再再会。

ケイテイ対ロッサノ・ブラツイ

ケイテイ対ロッサノ・ブラツイ

自立しテキパキしている職業婦人のケイテイは、ムービーカメラを片手に一人でどこでも出かける。

裸足の浮浪児マルコが案内役だ。

ピュ-リタリニズムというのかアメリカの田舎の価値観なのか、男に対してはとにかく硬いケイテイ。

折に触れ口説くブロッツイ。

既婚者で成人しそうな息子がいるのがばれて、せっかく近づくことのできたケイテイの怒りを買ってもあきらめないで言い訳にこれ務める。

本当は寂しがり屋、旅先で若い男に言い寄られるのが夢だがこれが現実、と核心を追いて口説きまくるイタリア中年男に、さすがのケイテイもギブアップ。

夢のようなベニスの夜。

オーケストラが奏で、空には花火が轟いておりました。

イギリス人監督のデヴィッド・リーンは撮影時40代中盤のヘプバーンの、首のしわとそばかすを隠すことを第一に考えたらしい。

なるほどハイネックの衣装と濃い目のメイク。

テクニカラーに映える衣装。

ただし隠し切れないのがキャサリン・ヘプバーンの役者としての実力、そして貫禄。

毅然とした姿勢を崩さず、自立し、一人で行動する役を敢然とこなす。

運河に落ちるシーンもスタンドなし。

「アフリカの女王」に次いでの水ずくしだ(ちなみに「アフリカの女王」でボギーとケイテイが水に漬かるシーンはすべてロンドンのスタジオ撮影とのこと)。

若いころの「赤ちゃん教育」でも「フィラデルフィア物語」でも、水に浸かったりプールに飛び込むシーンはお手の物だったのがケイテイ。

さすがの女優魂である。

この作品でもケイテイことヘプバーン一人の場面の芸達者ぶりをたっぷり楽しむことができる。

イタリア男の手を借りて、旅の情けを知ったケイテイ。

理想ではないものの、自分相応の夢を見ることができた。

現実とは交わらないものの、確かな夢の名残を残してベニスからアメリカのホームへ帰ってゆくのだった。

ヘプバーンは中年になっても、若いころ(「勝利の朝」「赤ちゃん教育」「フィラデルフィア物語」のころ)同様に冒険が似合っていた!

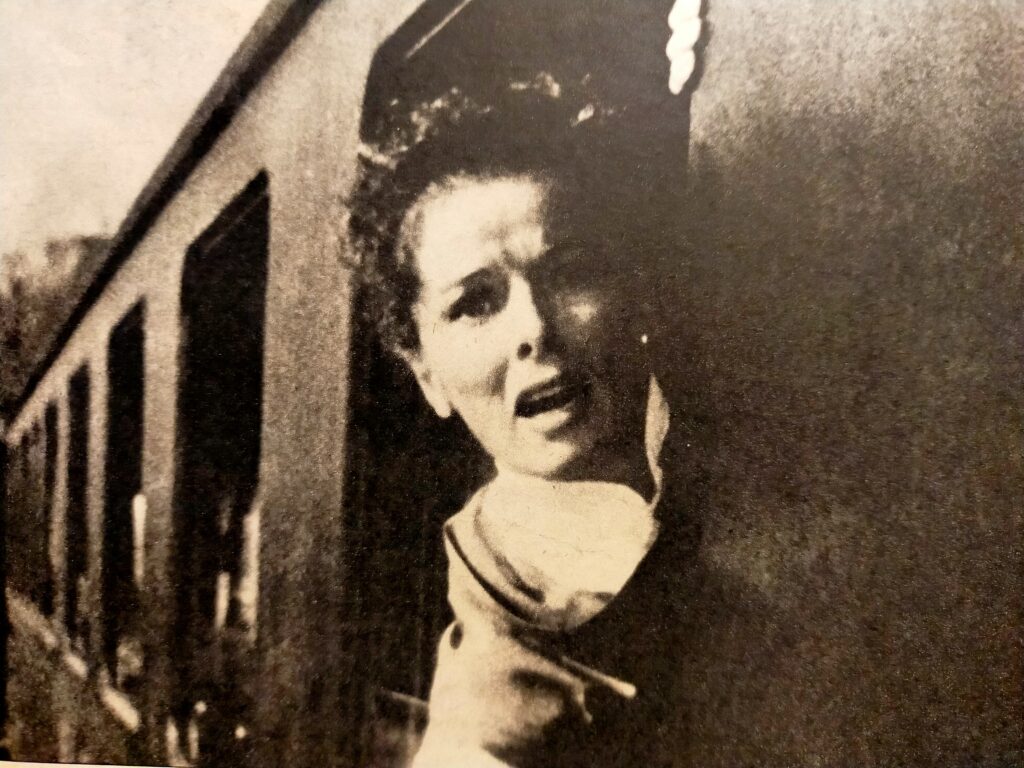

列車でベニスを去る時のケイテイ

列車でベニスを去る時のケイテイ