児玉数夫著 講談社文庫 「MGMアメリカ映画黄金時代」

著者の児玉数夫は戦後直後にセントラル映画という外国映画輸入会社に入り、以降数々の映画を輸入会社の立場から見てきた人。

映画に関する多数の著作があるが、いわゆる映画評論家的な価値観から作品を論するのではなく、今では忘れられた輸入映画の数々を、当時のポスターや宣伝文句とともに紹介できる稀有な映画人だった。

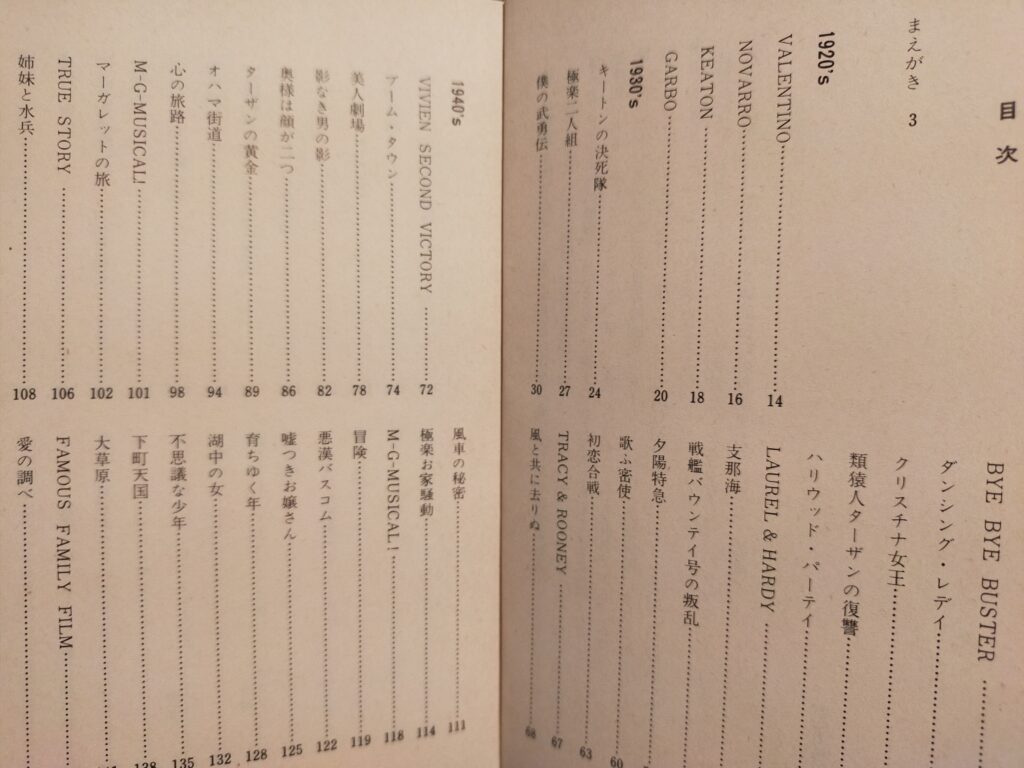

1968年文庫書き下ろしの本作は、世界一の映画会社であるMGMの1920年代から60年代までの作品を選択して紹介したもの。

著者がリアルタイムで接してきた、MGMの作品、シリーズが網羅されている。

グレタ・ガルボ、クラーク・ゲーブルを売り出したMGM。

キートンや極楽コンビによる喜劇、ターザンシリーズ、海洋冒険もの、おしどり夫婦探偵の「影なき男」シリーズ、子役による「ラッシー」もの、女性もの、ミュージカルなど、その作品ジャンルは多岐にわたる。

MGM映画のカラーは、「非常に広い範囲の観客を目標におく、世界のあらゆる人々に理解と共感をもって受け入れられる映画であることを念願」に(本著作まえがきより)したものだった。

日本の映画会社であれば東宝のカラーに近いのかもしれない。

美男美女のスターを配し、社会の多数派を意識した家族向けのテーマを、製作費を潤沢にかけて、明るい画面の映画に作り上げた。

今回はMGM黄金時代の作品から、女性が主人公の3本を選んで見た。

「風と共に去りぬ」 1939年 ビクター・フレミング監督 MGM

ハリウッドのラストタイクーンの一人、デビッド・セルズニックによる製作。

原作はマーガレット・ミッチェルによるベストセラー。

南部人のミッチェルは、南北戦争を経験したその祖母のエピソードを交え、ヒロイン・スカーレットの半生を描いた。

セルズニックは映画化に当たりスカーレット役の女優を探し、イギリス人の無名女優ビビアン・リーに決まったのは撮影が開始された後だった。

3時間を超える作品の前半は南北戦争開始前から始まる。

タラと呼ばれるジョージア州のスカーレットが育った農場一帯が舞台だ。

奴隷制度が維持され、スカーレットの父ら農場主は貴族のような生活を送っていた。

南部人にとって北部は「ヤンキー」と呼び、敵対し軽蔑する対象だった。

原作では登場人物の南部男性はKKK団に所属していた。

映画では農場主の妻(スカーレットの尊敬する母)が、素行不良の管理人に対し「あなたの子を私が取り上げた。幸いに死産だった」と告げる場面がある。

はっきり描かれないが、白人が黒人奴隷に手を付ける慣例があったことの暗示ではないかと思われる。

妻は農場主の夫に対し、管理人を翌朝一番で解雇するよう強く意見していたが。

良くも悪くも南北戦争前の南部の風景だ。

南北戦争前のタラの自然。

夕日に染まる広大な農園、月明かりに浮かぶ広大な屋敷に集まる馬車。

ロケに大掛かりなライテイングを施した撮影だったであろう、忘れがたい場面が続く。

南部人にとって古き良き時代を描きつつも、単なる郷愁や北軍に対する大義とプライドは滅びゆくものとして描かれる。

戦争が始まると、戦費協力のバザーでは宝石の供出が求められる。

夫人は野戦病院に駆り出される。

広場を埋め尽くす戦傷者の群れ、アトランタ陥落を前に燃え落ちる弾薬倉庫。

主人公のスカーレットは農園のわがまま娘で、言いたいことやりたいことを我慢しない。

何をやりだすか予測がつかない。

ハリウッド映画が描いてきた主人公像、常識的で貞淑で分別があり控えめ、とは正反対。

母親代わりの黒人メイドに反発し、寄ってくる男を振り回し、自分の好きな男を例え婚約者がいても追い回し、いやなことからは逃げたがる。

見ているこちらもその行動にはらはらし、振り回される。

抜擢されたビビアン・リーが、まさに適役。

スカーレットを男にしたようなのがレット・バトラー。

素行不良の退役軍人で、戦乱の南部をさ迷いながらスカーレットにモーションをかけ続ける。

ピンチで役に立つし、最後の最後で南軍の大義に準ずるヒロイズムを持つこの人物はクラーク・ゲーブルのイメージ通り。

スカーレットとは対極の性格で、一見ひ弱そうだがいざとなると一番責任感が強い女性にオリビア・デ・ハビラント。

最後まで不肖のスカーレットを助け、レットにも絶賛される稀有な女性。

スカーレットが思いっきり奔放で未熟だから、対極のキャラとして描かれたのだろうが、主人公たちの、性格的にも時代背景的にもブレブレで流動的なこの映画に1本の精神的支柱となる存在だった。

スカーレットの、女性にしては激しく、自律的な性格(喪服のままダンスに興じるシーンは当時の常識に反逆?)だったり、タラの屋敷に押し入った北軍の脱走兵が強盗そのものの描写だったり、冒頭の管理人が奴隷?に子を産ませた場面を含め、30年代の映画としてはアメリカのタブーに触れ、また多数派の常識に逆らうかのような場面が盛り込まれていたのが興味を引いた。

この作品が古びない一つの要因なのかもしれない。

本作のフィルムは、三原色それぞれのネガで保存されるが、それらのネガは大戦中万が一の場合に備えハリウッドから東部に移されたという。

占領下のシンガポールで本作を見た小津安二郎が大いに感心したとも伝えられる。

監督が、ジョージ・キューカーからフレミングに交代し、サム・ウッドが第二班の演出にあたるなど長期にわたる撮影を指揮したセルズニックの功績は特筆される。

「哀愁」 1940年 マービン・ルロイ監督 MGM

「風と共に去りぬ」でアカデミー主演女優賞を獲得したビビアン・リーを主演に持ってきた作品。

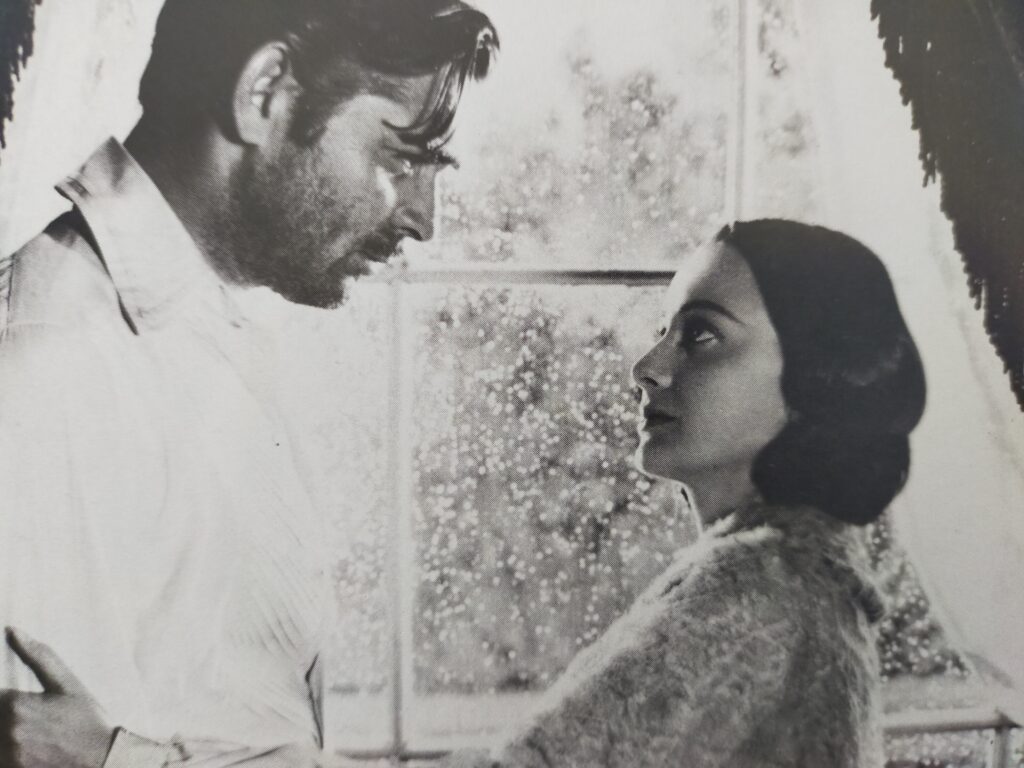

第一次大戦下のロンドンを舞台に、バレエダンサーと将校の悲恋を描く。

ビビアンの相手役はMGMの二枚目スター、ロバート・テーラー。

ビビアンに一目ぼれして追いかけるが、突然の出征で心ならずも別れ、その後偶然に再開し、改めて婚約するが、別れた間に戦争中の困窮に苦しんでいたビビアンが自責の念に耐え切れず・・・・。

薄幸の美人ダンサーと、地方の農園主の御曹司の悲恋。

少女小説のように実感のないストーリー。

主人公らを取り巻く人々も、悪意の片鱗すらなく彼らを支え応援する。

悪いのは戦争という時代背景。

映画は物語を斜に構えず正面から捕らえ、オーソドックスに悲恋を語る。

空襲の描写もおとなしい。

貧困に苦しむビビアンと親友の部屋も暗さや悲惨さはおとなしめに表され、娼婦に身をやつした彼女らの姿に独特の凄味は少ない。

中年になった男の在りし日の悲恋の追憶の映画として観れば、一抹の共感もできる。

身をやつしたビビアンに、暗さや荒みを演出すれば凄味が出たとも思う。

彼女の女優としての資質からはその凄味を十分表現できた。

が、そういう作品ではなかった。

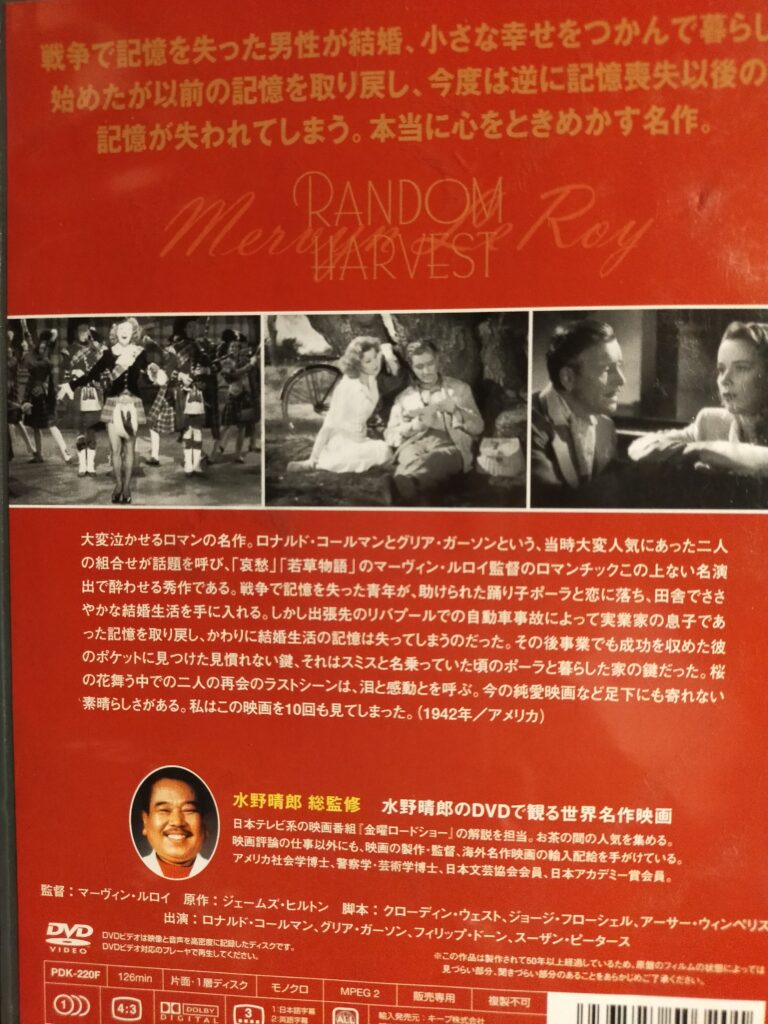

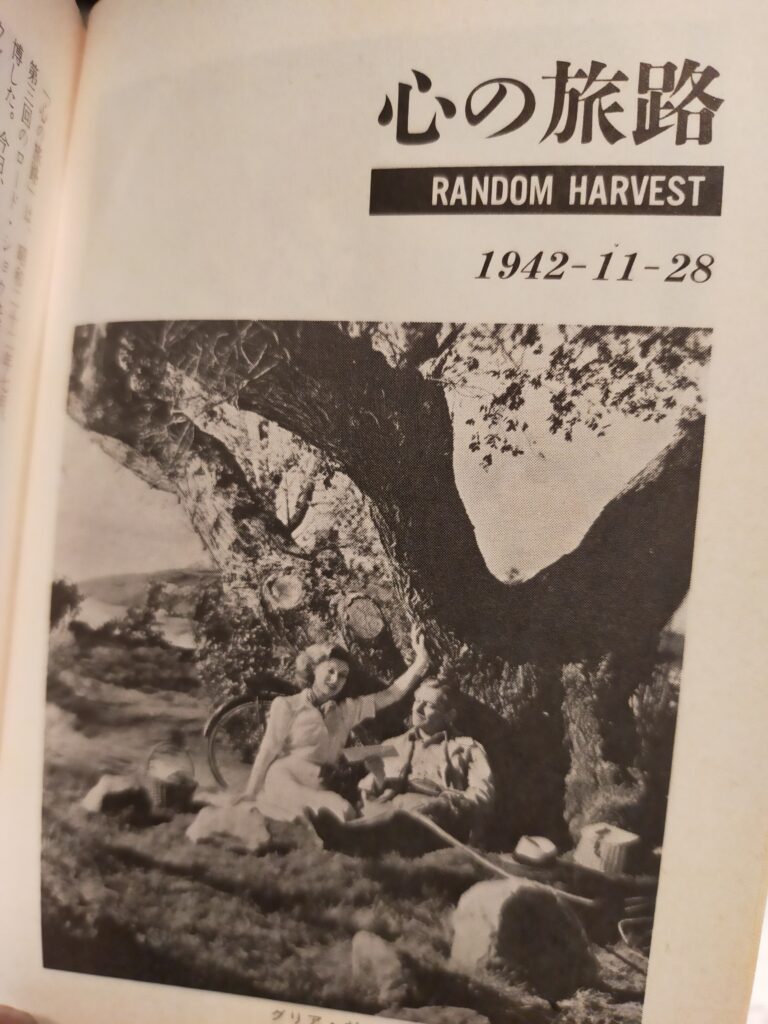

「心の旅路」 1942年 マービン・ルロイ監督 MGM

踊り子と御曹司の恋、という設定は「哀愁」同様。

グリア・ガースンの魅力が印象に残る作品。

戦争で記憶をなくした主人公(ロナルド・コールマン)が、踊り子ポーラ(ガースン)に拾われ、結婚し子供まで設けるが、交通事故で記憶が戻り、それまでの記憶を失う。

やがてポーラと再会し記憶を取り戻すまでの物語。

イギリス出身のグリア・ガースンのキャラクターがいい。

きっぷがよく包容力のある明るい女性を演じ、舞台で踊り歌う姿まで見せる。

「哀愁」のビビアン・リーのバレエダンスシーンは上半身だけの描写だったが、この作品でのガースンはバッキンガムの衛兵をモチーフにしたミニスカート姿で形のいい足を見せ、舞台中を歌い踊る。

戦争終結に酔う観客が舞台に押し寄せるとそれを相手にダンスさえする。

何とも明るくていい。

ポーラは、記憶喪失中のコールマンを終始リードし、コールマンに文筆活動をさせて結婚生活を送る。

記憶が復活し、財閥の御曹司となったコールマンのもとにいつの間にか秘書でくっついているのには驚いたが。

その強引さもガースンに免じてならOKだ。

この作品は「哀愁」と同様に取り巻く人々が模範的。

コールマンを少女時代から思慕し、結婚寸前までいった娘キテイは「あなたが一番好きな人は別にいる」と言って身を引く。(「哀愁」で最後までビビアンを助けた親友もキテイ名だった)。

ありえないくらい模範的な人々。

人間臭い感情を描くのが映画だが、MGMの大作は人々を模範的、道徳的に啓蒙するのも使命の一つなのだろうか。

それもグリア・ガースンに免じて許す!

「MGMアメリカ映画黄金時代」の「心の旅路」紹介欄には、「荒れ果てた敗戦の汚れた街に住む私たちには恍惚の二時間を与えてくれた」とある。

「戦後アメリカ映画に初めて接して映画ファンになった人の中には、この「心の旅路」を、生涯の心に残る想い出の名画としている人が多くいるときいた」とも。