オーストリア=ハンガリー帝国出身のユダヤ人で、戦前のベルリンでダンサー兼ジゴロをしていたワイルダーは、戦前にアメリカに亡命し、ハリウッドに潜り込んでシナリオライターから身を起こした。

今回は初期の作品に特徴的なワイルダーの暗黒な作風を追ってみた。

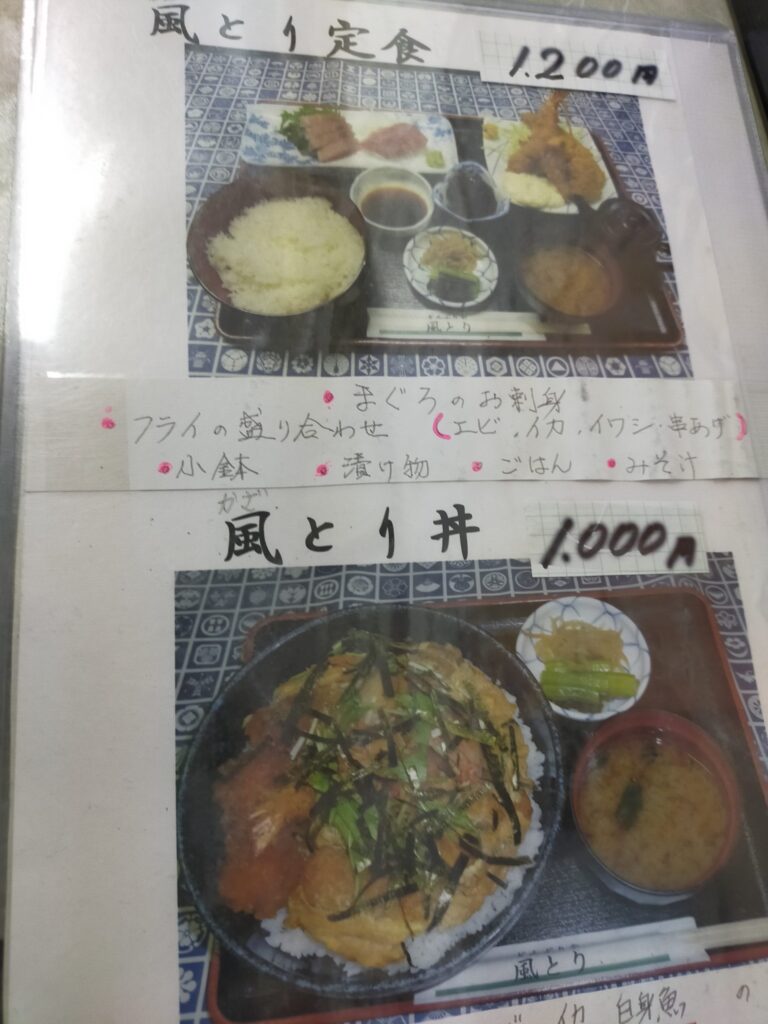

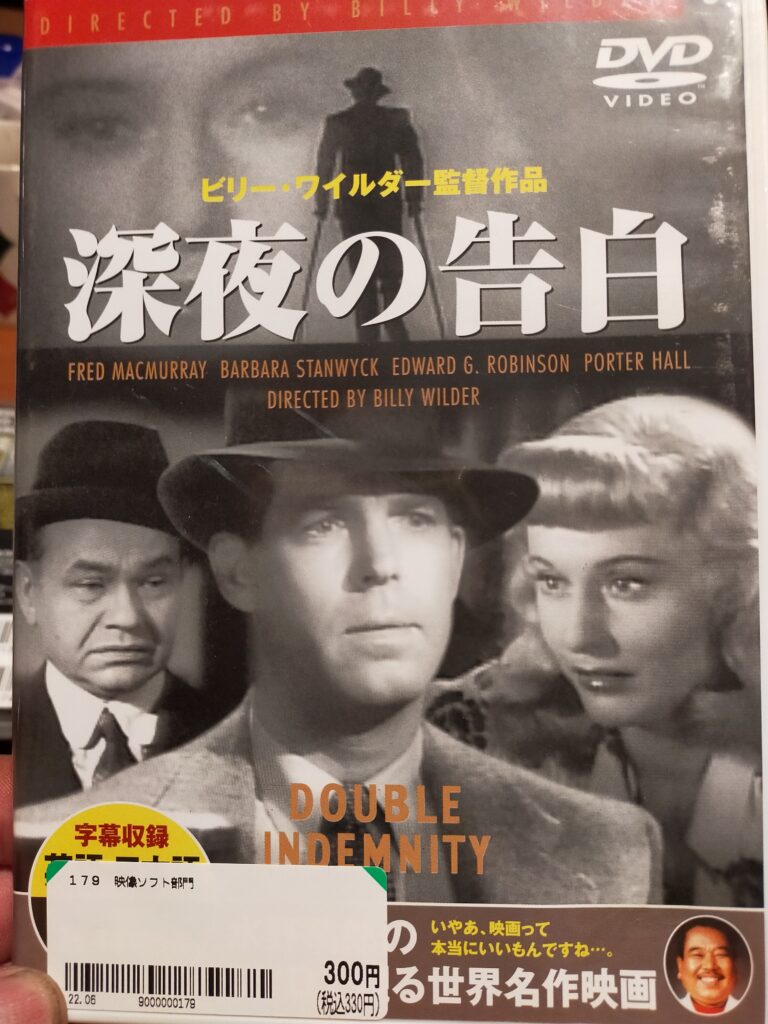

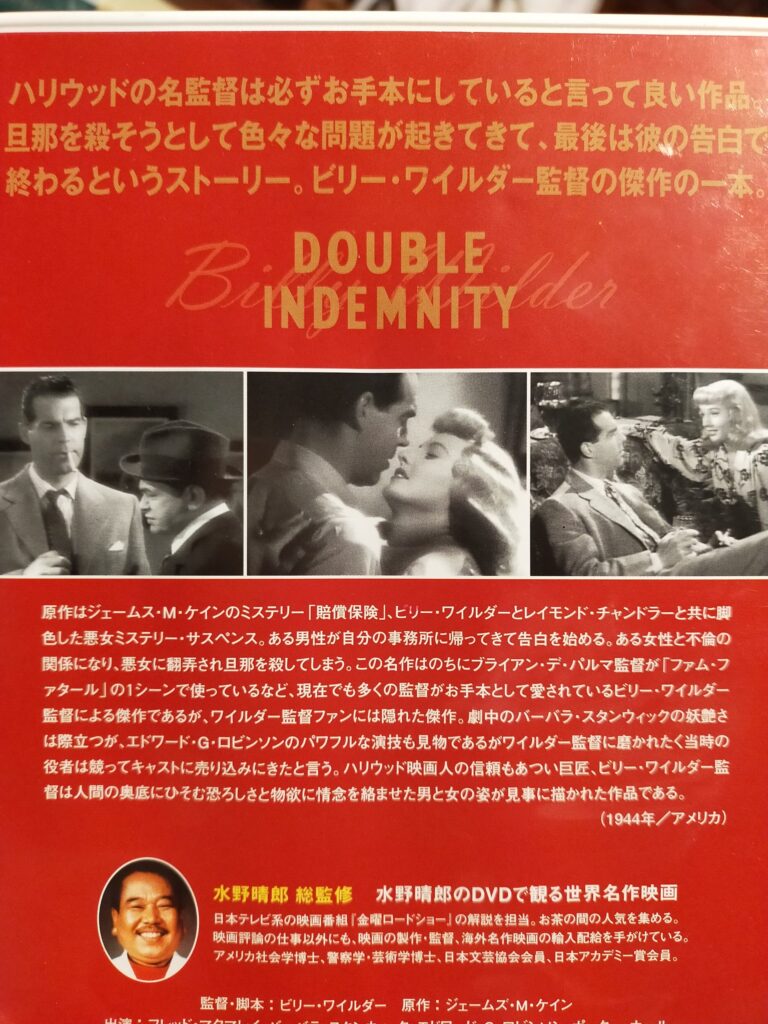

「深夜の告白」 1944年

ワイルダーの監督第一作。

破滅する主人公にフレッド・マクマレー。

破滅を誘うファムファタルにバーバラ・スタンウイック。

瀕死のマクマレーが己の罪を独白するシーンから始まるのは「サンセット大通り」が、警察の死体置き場に置かれた死体となった主人公の回想シーンから始まるのと同じ趣向。

この作品からファムファタルがしばらく当たり役となったバーバラ・スタンウイは、埃とたばこのにおいがこもる部屋にバスタオル姿で登場し、アンクレット(娼婦が足首につける装飾品)を巻いた足首を組んでマクマレーを挑発。

金髪(のカツラ)、スリット入りのスカート、サングラス、など様々な意匠を凝らし、ファムファタルの役柄に応えようとするスタンウイックだが、あくまで芸として役柄に徹しており、存在が悪女そのものであるラナ・ターナーのように根っからの悪女に見えないのが、この救いのない作品の数少ない救いでもある。

スケベでいい加減な保険セールスマンのマクマレーは、何度か後戻りのチャンスがあったものの、スタンウイックと知り合った瞬間から、自ら破滅の道へと進んでゆく。

マクマレーは何度か戻ろうとしたが、スタンウイックと組んだ悪事から引き戻れなくなった時点から、映画そのものも主人公が見る悪夢となっていった。

保険会社調査員のE・G・ロビンソン以外のキャラは、全員がイカれており、悪意と欲望に満ちている。

マクマレーは死に臨んでから、スタンウイックはマクマレーに撃たれる前の告白(本心かどうかは疑問だが)で正気に戻るが時すでに遅し。

ワイルダーとしては「失われた週末」の前に作ったサスペンスで、亡命ユダヤ人である本人が戦中に感じたであろう不安、不条理を隠れたテーマにした作品。

調子よく生きてきた独身のフレッド・マクマレーが、自らはまっていったた白昼の悪夢を好演。

マクマレーを悪夢にはめたファムファタルを、あくまでも自己の女優のキャリアの一環として演じたバーバラ・スタンウイック。

ラスト以外徹頭徹尾、救いのないストーリーはワイルダーが見てきた己の前半生を反映したものなのだろう。

「第十七捕虜収容所」 1953年 パラマウント

第二次大戦中のドイツ軍捕虜収容所。

撃墜された米軍パイロットなど下士官クラスが収容される捕虜収容所の物語。

ドイツ軍に金品などの供与を行い、たばこ、ワインなどをため込み、望遠鏡を自作してロシア軍女捕虜ののぞき見させ捕虜仲間から金品を集めるイヤなヤツがウイリアム・ホールデン。

ホールデンとしては、「サンセット大通り」がヒットしたものの後年のようなヒーロー役一辺倒となる前の作品だ。

戦闘ノイローゼとなった米兵、配給のスープで靴下を洗う米兵、などの多彩で苦渋と諧謔に満ちたキャラクターの数々。

金髪のカツラで捕虜同士ダンスをし相手がその気になるとカツラを脱ぎ捨てる(「お熱いのがお好き」のラストに自ら援用)シーンもある。

辛辣だったり、微苦笑を誘うワイルダーらしいエピソードが繰り返される。

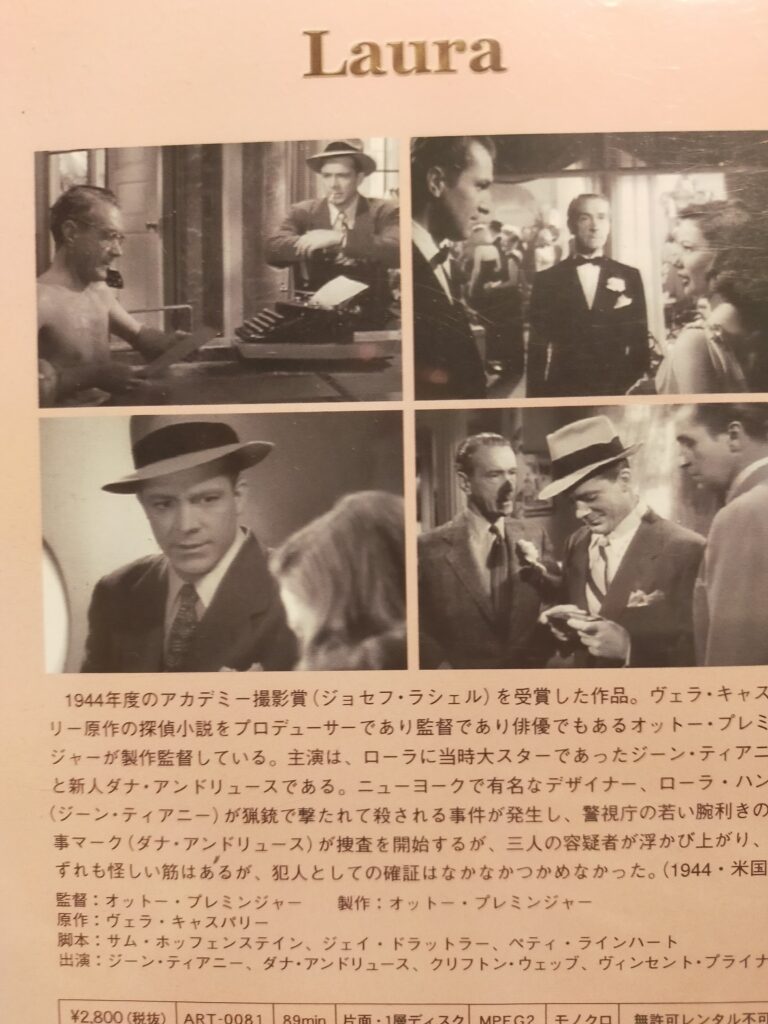

収容所長を演じるのが映画監督のオットー・プレミンジャー。

ドイツ人っぽい風貌だがユダヤ人のこの人。

ぬかるんだ泥道にいちいち板を敷いて歩いたり、宿舎の中で軍靴を脱ぎ、まるで日本人親父のステテコ姿のような格好で部下に命令したり、と、ドイツの軍人を盛んに揶揄した演技を繰り広げる。

収容所内のスパイとして、ホールデンが疑われ、リンチにも遭うが、実はアメリカ育ちのドイツ人が捕虜に扮して紛れ込んでいた。

そのスパイを炙りだし、ホールデンらが脱走に成功する。

暗闇の中、スパイは自軍(ドイツ側)の銃弾に倒れる。

爽快感ゼロの結末は、のちの収容所脱走ものの映画とは大きく異なる。

主人公のホールデンも収容所内のイヤなヤツ。

イカれた捕虜と、いけ好かないドイツ軍。

コメディーでもなくシリアスでもなく、後味に苦渋の残るワイルダー印の捕虜収容所物語。

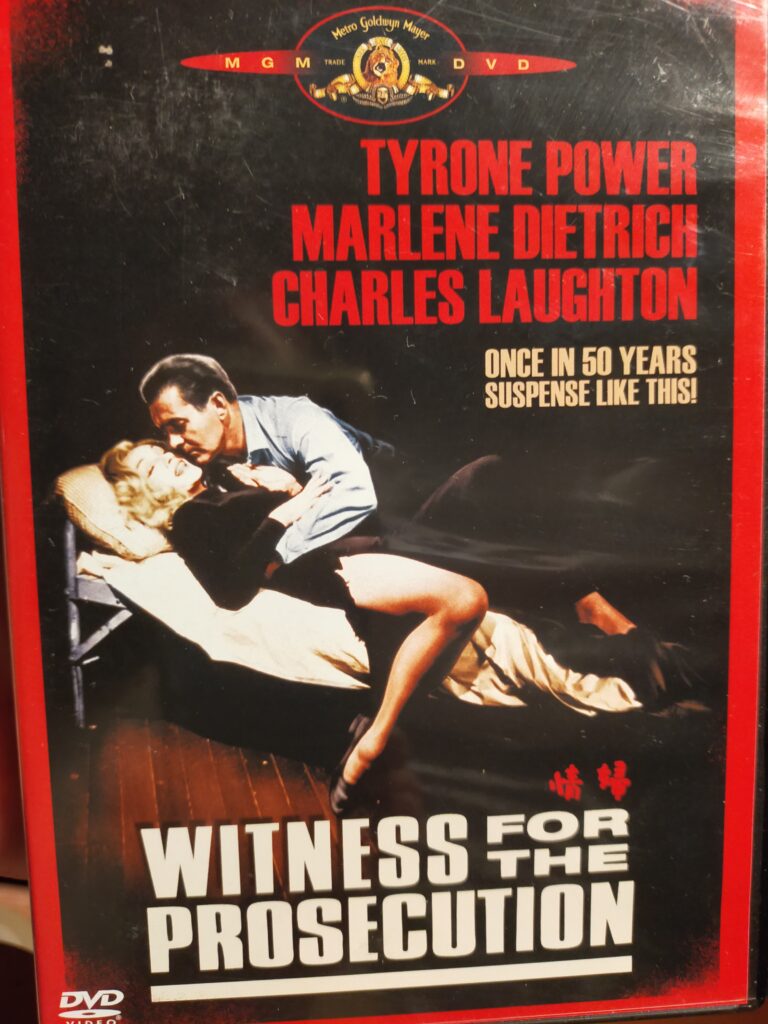

「情婦」 1957年 ユナイト

裕福な未亡人が殺される。

当時のボーイフレンド(タイロン・パワー)が逮捕される。

仕事にドクターストップがかかっている弁護士(チャールズ・ロートン)に弁護の依頼が来る。

アガサ・クリステイーの原作。

前半はロートンと看護婦のやり取り、未亡人殺し容疑のパワーの弁護シーンが続く。

ロートンの演技はいつもながらうまいが、ワイルダーらしい苦さ、暗さ、皮肉はまだ画面に出てこない。

パワーが米兵としてハンブルグに駐留時代に結婚したドイツ女性役の、マレーネ・デートリッヒが登場してから映画は動き、ワイルダーらしさが出てくる。

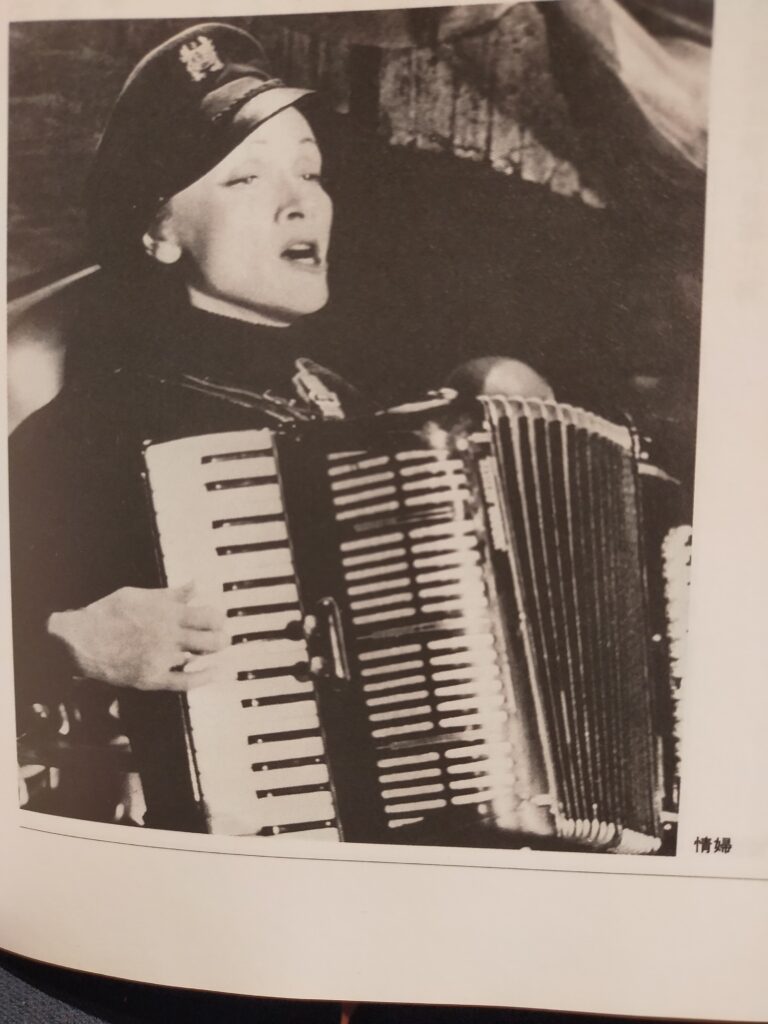

占領下のハンブルグのバー。

男装したデートリッヒがアコーディオンを弾きながら歌う。

脚を見せろ、とヤジが飛びズボンを片足引き裂かれる。

そのまま酒場は大乱闘。

デートリッヒの楽屋で、パワーはコーヒーひと缶でデートリッヒのこころに付け入る。

ワイルダー作品中では「異国の出来事」(1946年)でもデートリッヒが戦後の瓦解したベルリンのバーの歌姫として登場し、また米軍士官をパトロンとして廃墟のビルの自室に迎え入れていた。

ワイルダーとデートリッヒ。

片やユダヤ人系映画人として戦前のベルリンでジゴロなどしながらナチスにおびえ、片やウーファのスター女優として嘱望されながらナチスを嫌ってアメリカへ亡命、戦中は危険を冒して連合軍兵士を前線に慰問した。

デートリッヒを起用した2作品では、ワイルダーとしては珍しく出演者に対するリスペクトをデートリッヒに捧げている。

さすがのワイルダーも、戦争当時、亡命ユダヤ人組織に財政支援をしたという、デートリッヒへの恩は忘れない、ということか。

「情婦」はメインテーマとしては対独戦争は描かれていないものの、ワイルダーの関心の的だったであろう、戦後のドイツ人の苦しさ、と反面の矜持みたいなものはデートリッヒのキャステイングによって暗喩されていた。

「情婦」での男装のデートリッヒと、「異国の出来事」でのドレスアップしたデートリッヒの酒場のステージは、いささか映画の主題とは異なるかもしれないが、両作品中の白眉だった。

不安な時代、世相への強烈な恐れ、おののき。

滑稽な行動をとりながらも暗い絶望感に打ちひしがれる登場人物たち。

ドイツとドイツ人に対する他人事ならぬ関心。

これらはワイルダーの初期作品に共通してはいないだろうか。

50年代に入り、オードリー・ヘップバーンなどをキャステイングしての「麗しのサブリナ」「昼下りの情事」などではワイルダーのこういった闇の部分はどう描かれているのだろう?