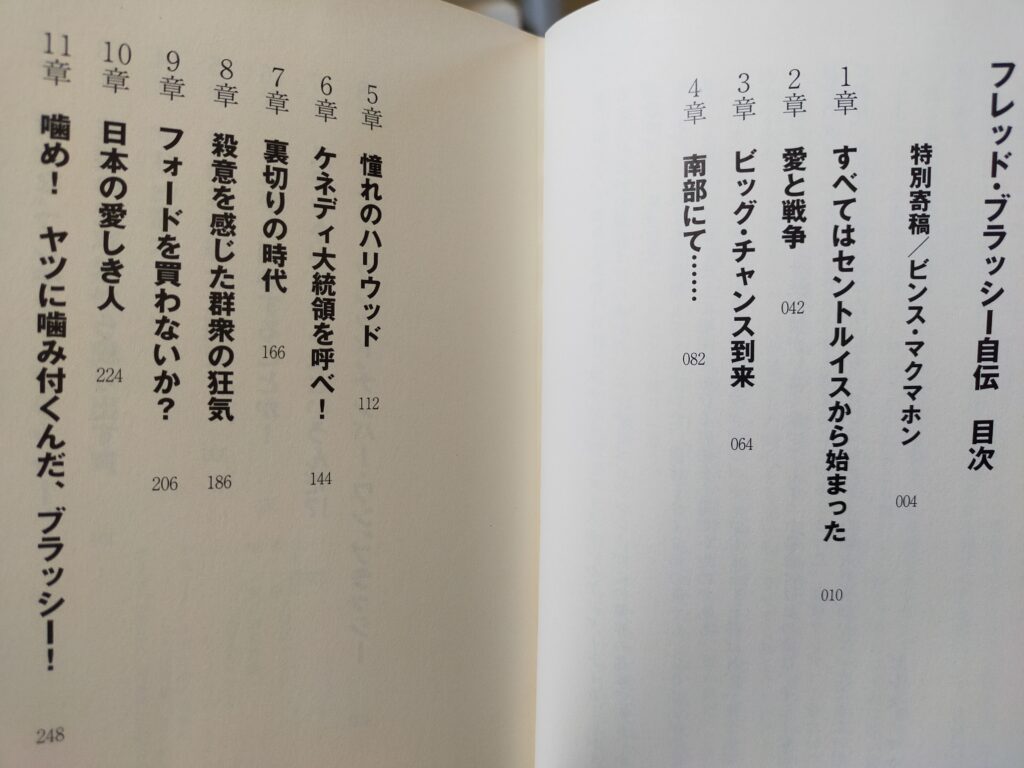

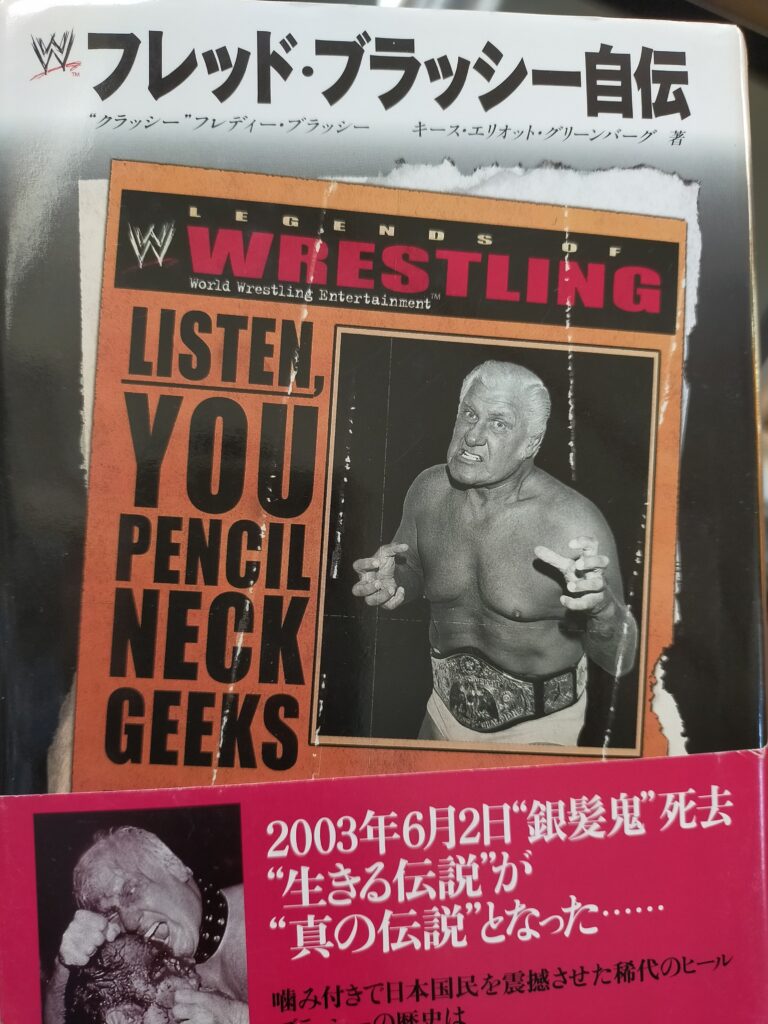

銀髪鬼と呼ばれたプロレスラーの自伝を読んだ。

プロレスラー、ブラッシー

プロレスという仕事がある。

アメリカで発生したプロフェッショナルレスリングのことだが、およそスポーツとしてのレスリングとはかけ離れたもので、アマレス的なアスリートの要素から、演技的なエンターテインメントの要素までを含んだ仕事である。

日本でも有名なブラッシーというプロレスラーがいた。

1918年、オーストリア=ハンガリー帝国からの移民の子供として生まれ、海軍除隊後、地元でプロレスラーになった。

南部のアトランタで売り出し、以後、ロサンゼルス地区を中心にヒール(悪役)として一世を風靡。

日本にもたびたび遠征した。

現役引退後は、現WWEのプロモーションでマネージャーとして活躍した。

プロレスという仕事

プロレスラーは大会会場を巡業して歩く。

ある期間、一定の場所を一定のメンバーで回る。

プロモーターと呼ばれる興行主画がんだスケジュールの元、与えられたキャラクターを演じ、観客を集め興奮させるのが仕事だ。

それは、身体能力に恵まれ、アスリートとして、またパフォーマーとしての特別な才能を有する者だけが所属を許される職業集団。

そこで行われるパフォーマンスは、「試合」ではなく、「興行」と呼ばれる(日本では慣習上「試合」と呼ばれているが)。

スポーツ系でいえば大相撲の世界に近い。

また、旅芸人、サーカス団に近い。

大相撲は八百長を忌避する、サーカスもインチキではできない、それでも真剣勝負のアマチュスポーツの「試合」とはなぜか色合い画異なる「興行」の世界である。

本書で、ブラッシーからプロレスラーとして高評価を得ているのが、日本でも有名なザ・デストロイヤー。

アマレスの全米チャンピオンの実力を持ちながら、覆面を被り独特のキャラを確立。

リング上では激しいファイトをいとわないが、業界のルールは決して破らない。

大学出で知性と常識に富んでいる。

一方で、厳しい評価を受けているのが、プロレスファンなら知っているバデイ・ロジャースとジョニー・バレンタイン。

特にロジャースは世界チャンピオンとなるくらいの人気者ではあったが、ブラッシーに言わせると、「相手の体のことを考えずに技を出す」自分勝手な奴。

バレンタインンの度を越した悪戯っぷりもダメだったらしい。

ブラッシーはヒール(悪役)となって以来、ファンに21回も刺されたという。

会場に乗り付けた車は、興行の間にファンに壊されたという。

私生活では2回の離婚。

セントルイスに家族を置いて、アラバマで巡業していた期間は、家族に会えるのは年に何回か。

巡業先で女は欠かさなかったという。

プロスラーはもてるのだ。

たいてい離婚もしている。

自伝では、ファンに刺されたことや、車を壊されたことを、むしろ誇らしげに書いてある。

ファンをヒートアップさせるのがプロレスラーとして有能であることの証明だ。

観客には決して自分からは手は出さないが、昔はリングに上がってくる素人の力自慢の相手もしたという。

ケガしない程度に痛めつけて、プロレスラー強しを証明しなければならないのも仕事の一つ。

ブラッシーも事故にならない程度に、こうしたイカレたファンを痛めつけたこともあったという。

今なら訴訟モノだが。

ブラッシーはテレビショーに出たときも、台本なしでのパフォーマンスを繰り広げ、〈アングル〉なしでMCの上着を引き裂いたりしたという。

〈アングル〉(事前の打ち合わせ)があろうがなかろうが、プロレスラーは自分のキャラに生きなければならない。

〈アングル〉があればそれに従い、なければ相手の出方に応じていかようにも対応できなければならない。

アドリブにも長じ、いかなる場でも、自分のカラーに染めることできるブラッシーはプロレスラーの鏡といえる。

テレビスタジオという、視聴者にとっては〈現実〉そのものの空間を、一瞬にして〈プロレス〉という異空間に変換させ得る力を持つ者がプロレスラー。

そういった意味でも、プロレスラーは現代の〈マレビト〉なのだ。

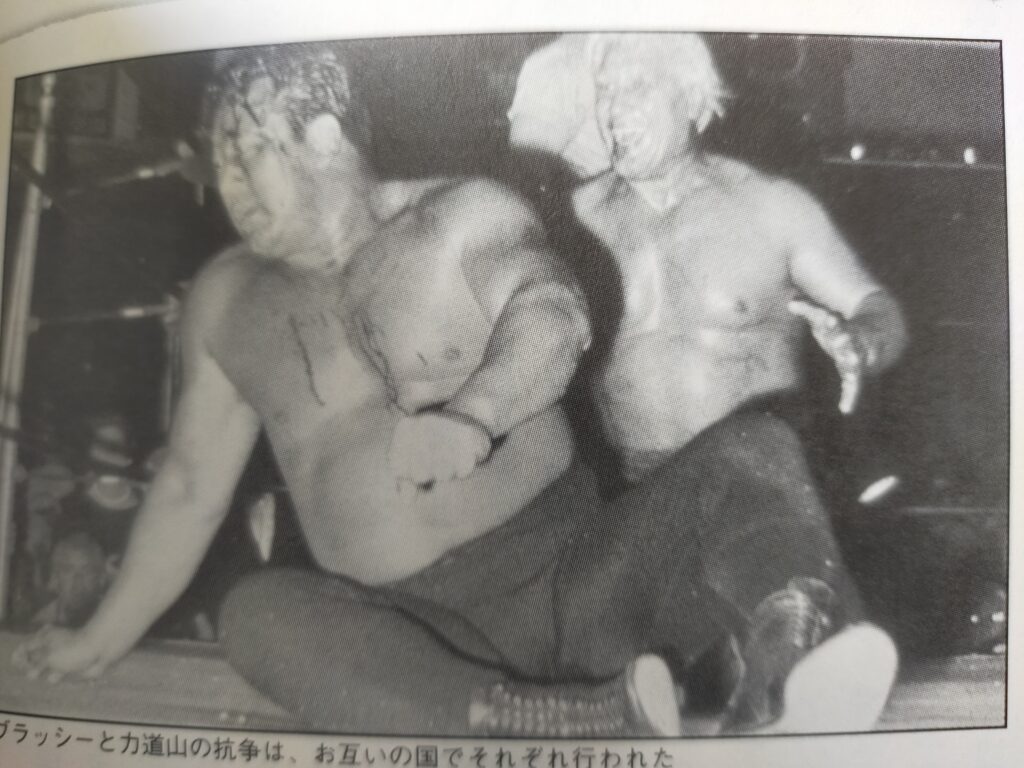

ブラッシーと日本

ブラッシーは力道山の生前に初めての日本遠征。

テレビでブラッシーの噛みつきによる流血試合を見た老人がショック死。

ブラッシーは、謝罪するどころか報道陣の前でやすりで刃を研いで見せた。

1965年には日本で見染めたミヤコという女性を口説きに口説いて結婚。

自身が死ぬまで添い遂げる。

ミヤコとの結婚後は、巡業先に同行させ、あんなに好きだった浮気もしなかったという。

この部分はプライベートなブラッシーの人間性。

力道山の死後も日本には何度か遠征。

ジャイアント馬場やアントニオ猪木と戦っている。

このころのテレビ中継を思い出す。

体格差のある馬場にも果敢にネックブリーカードロップを決めていたし、若かった猪木にも決して主導権を譲らない、老獪でねちっこいファイトぶりだった。

猪木が当時保持していたUNヘビー級王座にも挑戦している。

ブラッシーの日本における評価が、本国同様に高かったのがわかる。

一方、ブラッシーの猪木に対する評価は低く、のちにモハメド・アリのマネージャーとして来日し、猪木との異種格闘技戦に臨んだ後、猪木のことを「私がボクサー側についたこと以上に、あの夜のうちに彼(猪木のこと)がこの業界(プロレス界)をどれだけ傷つけたかりかいしていたのだろうか」(本書334ページ)と述べている。

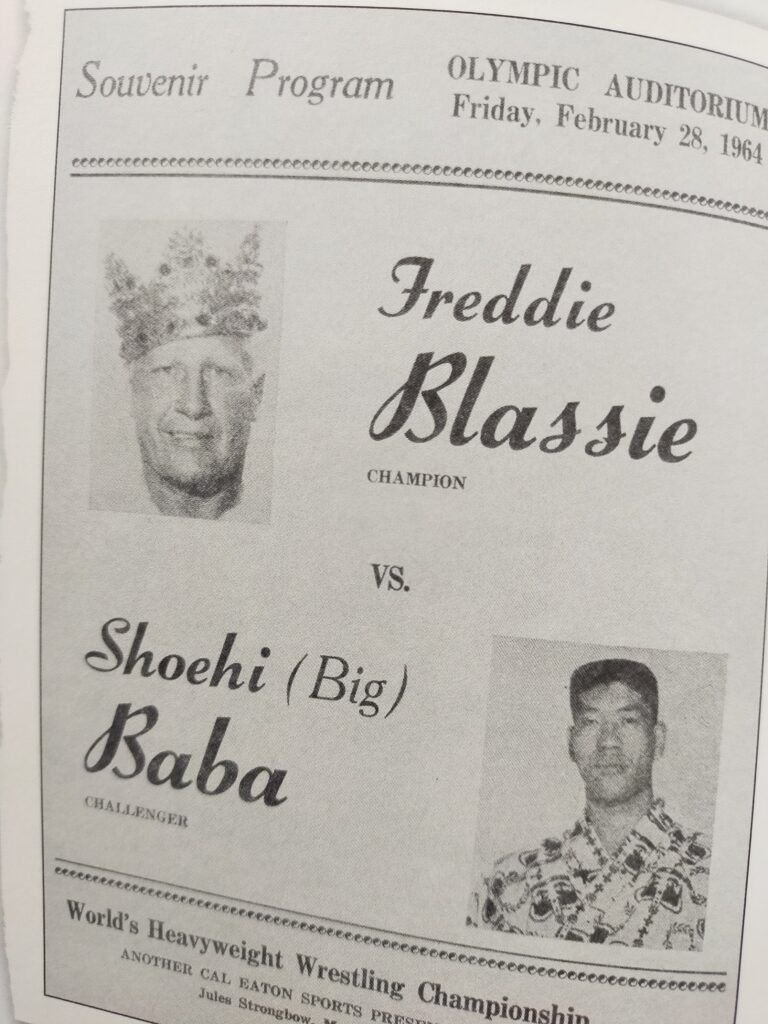

ジャイアント馬場のアメリカ修業時代

ブラッシーがプロレスラーとして評価していた日本人がジャイアント馬場。

馬場はその修業時代の1964年に、ブラッシーのWWA世界王座にロサンゼルスで挑戦している。

この時の馬場は、NWAのルー・テーズ、WWWFのブルーノ・サンマルチノにも連続挑戦していた。

プロレスでは、タイトルに挑戦するためには、一定の地区で巡業を行い、プロモーターの信用を得て、人気と評価をあげてから、が手順。

いきなりのゲスト出場で、ご当地会場のメインエベントで世界タイトルに挑戦するのは異例。

その後も、その手のレスラーは、アンドレ・ザ・ジャイアントがいたくらい。

力道山の死亡の報を受けた馬場に対し、当時のマネージャー・グレート東郷が、手取り年27万ドルの条件でアメリカ残留をオファーした。

一流レスラーの年収が10万ドルといわれた時代。

日本人のアメリカンドリーム第一号はジャイアント馬場だった。

馬場は、ブラッシーが嫌ったバデイ・ロジャースが世界チャンピオン時代に何度も挑戦している。

本来世界チャンピオンとは、全米のテリトリーを回り、当地のプロモーターが押す地元のチャンピオンとタイトルマッチをしなければならない。

ところがバデイ・ロジャースは挑戦者とテリトリーを選ぶチャンピオンだった。

馬場は、そのロジャースに気に入られ、巡業に同行し、挑戦者として遇された。

馬場が、いかにプロレスラーの何たるかをわきまえた存在だったということがわかる。

強いだけではなく、強烈な個性でチャンピオンとの対極性をアピールしつつ、決してチャンピオンの存在を根底的にはおびやかさない常識性を持った存在として。

馬場はまさにロジャースの相手役としてお眼鏡にかなったのだった。

それはプロレス人生における馬場の評価と信用にも結びついた。

プロレスの神髄を知るブラッシーの馬場と猪木に対する評価の違いは興味深い。

おそらくそのあたりにプロレスとは何かの答えの一つがあるのだろう。