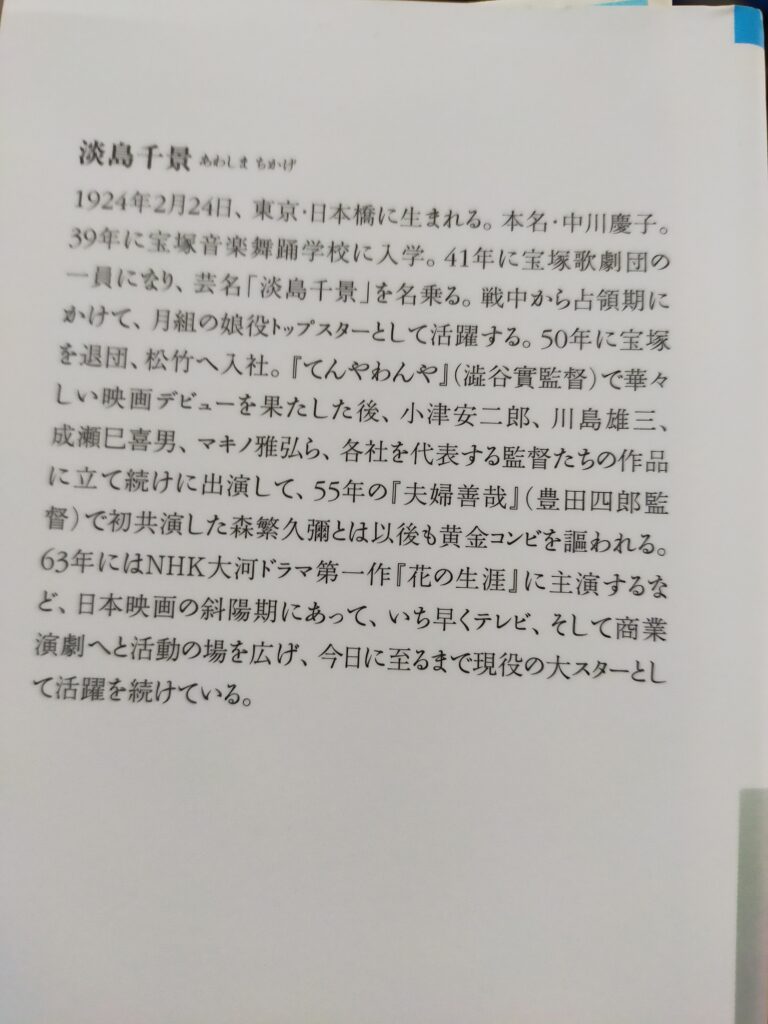

神保町シアターの「女優魂 忘れられないこの1本」という特集で、淡島千景の「やっさもっさ」が上映された。

原作者の獅子文六自らが「敗戦小説」と名付けた三部作、「てんやわんや」「自由学校」に次ぐ第三弾が「やっさもっさ」。

三部作全作を松竹の渋谷実が映画化している。

淡島千景は「てんやわんや」と本作「やっさもっさ」では主役を務めるなど、三部作全作に出演している。

獅子文六は戦前にフランスに渡って演劇研究に携わり、帰国後は小説も発表。

戦中、戦後と新聞小説などで活躍。

特に戦後は、戦後社会の混乱やその後の経済成長期の世相や人物像を、ユーモアを交え、風刺的に描いて人気を博した。

上記の「敗戦小説」三部作のほかにも、高度成長期に株でのし上がってゆく、地方出身のエネルギッシュな主人公を描いた「大番」など映画化された原作が多い。

「敗戦小説」について作者の獅子文六は、「戦後の世の中で、腹が立ってしょうがなかったし、書きたいもやもやがたくさんあった」と、その執筆動機を語っている。

「てんやわんや」は戦後出現したアプレガールが、敗戦に意気消沈した男たちに代わって逞しく、華やかに、毒々しく生きる姿を描いた(揶揄した)もので、「自由学校」は戦後の解放された気風を背景に、お互い勝手気ままに生きる夫婦の姿を戦後闇市風景をバックに描いた(揶揄した)もの。

本作「やっさもっさ」は占領軍の置き土産たる混血児の養育院を舞台に、やり手の女性理事長とたくましく生きるパンパンを対比、併せて戦争で腑抜けになった男の姿を描くもの。

三部作を監督した渋谷実は、松竹で小津安二郎、木下恵介と並び三巨匠と呼ばれた存在だった。

渋谷実は現在ではあまりその名を聞かない。

理由は、映画賞を受賞するような作品を撮らなかったこともあろうが、大向こう受けする題材、表現を好まず、喜劇を装った何気ない描写の中に愛すべき人間性を謳う、という作風が後世にアピールしていないように思われるのだ(筆者は渋谷作品は「本日休診」「もず」「モンローのような女」の3本しか見ていなかったので断定的なことはいえないが)。

淡島千景は渋谷監督について「最初に渋谷先生に使っていただいたことがわたしの幸運の初めだと思います。宝塚の後に、私の芸能の道をつけてくださったのは渋谷先生だと思います。」(「淡島千景 女優というプリズム」P99)と感謝の言葉を述べており、この言葉が渋谷実の映画監督としての存在感、影響力、力量を正確に表しているのだと思われる。

渋谷はまた、松竹をレッドパージされた家城巳代治監督の師匠でもあり、のちに数々の名作を撮ることになる家城は生涯渋谷を師と仰ぎ、また渋谷も折に触れ松竹退社後の家城にアドバイスを贈ったという。

「やっさもっさ」 1953年 渋谷実監督 松竹

黒白スタンダード。

淡島千景が若い。

26歳で宝塚から松竹入りした淡島は、気が付くと年増のやとな芸者だったり(「夫婦善哉」1955年 豊田四郎)、得体のしれない男どもの間を駆けまわる年齢不詳のご婦人だったり(「貸間あり」1959年 川島雄三)を演じており、要するにおばさんっぽい役が多かった。

時には「麦秋」(1951年 小津安二郎)のように主人公(原節子)の親友役のようなお嬢さん役もあったが、印象的には「駅前シリーズ」で森繁やのり平のアドリブをやり過ごし、受け止める、頼りになる「お姉さんというにはしっかりした年齢の女性」という役が多かった。

主役級では淡島千景、わき役では浪速千恵子。

たくさん出演作があって、どれ、という当たり役が浮かばないが(淡島千景には「夫婦善哉」があるが)、出演すれば場面が締まるし、何よりも安心してみていられる女優さん、がこの二人。

親しみがわきすぎて、日本映画にいるのが当たり前の顔、でもある。

「てんやわんや」(1950年)では渋谷監督のもと、セパレートの水着姿で颯爽とデヴューした淡島千景。

本作「やっさもっさ」では、エリザベスサンダースホームをモデルにした混血児のホームの理事長を演じ、パリッとしたスーツ姿で登場する。

後半には、敗戦後の日本をなめた不良外人とダンスしながらよろめいたり、肩もあらわなドレス姿で酔っ払ったりもする。

戦後の風潮を背景に「自由で自立した」アプレガールの後日談、との設定の役柄でもあるらしい。

占領時代を背景に、詐欺師の不良外人のほかに、朝鮮戦争に苦しむ米兵、米兵を金づるとしながら混血児のわが子に向ける複雑な感情のパンパンらを相手に、忙しそうに活躍し、時々はよろめく「その後のアプレガール」を実年齢20代の淡島千景が演じる。

混血児ホームという、敗戦の現実がむき出しになった現場を舞台にはしているが、「その後のアプレガール」は都会的で颯爽としており、今時の「上場会社のスマートなOL」風にも見える。

バズーカお時という物騒な仇名のパンパン(倉田マユミ)がいい。

父親の黒人米兵からさらにふんだくろうと、施設に放りこんだわが子に会わせろとホームに怒鳴り込み、ガラスをたたき割る。

いざ、子供に会うと親の愛情に目覚め、米兵が死んだあとは、自分の故郷に連れ帰り、周りのいじめには体を張って我が子を守り抜こうとする気の強さ、逞しさ。

アプレガールの逞しさより、共感を得やすく、なにより根性が入っている。

戦後、外地から帰って腑抜けのようになっている夫(小沢栄)に幻滅する淡島だが、夫はこっそりと英語能力を生かしてパンパンたちのラブレターを代筆してやり、その金で一杯飲んだりしている。

最後は改めて人生出直そうと決心して淡島を抱きとめる。

淡島の先輩で産児制限協会会長の高橋豊子は、今でいうサバサバ・はきはき女。

威勢よく主義を主張し、演説のようにしゃべりまくる。

小津映画では割烹の女将として画面を横切り、一言しゃべるだけのおばさんが、こんな演技もできる人だったとは。しまいには、酔いつぶれた淡島を抱き上げ、おぶって布団まで運んでしまう。

根源的な女性の逞しさが、彼女を通して描かれる。

若き日の山岡久乃はホームのスタッフ役。

その他大勢の役ではなく、ホームのシーンでは出ずっぱりで、外人によろめいた淡島にはきつい諫言をいつもの早口でまくし立てる。

新たに混血児を預けに来る老婆役の北林谷栄(実年齢42歳だが、70歳には見える)は抑えた演技でオーバーアクションなし。

高橋豊子に熱演させ、北林にはほとんどしゃべらせないとは、渋谷実監督ただものではない。

最初は威勢がよく、いわば無意識に「いいとこどり」しようと生きてきた「その後のアプレガール」も、数々の現実、本来の意味での逞しい女達の姿を見て、最初は現実逃避しようとしたものの、やがて覚醒し地道な再生への決心をする、というのが本作品の骨格。

戦後のアプレガールの限界、パンパンとGIが蠢く日本の現状、をリアリズムではなく、被虐でもなく描いた作品。

結果としてしっかり風刺は効いているし、押さえたブラック気味のユーモアが根底に流れている。

パンパンとその息子、腑抜けの日本男児に前向きな希望を感じさせるエンデイングもよかった。

渋谷作品、肩ひじ張って見に行くと肩透かしされるが、淡々として味がある。

「てんやわんや」と「自由学校」も見なくてはなるまい。