渋谷シネマヴェーラの「神話的女優」特集で、ワイルダーの日本未公開作「異国の出来事」を観ることができた。1948年の作品で、マレーネ・デートリッヒとジーン・アーサーの競演。

終戦後のベルリンにロケして、瓦礫の山となった当時の風景を写し取っている。

ワイルダーの監督作品としては7本目。

「深夜の告白」「失われた週末」の後、「サンセット大通り」以前の作品である。

オーストリア=ハンガリー帝国出身のユダヤ系で、戦前のベルリンでダンサー兼ジゴロまでしたワイルダーが、アメリカに亡命したのは1934年。

ドイツ時代に脚本家としてデビューしていたワイルダーは渡米後、ハリウッドに脚本を売り込み、チャールズ・ブランケットと共同で「ニノチカ」(1939年 エルンスト・ルビッチ監督)などの脚本作品を発表。

1942年の「少佐と少女」で本格的監督デビューしている。

1948年「異国の出来事」発表当時のワイルダー周辺の状況は、「失われた週末」がアカデミー作品賞を受賞しており、ハリウッド主流の監督として売り出し中であったこと。

また何より重要なのは、亡命を余儀なくされたとはいえ、故国ドイツ(旧オーストリア=ハンガリー帝国を含む)が戦争に敗れ、若き日を過ごしたベルリンが瓦礫と化したことであったはずだ。

自身は戦勝国の売り出し中の映画監督として安全な地位にはあるものの、自らのアイデンティティをなす場所や価値観の崩壊する時代を迎えたときに、たとえそれが反語的な意味であっても、個人的な感情、感慨は抑えきれないものがあるだろう。

ということで、何よりワイルダー自身の興味と郷愁と慚愧の念(ワイルダーがアメリカ亡命後、一度ウイーンに戻って母親をアメリカに連れてゆこうとするが母は断りその後行方不明となっている)を乗せて、アメリカの輸送機が戦後のベルリンに降り立ってゆくファーストシンから映画が始まる。

輸送機の乗っているのは、占領軍の軍紀を調査に来たアメリカ議員団。

唯一の女性議員がアイオワ州選出のジーン・アーサー。

山小舎おじさん的には「シェーン」(1953年)のお母さん役で忘れられない女優だが、全盛期は1930年代。

「異国の出来事」の時はすでに40歳台だが、いかにも親しみやすい顔つきと、ひっつめのヘアースタイルと動きやすいスーツに身を固めた、快活で単純なアメリカ女性像の典型を演じて全く違和感がない。

ジーン・アーサーが単純明快なアメリカ民主主義の象徴を演じるならば、待ち受けるアメリカ進駐軍の大尉を演じるのがジョン・ランドというヤニさがった男優。

クラーク・ゲーブルを思わせるちょび髭と女性に関してはマメすぎる態度。

戦闘行為以外にはやる気たっぷりで、占領先ではいかにして現地女性を誑し込むかを最優先に考える典型的アメリカ軍人の役で、キャバレーの歌姫で過去にナチス高官との関係が疑われるドイツ女性(デートリッヒが演じる)を瓦礫の一室に囲って毎夜通ってもいる。

彼は議員団の案内役を務める。

堅物の女性議員が、アメリカ兵と元ナチスの愛人との関係をかぎつけ、その相手がジョン・ランド扮する大尉とは気づかないまま、大尉本人とともに調査を行うことから巻き起こるドタバタ劇。

デートリッヒとアーサーの邂逅は、瓦礫の中のキャバレーで行われる。

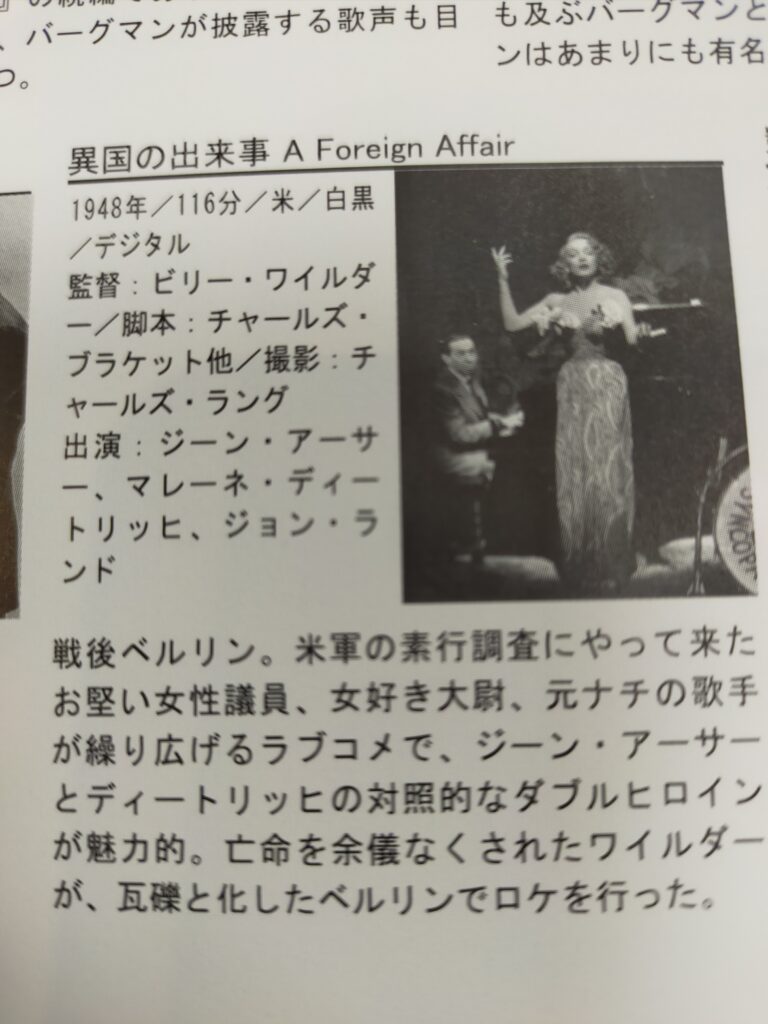

堂々とした登場ぶり、歌とふるまいで場をさらうデートリッヒのステージシーンが映画全体で2回見られる。

デートリッヒがアーサーに面と向かい、その田舎臭い(アメリカ臭い)髪型とファッションを独特の表現で揶揄するときの貫禄。

単純明快なジーン・アーサーは、ドイツ女性との関係を隠そうとして色仕掛けを仕掛ける大尉の手練手管にころりと参り、キャバレーで泥酔してアイオワ州の歌を歌う。

瓦礫のベルリンでは全く場違いなアメリカの田舎の歌にシラケる米軍ロシア軍混合の酔客たち。

さすがに困惑するアーサー。

挙句は酔客の兵隊たちに胴上げされたアーサーは、そのまま天井の梁にぶら下がってバタバタする。

ある意味「米国の良心」を具現したかのような女優にこういった演出を行う、ワイルダーの底意地の悪さが全開する場面だ。

映画は、女性議員とスケベ大尉の占領地の恋を感傷的に扱ったフィナーレを迎える。

ナチス協力者でアメリカ兵ともうまくやっていたデートリッヒもナチ協力者として捕まって終わる。

当時のアメリカ映画の価値観に沿った結論となる。

では、「異国の出来事」が単によくできたコメデイか?というとそれだけではない。

全体を通してのトーンは暗さ、である。

背景が瓦礫のベルリンとそこに暮らす困窮した人々、ということもある、が、ワイルダーが描くベルリンは、ネオレアリスモの監督たち(ロベルト・ロッセリーニ、ヴィットリオ・デ・シーカなど)が描くローマとは全く異なり、敗戦国の悲哀を全世界に訴えるといった視点は全くない。

闇市でごった返すドイツ国民に対するワイルダーの視線は冷ややかで諧謔的でさえある。

作品にあるのは、アメリカ軍のいい加減なスケベぶりであり、アメリカ民主主義の単純明快な押し付けぶりであり、デートリッヒの役柄に託された、敗れたとはいえ毅然と生きるドイツ人の矜持であった。

ベトナム戦争の後では、「マッシュ」(1970年 ロバート・アルトマン監督)や「キャッチ22」(1970年 マイク・ニコルズ監督)などで徹底的におちょくられまくることになったアメリカの軍隊を、「正義」の第二次世界大戦直後の1948年の時点で、コメディーの体裁をとってのこととはいえ、相当程度にここまで風刺を効かせて描いた作品があったろうか?

定型的アメリカ女性の髪形やファッションを、敵役のセリフに託してとはいえここまではっきりと揶揄したことはあったのか?

反面、デートリッヒのベルリンのキャバレーでのステージを演出するときのリスペクトぶりはどうだ?

まるで、敗れたりとはいえ故国に殉じて戦った同志を誇らしくも労わるかのような視線に満ち満ちているではないか。

そこにあったのは、自分自身の問題として、ワイルダーが素通りできなかった祖国への複雑な思いだ。

「異国の出来事」はワイルダーにとっては、「この作品を撮らなければ前に進めない」ものだったのだ。

その個人的なテーマ性から、ヒットもせず、日本に輸入もされなかったのかもしれないが。