アメリカ映画にはミュージカルという伝統分野がある。

主演の俳優が相手役の女優と、劇の合間に歌い踊る映画である。

同時にバックコーラスやダンサーたちが豪華な舞台でレビューを繰り広げる。

1940年代になって、MGM映画社が、ジュデイ・ガーランド、ジーン・ケリー、フレッド・アステアらを擁して、豪華な舞台装置と人海戦術的なバックダンサーたちの動員により、ミュージカル映画の頂点を極めることになる。

トーキー黎明期から、1950年代まで映画の主要ジャンルとして間断なく作り続けられてきたミュージカル映画。

戦前戦中は、いわゆるエスケープムービーとして、不安な世界情勢や戦争の現実から、一般大衆を逃避せしめる役割もあった。

一般大衆にしても、悲惨な現実はいやというほど味わっており、せめてスクリーンでは甘い夢を見せてくれることを望んだこともあろう。

フレッド・アステアは父がドイツ系ユダヤ人の移民だった。

若くしてダンサーとして活躍。

映画界入り後は不遇時代が続いたが、1933年にRKO社と契約し、ジンジャー・ロジャースとのコンビで売り出す。1940年からはフリーとなってMGMほかでミュージカル映画を中心に息長く活躍。

1999年全米映画協会選出のスターベスト100では男優部門第5位にランクされる歴代のスターとなった。

ジンジャー・ロジャースとのコンビは7年間続き、RKOの屋台骨を支えた。

今回、アステア&ロジャースのミュージカルを2本見ることができた。

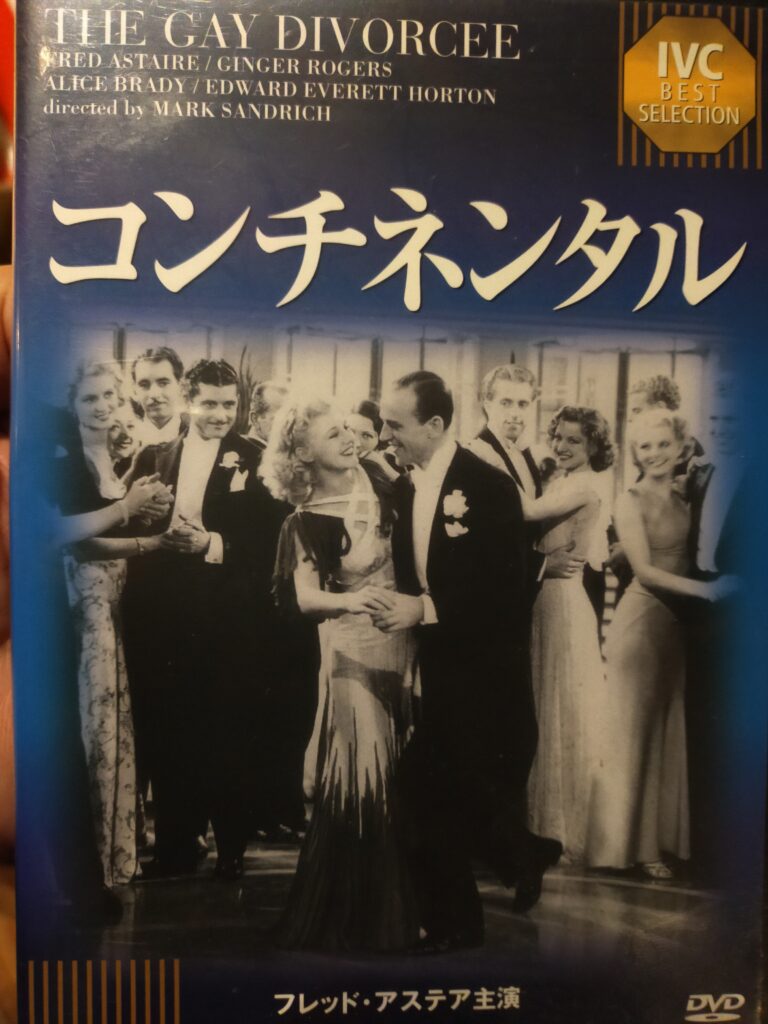

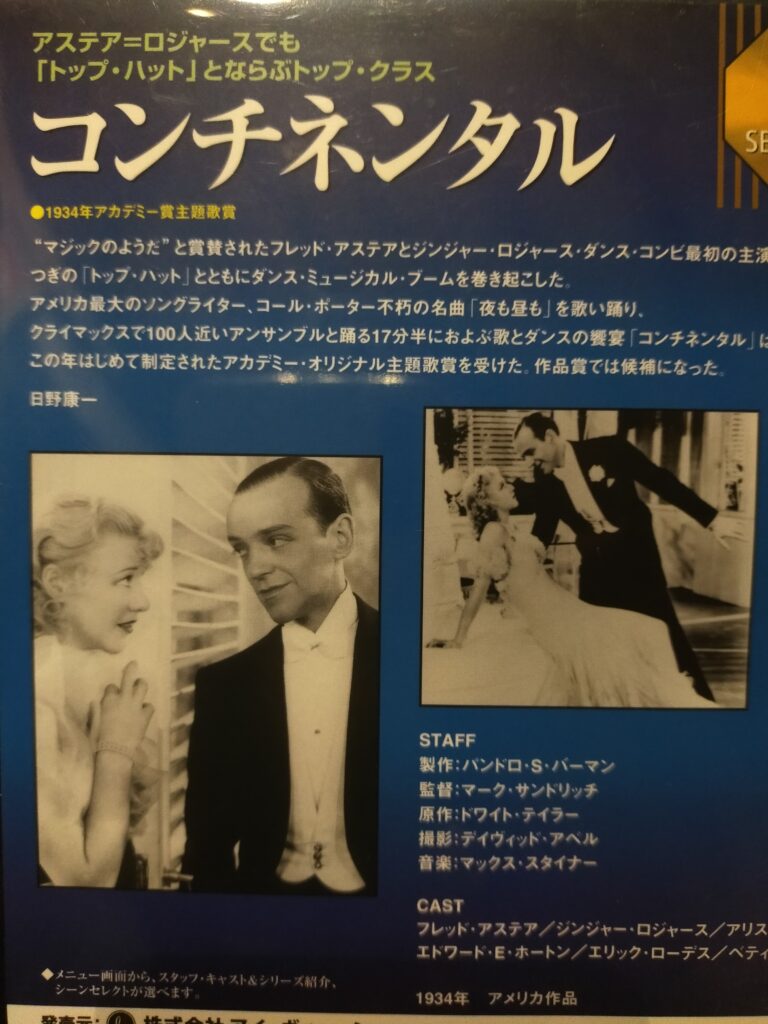

「コンチネンタル」 1934年 マーク・サンドリッチ監督 RKO

アステア&ロジャースコンビの第2作。

ロジャースに一目ぼれしたアステアがひたすら追いかける、最初は誤解していたロジャースも最期は打ち解けて・・・というストーリーを軸に、アステアが一人で歌い、踊りるシーンで始まり、二人で踊りまくるクライマックスへと向かう。

アステアのリズム感と間。

その音感と、タメのある動きが、すでにアステアの「間」そのものになっている。

歌もうまい。

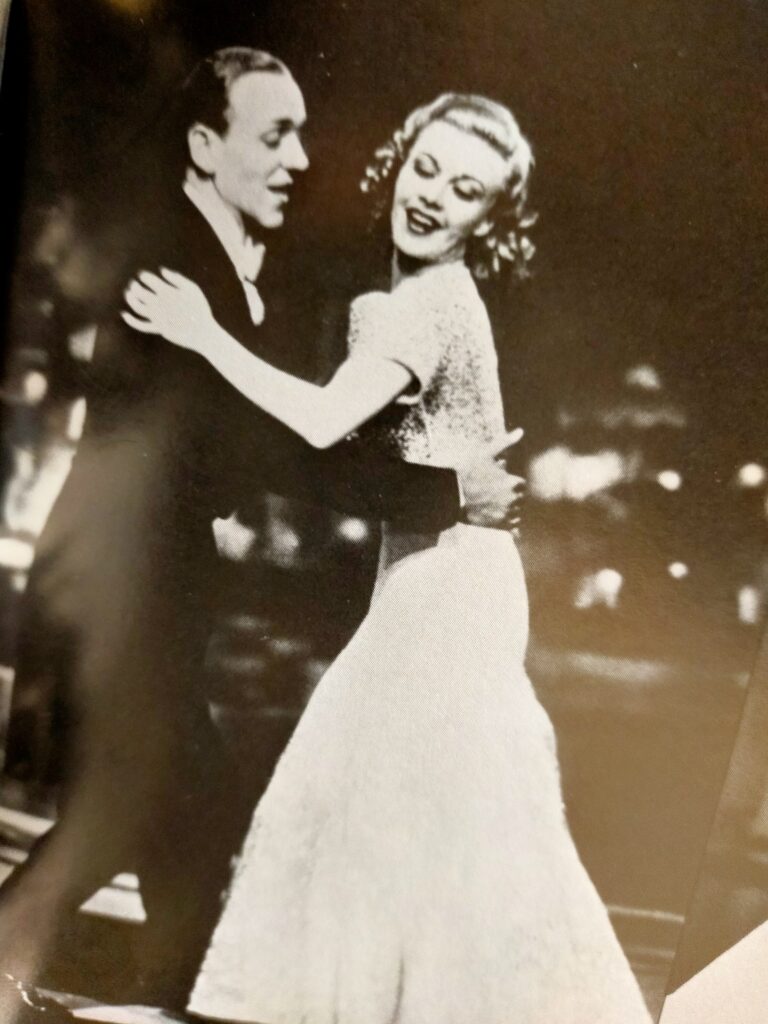

相手役のジンジャー・ロジャース。

ブロンドヘアーにバリバリのハリウッドメイクの姿は一見するとジーン・ハーロー。

でもアップで見ると親しみのあるアメリカ娘。

気が強くて、直情径行だが裏表がなく、明るいキャラクター。

こちらもリズム感抜群で、踊り慣れた感じは、ダンスに自己流のアレンジも一瞬感じさせるが、次の瞬間には、音楽との正確でスピーデイーなマッチアップに感心させられる。

アステアとのコンビネーションでは、決して相手に対抗してテクニックを発揮しようとはせず、だからといってひたすら合わせることに専念もせず。

自分なりのリズム感を持ち、華やかで明るく元気がある。

アステアにとって、彼女以上のパートナーはいないであろう、と思わせる存在が、ジンジャー・ロジャースだと思う。

作品中のナンバーではラストの大団円を彩る「コンチネンタル」が圧巻。

200名のバックダンサーを従えて二人が踊る。

元気に踊るのだが、踊りまくる、というよりは優雅に踊っていいところをかっさらう感じ。

レビューシーンはミュージカル映画の楽しみの一つ。

出てくるダンサーの一人一人が飛び切りの美人なのはハリウッドのお約束だが、バックダンサーたちの振り付けだったり、大人数の振り付けだったりが、50年代のMGMミュージカル全盛期を待つまでもなく、原形がすでにここに完成していたのは発見だった。

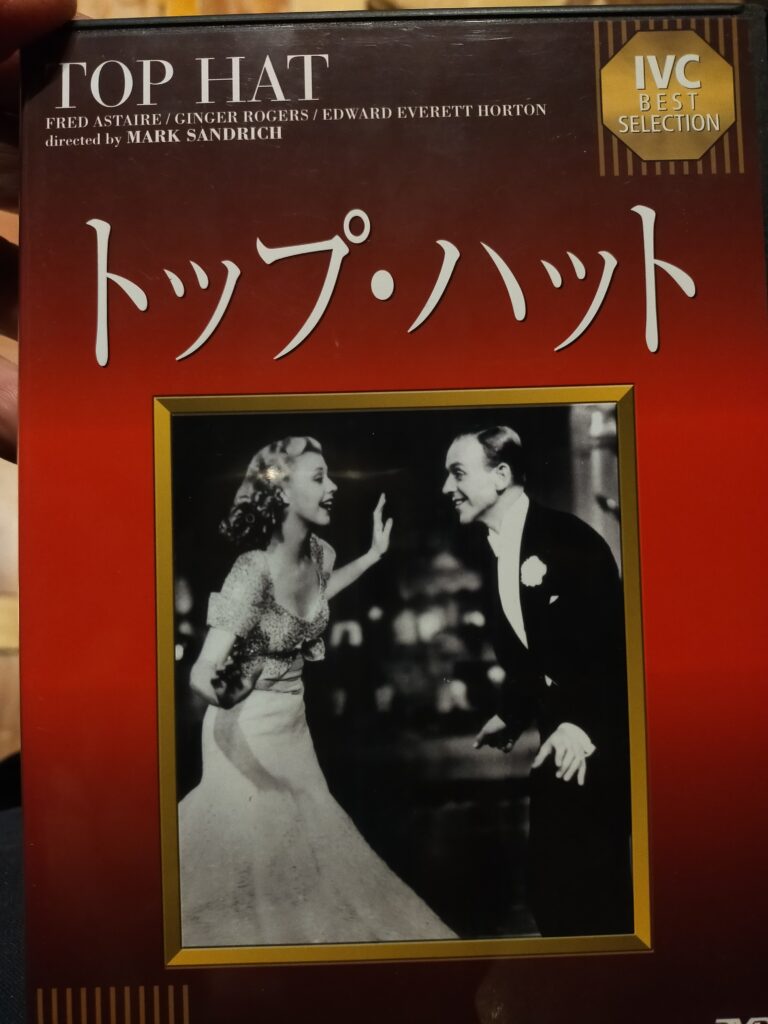

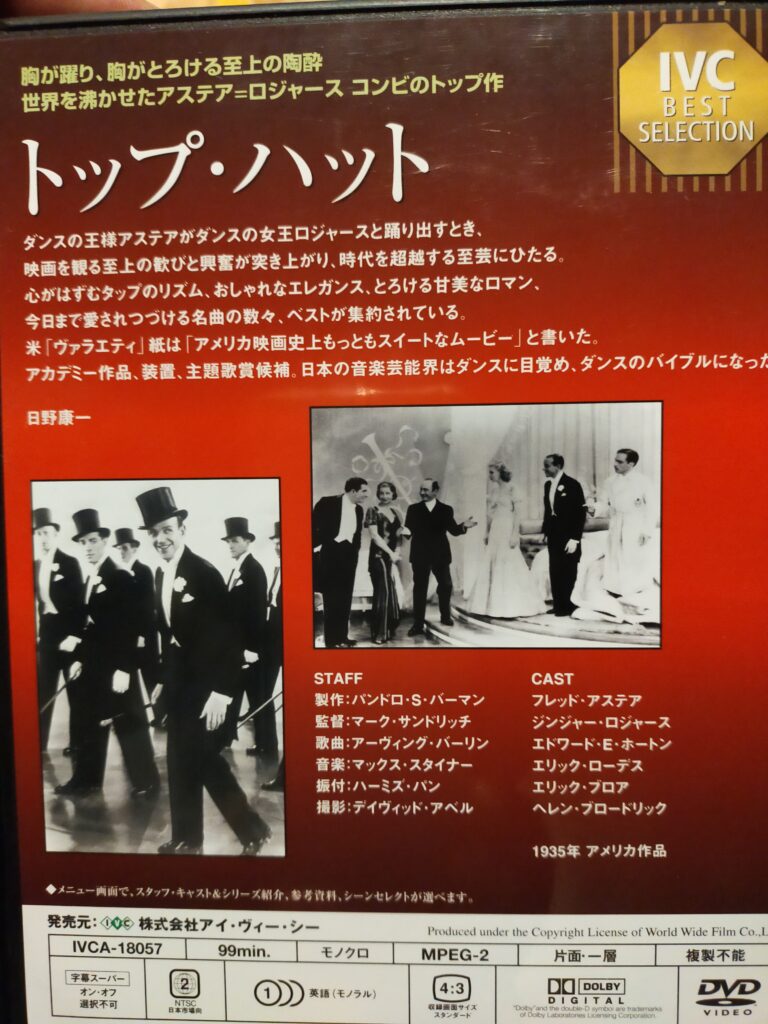

「トップ・ハット」 1935年 マーク・サンドリッチ監督 RKO

コンビの第4作目。

「コンチネンタル」のヒットを受け、同様の配役と同様のプロットで作られた。

乗馬ズボンスタイルで踊るジンジャー・ロジャースの姿が見られる。

ドラマ部分のわき役が「コンチネンタル」と被り、それぞれのキャラもまた似通っている。

さらにドラマの演出が、無理にコメデイー仕立てにこだわっている。

MGMなどと違い、後発の撮影所でスターのいないRKOが、ブルジョワ階級のコメデイーをやっても、手際が悪くチープな感じが漂うだけなのだが。

歴史を越えて輝く、アステア&ロジャースのダンスシーンがあるのだから、ドラマ部分は思いっきり簡潔に、ミュージカル風のぶっ飛んだ演出でもいいのだ。

映画後半の舞台はベネチア風のゴンドラが浮かぶヨーロッパリゾート。

画面一杯にセットを組んでの撮影だったが、憧れのヨーロッパのおとぎの国の再現のようなピカピカのセットが、ベニヤ張り丸出しの安普請に見えてしょうがなかった。

ミュージカル映画の成熟と完成は40年代以降のMGM作品を待たなければならなかったのかもしれない。