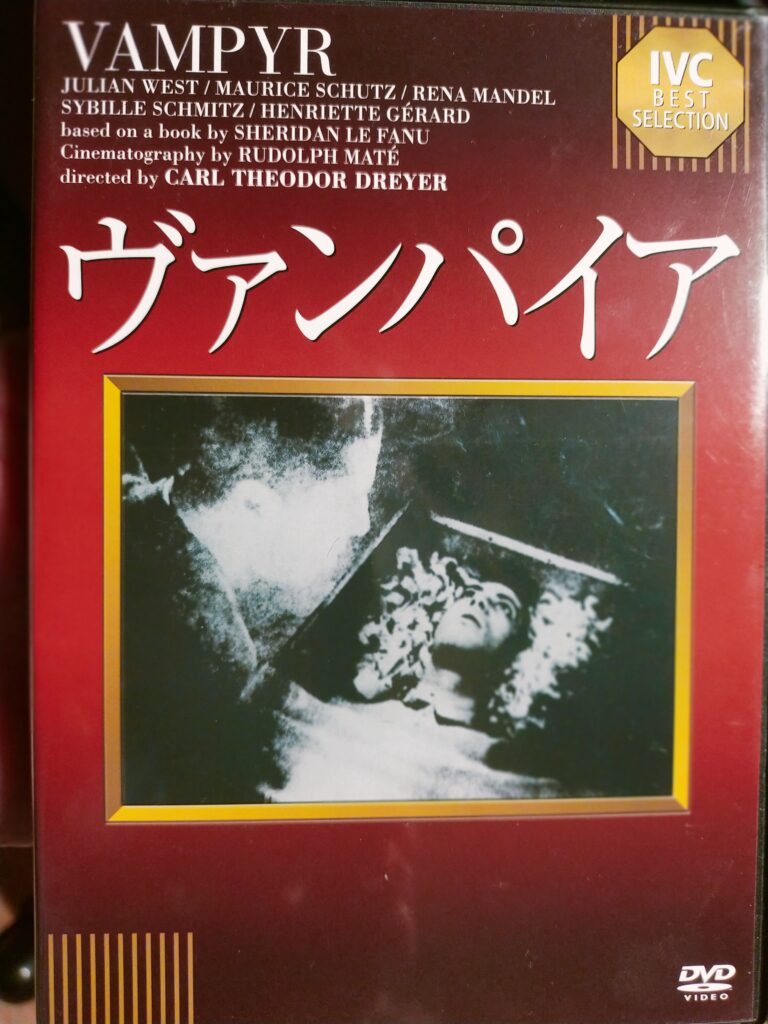

「吸血鬼」 1932年 カール・ドライヤー監督 フランス=ドイツ

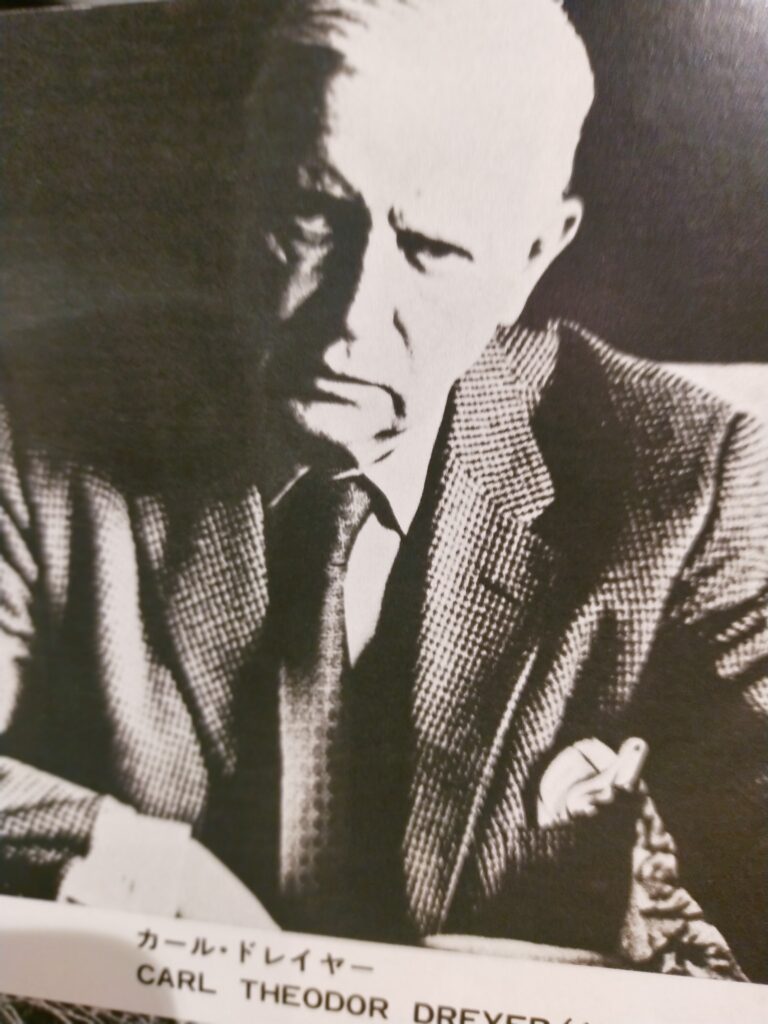

カール・ドライヤーは、1889年デンマーク生まれの世界的監督。

その代表作「裁かるるジャンヌ」(28年)は英国の映画専門誌・サイトアンドサウンドが10年ごと選出している映画史上ベストテンに、1952年以来たびたび選出されている。

本作「吸血鬼」は「裁かるるジャンヌ」の次回作としてフランスで撮影された。

トーキーだがセリフは少なく、字幕で説明が入るなど、技術的、作風的に特色ある(過渡期の?)作品。

「裁かるるジャンヌ」に続いての起用である撮影のルドルフ・マテは、技法、構図、陰影などの画面作りに凝りに凝った成果を見せた。

吸血鬼を題材にした映画としては、22年の「ノスフェラトウ」(F・W・ムルナウ監督)ほどのドラマ性、映画としての完成度はない。

また、31年のハリウッド製「魔人ドラキュラ」(トッド・ブラウニング監督)に見られ、その後の吸血鬼ものの原典となった、ドラキュラの怪物としての万能性や、ホラー映画としての見世物感、あざとい俗物性の強調は、更にない。

どちらかというと「アンダルシアの犬」(29年 ルイス・ブニュエル監督)のようなアヴァンギャルド映画、あるいは戦前のベルリンを舞台に、エドガー・G・ウルマーやビリー・ワイルダーといったユダヤ系の若い映画人が集結した「日曜日の人々」(30年) のような素人俳優を使ったセミドキュメンタリーのスタイルに似ている。

主体はドライヤーの感性であり、撮影者マテの技法であるかのような斬新さがある。

劇映画でいえば「カリガリ博士」(20年 ロベルト・ヴィーネ監督)の全編が悪夢のような不条理に満ちた作風にも似ている。

フランスのある村にたどりついた旅行者アラン・グレイが主人公。

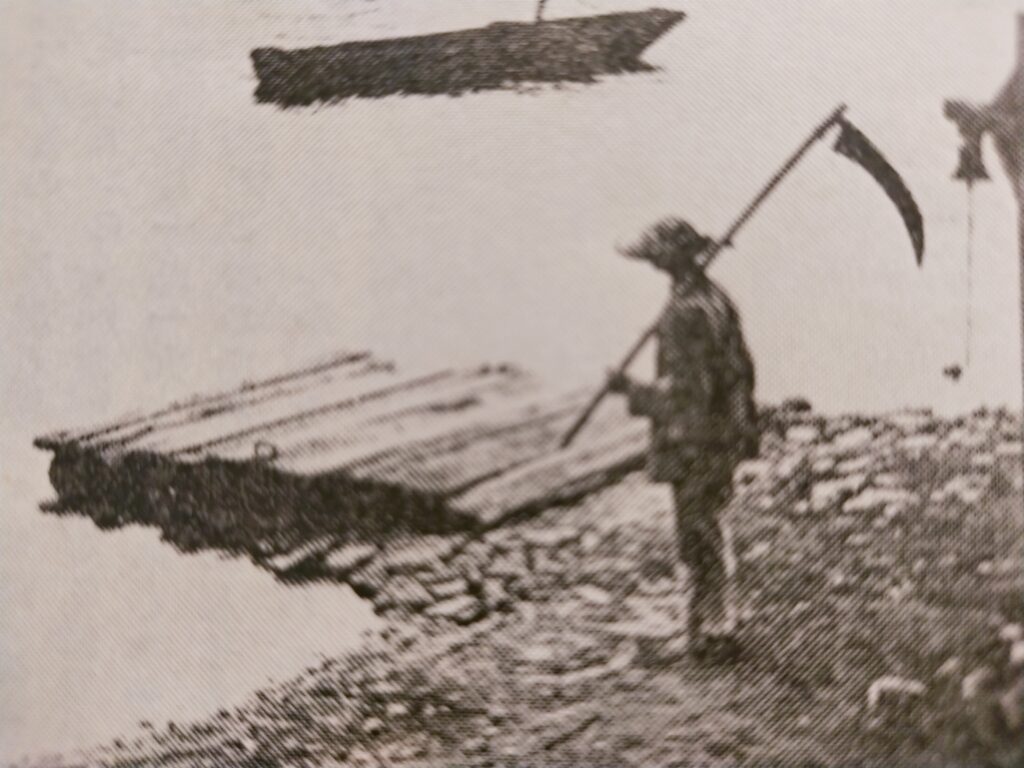

いきなり、宿についたアランの後姿をフォローする移動撮影と、大鎌を担いで渡し船の出航を知らせる農夫のカットバックが見られる。

開始早々、悪夢のような、異次元の世界のような違和感に満ち満ちた映像が展開する。

宿の部屋は窓から外の光があふれるような、露出過剰の画面もある。

部屋に飾られた、臨終の風景を描いたかのような絵画をなでるように見るアラン。

「アンダルシアの犬」そのものの、つながりのない象徴的なシーンが続く。

夜、宿の部屋をノックし、老人(村の領主らしい)が入ってきて『私が死んだあと開封するべし』とした封書を置いて去るあたりからアランの悪夢の世界に入ったらしい。

どこからが悪夢で、何が現実かわからないし、映画はそもそも悪夢と現実を峻別して描いてはいない。

アランは領主の屋敷へ行って病弱な娘を見る。

彼女は吸血鬼と呼ばれる悪霊に魅入られ血を吸われたらしい。

吸血鬼を助ける存在の村の医者がアランから採血して(娘に輸血する?)ことでアランを吸血鬼の子分としてしまった(らしい)。

吸血鬼とは生前に悪行を重ね、成仏できない霊的存在であり、本作では老婆の姿?で夜に棺から出てくる。

棺を開くショットが棺内部から撮られる鋭角的なショットが斬新だ。

犠牲者の娘は邪悪な目つきをするが、『死ねたら楽なのに』と正気に戻ったようなセリフも吐く。

彼女は、村の因習にとらわれ、宿業の結果として死んでゆく犠牲者として描かれる。

吸血鬼の犠牲者が、首に歯の後をつけて狂ったように血を求め、十字架にわざとらしくひるむ、ハリウッド以降の吸血鬼の犠牲者像はここにはない。

むしろ「ノスフェラトウ」の、村民に差別され、弱々しく、光の中に消滅してゆく吸血鬼像に近い。

いずれにせよドライヤーの興味は吸血鬼の不死身の悪役像にあるわけではなく、またホラーにあるのではない。

怪物としての吸血鬼の不気味さと並行して、古い因習にまみれた農夫たちを、シャドーや大鎌などの小道具を使って描いていることからも、吸血鬼伝説を欧州の負の歴史の一部としてとらえている。

結局それらの描写がホラーとなっているのだが。

撮影のルドルフ・マテは、「最後の億万長者」(34年 ルネ・クレール)、「リリオム」(34年 フリツラ・ラング)らを撮影。

ハリウッドに渡り、「孔雀夫人」(36年 ウイリアム・ワイラー)、「海外特派員」(39年 アルフレッド・ヒッチコック)、「生きるべきか死ぬべきか」(42年 エルンスト・ルビッチ)などそうそうたる作品の撮影を担当。

のちに監督に転じた。

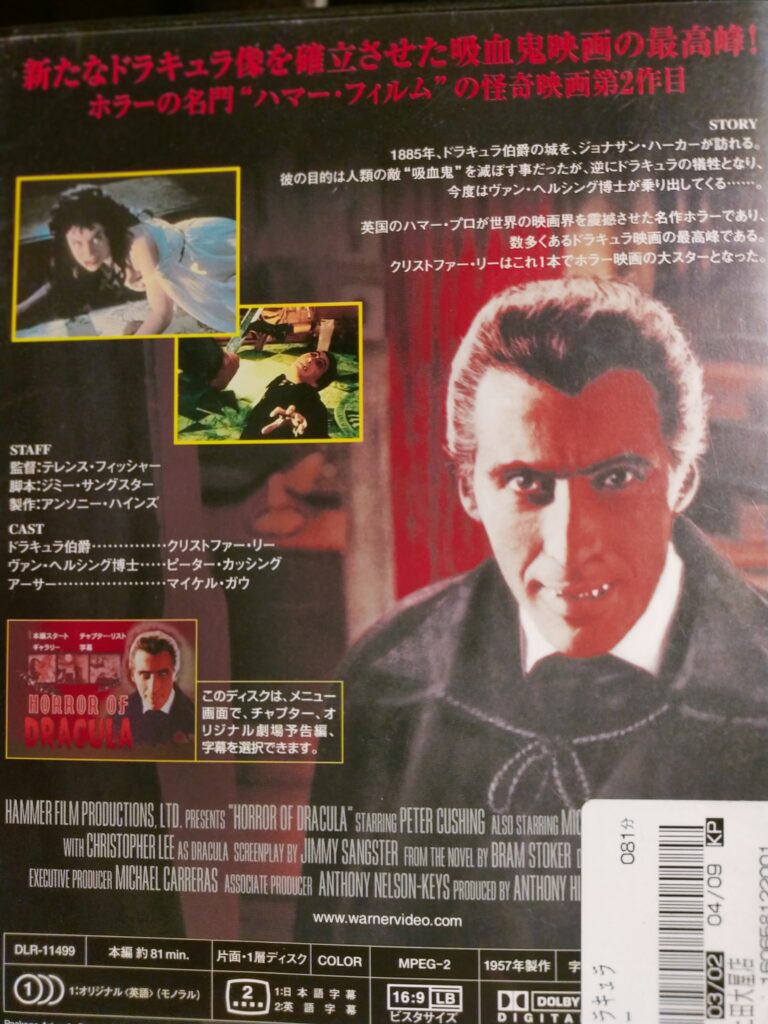

「吸血鬼ドラキュラ」 1957年 テレンス・フィッシャー監督 イギリス・ハマープロ

イギリスの製作会社ハマープロが、30年代のハリウッドでホラー映画をヒットさせたユニバーサルのドラキュラ、フランケンシュタインなどをリメークしたのは50年代のこと。

ワーナーブラザースの出資と配給で「フランケンシュタインの逆襲」を製作したのが57年。

次回作が「吸血鬼ドラキュラ」だった。

ちなみに前回の「DVD名画劇場」で紹介した「恐怖の雪男」はそれ以前に製作されたハマープロ作品で、イギリス映画らしさに溢れた佳編だったが、ハリウッドの出資はなく、また日本未公開だった。

クレジットタイトル順では、吸血鬼を退治する医者の博士、ピーター・カッシングがトップ。

ドラキュラ役でブレークし、のちには「007」の悪役にも起用されるクリストファー・リーは4番目。

配役は地元イギリスで固められているようだが、カラーで再現されるドラキュラ城内部などのセットには予算がかけられている。

また、吸血鬼に篭絡される女優陣の生々しさや、ドラキュラの超人的な凶悪さ、吸血鬼と博士らの手に汗握る攻防などがカラーで劇的に再現されている。

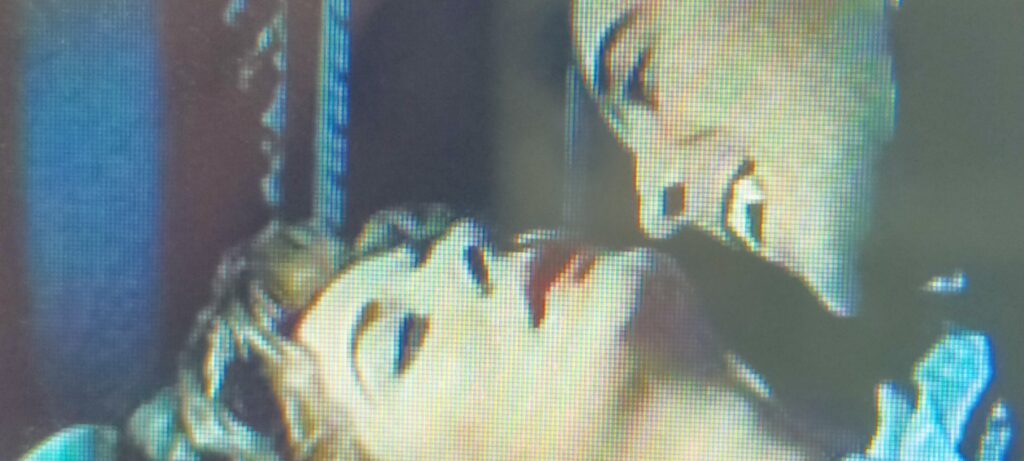

開始早々ドラキュラ城を訪れた司書に、吸血鬼となっている美女が迫る。

肉感的な美女が牙をむきだして司書ののどにかみつく。

ドラキュラが美女ののどにかみついたり、美女が男ののどにかみつくシーンのクローズアップは、この作品から吸血鬼映画の売り物となったのかもしれない。

ショッキングで生々しく、エロチックな吸血鬼映画の山場の一つである。

更には、棺桶で町にやってきたドラキュラが、夜な夜な篭絡しに通ってくる若い女性の恍惚の表情もいい。

ドラキュラ除けのニンニクの花や十字架を排除し、窓を開けてドラキュラを待つ女性は、吸血鬼の被害者というよりは、背徳の誘惑者の夜這いを心わななかせて待つ女性の心理そのものである。

クリストファー・リーのドラキュラは誘惑者の色気と俗物性に溢れている。

被害者の女性たちは、一方では棺桶で横になっているときに杭で打たれて被害時の姿になって成仏し、また夫からの輸血によって回復する。

十字架には大げさに反応し、焼き鏝を当てられたように傷跡がつく。

日光にも弱い。

こういった吸血鬼の弱点をドラマチックに表現したのもこの作品からであろう。

行動力豊かなドラキュラと博士らのスリリングな攻防も、現代的だ。

最後の見せ場は、光を浴びて崩れ去ってゆくドラキュラの特撮シーン。

クリストファー・リーの大げさともいえる断末魔の表情と、手や顔が崩れて飛散してゆく特撮が素晴らしい。

ドラキュラ城の立地する19世紀のトランシルバニアの村の居酒屋の主や集う人が、因習にまみれた閉鎖的な中世の中欧に見えないこと。

ドラキュラ城内部のセットが新しく、御殿のようで、30年代のユニバーサル版のクモの巣とほこりにまみれたセットと比べて、ホラー感がなかったこと、などの不満はある。

決して吸血鬼ものの原典、決定版とは思えないが、吸血鬼の特徴の再現や被害女性とのエロチックな関係の示唆などに現代的な表現を見せた作品である。

ピーター・カッシングの存在もハマーフィルムの至宝というべきものであろう。

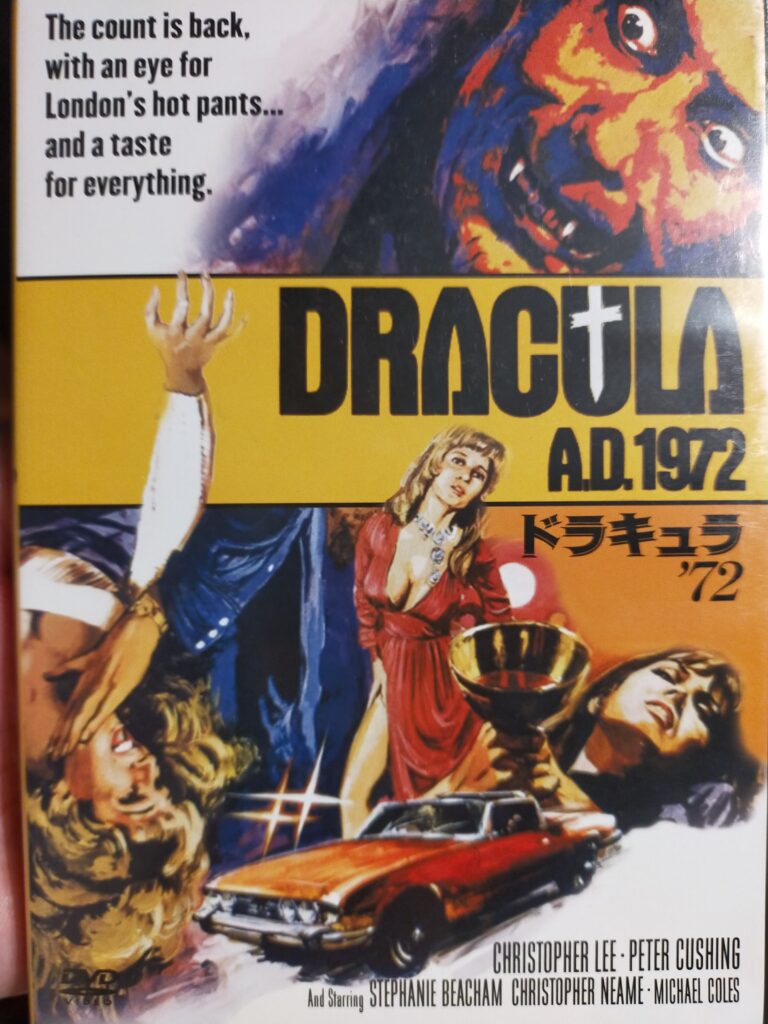

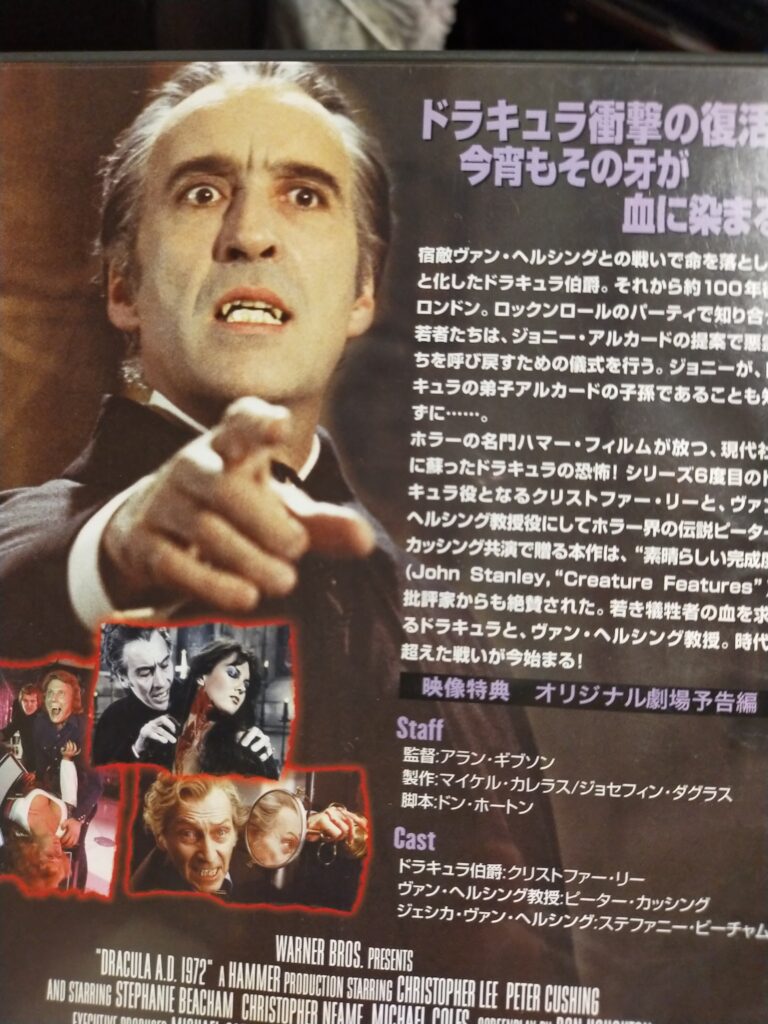

「ドラキュラ’72」 1972年 アラン・ギブソン監督 イギリス・ハマープロ

ハマープロによるドラキュラシリーズ6作目。

第1作が製作された1957年から25年たっている。

主演の吸血鬼とそれに対する博士の配役は、鉄板のクリストファー・リーとピーター・カッシング。

第1作ではカッシングがトップだったクレジット順が本作では、リーがトップに来ている。

リー扮するドラキュラは第1作から衰え知らず、ますます目を充血させて鬼気迫っているが、カッシングは終盤の山場の急を急ぐシーンで息切れが目立ち、格闘シーンでは弱々しくやられっぱなで、年齢を感じさせる。

そこが本作の演出意図でもあるのだが。

1972年のロンドン。

世の中は新世代の若者が我が物顔に青春を謳歌している。

謳歌といってもたまり場で無為に過ごし、クスリと酒とフリーセックスに時間を潰しているだけ。

余りに暇なものだから、グループにいつの間にか紛れ込んだ正体不明の若者ジョニーの誘導で、黒ミサに興味本位で参加し、100年前に滅んだドラキュラの復活とヘンシング博士一族への復讐に、きっかけを与えてしまう。

そのグループにはヘンシング博士(現代の)の孫娘ジェシカ(ステアニー・ビーチャム)がいる。

70年代とドラキュラの接点をどう表現するのかというのが本作のポイントの一つだったが、無為な若者の興味本位のオカルト趣味がもたらす心理的隙間をそこに持ってきたわけだ。

カッシング扮するヘンシング博士の研究も、存在も、70年代の世相からはかけ離れており、いきなり博士とドラキュラの古式豊かな抗争劇を持ってきても現代とはつながらなかったろうから。

軽薄で空虚な現代の若者たちが、オカルトに取り込まれ、その象徴たる吸血鬼に簡単に篭絡されてゆくというストーリーは、事実は小説より奇なりではないが、悪の前に非力な現代人を象徴していて、その意味でのリアリテイーがある。

ドラキュラの超人的能力の誇張や、対するヘンシング博士の神の力を背景にした正義の表現は最低限に抑え(老境に差し掛かったカッシングに敢えて年齢を意識させた演技をさせて)、現代人の不安定な心理の危うさの恐怖を強調した作品。

ドラキュラ本人ではなく、その弟子の子孫のジョニーをメインに持ってきてその不気味さを強調し、現代とのマッチングをしてもいる。

ここには、イロモノとしてのドラキュラではなく、現代の不安というリアリテイを背景とした緊張感を持った新たなドラキュラものを目指した製作陣の姿勢がみられる。

ジェシカ役のステファニー・ビーチャムはマーロン・ブランドと共演した「妖精たちの森」(71年 マイケル・ウイナー監督)でブランド相手に体当たり演技でデヴューした女優。

存在感は十分で、演技も上手い。

新世代の若者の浮遊感には似合わなかったが、悪夢に汗だくで悶える演技や、ドラキュラの花嫁として白いドレスから見事な胸の形をのぞかせる場面などは圧巻だった。

ジョニーに誘惑され、ドラキュラに崩壊させられる若者グループの一員で「シンドバッド7回目の航海」(74年)や「007私を愛したスパイ」(77年)でスターダムに上った、無名時代のキャロライン・マンローも出ている。

ハマープロによるドラキュラシリーズは、7作目の「新ドラキュラ・悪魔の儀式」(73年)でクリストファアー・リーとピーター・カッシングの最後の共演を終え、「ドラゴンVS7人の吸血鬼」(74年)でシリーズ最終作を迎えることとなる。