ベルリンオリンピックとレニ・リューフェンシュタール

第11回オリンピック・ベルリン大会は1936年に開催された。

当時はナチス党がドイツの政権を握り、首相はヒトラーだった。

ドイツ国内のユダヤ人迫害は始まっており、国際社会(アメリカのオリンピック協会やユダヤ系の有力選手ら)は、ベルリン大会のボイコットも示唆しながらドイツのユダヤ人政策に抗議した中での開催だった。

ドイツはオリンピックを国威発揚の場ととらえ、ヒトラーはベルリン大会の準備を、ドイツ政府のスポーツ・レクレーション委員会幹事を務めてきたカール・デイーム博士に委任した。

博士は前回のロサンゼルスオリンピックを参考にさらに最先端の技術を用いた。

新式の得点表示器、トラック競技の写真判定装置、フェンシングの電気審判器などだった。

また、博士は4000人の選手村の設置も監督し、フィンランドの選手用にサウナ、日本選手団のために畳、アメリカ用にアメリカ式マットレスなどを用意した。

大会の規模、技術的進歩、大衆化などで、近代オリンピックのエポックメイキングとなったのがベルリン大会だった。

映画という媒体に記録され、拡散したことでも画期的な大会となった。

ドイツ政府は、ベルリン大会の記録映画の撮影をレニ・リューフェンシュタールに委嘱し、そのための映画会社(オリンピック映画会社)の設立を認めた。

リーフェンシュタールは、オリンピック映画会社を通じて予算獲得など映画製作を行った形を取ったが、同社の予算は全額がドイツ政府の出資によるものであり、製作準備、撮影なども政府の特別の便宜に基づいていた。

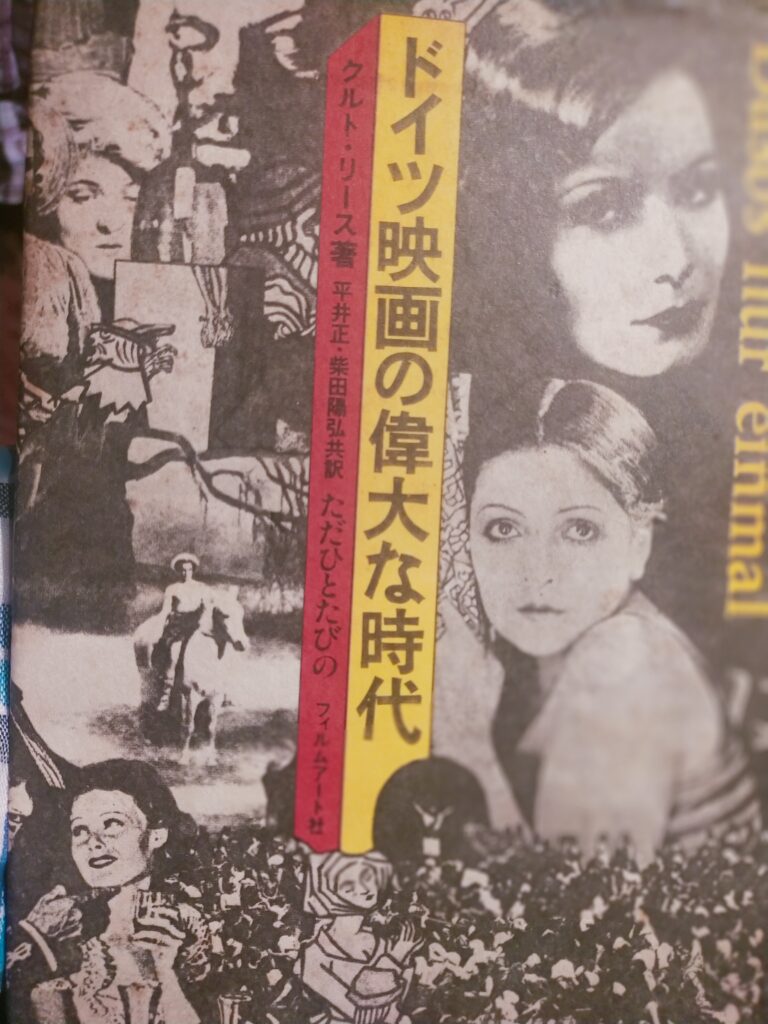

『彼女(リーフェンシュタールは)できるだけ様々な視点から、できるだけ多くの撮影を試みなくてはならなかった。』(「ドイツ映画の偉大な時代』1981年クルト・リース著 フィルムアート社刊 P475より)

リーフェンシュタールは、撮影に臨んで競技日程、場所などを把握し、綿密なスケジュールを立てた。

メインクルーに6人のプロカメラマンを用意し、ほかに10人のアマチュアカメラマンを観客席に放って観客らの反応を捉えた。

トラック沿いにカタパルト式の移動レールを設置してランナーをカメラでとらえ、風船にカメラを乗せて飛ばした。また、飛込競技を捉えるために水中カメラを開発した。

前もってIOCから、撮影上の様々な規制を受けながらも、フィールドに穴を掘り、選手の感情を捉えるべく肉薄したり、ドラマチックな盛り上げの再現のために実際の選手と役員に競技を再現させたりした。

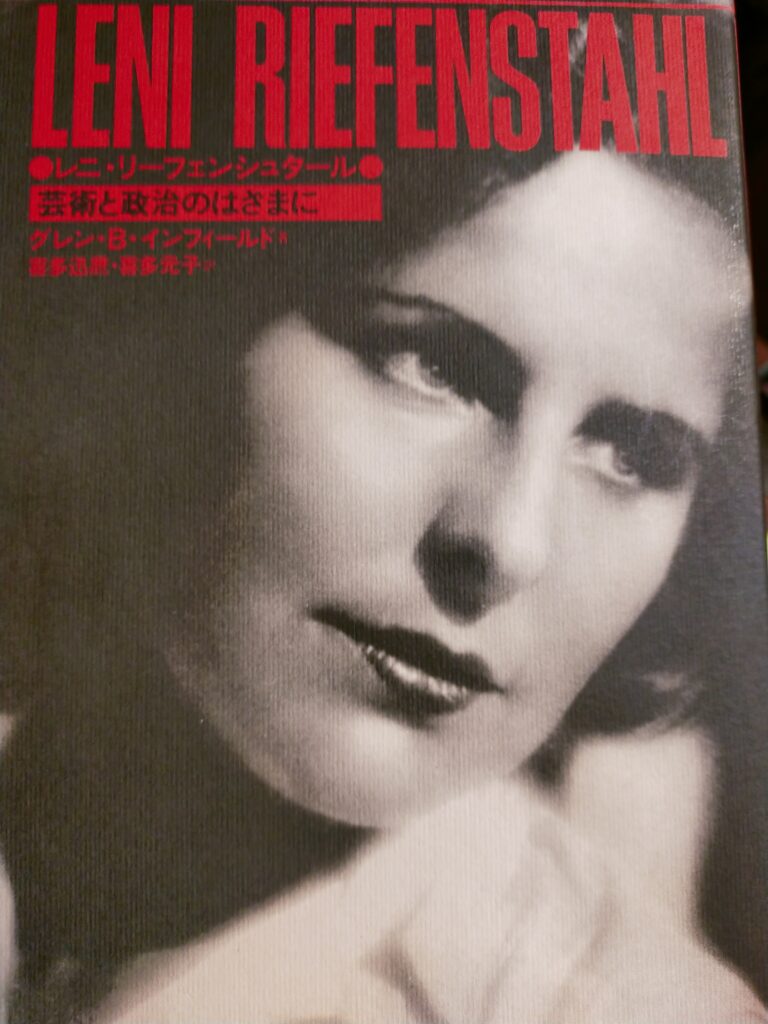

『彼女(リーフェンシュタール)は、いつも黒いコート姿のアシスタントたちに囲まれて、その白いコートを際立たせていた』(「レニ・リーフェンシュタール 芸術と政治のはざまに』1981年 グレン・B・インフィールド著 リブリポート社刊 P222より)

編集に18か月をかけ、400,000メートルの撮影済みフィルムを、前後編合わせて約6000メートルにまとめて、「オリンピア」は1938年2月に完成した。

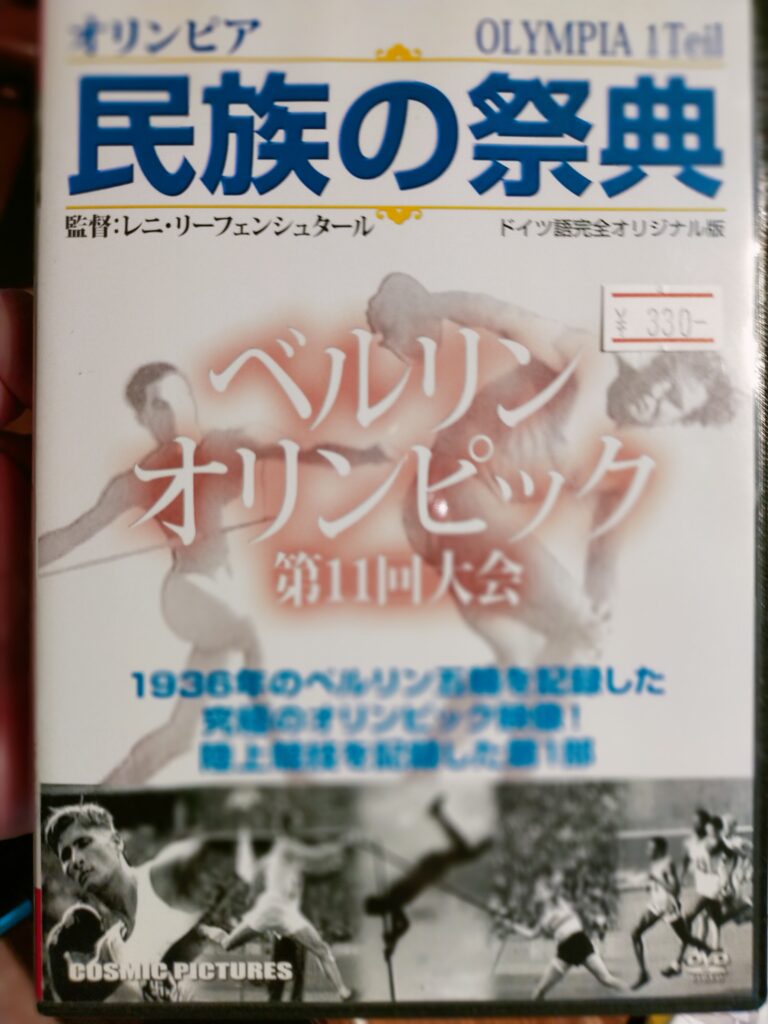

「オリンピア第一部・民族の祭典」 1938年 レニ・リューフェンシュタール監督 ドイツ

前後編に分かれて編集された「オリンピア」の前編。

開会式と陸上競技が収められる。

開会式に至る映画のプロローグ。

「意志の勝利」ではユンカースの飛行から、メルセデスオープンカーのパレードまで会場に至るプロローグを流れるようにまとめ上げたリーフェンシュタールは、オリンピックの開会に合わせて、古代ギリシャの彫像から、競技に挑む若者、神に踊りをささげる女性にオーバーラップさせ、成果の点灯からベルリンまでのランナーを象徴的に演出する。

ベルリン大会から始まった、ギリシャ・オリンピアから開催地までの聖火ランナー。

地図上でルートを追い、町々の様子を捉える。

夕暮れの海岸を一人走り続けるランナーは神々に火を届けようとする神話の一場面のようだ。

大会の主宰者・ドイツと記録者・リーフェンシュタールの意志と狙いが一致した場面だ。

ドイツにおけるベルリンオリンピックは当時の政権の権勢発揚だけではなく、国の歴史と尊厳をかけての催しだたことがわかる。

聖火ランナーがベルリンのスタジアムに到着した場面。

塔上のファンファーレはともかく、聖火ランナーの背後からスタジアムの門と満員の場内を捉えるカメラは、臨場感がたっぷりに観客らの高揚感が捉えられている。

この場面は撮り直しではないだろうからリーフェンシュタールら撮影クルーの周到な準備と、当日の果敢な撮影が行われたことがわかる。

選手入場はトップのギリシャをはじめ、オーストリア、イタリアなどの友好国がナチス式の敬礼で行進。

意外なのはフランスの選手もナチス式の敬礼だったこと。

軍隊帽をかぶった日本選手団は一般式の敬礼だった。

いよいよ競技開始。

映画は、円盤投げ、ハンマー投げ、やり投げ、高跳びなどのフィールド競技やトラックの各種目を順々に捉えてゆく。

この時代のオリンピック陸上種目の上位選手は北欧、西欧、北米の白人選手だったことがわかる。

ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカ、カナダなどの白人選手が活躍し、スタンドは盛り上がる。

欧米にとって平和で活気ある時代だったことだろう。

日本選手も友好国ドイツの大会だからか大規模な選手団を派遣しており、中距離走や跳躍競技に有力選手が出場している。

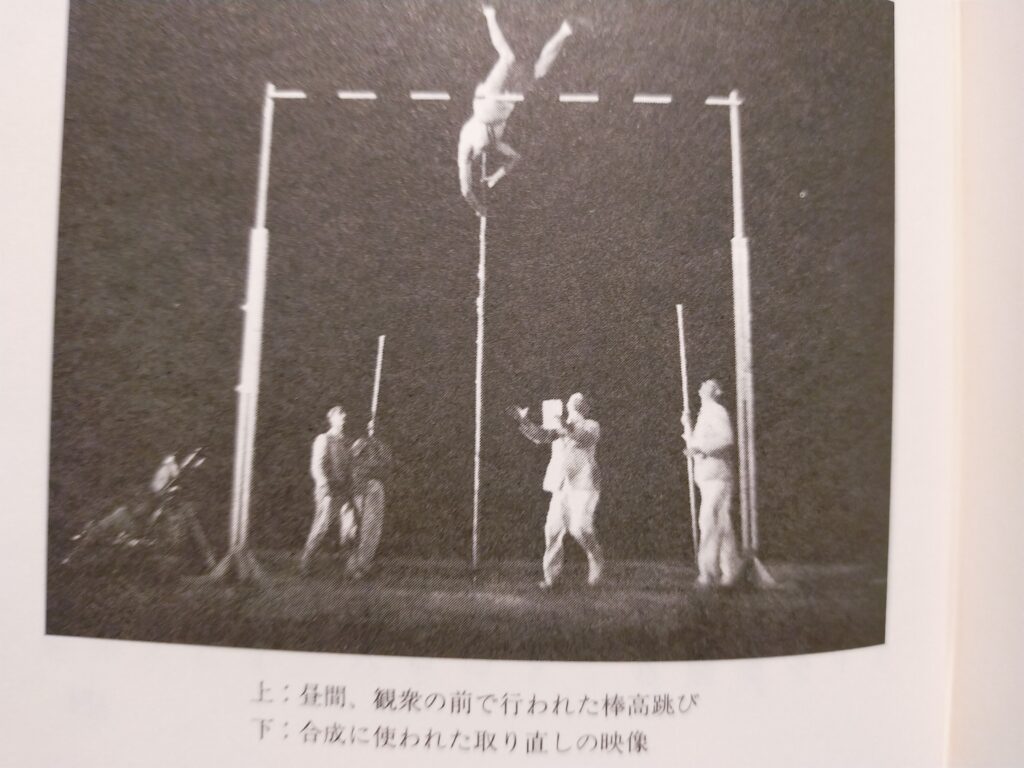

日本選手がらみの「撮り直し」場面は、棒高跳びの場面で使われる。

優勝決定まで8時間を経過し、日没後に決着を迎えた棒高跳び。

西田選手と大江選手が2位、3位に入賞、優勝はアメリカの選手となるが、優勝を争った西田とアメリカ選手の跳躍前の様子と、暗闇での跳躍場面、決着後の握手などは撮り直された映像だった。

この「撮り直し」、のちの日本でのリーフェンシュタールらと西田選手らの幸福感に満ちた再会の写真を見ても、必ずしも選手らに負担ばかりを負わせたものではなく、むしろ彼らをして映画の「出演者」としての達成感や充実感のようなものをもたらしたのではないかと思われる。

リーフェンシュタールの「演出者」としての満足感はもちろんのことだったはずだ。

「民族の祭典」において、別の意味でリーフェンシュタールの興味を引き、完成した作品で多くを割いたのは、当時100メートルの世界記録者、オーエンスの躍動する肉体と、意外だがマラソンの孫の死力を尽くした極限の姿で、特にオーエンスについては競技の様子はもちろん、その前の緊張感やオフのリラックスした姿などが時間をかけて捉えられている。

当時のナチス政府は、黒人などを差別する政策だったが、リーフェンシュタールはヒトラーの好みより芸術家としての自分の好みを優先したことになる。

当時の様子として、走高跳が男女とも鋏飛びであったこと、短距離走ではスタートブロックは使われず、トラックに穴を掘って足場にしていたこと、やり投げのフォームは現在とほとんど変わっていなかったこと、マラソンではjタウを脱ぎ上半身裸で走る選手がいたこと、棒高跳びの着地点が平板な砂だったこと、などなど興味深い歴史的記録でもあった。

当時の観客が見れば、遠い異国のオリンピックという興味のほかにも、手に汗握る競技のスリルと盛り上がりを堪能したのだろうと思われる。

「オリンピア第二部・美の祭典」 1938年 レニ・リューフェンシュタール監督 ドイツ

前編と同時に撮影・編集された「オリンピア」後編は、陸上競技以外の模様が収められている。

といってもスタジアムで行われた十種競技(トラック、フィールドの代表競技の総合種目)がそれなりの尺で収められおり、ベルリンオリンピックの、何よりリーフェンシュタールの関心が圧倒的にスタジアムの陸上競技にあったことがわかる。

「美の祭典」としてまとめられた競技には、球技、水泳、馬術、自転車などがあるが、「民族の祭典」の描写よりどこか淡々としている。

むしろリーフェンシュタールの関心は作品の中にわかりやすいほどに表われており、それは飛び込み、馬術などにおける人間の(特に男性の)肉体美と躍動、危険なスリルなどである。

「美の祭典」は選手村の朝のシーンから始まる。

水面に反射する光、木洩れ日、鳥のさえずり。

夢のような田園のごとき選手村の朝。

裸で湖水に飛び込み、サウナで汗を流す男子選手たち。

フィンランド選手団をモチーフとしたようだが、どうみてもスケッチ的な描写ではなく、ねっとりとした己の美学に基づいて演出されたこのシーン。

ゲルマン神話的なリーフェンシュタールの、そして当時のドイツ権力者たちの理想に基づく場面だ。

「民族の祭典」では、古代ギリシャ神話を題材とした導入シーンを持ってきたリーフェンシュタールが、ここでも自分のこだわりに忠実なプロローグシーンを作りだしている。

「美の祭典」にはスタジアム競技がほぼ出てこないからか、観戦するヒトラーなど権力者たちは写っていない。

そこにいるのは馬術競技の審判・運営の軍服姿のドイツ軍人だったり、ヨット競技でのドイツ軍艦のスタートの号砲だったり水兵の姿だったりする。

彼等は必ずしもナチスではなく、国防軍だったりするのだろうが、競技の現場で目立つ軍服姿は時世を嫌が上でも感じさせる。

リーフェンシュタールは得意げに、また必要以上に軍人の姿を強調している。

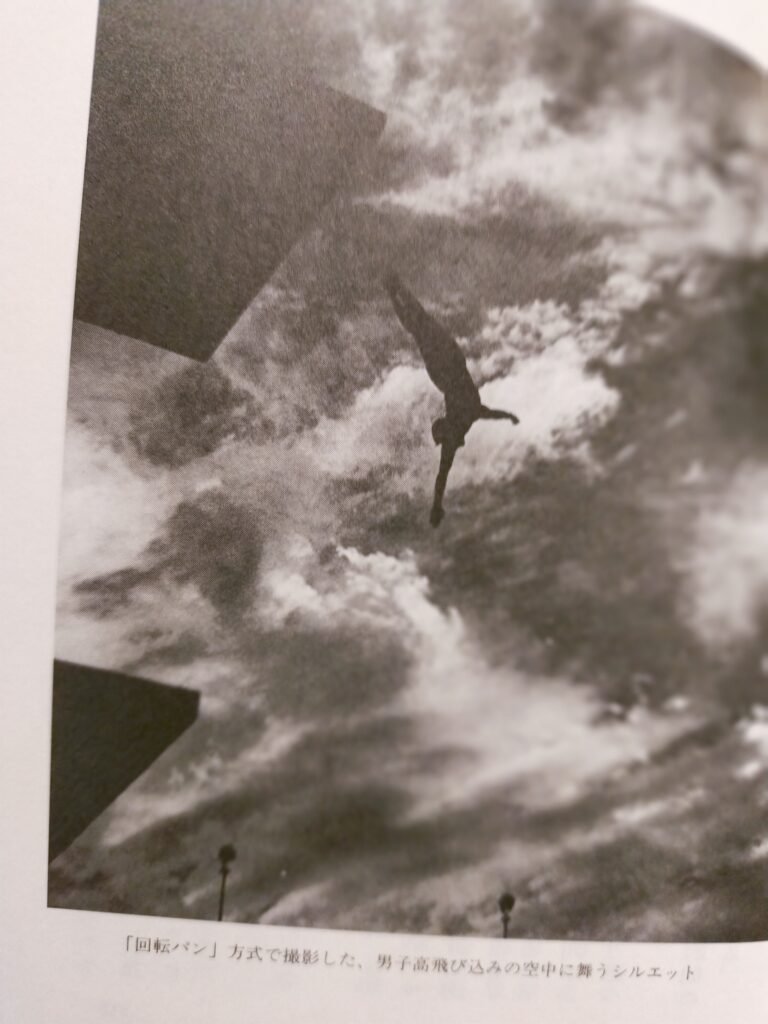

リーフェンシュタールが好んだのが飛込競技で、これでもかと繰り返される。

太陽をバックにシルエットに塗りつぶされて空中を舞う選手のシルエット。

当時の飛び込みは空中姿勢が重要だったようで、筋肉隆々の選手たちが、空中姿勢を誇りながら、派手なしぶきを立ててザッパーンと飛び込む。

現在はいかに静かに入水するかを競うのであろうが、当時のスタイルの方がリーフェンシュタールの好みにアピールしたことが想像できる。

馬術のワイルドさが現在からは想像もつかないことも衝撃的だ。

谷に向かって障害が置かれたコースに次々と落馬する選手たち。

そもそも障害のコースが今のように整備された馬場でなく、野原や林を縫って設定されている。

障害には大きな池も設定されてもおり、人馬ともどもずぶ濡れになる。

騎手が振り落とされ、馬が怖がって動かず、馬ごと転倒する。

その荒っぽさがリーフェンシュタールの琴線に触れたのであろうか、馬術競技の尺も長い。

「日本版」には存在するという水泳女子200メートルの前畑選手の場面はない。

本作品が「オリジナルドイツ語版」だからだろう。

『政府の目的は、ナチ・ドイツとヒトラーのためのプロパガンダ製作にあった。そしてリーフェンシュタールは、意識的にせよ無意識にせよ、この目的を申し分なく見事に達成したのだった』(「レニ・リーフェンシュタール 芸術と政治のはざまに』1981年 グレン・B・インフィールド著 リブリポート社刊 P263より)