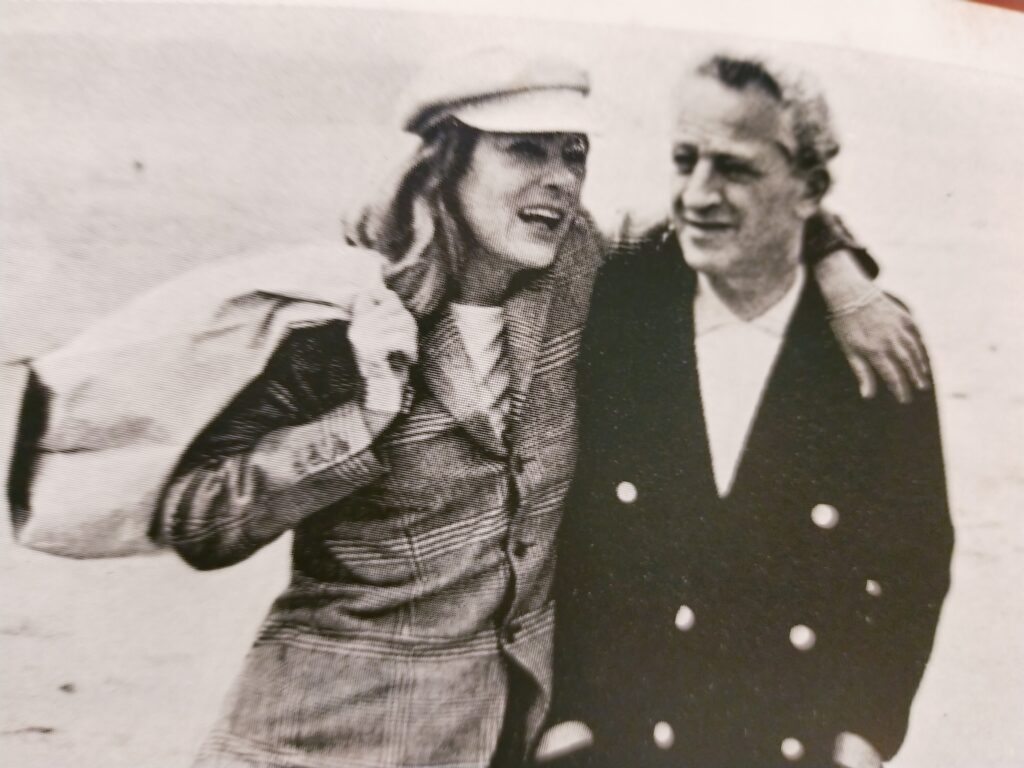

メルクーリとダッシン

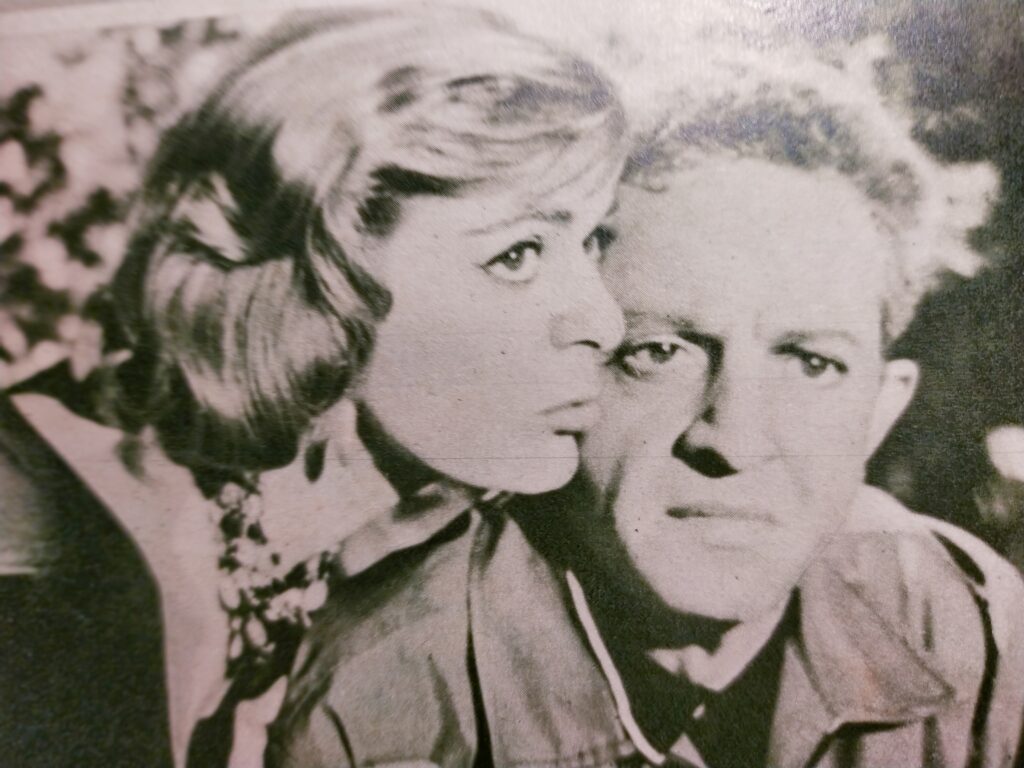

メリナ・メルクーリはギリシャに政治家一家の娘として生まれ、舞台女優のキャリアを積んでいたが、アメリカ人監督のジュールス・ダッシンと知り合い恋に落ちる。

二人とも既婚者で、ダッシンには子供もいた。

ニューヨークにユダヤ人移民の子として生まれたダッシンは、映画監督として「真昼の暴動」(47年)、「裸の町」(48年)などドキュメンタリータッチの作風で売り出していたが、マッカーシズムの犠牲者としてヨーロッパに亡命的な移住を余儀なくされていた。

数年のブランクを経て、フランスで「男の争い」(55年)を撮り、カンヌ映画祭で監督賞を受賞した。

メルクーリと出会ったのはそのころだった。

意気投合した二人は「宿命」(57年)、「掟」(58年)を独立プロデユーサーと組んで作り上げた。

のちに「日曜はダメよ」の原案となるアイデアをダッシンが思いつき、ユナイトのヨーロッパ支社長に出資と配給を取りつけてできたのが本作である。

ダッシンは(「日曜はダメよ」について)語る。

『他人に自分の考えをそっくり押し付けようとする男の話』

『万事うまく行っているところにずかずか入ってゆき、何でもかんでも捻じ曲げてしまう男なんだ。その彼が一人の女に出会う。彼女はギリシャ人で、男はアメリカ人だ』

『悪い奴じゃない。ただ危険なほどナイーブなんだ。ボーイスカウト、つまりとてつもなく単純なんだ。彼女はとても幸せで、彼にはそれが我慢ならない。彼女が幸せなはずはないと思っているんだ』。

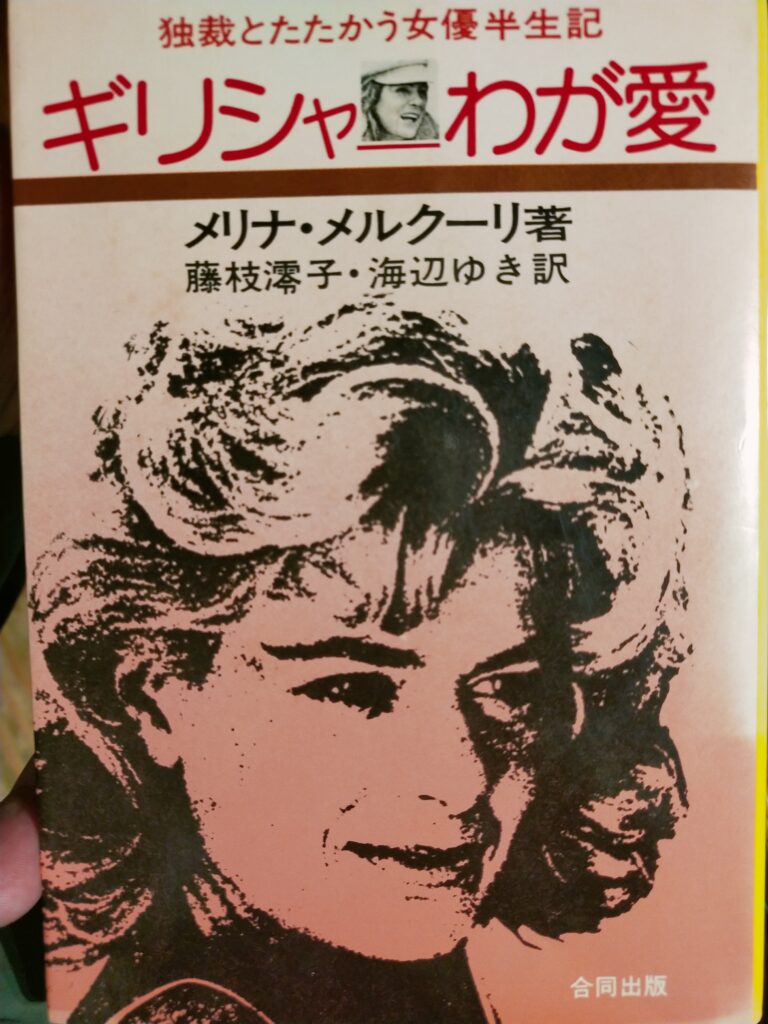

(メリナ・メルクーリ著「ギリシャわが愛」1975年合同出版社刊P177、178より)。

ギリシャのピレウス港を舞台にした物語はこうして始まった。

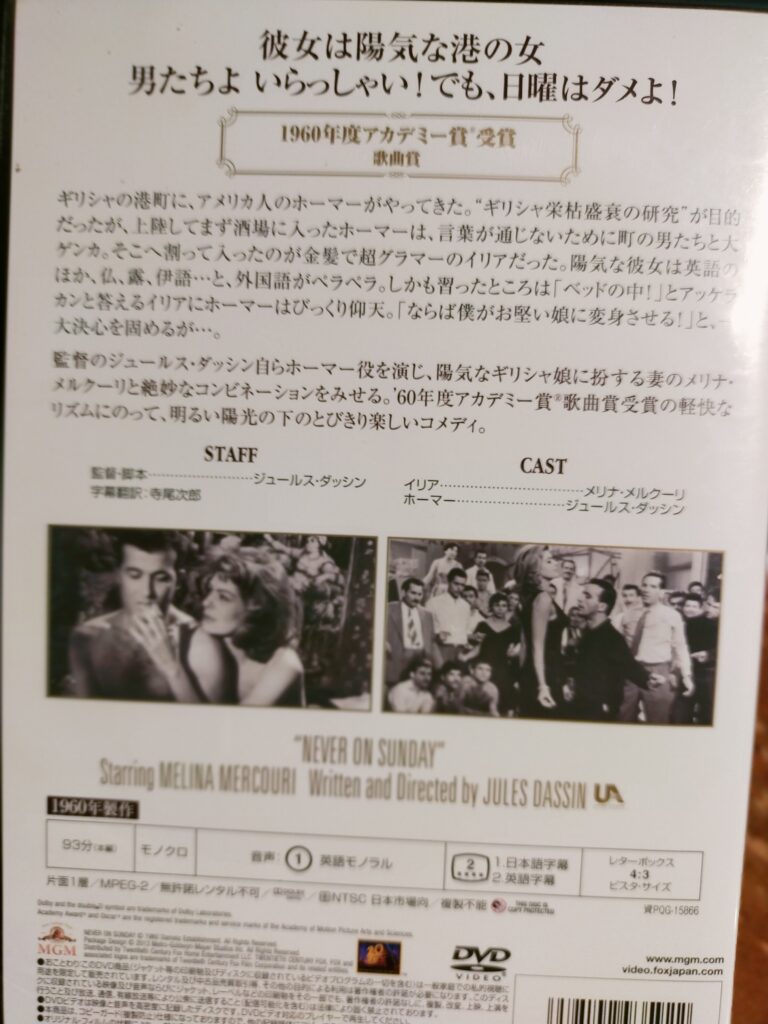

「日曜はダメよ」 1960年 ジュールス・ダッシン監督 ギリシャ

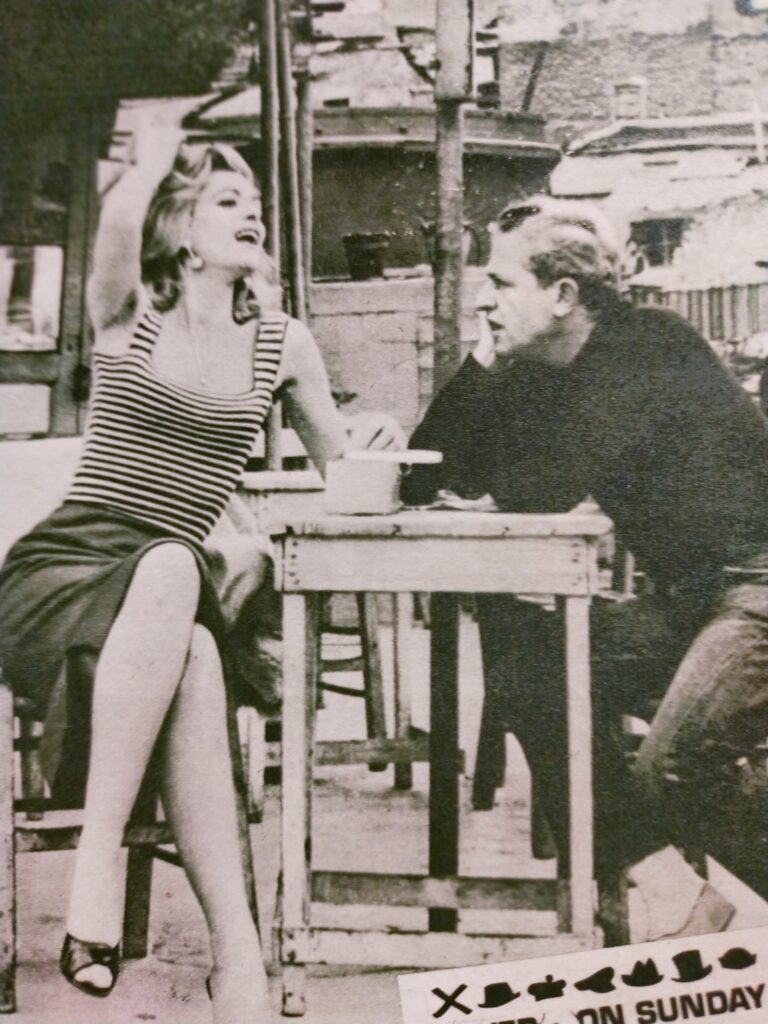

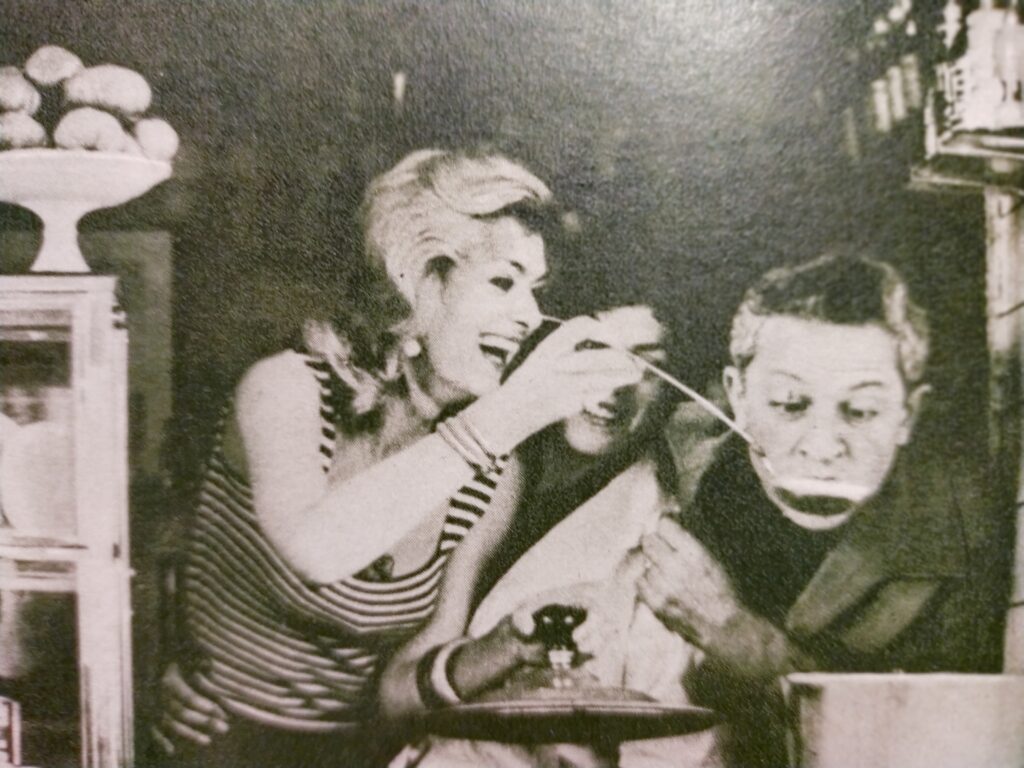

ピレウスの娼婦イリアを演じるメリナ・メルクーリ。

目が大きく、スタイルがよく、自分の魅力がわかっている。

育ちの良さが隠せない、生まれながらのヒロイン。

たばこの吸いすぎとウーゾ(ギリシャのスピリッツ)の飲みすぎで声がガラガラ。

ダッシンの演技は、ニューヨーク時代にイディッシュ語の舞台で鍛えた歩き方が、踊るようだ。

アメリカ人らしい直情的な反射神経もある。

ただし、常に尖っていて「文明人」らしい余裕はない。

ダッシン扮するアメリカ人哲学者ホーマーが体験するギリシャは、例えばブーズーキという弦楽器の演奏が流れるタベルナ(酒場)では、ウーゾ以外のものを注文されるのを嫌がり、興が乗ってくるとおっさんがソロで踊り出す。

そのおっさんは踊りに拍手されると侮辱されたと感じる。

なぜならソロの踊りは全く自分のためだけの踊りだからだ。

タベルナではウーゾのグラスを空けると、グラスを床でたたき割る。

ホーマーがアメリカで流行っている精神分析をひけらかし、ギリシャ人に「(その気持ちは)母への憎しみが潜在的にあることが原因だ」などと言おうものなら、「母親は聖母だ!」と反論と反撃のパンチを浴びる。

ホーマーはギリシャの習慣と精神にいちいちびっくりし、大げさな反応を示すが、映画は勝手にアメリカ文化(精神分析、アンチアルコール、キリスト教原理主義的な倫理観、科学信仰、西欧文化への偏重など)を押し付けるホーマーの場違い感を強調する。

イリアを中心に、美しいものを愛で、義務感よりも楽しみを生きがいとするピレウスの港町で働く男たちは、時として、イリアをヒロインとしたミュージカルのバックダンサー兼コーラスの如く描かれる。

その幸福感は、見ているものが「実際のギリシャ社会はそんなものじゃないだろう」と、醒める思いをするほど予定調和的に美化されてもいる。

それらの予定調和感は、ダッシンがそこまで深くギリシャを理解していないことの表れだろうし、また敢えてギリシャ社会の現実をそこまで深く描こうとしなかったからでもあろう。

この作品にとってのギリシャは、イリアという娼婦に象徴されている。

それはとてつもなく魅力的で困惑的ながら、誇り高く、それでいて恐ろしく無知で、直感的で、『進歩性』のないギリシャそのものである。

彼女はギリシャ悲劇を円形劇場で観劇して、涙を流しまた爆笑するが、その悲劇的結末を自分流に解釈するのだ。

「主人公たちは和解して海岸へ行く』と。

これがホーマーには理解できない、最後まで。

そしてピレウスの港に軍艦がやって来ると矢も楯もなくワクワクし水兵たちを迎えに駆け出したくなるのだ。

彼女を「教化」しようと散々試みたホーマーを軽く裏切って。

ダッシンの脚本は、おせっかいなアメリカ人のギリシャ文化への出会いと、相互無理解と、アメリカ人による「教化」の失敗を描きつつ、ギリシャ文化への愛着は、深い理解は保留しつつも、メルクーリの太陽のような存在に託して思いっきり打ち出している。

メルクーリが登場する部分は、ほぼ彼女の自由にさせている。

たびたび登場する、タベルナでのブーズーキのメロデイ。

男たちはイリアを中心に嬉しそうだ。

そして日曜日はイリアの自宅で(日曜はイリアの休業日)男たちが集まり、イリアを賛美する。

ユナイト配給のハリウッド資本映画乍ら、ギリシャ語が飛び交い、ホーマーの英語はイリアが通訳する。

ホーマーのイリアへの「教化」は失敗するが、「アメリカの失敗とギリシャの勝利」と単純には描いていない。

船でギリシャを去るホーマーを見送りに、イリアを中心にピレウスの男たちが船上でじゃれ合う姿に、いつまでも変わらぬギリシャへの憧憬にも似た肯定感があふれているのだった。

メルクーリが劇中で「プレイバック撮影」(セットに流す音楽に合わせて歌い、演技する撮影方法)で歌う主題歌は世界でヒットし、今ではポピュラー。

彼女はカンヌ映画祭で最優秀女優賞を獲得した。

(おまけ)作品の舞台ピレウスとギリシャについての思い出

ピレウスはギリシャ一の港で、諸外国からの航路やエーゲ海の島々への航路の窓口となっている。

1981年に、エジプトからイタリア船に乗ってついたところがピレウスでした。

夜中についたので、港の施設のベンチで夜を明かしました。

ピレウスからアテネまでは近代的な地下鉄が通じており30分ほどで着いた記憶があります。

地下鉄の座席に親子の乞食(子供は眼を患っていた)がいたことも。

アテネのシンタグマ広場で各国からのバックパッカーとともに雑魚寝の野宿をして、日本大使館で日本からの手紙を受け取り、パルテノン神殿などを見た後、ギリシャの島でも一つくらい見ておこうかと再びピレウスを訪れました。

確かイドラ島というところへ行ったのですが、青函連絡船くらいの大きなフェリーの甲板で半日くらい過ごしました。

たまたま日本の貨物船とすれ違い、気が付くと貨物船の日章旗に手を振っていました。

着いた島はビーチが白人観光客の巣のようになっており、彼等は何もせずじーっと日に当たり続けているのでした。

ギリシャの旅を終え、ヒッチハイクでヨーロッパを北上したのですが、ギリシャでヒッチハイクするのは一苦労でした。

アテネから車列は続くのですが止まってくれる車はないのです。

折から旅仲間となったユーゴスラビア人とヒッチハイクを試みたのですが、夜になり、地元の食堂に入った後、そこら辺の藪の中で野宿したこともありました。

ようやくつかまった車はドイツからギリシャに来た若者が帰る途中のバンでした。