ジェームス・ケイン原作の犯罪小説「郵便配達は二度ベルを鳴らす」は4回映画化されている。

このうちDVDで鑑賞可能な3作品を見比べてみた。

題して、郵便配達は3度ベルを鳴らす!

「郵便配達は二度ベルを鳴らす」 1942年 ルキノ・ヴィスコンテイ監督 イタリア

制作当時のイタリアを舞台に原作を大胆にアレンジしたヴィスコンテイのデビュー作。

主人公の流れ者が町の郊外のドライブインに流れ着く。

ドライブインのキッチンを覗くと、マスターの若い妻が調理台に足を開いて腰掛け、その足をばたばたさせている。

続いてヴィスコンテイは、画面半分に主人公の姿を映し、残り半分の画面で、調理台に座った若妻の足だけを捉える。

一瞬にして男女が惹かれ合うどうしょうもなさを、これ以上なく上手にワンカットで表したシーン。

流れ者と若い妻は同じ〈人種〉。

片や、ずっと働き詰めで「まともな会話を人としたことがなかった」と流れ者が回想すれば、若い妻は「身寄りがなくて、いろんな人が通り過ぎて行った」。

若い妻は、年寄りの夫に拾われ、場末のドライブインで働く現在の境遇が、いわば〈最後にたどりついたまともな生活〉だとわかっている。

二人は簡単に結びつき、駆け落ちしかけるが、女は戻る。

男は再び一人で流れようとするが、一文無し。

汽車で無賃乗車が見つかった時に、一人の男が助けてくれる。

この男のエピソードは原作にはないものだろう。

大道香具師をしながら旅を続ける男。

吟遊詩人であり、フーテンであり、ヒッピーであるこの人物は、主人公の救いの神であり、内在する良心の化身でもあった。

二人はしばらく旅を続けるが、旅先でドライブイン夫妻と再会し、主人公は再び悪夢の世界へと舞い戻ってゆく。

悪夢に気が付いた主人公の懇願の声に決して振り向かず、救いの神は去ってゆく。

男女がドライブインの経営者である夫を交通事故を装って殺してからは、男が罪の意識におののくのに対し、女はひとたび舵を切った悪夢の世界に開き直るように迷いがなくなる。

悪夢の現実に開き直る女から逃げようとする男が町に出て若い女をひっかける。

ダンサーをしているというその女は、自室に男を連れ込むと迷うことなく服を脱ぎ始める。

貧しい普通の娘である。

イタリアのこの当時の世相の一つなのだろう。

社会の困窮を表した場面だが、ここも原作にはなく、イタリア版オリジナルのエピソードと思われ、ひたすら哀しい。

エプロンをかけ、安っぽいワンピースをひらひらさせるクララ・カラマーイが素晴らしい。

のちにベテラン俳優として活躍する、マッシモ・ジロッテイは、いつも汗じみたランニングシャツによれよれのズボン姿。

同類としてのみじめさと、当時のイタリア社会の庶民の貧しい暮らしが凝縮された、二人の衣装。

底辺の人間同士が犯罪を通してやっと確認できた自己のアイデンティティー。

時すでに遅く、吟遊詩人と、若いダンサーからの〈救い〉は主人公に届かなかった。

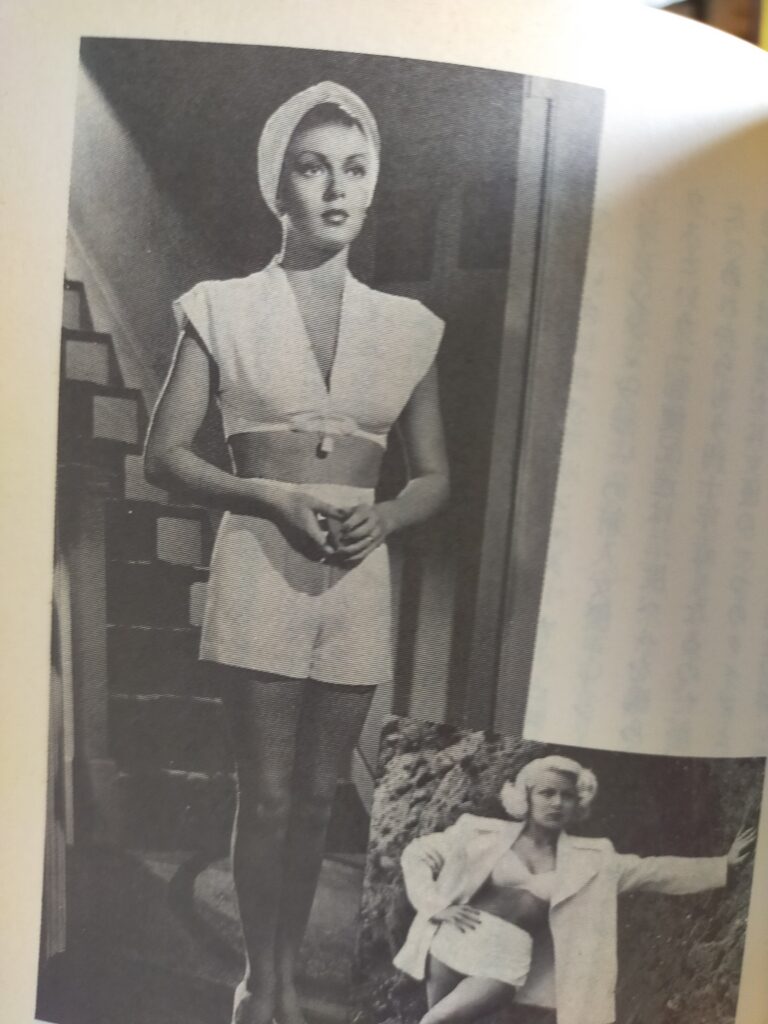

「郵便配達は二度ベルを鳴らす」1946年 ティ・ガーネット監督

DVDでは見ていなく、何年か前に渋谷シネマヴェーラのフィルムノワール特集で観た。

ほぼ原作通りと思われる映画化で、男女の結びつきから発生する犯罪が露見するまでが描かれる。

何といってもドライブインの若妻を演じるラナ・ターナーの存在感が圧倒的で、場末のドライブインのキッチンへ、パリっとした白いショートパンツ姿で登場するシーンが映画のハイライト。

〈白〉はファムファタルとしてのラナ・ターナーの象徴となり、のちに「白いドレスの女」でキャスリーン・ターナーに引き継がれた。

この映画でラナ・ターナーは生活感がなく、いつも仕立ての良い衣装に身を包む。

作品は、当時ハリウッドで流行っていた、犯罪映画(運命の女=ファムファタルが男を破滅させるもの)の一環として作成され、のちにフィルムノワールと呼ばれるジャンルを踏襲した作品に仕上がっている。

流れ者役のジョン・ガーフィールドは舞台出身のユダヤ人俳優で、のちに赤狩りの犠牲者となり心臓発作で死んだ。

その先入観があるせいか、彼が演じた流れ者には、単なる粗暴な流れ者としてばかりではなく、社会の犠牲者としての痛々しさを感じた。

「郵便配達は二度ベルを鳴らす」1981年 ボブ・ラフェルソン監督 パラマウント

真新しく、生活感のない上着に身を包んだジャック・ニコルソンが場末のドライブインで、魅力的な若妻ジェシカ・ラングに迫る。

若妻は正体不明の流れ者を最初は激しく拒絶する。

ラナ・ターナーに敬意を表してか白を基調とした新品の衣装に身を包むジェシカ・ラング。

全編にわたり好演を見せるジェシカ・ラングだが、彼女の正体というか背景が描かれないのが物足りなかった。

ニコルソンも常にこぎれいな衣装に身を包み、社会の底辺を歩いてきたという設定ながら、金持ちの親元から家出してさ迷っている〈遅れてきた反抗中年〉のように見えてしょうがない。

主人公二人の背景描写に代わって、この作品が注力するのはドライブインの親父の出自。

ギリシャ移民の親父はギリシャ語を妻に教えようとし、移民仲間をパーテイーに呼ぶ。

ギリシャ移民がアメリカ社会の底辺である、という意味なのか?

それとも、この時代には必須となっていたマイノリテイーに対する過剰な配慮の結果なのか?

それとも、マイノリテイーの味方であることに自己満足したい作り手の〈意識の高さ〉のなせる業か?

主人公の女についてはその背景の描きが不足していたこと、男については配役そのものが(ニコルソンに〈色〉が付きすぎていたことも含め)不満の映画だった。

ジェシカ・ラングはおそらくキャリア中出色の演技だったと思う。

まとめ

主演女優については、総合第一位がクララ・カラマーイ。敢闘賞がジェシカ・ラング。別格で存在そのものがファムファタルで賞がラナ・ターナー。

主演男優は、マッシモ・ジロッテイとジョー・ガーフィールドがそれぞれ敢闘賞。ジャック・ニコルソンは選外。

作品そのものについては、ヴィスコンテイ版、ガーネット版、ラフェルソン版の順番、でしょうか。