上田城跡千本桜祭りの最終日に行ってきました。

4月21日でした。

一般的に城の跡地は「城址」(じょうし)と呼ばれることが多いのですが、上田城の場合、「城跡」(じょうせき)と呼ばれています。

ご存知、真田家の居城として、徳川軍を二度にわたって撃退した城として有名です。

現存の建物は、櫓が3基ほど。

本丸跡地はありますが、そこにどのような天守閣があったのか、あるいはなかったのか、わからないそうです。

関ケ原の合戦で真田が西軍についたため、徳川によって1601年に城が一度破却されており、真田時代の上田城についての記録が潰えているのでしょう。

その後、徳川幕府の支配下の元、上田藩の居城となりましたが、明治になって廃城となりました。

その際、櫓が東京の料亭に売られたこともあったそうですが、地元の有志が買い戻して復元したそうです。

上田に限らず、地元の人のお城に対する愛着がしのばれます。

日本一の兵(日の本一のつわもの)と言われた真田軍の本拠地だった城跡です。

大きな実戦を二度経験した城のみが持つ迫力や凄み、が残るのでしょう。

おじさんには、観光地ずれしていない落ち着いた城跡に見えます。

千本桜祭り最終日、桜は舞っていた

お祭り最終日の午後、城跡に向かいます。

太鼓の音が聞こえてきます。

最終日の催し物は地元の太鼓保存会の演奏でした。

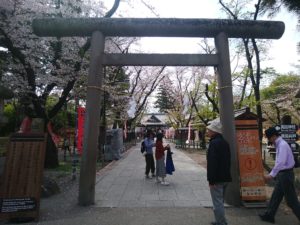

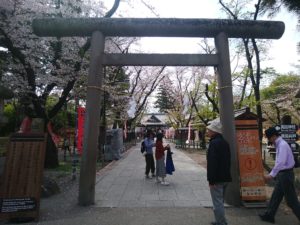

徳川軍を迎え撃った東門から城内に入ります。

最終日の午後のせいか、人出は思ったほどではありません。

夏の観光シーズンの出足と変わりがない感じです。

肝心の桜は満開が過ぎ、葉桜となっていました。

地元の団体や商店が屋台を出しています。

櫓の前の桜も散っています。

櫓門を過ぎると真田神社があります。

本丸跡地では三々五々、花見客がシートを広げていました。

桜の密集度といい、人出といい、花見客の様子といい、おとなしく控えめな感じがします。

都会の、ごみと人出とアルコール臭にまみれた花見を見慣れているせいでしょうか。

一見寂しい花見風景ですが、おじさんには好ましく映りました。

本丸跡地に上田藩戊辰役従軍の碑がありました。

明治維新の際の戊辰戦争に当時の上田藩が従軍したようです。

戊辰戦争とは幕府方に立った東北諸藩と、薩長の新政府軍の間の内戦ですが、上田藩は新政府軍側で従軍したとのこと。

真田時代には反権力だった上田もその後は体制側だったのですね。

これもまた、上田がたどった歴史の現実。

テキ屋さんの屋台もあります。

お濠越しに見る桜です。

花見の後は上田市内を散策

桜祭りを後にし、上田の街を散策しました。

地元の人でにぎわう、富士アイスでソフトクリームと今川焼を買います。

食べながら、近くの上田映劇をチェック。

この映画館、正面に「浅草雷門ホール」なるデコレーションがなされ、通りには「花やしき通り」のアーケードが立てられています。

実はこれ、2014年の劇団ひとり監督の「青天の霹靂」という映画のロケのためのデコレーションをそのまま残したものだったのです!

知らなかった。

映画館はNPO法人として再出発し、定期上映中。

おじさんも二回ほど入場したことがある。

懐かしい昔の映画館そのもので、おじさんは大好きです。

若い支配人が頑張ってました。

上田土産は地酒と寒仕込みみそ

上田に来たら必ず寄る、柳町通りへ。

通りの一角に保命水という湧水がある。

のどを潤す。

次いで岡崎酒造へ。

江戸時代のひな人形を保存していて時々公開もする古くからの造り酒屋。

今年も、自慢の酒・亀齢がいろいろと受賞している様子。

おじさんも好きな亀齢を一本買う。

並びの味噌屋で寒仕込みの看板があったので入ってみる。

去年の二月に仕込んだという寒仕込み味噌を買ってみる。

信州は、酒、味噌、醤油などの醸造系が素晴らしい。

上田地方も例外ではない。