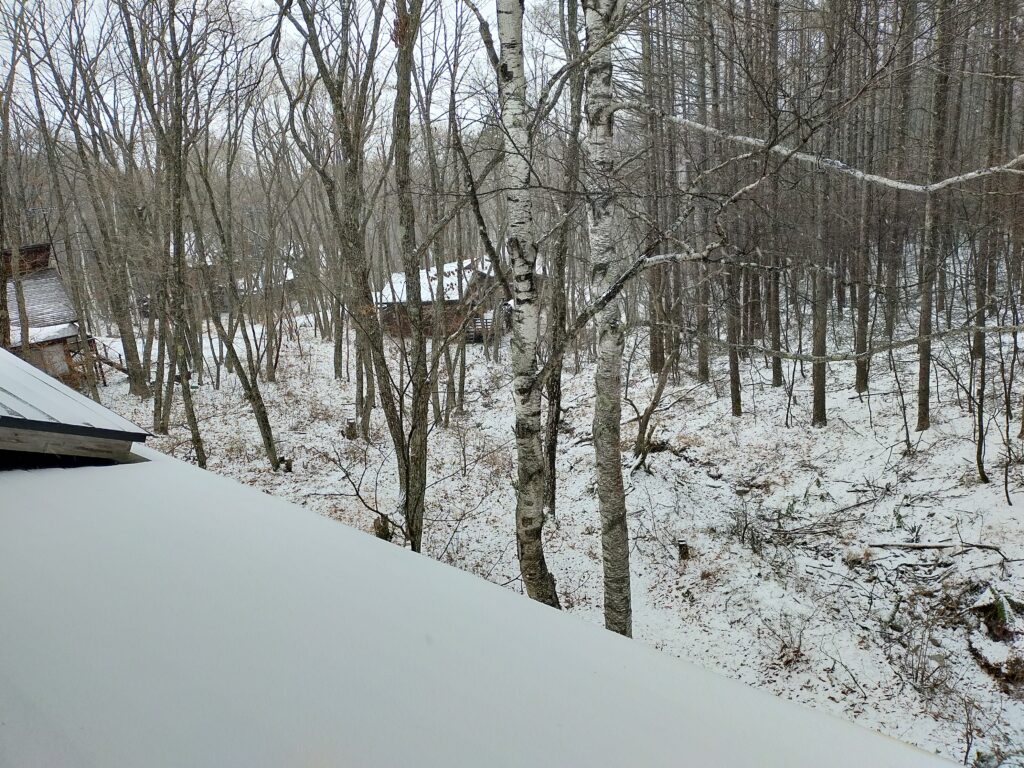

4月になりましたが、山小舎周辺では雪が積もっています。

今年はここいら辺、何年に一回の大雪だそうです。

3月一杯は積もった雪の雪割りに追われました。

雪の重みで崩れた薪を積み直したり、焼却炉の周りの雪を砕いてゴミ焼をしました。

雪が大体片付いたか?と思った頃にまた降りました。

4月初旬に孫の誕生会で帰京するときも、雪の中を出発し、帰ってきたらそこそこの雪が積もっていました。

高速バス停のある茅野では雨でしたが、峠道を上り白樺湖が近づくにつれて雨がみぞれになり、山小舎に着くと銀世界でした。

雪が多いと冬らしいし、スキー場など冬の観光施設には良かったのではないでしょうか。

真冬には白樺湖の湖面も凍結して、雪を頂いた立科山をバックに、極寒の景色でした。

八ヶ岳連峰も山頂が白く輝き、パワーをみなぎらせた勇壮な姿を見せていました。

中央道から見える富士山もこの時期ならではの壮麗な姿でした。

今冬の山小舎暮らしでは灯油代がかさみます。

今シーズンは18リットルで2000円を超えました。