畑の隣組さんと立ち話をしました。

畑で作業していると、通りがかった地域の人と挨拶し、立ち話をすることがあります。

が、とうに専業農家などいない地域ですし、そもそもめったに畑に人が出ていることがありませんので、そういったことも年に何回あるかどうか?です。

今回、午前中に畑に出向くと、畑隣組の人が軽トラで自分の畑を一回りして帰ってゆくところでした。

挨拶してすれ違おうとすると、その人が寄ってきて立ち話をしました。

話は、自分の畑に自生するわらびが盗られていたので立ち入り禁止の貼り紙を立てたことでした。

その畑は、山小舎おじさんが自分の大家さんの土地と勘違いして、ミツバチの巣箱を設置しようとして、その場で注意された場所でした。

その経緯から、こちらに対して含むところがなくて、純粋にわらび盗掘に対する警告として貼り紙を立てた旨を、わざわざ言ってくれたのでした。

かえって恐縮して挨拶を返しました。

ついで、めったにないチャンスなので、こちらからいろいろと話題を振ってみました。

その結果、畑の周りのことがおりおりわかってきました。

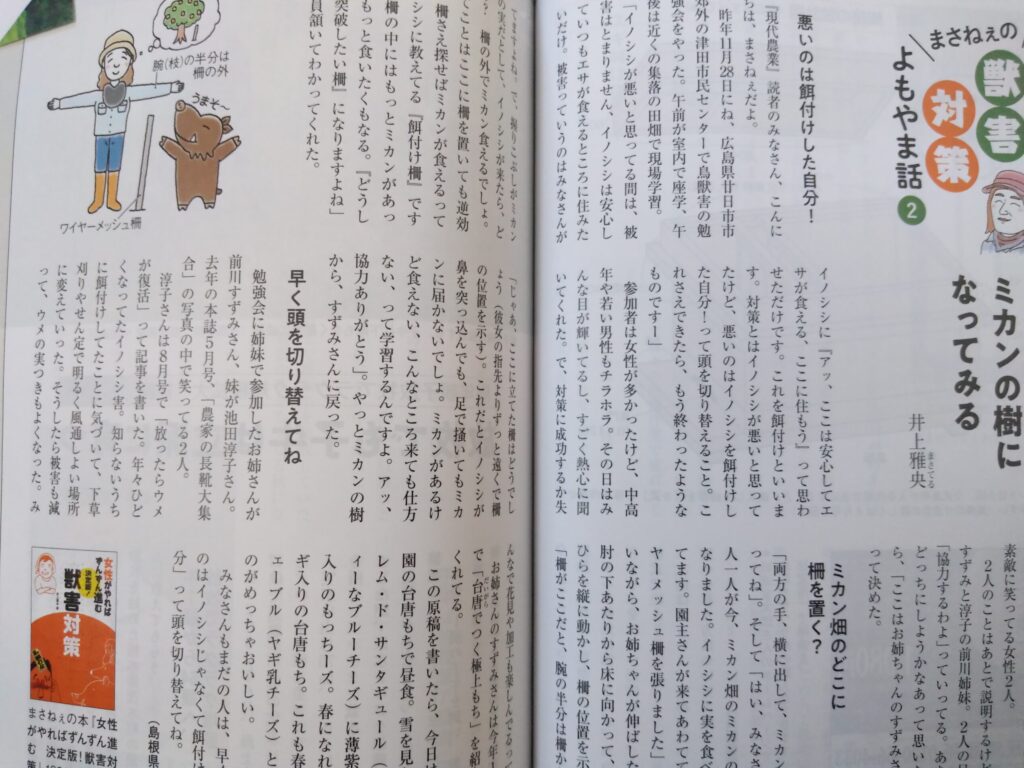

ジャガイモの獣害については鹿ではなく、イノシシだとのことでした。

ご自分の畑もかつてイノシシの被害にあったことがあり、番犬を置くなどしたとのこと。

山小舎おじさんの防獣ネットを見て「ああいう風に、ネットのすそにトタン板を置いておくと、ここら辺のイノシシは自分で踏んだトタン板の音に驚いて逃げてゆくから」。

「イノシシは一度食害をおこすと、次回からも記憶して漁りに来る」。

「見えないようにトンネルで覆うと被害にあわない」との体験に基づいたお話も。

とりあえずは、防獣ネットの具合に安心しましたが・・・鹿でなかったのかい!

イノシシのほうが強敵じゃん!

また、自分の畑の一角を指さして「あれは鹿の通り道」とのこと。

やはり鹿もこの地区で活躍しているのは間違いないようです。

このあたりの畑の水はけの悪さについては、「畑の上流にあるスギ林の中に湧水が湧く。今は水流を国道側に流しているが、かつては湧水を水路に流して水田を作っていた」とのことです。

湧水が田畑を潤していた豊かな地区だったのです。

3年目とはいえ、隣組として畑を作っているよそ者の素人にも注意を向け、関心を持ってもらっているのだなあと思ったひと時でした。