府中には律令時代の国府(武蔵国府)がありました。

大化の改新後、西暦700年代から鎌倉時代までのほぼ300年間、朝廷が、中国に倣って法律と地方制度の整備によって国内を治めた時代のことです。

地方はクニと呼ばれる地域に分割統治され、現在の東京都全部と埼玉の一部、川崎、横浜の大部分は武蔵国と呼ばれました。

武蔵国の国府(県庁所在地に当たる)が現在の府中に置かれました。

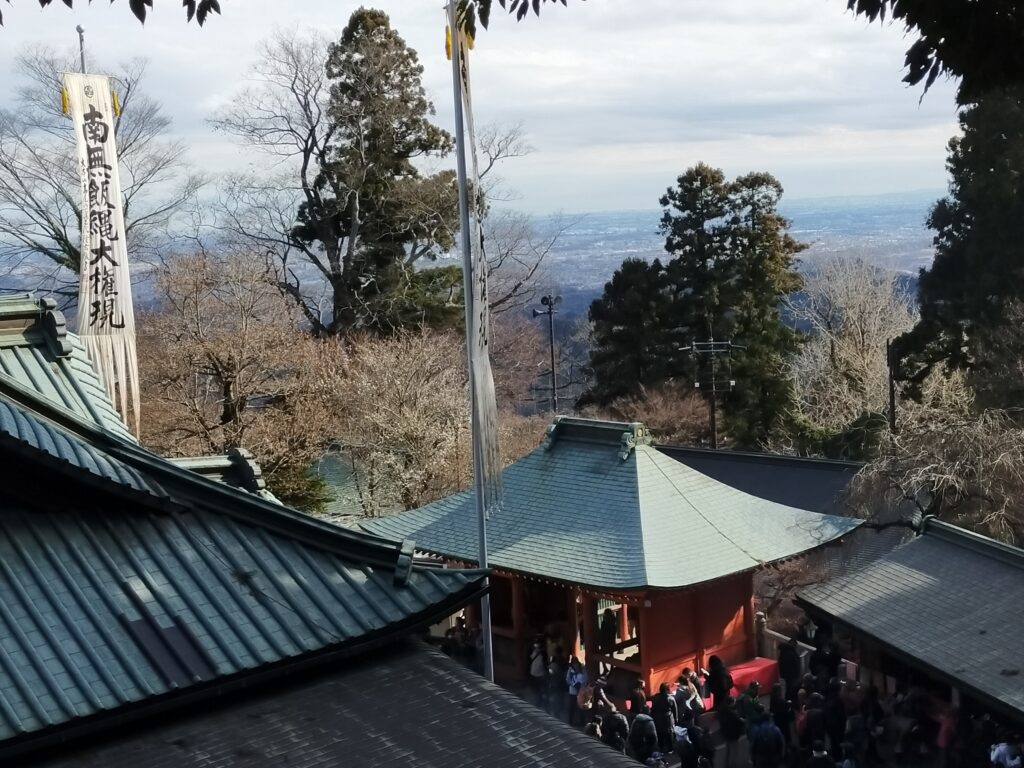

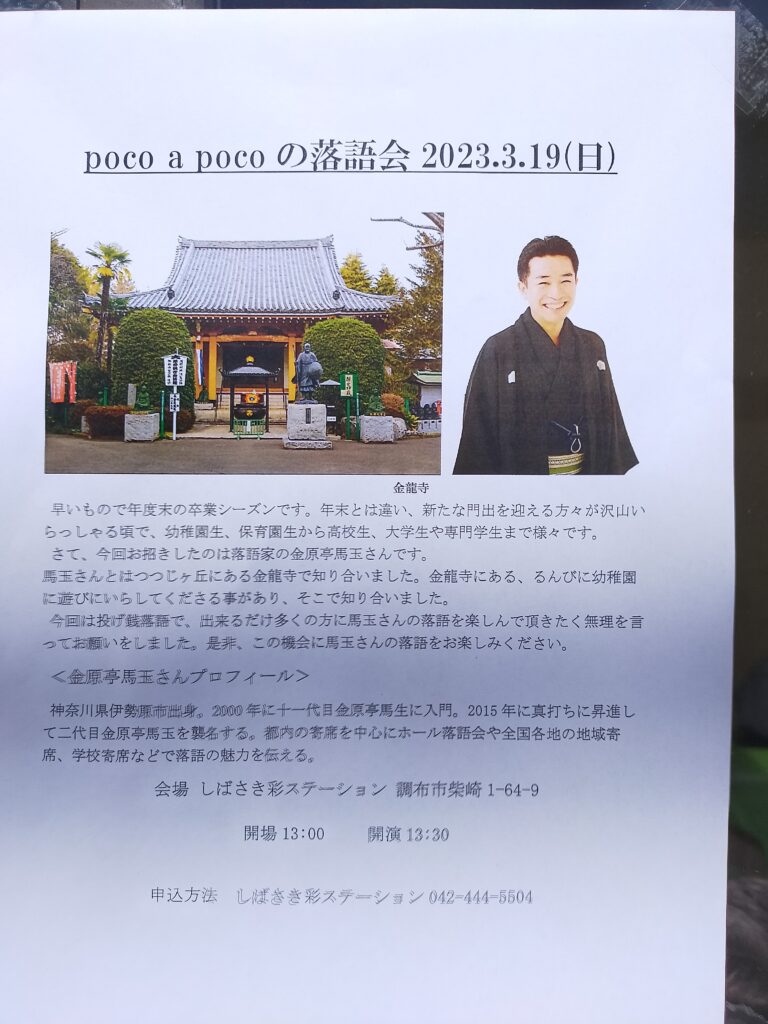

現在、府中市の大國魂神社がある場所を挟んで広い範囲に武蔵国府がありました。

今日は武蔵国府の跡を訪ねました。

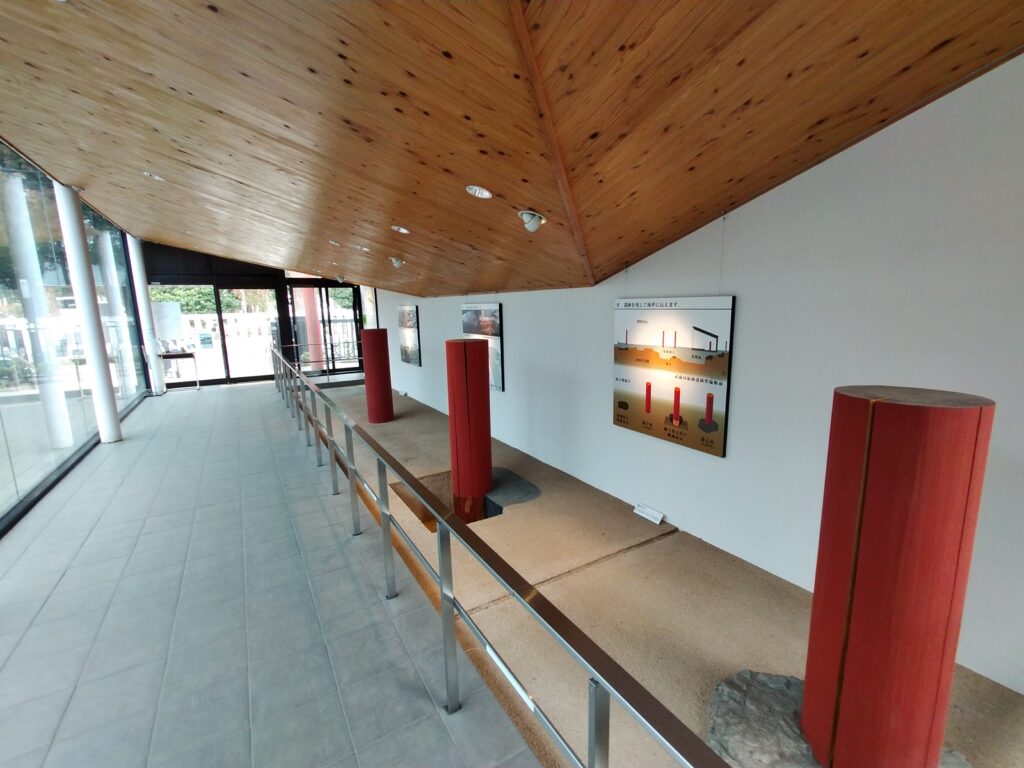

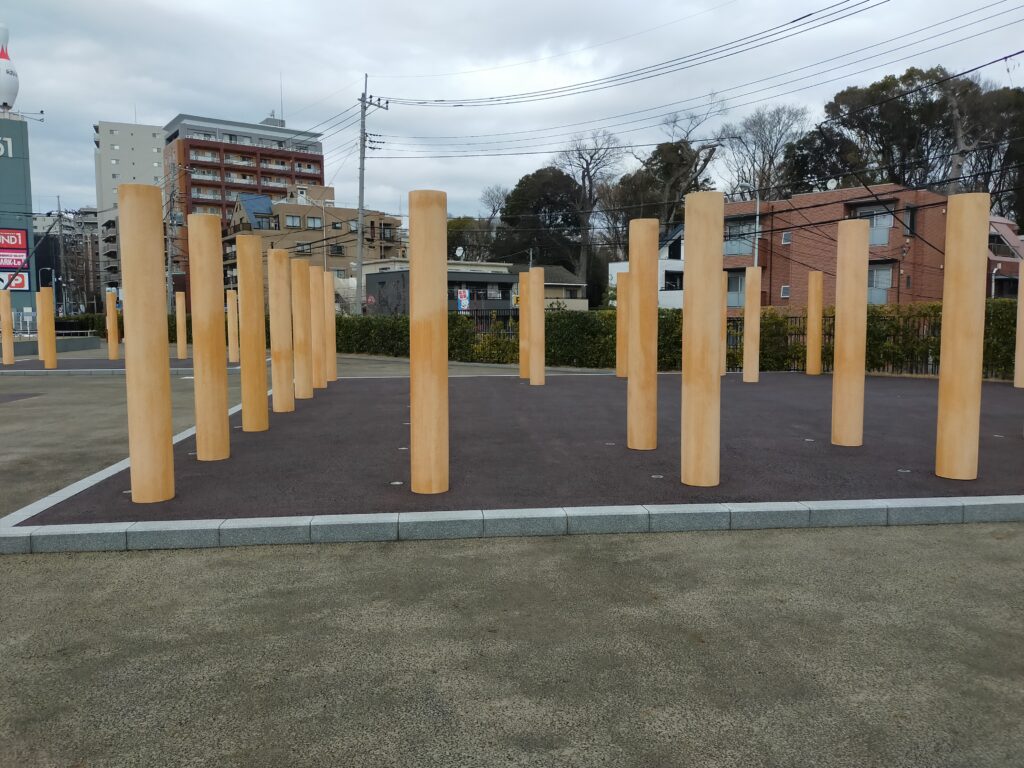

大國魂神社境内の東隣に「武蔵国府跡」と表示される展示スペースがあります。

かつての発掘作業の現場の一つで、発掘された国府の柱を再現したモチーフが並んでいます。

誰もいない展示室に入ると、現在の地図に国府のスペースを重ね合わせた全体図や、国府とは何かの説明パネルが並んでいます。

建物自体は小さいのですが、館内の説明を読むと律令時代の壮大な国府がよみがえるようです。

見学を終えて自転車に乗ろうとしたとき作業服姿のおじさんがやってきました。

施設の管理者と名乗るおじさんは、「史跡に興味があるなら、府中本町駅隣にも国府の発掘現場があり3Dスコープを借りて案内が受けられるよ。大國魂神社境内にも資料館があるよ」と教えてくれました。

こんな年寄りにも近寄ってしゃべってくれる人がいるだけでも感激です。

失礼のないように応対します。

管理者のおじさんは「発掘現場まで案内しますよ」と言って歩き出しました。

どうやらおじさんの勤め先は大國魂神社構内の郷土資料館(図書分室なども入った建物)のようです。

職場に戻るついでに案内してくれることのようです。

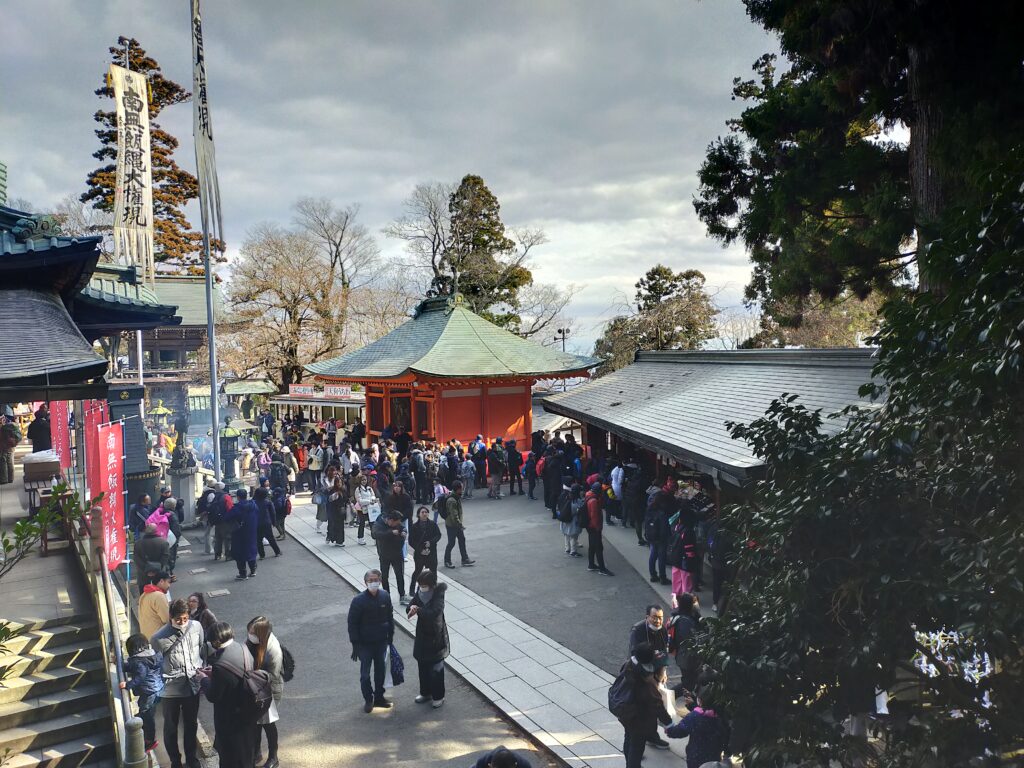

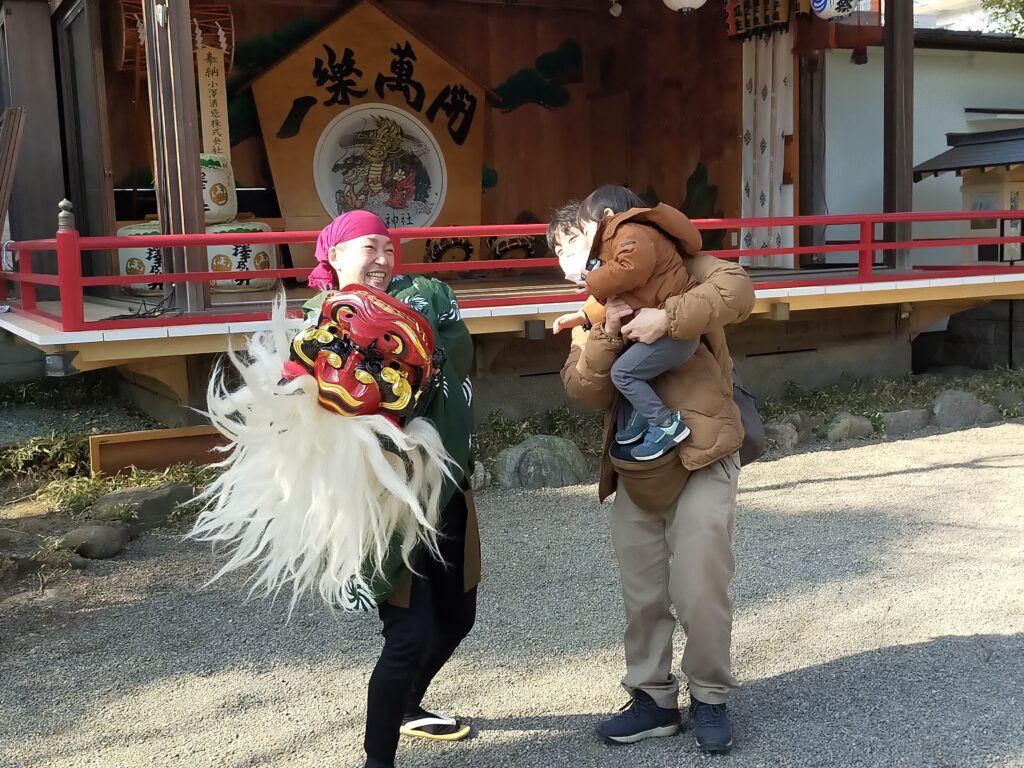

「大國魂神社はご利益がありますよ。通るたびに頭を下げてお参りしてます。平日にこんなに人出がある神社もそうないでしょうね。」神社の境内を横切りながら管理者おじさんの話がはずみます。

管理者おじさんは、郷土資料館に寄り、いろいろなパンフレットを見繕ってくれました。

目指す国府跡の発掘現場は、競馬場へ向かう通りに出てラウンドワンの向いにあるとのことです。

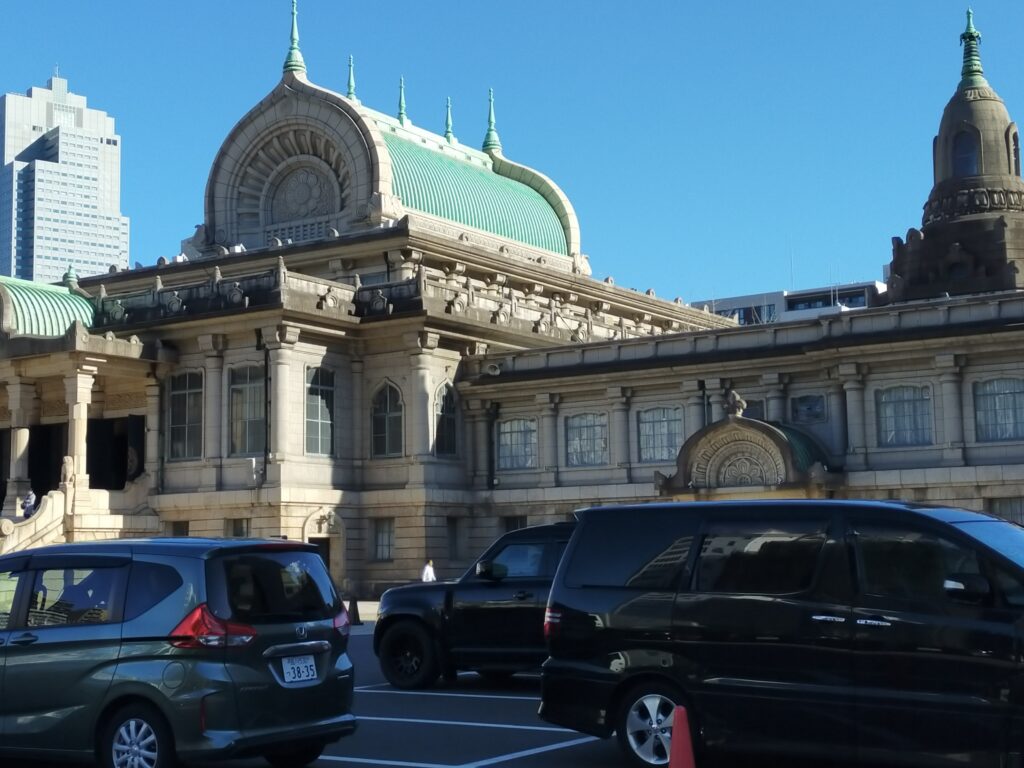

府中本町駅に隣接した広いスペースが武蔵国府跡でした。

発掘現場を埋め戻して保存し、昔あった建物のミニチュアや柱の模型を展示した公園になっていました。

広い人工芝のスペースもあり、家族連れが三々五々遊んでいます。

プレハブの管理棟を訪ね、3Dのゴーグルを借りました。

ゴーグルとイヤホンをつけ、公園内のポイントに近づくと案内の音声が流れ、バーチャル映像が見えるのです。

国府の壮麗な建物の復元や、国司らが行う蹴鞠や歌会の様子がゴーグルの3Dで再現されます。

また、のちの時代に徳川家康がこの地で鷹狩をしたり、府中御殿と呼ばれる建物を建てたことを知りました。

現地の先達の導きによって、より深く武蔵国府に出会えた山小舎おじさん、実り多い一日でした。

関係者の皆さん、ありがとうございました。