夏野菜の苗を定植しています。

第一弾の定植を終えた畑ですが、畝は全体の6~7割しか埋まっていません。

例年、苗を仕入れるのは立科町や望月地区の直売所ですが、八ヶ岳の反対側にある塩尻の農協からも買っています。

種類の多さと、品質の良さで魅力的な塩尻農協へ苗を仕入れに向かいました。

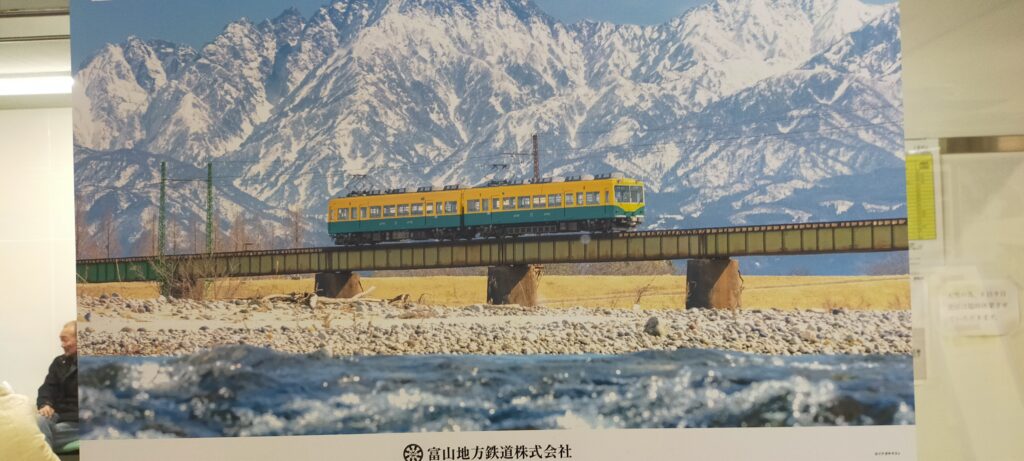

中山道の新和田トンネルを抜け、諏訪に下りて塩尻峠を越えると、塩尻の町が目前の盆地に広がります。

遠く残雪を抱いた山々は中央アルプスでしょうか。

農協は最後の目的地にして、市内を巡ることにします。

まずは東座です。

県内有数のミニシアターとして健在の映画館です。

県内のミニシアターと呼ばれる映画館は、フィルム時代からの歴史ある建物を継続して利用している例が多いのが特色です。

なかでも東座は、今では全国で絶滅寸前のピンク映画専門のスクリーンを持つ映画館です。

ピンク映画のポスターが、建物の側面に展示されています。

50年程前だったら全国の主要都市で当たり前だった光景がリアルに見られます。

これぞ映画館です!

上映中は入り口のドアを閉めていました。

戦後しばらくは2階でダンスホールを営業していたという歴史の東座。

先代の娘さんが帰ってきてミニシアターとして地域密着しての営業を再開していますが、ワンオペの営業なので、上映中のモギリなどはできないようです。

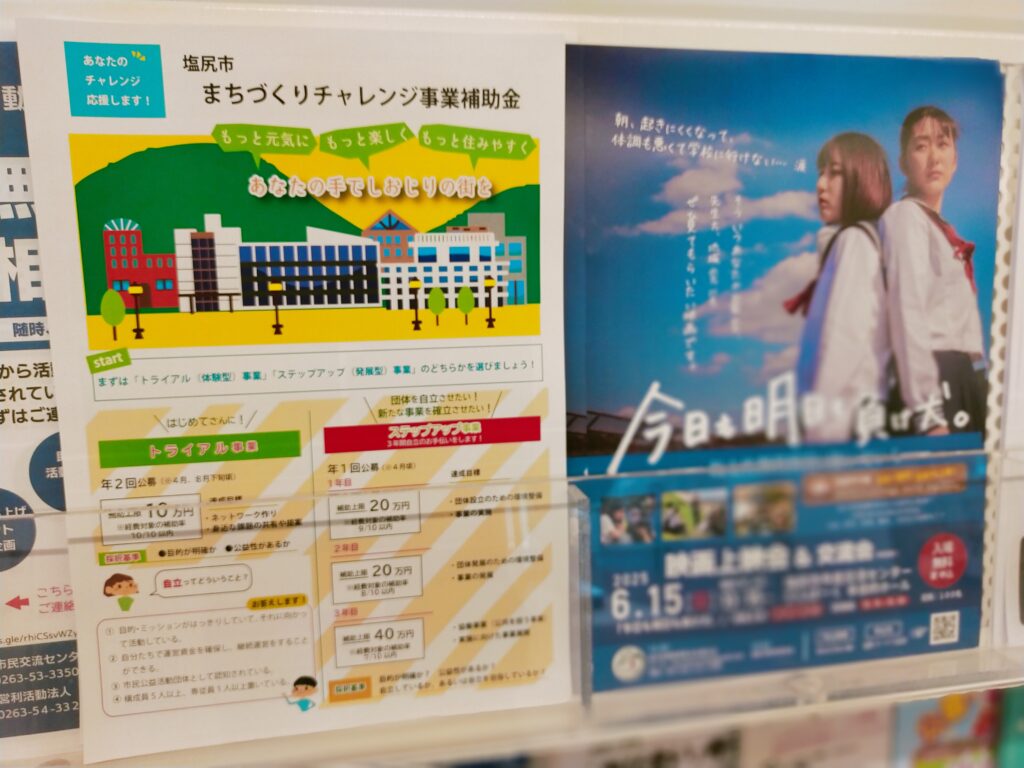

次いで市内中央部にある、花火店と交流センター・えんぱーくへ寄ってみます。

今どき花火をバラで売ってくれ、品ぞろえも抜群の花火店はシーズンを前に商品のレイアウト中でした。

今年も孫たちと買いにゆきたいと思います。

花火屋の並びには近代的な建物のえんぱーく(交流センター)があります。

素晴らしく居心地の良い図書館があります。

えんぱーくでは、かつては夏休みの合わせて木工のワークショップが開かれ、孫と参加したことがありました。

今年は開催はないようですが、久しぶりに図書館に入りしばしの情報収集アンド休憩タイム。

いつ行っても居住性が最高です。

駐車場も無料です。

次いで塩尻駅へ向かいます。

かつて「ローカル路線バスの旅」という番組の再放送を見たことがあります。

旅人役の蛭子義一さんがまだ元気でした。

諏訪を北上し、塩尻から松本を経て岐阜県の高山へ向かってました。

その時の塩尻駅からは松本行きの路線バスが出ていました。

今の塩尻駅は路線バスは全廃で、コミュニテイバスのみの運行。

しかも定期運行の路線は半分ほどで残りはデマンド方式での運行、当然松本までの運行はしていないとのことです。

昼食は、30分無料の駅のパーキングに止めて駅蕎麦へ。

塩尻駅の駅蕎麦・桔梗亭は賑わっていました。

ここの名物は山賊焼き(鶏モモのから揚げ)を乗せた蕎麦です。

この日はかき揚げ蕎麦を頂きました。

550円。

ちょっとダシが水っぽかった気がしましたが、満足です。

さあ、いよいよ農協です。

苗のシーズンはテントを数張り出して盛大に売り出します。

トマトやナス、キューリなどをメインに仕入れましたが、ここならではのソラマメとかモロヘイヤの苗も仕入れました。

ついでにアスパラなどの野菜も買い込んで塩尻まで来た成果は十分です。