秋晴れです。明日は全国的に雨の予報。

久しぶりに仏岩へ登りました。

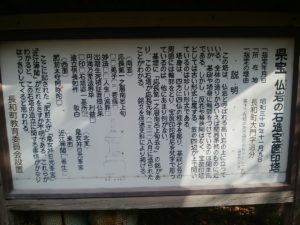

仏岩。

おじさんの住む山小屋から、国道152号線、通称大門街道に沿って上田方面へ5分ほどにあります。

1300年ころの鎌倉時代に建てられた仏塔が山頂の岩の上にあります。

大門街道沿いの低山です。

山頂には大きな岩がごろんと立っており、そこに仏塔が建てられています。

県宝です。

登山口には標識と由来が建っています。

しばらく里山の道を行きます。雑木林です。

登山道は、雨水で掘れておりわかりやすく、迷うことはありません。

標識もあります。

ところどころに巨石がごろんと転がっています。溶岩とのことです。

次第に登山道は山肌をまいてゆきます。

幅が狭く崖っぷちのところもあります。

鉄梯子が出てきました。

鎖場もあります。

この道をかつては仏塔を背負った修行僧が通ったのでしょうか。

山頂の岩へ登る梯子が見えます。

梯子の3連続。その上の頂に仏塔があります。

溶岩由来の巨石が山頂です。

今回も頂への登頂は断念。

岩の頂はむき出しで柵も何もありません。

おじさんは高所が苦手です。

最後の梯子にしがみついて仏塔を拝みます。

背景に蓼科山が見えます。

はるか下界の風景です。

おじさんは、仙台での現職時代に、単身赴任の気楽さから近場の低山へ結構登りました。

北泉ヶ岳、二口峠など。

都市近郊の低山とはいえ、東北の山の怖さは忘れられませんでした。

そこは、住み慣れた人界ではなく、山界ともいうべき別の世界でした。

ひとの気配がしなくて別のものの気配に満ちていました。

その点、長野の仏岩は安心そのものの人界です。

登り40分。往復60分ほどの道のりでした。

ただし、都市近郊のハイキングコースのような至れり尽くせりの配慮はありません。

幅40センチほどの道を踏み外せば、崖に堕ちますし、山頂の岩で貧血を起こせば、そのまま行方不明となります。

地方のハイキングコースは案外ワイルドで、おじさんが仙台郊外の名勝地へ行った時も、手すりなどのない、幅1メートルほどの崖の道を歩いていたら、向こうから小学生の一団が現れて、すれ違うのに怖かったことがありました。

長野のこのあたりの小学生は標高2500メートルの蓼科山に遠足で登ります。

山頂付近は急こう配の岩場が続く山です。

田舎はたくましいのです。

(追記)

仏岩を過ぎて大門街道を上田方面に下って行った道沿いに、てっぺんに石碑が乗った溶岩石がある。

登ってみると、稲荷神の字が読める碑だった。

街道のはす向かいにある、大門稲荷神社の関係するものかもしれない。

長野を歩いていると、岩の上に碑が乗っている風景に出くわす。

民間信仰の形態なのだろう。