児玉数夫という映画評論家は、戦後直後の外国映画輸入会社に在籍し、送られてくる洋画を、公開するかしないか、邦題はどうするか、宣伝方法は、の仕事に携わっていた。

ほかの日本人が先に見て評価が定まった作品を、あとで論じる意味での評論家ではなかった。

映画雑誌記者の淀川長治さんより、一段階前で海外作品に接していた。

そのせいかどうか、後年国内外で名高い作品ばかりではなく、輸入当時の世相や製作背景にリアルタイムで接し、作品には偏見・先入観なく独自の評価を下している。

その記録は様々な著作に残されている。

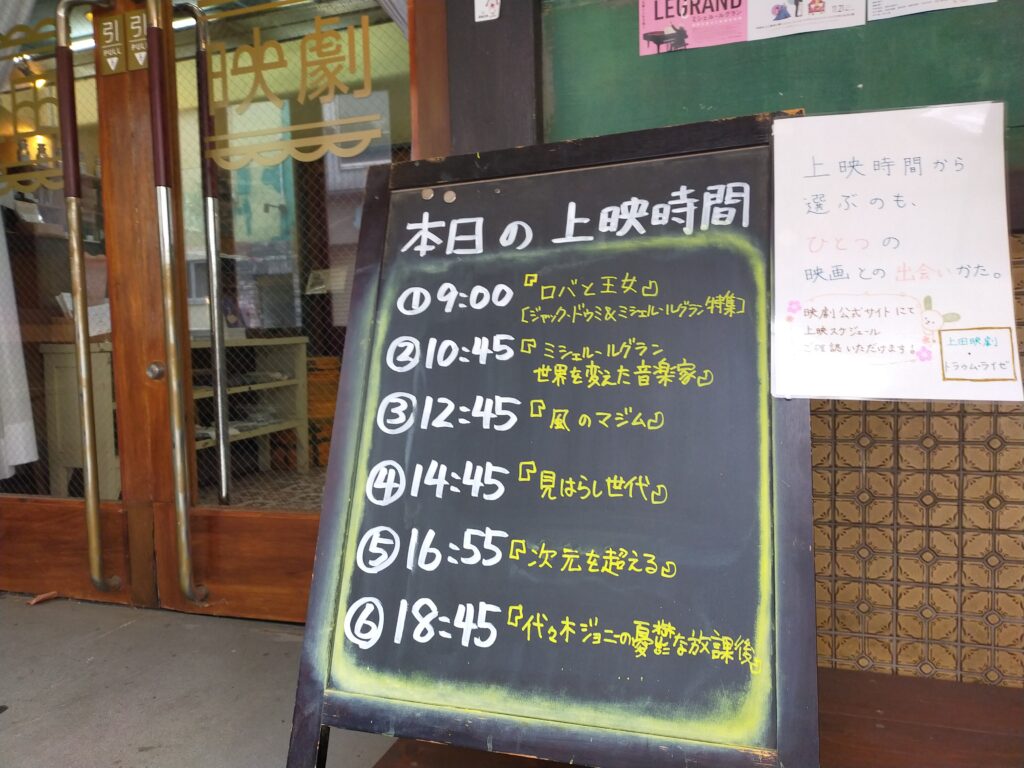

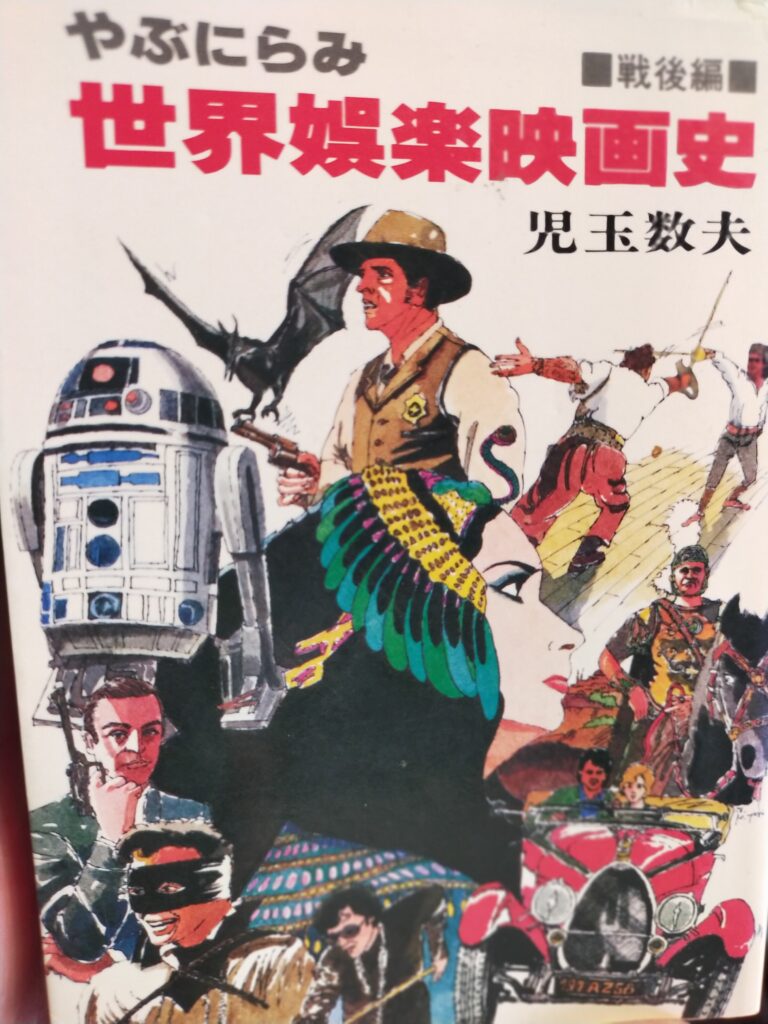

現代教養文庫の1冊「やぶにらみ世界娯楽映画史戦後編」をめくってみる。

戦後の洋画輸入の最前線で児玉数夫が接した洋画の中から選んだ作品が網羅されている。

娯楽映画史と銘打ってはいるが、芸術派が評価するいわゆる名画も、児玉氏が好む作品ならば選定されているところが氏の映画に対する偏見のなさ。

裏表紙では、日本映画評論界のレジェンドになった淀長さんも推薦文を寄せている。

1年ぶりの傑作選に、3本を選んでみた。

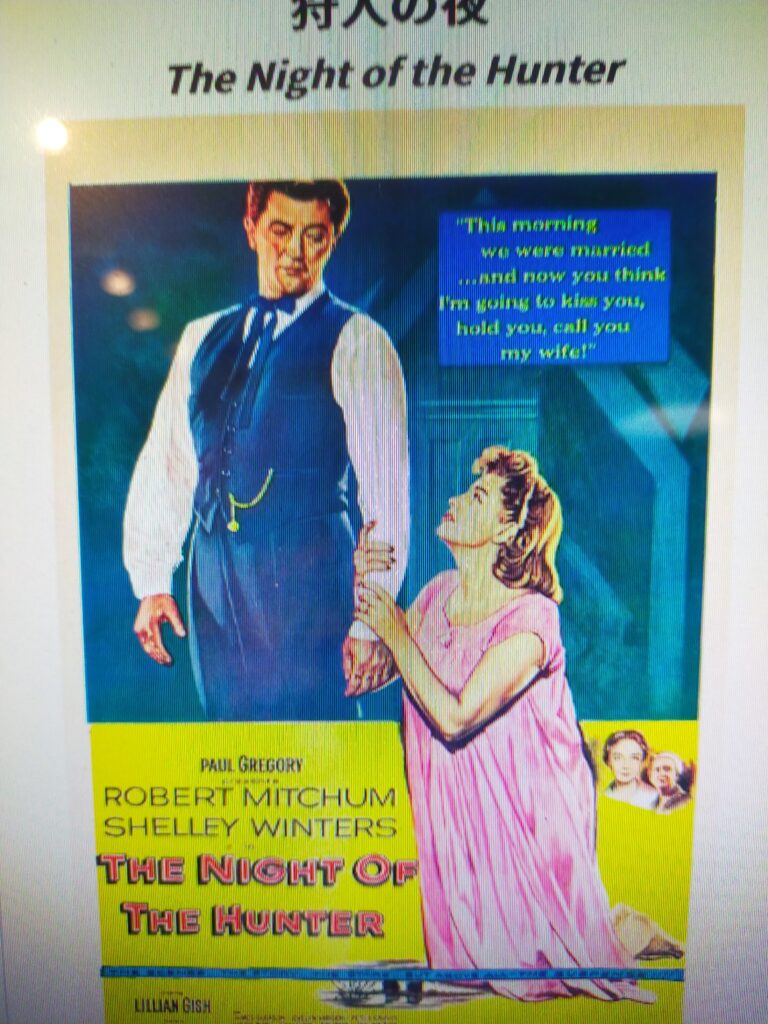

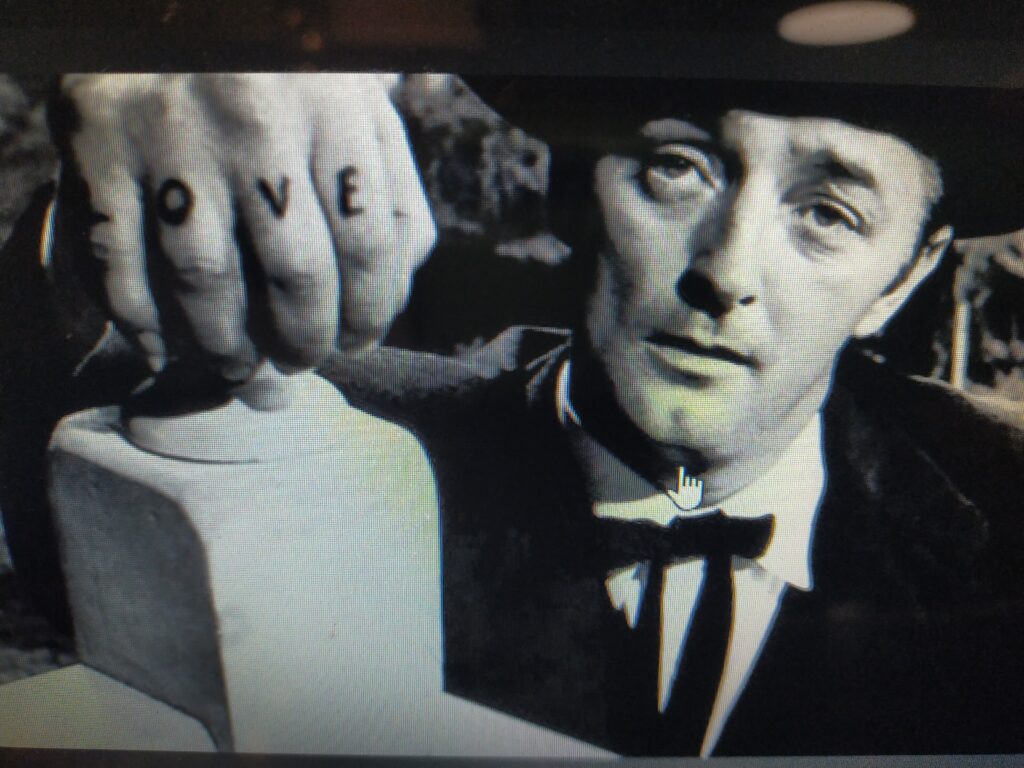

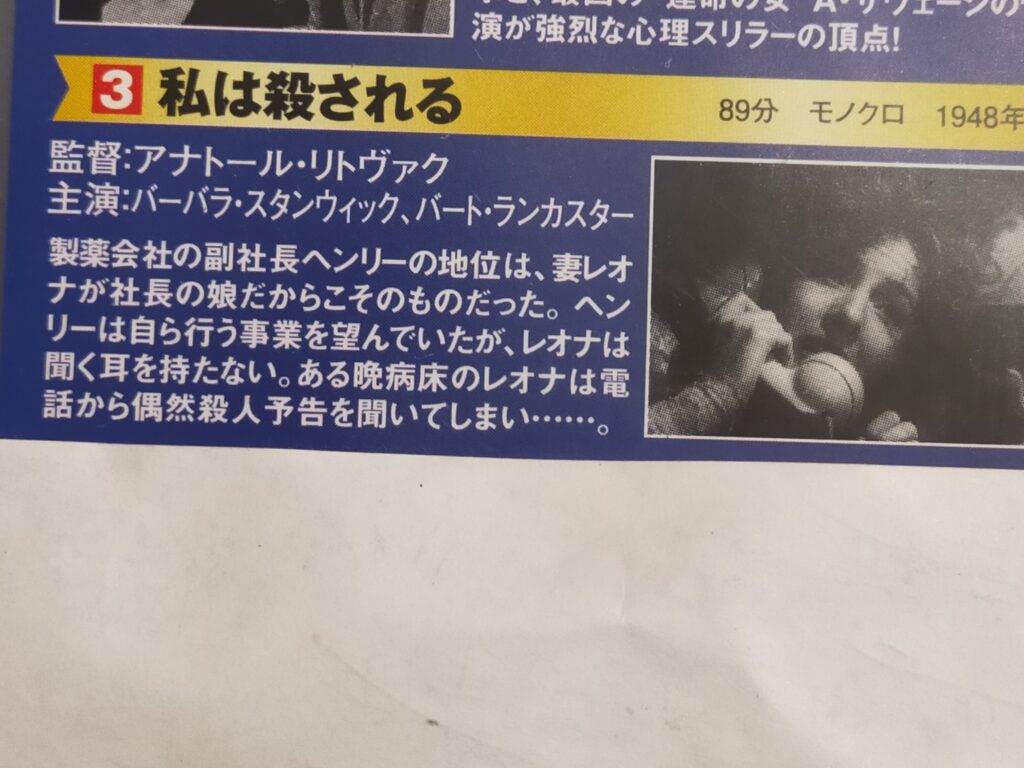

「私は殺される」 1948年 アナトール・リトヴァク監督 パラマウント

ハル・ウオリスという東欧系の本名を持ち、30年代から活躍していた製作者が興したプロダクション作品。

製作はウオリスと監督のアナトール・リトヴァクが共同。

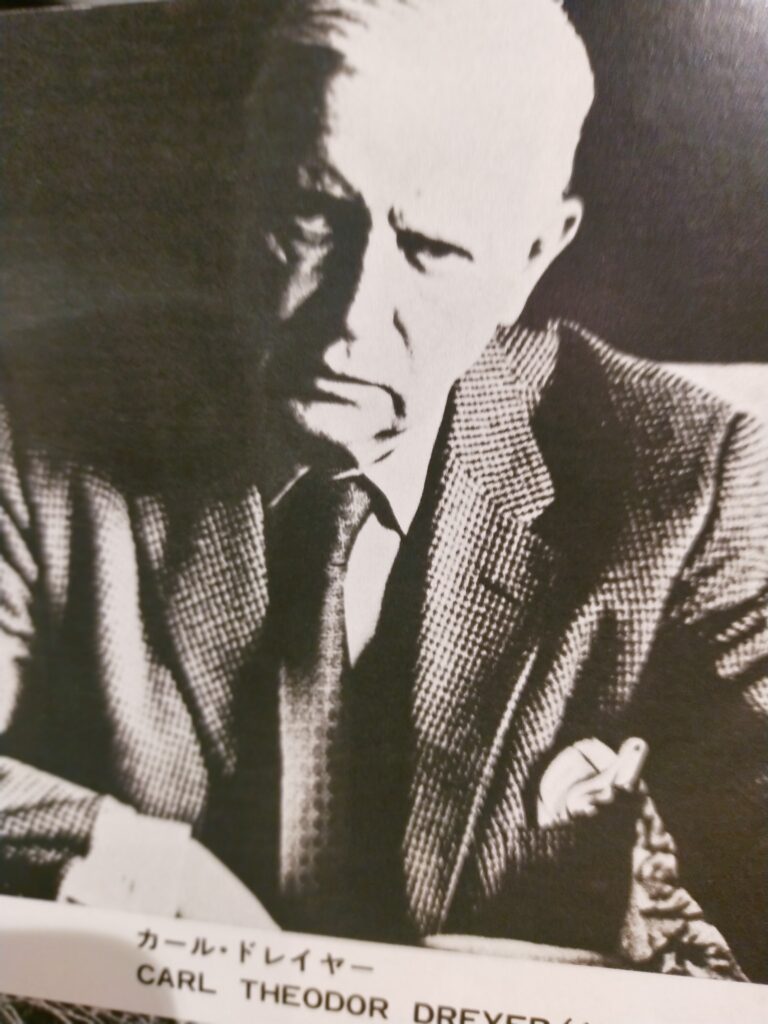

リトヴァクはロシア(ウクライナ)生まれのユダヤ系。

ドイツで映画監督になった後、フランスを経て37年にアメリカに渡り、以降ハリウッドで活躍した。

代表作に「うたかたの恋」(36年)、「凡てこの世も天国も」(40年)、「追想」(56年)など。

戦前戦後のハリウッドが、ユダヤ系のタイクーンやプロデユーサーが支配し(本当の支配者はニューヨークの銀行だが)、ドイツ経由で逃れてきたユダヤ人作家たち(ラング、シオドマーク、カーテイス、オフュルス、プレミンジャー、ワイルダー、ジンネマン、そしてリトヴァク等々)に担われてきたかがわかるスタッフ陣だ。

主演はバーバラ・スタンウイックとバート・ランカスター。

スタンウイックは、ニューヨークのレヴュー劇団・ジーグフェルドの”ガールズ”としてこの世界に入り、ブロードウエイを経てハリウッド入り。

フランク・キャプラの作品に多数出演。

「ステラ・ダラス」(37年)、「大平原」(39年)、「レディ・イヴ」(41年)などの代表作が、この時すでにあった。

44年にはフィルムノワール「深夜の告白」でファムファタルを演じて役柄を広げてもいた。

バート・ランカスターは大学を中退し、サーカスのブランコのりなどを経て、46年「殺人者」で映画デヴュー。

そのきっかけはハル・ウオリスと知り合ったからだった。

2作目の「真昼の暴動」(47年)が出世作だが、40年代は、タフな訳ありの前科者などを演じることが多かった。

「私は殺される」はスタンウイックとランカスターが同列でトップにクレジットされる。

映画出演5作目のランカスターが、ハリウッドトップ女優のスタンウイックと早くも同列の扱いだ(ウオリスの引きもあるか)。

ヒットしたラジオドラマの映画化。

主に室内を舞台に展開されるサスペンスドラマ。

主演を託されたスタンウイックが、一見複雑で実は純情な令嬢という役柄に期待通りの演技で応えた。

ランカスターは、逆境の好青年から自立に悩む婿養子という、売り物のタフさを発揮できない役柄。

大手製薬会社の令嬢でわがまま放題のレオナ役にスタンウイック。

わがまま放題ではあるが、根は純情で夫に依存し、父親にコンプレックスがあって、それが心臓疾患の原因となっている。

貧民窟育ちで、大学のダンスパーテイでレオナに見染められ結婚、大会社の副社長に迎えられるが実権はなく、義父からの自立に焦り墓穴を掘るヘンリー役にランカスター。

こちらも根は純情でレオナに憎しみはないものの、現状を打破しようと道を踏み外し破滅してゆく。

リトヴァクの演出(あるいはハリウッドスタジオの技量なのか)は、室内場面で暗さや影を生かし、カメラを自在に操ってサスペンスムードを高める。

導入部分のテンポ、場面転換のスピード感とそれを盛り上げるBGM。

これぞハリウッド映画、これぞサスペンス。

話が若干複雑で、それをアメリカ映画らしくマシンガントークのセリフで説明しようとするのでついてゆけない部分もあった。

事件の解明に向けての筋立てに無理感もある。

心臓疾患を抱える主人公レオナが、夫の不在や混線電話に、恐れおののき、焦る。

警察やお抱え医師、会社の秘書、電話交換手に矢継ぎ早に電話するが、警察署に迷子がいたり、医者は不倫相手とデートしていたりと事態が解決せず。

こらえ性がなく、心臓疾患で歩けないレオナは焦りまくり、観客はスリリング。

前半の出来は完璧だった。

さりげなく、大会社社長の娘への過干渉と、娘の性格への影響、飼い殺し状態の娘婿の心理などが背景として描かれている。

ヘンリーの最初のガールフレンドで、8年後に夫(検察官)の動きから、ヘンリーの怪しい動きを知り、本人に面会を求める、地味で家庭的なサリー(アン・リチャーズ)がこの映画の良心であり、一服の清涼剤だった。

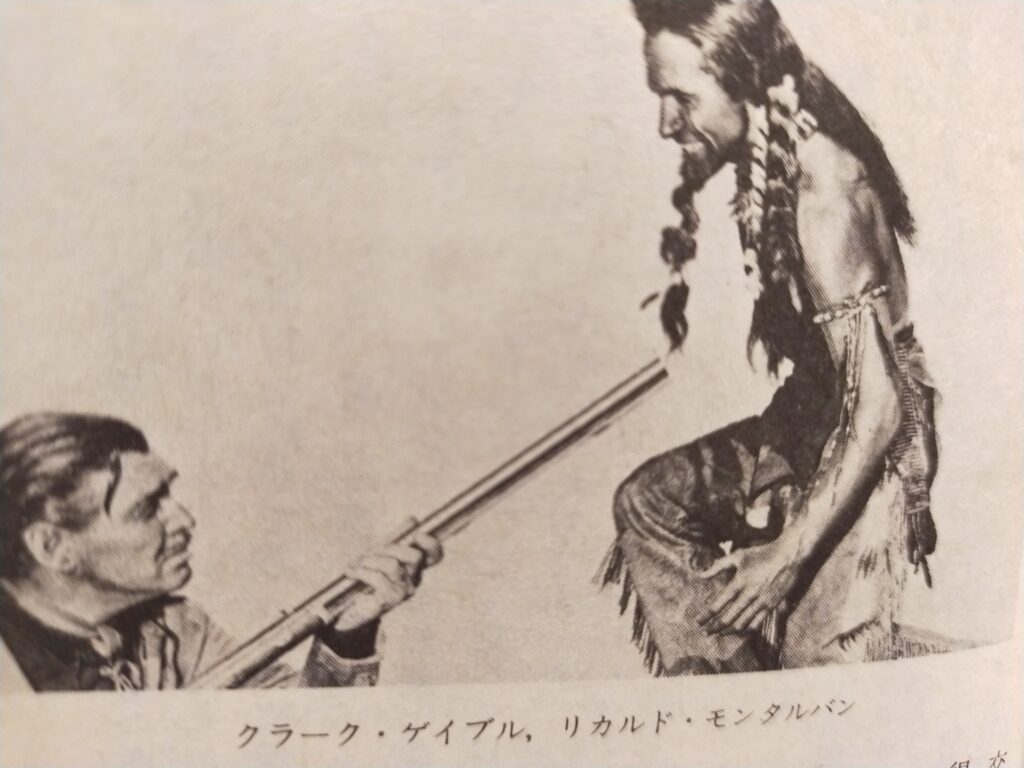

「ミズーリ横断」 1951年 ウイリアム・A・ウエルマン監督 MGM

クラーク・ゲーブル晩年の西部劇。

監督には男性映画の第一人者・ウエルマンを起用。

ロケを多用、合衆国成立前の西部で暮らす山男たちを描く。

ゲーブル扮する主人公の山男、その息子の回想で語られる山男の半生は、前人未到の西部の山々に、ビーバーやヘラジカを獲物としながら旅団を組んで分け入っての冒険譚だった。

土地の先住民インデアンたちとは、やむを得ぬ戦い以外は、友好をベースとして共存しての暮らし。

共存というより、彼等の領土を通らせてもらい、土地の情報を教えてもらう関係だった。

各地の山男たちが年に一回、7月に集うベースには、インデアンたちも集まり、店が立つ。

山男仲間にはフランス語を話す白人や、スコットランドのバグパイプを吹き鳴らす白人もいる。

インデアンと行動を共にする白人も。

このベースで山男たちは、飲み、踊り、射撃の腕を争い、喧嘩をし、女にうつつを抜かす。

といっても踊る相手は山男同士だし、射撃では的当てよりも火薬と弾丸をいかに早く詰めるか(当時は連発銃はなかった)だし、女はインデアンしかいなかった。

この作品の出だしには、年に一度の山男たちの集いの楽しさが描かれる。

そこからいろんなことがわかってくる。

ごく初期の西部の山男の目的、出身国が多様な山男の構成、先住民との関係、などなど。

カウボーイも定住入植者も、ならず者が仕切り酒場女がうろつくタウンなども、西部にはまだない時代。

西部は自然の中で生活する能力を持つ、雑多な山男たちの生きる場だった。

その”場末のユートピア”的雰囲気に早速画面に引き込まれる。

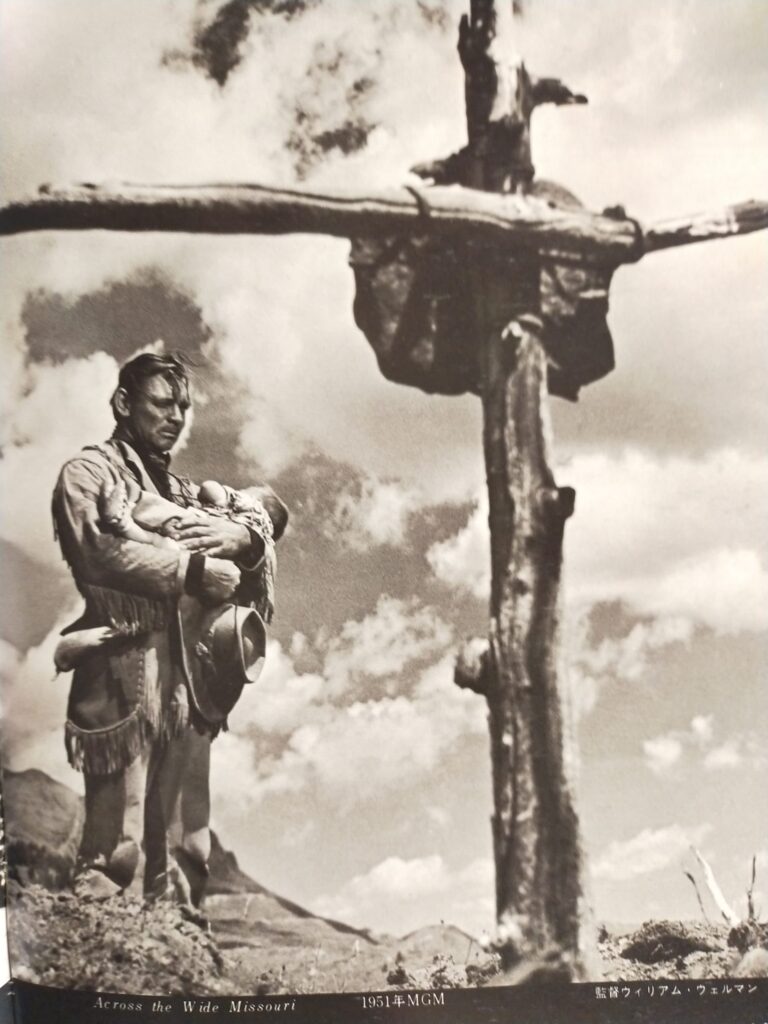

テクニカラー、87分のこの作品には、劇的なヒロイズムも宗教的背景も国家主義的価値観もない。

圧倒的な自然と、そこに溶け込むような人間の営みが描かれている。

狩猟の場を目指し30人と78匹の旅団を率い、美しいインデアン娘を金目のもので買取り、利害関係があるインデアンの襲撃を自力でかわし、目的地では柵で砦を作り、インデアン妻との間に愛息を設けた山男(クラーク・ゲーブル)の自立した行動の一つ一つが、この映画のテーマだ。

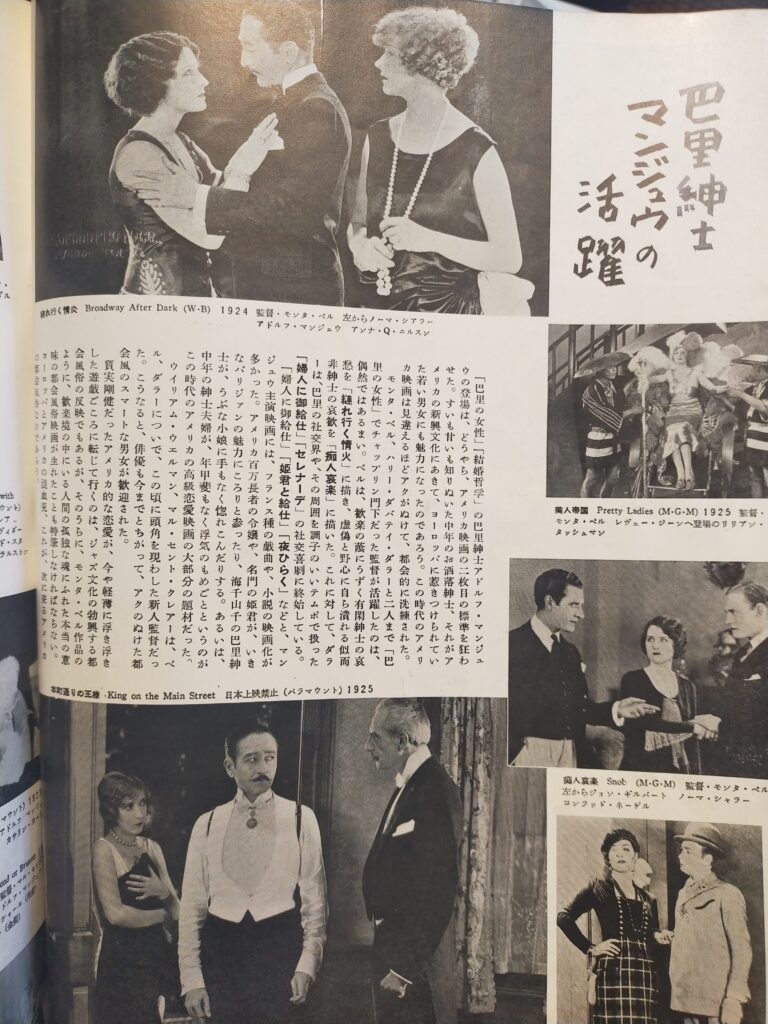

本作には、フランス出身でインデアン語を喋るピエールというゲーブルの相棒が出てくるが、これが何と「巴里の女性」のきざ紳士アドルフ・マンジュー。

まるでウオルター・ブレナンのような役どころだが、その役柄の幅の広さとうまさに驚く。

最初は拒否されたインデアン妻(メキシコ人女優:マリア・エリーナ・マーケス)との関係も、山男の飾らぬ真心で仲良く改善する。

雪だまりの道を率先して進み、祖父の部族が近くに来れば馬を飛ばして会いにゆくインデアン妻だったが、子をなした後、一行をつけ狙うインデイアンの勢力に真っ先に撃たれあっけなく死んでゆく。

それが大自然の摂理の一部だといわんばかりに。

妻の前で、ゆったりと、アイヌのムックリのような楽器を、にやにやしながらかき鳴らすゲーブルの姿が山男そのものでよい。

この時代の、しかもウエルマン作品に、現代のようなエコ思想も、自然回帰思想も、何だったら人種平等思想もないだろうが、原作の持つ力なのか、圧倒的存在感のロケ先の自然の力なのか、人知を超えた世界観が感じられる作品。

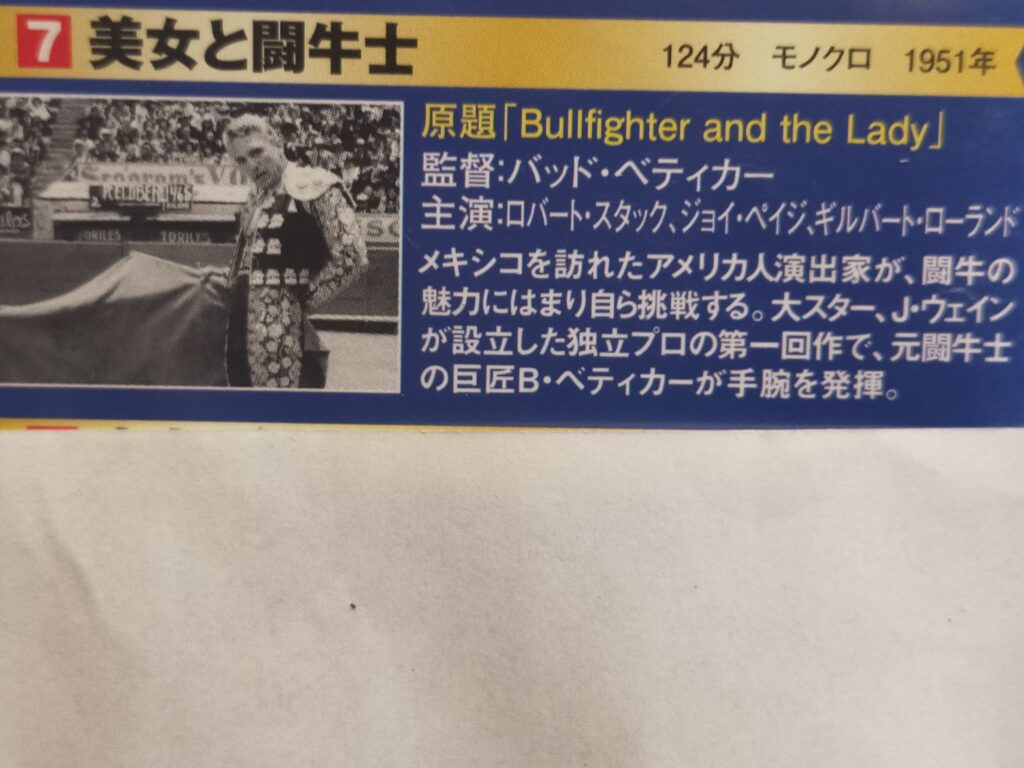

「美女と闘牛士」 1951年 バッド・ベテイカー監督 リパブリック

製作は何とジョン・ウエインの独立プロ(第一作)。

配給は「勝手にしやがれ」でジャン=リュック・ゴダールがオマージュをささげた、ハリウッド非メジャースタジオ、モノグラムピクチュアーズを傘下に持つリパブリック社。

この”逆境”の中で堂々たる大作が生まれた。

監督のベテイカーは、「血と砂」(22年)で闘牛士に扮するヴァレンチノの演技指導もしたという。

欧米の映画作家が外国を舞台にした映画はたくさんあったろう。

自らが闘牛士だったというベテイカーが舞台に選んだのはメキシコ。

ベテイカーとしては”当然の選択”であり、また”メキシコを描かずして、映画人として先には進めない”心境だったのだか。

ベテイカーのメキシコに対する視線には、彼のメキシコに対する興味と理解とリスペクトがある。

闘牛そのものにも、闘牛士にも、メキシコ人女性にも、文化にも。

映画の各エピソードに共通するのは、ベテイカーが体験したであろうリアルさだ。

それは、劇的な切れ味はなくとも、見るものの心に鉈のようにグサリと突き刺さる。

日本に対する戦後直後の占領軍よろしく、50年代のメキシコを旅行するもったいぶったアメリカ人一行に、若いジョー(ロバート・スタック)がいた。

メキシコの上流階級が集うレストランで、有名な闘牛士マノロ(ギルバート・ローランド:メキシコ人俳優)一行になれなれしく近づき、若い美人アニタ(ジョイ・ペイジ)に声をかける。

ジョーは闘牛を教えてくれとマノロのもとに通う。

アメリカ帰りのアニタは一見、おとなしく洗練されたレデイだが、彼女の田舎でシエンタと呼ばれる子牛相手の闘牛会にジョーを誘ったときにその本質を表す。

自信なさそうなドレス姿から、カウガールよろしくハットとポンチョの仕事着に変貌、そのスタイルが決まる!

それは芯が強く、己の信じた道に命を懸ける、熱きメキシコ女の姿だった。

名闘牛士マノロの妻チェロ(ケテイ・フラッド:メキシコ人女優、リンダ・ダーネルに似ている)の強さも描かれる。

田舎の闘牛会場でジョーがデヴューした際に付き添いで同行したマノロの姿に観客が騒ぐ。

泥酔した観客の挑発に引っ込みがつかなくなったマノロが急遽出場して無事牛を裁く。

夫人の懐妊を知りその年での引退を決めていたマノロの気持ちを知りながら、危険な闘牛への出場を認めたチェロ。

無事終わった時に剣を抜いたチェロは、酔客に剣を突き付けながら「もしマノロに何かあったら、お前を殺すつもりだった」と告げる。

メキシコ女の命を張った情熱と覚悟がここでも描かれる。

男たちは、闘牛の何に惹かれるのか。

金か名誉か歓声か。

メキシコで闘牛の写真を撮りつつそれを探るアメリカ人写真家に語らせる「20年たってもまだわからない」と。

その部屋には、数々の名闘牛士たちの写真、特に事故の時の、が飾られる。

ジョーは田舎の大会でデヴューした後、見守るマノロに向かって「興奮して、怖さを忘れた」と語る。

そのマノロが、ジョーの危機に、我を忘れて飛び出し、人生で初めて牛につき上げられ命を落とす。

自分の行動に迷いはなく、後悔はなかったろう、闘牛士として。

これもメキシコの男。

マノロを死なせたと、全メキシコの非難がグリンゴ(白人に対する蔑称)のジョーに集中する中、最後の大舞台に現れたジョーに対し、チェロは亡き夫の肩掛けを託し、その幸運を祈る。

これもメキシコ女。

ケガをした闘牛士の見舞いの場面がある。

またマノロの事故と死、その妻の喪服姿など、闘牛にまつわる死の影が強調される。

死を賭けて牛に挑む闘牛士の姿と歓喜する群集。

闘牛士に与えられるこの上ない名誉。

闘牛向きの勇敢な牛を選ぶ目利きの文化も描かれる。

メキシコの闘牛を巡る男、女、そして牛までも、そのただなかにいたベテイカーの視点を堪能するドラマ。

全体のムードが悠々迫らない、メキシコの風土のように。

ハリウッド映画としてはとてつもない異色作にして、アメリカ以外を舞台にした傑作でもある。