秋は旅の季節です。

もうすぐ日中が短くなります。

寒くなる前に旅をしなければ。

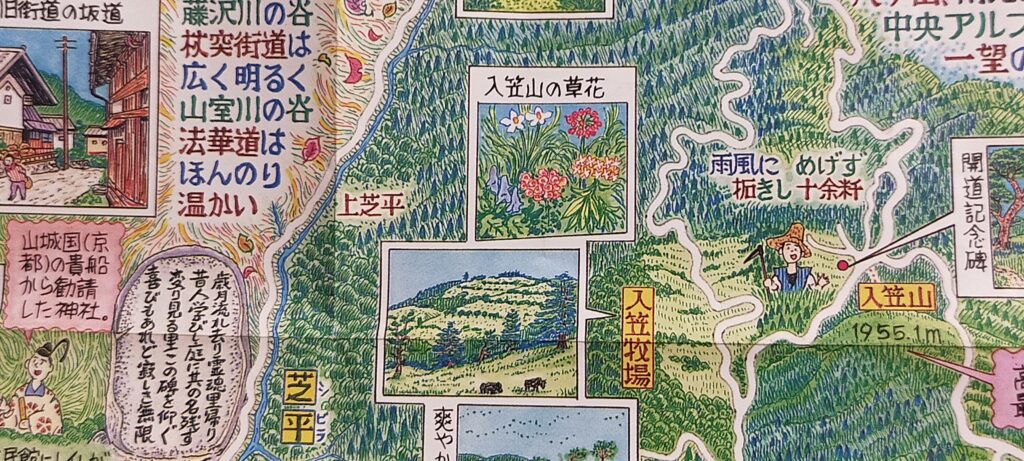

行ったことがない場所は県内にもたくさんあります。

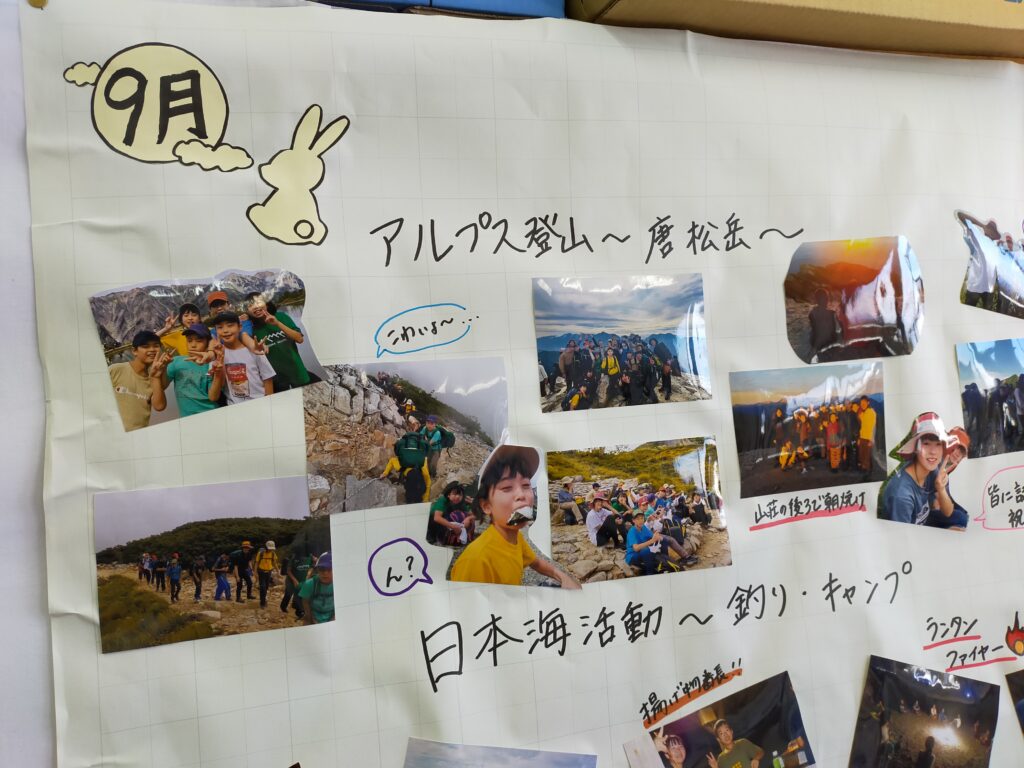

9月中旬に家族と一泊した高山村の七味温泉。

そこの立寄り湯にもう一度行ってみたい。

帰りは奥山田温泉を越えて渋温泉まで峠越えをしよう。

長距離の旅だが8時に出れば明るいうちに帰ってこれる。

温泉にも二か所入れる。

高山村までは、真田から菅平を越えて須坂に下り、中野を通って行こう。

天気は小雨模様だが、高山村の秋の恵みと温泉が待っている。

須坂におりてからは携帯のナビが頼り。

つい先日、家族で通ったルートを行きます。

高山村のJA選果所に寄ってみます。

紅玉リンゴと地元産のシードルを買いました。

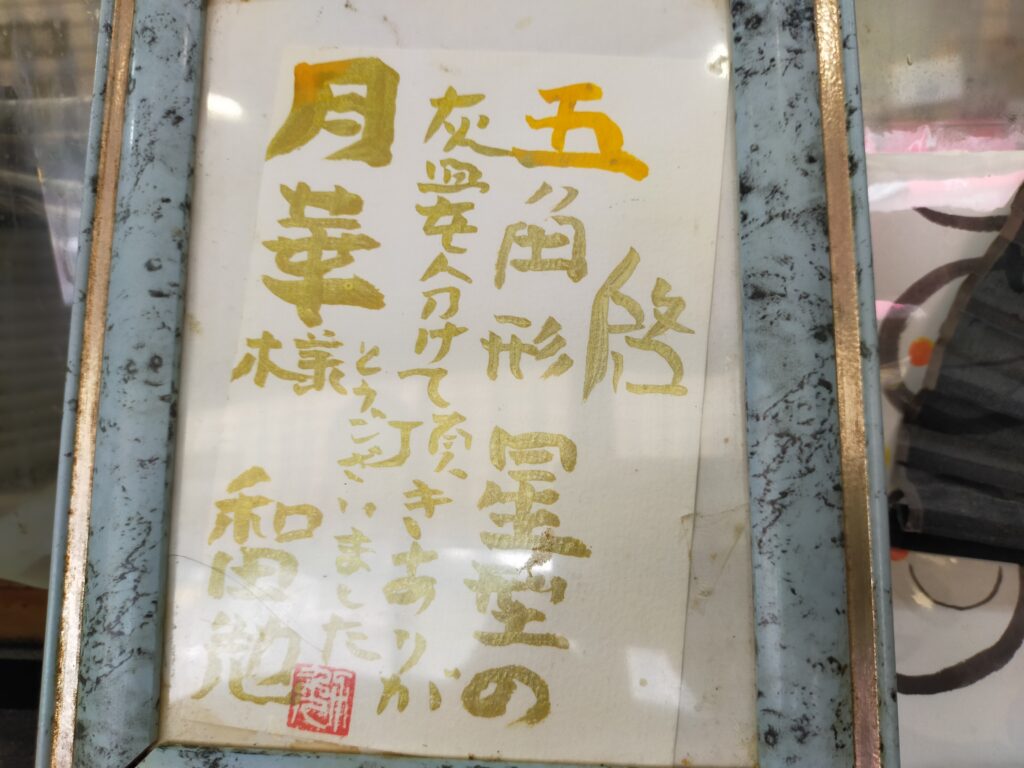

その先の高山村歴史民俗資料館は寄りたかった場所です。

人気のない館内には受付にシルバー?らしきおじさんが一人。

100円で入館すると館内の照明をオンにしてくれました。

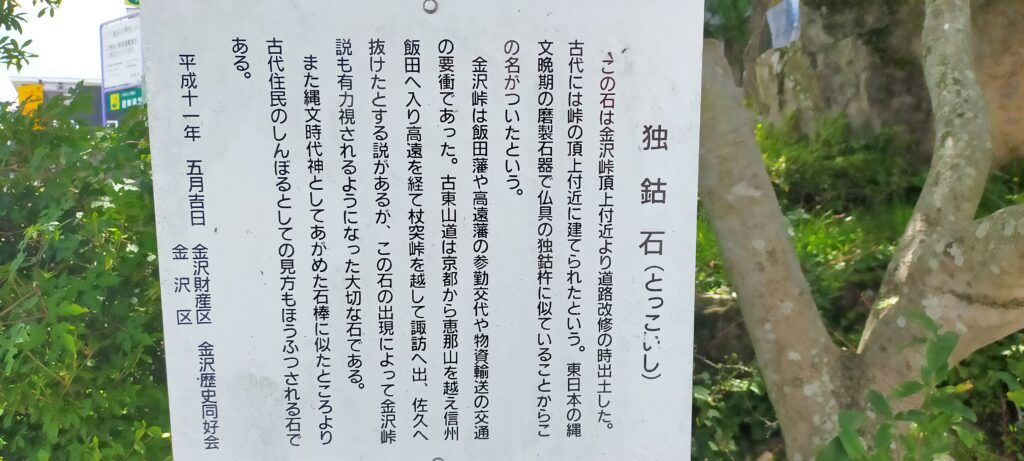

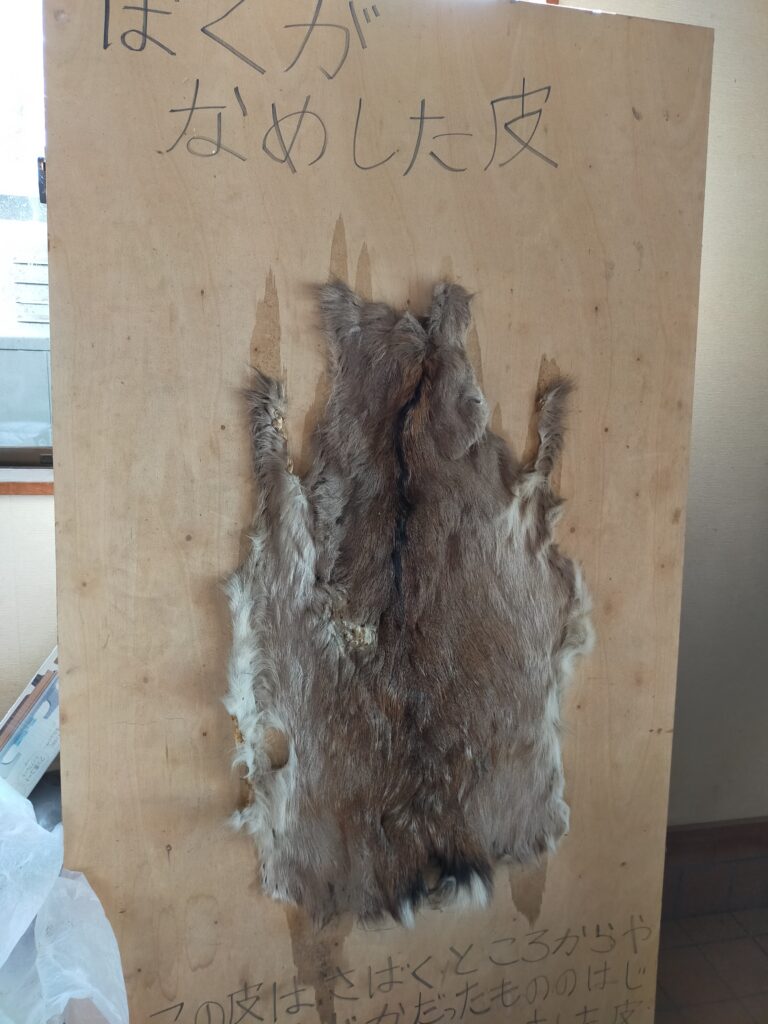

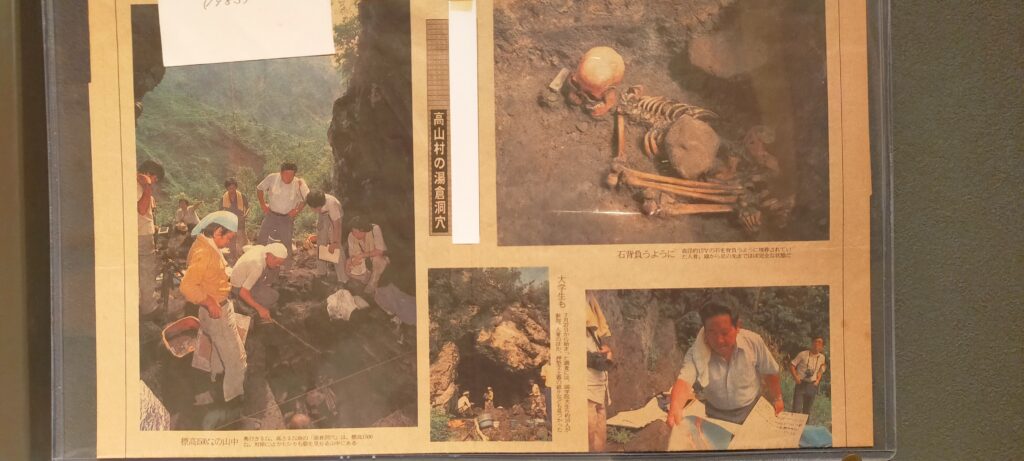

高山村歴史俗資料館のメインの展示物は、湯倉という場所で発掘された7000年前の縄文時代の人骨です。

20~30歳台の女性の人骨が保存状態よく発掘されており、発掘時の状態で展示されています。

これは希少価値がある展示物なのではないでしょうか。

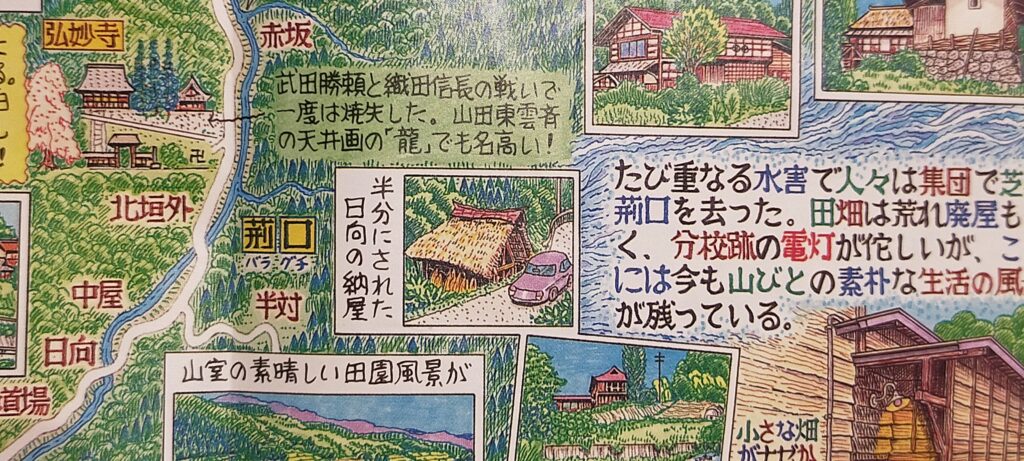

信州は諏訪地方の縄文遺跡、土偶のほか、各地の巨大な前方後円墳の存在が知られている場所です。

縄文人が北信の地で生活していても何の不思議もありません。

保存状態の良さは不思議そのものですが。

資料館を出て一本道を奥へと進みます。

山田温泉の街に到着して一休み。

足湯もあるショップで地元のグッズを物色します。

地元産のワイン、味噌のほか美味しそうなネクタリンを買いました。

更に松川渓谷に沿って進みます。

つい先日に泊まった七味温泉に来ました。

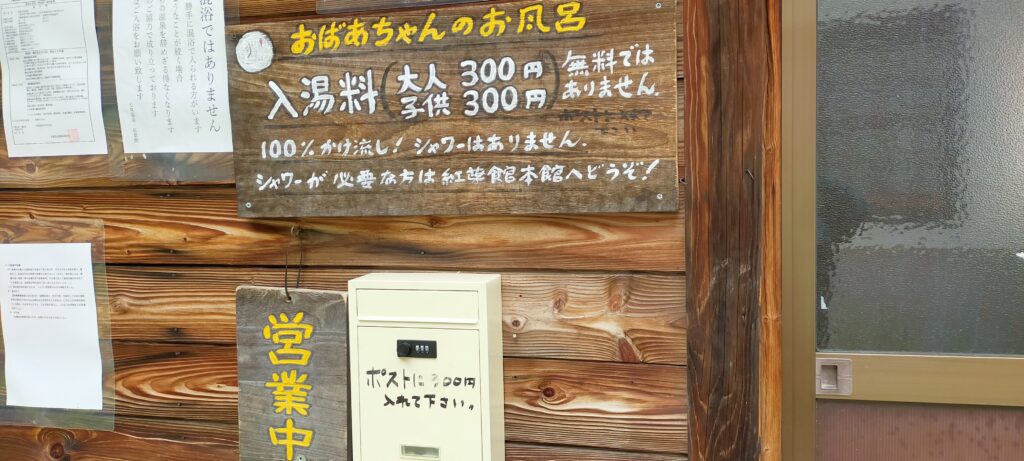

今日は無人の立寄り湯に入ります。

相変わらずいい湯です。

昼前の入湯でしたが、疲れるどころかかえって目が覚め、体がしゃっきりしました。

温泉が効いたのです。

元気が出て、七味温泉から初めてのコースを奥山田温泉方面に進みます。

これからという時に通行止めの立て看板。

シルバーのおじさんが近いづいてきます。

「自転車のロードレースがあるから、1時まで通行止め。渋温泉に行くのだったら戻った方が早いよ。ここで待ってもいいけど」とのことでした。

近くには店も何もありません。

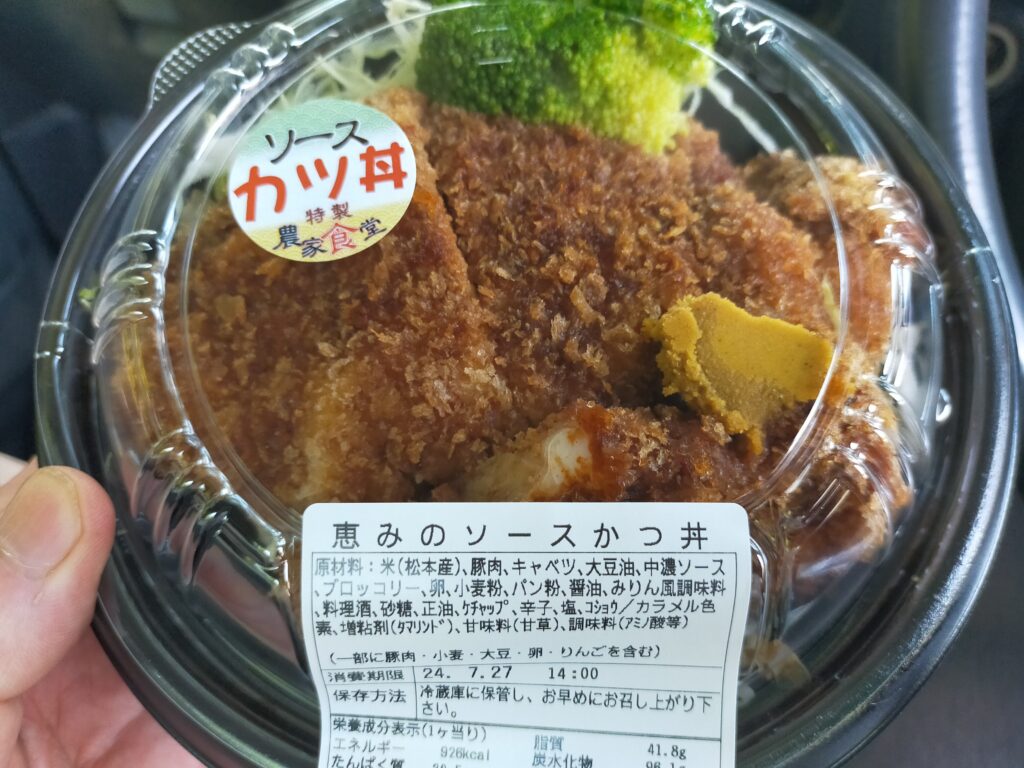

温泉効果で空腹を感じていた山小舎おじさんは、戻ることにしました。

高山村中心部まで下り、小布施、中野、山之内町を通って渋温泉に行くことにします。

途中で食べる場所はあるでしょう。

渋温泉までの道中はおおむね順調でしたが、中野市内の中心部の郊外型レストランが集中している一角は渋滞の上、どこの店も並んでいるほどの混雑でした。

日曜日の昼時なのでしょうがないのですが。

やがて山ノ内町に入り、川に沿って走ると湯田中温泉を過ぎた先が渋温泉でした。

急に古い温泉街の風情が漂いました。

有料駐車場に軽トラを止め、管理しているおじさんにヒアリングします。

立ち寄り湯の場所と、渋温泉名物の木造4階建ての温泉宿の場所を聞きました。

地図を出して丁寧に説明してくれるおじさん。

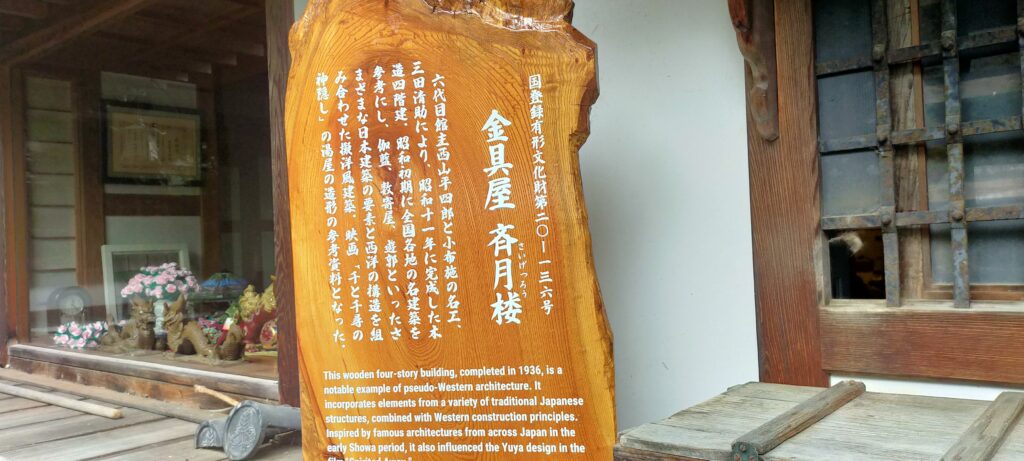

「宿泊していない人が入れる外湯は1か所だけ。入浴券は買ってもらってから、近くの店の人に鍵を開けてもらってください。」、「木造4階建ての旅館は金具屋さんですね。」とテキパキしています。

ここで外湯の入浴券を買い、地図をもらってレッツゴー。

まずは金具屋さんを目指します。

メイン道路から1本入った路地は風情があります。

温泉街の一角に木造4階建ての立派な旅館がありました。

昔ながらの玄関は、2時過ぎの時間のこともあり、閉まっています。

戸を引いて従業員に声をかけパンフレットをもらいました。

次いで外湯へ入ります。

向かいの食料品店のおばさんに声をかけて入り口を開けてもらいました。

外からは鍵がないと入れないスタイルのようです。

外湯には熱いお湯があふれていました。

つかっただけで目が覚めそうなお湯です。

渋温泉の温泉街は日曜日とはいえ、ひっそりとしています。

浴衣を着た外人カップルを見掛けたくらいです。

15時の当着時間を迎えるころになると、だんだん賑わってくるのかもしれません。

親切に答えてくれた駐車場のおじさんに挨拶して帰路に着きました。