「ノマドランド」というアメリカ映画が、2021年のアカデミー賞の作品賞、監督賞などを受賞したとのことです。

そのニュースを聞いて、ある新書を思い出しました。

ちなみにノマドとは遊牧民という意味で、転じてフリーランスなど定位置にとどまって仕事をしない働き方を、ノマドワーカーなどと呼んでおり、「ノマド」は最近はやりの言葉になっています。

背景には現代社会の煮詰まった現状からの無意識の逸脱指向があるのかもしれません。

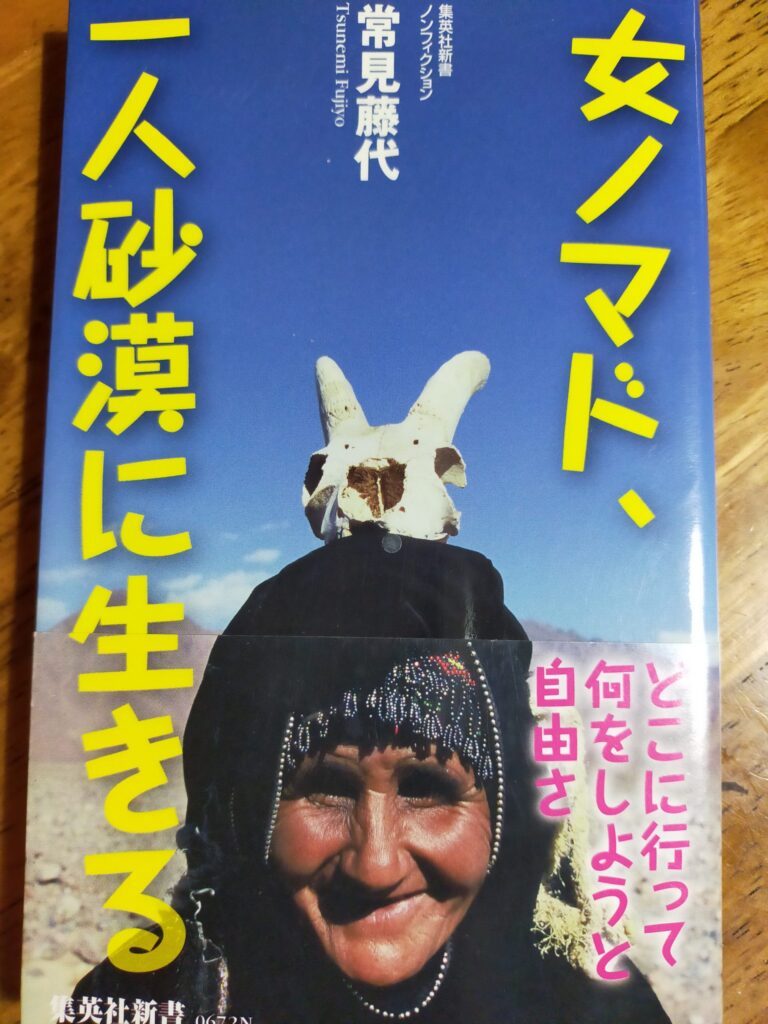

「女ノマド、一人砂漠に生きる」 常見藤代著 集英社新書

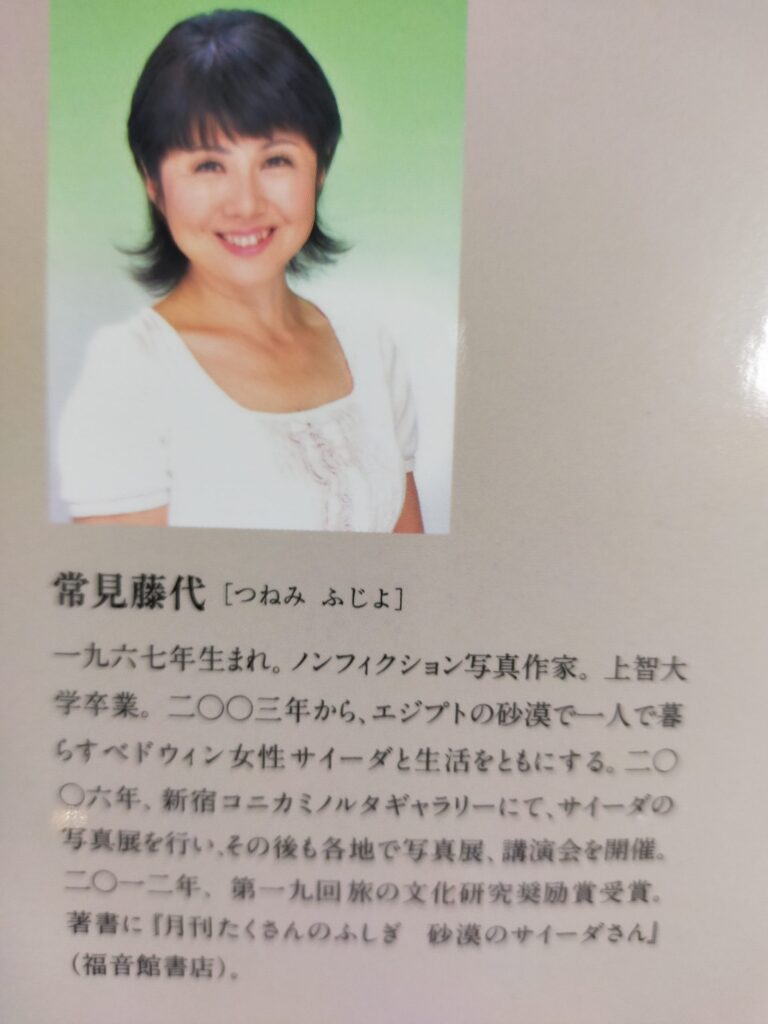

2003年から2012年にかけて、エジプト東部の砂漠に住む、遊牧民(ホシュマン族)の56歳の女性の下に通い、数日から1か月程度の滞在を繰り返した女性ノンフィクション写真家のルポルタージュです。

読みやすい文章で、作者の「頼りない」心情も素直に描写された読みものとなっており、写真も豊富です。

何より単身の女性であることを生かした著者が、外からはうかがうことが困難な遊牧民の特に女性の生活や心情に立ち入った写真や描写が貴重です。

昔と違い、遊牧民の間にも携帯電話が普及する時代になっています。

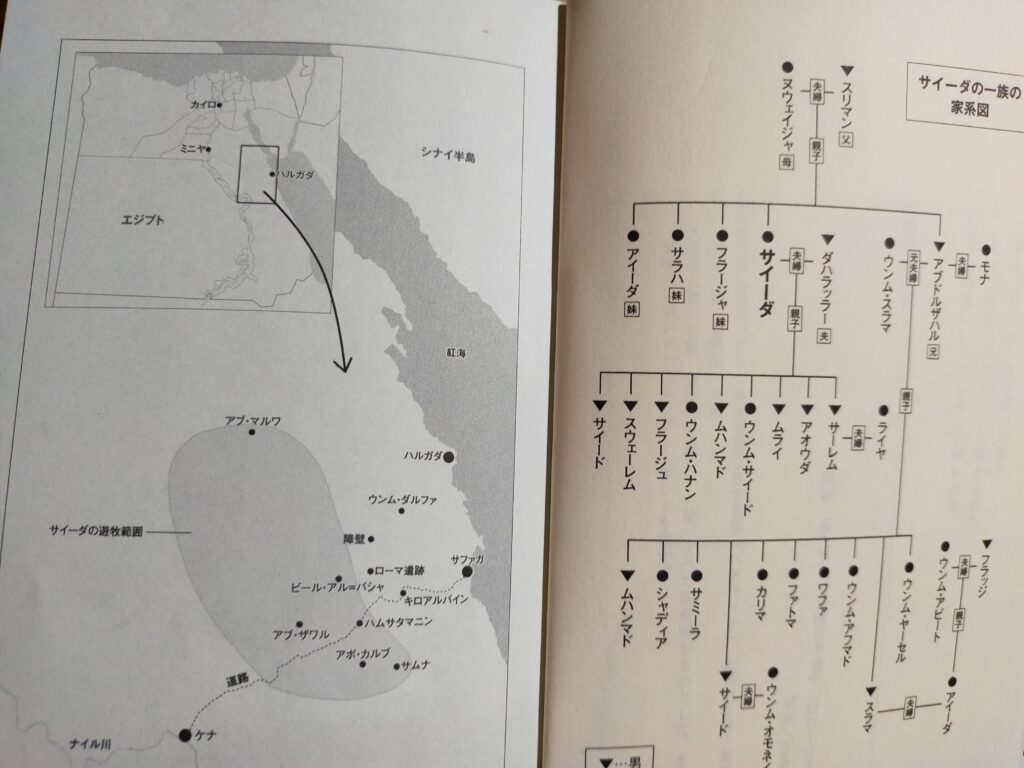

また、気象の変化で1997年を最後に雨の降らない現地では、遊牧民たちの多くはすでに紅海沿岸の都会周辺の定住地に住んでいます。

筆者も「取材」の際には、紅海沿岸の都市部のホテルから自動車でサイーダという名前の「女ノマド」のいる現地へ向かっています。

「女ノマド」サイーダは、ラクダや山羊、羊を従え、小麦粉を焼いたものを主食に砂漠で暮らしています。

主食の小麦粉は沿岸の都市部に住む息子が定期的に持って来たり、もしくは砂漠を通りかかった車に頼んで買ってきてもらったりします。

水は貴重なので皿を洗った後の洗い水も飲むそうです。

草のある場所を求めて放牧して歩きます。

携帯電話を持たないサイーダの正確な現在地は誰にもわかりません。

息子は砂漠を横断する自動車たちの情報などにより母親の現在地を推量して定期訪問するとのことです。

最初は著者をお客さんとして迎えたサイーダも、慣れるにしたがって砂漠の生活に適し切れない著者に厳しく当たることもあったとのこと。

定住地の遊牧民は「遊牧の時代は自由があった、生活は今よりずっと快適だった。いまは一か所にいるだけ、体は疲れないが心が疲れる」と言ったそうです。

「昔は一人で放牧して、一人で砂漠に寝て、一人で死んでいった。そして心はいつも穏やかだった」とも。

滅びようとする遊牧民の魂とその生活の様子を等身大に描いた貴重なルポなのではないでしょうか。

著者との個人的な関係を物語る、親し気なまなざしの「女ノマド」の顔写真が掲載されているだけでも、この新書の価値があるように思います。

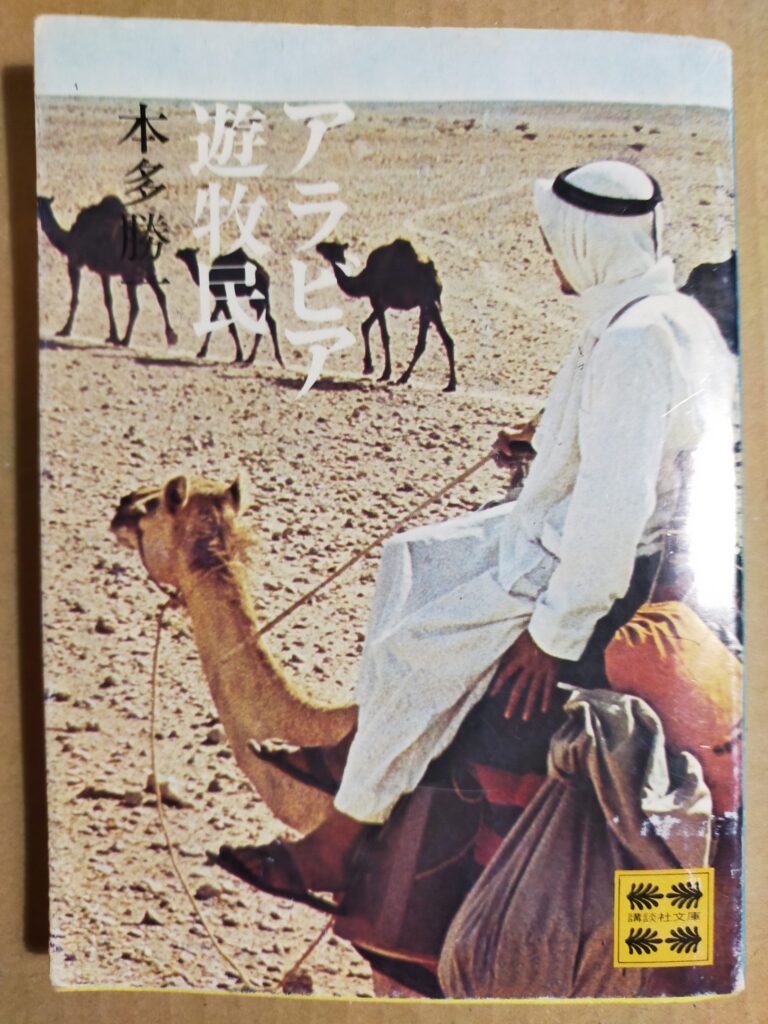

「アラビア遊牧民」 本多勝一著 講談社文庫

「女ノマド、一人砂漠に生きる」を読んでもう一冊の遊牧民本を思い出しました。

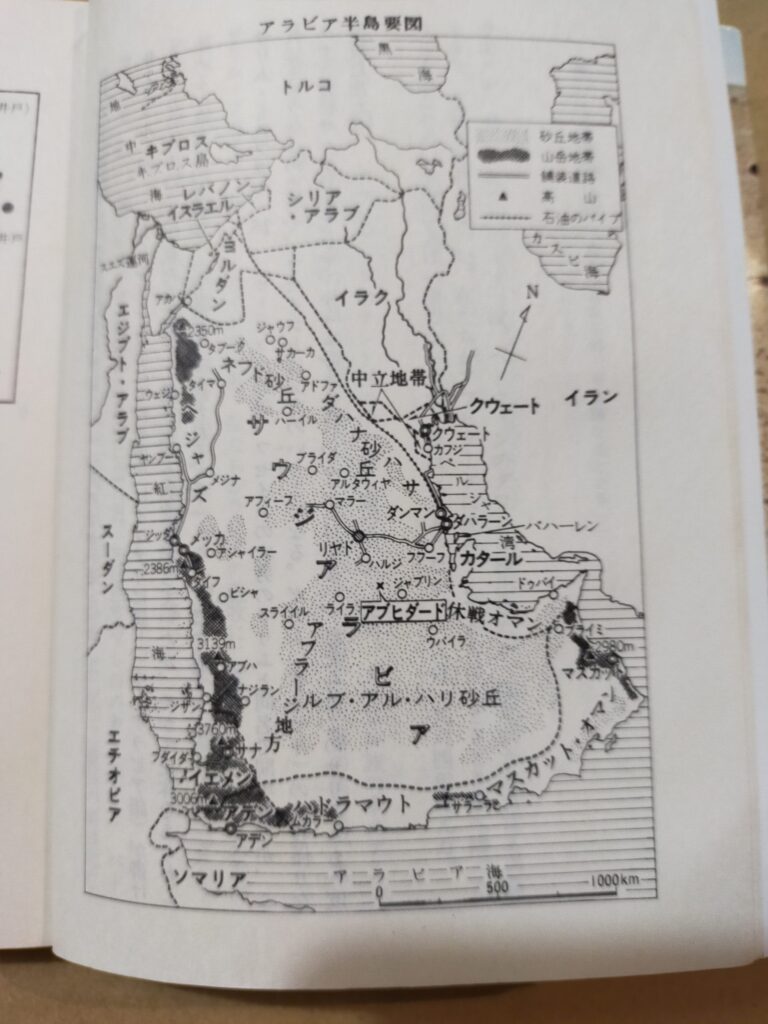

1965年の20日間、サウジアラビア内陸部の砂漠に生きる遊牧民・ベドウイン族のキャンプで過ごしたルポルタージュ「アラビア遊牧民」です。

著者は朝日新聞記者の本多勝一。

著者にとってエスキモー、ニューギニア高地人と続いた極限に生きる生活実態のルポの第三弾です。

行き当たりばったりで「女ノマド」にたどり着いた前者と異なり、「人種別、生活様式別の人間の生活実態の調査」というテーマに沿った計画の元、当時も今も外国人には門戸が狭いサウジアラビアを舞台に、誇り高い孤高の存在といわれたベドウイン族を対象としたフィールドワークになっています。

読者にとっては、「鎖国」サウジへの入国経緯などにも興味津々なのですが、そこにはさらっと触れられているだけです。

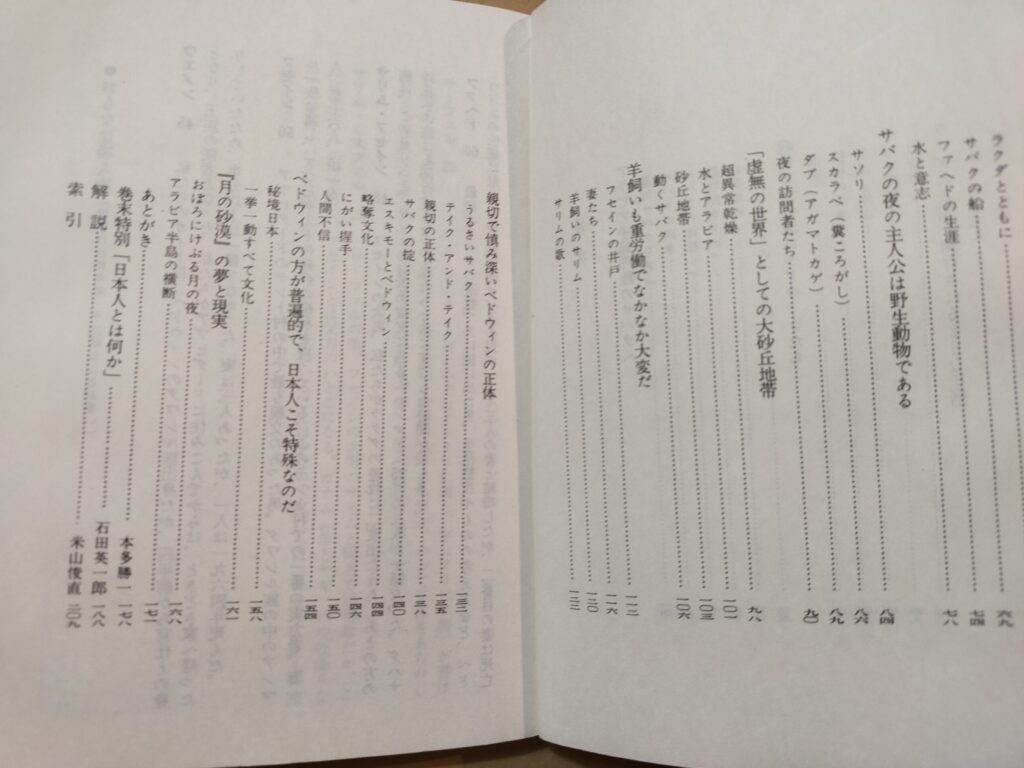

主眼はあくまで対象のベドウイン族の生活の実態です。

実に細かくサンプリングされています。

また、砂漠の太陽の美しさ、ラクダという動物の狡猾さ、などについては著者の心情を見事な美文で表現しています。

とにかく20日間のフィールドワークでこれほどまとまった成果が得られるのか、と思うほど見事に整理された内容です。

やがて、当初は「親切で慎み深い」と思っていたベドウインに対し、20日間の滞在の後には「どんな廃物であろうが、焼き捨ててでもヤツらなんぞにやるもんか」と思うほどに、印象が逆転してしまいます。

これを著者は、彼らの親切は砂漠のおきてに基づく慣習によるもので、根本には彼らの略奪文化に基づくがめつさ、のため、と分析しています。

むしろ世界的に見ればそういったがめつさの方が普遍的であり、日本的な謙譲の方が特異なのだ、とも。

あとがきには、「ベドウインは興味深い人々だったし、再訪の希望は(著者にとって好意的な印象だった)エスキモーやニューギニア以上に強い」とあります。

遊牧民に対する印象が「再逆転」したそのココロは?

著者の客観的な分析手法をナナメ上に越えてゆく、遊牧民文化のぶっ飛びぶりに、冷静に戻った時の冒険心が刺激されたことによるものなのか?

それとも、55年前の日本人にも遊牧民(ノマド)に対しては潜在的な憧れの心理があったということなのでしょうか。