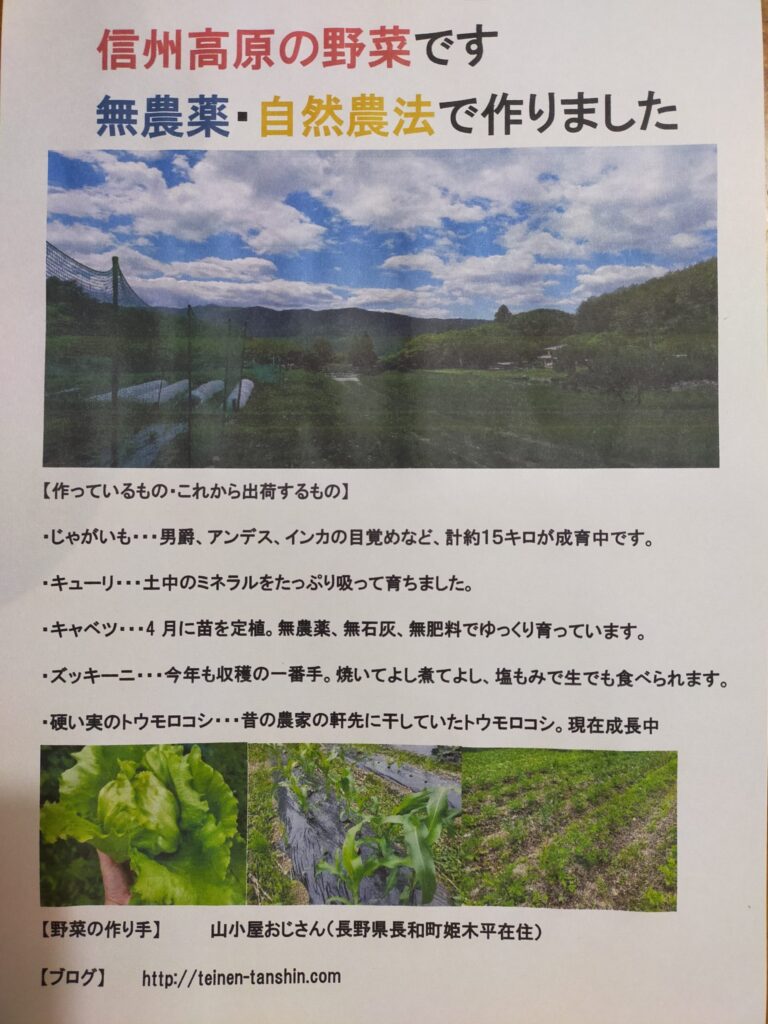

映画好きの山小舎おじさん。

その中でも最近興味あるジャンルは、映画興行史です。

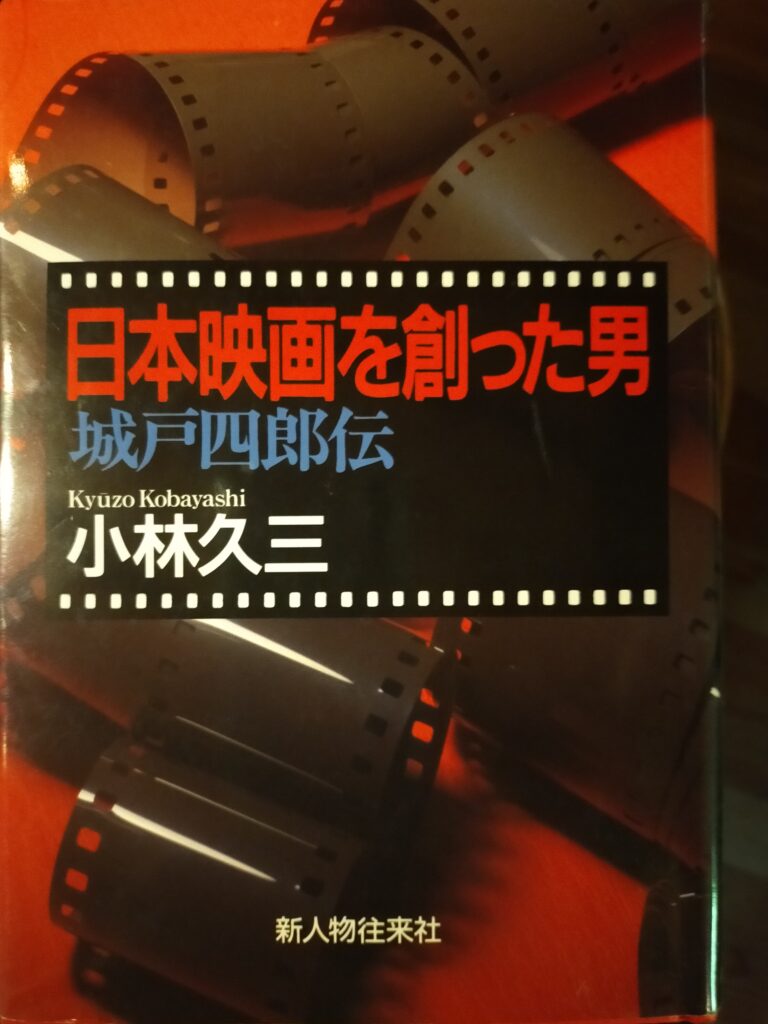

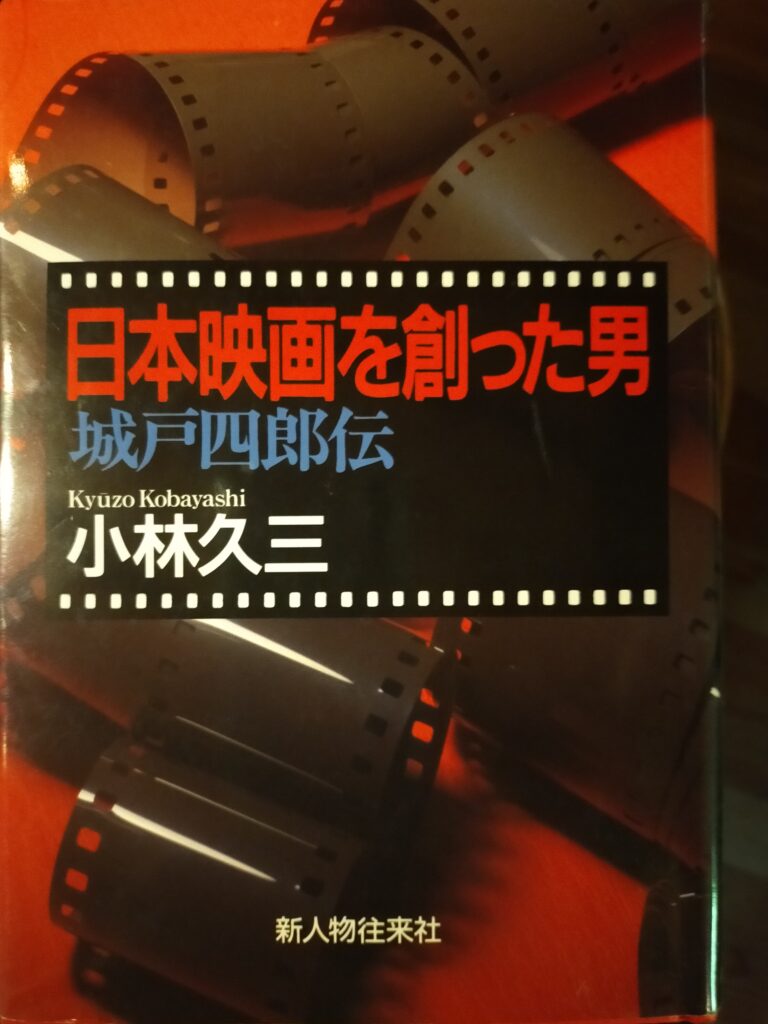

城戸四郎の伝記を読む機会がありました。

大正11年、松竹に入社以降、松竹映画一筋に生き、昭和52年に死ぬまで同社の映画部門のトップに居続けた人物の伝記です。

著者は小林久三。

昭和9年生まれで、昭和36年に松竹に助監督として入社、その後脚本部を経て制作者になっている人で、有名になったのはミステリー小説で賞をもらってから。

本作「城戸四郎伝」はキネマ旬報に連載したものをまとめたものだそうです。

日本の映画産業は、松竹の白井信太郎、東宝の小林一三を中心に興きてきた。

京都太秦撮影所に至るマキノ一家という系統もある。

マキノに出入りするヤクザ一家のつかいっぱしり端を発し、大映社長に上り詰めた永田雅一がいる。

日活の堀久作もいる。

これらは、あるものは必然的に、あるものは偶然に映画というダイナミズムもしくは金の生る木に吸い寄せられた人物で、それぞれの会社・組織のオーナーもしくはそれに近い存在だった。

いずれの方々も、例えばサラリーマンなど務まりようもない個性の持ち主であり、一般常識とはかけ離れた行動力と発想力で周囲を巻き込んでゆく強烈な存在だったことが容易に想像できる個性の持ち主たちだった。

本の目次

本の目次

城戸四郎はどんな存在か?

松竹映画の企画決定権を生涯にわたって持ち続けたという意味において、本来の意味でのプロデユーサーとしては、社内で唯一の人物だった。

その意味では、大映社長の永田雅一や、初期東映のマキノ光男の印象と重なる。

永田は、自分が社長時代の大映作品では、その巻頭で堂々と「製作 永田雅一」をクレジットさせ、自社製品にマーキングしていたが、その作品群の中からベネチア映画祭グランプリの「羅生門」が生まれた。

マキノは戦後間もない新生東映の東京撮影所長として、「右も左もあるかい!ワイらは大日本映画党や」と、東宝をレッドパージされていた今井正を東映に招き、「ひめゆりの塔」を製作、大ヒットを飛ばした。

その点、エリートの城戸は、泥臭さはなく、万事スマートである。

常識的、良識的なというよりは安全パイを外さない城戸のイメージはそのまま松竹のそれと重なる。

仕事のやり方も、例えば「女優を妾にする」(新東宝社長:大倉貢)のではなく、頭を使って撮影所の仕組みを変えてゆく方法に寄っていたようだ。

当初は俳優の力が強く、彼らのわがままに左右され、予算を浪費していた撮影所を、最初は脚本部門の育成に注力することにより、次には演出部門に力を持たせることにより、改善していったのが城戸だった。

これはディレクターシステムと呼ばれるもので、松竹の伝統となった。

ただしいずれのシステムであってもトップには城戸が君臨していることを前提としたものだったのだが。

松竹映画ただ一人のプロデューサー・城戸のポリシーは、一言でいえばヒューマニズムだった。

それは松竹映画にあって大船調と呼ばれた。

著者・小林は、松竹映画の一大功労者として評価ゆるぎない巨人を、大船撮影所の大部屋俳優だったり、後輩の制作者だったりの目を通して描く。

そこには、力のないもの、運のないもの、自分の好みに合わないもの、自分に逆らうものには冷徹で残酷でさえある城戸の姿が現れる。

昭和30年代後半。

松竹も例にもれず、否、他社に率先して、斜陽の道を転がり落ちる映画産業の時代。

城戸もトップとして対応を希求していたものの、企画は空回りする。

若手監督抜擢のいわゆるヌーベルバーグ、武智鉄二の「白日夢」「紅閨夢」「黒い雪」と、城戸らしくない企画が続いた。

しかしながら、ヒットした武智映画の「エロ」についてはスルーするが、ヌーベルバーグの「政治性」にははっきりと拒絶を示す城戸がいた。

大島渚の「日本の夜と霧」の上映打ち切りの決定者は城戸四郎だった、というのが著者の見立てである。

「日本の夜と霧」打ち切りの真相を著した部分

「日本の夜と霧」打ち切りの真相を著した部分

森崎東という監督がいた。

「喜劇・女は度胸」でデビュー。

「男はつらいよ」の脚本にも参加し、「フーテンの寅」では監督。

山田洋次作品とは一味違う、陰影、泥臭さを持つ作品で、松竹離脱後も作品を発表し続けた。

個性的な作風のこの監督を自由契約にした(松竹をクビにした)のも城戸だった。

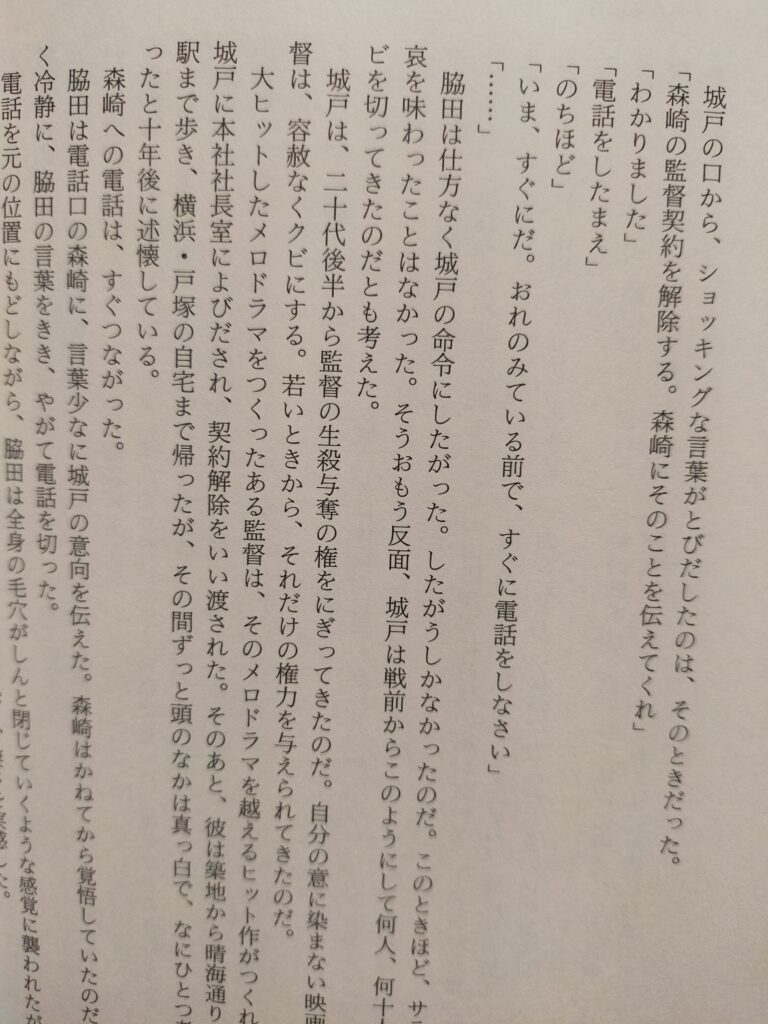

城戸は当時の制作本部長に対し、自分の目の前で森崎への解雇の電話連絡を行うように命じたという。

森崎東解雇を著した部分

森崎東解雇を著した部分

映画プロデユーサーとしての冷徹さはともかく、また小津、木下らをフィーチャーしていた黄金時代はよいとして、60年代に入ってから、時代性や新しい才能についていけなくなったあたりが城戸の映画人としての限界だったのだろう。

さて、城戸自身、脚本執筆や、企業としての撮影所経営には興味があっても、映画というダイナミズムには果たして興味があったのか?

あったとしても、そのダイナミズムに太刀打ちできない自分にどう折り合いをつければいいのか、最後まで分からなかったのではなかろうか?という疑問がわく。

1974年に封切られた、松竹映画の金字塔「砂の器」の企画に最後までゴーサインを出さ(せ)なかったのも城戸なのだった。

映画というものの成り立ちの難しさ、不思議さをその興行史の側面からも感じる山小舎おじさんでした。