特集・「妄執、異形の人々」とは

これはシネマヴェーラ渋谷というミニシアター(上映番組はまさに名画座というにふさわしい)の夏の恒例特集のタイトルから頂いたネーミングです。

シネマヴェーラでは夏になるとこのタイトルを銘打ち、石井輝男の「江戸川乱歩全集・恐怖奇形人間」や新東宝版「一寸法師」などのカルトといわれる邦画作品を上映していたのです。

カルト作品の上映が一巡し、シネマヴェーラが『妄執、異形の人々』特集を取りやめた今日、代わりにDVD名画劇場の夏の特集として、洋画版カルト作品を特集してみたのです。

第一回は、怪物が出てくる3作品の特集。

得体のしれぬ神の創造物は、水面下にも雪山にも宇宙にもいるのでした。

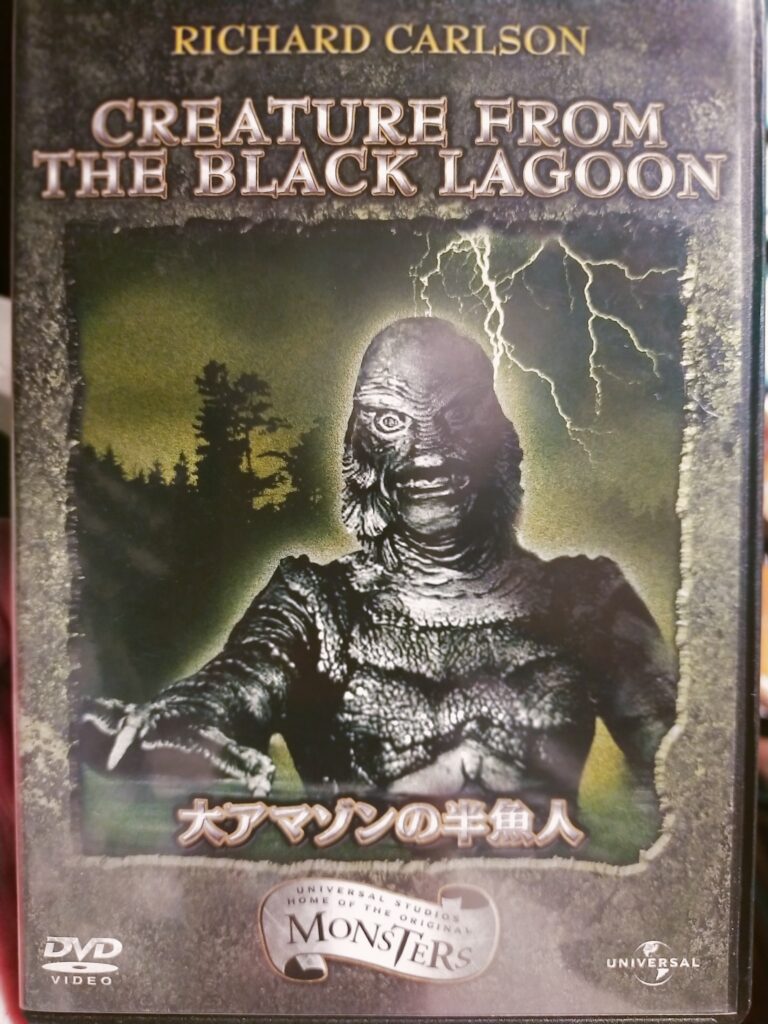

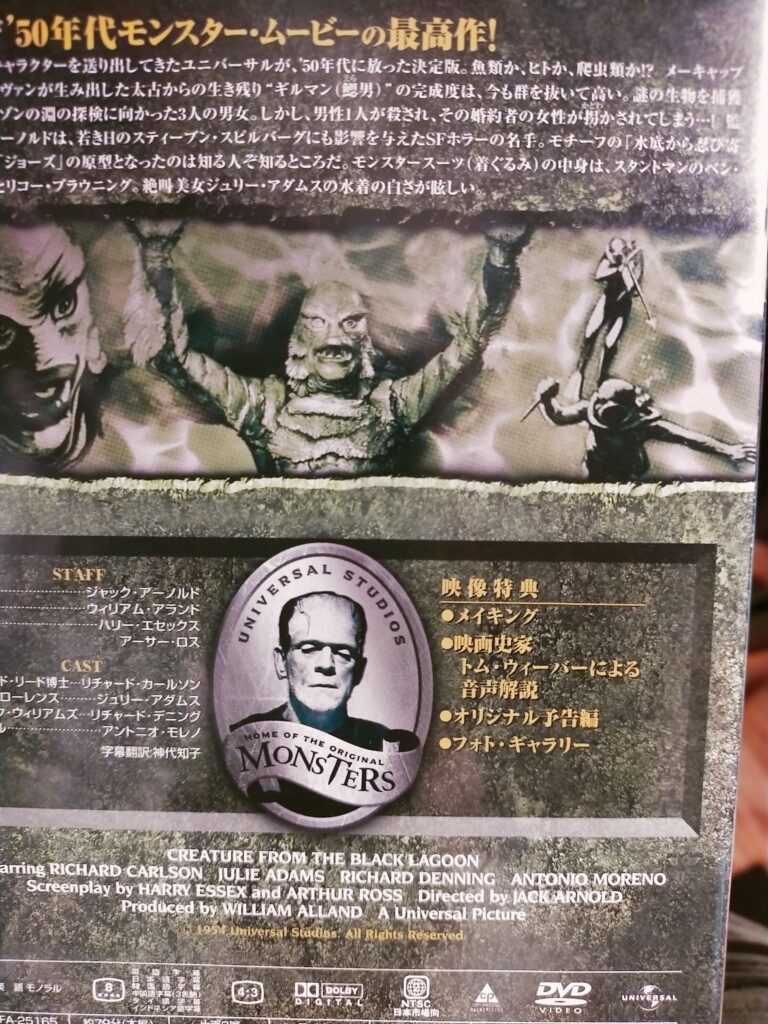

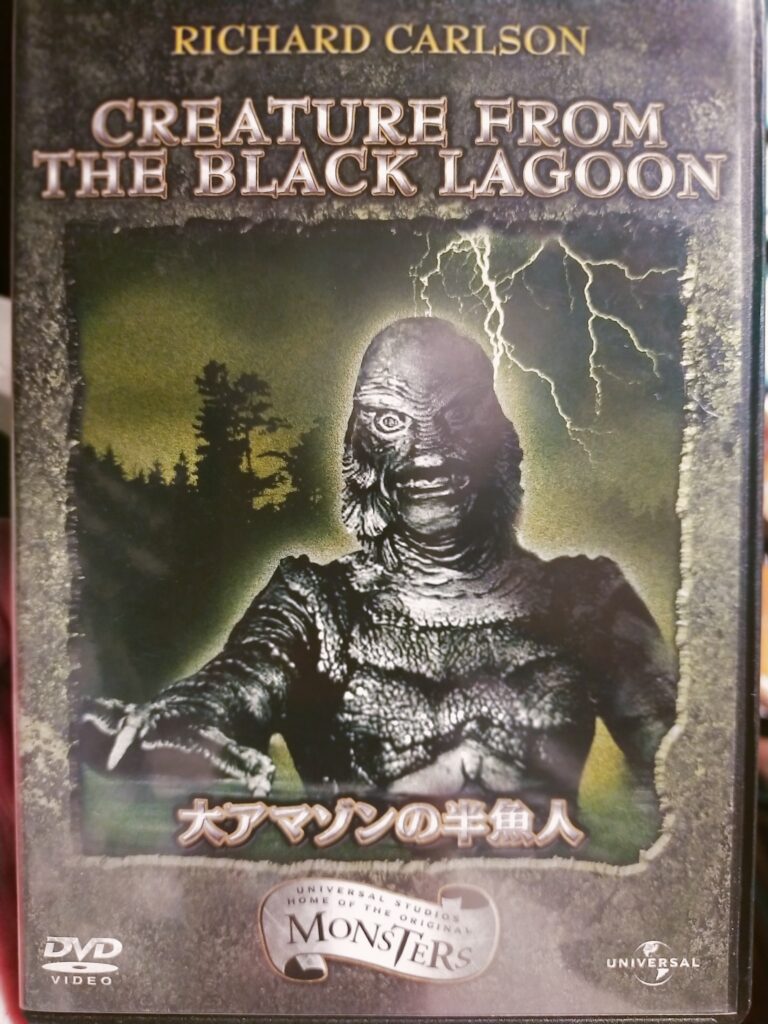

「大アマゾンの半魚人」 1954年 ジャック・アーノルド監督 ユニバーサル

サイレント時代には、ロン・チャニー主演で「ノートルダムのせむし男」、「オペラ座の怪人」など大掛かりなゴシックロマンでヒットを飛ばし、トーキーになって「魔人ドラキュラ」「フランケンシュタイン」などで、主演のベラ・ルゴシ、ボリス・カーロフともども伝説を作ったユニバーサル映画が新たな怪物を創造した!

これまでの原作ものから一変、ユニバーサルが作ったのは、オリジナルストーリーによる、未知の怪物が未踏のジャングルの水面下から現れ、探検隊を襲うという、今もファンに愛される伝奇的SF映画だった。

半魚人とジュリー・アダムスその1

半魚人とジュリー・アダムスその1

白人の老博士が、アマゾンの奥深く海洋生物の調査を行っていたところ、未知の生物の手の化石を発見する。

博士はブラジルの海岸部で肺魚の研究をしている教え子の科学者たち(その中には若い美女も含まれている)の応援を得て、化石生物の本格調査をすべく、現地人が近寄らないブラックラグーンと呼ばれる沼沢地へ船で乗り込む。

チェアに寝ころび、蚊帳付きのベッドで暮らす優雅な探検隊は、危険を顧みずアクアラング一丁で怪しげな沼での潜水を繰り返す。

美女(ジュリー・アダムス)は白いホットパンツ姿で男たちの潜水を見守りながら、ある時は我慢できず、白い水着姿で未知の沼に飛び込む。

水底の水草の陰では半魚人がその姿を眺めている。

たまたまその姿を目撃した男たちは、未知の生物存在の証拠を持ち帰らんと興奮する。

半魚人はテントを襲い、船によじ登っては、現地人スタッフを絞め殺したりもするが、美女が泳いでいるのを見るとシンクロして泳いだり、その足に恐る恐る触ろうとしたりと、かわいらしい仕草も見せる。

最後には、思い余って美女を抱き上げて沼に飛び込み、棲み家へ連れ込むが、白人男どもが黙っているはずもなく、水中銃とライフルで仕返しされるという結末が待っている。

手つかずの神秘が文明人によって蹂躙されることになる。

半魚人とジュリー・アダムスその2

半魚人とジュリー・アダムスその2

3D映画として製作され、今に至るまでファンを持ち、その後の海洋ショッカーものや怪物ものの原典としてリスペクトされている作品。

何よりも半魚人のデザインが、映画のイメージとぴったりな点が素晴らしい。

永遠のキャラクターの誕生だ。

ジュリー・アダムスの水着姿と絶叫ぶりと半魚人のマッチアップぶりも最高。

白い水着のジュリー・アダムスを抱き上げた半魚人のスチール写真は、(少なくともSF)映画史上の名場面の一つである。

平和的な弱者でもある半魚人。

一方、半魚人を殺してでもアメリカに持って帰ろうとする探検隊のスポンサーの野望。

それに対し、科学者的良心を持つ主人公(ジュリー・アダムスの恋人役)というお馴染みの登場人物。

根本的には白人中心の価値観で、現地文化への興味や尊重に乏しいという、50年代のハリウッド映画そのもの。

それよりは、半魚人のデザイン、ジュリー・アダムスの水着姿を楽しむ作品。

半魚人の水中シーンにも力を入れている。

半魚人が泳げば泳ぐほど、人間の動きと同一であることが露わになってはいたが。

続編も3Dで製作されたとのこと。

捕獲された半魚人がアメリカに連れてゆかれ、人間として再教育されるが、うまくいかず人間を襲い、パニックが起こる、というもののようだった。

ジュリー・アダムス。「決闘一対三」(53年)より

ジュリー・アダムス。「決闘一対三」(53年)より

「恐怖の雪男」 1957年 ヴァル・ゲスト監督 イギリス・ハマープロ

イギリスのハマープロダクションが、クリストファー・リー主演の「吸血鬼ドラキュラ」で全世界的にヒットする直前に製作した作品。

折からヒマラヤ初登頂や雪男の足跡の写真が世界的ニュースとなったタイミングで製作された。

出だしからハリウッド映画とは違う、ドキュメンタルで地味な緊張感。

これがイギリス映画のムードなのか。

ハリウッド映画なら、絶叫要員の若手女優に色気のある格好をさせ、大衆小説の舞台のような無国籍なセットで、『出るぞ、出るぞ』とゾクゾク感をあおるところ。

東宝の「獣人雪男」(55年 本多猪四郎監督)では、雪に閉ざされた山奥の駅で登山者がいつ来るかわからぬ列車を待つという出だしから、秘境感漂う伝奇的な映画空間が意図的に演出されていた。

本編の「恐怖の雪男」では博士(ピーター・カッシング)が植物研究で滞在するヒマラヤ奥地の僧院の日常風景から始まる。

ラマ僧たちの読経の声、奥の部屋に鎮座するラマと彼に仕えるラマ僧たち。

セリフが多いラマ以外はアジア人エキストラを使っている。

ハリウッド映画なら必要以上に強調するであろうエキゾチシズムが、ギラギラしたものではなくどこか記録映画風にも客観的表現にも感じられる。

アジア各地に植民地支配を実践してきたイギリス文化の蓄積がなせる業なのか。

紅一点の博士の妻も登場するが、博士の同僚の研究者、登山者であり、知性的ではあるがセクシーではない。

雪山の物語であるから肌も出さない。

危機的状況にも絶叫はしない。

ましてや雪男に(抱きかかえながら)拉致されることなど、金輪際ない。

ラマの僧院の中庭を歩く博士

ラマの僧院の中庭を歩く博士

未知の生物・雪男(劇中ではイエテイ、スノーマン、クリエイチュアと表現される)へのこの映画のアプローチは、現地ラマ僧たちが語る『見てはいけないもの、畏れの対象、いないもの』と認識の認識に準拠している。

博士は実在を調査したいと思い、植物研究と銘打って僧院に滞在し、チャンスをうかがっているところに、本国から一団がやって来る。

雪男で一儲けしようという山師のような男(フォレスト・タッカー)率いる一行で、現地人を手荒く使い、ポーターには賃金を払い伸ばし、下品に食事をする。

博士はこの一団に同行する。

雪男への尽きせぬ科学的興味のため。

山師を迎える博士と妻

山師を迎える博士と妻

良心的科学者と功名的実業者を対立的に配置するのは「大アマゾンの半魚人」同様だが、細かな描写には大きな違いがある。

現地人に対する白人の支配的な振る舞いの具体的描写には、イギリスのしたたかな歴史の滓を感じるし、延々とした高所の登山シーンでは、ヒマラヤの自然への畏敬を感じる。

「大アマゾンの半魚人」ではあまり感じられなかった、現地の自然、風土への興味、関心といったものが、「恐怖の雪男」ではチベット文化、ヒマラヤへの客観的な尊重として映画の根底をなしている。

文化的側面のみの映画ではなく、雪男の謎から醸し出されるサスペンスに満ちた作品でもある。

人間同士の葛藤、自然との対決のスリルもある。

何より強調されるのは、雪男そのものより、雪男を使っての名声、実利の妄想に突き動かされる人間達が醸し出す我執の迷宮である。

檻で雪男を捕まえようとする一行

檻で雪男を捕まえようとする一行

ヒマラヤとチベット文化の最深部に位置する触れてはならぬ象徴が雪男だった。

映画終盤までその具体的描写は、テントの内部に延びる腕と咆哮だけで表現され、最後に至るまでバックライトに浮かぶ全身像と、顔半分の描写に留められる雪男の姿のみが表れるだけである。

山師が射殺した一匹を観察した博士は、それを『知性を持った優しい表情』と表現し『人間が介入すると滅びる存在』と評価する。

このセリフは、雪男の実像を、特撮の着ぐるみで描写するより効果的に表現している。

山師一団はことごとくヒマラヤの自然によって死に絶え、かろうじて生き残った博士は、身の危険を顧みず助けに来た妻たちとともに僧院に生還する。

ラマの前で『雪男はいなかった(人間が介入してよい存在ではない)』と報告する博士のセリフがこの作品の結論だ。

ヒマラヤという大自然が支配した、人知が及ばない世界がここに広がっていると同時に、その更に未知の最深部の象徴である雪男は、ましてや部外の人間にとっては、触れてはならぬものなのだった。

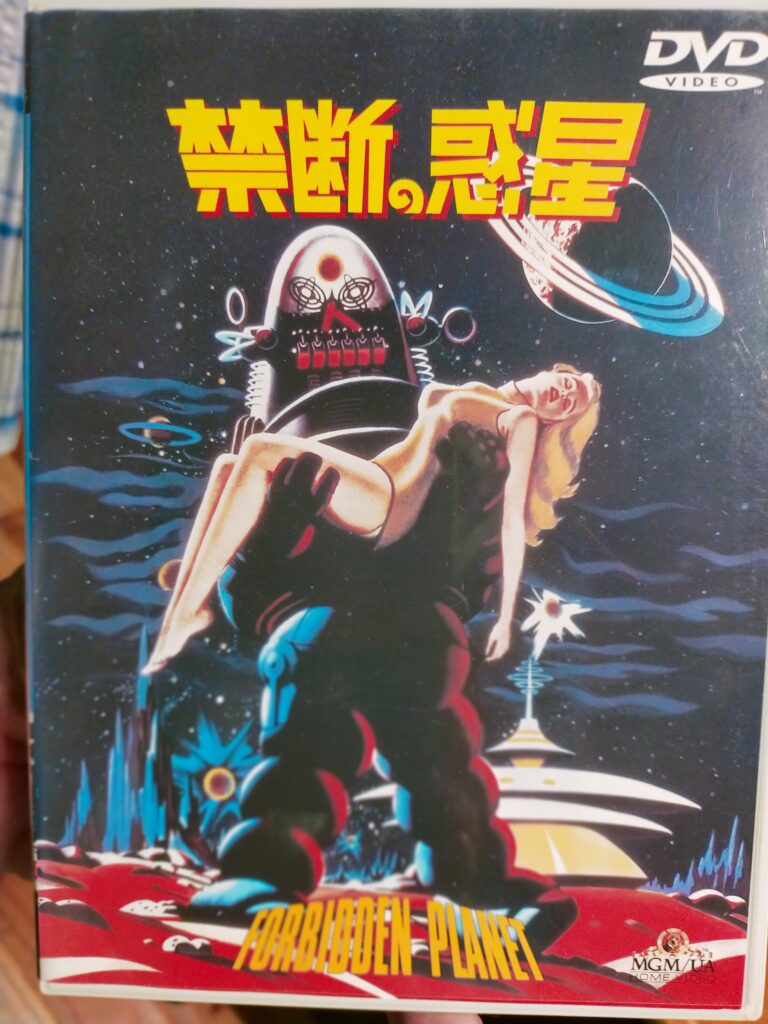

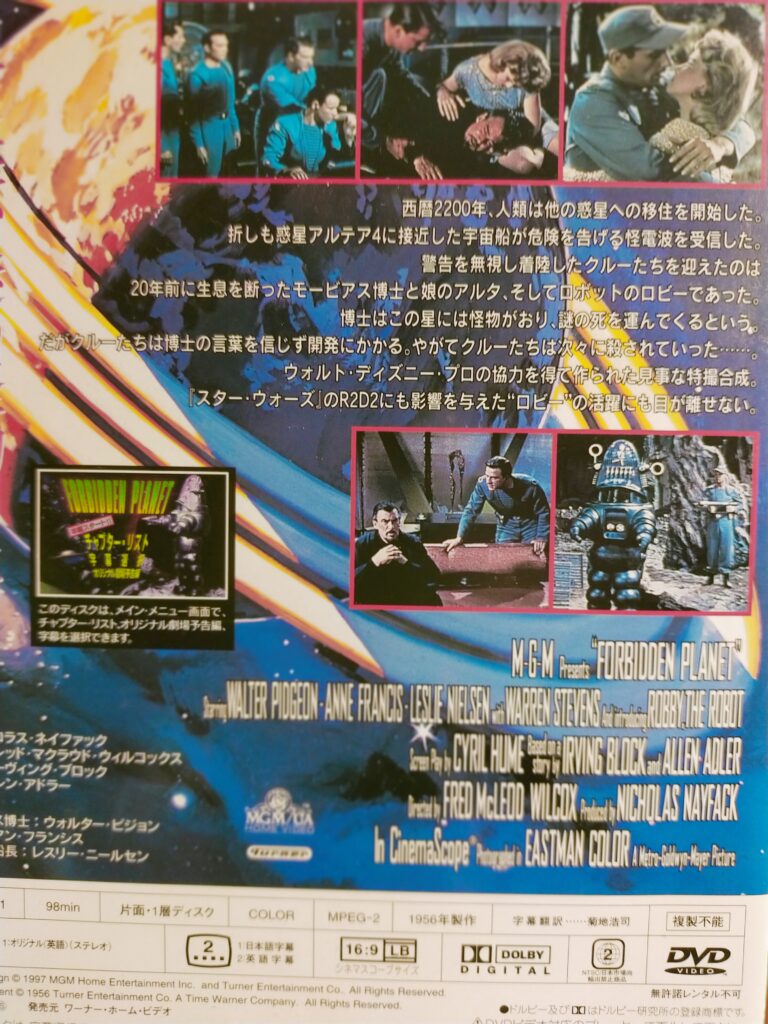

「禁断の惑星」 1956年 フレッド・マクラウド・ウイルコックス監督 MGM

ハリウッド最大の映画会社MGMが、2年の歳月をかけ、イーストマンカラー・シネマスコープという当時最高クラスの仕様で仕上げた大作。

宇宙船の光速以上での惑星間移動、宇宙船内の先進的装置類、ロボットの登場、などで後年のSF映画の先駆となった作品といわれる。

船長とアルタ

船長とアルタ

ファーストシーンで画面の上から宇宙船が現れるのは「スターウオーズ」にコピーされている。

また、宇宙船の乗組員が正体不明の怪物(人間の攻撃的な意識が凝り固まったもの)と闘うというコンセプトは、アーサー・C・クラークやアイザック・アシモフなどのSF小説(スペースオペラと呼ばれる宇宙冒険ものではない種類の)を連想させる。

登場人物は、メカニカルな専門用語や哲学的用語を駆使し、観客をおどろおどろしい世界に引きずり込むのではなく、むしろ突き放す。

宇宙船が目指す惑星にたどりつき、着陸するまで、高速から減速する際に乗員を磁気的に防護したり、着陸地点を立体的宇宙図の中で特定したり、惑星の軌道に乗ってから着陸に至る行程を表現したり、と科学的事実を踏まえて宇宙間移動を描写する。

単にホラーとしてのSF映画ではないことがここからもわかる。

アルタはロボットを制し船長らを博士の書斎に迎える

アルタはロボットを制し船長らを博士の書斎に迎える

円盤形宇宙船から階段で惑星に降り立った乗員らが、まったく平服で体を防御していなかったり、宇宙船を守るため隊員が夜警の番をしたりと、前時代的な描写もある。

20年前から惑星に住み着き、宇宙船の着陸に協力的ではなかった博士(ウオルター・ピジョン)の住処は未来型SF映画そのもので、博士が作ったロボットの能力はドラえもんそのものの万能型。

ここら辺は近未来的SFだ。

映画のミューズとして、裸足に体にぴったりしたミニワンピース姿で登場する博士の娘アルタ(アン・フランシス)に早速隊員が迫るというアメリカ映画らしすぎる展開もある。

ロボットは宇宙船に迎えられ操縦する

ロボットは宇宙船に迎えられ操縦する

しかし、隊員らが感じている、博士とその住処、研究対象、20年の間に生まれ育った娘への違和感は、作品のテーマとも結びついた映画の基調をなす。

博士は隊員に重大な秘密を隠しているし、社会と常識を知らずに育った娘が纏う違和感は彼女が博士の犠牲者だということだ。

アン・フランシス扮するアルタは、シーンごとに新しいミニワンピースに着替えるし(隊員から煽情的な格好を非難され、ロボットに命じてロングドレスを作らせる場面があるが)、朝は裸で池で泳ぐし(水着という概念を知らず)、隊員らとキスしても体が反応しない。

絶叫担当でも科学者のような存在でもない。

お色気担当ではあるが。

彼女の、アメリカンガール的な明るさが、妖艶さと反対の、人知に染まらぬ自然児的な色合いを出している。

ウオルター・ピジョン、アン・フランシス、ロボット

ウオルター・ピジョン、アン・フランシス、ロボット

ある日宇宙船が襲われ、隊員が惨殺される。

時期を知った博士は船長らに惑星の秘密を打ち明ける。

惑星には20万年前に高度な文明が栄えていたが、滅んだこと。

ただし各種の高度な装置が、自分でエネルギーを補給し、メンテナンスしながら残っていること。

ここで隊員に紹介される、創造力養成装置という3次元の思考実現装置がスゴイ。

この作品に関わった、脚本家、デザイナーたちのオタク性が存分に発揮された場面だ。

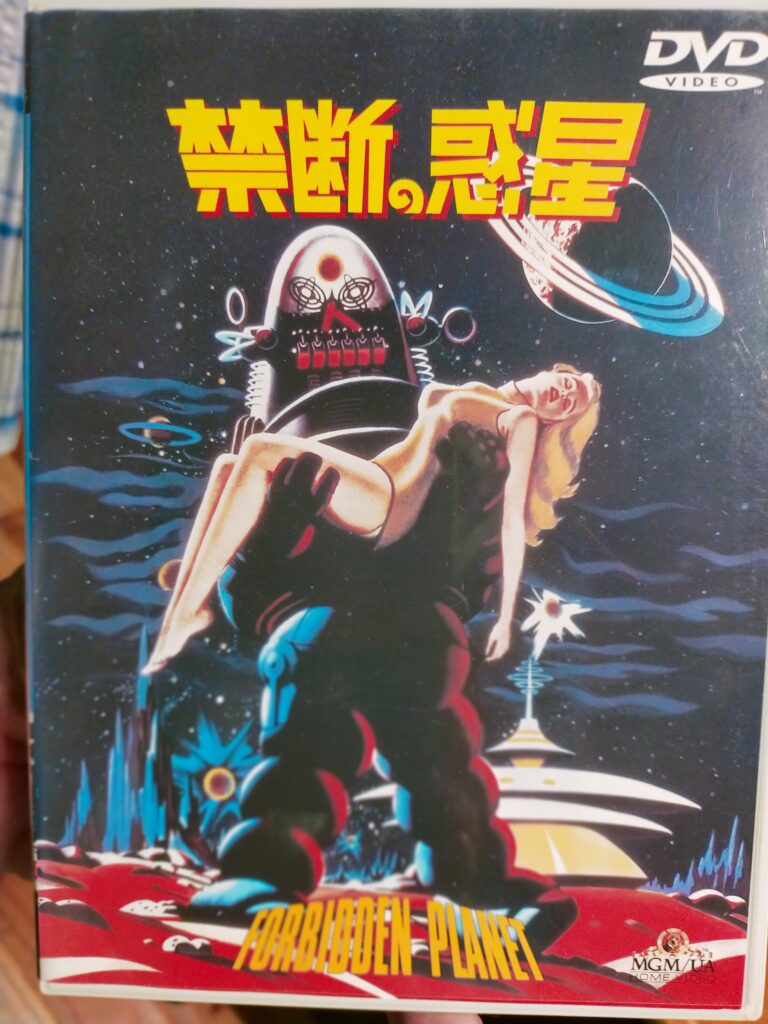

『怪物が美女を抱く』のがハリウッド製SF映画のお約束

『怪物が美女を抱く』のがハリウッド製SF映画のお約束

自らの意識が怪物となり、隊員のみならず自分にも襲い掛かろうとしたあげく、博士が自らとともに惑星の最期と怪物の破壊を行う。

人間性に目覚めたアルタは愛する船長とともに脱出し地球へ向かう。

作り方やキャステイングによっては、猟奇的・伝奇的な作品になったであろう素材だが、科学的デイテイルへの徹底したこだわりと、オタク的創造性により、地味ながらまじめで内省的な作品となった。

長々とした科学的、哲学的セリフと、それを視覚的に表現したオタク性。

色を添える美女までを配したゼイタクなSF映画であった。

アン・フランシス。「禁断の惑星」は彼女の代表作となった

アン・フランシス。「禁断の惑星」は彼女の代表作となった

雪男についての思いで

私が25歳から26歳のかけての1981年に、バックパッカー旅行でネパールに1か月ほど寄ったことがあります。

カトマンズとポカラに滞在したのですが、ポカラから1週間ほど山歩きをしたことがあります。

秀峰マチャプチャレの周りを1か月かけて回るジョムソンルートというトレッキングコースの、ほんの一部を歩きました。

ルート上には車道などはなく、村々を結ぶ交通手段は歩くこと。

気や水道はありません。

物資の運搬にはポニーのような馬を何頭か仕立てて行ったり、急病人はおぶって運んでいたりしました。

外国人にも人気なそのルートは、沿道の村に茶店や食堂、宿泊施設などがあり、コカ・コーラやパンケーキなどといったメニューを出している店もありました。

4日ほどかけて到達した村には、マナスルやダウラギリを遠望できる丘のふもとにありました。

ヒマラヤの名峰を肉眼で見られる地点まで到達したのです。

その村にはトレッキング客専用のロッジがあり外人客で賑わっていました。

そういうロッジには、たいがい英語で接客するスタッフがおり、12歳くらいに見える女の子だったり、若い男だったりが達者な英語で接客しているものでした。

彼ら以外のスタッフ(家族経営?)は恥ずかしそうにしているのが常でした。

そういったロッジの囲炉裏に当たりながら、英語を話す現地人のスタッフ(若い男)と、カナダから来た二人連れと話していたとき、思いついて「イエテイはいるのか?」と現地人スタッフに聞いてみました。

彼は、バカにするなと言わんばかりの顔で、半笑いしながら否定しました。

私は意地悪にも「カナダにはサスカッチというイエテイがいるよ」と言って、カナダ人の方を見ました。

カナダ人は苦笑いしながら「ビッグフット」と答えました。

その時のネパール人の、あっけにとられて、茫然自失、しばらく開いた口を塞ごうともしない表情が忘れられません。

その反応の奥底には、若いネパール人が迷信として記憶の底に葬り去っていた、前近代的な地域性や民族性に、外国人が無神経に触れたことへの思いもよらぬショックからのものなのか、それとももっと深いタブーのようなものがあるのかはわかりません。

私にとって、イエテイの棲みかに最も近くまで行った場所で聞いた現地情報は、何も得られなかっただけでなく、その背後の漆黒の闇に深さを思わせたのでした。