今回は1930年代に映画会社ユニバーサルが製作したホラー映画3作。

この時代、ユニバーサルは、吸血鬼ドラキュラ、フランケンシュタインの怪物、ミイラ男、狼男などを題材にホラー映画を連発し、ヒットさせた。

吸血鬼や狼男は古くからの伝説が題材。

フランケンシュタインは原作ものだった。

それらをハリウッド式に(再)映画化したのがユニバーサルで、ドラキュラを演じたベラ・ルゴシ、フランケンシュタインの怪物を演じたボリス・カーロフは、永遠のハリウッド・アイコンとなった。

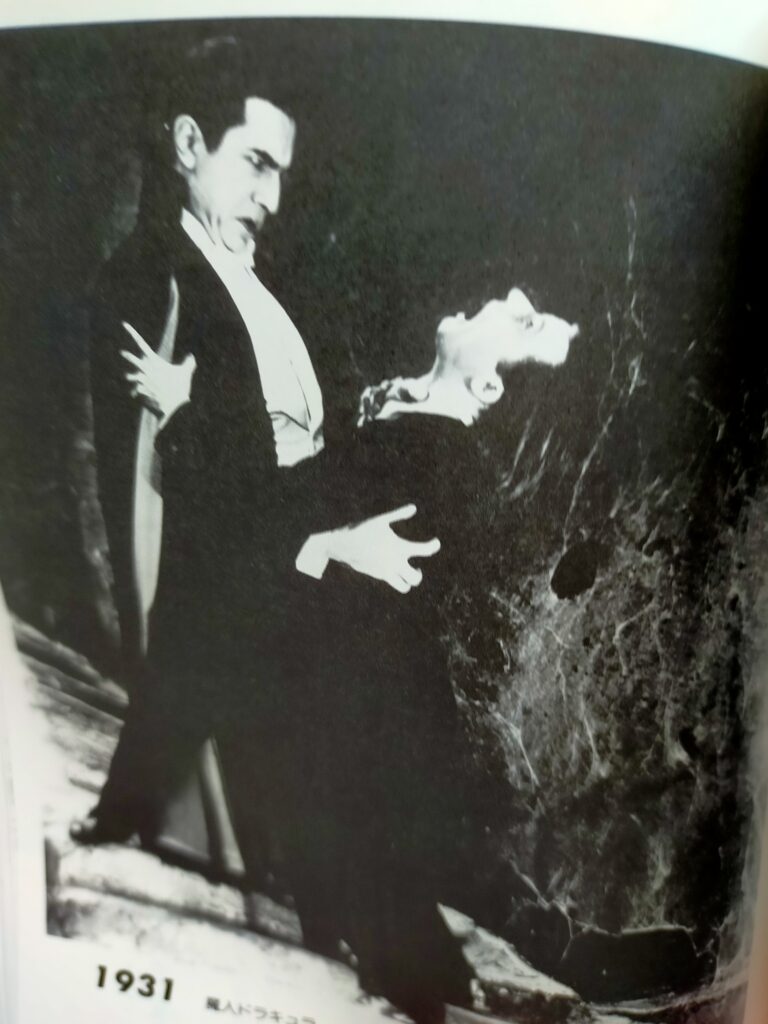

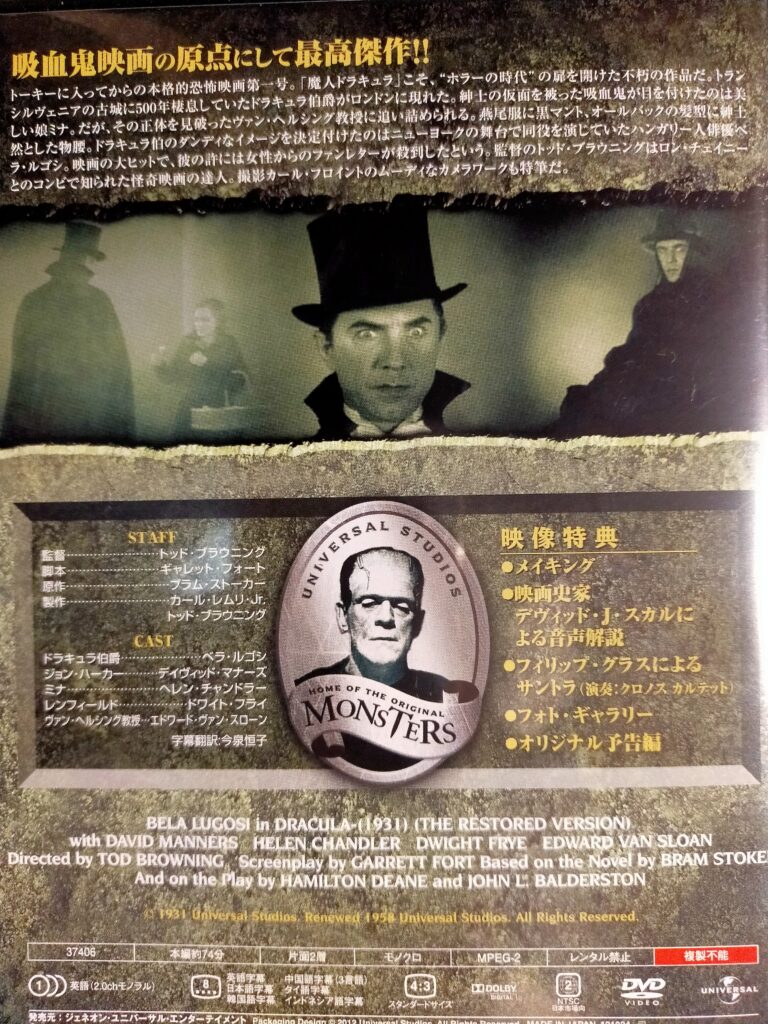

「魔人ドラキュラ」 1931年 トッド・ブラウニング監督 ユニバーサル

吸血鬼伝説はヨーロッパに古くから伝わり、またドイツで「ノスフェラトウ」、デンマークで「吸血鬼」の、古典ホラーの名作となる映画化がされていた。

ハリウッドでの最初の(おそらく)吸血鬼ものの映画化。

主演のベラ・ルゴシは舞台で吸血鬼を演じてヒットさせていたという。

この映画のヒットで、ドラキュラのスタイルを確立させた。

死んで棺桶に入った時のベラ・ルゴシの服装もドラキュラスタイルだったとのこと。

ストーリーは中欧トランシルバニアのドラキュラ城に、不動産賃貸借の契約にやってきた若者が、ドラキュラに襲われて子分となる。

子分はドラキュラとは異なり、人間の血は欲せずクモやネズミの血を欲し、また日の光にも耐えられる。

この子分の助けで、トランシルバニアの土を入れた棺桶ごと、船でロンドンへ渡る。

精神病院へ収容された子分を夜な夜な呼び出し手助けさせ、ドラキュラはロンドンの上流階級に食い込む。

狙いは上流階級の令嬢。

眼力でを虜にし、毒牙にかける。

そこに立ちはだかる超常現象専門の博士(巻き舌が激しいドイツ訛り)。

その対決の結末やいかに!

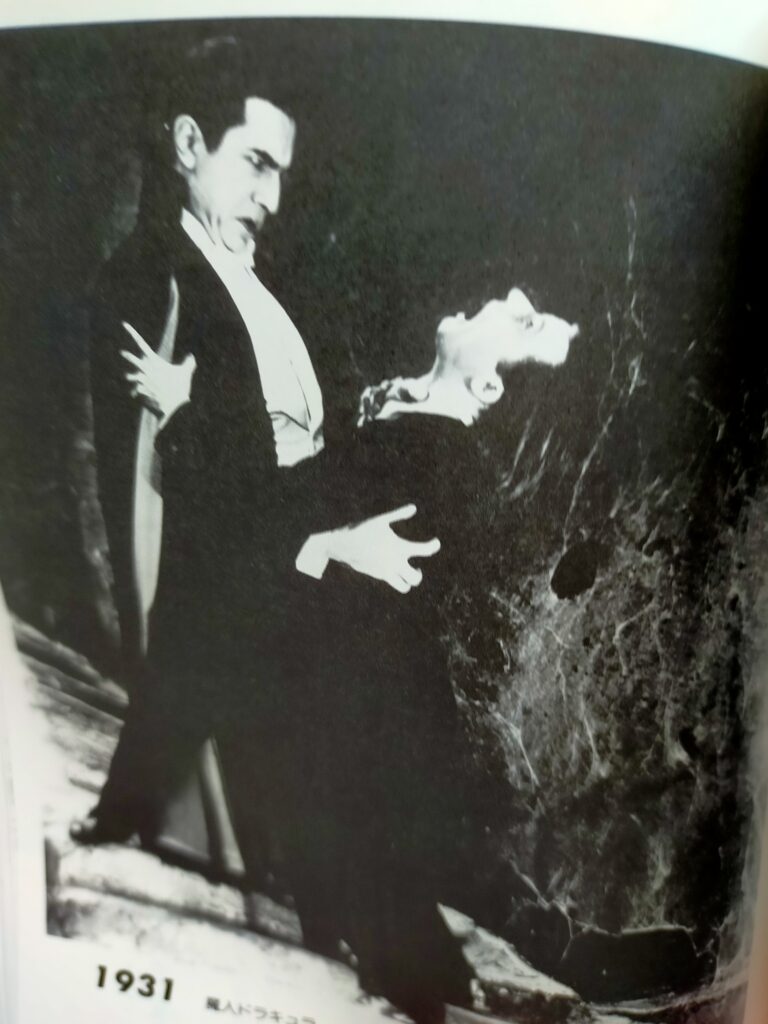

ベラ・ルゴシのドラキュラ

ベラ・ルゴシのドラキュラ

ベラ・ルゴシの眼力。

スポットライトを目に当ててのクロースアップ。

狂気すれすれの表情。

蝙蝠に身をやつし、どこへでも侵入する。

人の常識や好意につけ込み躊躇なく悪を行使する。

古くは疫病、現在のコロナ禍にも例えられるであろうその災禍。

人間が抵抗できないさまは、宇宙人の侵略にも例えられようか。

現代に在っては、無意識に人々を洗脳する悪意の情報操作にも通じる。

意のままに操られる子分。

苦もなく陥落する美人令嬢。

常識に縛られ、右往左往するだけの婚約者青年。

ドラキュラに敢然と立ち向かうのが超常現象専門のヘンデキング博士。

ドラキュラが鏡に映らなかったり、トリカブトに弱かったり、十字架に致命的だったりを次々と暴き、令嬢を守らんと、ドイツ訛りで訥々と周りを説得する。

「吸血鬼の強みは、自らの存在が迷信だとおもわれていること。」だと喝破し、科学文明に支配された現代の隙間で悪を行使せんとする勢力を見抜き、けん制し、征伐する博士が頼もしい。

ヨーロッパ文明の深いところに由来する伝説のせいか、ハリウッド製吸血鬼映画は、けれん味に徹した切れ味に乏しく、ヨーロッパの歴史に遠慮した風が見られる。

「フリークス」で歴史に残るカルトムービーの原祖となったトッド・ブラウニング監督の手腕は、ドラキュラ城の埃っぽさや、吸血鬼を迷信と信じながら惑わされる現代人の不安、などの演出に非凡さを発揮はしたが。

吸血鬼伝説と現代の相克については、先の映画化「ノスフェラトウ」「吸血鬼」はもちろん、のちのイギリスハマープロによる映画化「吸血鬼ドラキュラ」や、ポーランドからの亡命者ロマン・ポランスキーによる「吸血鬼」、さらにはアンデイ・ウオーホル「処女の生血」など、面々と製作され続けた歴史上の吸血鬼映画全体の検証を待たなければならないのかもしれない。

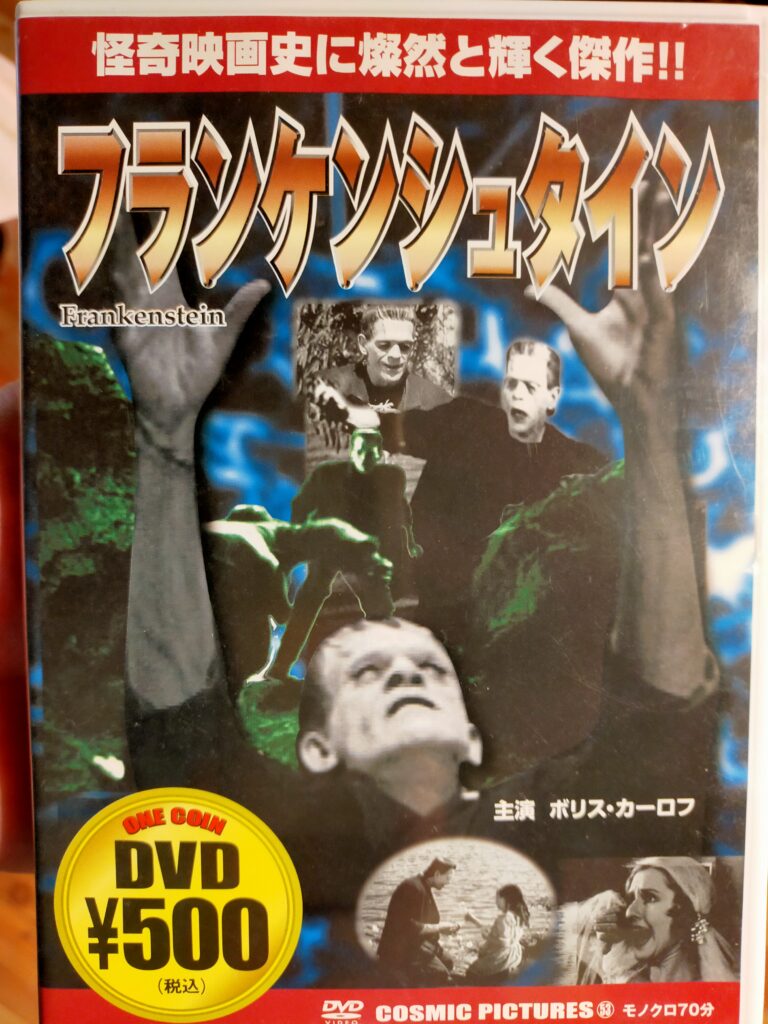

「フランケンシュタイン」 1931年 ジェームス・ホエール監督 ユニバーサル

ベラ・ルゴシがドラキュラのイコンであったとしたら、ボリス・カーロフはフランケンシュタインの怪物の元祖となった、そのメークによって。

カーロフはこの作品にクレジットされていない。

モンスター役の俳優名は「?」となっている。

冒頭、ユニバーサル映画のタイクーン、カール・レムリからのメッセージが映される「耐えられない人がいましたら、今のうちにご退場ください」と。

おどろおどろしい古い風車を改造した研究室。

嵐の夜、雷が鳴り響く。

ここら辺の演出は、その後のフランケンシュタインものや「バックトウザフーチャー」に至るまでのハリウッド式「研究室」のお約束、となった。

背むしの助手は死刑囚だった人間で名前はフリッツ。

墓場から死体を盗み、大学から脳を盗み出すのはフリッツの仕事。

監獄に戻すぞ、と脅かされながら仕事をするが、盗む予定の善人の脳を取り落とし、あわてて犯罪者の脳を持って帰るなど仕事ぶりはいい加減だ。

フランケンシュタイン博士は決してマッドサイエンテイストというわけではないが、裕福な家庭と美人の婚約者を今は顧みず、異端で先進的過ぎる自分の研究結果を最優先することに取りつかれている。

怪物が生まれ、脱走してからが映画の本題。

犯罪者の脳を持つ怪物だが、人間の心を併せ持つ。

村人に徹底的に排除され、攻撃される怪物だが、邪気のない心を持った幼女とは一瞬の交流を持つ。

一方、改心したフランケンシュタイン博士は婚約者と結婚を決意。

結婚式当日、着飾った花嫁に迫る怪物。

村では怪物に湖に投げ込まれ、水死した娘を抱いて復讐を誓う村人が群れ始める。

映画はマッドサイエンスの悲劇を怪物自らの悲劇を通して描いている。

無自覚な群集心理の恐怖とマッドサイエンテイストへのしっぺ返しもしっかりと。

吸血鬼もののように歴史と伝統の世界ではなく、現代科学と群集心理、人間の感情の世界なので、ハリウッド映画は存分にその力を発揮している。

カーロフはそのメイク姿で怪物の歩き方、動き方をよく表現している。

フランク・キャプラの「毒薬と老嬢」では、そっくりな怪物とドイツ訛りの博士(ピーター・ローレ)を登場させ、作中の相手人物に「ボリス・カーロフ?」と何度も言わせていた。

「ヤングフランケンシュタイン」などでも再映画化されている。

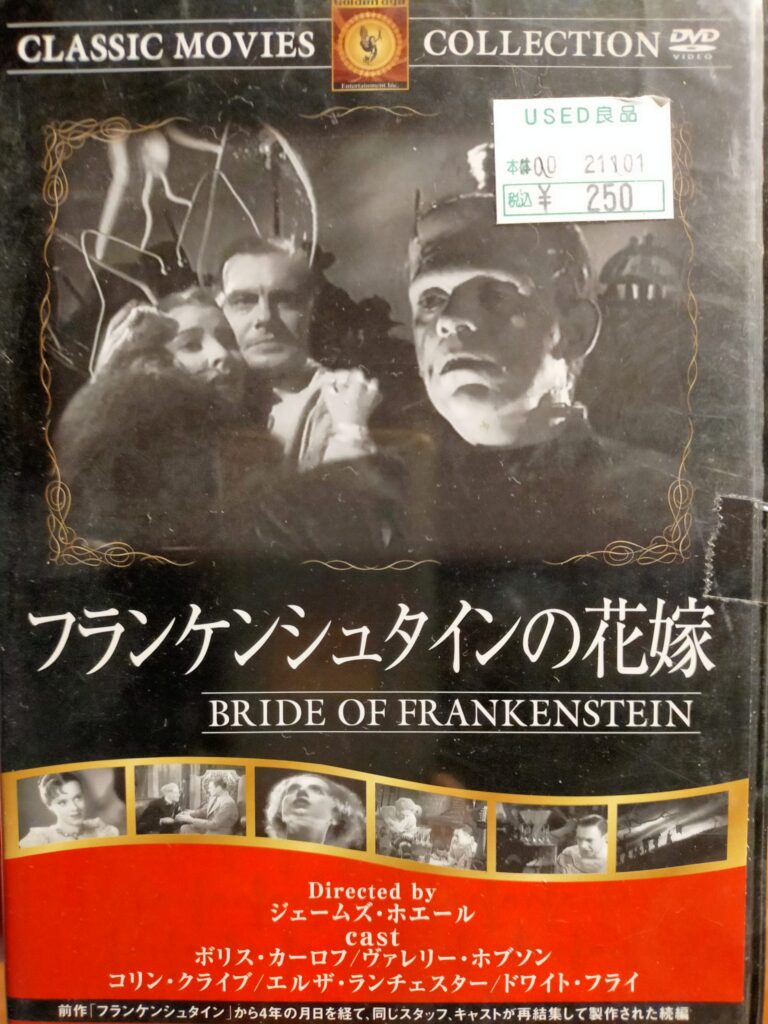

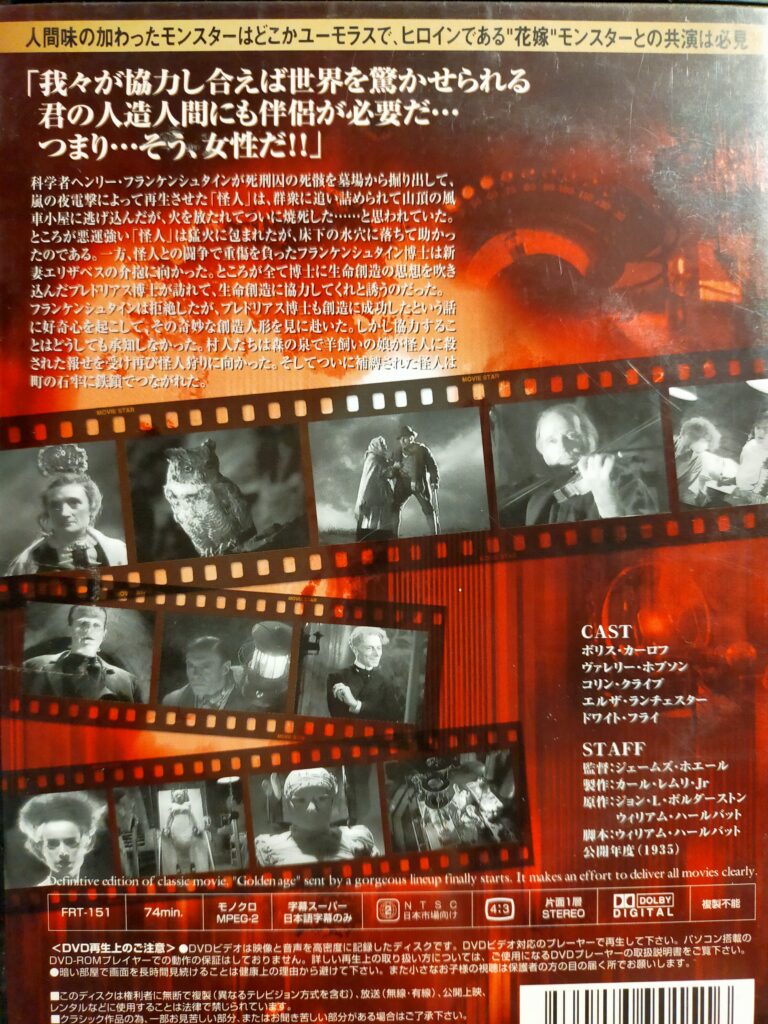

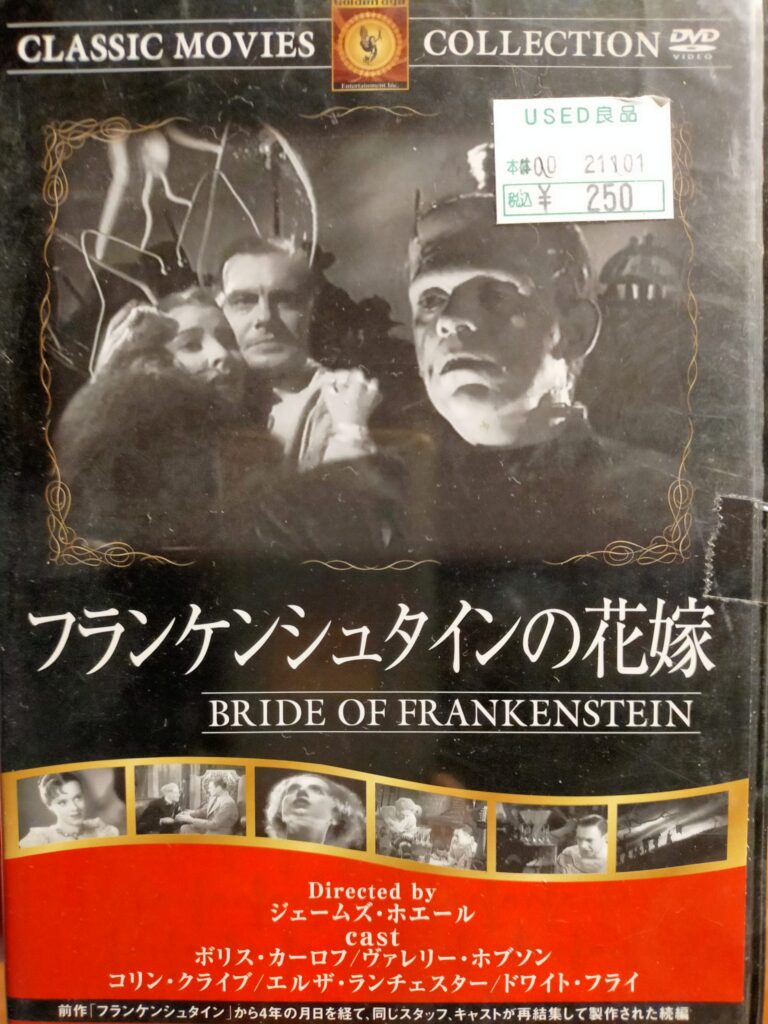

「フランケンシュタインの花嫁」 1935年 ジェームス・ホエール監督 ユニバーサル

前作では「?」だったボリス・カーロフがトップにクレジットされている。

いかに人気が出ていたかがわかる。

前作で村人の襲撃により水車とともに燃えつきた、はずの怪物が生き残っていた。

かたやマッドサイエンスから足を洗って村の有力者として暮らしていたフランケンシュタイン博士のもとに、本物のマッドサイエンテイストが近寄る。

このマッド博士は、なんと瓶の中に人間を発生させている。

この描写がすごい、撮影技法もだが、コンセプトが完全に科学を逸脱して、伝奇の世界に行ってしまっている。

悪夢のようなシーンだ。

マッド博士に半ば脅迫されてフランケンシュタイン博士は再び人造人間をつくる。

今度は若い女性の死体で。

この人造人間、「メトロポリス」のマリアのようにも見える。

ぶっ飛んだキャラクターで、伝奇性は瓶の中の小人とどっこいどっこい。

その後の映画で再登場はしていないのはなぜか。

「花嫁」と怪物

「花嫁」と怪物

一方、カーロフ扮する怪物の方は、村人に追われ、捕まったりしながら小屋に逃げ込む。

そこには盲目の世捨て人のような老人が住んでおり、怪物の人間性と感応して穏やかな一瞬を過ごす。

女版人造人間はまマッド博士が怪物のパートナーとして作ったが、二人は結ばれることはなかった。

カーロフのフランケンシュタインの怪物役は1939年の「フランケンシュタインの復活」をもって終了。

この3作をもってカーロフの怪物役は永遠のハリウッド・アイコンとなった。