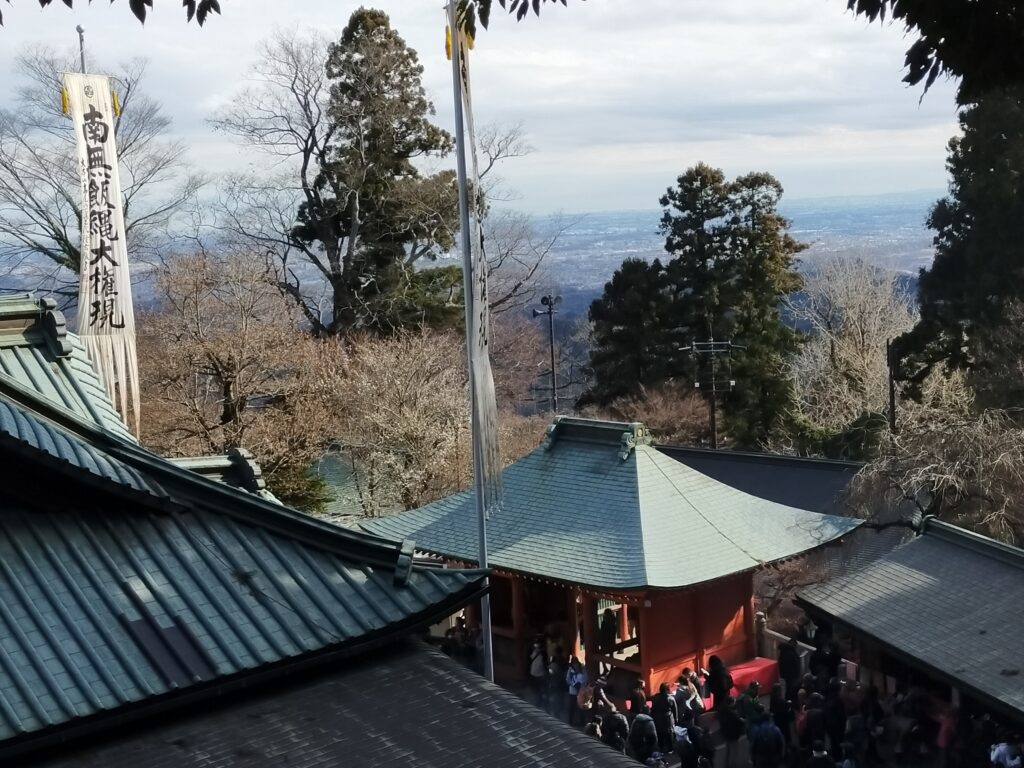

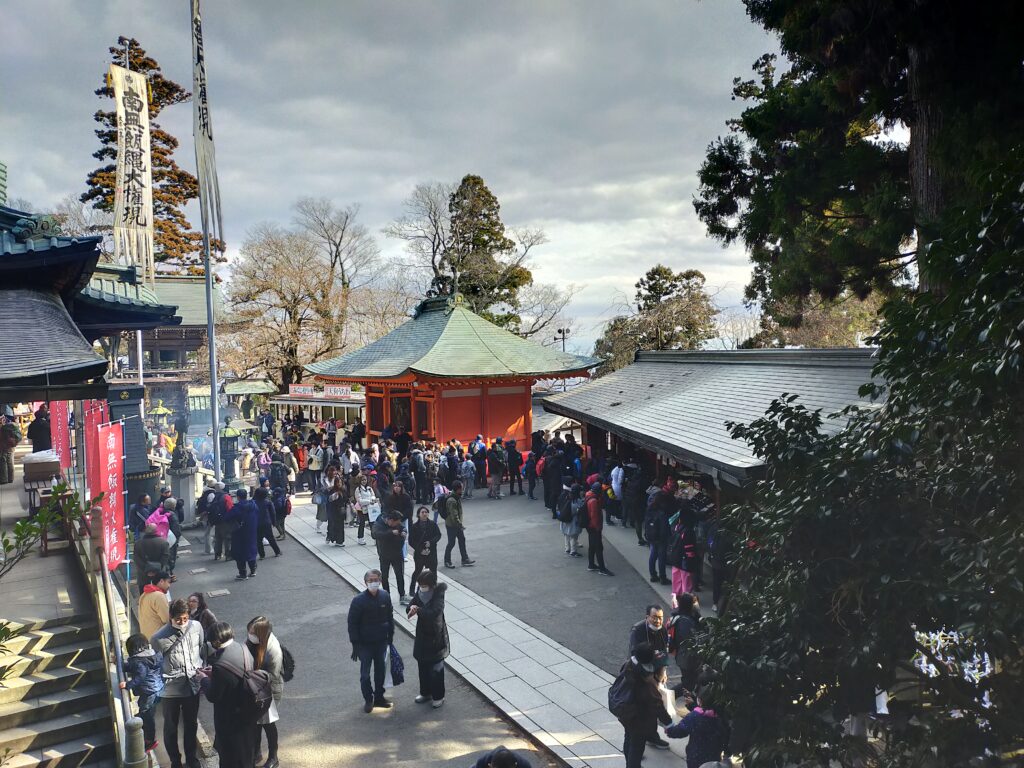

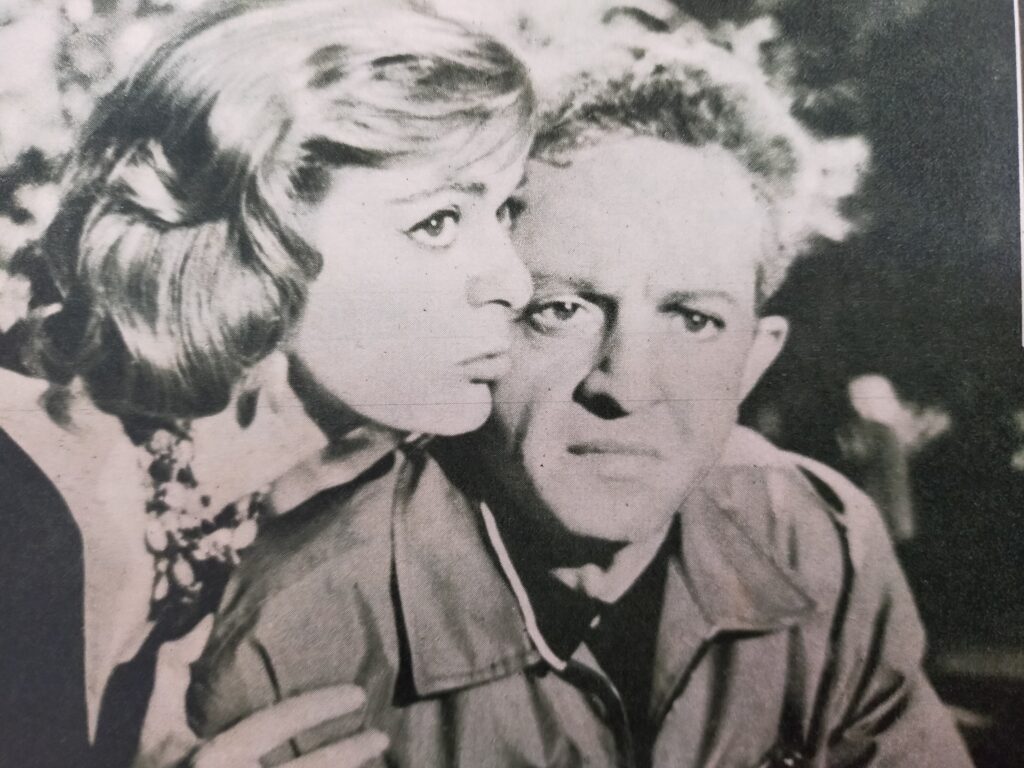

シネマヴェーラ渋谷で上映されたfilm gris特集。

1947年から51年に撮られたアメリカ社会に対する左翼的な批判を特徴とするフィルムノワールたちの特集。

挙げられた作家は、エイブラハム・ポロンスキー、ジョセフ・ロージー、ロバート・ロッセン、ニコラス・レイ、ジョン・ヒューストン、サイ・エンドフィールド、ジョン・ベリー、ジュールス・ダッシン他。

本ブログでは、film gris特集の上映作品から、これまで3回に分けてポロンスキー、ロッセン、ベリー、ロージー、ダッシンの作品について述べてきた。

第4回目の今回は、3回目までに掲載できなかった5作品について述べてみたい。

「十字砲火」 1947年 エドワード・ドミトリク監督 RKO

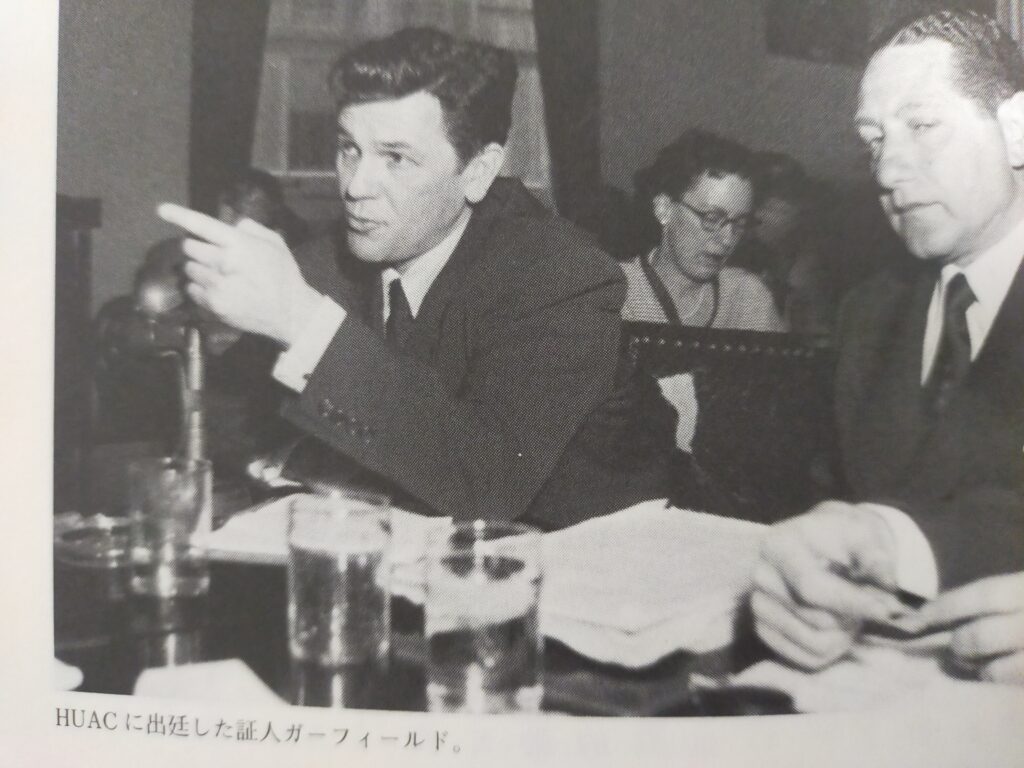

1947年に始まった米国議会下院の非米活動調査委員のハリウッドに対する公聴会、いわゆるハリウッド赤狩り。

公聴会に証人として喚問されたハリウッド映画人のうち「自身が共産党員であったか」などの質問に対する証言を拒否するなどして、議会侮辱罪で刑事告訴され有罪収監された10人がいた。

彼等はのちにハリウッドテンと呼ばれた。

ハリウッドテンの一人が、若き映画監督のエドワード・ドミトリクだった。

彼は収監中に転向宣言をし、共産党員の仲間の名前を証言した。

結果、彼はハリウッドのブラックリストから名前を除かれ、仕事に復帰できた。

当時、ハリウッドのブラックリストに載った人間が仕事に復帰しようとするには、こうするよりほかに手段はなかった。

映画監督のエリア・カザン、ロバート・ロッセン、脚本家のバット・シュルバーグらが同様に「転向」し、仕事をつづけた。

本作「十字砲火」はドミトリクがブラックリストに載る前に撮った作品。

ユダヤ人差別を批判する作品として知られている。

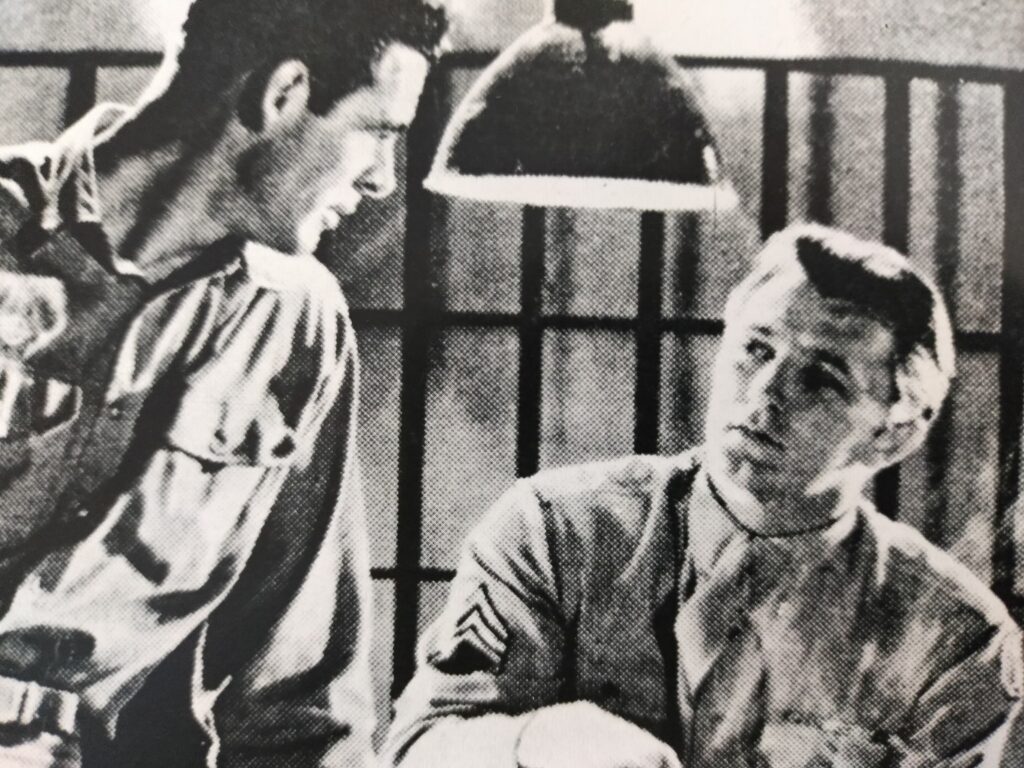

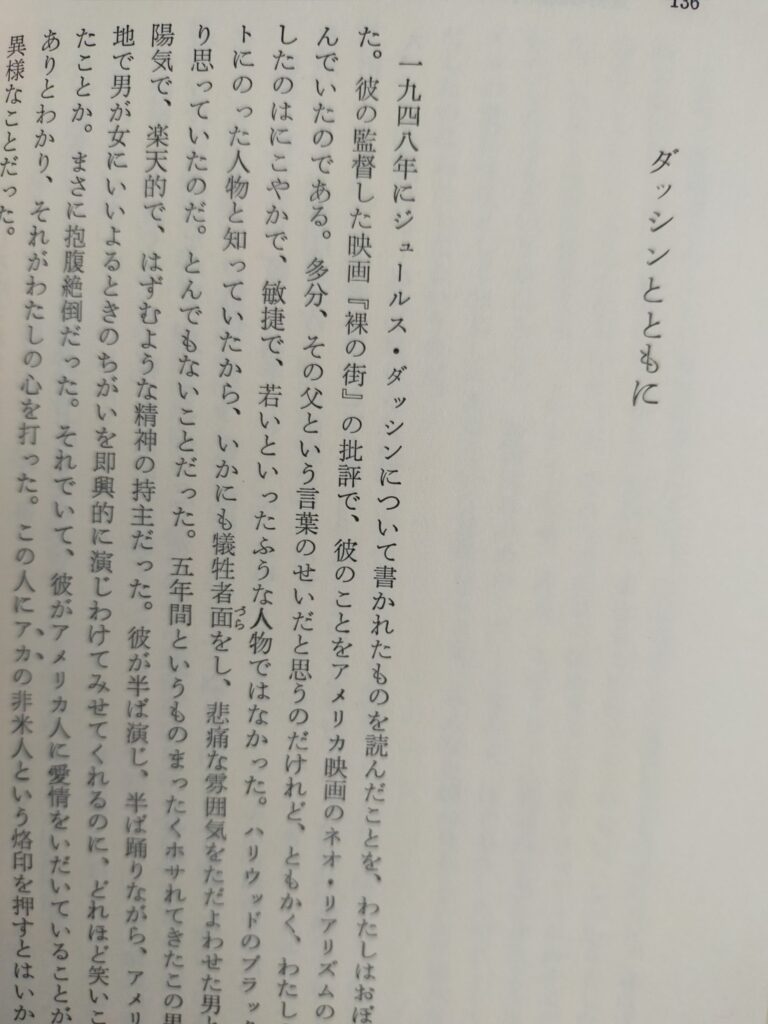

「十字砲火」の一場面

「十字砲火」の一場面

軍人仲間がバーで飲んでいる間に、一人の軍人と意気投合しホテルの部屋で飲み直していた羽振りの良い男が何者かに殺される。

羽振りの良い男はユダヤ人だった。

退役軍人で現役兵にも影響力のある男(ロバート・ライアン)と、事件を調査する軍曹(ロバート・ミッチャム)、酒場の女、そして警察が登場する。

果たして真相はいかに。

飲み疲れた頭のようによどんだ空気のバーの止まり木と、暗く締め切った警察の尋問室などを舞台に、デスカッション劇のように映画が進む。

回想シーンの舞台は連れ出し飲み屋と女の部屋だ。

登場人物達は真相を知ってか知らずか、胸に一物あるのかないのか。

思い思いに勝手な推測を述べ、自己を弁護し、見ている我々を混乱させる。

回想シーン。

その日ユダヤ人の部屋に招かれた軍人は、酔ったまま部屋を抜け出し女のいる店へ。

出た来た女は、軍人と店を出て自分の部屋へ連れ込むが、そこに別の男が現れる。

別の客であろうその男は「女の夫だ」と名乗るなど、訳が分からなくなる。

見ている我々の頭も酔いで霞んだよう。

連れ出し飲み屋の女に扮するのがグロリア・グレアム。

ニューヨークの演劇出身。

フランク・キャプラの「素晴らしきかな人生」(47年)でデヴューし、主人公の幼馴染で活発で派手目の女友達役(のちに主人公の幻想シーンでは、すさんだ故郷であばずれの商売女に落ちている)として映画デヴュー。

ニコラス・レイの「女の秘密」(49年)ではスター女優の足元をすくおうとする若い付き人を、「孤独な場所で」(50年)では苦悩する良人をあざ笑うかのような冷たい妻を演じた。

一癖もふた癖もあるその美貌は、スクリーン上の悪女役で生かされただけでなく、実生活でも夫だったニコラス・レイを苦しめ、離婚したのちになんとレイの連れ子(グレアムにとって義理の息子)と結婚し2児を生むなど、奔放なを極めた。

単なる悪女役というより、すさんで捨て鉢な演技をすると光る女優で、家庭的なキャラとは対極にあったがそれが魅力だった。

さて、映画は迷宮に迷い込んだまま、悪夢として終わるのかと思いきや、ユダヤ人蔑視の退役兵が犯人だとわかって終える。

混迷のドラマに無理やり結末をつけたようなエンデイングだが、どうやらユダヤ人差別批判の主題のため犯罪劇をくっつけたというのが、この映画の構成だったよう。

だが、取ってつけたような差別批判に納得性が乏しく、むしろ一人のサイコパスの犯罪劇として完結していれば、悪夢のような展開のノワール劇として成立したのにと思わせる。

なお、作品中でロバート・ライアン扮する人物に対し「サイコパス」という表現が使われており、この時代からすでに異常性格の一種として認識されていたことがわかる。

一方で、人種差別者をサイコパスにしたことがこの映画の主題をあいまいにしたのではないか。

悪女の代名詞グロリア・グラハムの若き姿を拝めたのは価値があった。

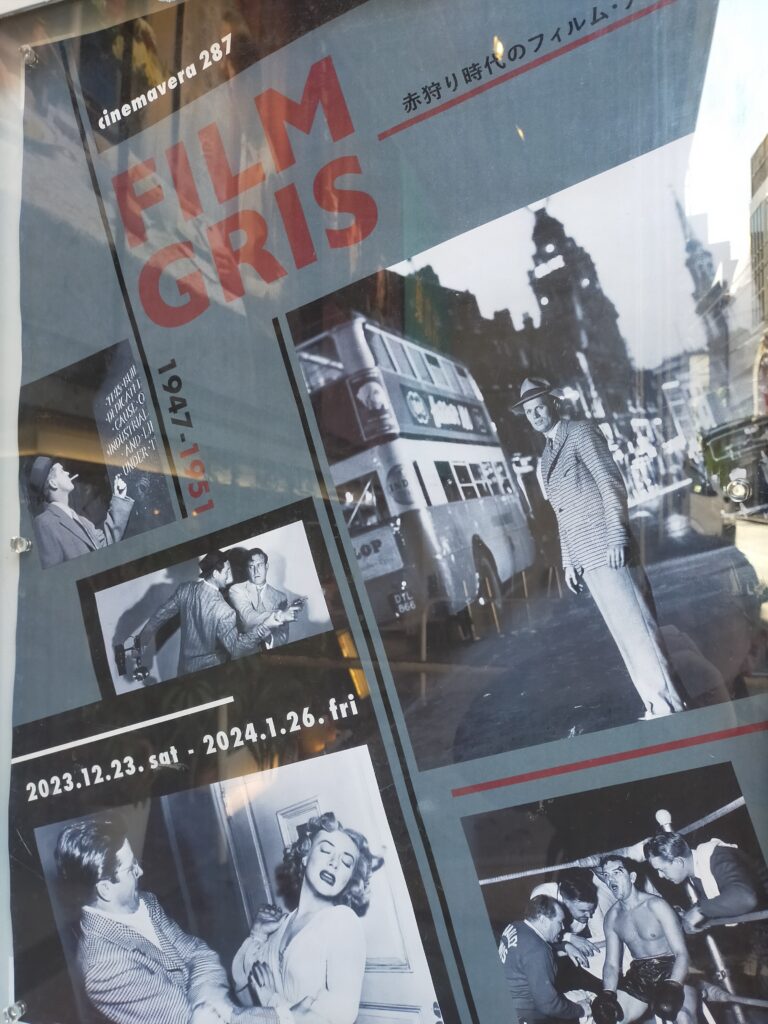

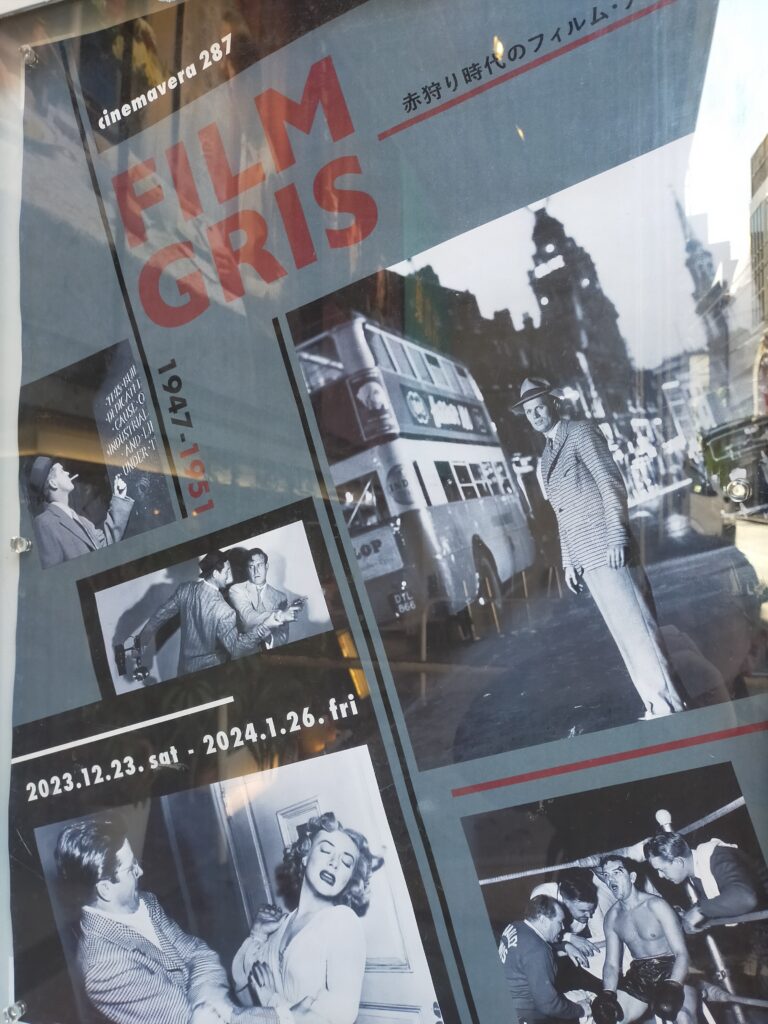

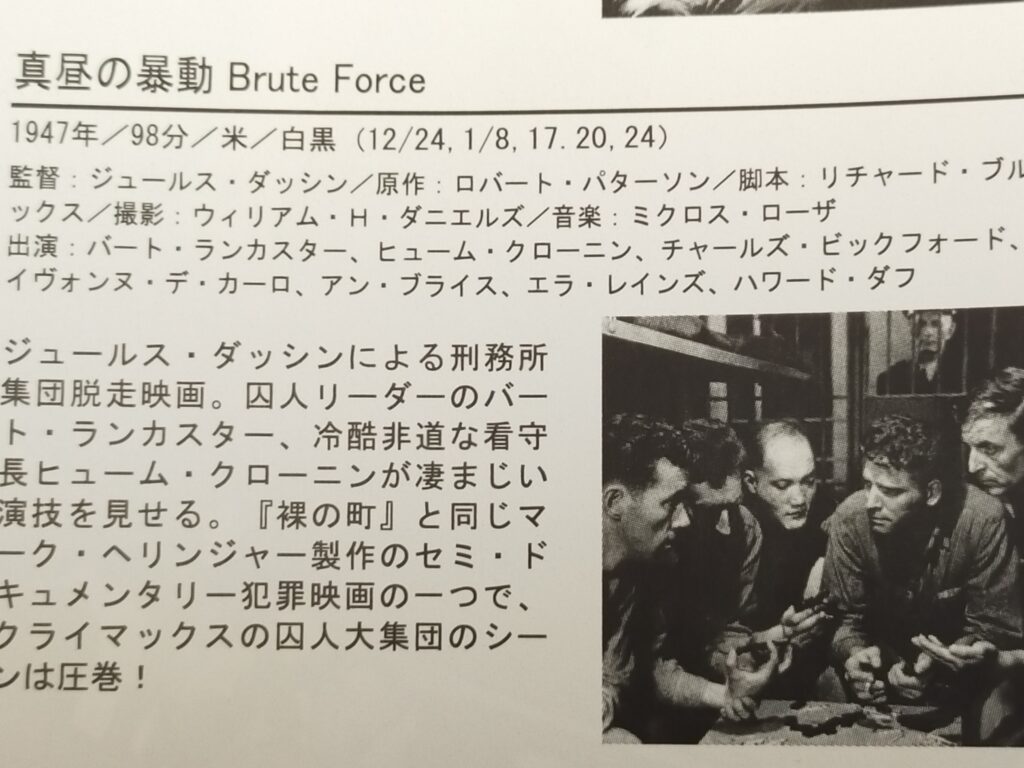

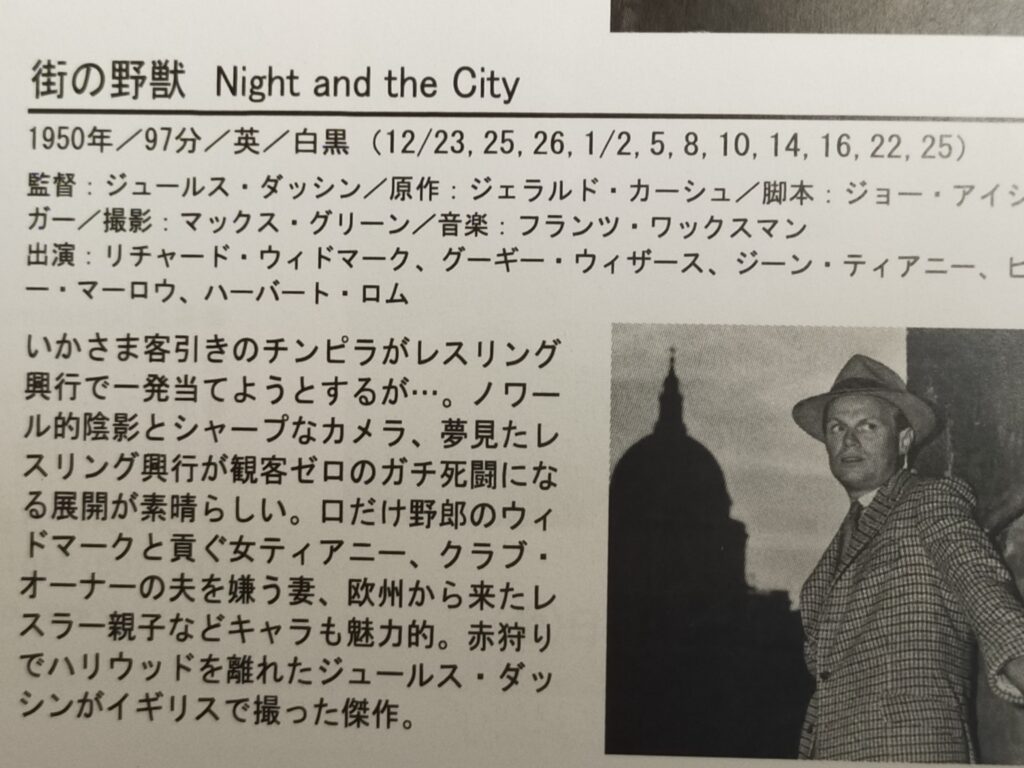

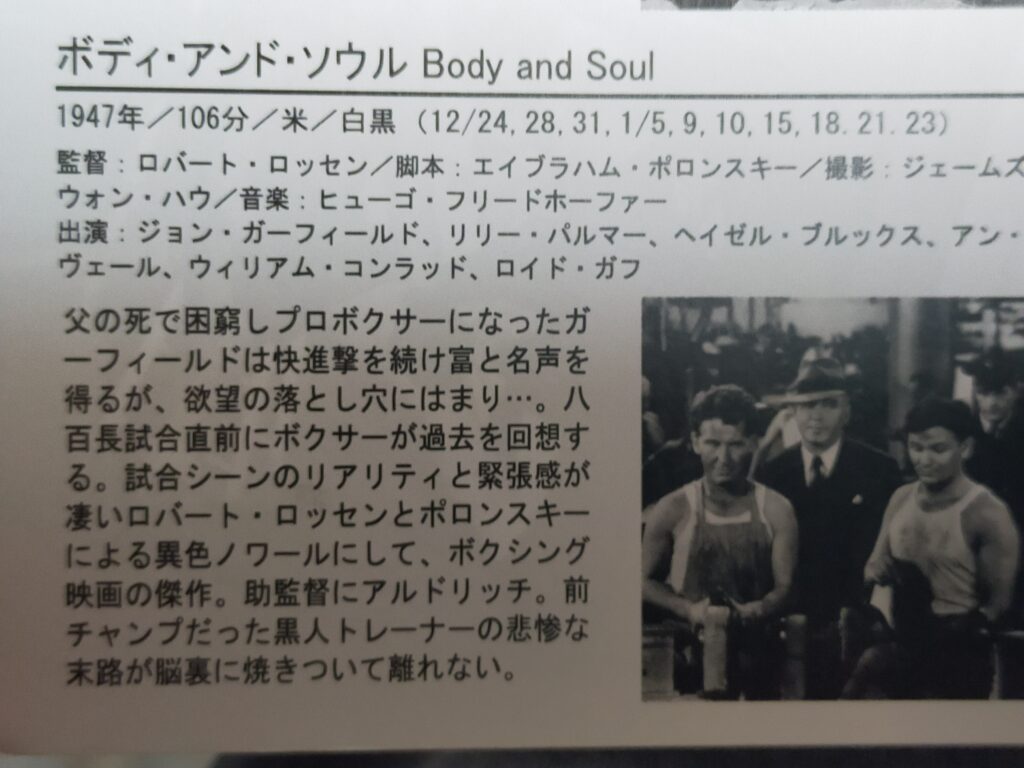

シネマヴェーラの特集パンフより

シネマヴェーラの特集パンフより

「野望の果て」 エドガー・G・ウルマー監督 1948年 イーグルライオンプロ

エドガー・G・ウルマー監督もオーストリア=ハンガリー帝国出身のユダヤ人の一人。

戦前のドイツ時代から映画人のキャリアをスタートさせており、ジンネマン、ワイルダー、シオドマクらによる戦前のベルリンの日常を描いた「日曜日の人々」(1930年)にも参加している。

渡米後はイデッシュ後の映画製作にかかわり、またハリウッドでは数々のB級ホラー作品を監督するが「恐怖の周り道」(1945年)がカルト映画として今に残る。

本作「野望の果て」は、ウルマーが独立プロでB級作品を連発していたキャリア中盤の作品。

「恐怖のまわり道」以外見る機会が少ないウルマー作品に接する貴重な機会でもあった。

「野望の果て」はB級ながら、正統派の大河ドラマのような構えの作品。

ノースターながら、ザカリー・スコット(ルノワールの「南部の人」に主演)や相手役の清純派ダイアナ・リンらが堂々たる演技を見せる。

全編を通しての夢の追想のような幻想感は、同じくヨーロッパ脱出ユダヤ人組のマックス・オフュルス監督の名作「忘れじの面影」(1948年)を、また少ない予算を駆使したであろう豪邸のパーテイシーンでは、オフュルスの「快楽」(1952年)、「たそがれの女心」(1953年)の夢のような舞踏会シーンを、一瞬思い出させる。

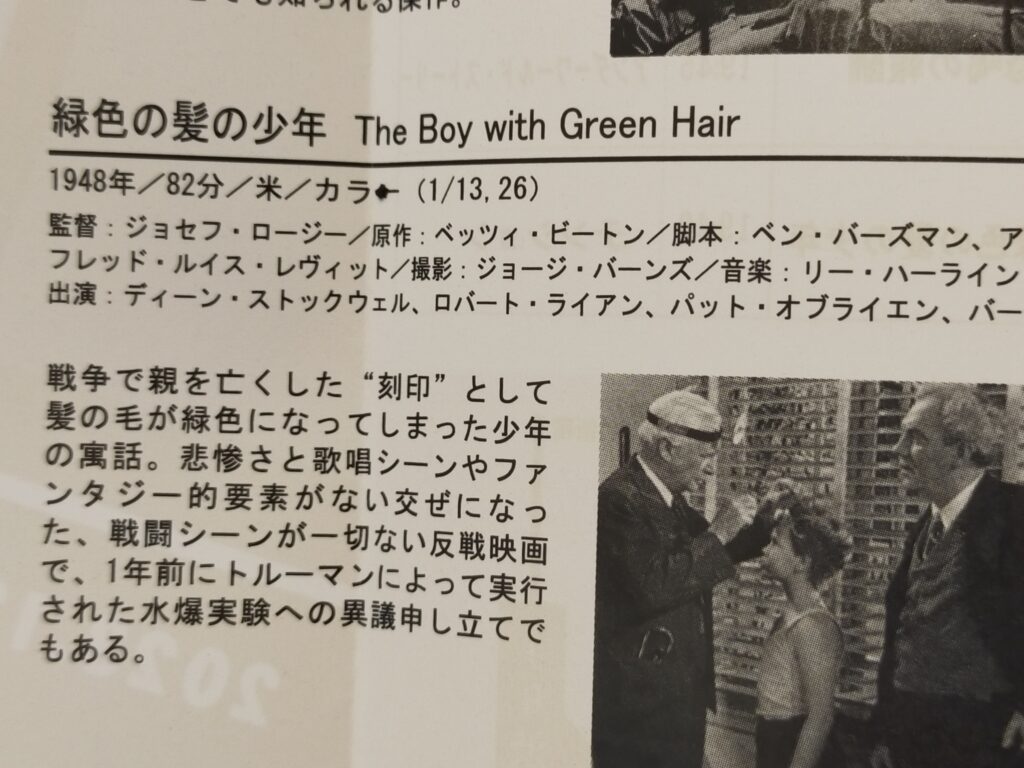

シネマヴェーラの特集パンフより

シネマヴェーラの特集パンフより

ユダヤ人として生まれ、金持ちの娘(ダイアナ・リン)を救ったことから一家の援助を受け進学する主人公(ザカリー・スコット)。

次第にパワーゲームに目覚め、世話になった一家と娘を裏切りながら、株の世界でのしてゆく。

富豪となった後の孤独感は、虚業の世界で富のみを追求し、他人を裏切り続けた代償。

富を得ることにのみによっては、被差別民のルサンチマンの昇華にはならない。

富豪となった主人公の前に、裏切って捨てた娘とうり二つの若い女性(ダイアナ・リン二役)が現れ、改心した主人公が、その人生で隠し続けた真心を吐露する、が時すでに遅し。

虚業に人生をささげた嘘の男が滅亡してドラマが終わる。

自らもユダヤ人であるウルマー監督の自省の念も入っているのか?

普遍的な人生訓なのか?

きれいごとでは決して済まない人生の流れの中で、唯一変わらぬ清い心と姿を表現したダイアナ・リンが忘れられない。

「テンション」 1949年 ジョン・ベリー監督 MGM

真面目一筋の夫(リチャード・ベースハート)を翻弄し、わがまま一杯の欲望妻(オードリー・トッター)が成金の浮気相手と海でバカンス。

そこへ乗り込む夫を成金は妻の前で殴って撃退。

夫は別の人物に成りすまして成金に復讐しようとするが、直後に成金は不審死。

浮気相手が死ぬとしれッと夫のもとに帰る妻。

事件の真相を暴く刑事は、妻を誘惑してまで違法ぎりぎりの捜査を行う。

シネマヴェーラの特集パンフより

シネマヴェーラの特集パンフより

犯罪映画とはいえ、夫、妻、刑事と極端な人物ばかりが登場するノワール劇。

成金の男の海辺の別荘で水着で寝そべるオードリー・トッターの浮気妻ぶりが色っぽい。

根っからの悪女度では「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1946年)のラナ・ターナーには負けるが、「魅力があるうちに高く買ってくれる男に自分を売って何が悪いのよ」とでも言わんばかりの、そこら辺にいそうな欲望妻感が出ていて適役。

この妻を上回る破壊度なのが刑事役の男優。

ジャック・パランスのように癖のある風貌で手際よく捜査を進める。

手練手管の汚れた刑事だが、疑惑の対象を浮気妻と定め、誘惑して関係を持ちながら追いつめてゆく。

この刑事の前では、浮気妻も哀れな子羊だ。

浮気妻に扮するオードリー・トッターが登場するカットでは必ずポワーンとしたお色気BGMがかかる。

ハリウッド流手法でアメリカ製のテレビドラマなどでもよくつかわれた古い演出方法だ。

これがオードリー・トッターにぴったりはまる。

一方、夫が変装しているときに出会う女性(シド・チャリシー)は、純情で真面目に描かれる。

シド・チャリシーはリタ・ヘイワースに似ているグラマーだが。

貞淑であるべき妻を欲望にまみれた存在に描く、という手法はノワールそのもの。

「貞淑な妻」に象徴される「健全な社会」の裏側を暴くという意味での社会批判を陰のテーマとした作品ともいえる。

A級作品ではないが、MGM系列の穴埋め番組としては上出来。

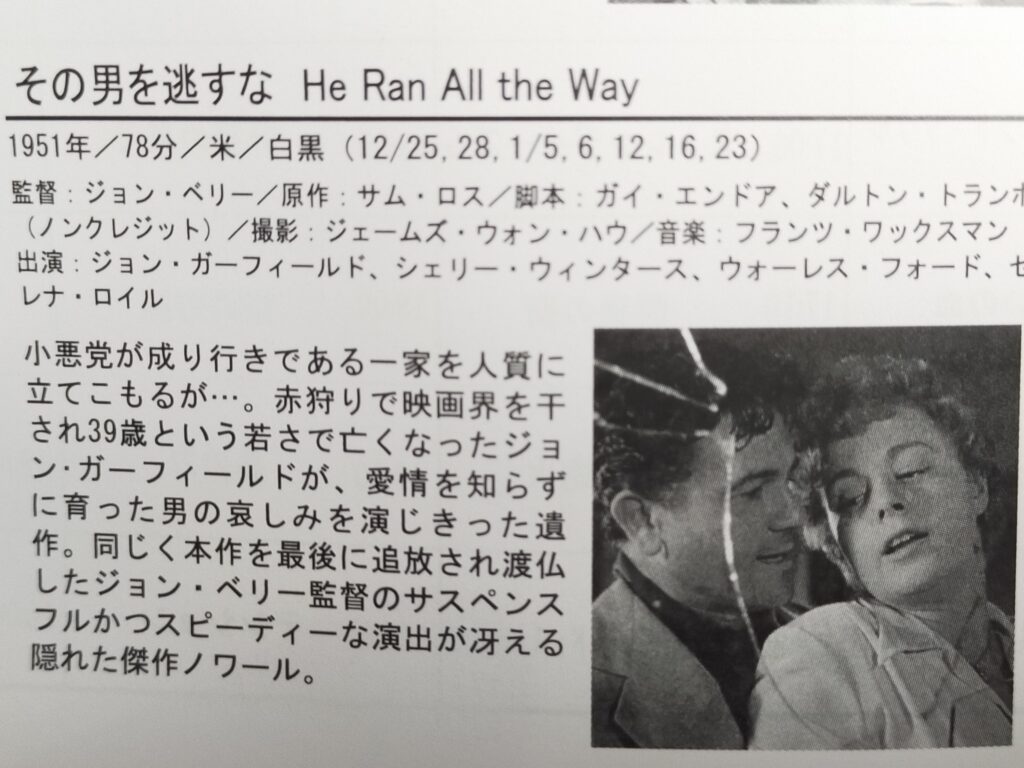

「その男を逃すな」同様、ジョン・ベリー監督の手堅い手腕が見られる。

「群狼の街」 1950年 サイ・エンドフィールド監督

赤狩りでハリウッドを脱出したエンドフィールド監督作品。

無名キャスト、ロケの多用、遊びのないリアリズム、アメリカ社会のポピュリズム批判、弱者への視点、などまさにfilm grisの要件を満たした作品。

シネマヴェーラの特集パンフより

シネマヴェーラの特集パンフより

失業した主人公。

妻は心配し家庭は困窮する。

不景気の時代でも調子よく詐欺や強盗で世を渡る者はいる。

誘われてそんな男の運転手となる主人公。

金には困らなくなるが、いったん入った悪の道から抜けることはできない。

事件を騒ぎ立てる煽情的なジャーナリズムが描かれる。

「群衆」(1941年)、「市民ケーン」(1941年)、「地獄の英雄」(1951年)と映画で告発され続けれるアメリカ社会の宿痾である。

ラストはジャーナリズムによってあおられた群衆の暴動で監獄が破られ、囚人たちは主人公を含めてリンチを受け押しつぶされる。

日本の左翼独立プロの作品のように、無名の俳優を使って、ドキュメンタルに淡々と撮られた作品。

余計なエピソードなどはないので、ストレートに社会批判のテーマが迫ってくる。

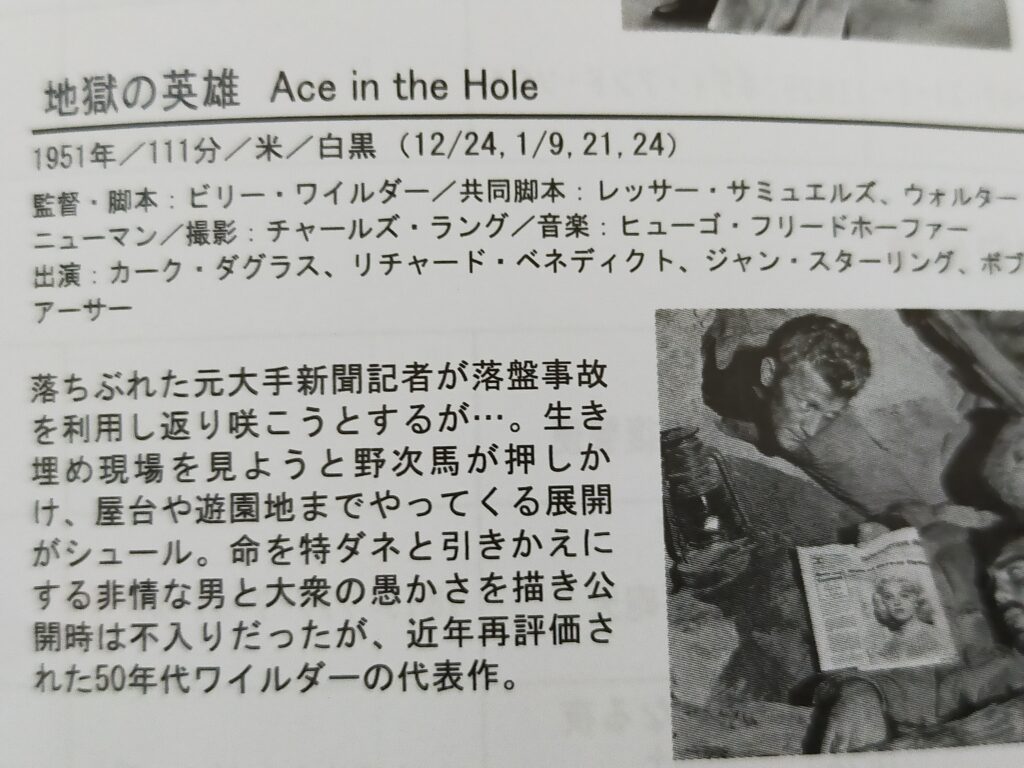

「地獄の英雄」 1951年 ビリー・ワイルダー監督 パラマウント

「深夜の告白」(1944年)をヒットさせ、「失われた週末」(1945年)でアカデミー賞を受賞したビリー・ワイルダーはパラマウントでは好きなようにふるまえたという。

「サンセット踊り」(1950年)はワイルダーらしく悪意に満ちたハリウッド内幕もので、スニークプレヴューでは観客の嘲笑を浴び、試写を見たMGMのタイクーン、ルイス・B・メイヤーを激怒させたものの、批評では絶賛を浴びた。

この「サンセット大通り」は、犯罪映画の体裁を取りながら、過去の栄光にすがる往年の大女優の妄執ぶりを正面から描いた作品で、彼女の夫だった往年の大監督で今は執事として彼女の下着を洗っている、という役をエリッヒ・フォン・シュトロハイムに演じさせ、「蝋人形のような」と劇中でナレーションされる老俳優役にバスター・キートンなどを実名で登場させる。

シュトロハイムはオーストリアハンガリー帝国出身のユダヤ人であり、人種的にもハリウッドでのキャリア的にもワイルダーの大先輩なのに。

大女優役のグロリア・スワンソンはこの時すでに実業界で成功しており、往年の大女優の妄執を演じるにしても、うらぶれた感じよりも、実像から滲み出す美貌と余裕が感じられたものの、役名の「ノーマ・デズモンド」にもワイルダーの細かな悪意が感じられた。

「ノーマ」はMGMのラストタイクーン、アービング・サルバーグの妻、ノーマ・シアラーからとったと思われ、「デズモンド」は、1920年代に愛人だった清純派女優に殺された?スキャンダルの主人公、ウイリアム・デズモンド・テイラー監督からとってはいないか?

だとするとワイルダーの「ハリウッド帝国」に対する寒々しい悪意と嘲笑がにじみ出たネーミングにならないか。

「ノーマ」については、1920年代にスワンソン、メリー・ピックフォードと並び称されたノーマ・タルマッジからの援用なのかもしれない。

ノーマ・タルマッジは夫のジョージ・スケンクがユナイテッドアーチスツの社長だったのでチャップリンとのつながりがある。

さらにノーマの妹ナタリーはバスター・キートンと結婚している。

「サンセット大通り」でのワイルダーのチャップリンとキートンへのこだわり(揶揄)からして、「ノーマ」の出典は、タルマッジなのかもしれない。

いずれにせよワイルダーの「ハリウッド帝国(村)」に対する皮肉・嘲笑が込められたネーミングである。

また、サイレント時代に実際に大監督といわれ栄華を極めたシュトロハイムが自己そのもののパロデイ役を演じるなど、人をバカにしたといおうか、弱い者いじめめいた内輪ネタにもほどがある配役。

しかもシュトロハイムは未完に終わった「クイーンケリー」(1929年)で、製作・主演にあたったスワンソンと揉め、彼女に大損害を与えた過去がある、との因縁まであるのだから何をかいわんや。

もっとも映画とは本来「見世物」であり、題材はアクション、犯罪、スリラー、エロ・グロ、ゴシップなどが受ける。

「サンセット大通り」は、ハリウッドのゴシップである「内輪ネタ」を題材に選び、グロ寸前の味付けを施した際どい企画で観客受けと批評家受けを狙う、という意味ではワイルダーの作戦勝ちでもあるのだ。

シネマヴェーラの特集パンフより

シネマヴェーラの特集パンフより

ワイルダーの毒にまみれた「サンセット大通り」の次作が「地獄の英雄」。

オーストリア=ハンガリー帝国出身のユダヤ人で、戦前のベルリンでダンサー兼ジゴロをしていたワイルダーが監督し、ロシア系ユダヤ移民の両親のもとニューヨークの貧民街で生まれ育ったたカーク・ダグラス(1989年に邦訳が出版された自伝が「くず屋の息子」)が主演するドラマである。

この作品ではワイルダーの切り札「ハリウッドの内輪ネタ」は影を潜め、その毒はアメリカ社会のポピュリズムと煽情的なジャーナリズムに向けられる。

原作ものの映画化が多く、原作の力を借りて才能の枯渇を補っていたワイルダーには珍しく、オリジナルとはいえないまでも、実話からヒントをもらっただけの企画であることもポイント。

ニューヨークの売れっ子新聞記者だったダグラスが、アル中と上司の妻を寝取る癖により解雇され、ニューメキシコへと流れつく。

持ち前のはったりで地元新聞の記者職にありつくが退屈でしょうがない。

ある時にガラガラヘビ退治の取材に赴く途中で、インデアンの墓場で聖なる山といわれる場所で落盤があり、山の麓で土産物屋を営むインデアンが生き埋めとなっている現場に出くわす。

さあ、ダグラスの腕の見せ所だ。

あることないことでっち上げ、救出作業を遅らせて現場を仕切り、煽情的な記事と写真を送稿するダグラス。

現場には物見高い群衆であふれ、出店や遊園地まででき始める。

全国の新聞社が集まってくる。

現場を独占支配するダグラスの狙いは特ダネを全国紙に売りつけてのニューヨーク復帰だ。

毒々しくも空しいジャーナリズムの「売れてナンボ」の世界をカーク・ダグラスの、非情で狡猾な演技を通して描く。

「どこを切ってもカーク・ダグラス」にしか見えない、エネルギッシュにして暑苦しい演技ではあったが。

返す刀で、ニューメキシコの田舎町の汚職しか考えていない保安官や、流れ着いてインデアンの夫と結婚したものの土産物屋暮らしが嫌でしょうがないダンサー崩れの妻(ジャン・スターリング)のけだるさを描きこむのがワイルダーのスキのなさ。

夫が埋まっているのをいいことに、田舎を脱出しようとダグラスに迫る妻に、ダグラスの平手打ちが飛ぶ。

とりあえず男女はくっつけようとするハリウッド流演出へのワイルダーなりの、これも「批判的精神」か。

夫の両親の敬虔な信仰心の描写は「失われた週末」で示されたインデアン的なもの(アル中の主人公に唯一、飲み代5ドルを恵んでくれた、飲み屋の娼婦の部屋の入り口にトーテムポールがあった)へのワイルダーなりの関心とつながっているのか。

ワイルダー作品としてはあそびが少なく、ストレートな「批判的精神」に貫かれた「まじめ」な作品。

ワイルダーの主張がそのまま出ているように見える。

だからこそこの作品が「清廉潔白なるアメリカのジャーナリズムへのいわれなき攻撃」だとして批評家に酷評され、観客にも無視されたのだろう。

パラマウントに損失をもたらしたというこの作品は、現在ではワイルダーを語るうえで重要な作品だと捉えられている。