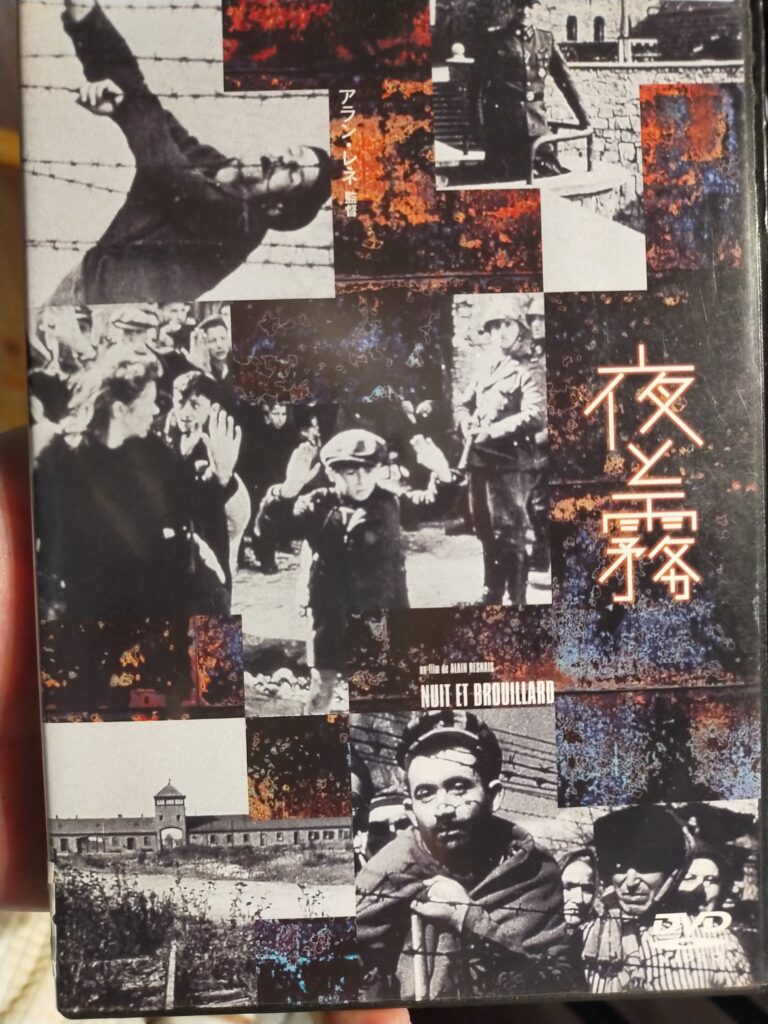

アラン・レネ

1922年フランス生まれ。

59年には、 『フランス人である我々が、日本人が体験した原爆被害をどこまで知ることができるのか』をテーマに、ヌーヴォー・ロマン派の作家マルグリッド・デユラスに脚本(テクスト)執筆を依頼し、長編第一作「二十四時間の情事」を日仏合作で製作。

代表作に「去年マリエンバートで」(61年)、「戦争は終わった」(66年)。

アラン・レネの初期作から、反ファシズム・反戦を製作動機とした「夜と霧」「二十四時間の情事」を見る。

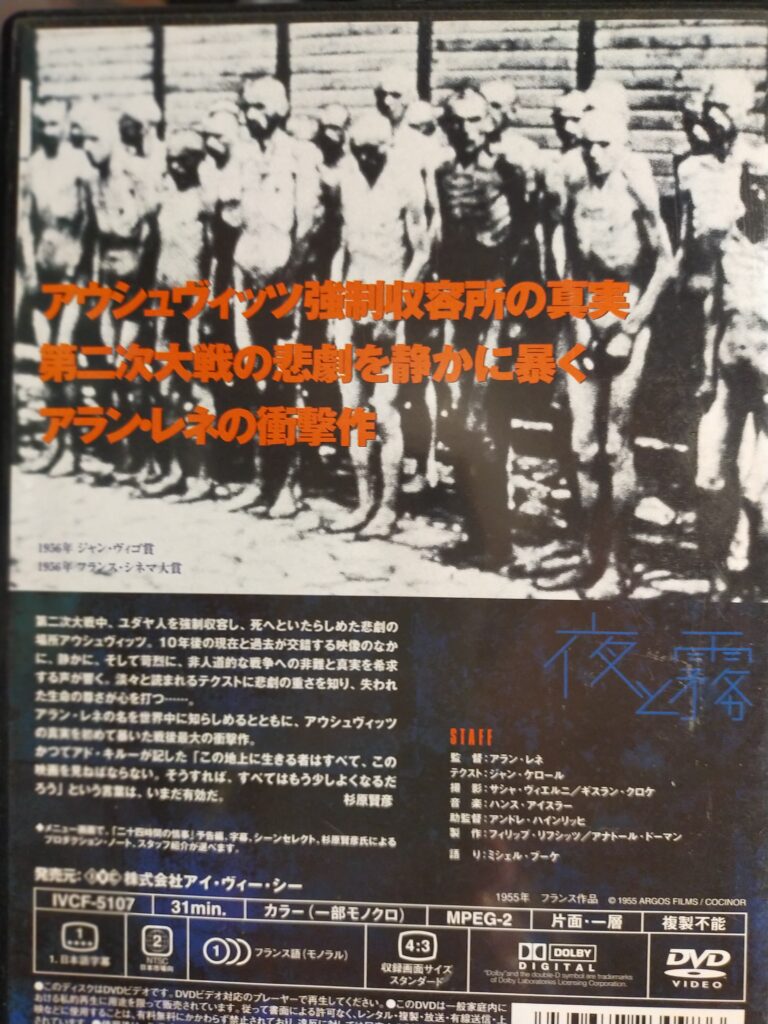

アラン・レネ 「夜と霧」 1955年 アラン・レネ監督 フランス(アルゴスフィルム)

戦後10年、アウシュビッツ収容所解放から10年後に作られた作品。

10年後のアウシュビッツ(現地名:オシビエンチム)の夏草に覆われた風景のカラー画面から始まる。

ドイツ国内のナチス党の政権樹立から、ユダヤ人の排斥・強制収容、そして収容所の実像へと時系列に時代を追ってゆく。

ドイツの戦時収容所にはユダヤ人だけでなく、ドイツ人の政治犯、刑事犯も収容されていたこと。

1942年に親衛隊長ヒムラーがアウシュビッツを視察し『生産的に処分せよ』と指示してから、アウシュビッツが絶滅収容所になった。

1945年には収容人数を10万人規模に拡大するとともに、囚人を労働力として活用すべく、ジーメンスなどの国内企業が進出した。

映画は『この責任はだれにあるのか。今も戦争は終わっていない。』と語って終わる。

製作はアナトール・ドーマン。

テクストを書いたジャン・ケロールは収容所から生還した作家。

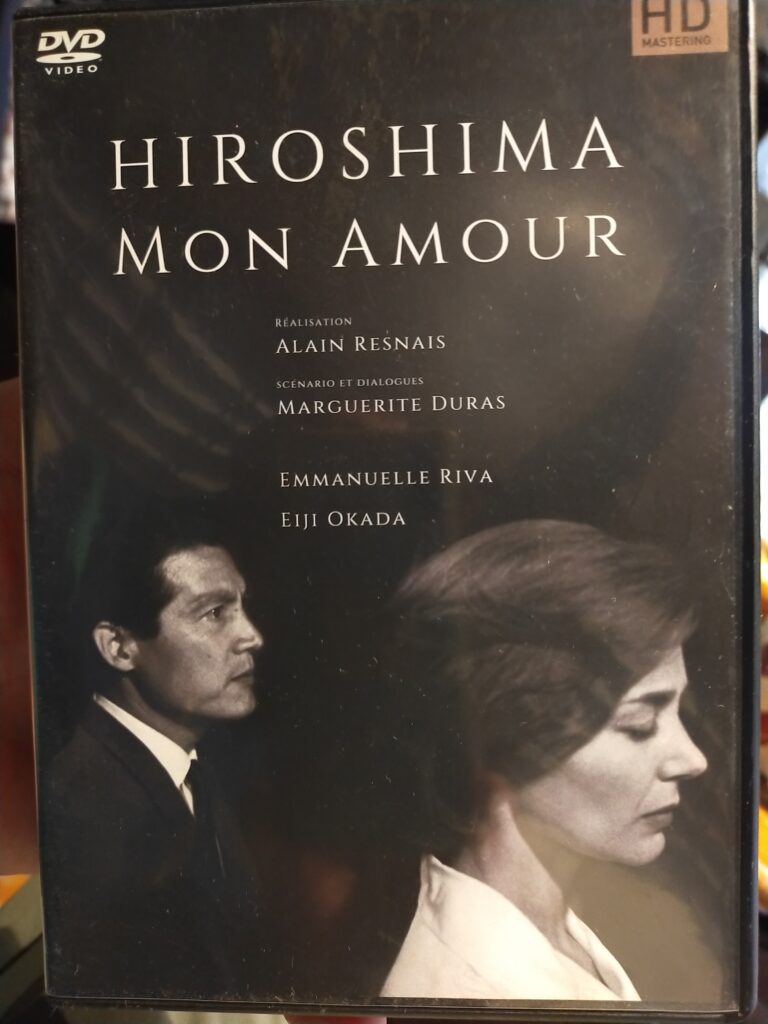

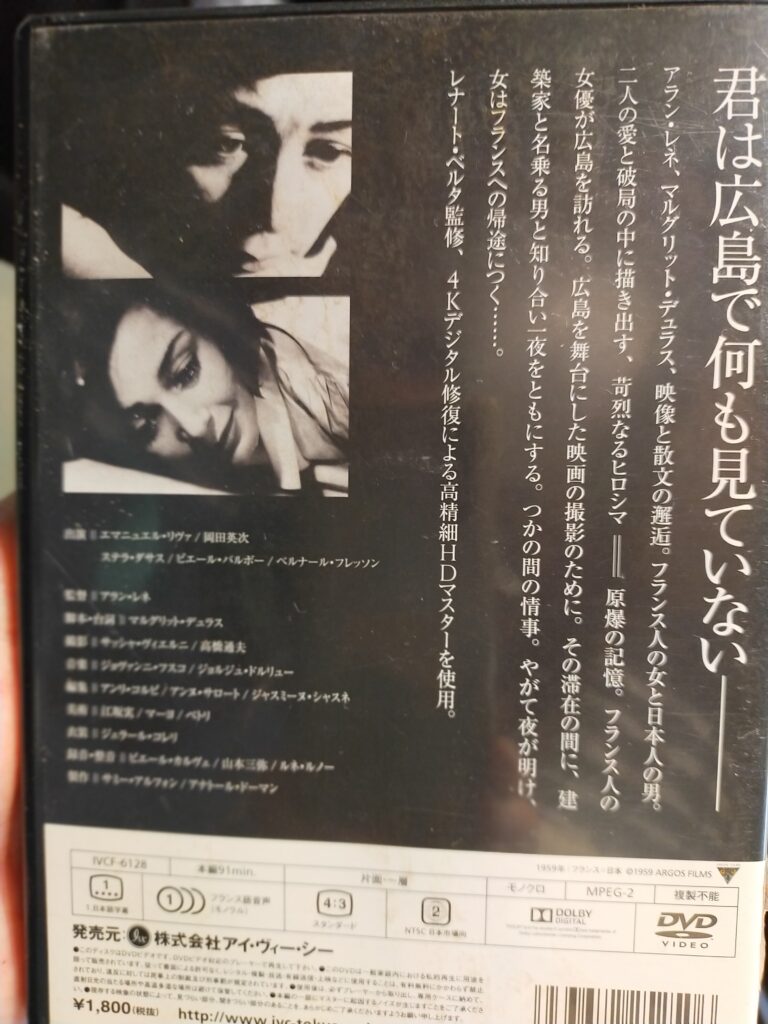

「二十四時間の情事」 1959年 アラン・レネ監督 日仏合作(大映=アルゴスフィルム)

この作品はいくつもの切り口を持っている。

それらの切り口のいずれもが化学反応を起こしたハレーションゆえに、この奇蹟的な映画が誕生したことがわかる。

映画はケロイドの腕が自らの体を撫でまわすシーンと、汗にまみれた男女の腕がお互いの体を撫でまわすシーンのモンタージュから始まる。

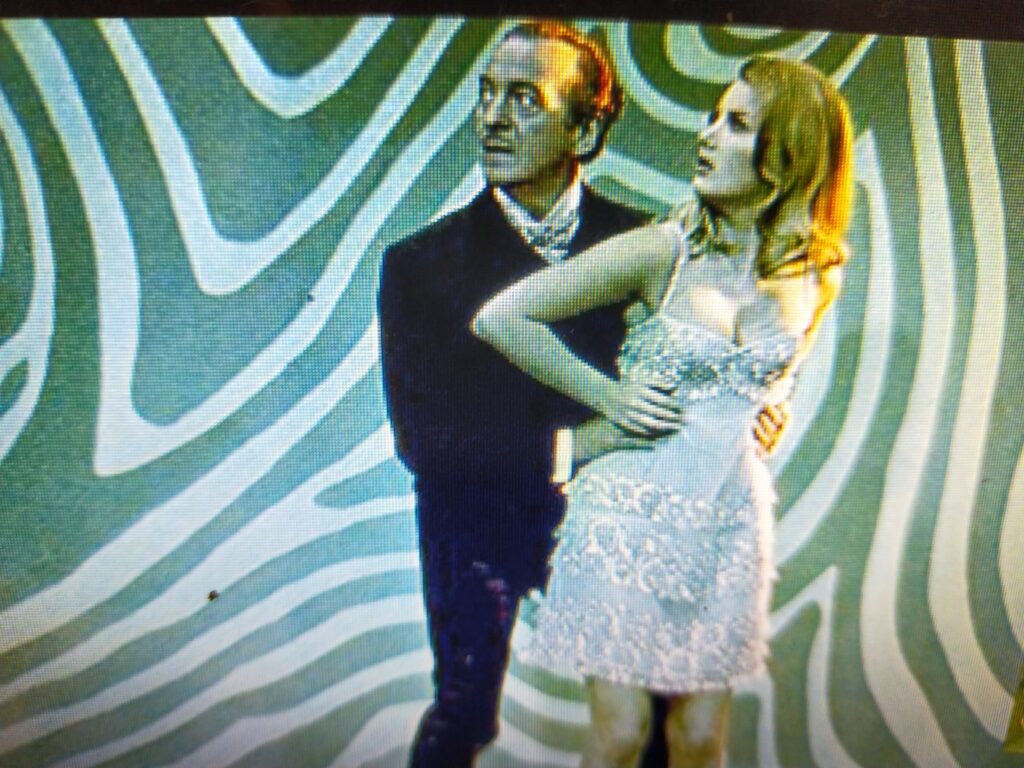

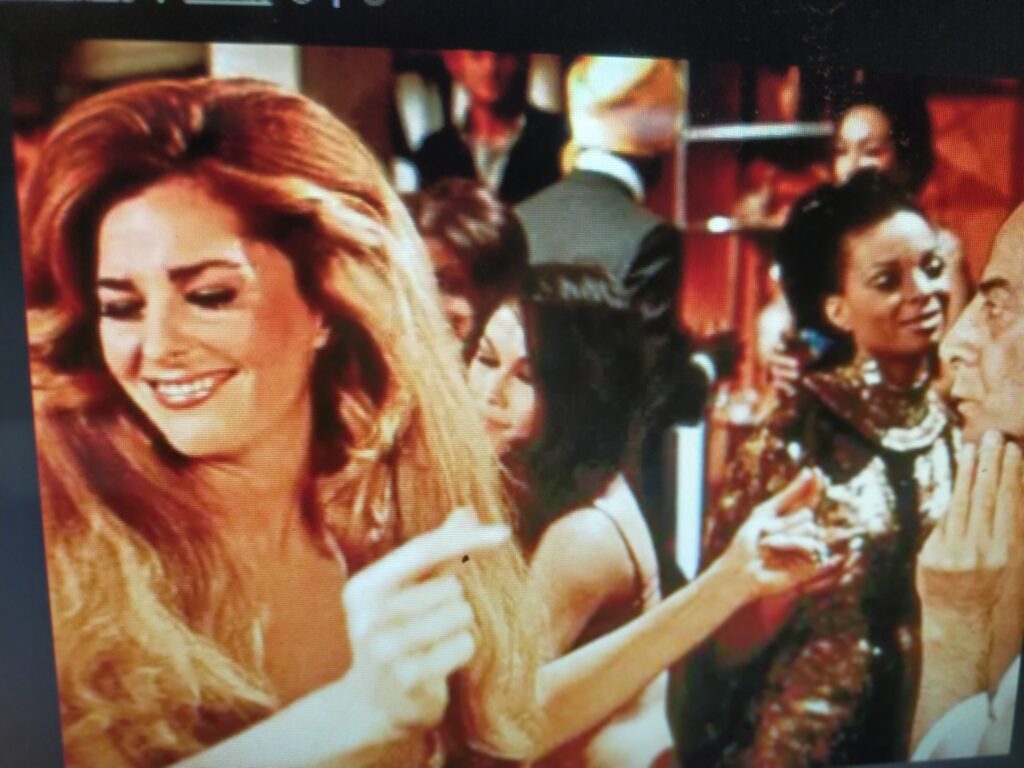

反戦映画のロケで広島を訪れているフランス人女優(エマニュエル・リヴァ)と日本人建築家(岡田英次)が出合う。

ホテルの部屋で、翌日の朝 男女の出会いに理屈も何もない、出会った以上は生々しい関係こそ不可欠。

ロケ地まで女を追った男 東洋人と相対する白人女優ということで、心配があったが、岡田英次と対するときのエマニュエル・リヴァには、若干の戸惑いはあったものの、時には好奇心に彩られた信頼感にあふれ、上から目線の蔑みなどはなく、自らの演技に徹しているのがよくわかる。

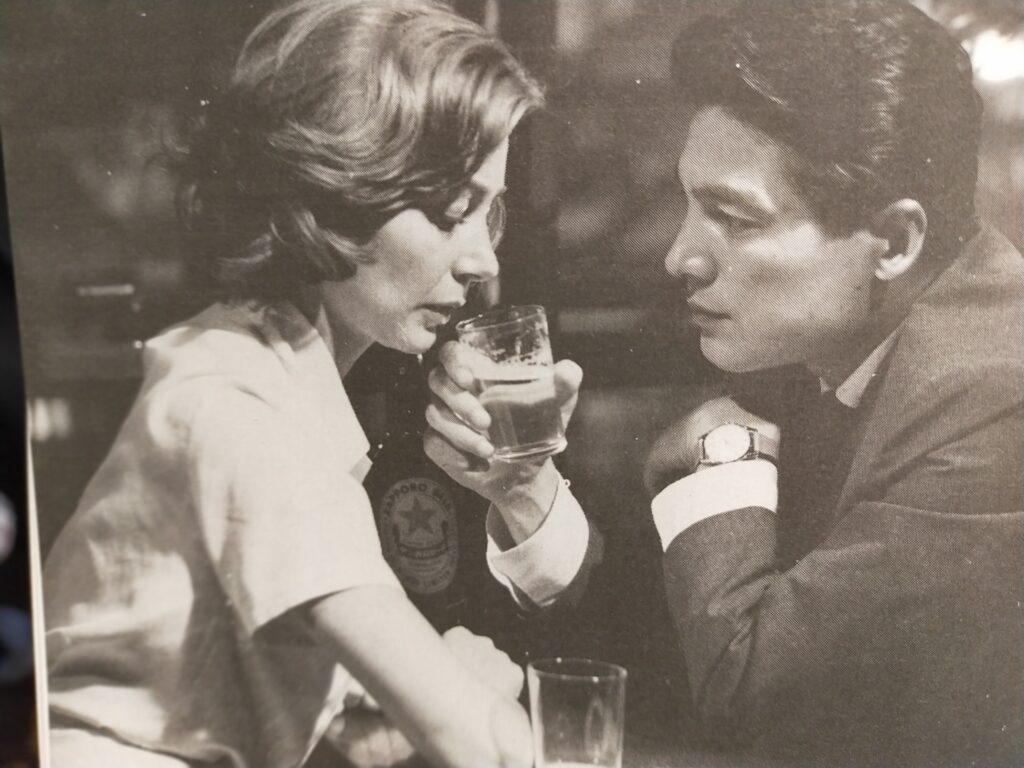

妻のいない自室に女を招く男 二人は二度の逢瀬(彼女の宿泊先と彼の自室)を経て、離日の時を迎えるが、それまでの空き時間、広島の町を愛する彼女とともに過ごす、繁華街の「テイールーム・どーむ」という名のカフェで。

このカフェ(バーというか洋酒居酒屋というか)での二人のやり取り(リヴァのほとんど独演)がこの映画のハイライトだ。

テイールーム・どーむにて 女は18歳の時、ヌヴェールという地方都市でドイツ兵と恋に落ちた。

ヌヴェールで初めての恋に喜びを隠せない女 ヌヴェールでの傷を告白し、目の前の男との愛に悩む女。

テイールーム・どーむにて、自らの傷を打ち明ける女 また、テイールーム・どーむでのシーンに、日本の歌謡曲や盆踊りの音がかぶさる。

ヒロシマとヌヴェールを対比させ、融合させる試みを持った作品。

女と男は語り合ううちに、忘れることに恐怖しつつも、ヌヴェールを忘れてゆき、男に対し『あなたの名はヒロシマね』という。

広島駅の待合室にて 長編第一作が日仏合作映画というアラン・レネ。

エマニュエル・リヴァはロケで広島に滞在中に自らのカメラで広島の町をスナップしていた。

また、はるか昔に見た本作は、大映マークで始まる日本配給版で、大映マークの後にはお馴染みの『製作 永田雅一』と縦書きのクレジットがあった。

(おまけ) 1982年3月のアウシュビッツ

山小舎おじさんがアウシュビッツを訪れたのは、バックパッカー旅も1周年を迎えたころ、今から43年前のことでした。

西ベルリンのポーランド大使館(領事館?)で50マルク(5000円ほど)でポーランドの10日間だったか1週間だった加のビザを入手。

アウシュビッツ(現地名:オシビエンチム)はローカル列車しか止まらないため、最寄りのカトビツェという中都市まで行きました。

当時のポーランドはバックパッカーには塩対応でした。

カトビツエから、窓が汚れ、なんだったら割れたままの普通列車でオシビエンチムの駅へ。

収容所跡は整備させれた博物館のようになっており、観光客がチラホラいました。

”アルバイト・マハト・フライ”という、囚人に労働を喚起する収容所の標語が、よくみる写真そのままにゲートに掲げられていました。

靴やメガネなど囚人の遺品がほこりにまみれてガラス越しに積み重ねられていましたが、女性から刈られたであろう遺髪の山の金髪が記憶に残っています。

2段ベッドが連なる収容室の中央には、むき出しの水洗トイレがありました。

ガス室と火葬施設ですが、レンガ造りのガス室はともかく、同じくレンガ造りで一人ずつ焼くスタイルの火葬施設が2基だけ並んでおりました。

広大な収容所跡を巡っているとたった一人になることが多くありました。

アウシュビッツを見た後、クラコフ、ワルシャワと移動しました。