映画は主役だけではない。

バイプレーヤーに魅力的な役者がいるかどうかで作品の評価が決まることもある。

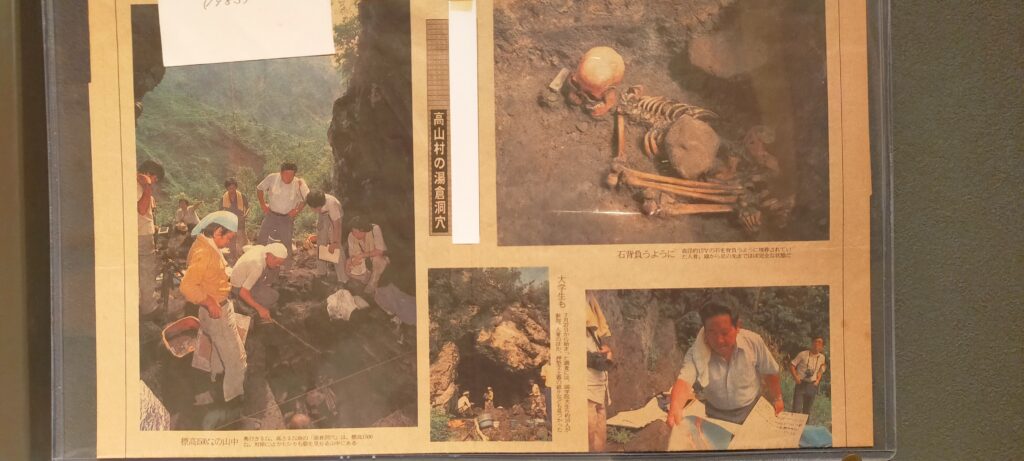

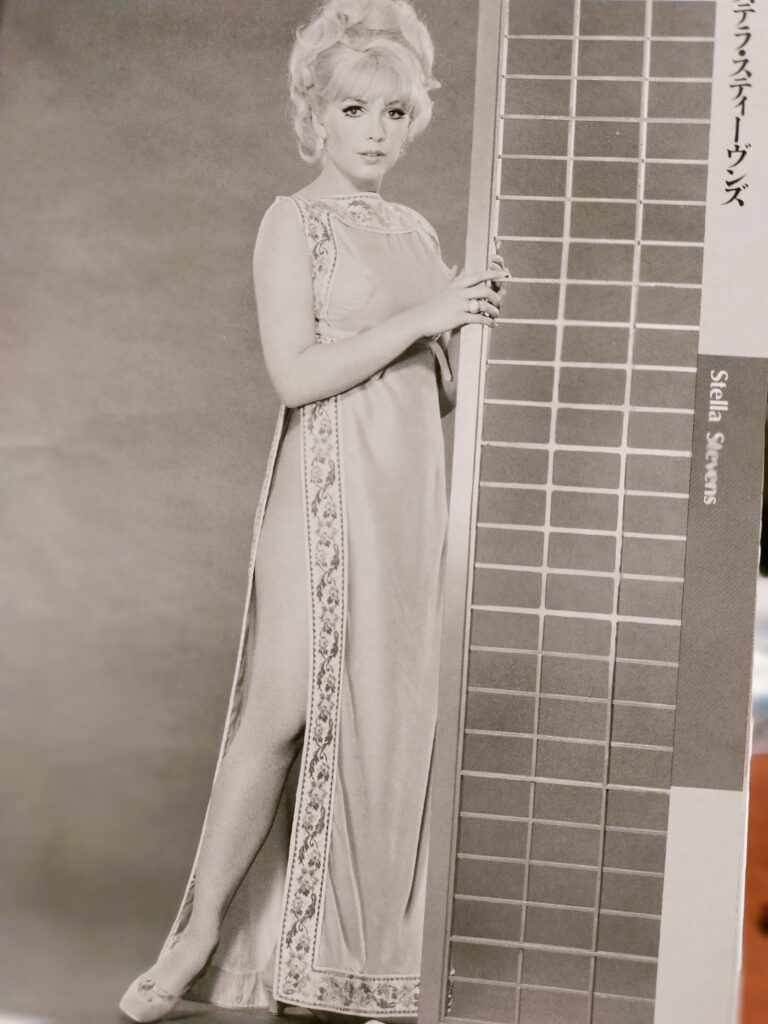

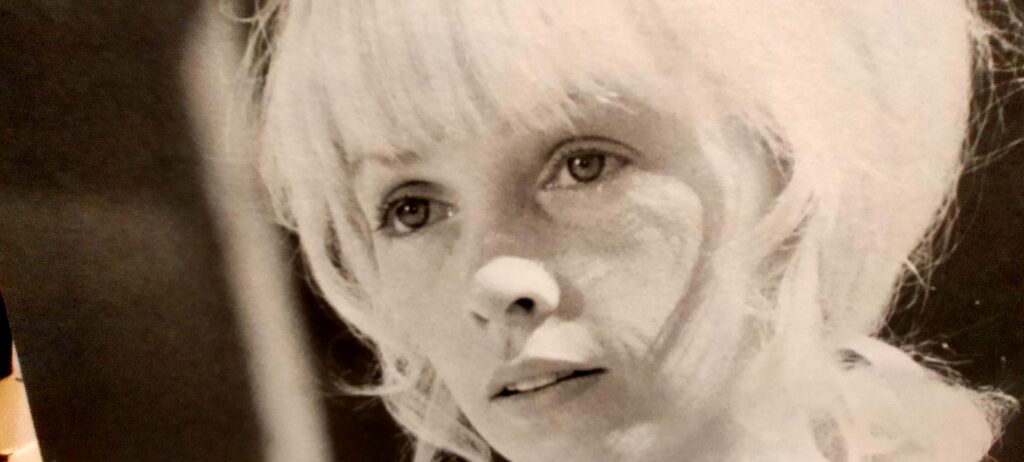

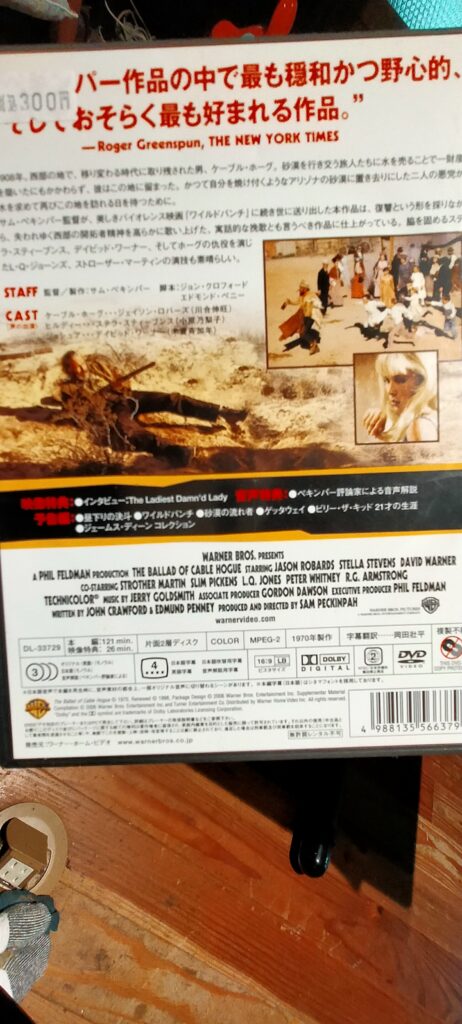

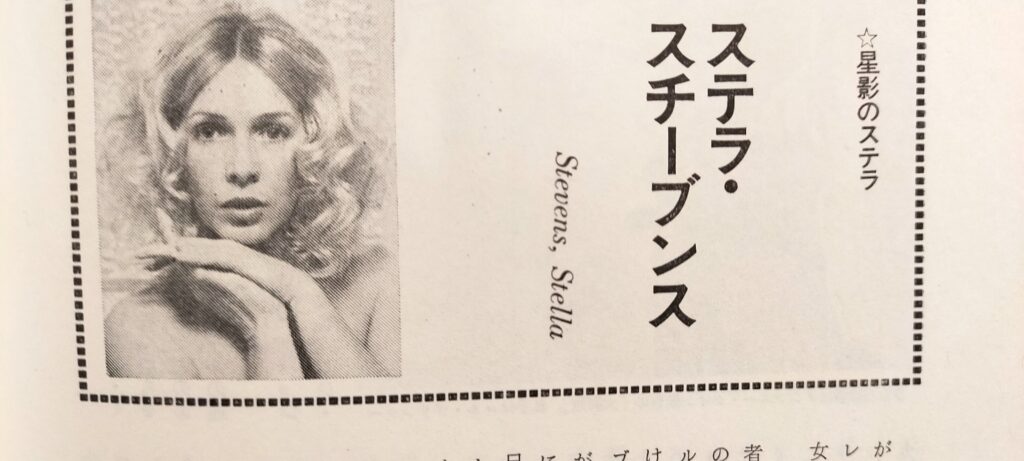

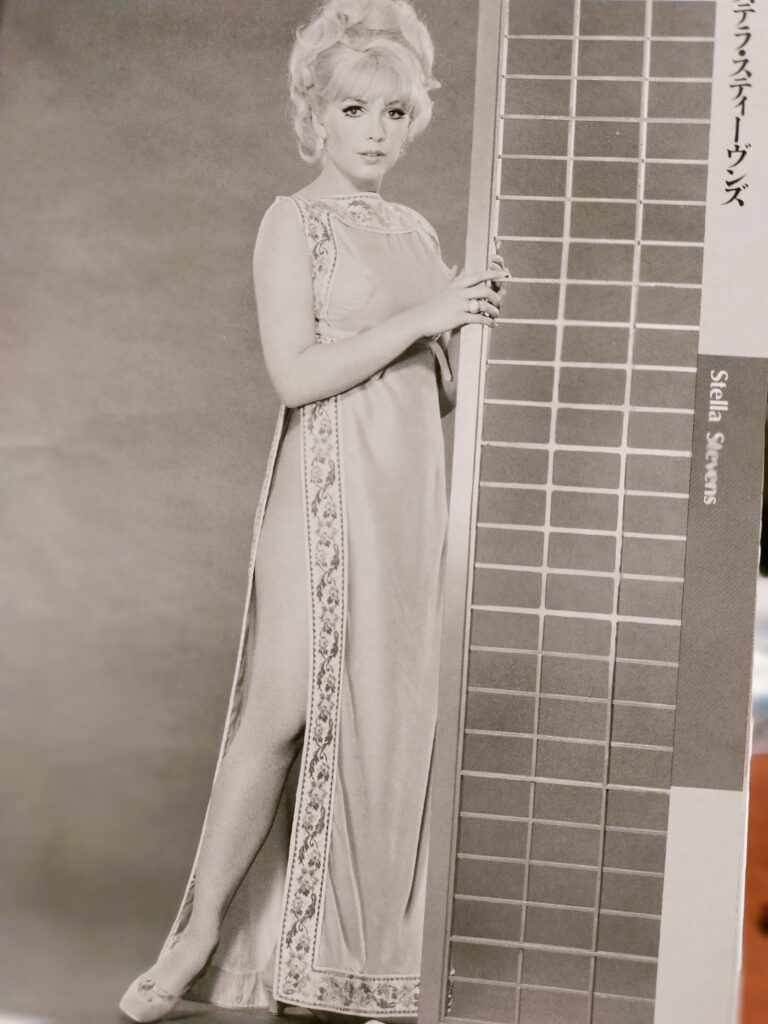

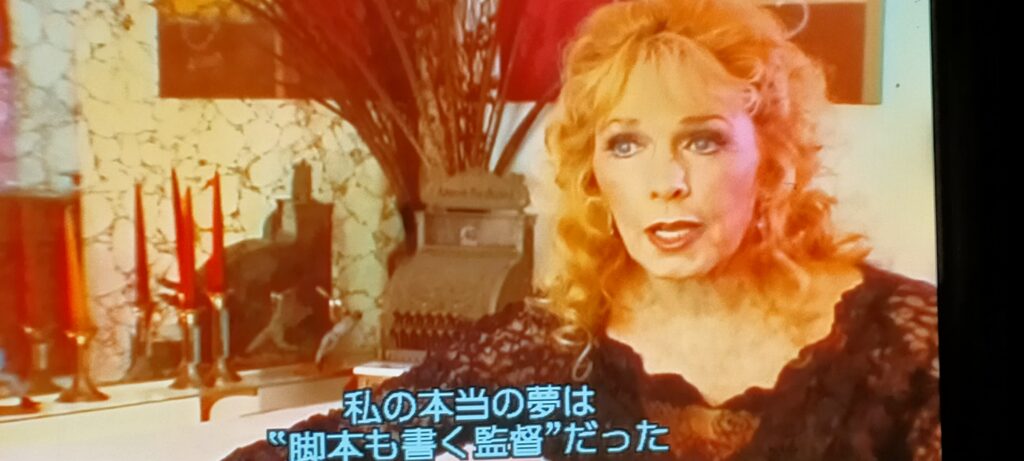

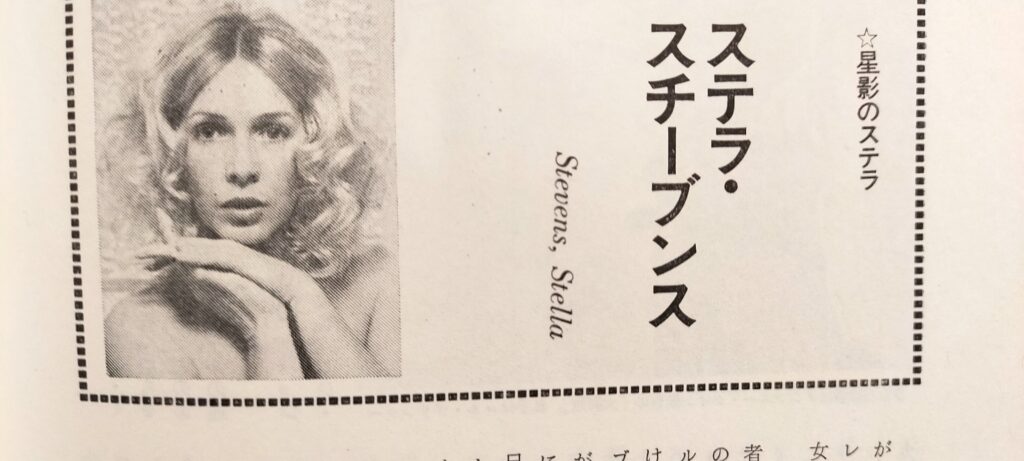

デヴュー当時のステラ・ステイーブンス

デヴュー当時のステラ・ステイーブンス

バイプレーヤーといっても、このシリーズで取り上げる女優は完全な傍役ばかりではなく、主人公の相手役だったり敵役の重要なポジションを担ったりする。

むしろそのケースの方が多いかもしれない。

アメリカ映画のタイトル上であれば、主演に続く『CO STARRING』のトップくらいにクレジットされる立場の女優さんだろうか。

例えば「陽のあたる場所(1951年)」のシェリー・ウインタースだったり、「ハイ・シエラ」(1940年)のアイダ・ルピノ、「復讐は俺に任せろ」(1953年)のグロリア・グレアムなどを想定している。

また、かつてトップクレジットで紹介されるスターだった、ドナ・リード(「地上より永遠に」1953年)やパトリシア・ニール(「ティファニーで朝食を」1961年)やパイパー・ローリー(「ハスラー」1961年)なども加えたいがどうだろう?

これら女優たちと忘れられないその演技をDVDで見てみよう。

トップバッターはステラ・ステイーブンスだ。

ステラ・ステイーブンス

ステラ・ステイーブンス

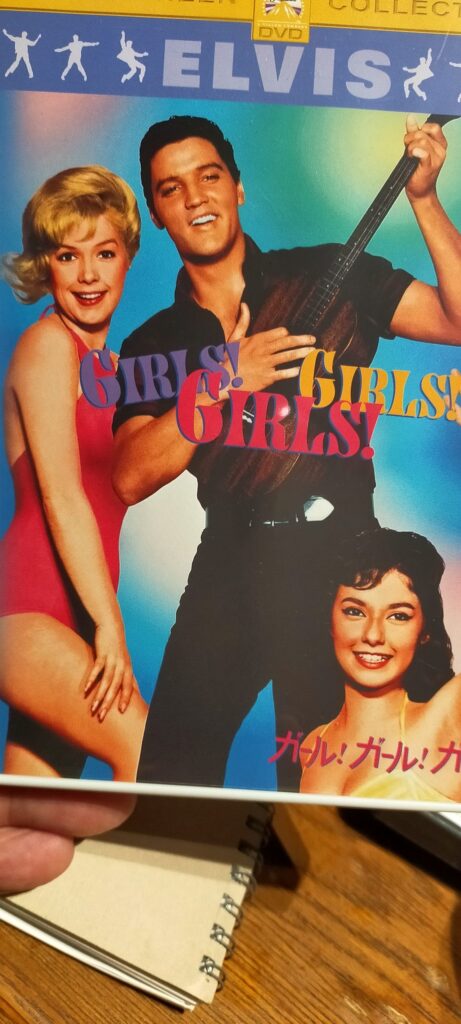

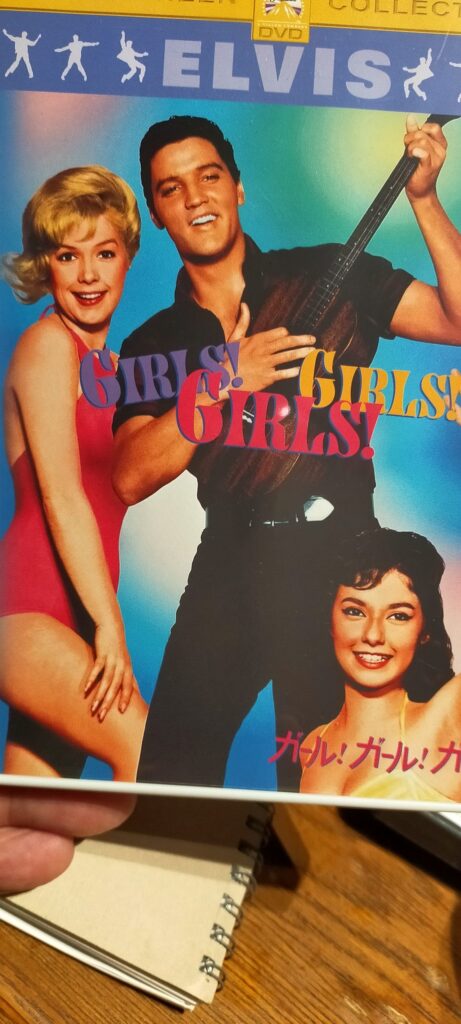

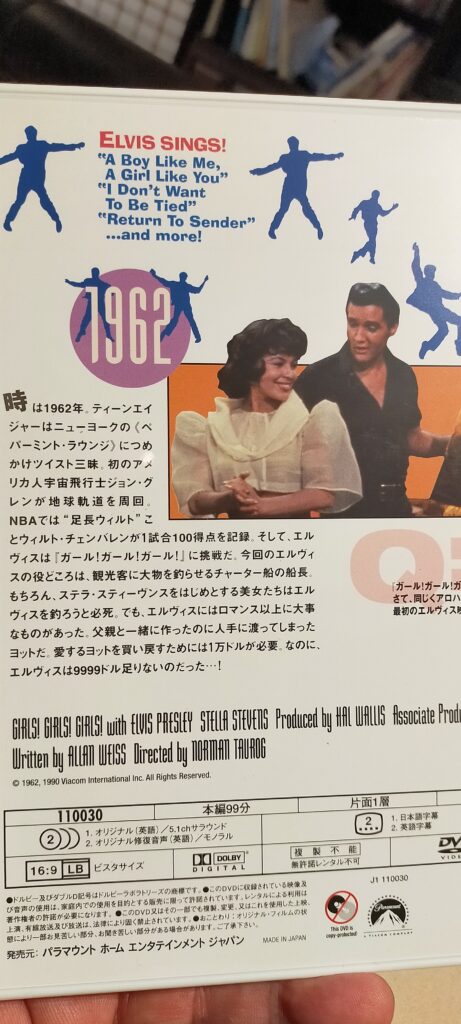

「ガール!ガール!ガール!」 1962年 ノーマン・タウログ監督 パラマウント

エルヴィス・プレスリー11本目の映画。

「ブルー・ハワイ」のヒットを受けて再びのハワイロケ。

ステラ・ステイーブンスはプレスリーを争う2人のガールズのうちの一人、ナイトクラブの歌手でプレスリーとは過去の腐れ縁があるらしい女性、を演じる。

1938年生まれのステラは実年齢が24歳になるころ。

映画デヴュー作の「ひとこと言って」(1960年)でゴールデングローブ新人賞を受賞している。

一方で、16歳で結婚、出産、離婚の経歴をの持ち主でもあった。

24歳にして倦怠感に満ちた色っぽいプロ女性の役柄がオファーされたのもうなずける。

プレスリーを巡るもう一人の女性には新人のローレル・グッドウイン。

可愛く整った顔立ちの若手女優で、独立心旺盛な現代女性の役柄。

ハワイで漁師兼釣り船の船頭をやっているプレスリーは、自慢だった父が死に、遺産の漁船は人手に渡っているという逆境の中、船に住み込みながら腕のいい海の男として地域に根付いている。

メキシコ移民?で銀婚式を迎えたボスを敬愛し、中国人の青年を助手にして彼の実家とも交流がある。

プレスリーの役どころは、映画観客の多数を占める庶民階級の若者と同じように社会の逆境の中でもがく存在ではあるものの、付き合う人種の幅の広さだったり、金持ち(メキシコ移民のボスに代わって乗り込んできた吝嗇な白人実業家)に対するわかりやすい反発だったり、当時の白人マジョリティとは明確に異なる特色を持つ。

これらの設定が、映画のヒーロー像の正義感からくるものなのか、それとももっと深い意味があるのかはわからないが。

一方、それとは別に女性にもてまくるのはプレスリー映画のお約束。

釣り船の中年夫婦客の夫人にモーションをかけられるシーンから始まって、クラブでたまたま知り合った正体不明のお嬢様(ローレル・グッドウイン)とたちまちくっつき、腐れ縁の歌手(ステラ・ステイーブンス)とは互いの気持ちがありながらも意地を張りあう。

東宝の若大将シリーズをちょっと大人向けにしたような設定。

ちょっと気になる女の子に誘われた若大将が本命の彼女にすねられるのが若大将シリーズのお約束。

プレスリー映画はもうちょっと人間本能に肯定的で、ドロドロしておりながら、反面、根強いアメリカの社会的価値観(旧式な道徳感)から抜けきれない感があるが。

もう一つ、乗り込んできた白人ボスは、プレスリーの金持ちのライバルにでありながら恋人にちょっかいを出すなど、まるっきり青大将(田中邦衛)同様だったことを記しておきたい。

プレスリーが実家代わりに恋人を連れて訪れる中国人一家の描写の尺が長く、主人公の目を通してマイナー人種の中国人一家に対する信頼と親しみが描かれる。

その中国人宅で繰り広げられるエンデイングの大団円の演出がまたすごい。

幼い二人の中国娘が狂言回しよろしく踊り歌う中、キモノ姿の東洋人が中国風の音楽で踊り、そこへタヒチアンダンスの踊り手が登場、最後は水着姿のアメリカンガールがツイストとアメリカンミュージックで場の雰囲気を塗り替えた後、全員がツイストで盛り上がってエンディングを迎えるのだ。

人種と文化の相違を越えた融合を謳ったエンデイング(だからハワイを舞台にした)なのか、はたまたレビュー映画の『味変』としてハワイの東洋趣味、ポリネシアンテイストをハリウッド流にごった煮しただけなのか。

プレスリー扮する主人公が中国人一家に向ける親しみに象徴される異文化へのリスペクトが根底にあるのか、それともハリウッド流アメリカ中心の世界観の揺るがなさを再確認しただけなのか、それともそれらが並立した世界をハワイを舞台に描いたものなのか、判然としないまま映画は終わるのであった。

ステラ・ステイーブンスは主にナイトクラブで歌う場面に登場。

物分かりよくプレスリーと別れ、若い恋人たちを祝福する大人の女性を演じていた。

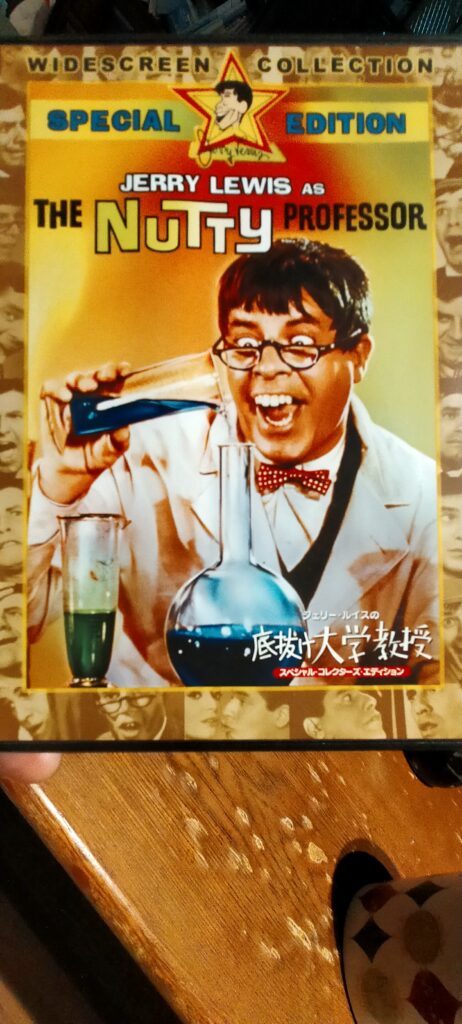

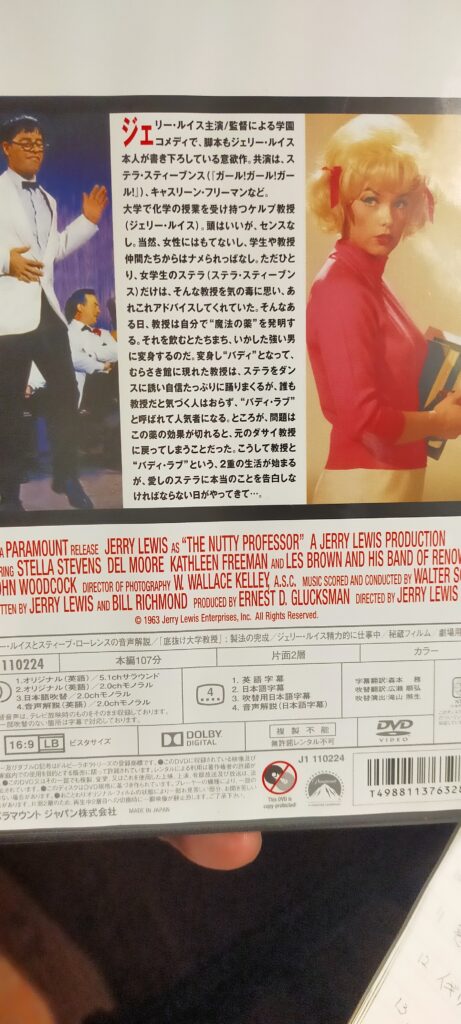

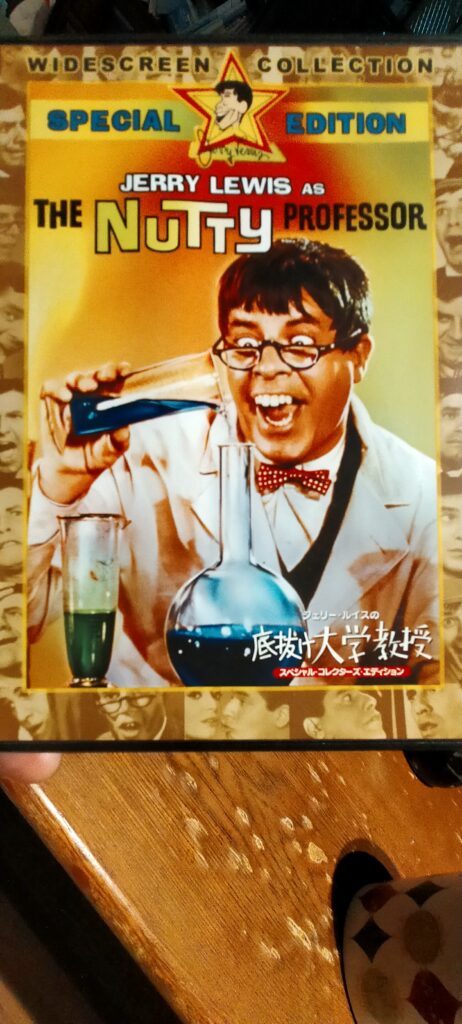

「底抜け大学教授」 1963年 ジェリー・ルイス監督 パラマウント

名物コメデイアンの主演映画には「極楽」(アボット、コステロ)、「凸凹」(ローレル、ハーデイ)、「腰抜け」(ボブ・ホープ)などのシリーズがある。

「底抜け」はジェリー・ルイスの主演シリーズだ。

「底抜け大学教授」は、中学か高校時代に日曜昼間のテレビ洋画劇場で流れていた。

ステラ・ステイーブンスの美貌が今でも記憶に残る。

ジェリー・ルイスは化学の大学教授。

実験が失敗し、学生たちがススだらけで脱出した後の教室で、地面にめり込んだドアの下にうずまった姿で登場する。

しゃべり方、口の動き、よろけたような歩きにもボードビリアンとしての年季が入っている。

ダサく、ひ弱な体を鍛えようと、ジムに入門する。

トレーナーに片手で押され、トランポリンに倒れメガネが吹っ飛ぶが、跳ね返りながらメガネを空中でキャッチしかけ直すギャグは運動神経十分。

口だけでなく体を張っている。

ステラ・ステイーブンスは役名もステラという金髪、ぴちぴちな女子大生。

ほかの女優陣ともども、カラーを意識した原色の衣装に身を包み、それが似合っている。

ルイス扮する大学教授の妄想シーンでは、スリットの入ったドレス、テニスウエア、水着などのコスプレ早変わりを見せ、若い盛りの美しさをフィルムに留める。

冴えないが知性があり誠実な男と、オスに匂いを発散させる危険な男を「ジキル博士とハイド氏」よろしく、ジェリー・ルイスが演じ分ける。

もともとが「底抜け」の大学教授に好意らしきものを抱いていたステラは、「底抜け」教授の変身した姿によろめくが、かえって「底抜け」教授の魅力に気づく。

自ら開発したクスリを飲んで、性的魅力を発散するオスに変身し、ギャラリーを虜にする色男は時間が過ぎるとクスリの効果が切れ、「底抜け」教授の口調に戻り、慌てて姿を消す。

変身を巡るドタバタは「ジキル博士とハイド氏」のパロディでもあり、また変身の経験を「底抜け」教授なりに反省して本来の自分の大切さに気付くエンデイングはジュリー・ルイス流の温かさか。

ステラ・ステイーブンスは、教室では金髪をくリボンで結んだロリータスタイルで、また夜の学生会館でのパーテイでは、たばこをふかしながら体育系学生を従える姉御肌ぶりを見せる。

ロリータスタイルより、目の前の男性を見抜き、品定めするしっかりした女性役の方が彼女には似合う。

人間は自分らしく生きた方がいい、自分らしさこそが魅力、人間の才能は(異性としての魅力よりも)知性にある、というセリフを「底抜け」教授とステラに語らせて映画は終わる。

弱いが才能を持ち、人間らしい男の子と、彼を理解し慕う女の子の物語。

そのテーマに「ジキル博士とハイド氏」の構図を取り入れコメデイとして仕上げた作品。

一見ミーハーでありながら知性を才能とみなす賢さを持ち、出しゃばりすぎず、いったん決めたパートナーを最後まで支えそうな女性をステラ・ステイーブンスが演じた。

ステラのキャラクターは、ジュリー・ルイスの理想像でもあるのだろう。

ジェリー・ルイスはステラ・ステイーブンスの本当の魅力を見抜いてステラ役にキャステイングしたのではないか。

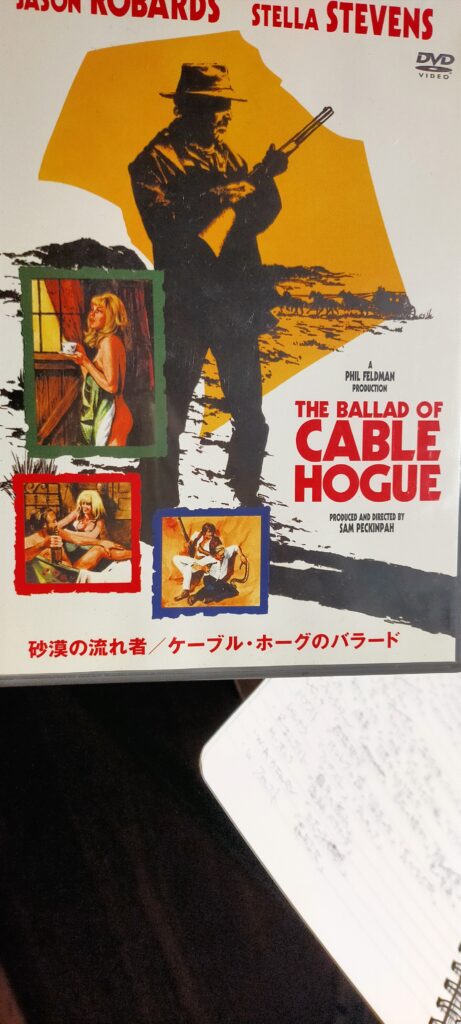

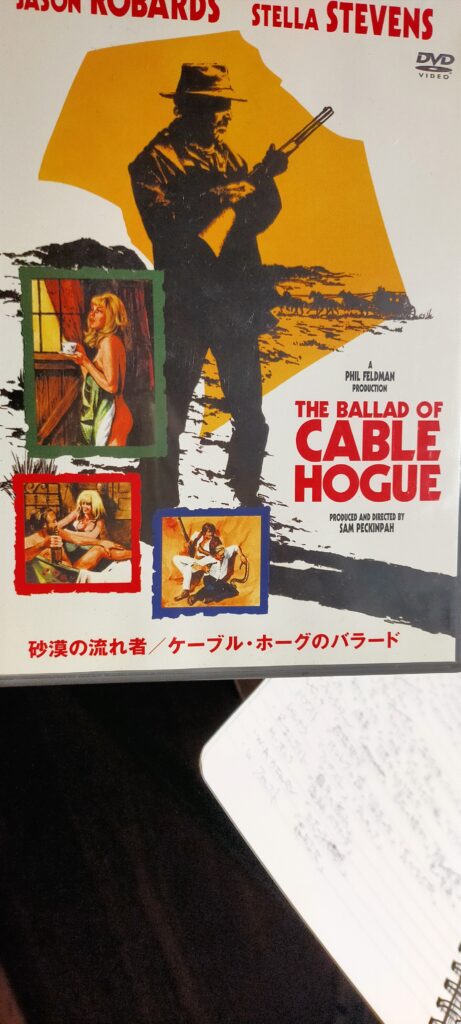

「砂漠の流れ者」 1970年 サム・ペキンパー監督 ワーナーブラザース

(ストーリー)

文字どおり砂漠を流れている中年男がいる。

偶然会った二人組に命の次に大事な水を奪われた。

砂漠をさ迷い4日目に偶然泉を発見して命を拾う。

男の名はケーブル・ホーク。

自分の名前のスペルも知らない。

金には細かく、臆病。

素朴な信仰心と愛国心だけは身についている。

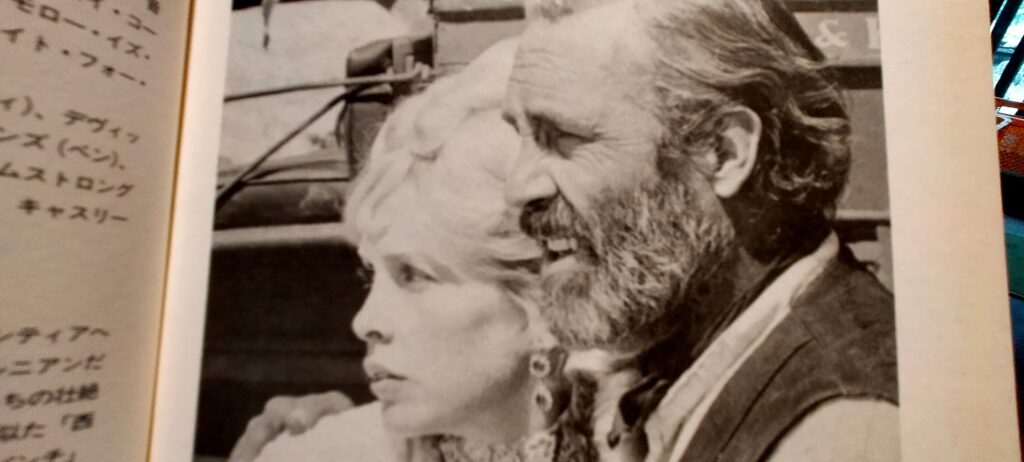

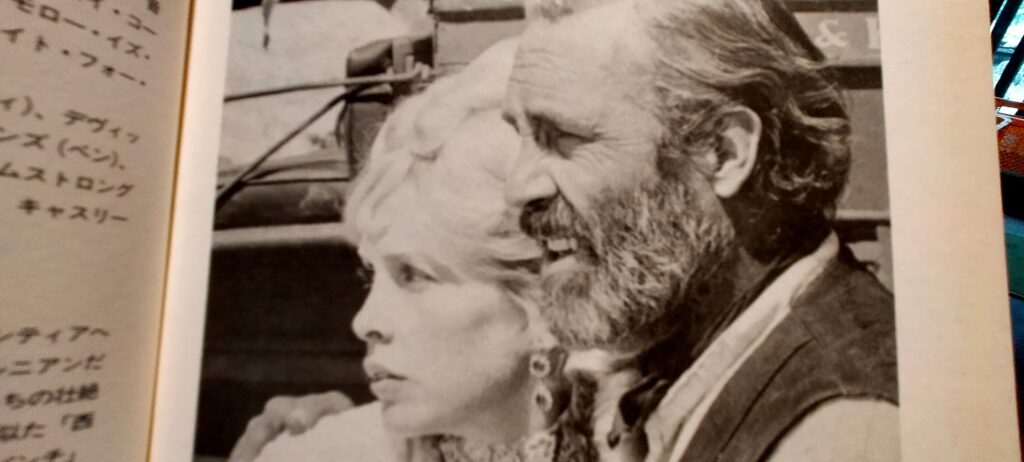

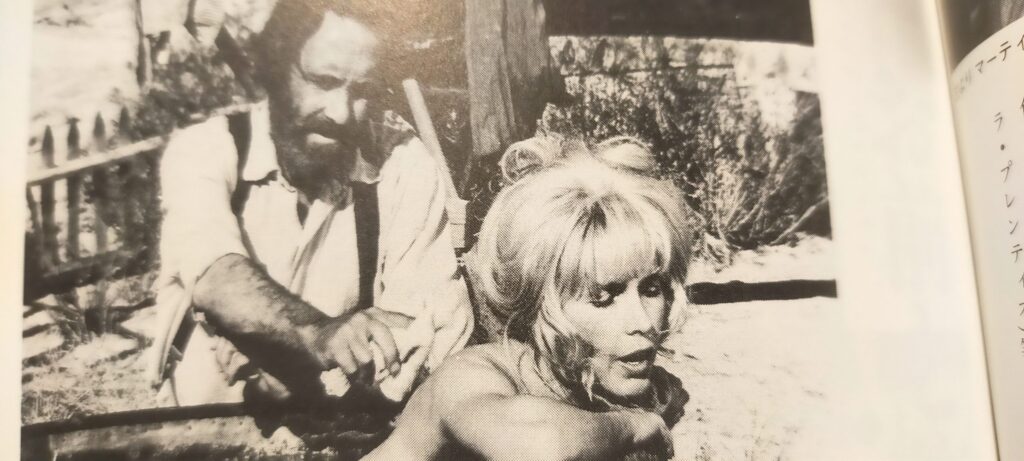

主演のジェイソン・ロバースと

主演のジェイソン・ロバースと

町が嫌いで泉のほとりに住み着き、二人組への復讐心だけは忘れないホークのもとへ、牧師と名乗る若いのがやってきた。

牧師は泉に住み着き、ホークの家づくりをいやいやながら手伝ったりする。

この牧師はとんでもないスケベで、町へでては嘆いている若妻に近づき、手を出したりする。

この牧師が口を出したことから、ホークは泉の湧く、街道筋のこの土地を登記しようと町へ出る。

駅馬車の運営会社はホークをあしらうが、銀行家がホークを気に入り100ドルをその場で渡す。

100ドルを握ったホークは先日見掛けて気になっていた娼婦のヒルデイを買う。

風呂に入れてくれたヒルデイのもてなしにすっかりいい気持になるホークだが、泉に置いてきた牧師が気になり、金も払わず立ち去る。

ヒルデイは「金を払え」と怒ってドアをけ破り、水鉢や洗面器を投げつける。

その後、改めて町に出たホークは、新しい洗面器をプレゼントしてヒルデイと仲直りする。

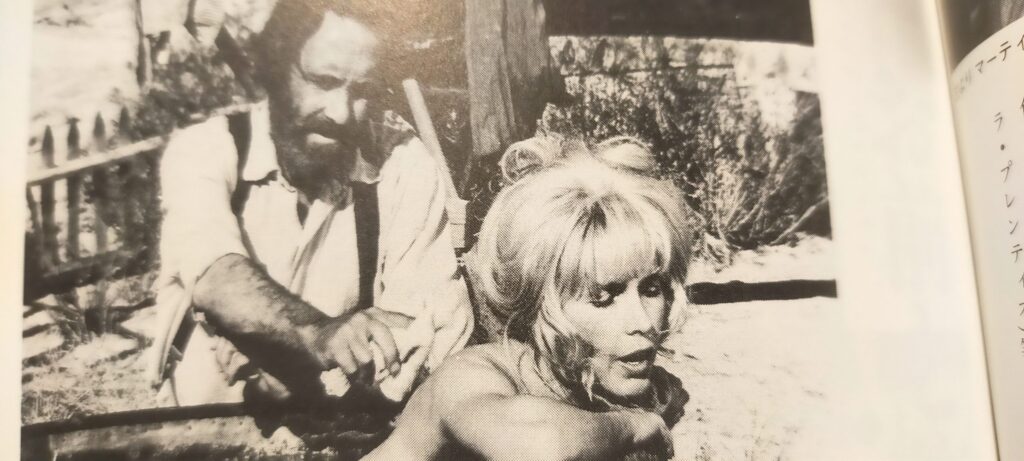

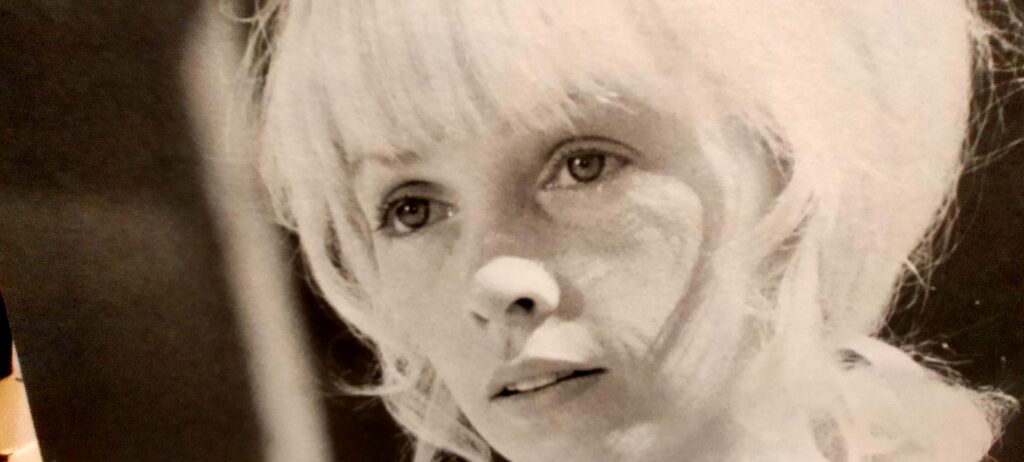

「砂漠の流れ者」のステラ・ステイーブンス

「砂漠の流れ者」のステラ・ステイーブンス

駅馬車の休憩所としてすっかり繁盛している泉にヒルデイがやって来る。

風紀を重んじる町の女性たちに追い出されたという。

ヒルデイの夢はサンフランシスコに出て金持ちと結婚すること。

ほんの一晩、ホークのもとによるつもりがそのまま3週間いることになる。

ホークとヒルデイの天国の日々

ホークとヒルデイの天国の日々

まるでパラダイスのような砂漠の二人だけの生活。

二人の夢のような生活の背景にカントリー風の素朴な「バタフライモーニング」が流れる。

そこへ牧師が逃げ込んでくる。

手を出した若妻の亭主に追われているのだ。

3人の晩餐。

牧師から食事代を取ろうとするホークに、「私とはただじゃない」と諭すヒルデイ。

ホークはすかさず「俺からもな」と答える。

ハッとするヒルデイは「明日出てゆく」とポツリ。

ヒルデイは涙ながらにこれまでのホークのやさしさに感謝し、男二人に『今日は外で寝て』という。

一人になったホーク。

ある日駅馬車から例の二人組が降り立つ。

泉の繁盛ぶりをそれとなくアピールし、復讐のために誘い込むホーク。

後日やってきた二人はホークの罠に落ち、復讐される。

結局、一人は死に、残った一人はホークに命じられて駅馬車の休憩所の管理をすることになる。

折から自動車が現れる時代となり、駅馬車と休憩所は時代遅れとなってゆくのだった。

休憩所を任せて去ろうとするホークのもとに、着飾ったヒルデイが運転手付きの自動車でやって来る。

ホークは扱いなれない自動車にひかれて死んでゆく。

(感想ほか)

ホークを演じるジェイソン・ロバースはともかく、この作品のステラ・ステイーブンスの魅力を見てみよう。

ホークを客として迎えるキャバレー二階の商売部屋。

ホークにコルセットのひもをほどいてと迫り、ベッドに横たわってストッキングの脚を振り上げる。

キュートな笑顔と媚態。

二人の時間が商売による限定的なものではなく、たっぷりと時間を使った恋人同士のもののよう。

こんな娼婦だったら全世界の男たちは何を差し置いてもそのもとへはせ参じるだろう、と思わせるステラ・ステイーブンスの演技。

町を追われて砂漠のホークのもとへやってきた後のヒルデイは、まずは身支度してさっさと寝室にホークを迎えた翌日には、エプロンに金髪をリボンで束ねてパンをこねるなど、良妻賢母ぶりを見せ、温かく迎えたホークに報いる。

「底抜け大学教授」の時から7年。

30歳を超えたステラ・ステイーブンスは、さすがにぴちぴちではないものの、無駄肉がない体にまだまだキュートな笑顔を見せ、実は繊細な女心を体いっぱいで表現する。

彼女の実人生の積み重ねもあるのだろう、女ごころの表現にはリアリテイもある。

キャバレーの二階の商売部屋でホークを迎える場面では、全男性の理想の女性像を演じるが、ヒルデイがサム・ペキンパーの理想の女性像として演出されていることがわかる。

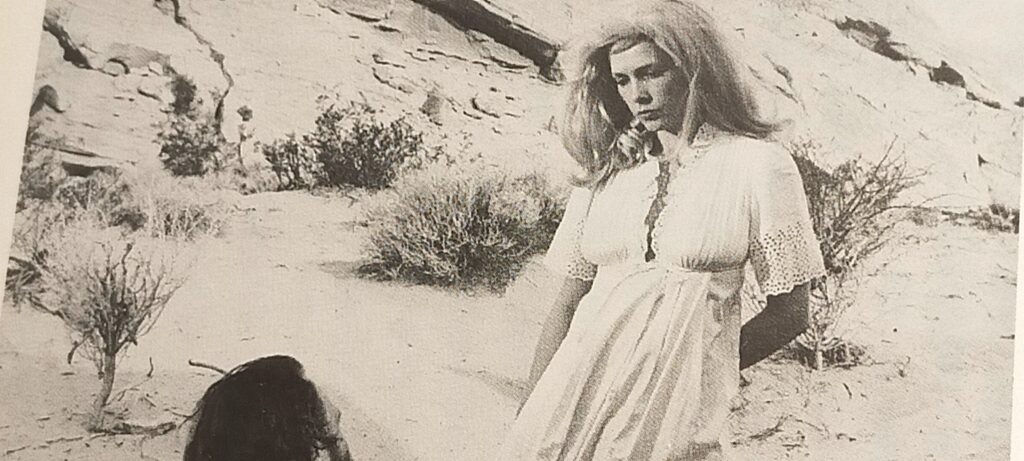

別れを決めた夜、外に寝ているホークの手を引き小屋へと連れ戻す、白いレース姿のヒルデイは、夜半の夢うつつに現れた女神のごとく、全世界の男の夢の化身だった。

この場面のペキンパー演出にブラボー。

白いネグリジェ姿のヒルデイ

白いネグリジェ姿のヒルデイ

ペキンパーは、回想シーンや凝った伏線などを用いずに時間経過を追ってこの作品を撮った。

「ワイルドバンチ」や「ゲッタウエイ」のようにスローモーションを用いてもいない。

むしろコメデイとしての山場のシーンではコマ落としをもちいているのだ(ヒルデイが樽で水浴しているときに時間より早く駅馬車が到着し、ヒルデイが裸で小屋に駆け込むシーンなど)。

力の抜けたペキンパーは作品をここでは楽しめる。

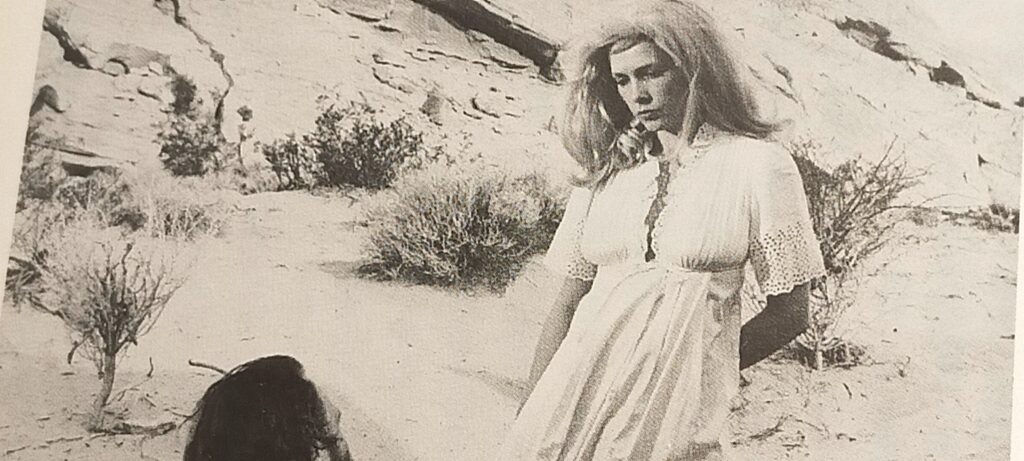

(DVD特典映像より)

DVDには付属特典として、ステラ・ステイーブンスインタビューが収録されていた。

彼女が50代のころではないか。

メイクしたステラはまだまだ魅力的で、自分のキャリアの出発から「砂漠の流れ者」についてまでを縦横に語っていた。

「砂漠の流れ者」やサム・ペキンパーについてはこう回想している。

・この作品については「コメデイ」だと聞いていたが私は、コメデイの法則を施したラブストーリーだと思う。

・ヒルデイを演じてその心境を理解するのが困難だった。ペキンパーに『ヒルデイっはどんな人?』と聞いたら通りの真ん中で『ヒルデイはお前だ!』と怒鳴り返されたことがある。

・劇中の歌は自分でアカペラで録音したものに、ジェリー・ゴールドスミスが伴奏を録音したもの。

・ヒルデイがサンフウランシスコに出てゆく夜の分かれのセリフのシーンでは自然に涙が出た。

・ヒルデイが車に乗って着飾って泉に帰ってくるシーンが大好き。豪華な衣装も。

・ペキンパーは自分の子供を動物園に連れてゆくようなタイプではない。仕事にしか興味がなく、成功のためには手段を選ばない。

・ペキンパーは自分の憎しみ、寂しさを隠すためにサングラスをかけ、アルコールを飲んだ。小柄な体格で、喧嘩が強いとは思えなかった。

・45歳の時(1972年)、ペキンパーから映画の話があり、『ヒルデイのその後をやるんだったら出る』と答えた。ステイーブ・マックイーンが『あなたじゃだめだ』と言ったのでその話はなくなった。

(「ゲッタウエイ」のことだと思われる)

尊厳と貫禄を漂わせ、己のキャリアにゆるぎなさを感じさせながらも、今もなおスリムでキュートでかつ繊細な表情を崩さないインタビュー中のステラは『脚本と監督を自分がやって映画を作りたい。「底抜け大学教授」のジェリー・ルイスのように』と話していた。

酸いも甘いも味わいつくした大人の魅力がそこにあった。

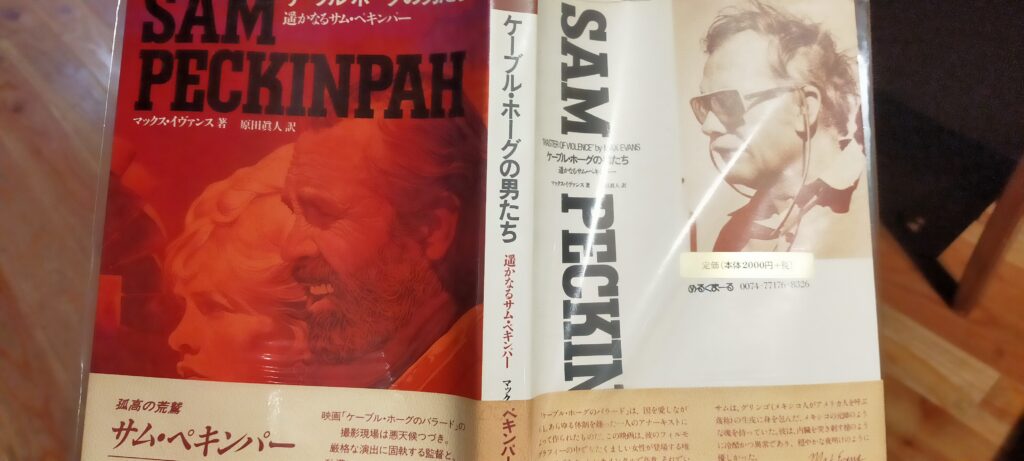

(「ケーブルホークの男たち 遥かなるサム・ペキンパー」より)

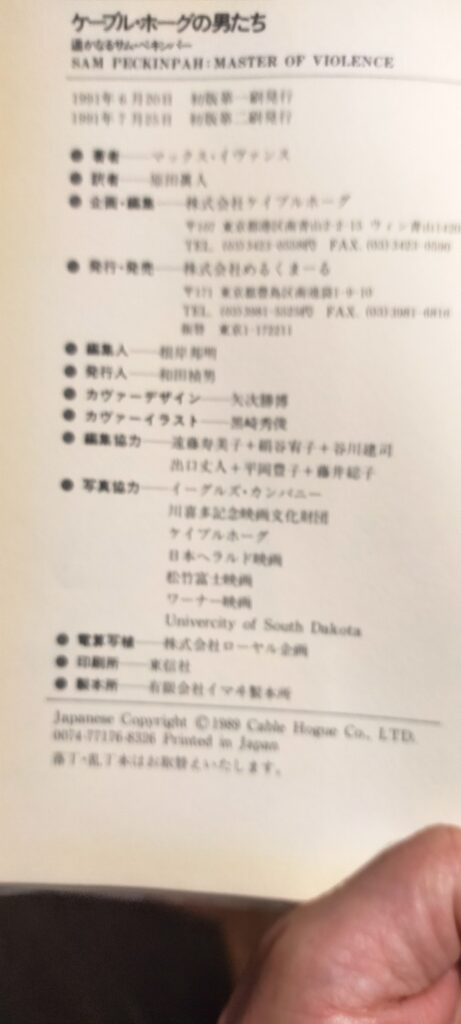

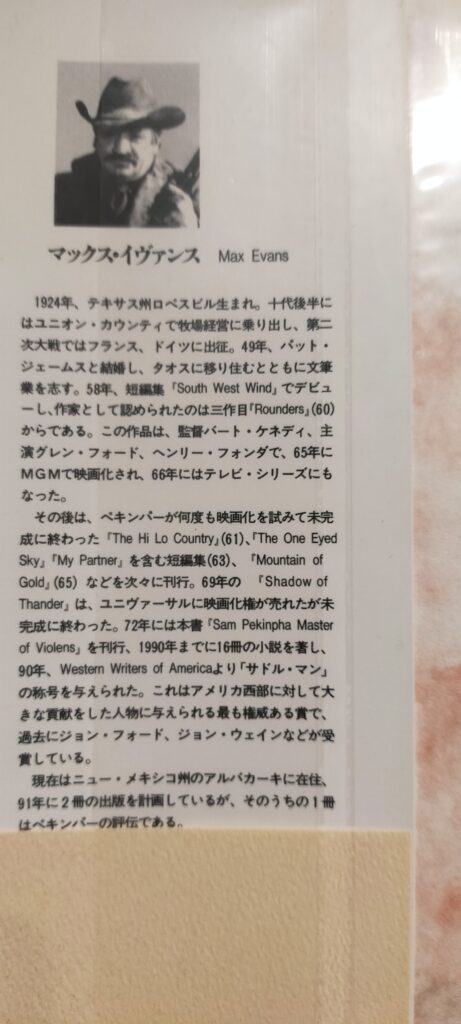

ここに「ケーブルホークの男たち 遥かなるサム・ペキンパー」という本がある。

「砂漠の流れ者」の原題を表題としたこの本は、ペキンパーの同志でもある作者による同作のメーキング本である。この中からステラ・ステイーブンスについての部分を拾い読みしてみた。

『ステラ・ステイーブンスは最高の演技を残したし、それはジェイソン・ロバースにも言える。(中略)サムが最高傑作をものにしたことも間違いない』(同著P145)

『ステラは、ペキンパーが今まで最高の演技を引き出してくれたと語った。彼のメソッドはあまり好ましいとは思えなかったが、毎晩ラッシュを見るたびにそれがうまくいっているので、思い通りにやらせることにしたのだという。この作品のために彼に賭けたのだし、そのお返しとしてサムも私に賭けてくれたと思う、とも彼女は語った。』

などと著者は語っている。

(「女優グラフィテイ」より)

小藤田千栄子、川本三郎の両映画評論家を中心にごひいき女優を1978年の時点で選んだ女優賛歌。

ステラ・ステイーブンスについては川本三郎が『星影のステラ』として242から243ページにわたって評論している。

『のっけからいってしまえばこの十年間に知りえた最高のヒロイン。』(P242)と「砂漠の流れ者」のヒロインを演じたステラを絶賛。

『この映画がペキンパーの傑作足りえたのは、ひとえにステラ・ステイーブンスのためといってもオーバーではないだろう』とも。

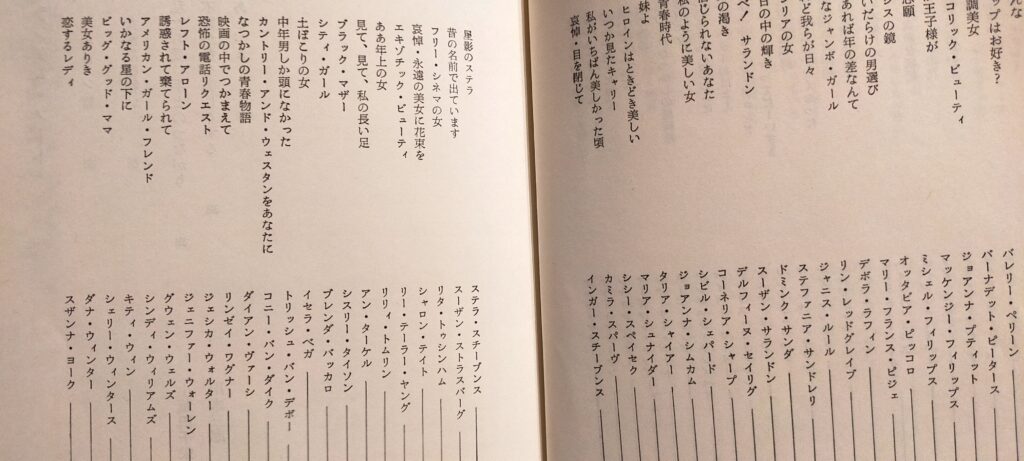

目次

目次

「女優グラフィテイ」より

「女優グラフィテイ」より