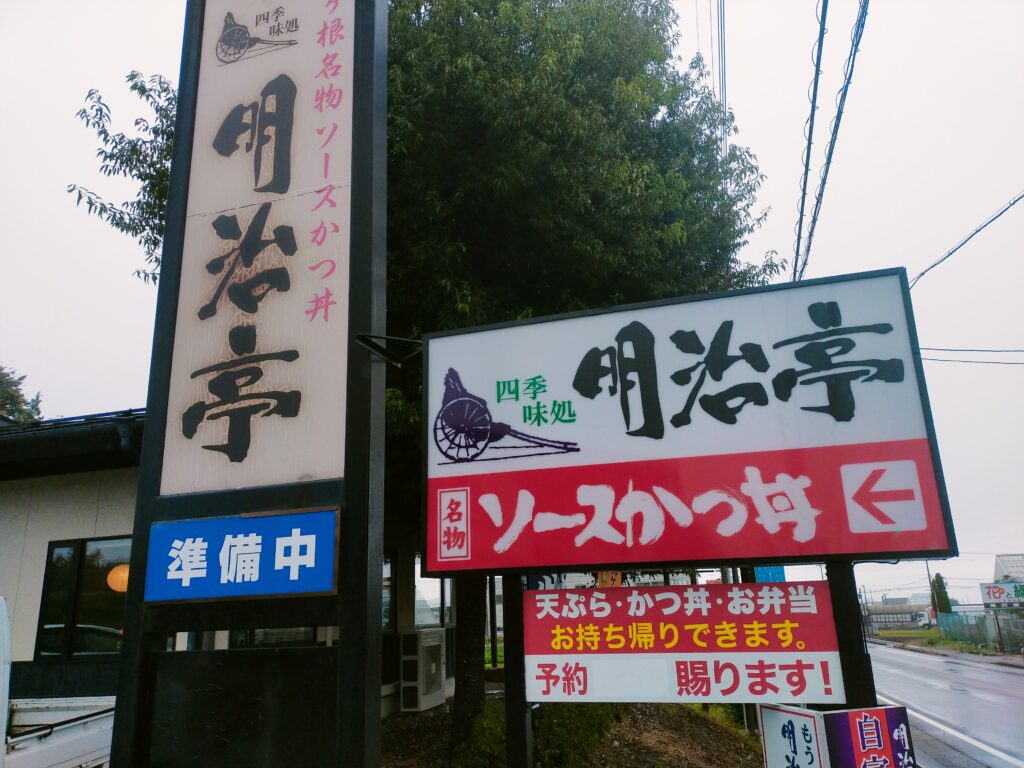

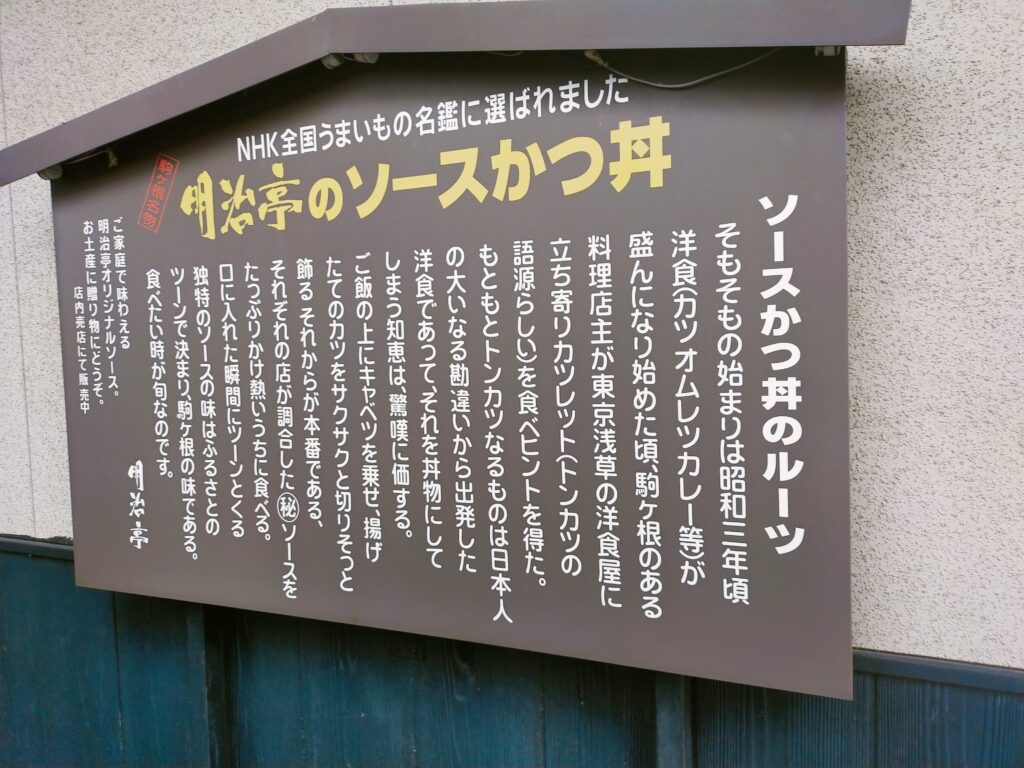

さあ、今回のソウルフードは、地元では「駒ヶ根ソースカツ丼」のブランドで有名な、明治亭のソースカツ丼です。

ソースカツ丼の文化は、知っている限り群馬県から新潟にかけて広がっているようです。

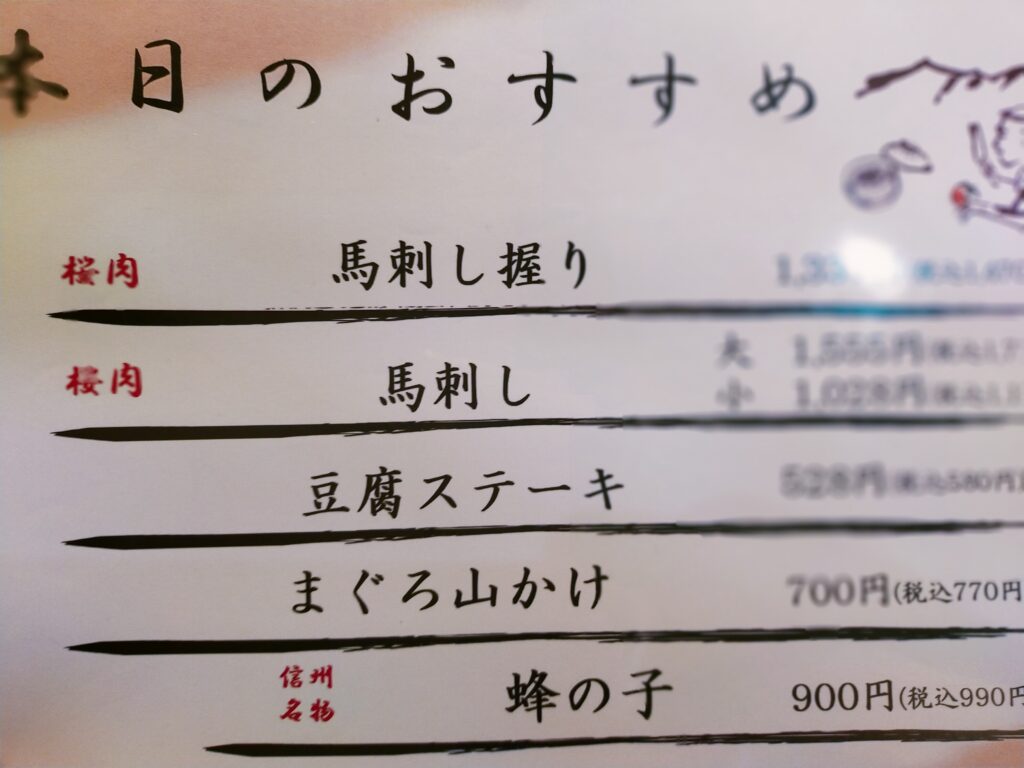

長野県内では、単にカツ丼のメニュー表示であっても、出てくるのがソースカツ丼の食堂もあります。

特に伊那地方に有名店が集中しており、伊那市、駒ケ根市などが本場です。

駒ヶ根に本店がある明治亭は、長野駅構内や軽井沢に支店を持つ県内のソースカツ丼最有名店といえます。

中央道駒ヶ根インター近くに本店があります。

雨天の平日に行きましたが、11時の開店10分ほど前に到着して三番目の入店でした。

店内は、ほぼソースカツ丼単一メニューの飲食店としては、広めの店内と席数。

スタッフもホール係だけで4名ほどいます。

民家づくりの和食店風ですが、若干、ファミレス風の匂いもします。

カウンターに案内されて、ロースカツのソースカツ丼を注文。

ほどなく提供されました。

丼の上皿が閉まらないほどのカツの大きさ、は信州のソースカツ丼のお約束。

店のオリジナルというソースの味もばっちりです。

カツは思いっきり厚いものではなく、多めのキャベツが若干邪魔ではあるのですが、みそ汁の味付けといい、すきのないメニューとなっています。

普通盛でもボリューム的にはタップリですが、食べ飽きることはありませんでした。

ソースをお土産に会計を済ませながら聞くと、「予約はできません。土日は1時間待ちもあります。」とのこと。

県内の個人商店ではありがちな、つっけんどんで事務的な対応はなく、大勢の不特定多数の客の応対にも慣れた接客を感じました。

それでも残った違和感がありました。

失礼を承知で言えば、県内でも辺境に近い南伊那の地元の食堂では、もっと人間臭い接客が普通だろう、と思ったのです。

たとえ、全国チェーンのファストフード店であっても、醸し出される地元感、人間臭さが隠せないのが信州の飲食店。

これが明治亭にはなかったように思ったのです。

11時の開店時間を過ぎても、店内で雑談する店員達の姿にそれはあったのかもしれません。

時間や規則には小学生のように几帳面な県民性にあって、その姿は珍しく、また人間らしくスキを見せた瞬間だったのかもしれません。

伊那の「たけだ」という精肉店直営のソースカツ丼屋があります。

お盆などで客が大勢押し寄せると、店のおばちゃんやお兄ちゃんはうまく客捌きができず、隙だらけで、ぬるいみそ汁が出て来たりしますが、分厚い肉と自家製のフルーテイなソースは何度食べても飽きません。

ただし時間には几帳面で、昼の休業時間5分過ぎに着いても、「ごめんね」といって入れてくれなかったりします。

駒ケ根の明治亭に行って、伊那のたけだが懐かしくてしょうがありませんでした。