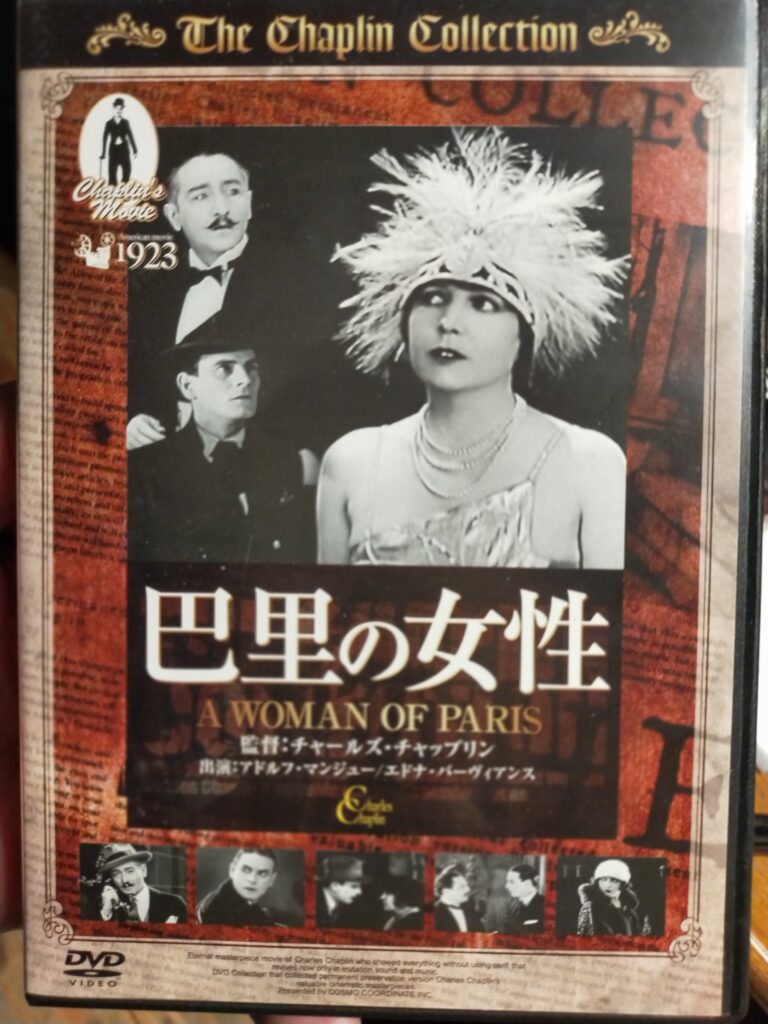

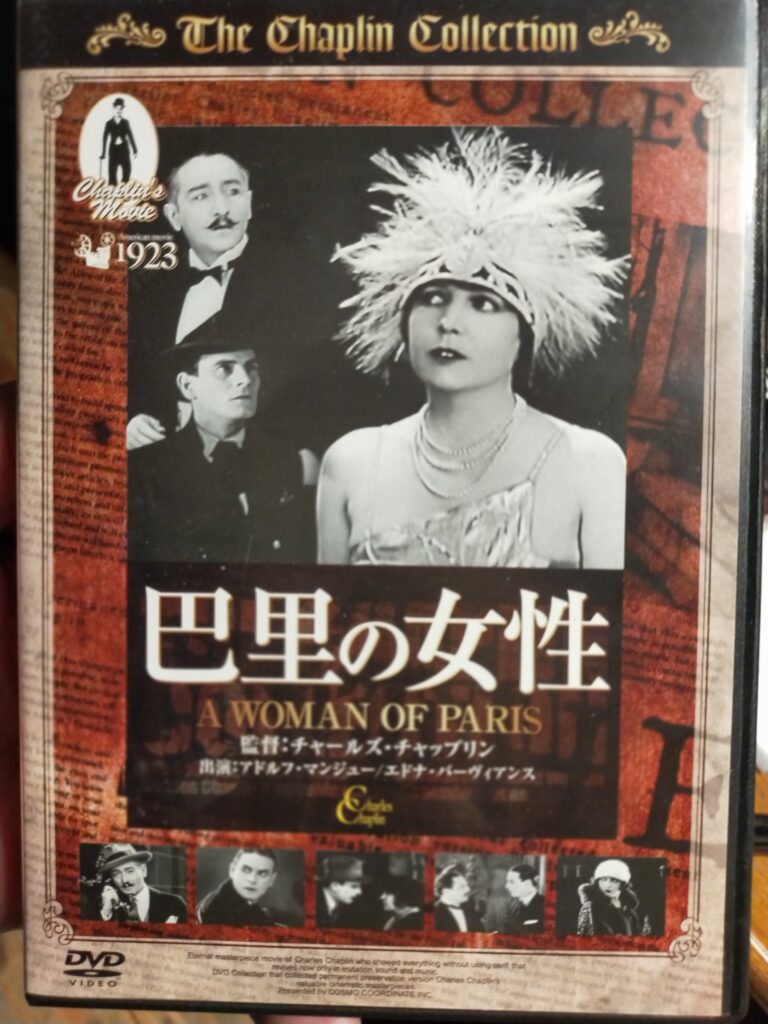

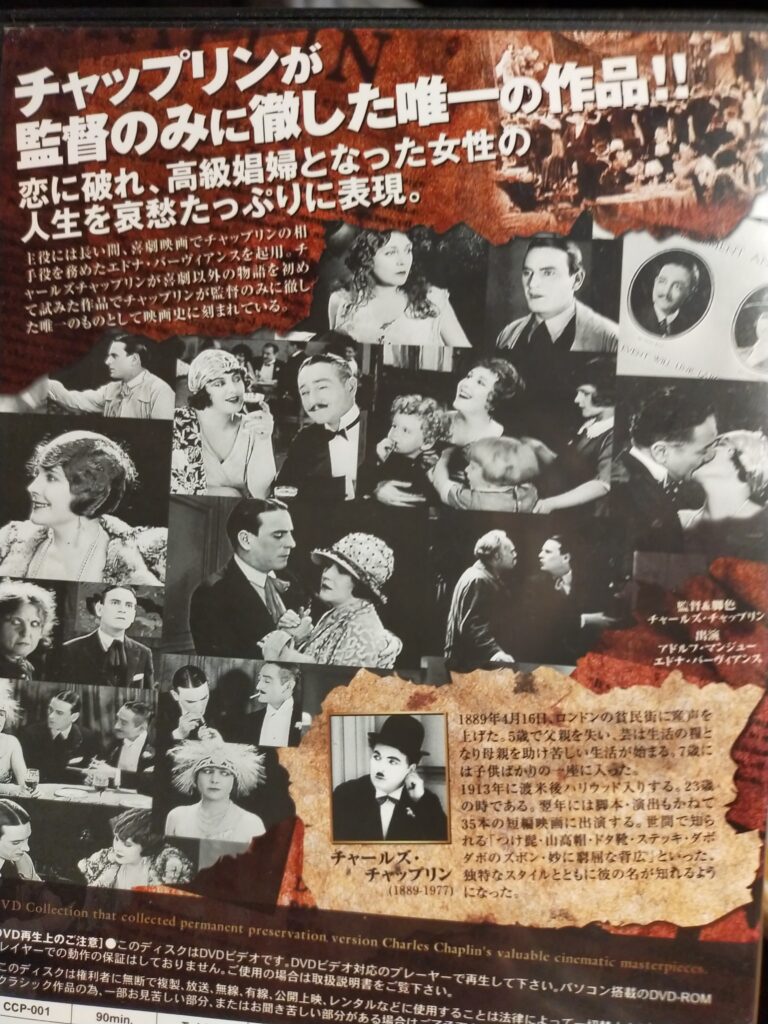

「巴里の女性」 1923年 チャールズ・チャップリン監督 ユナイト

チャップリンが自作の配給会社として、D・W・グリフィス、ダグラス・フェアバンクス、メアリー・ピックフォードとともに設立したユナイテッドアーテイスツの第一回作品。

チャップリンが監督に専念した初めての作品。

また、1915年以来チャップリン映画のヒロインを務め、私的にもチャップリンと恋愛関係にあったこともあるエドナ・バーヴィアンスが初めて主演を務めた作品でもある。

チャップリンはすでに「キッド」(21年)などで人気の頂点を極めており、のちの代表作の「黄金狂時代」(25年)、「サーカス」(28年)、「街の灯」(31年)、「モダンタイムス」(36年)の製作を控える時代だった。

ユナイテッドアーテイスツを設立したグリフィスら

ユナイテッドアーテイスツを設立したグリフィスら

長年のパートナーであったエドナの女優としての1本立ちを製作の動機にしたというこの作品。

主題はチャップリンらしいヒューマニズム。

貧しい村の若い男女が、親の理解を得られず駆け落ちしようとするが、男の父親が急死し、女だけがパリに旅立つ。

1年後、女は金持ちの愛人(高級娼婦?)として贅沢に暮らしている。

男も老母とともに画家としてパリに移り住み、偶然に女と再会する。

女は男をまだ愛しつつも、金持ちの愛人の誘惑も断ちがたく、また純愛をささげる男との関係も間の悪さが連発して進まない。

そのうち事態は悲劇的に進み・・・。

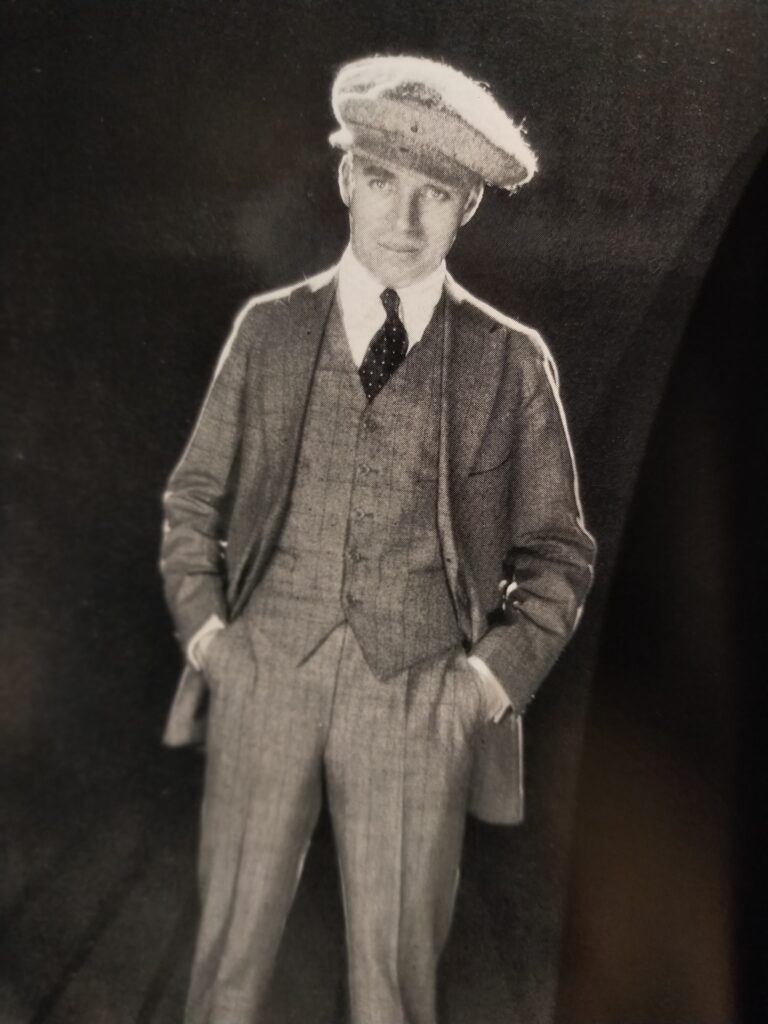

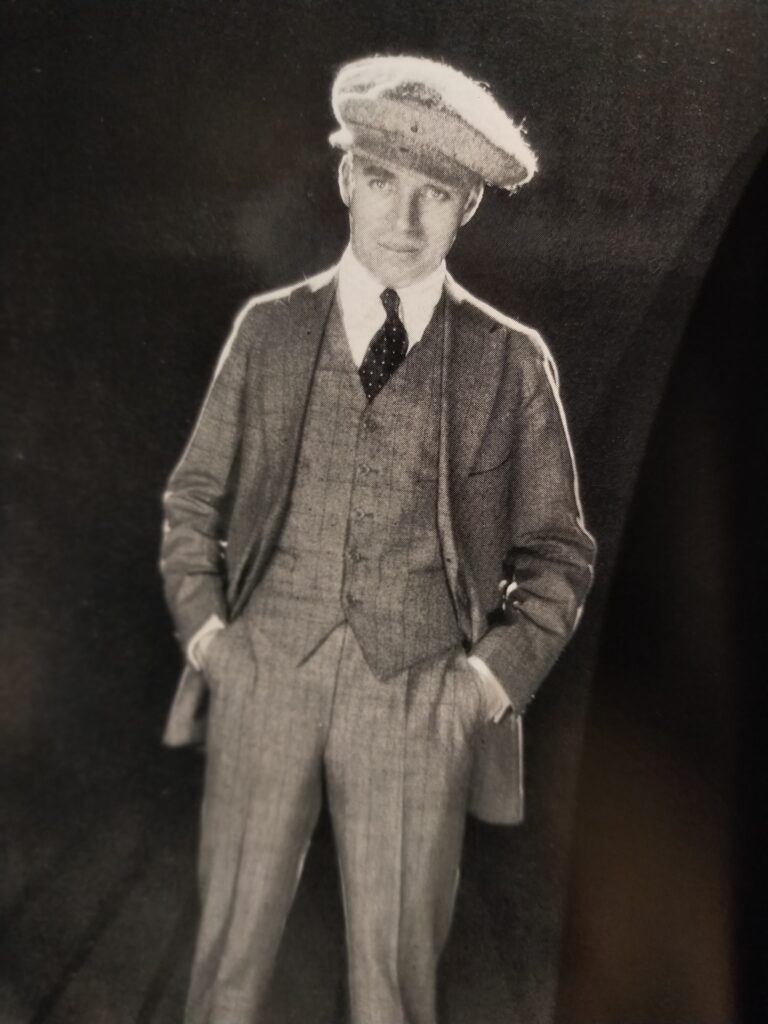

チャールズ・チャップリン

チャールズ・チャップリン

チャップリンの劇作は、貧しい時代の男女の機微を表現する際にも冴えわたる。

女との結婚をかたくなに否定する父親が、出奔しようとする息子を心配して母親を介してお金を渡すシーンなど、日本映画のような細やかな描写で親の心のを描き切っている。

パリで金持ちの愛人(金持ちにとっては多数の女のうちの一人にすぎない)を捕まえ、虚構の栄華の中で暮らす女にまつわる描写もすごい。

ハリウッドスターのようないでたちの女のスタイル。

出入りするパーテイでは、包帯を巻いたストリッパーを男が巻き取る余興の描写。

愛人業界隈の女たちの嫉妬と足の引っ張り合いを聞かされる側の反応を、当人を写すのではなく、施術中のエステイシャンの反応を写すことで表現する。

人情をわかっているだけではなく、卓越した作劇術を操るチャップリンが凄い。

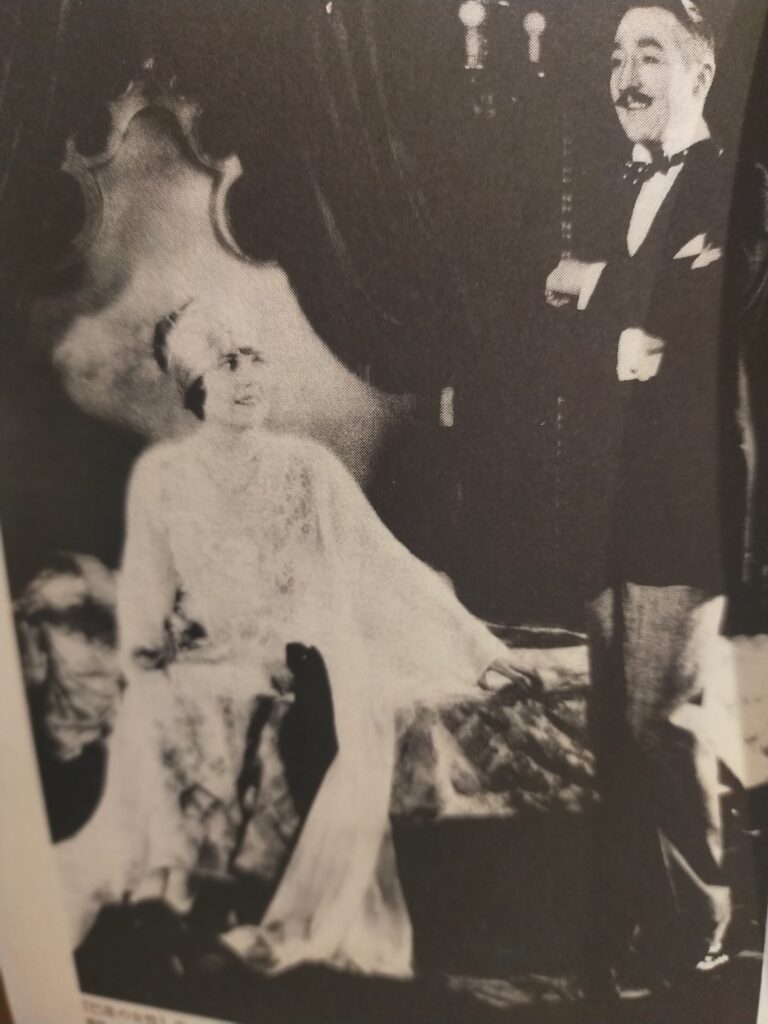

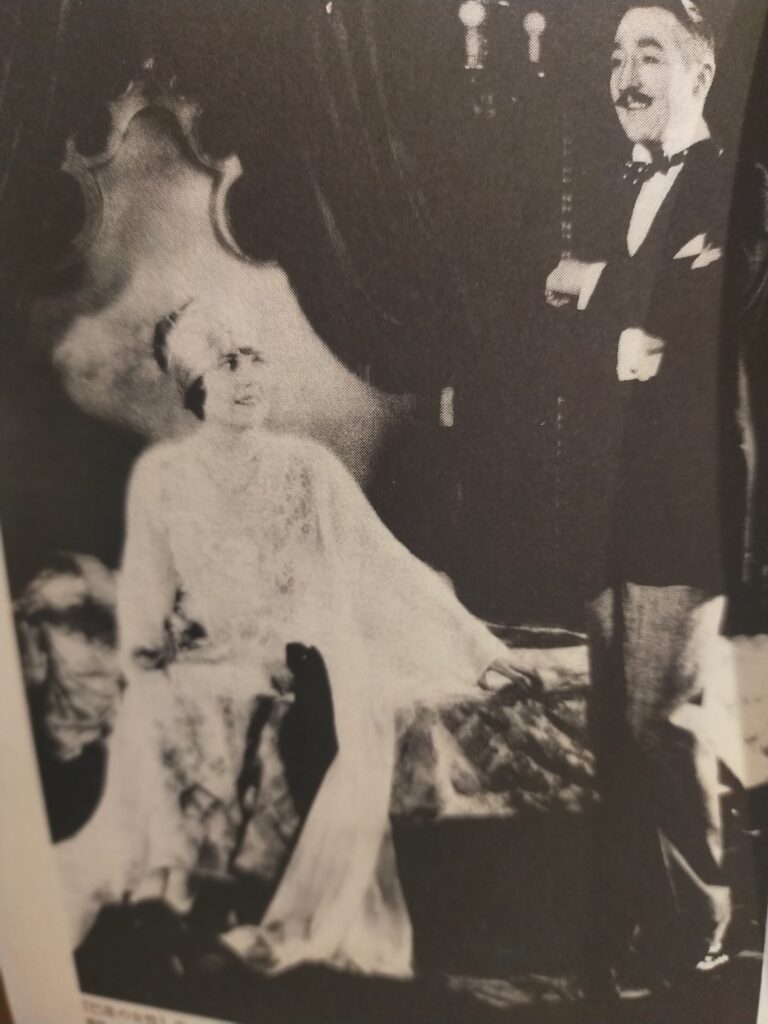

エドナとマンジュー

エドナとマンジュー

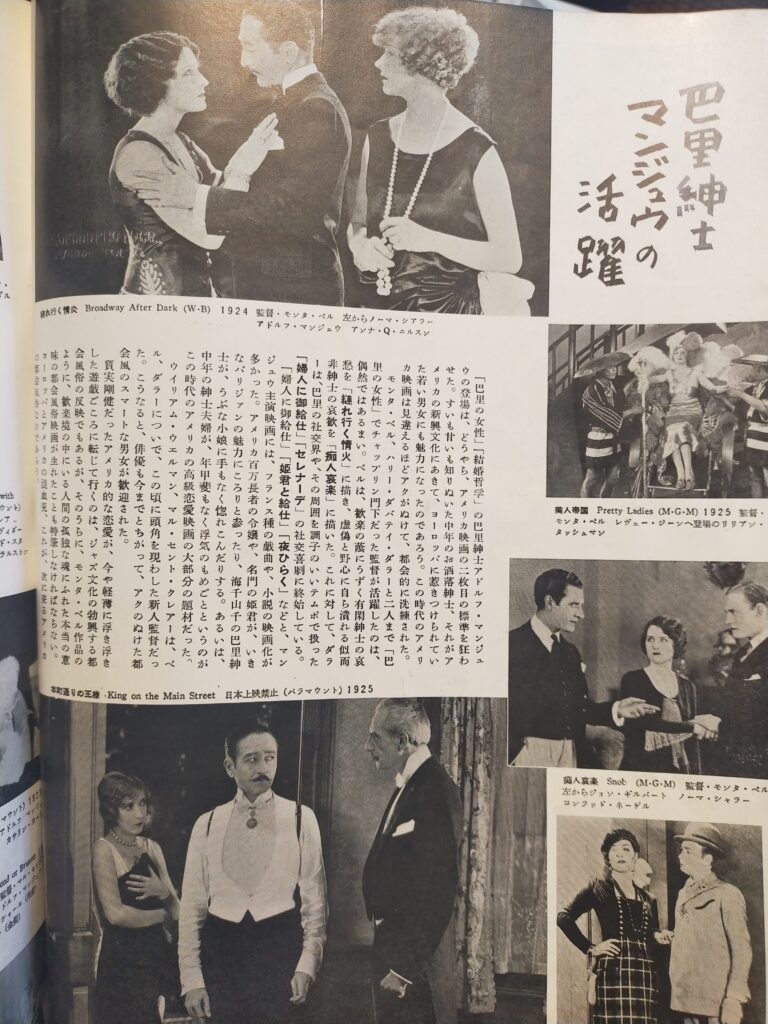

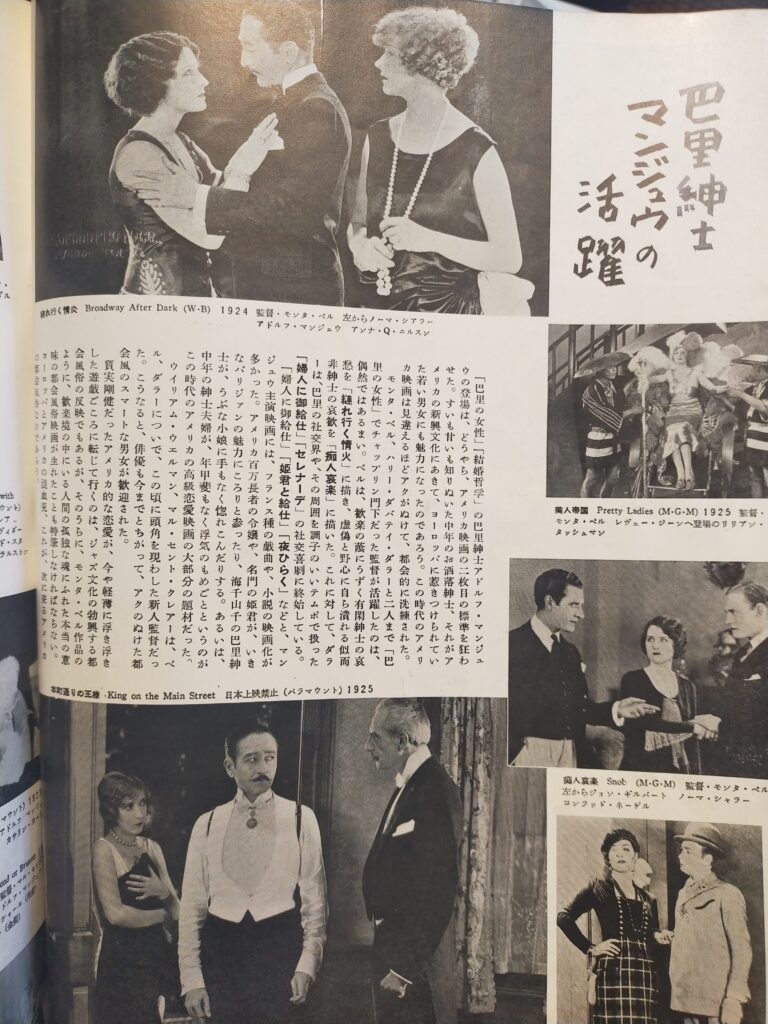

そして極め付きがパトロン役のアドルフ・マンジューの起用だろう。

好きなように女を扱い、特権階級を謳歌する1920年代の独身中年男の、悪気のない独善ぶり、自己中ぶり、無責任ぶりをこれ以上ない適役ぶりで演じきる。

その悪気のなさがすでに犯罪的なのだが、本人は無自覚なのか意識的なのか。

周りにするとナチュラルな育ちの良さに見えてしまう。

同じく鼻持ちならない精神の低俗性を体現したエリッヒ・フォン・シュトロハイムの演技に比して、低俗性が下品にならずかえって上品に映るのがマンジューの罪なところだ。

こののちハリウッドのよろめきものでマンジューの起用が続いたという。

20年代のマンジューの活躍を伝える「写真映画100年史第2巻」

20年代のマンジューの活躍を伝える「写真映画100年史第2巻」

上流社会の乱痴気ぶりや、独善紳士マンジューの洗練されたふるまいの描写に力が入りすぎたのか?

これまでチャップリン喜劇のヒロインだったエドナに主演としての力がなかったのか?

チャップリンが否定すべき虚構の乱痴気文化の描写が真に迫りすぎ、本来の、庶民のささやかな幸福追求という主題が途中まで霞んでしまったほどだ。

ラスト、田舎に戻り、亡き彼の母と4人の孤児と幸せそうに暮らす女の姿は、チャップリンのエドナ・バーヴァイアンスに対する祝福に見える。

「巴里の女性」のあとは、ほとんど映画女優としての足跡を残せなかった彼女に対し、チャップリンは生涯週給150ドルの給与を送り、また「巴里の女性」の権利も譲渡したという。

1952年「ライムライト」撮影中のチャップリンを訪ねて、淀川長治がハリウッドを訪問した際、リトルトーキョーでチャップリンの執事をしていた高野寅市に偶然会った淀長さんが、高野を介してエドナと会った。

「私はあの人(チャップリン)の映画以外は出ない、一生。あの人と出会ったことは私の一生の思い出として心に思っていたい。」(1999年 中央公論新社刊 淀川長治、山田宏一著「映画は語る」P261)と淀長さんに話したとのことである。

「独裁者」 1940年 チャールズ・チャップリン監督 ユナイト

有名なラストシーン。

ユダヤ人の床屋がひょんなことから国の独裁者 にすり替わって演説する。

最初はしゃべることないとおどおどしていたが、やがて己の信念を喋り始める。

独裁者に立ち向かえ、自分たちの自由と人権と民主主義を守るのだ。

自分の理想は誰もが幸せになれる社会だ。恋人のハンナよ顔を上げろ、と。

床屋が独裁者に入れ替わって演説に向かう。その表情に注目

床屋が独裁者に入れ替わって演説に向かう。その表情に注目

全世界の民衆に向かって宣言したのは、チャップリンの信念。

これまでの監督・出演作品でも貫いてきた心情だ。

ただ、これまでの喜劇作品では、この心情を放浪者の主人公に自虐的に仮託してきたり、せいぜい権力者に対する風刺に止めたりしてきた。

正面から、ひょっとしたら一般民衆の嫌う言葉で己の心情を飾らず表明したのは、映画人チャップリンとして初めてだったのではないか。

製作当時.、チャップリンが一番心配したのもこの点だったといわれている。

ヒトラーをカリカチュアしたチャップリンのハナゲモラ語が炸裂する

ヒトラーをカリカチュアしたチャップリンのハナゲモラ語が炸裂する

第二次世界大戦がはじまったばかりの1940年の公開。

当時のドイツとヒトラーは飛ぶ鳥を落とす勢い。

第一次大戦の敗戦国とはいえ、ヨーロッパの大国ドイツの、選挙によって選出されたナチス党と党首ヒトラーを徹底的にオチョクリ、批判したのだから、チャップリンはもちろん周りもこの点をまず懸念した。

現在でいえば中国の習近平を大作映画で有名俳優が正面からカリカチュアライズし非難したようなものか。

こんな主題は、日本ではもちろん欧米でも企画にさえ上がらないだろう。

事実、企画段階の1939年当時、チャップリンは、ユナイトやイギリス当局からヒトラーを揶揄する映画製作について警告されたという。

ドイツのポーランド侵攻後はその心配はなくなったが、敵国とはいえ独裁者を描く喜劇に観客がどう反応するか心配したという。

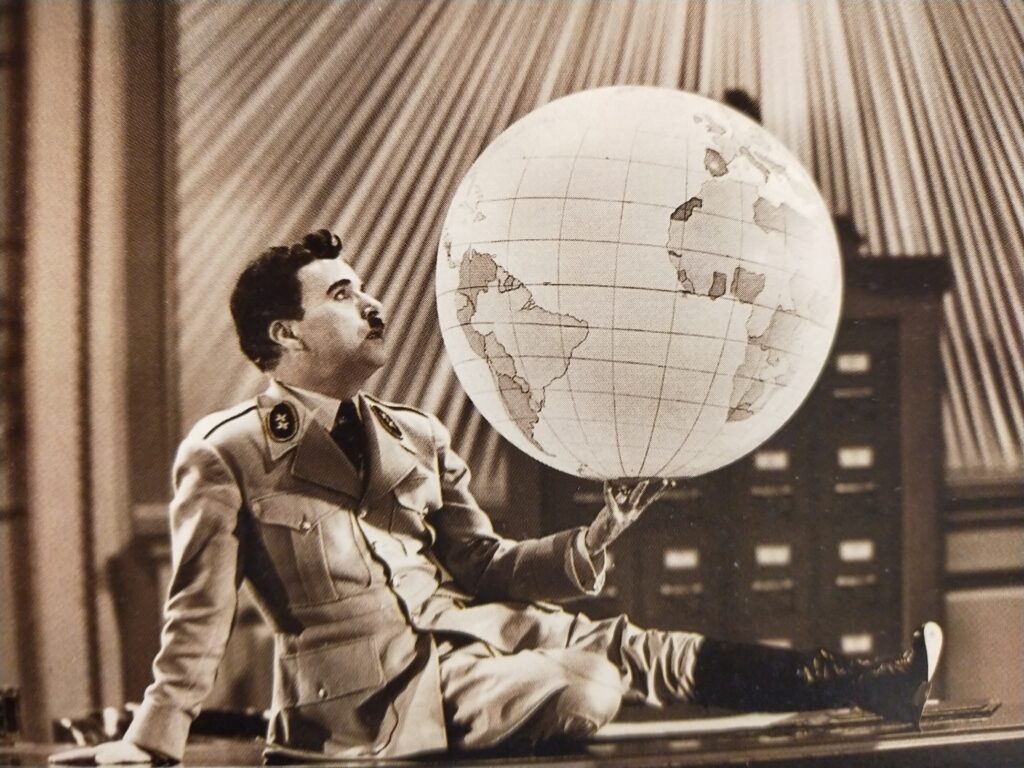

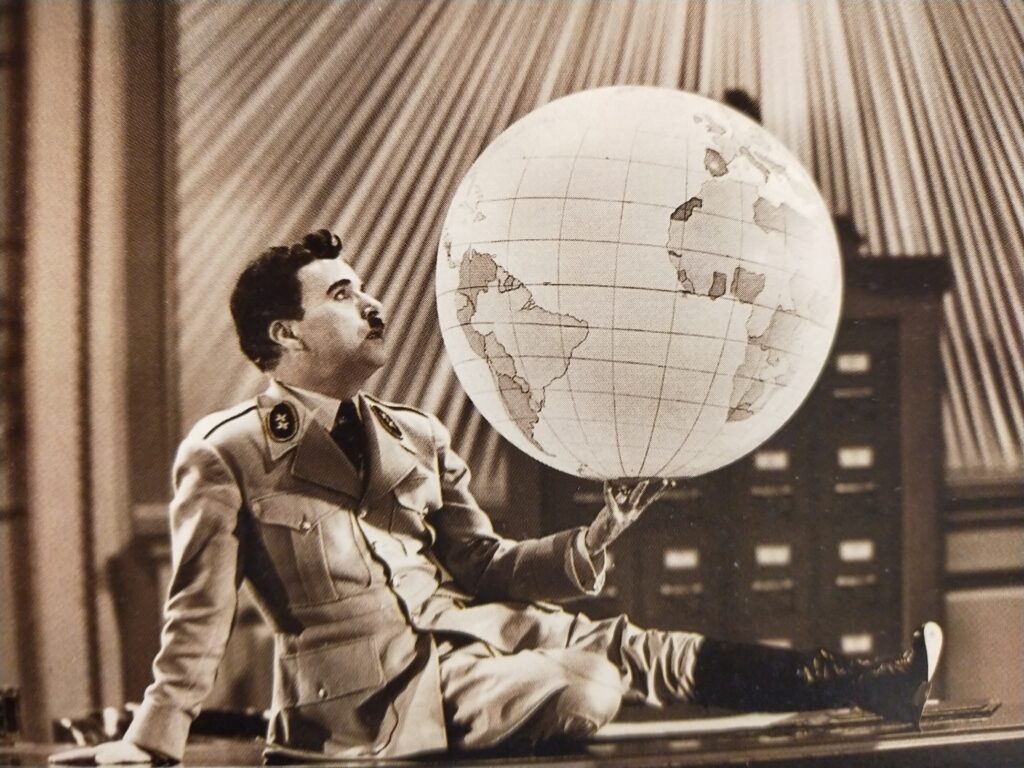

風船の地球儀と踊る有名なシーン

風船の地球儀と踊る有名なシーン

いつもの喜劇よりじっくりした調子のこの作品で、チャップリンはヒトラーをモデルにした独裁者を徹底的にカリカチュアライズする。

ドイツ語を模した過激な言葉を吐きまくり、吐きまくりすぎて咳き込んだりする。

ジェスチャーも研究していて手の動きがそっくりだ。

過激なセリフでマイクに迫ると、マイクが独裁者を避けるように曲がるギャグもある。

ゲーリングを模した側近のケツに押されて階段を転げ落ち、ゲーリングの過剰な勲章をむしり取る。

タモリのハナゲモラ語や中川家礼二の中国人同士の喧嘩の物まねも真っ青だ。

これを当時イケイケのヨーロッパ大国の指導者に対して行ったのだから、その行動や命がけだ。

敵はヒトラーのみならず、背後から撃たれかねなかったろう。

独裁者の日ごろの多忙な日常を笑いのめす場面では、美人秘書に迫ったり、時間が1分でもあくと肖像画家と彫刻家の前でポーズを取ったりする。

ペンを取り出そうとしてペン立てからペンが抜けないギャグも。

これらのエピソード、ヒトラーというよりハリウッドのタイクーンたちの生態をヒントにしてはいないか?

特に秘書に迫る場面など。

作品中に現れるゲットーでのユダヤ人描写も直截的。

ユダヤ人商店にJEWとペンキで書いて歩く突撃隊員。

勇敢な娘ハンナ(ポーレット・ゴダード)は突撃隊に口答えし、フライパンで殴りつけたりするが、大人たちはひたすら耐え続ける。

ユダヤ人の床屋として突撃隊の迫害におびえるチャップリン。

これまで、貧困や飢餓など恐怖とスリルに対しても、ギャグでやり過ごしたり、権力者をおちょくったりしていたチャップリンが、政治体制の恐怖におびえる演技をしている。

ポーレット・ゴダート。デートを前に床屋に髪をセットしてもらう。うれしそうな床屋の表情

ポーレット・ゴダート。デートを前に床屋に髪をセットしてもらう。うれしそうな床屋の表情

独裁者の圧政に対して庶民は何もできないのはチャップリンが一番良く知っている。

この作品でのチャップリンは、ピンチを自己流で超越するヒーロではなく、無力ぶりを晒して、数人の中に埋もれる凡人を演じて、現実の恐怖を表現している。

また、ヒトラーばかりではなく、その盟友ムソリーニへの風刺ぶりも強烈だ。

威張って歩くその姿や、独裁者同士のマウントの取り合いを持ち前のジャグで笑いのめす。

ムソリーニに扮したジャック・オーキーの演技も傑作で、持ち味のギャグを思いっきり表現している。

ムソリーニ?に扮するジャック・オーキー(左)の演技は傑作。対するヒトラー?の無表情

ムソリーニ?に扮するジャック・オーキー(左)の演技は傑作。対するヒトラー?の無表情

実在の独裁者たちへの風刺は、メジャーの映画作品としてギリギリの表現だったが、なんといってもラストの演説に込めた、チャップリン人生初の本音の呼びかけと、恋人ハンナへの庶民同士の幸福を祈る気持ちがこの作品の総てだ。

チャップリンはこの作品で”映画人として言うべきことを言った”あと、「殺人狂時代」を経てアメリカ当局からにらまれ、非米活動調査委員会(赤狩り)への召喚を前にヨーロッパへと脱出せざるを得なかった。

大戦当時、ソ連への支援を呼びかける集会で演説したことも原因だったが、ヒトラーへの批判がアメリカなどの現体制への批判に通じることを権力者が感じ取ったが故のチャップリン排除だったのではないか。

チャップリンの宣言は、それがヒトラーに対してのものならば、世の中から容認されたのかもしれないが、権力者一般に対してのものならそれを許せない勢力があったのだろう。

だからこその映画史に燦然と輝く有意義な一作となった。

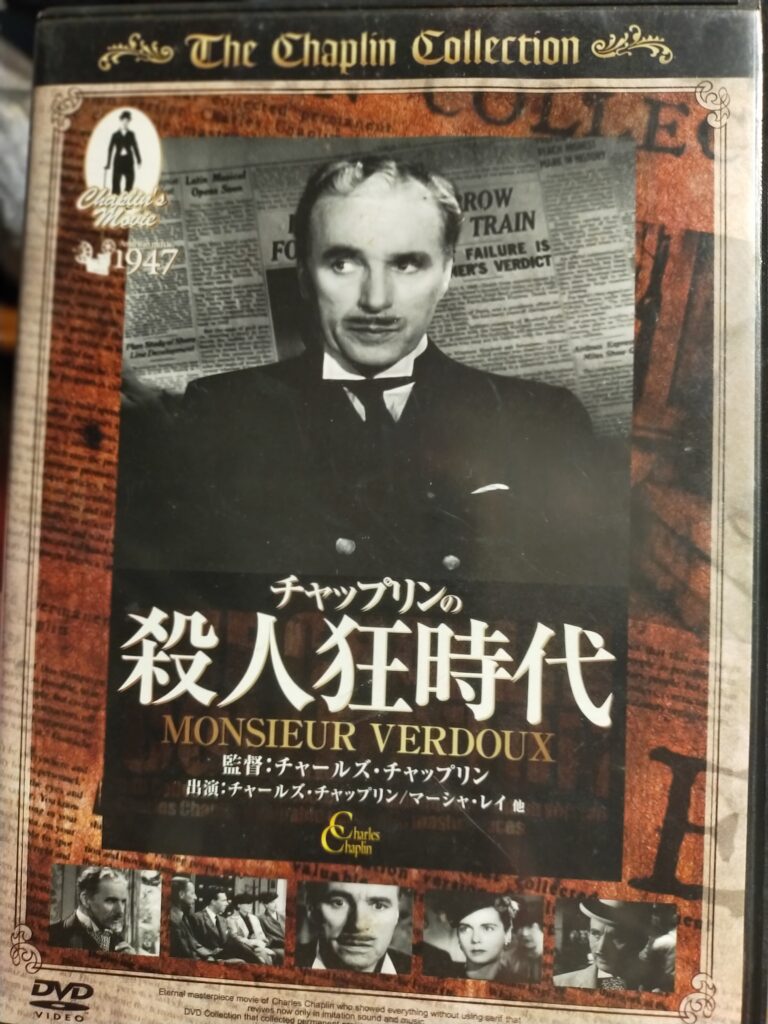

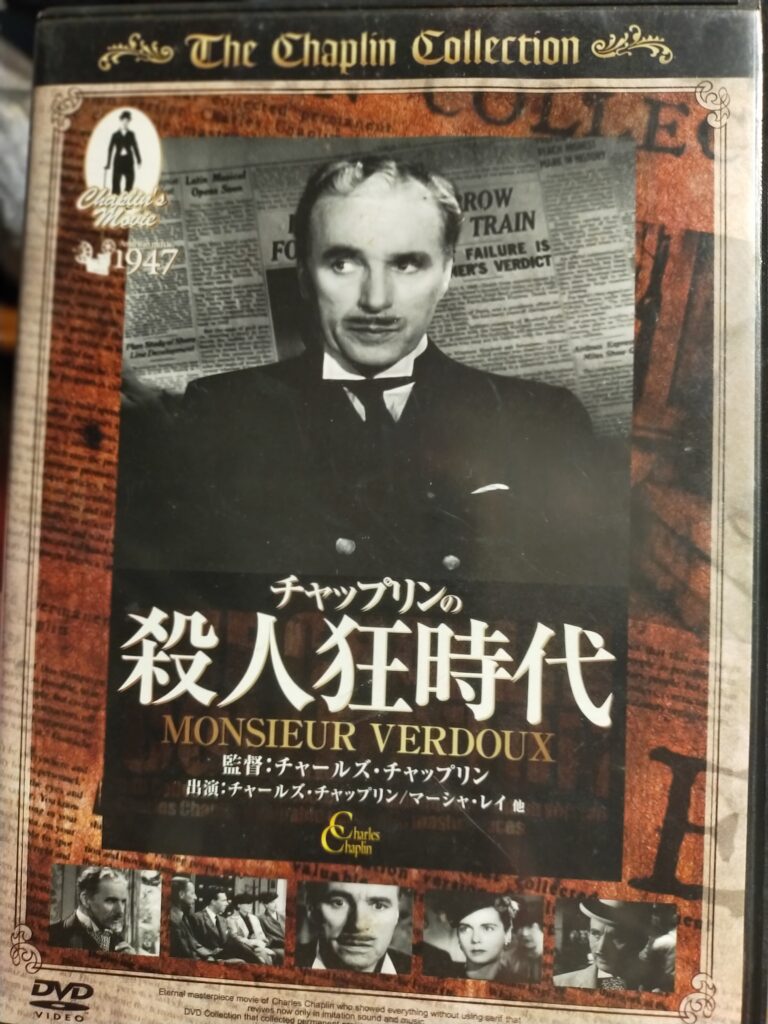

「殺人狂時代」 1947年 チャールズ・チャップリン監督 ユナイト

「独裁者」の後にチャップリンが訴えたかったのは、大戦の後の無力感、大衆の痛みと疲弊、大衆の犠牲によって経済的な興隆を謳歌する存在への告発だった。

当初は『青髭』をモチーフとした殺人劇の主演にチャップリンをオファーした、オーソン・ウエルズの企画だったという。

出演を断ったチャップリンだったが、後に自分の企画として、200万ドルをかけ「殺人狂時代」の製作を決める。

映画の冒頭には、原案:オーソン・ウエルズとクレジットされている。

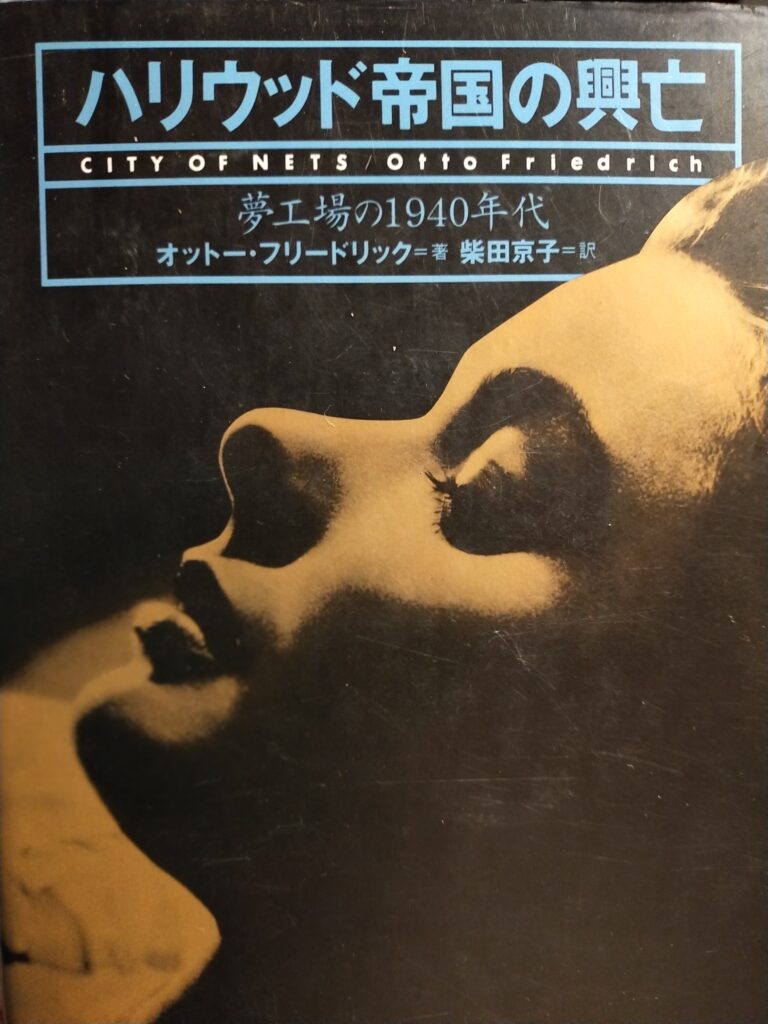

『いうまでもなく、ルイス・B・メイヤー、ダリル・F・ザナック、あるいは彼らの神経質な補佐役たちにアイデアを提出するよう依頼されていたとしたら、チャップリンの偉業はなかった』(「ハリウッド帝国の興亡」P393)。

タイクーンたちの帝国(ハリウッド映画工場)からは、当然ながらこの作品は生まれようがなかった。

舞台は世界恐慌前夜のフランス。

実直、凡庸な銀行出納係のヴェルドウ(チャップリン)が、30年間務めた銀行を不況で首になった後の、虚妄と狂乱の犯罪生活と破滅の物語。

ヴェルドウは、車いすの妻と彼を慕う息子がいながら、生活のために、一人暮らしのオールドミスばかりに取り入って小金をせしめて回る。

パリに置いたペーパーカンパニーを拠点とし、ある時は船長、ある時はインドシナ帰りのビジネスマンを装って、町々に住む一度はコマしたオールドミスたちの間を渡り歩いては、手練手管で株の投資資金を引き出してゆく。

金を引き出した後は、オールドミスたちを殺害し、自宅の焼却炉などで”処分”する。

庭の毛虫を踏まないように気を付け、野良猫に憐れみをかける小市民性がその本性なのだが。

凡庸な小市民のヴェルドウには、列車を乗り継いで町々を綱渡りで移動し、口八丁手八丁のコスプレと出まかせのマシンガントークの才能があるはずはないのだが、そこはチャップリンの演技を楽しむことにする。

対するオールドミス役の女優たち。

ガラッパチで水商売上がり風のガメツイ中年小金持ち女、を演じるマーシャ・レイという女優がすごい。

ワニ口で鳥ガラのような体つき、ガラガラ声という申し分のない下衆なスペックで、ヴェルドウの”偽善”に”オールドミスの世俗性”で対抗し、余りある。

チャップリン映画に恒例の”センチ”な要素としては、街角にたたずむ若い訳あり美人(マリリン・ナッシュ)のエピソードがある。

ヴェルドウは、毒薬を試す相手として彼女をひっかけるが、彼女の身の上話を聞いているうちに感心して、毒入りのワインをひっこめた上に、金を恵んでしまう。

彼女はのちに、成り上がって高級車に乗り、株の暴落で一文無しとなったヴェルデイを見掛け、拾ってごちそうし、名刺を渡すのだが、オールドミス連続殺人で逮捕寸前のヴェルドウはその名刺を破いて、彼女への類を避ける。

この若い女、映画ではベルギー難民で夫を戦病死で失った上に窃盗で刑務所から出てきたばかり、ということになっているが、どう見ても貧窮を背景とした”夜の女”であり、この時代に欧州やアジアではままあったこと。

チャップリンの脚本でもその設定だったが、当時の検閲がそれを許さず、”夜の女”を示唆する表現が避けられたという。

彼女が”成り上がった”あとのエピソードでも、彼女を軍需産業家の愛人と表現することに検閲が入ったという。

観客(筆者など)は成り上がった彼女を見てシンデレラストーリーを夢見てしまったが、オリジナルでは、”夜の女が、その若さと美貌を、気まぐれな財界のおっさんに、愛人の一人としてもてあそばれている”わけなのだ。

そこには”どこまで行っても、庶民は金持ちに踏みにじられる存在”というチャップリン映画の哲学があったのだ。

株も家族も(もちろんオールドミスたちも)失ったヴェルドウは、すべてを達観し、運命を受け入れる。

犯した罪を受け入れるのはもちろん。

銀行失職後の綱渡りの人生には結局何もなかったこと。

その経験から得られたことは、”庶民には届かない大きな世界の動きはすべてビジネス”だったという世のカラクリ。

戦争による被害もビジネスの結果であり、かつ損害(戦死者)の数は勲章の対象となる不条理。

反面、庶民のやむにやまれぬ殺人は犯罪とされ、処罰されること。

「モダンタイムス」で資本主義の非人間性を告発し、「独裁者」で全体主義を告発したチャップリンは、「殺人狂時代」で、資本主義と全体主義をつかさどる権力体制を告発するに至った。

チャップリンの映画人生での到達点であり、映画でここまで直接的に表現したメジャー作品を見たことがない。

「モダンタイムス」と「独裁者」は映画がヒットしたこともあり、アメリカ国内に潜む権力構造は静観していたが、「殺人狂時代」では、在郷軍人会などが上映妨害運動を起こし、国内での上映機会そのものが激減した。

戦時のチャップリンのソ連支援の活動などが、国内の反動勢力の気に食わなかったのだろう。

もっといえば、チャップリンの2度にわたる未成年女性に手を出した末の結婚と離婚、裁判での泥仕合が格好の非難材料を彼らに提供したこともある。

悪名高い(ヨーロッパでは悪い冗談と嘲笑された後、マジの事態だとわかってあきれ果てられた)、赤狩り(非米活動委員会)の召喚を受け、事態が最悪を迎えていることを知り、家族とともにアメリカを脱出することになる。

『チャップリンがいかに見栄っ張りで単純でおセンチで、その他さまざまな知的罪を担っていると批判されようと、それでも彼は、ハリウッドのどの映画作家にもまして、時代の核となる問題を把握し、自分の映画でそれに論評を加え、しかも正しい論評を行うということを、どうにかやってのけたのだ。』(「ハリウッド帝国の工房・夢工場の1940年代」1994年 文芸春秋社刊 P393)。

40年代のハリウッド映画を要覧し、各々の作品のみならず、スタッフ、俳優に正当な論評を加えた同書の著者:オットー・フリードリクの的確にして最上級の評価だろう。

チャップリン自身もまた「殺人狂時代」についてこう語る、『私がこれまで作ったなかで、最も才気あるすぐれた映画』(同書 P399)だと。