ジャン・コクトー

1889年フランス生まれ。

20歳の時に詩集を自費出版する。

ニジンスキーらバレエ関連人脈との出会い、モジリアーニらモンパルナスの画家との交流、シュルレアリストらと対立などの20年代を過ごす。

以降、映画、舞台、小説、脚本、評論などの活動を行う。

コクトーが映画に関わった契機の一つとして、30年代のトーキー初期に演劇界から、マルセル・パニョルとサッシャ・ギトリという二人が映画製作に乗り出した歴史があった。

コクトー自身は32年に「詩人の血」の脚本・監督で映画デヴューしている。

コクトーにとって、トーキー技術を獲得し日の出の勢いの映画は、芸術表現としても商業活動としても時代の先端を行くもので、その出会いは必然だったのだろう。

1943年にはジャン・ドラノワ監督の「悲恋」の原作・脚本で、44年にはロベール・ブレッソン監督の「ブローニュの森の貴婦人たち」の台詞で映画とかかわった。

そして46年には自らの初の商業映画監督作として「美女と野獣」を発表する。

ジャン・コクトー

ジャン・コクトー

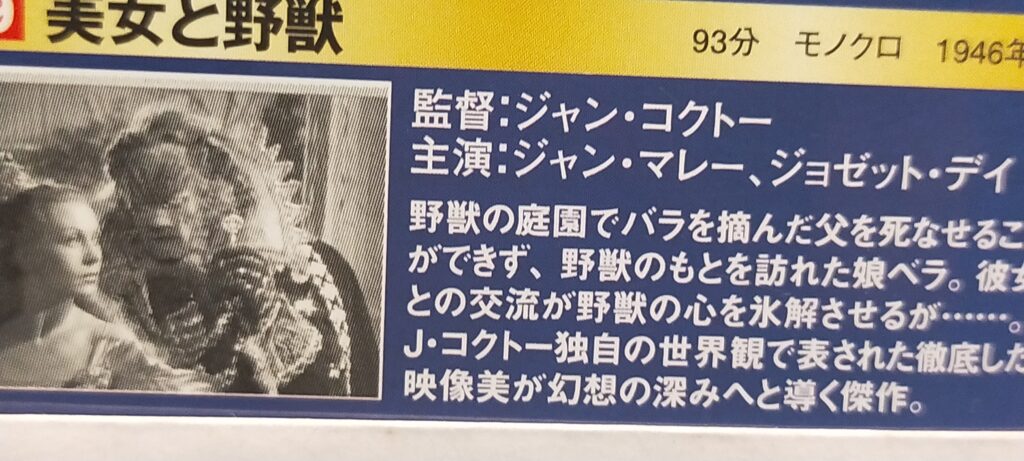

コクトーは「美女と野獣」の製作に当たり、当時の人気スターで、彼が愛するジャン・マレーのために構想を練り、「画家フェルメールの光の使い方」で撮ることをカメラマンのアンリ・アルカンに要求し、美女と野獣の豪華な衣装と神秘的な古城の舞台装置を画家でファッションデザイナーのクリスチャン・ベラール、衣装担当のピエール・カルダンに委嘱した。

終戦直後の時代の観客を美しい別世界へ誘うことを制作動機として。

「美女と野獣」はフランス国内で大ヒットするとともに、46年度のルイ・デリュック賞を受賞し、コクトーの代表作となっただけでなく、次作以降の「双頭の鷲」(48年)、「恐るべき親たち」(48年)、「オルフェ」(50年)などとともにコクトー映画というジャンルを作り出した。

「美女と野獣」は、1948年1月、戦後初めてのフランス映画として日本で公開され、荒廃した当時の観客に大きな影響をもたらした。

コクトーの映画製作上のバックボーンは、20年代のアバンギャルド時代に培われた感性だったといわれる。

コクトーは俳優のジャン・マレーと終生の愛情で結ばれており、映画製作においてもマレーを主人公としたのだった。

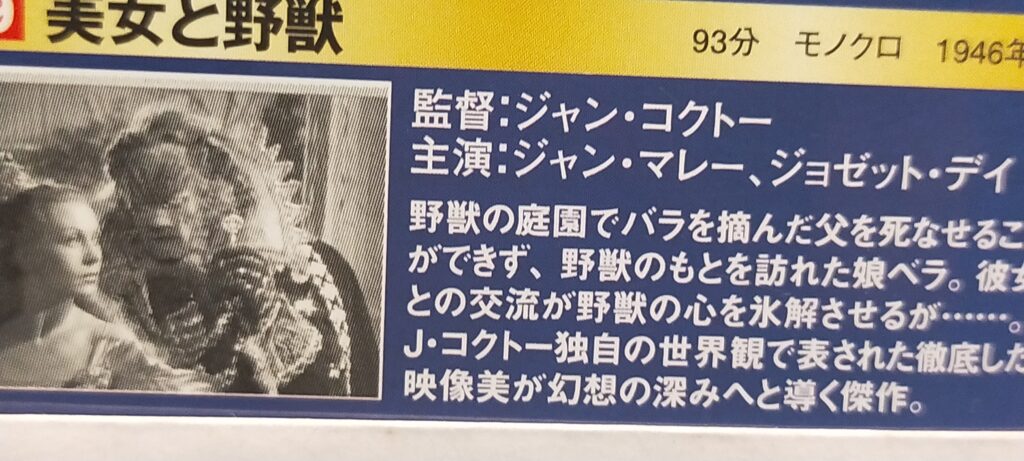

「美女と野獣」 1946年 ジャン・コクトー監督 フランス

デイズニーアニメとしても再映画化され、一般名詞化さえしている名作のこれが映像化の原典。

もともとの出典はギリシャ神話をモチーフにした童話とのこと。

コクトー自ら出演するタイトルバック。

黒板に自ら主演者名・タイトルを板書し、『さあ童話の始まりです。開けゴマ…』と自筆のプロローグで物語は始まる。

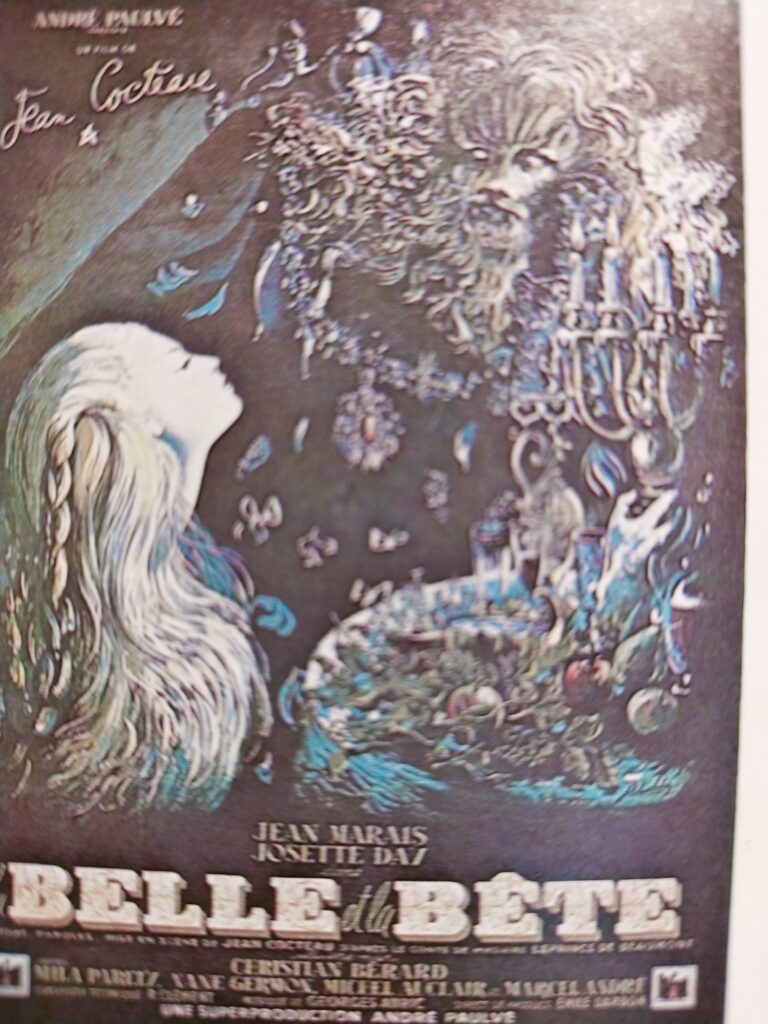

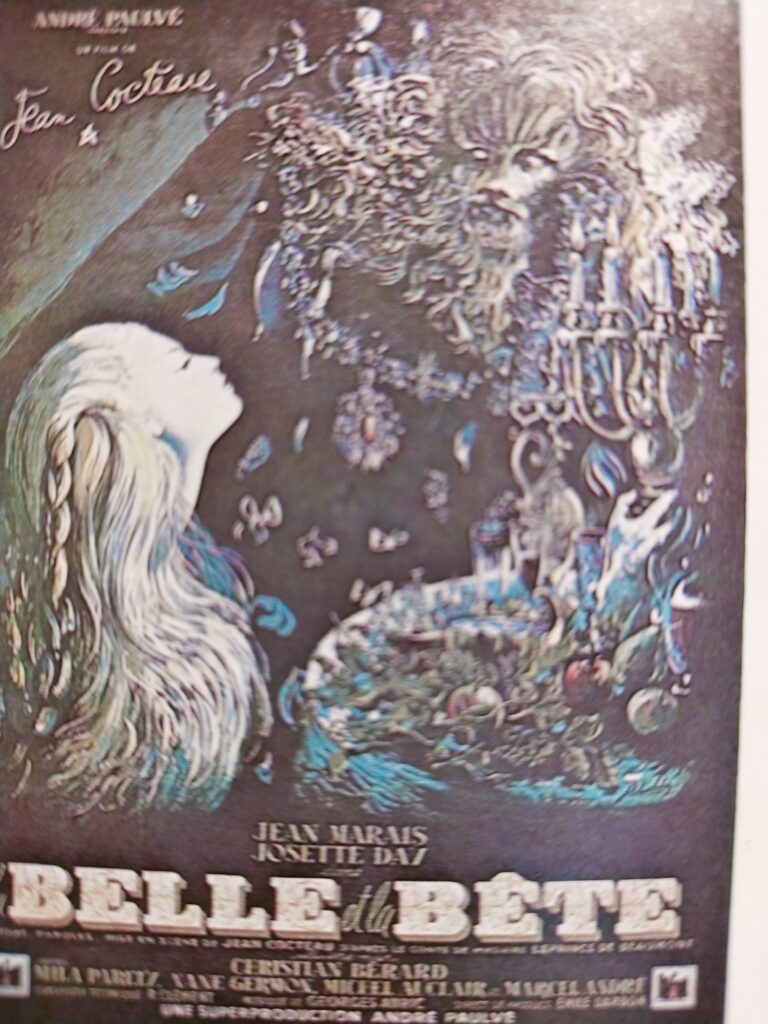

「美女と野獣」オリジナルポスター

「美女と野獣」オリジナルポスター

主人公は破産した船主一家の末娘・ベル。

二人のわがままな姉たちに仕え、エプロン姿で床などを拭いている。

シンデレラのような設定だ。

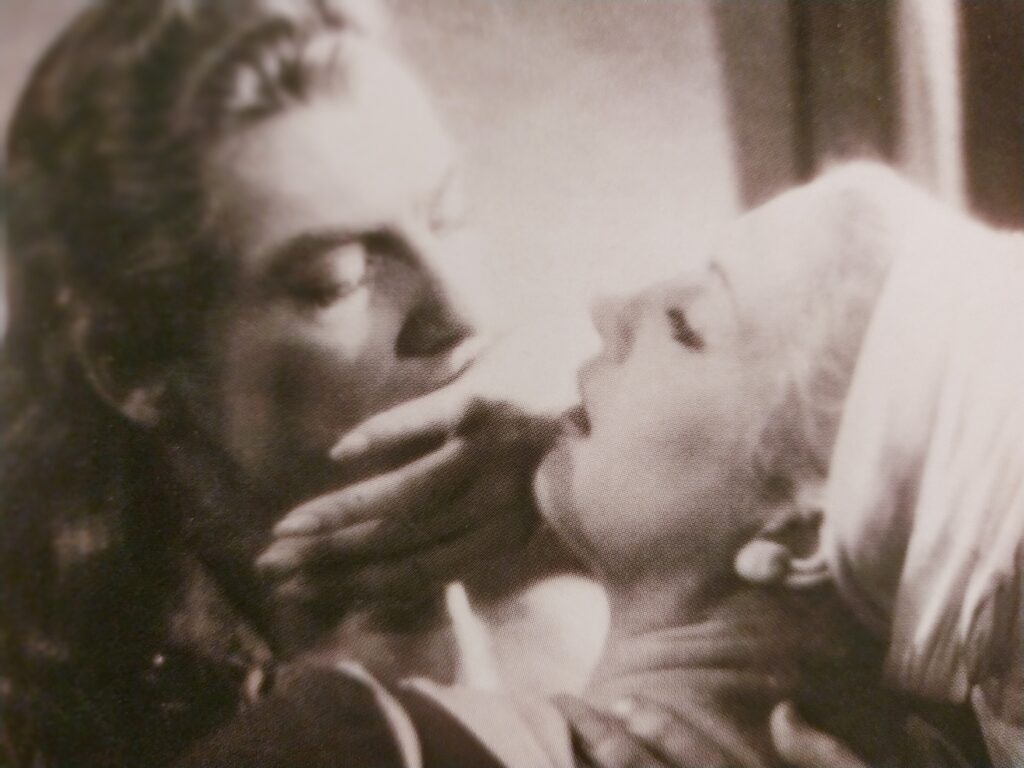

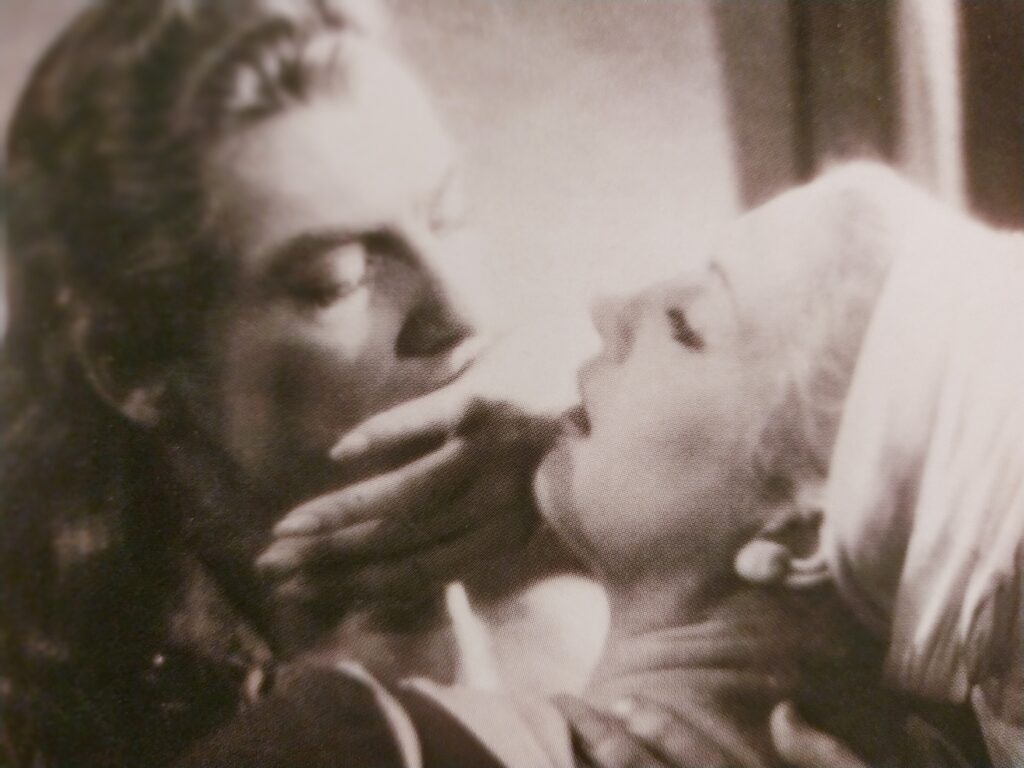

ただしシンデレラと違うのは、ベルには言い寄る男(ジャン・マレー)がいること。

いきなり画面に現れ、ベルにキスを迫る男。

カメラは男を避けるベルと、その豊かな胸元をさりげなくとらえる。

男(ジャン・マレー)の突然の求婚を避けるベル

男(ジャン・マレー)の突然の求婚を避けるベル

ベル役に抜擢されたジョゼット・デエはこのとき実年齢32歳。

子役時代から舞台踊り子になり、18歳で舞台の大御所の愛人だったというから根っからのフランス女にして女優。

玄人そのものの経歴なのだが、くせのない美人顔もさることながら、身のこなしのあでやかさ、大事な場面での成熟した色気で、コクトーの起用に応える。

古城で野獣の供応を受ける着飾ったベル

古城で野獣の供応を受ける着飾ったベル

「おとぎ話」に徹したこの作品は、ベルの実家の親兄弟の大げさな衣装や大げさな演技、また俗物性豊かで類型的な人物描写にその寓話性が強調される。

ただしこの映画の真骨頂は、ベルの父親が野獣の暮らす古城へ迷い込んでからの場面に訪れる。

壁やテーブルから腕が生え、燭台を支え、顔が暖炉の一部になっている。

これは古城の召使たちを表現したものらしい。

行く先々で自然に開く扉。

呪文を唱えると客を古城に案内する白馬。

「おとぎ話」らしい映画的表現だ。

古城で一晩過ごしたベルの父親が、ベルとの約束を思い出し、庭のばらを一輪もいだ瞬間、古城の主の野獣が現れ、見るものを驚かす。

野獣は理不尽にも、父親の身代わりをよこすか、それとも彼自身の死を迫るという唐突な展開!

「おとぎ話」的急転回である。

話を聞いたベルは父親の代わりに古城へ向かう、野獣がよこした白馬に乗って。

ベルが白馬に乗って古城に向かう場面。

黒いマントに身を包んだベルが白馬に横すわりに乗り込む。

白馬が歩み始めると敷地の柵が自然と開く。

黒いマントを馬上に垂らして横すわりで行くヨーロッパ婦人のシルエットは、ベルイマンの「処女の泉」を思い出させる。

霧にけぶったヨーロッパの森の静寂、幻想的な神秘性、その中で決然と己を運命にゆだねる娘の凛々しさ。

BGMはこの場面の勇敢さをたたえるかのように勇ましい。

コクトーの幻想的な場面創出はほかにもある。

たとえば古城の廊下をベルが歩くシーンでは、風を受けた長いレースカーテンがはためく長い廊下を、ドレス姿で舞うように歩を進めるベルをスローモーションでとらえる。

古城の一室を抜けると、ベルの黒い地味なドレスが白い華やかなものに変ってゆくシーンもある。

ちょっとしたリアクションでベルが魅せる、手の動き、体のねじりがもたらす女性の「しな」。

バレエにもパントマイムにも似たその動きがもたらす何ともいえぬアクセント。

息も絶え絶えの野獣に手のひらで掬った水を飲ませるベル

息も絶え絶えの野獣に手のひらで掬った水を飲ませるベル

ジャン・マレー(2役目)が扮する野獣のマスク越しの目の演技がいい。

野獣のマスクが、素の表情による演技を抑制し、野獣の目が持つただならぬ繊細さが際立つ。

ベルの驚いた眼差しが野獣を傷つけ、彼女の愛に満ちた眼差しが野獣を救う。

コクトーが崇拝するジャン・マレーに捧げた芸術家の魂だ。

ジョゼット・デエは、ラストで人間の王子(ジャン・マレー3役目)に戻った野獣を見つめる。

その目は、それまでに誰にも見せなかった、色っぽい流し目で、まさに恋を駆け引きする女の目だった。

これがコクトーの意図したものだとすると、開巻直ぐのマレーに迫られる胸元豊かなカットとの整合がつく。

ベルはただの孝行娘というだけではなく、恋を楽しむ健康的で肉感的な女性そのものだったのだ。

「おとぎ話」のヒロインを逸脱しかねない人間性をコクトーは描いたのか。

野獣は単なる高圧的な暴君ではなく、唐突で自己中心的だが、とてつもなく繊細で傷つきやすく、美的感覚に優れた存在だった。

コクトーが自身に、そしてジャン・マレーに重ねる理想像がそこにはある。

戦前のフランス映画というと、相手役を正面から見つめ、朗々と名セリフを吐く主人公のイメージがある。

対して、コクトーの主人公(野獣)は伏し目がちに愛をささやくイメージである。

そして愛をささやかれた美女は、最後にその流し目で主人公の愛に応えるのだ。

子供っぽく、繊細で純粋で明るさもある作品。

いわゆるフランス映画の黄金時代、クレール、フェデー、デュビビエらの流れとは別系統に、こういった芸術家の意匠あふれる作品が生まれるのがフランス映画の奥深さだ。

終戦直後の1946年に待っていたかのようにこういった作品を作るコクトーには敬意しかない。

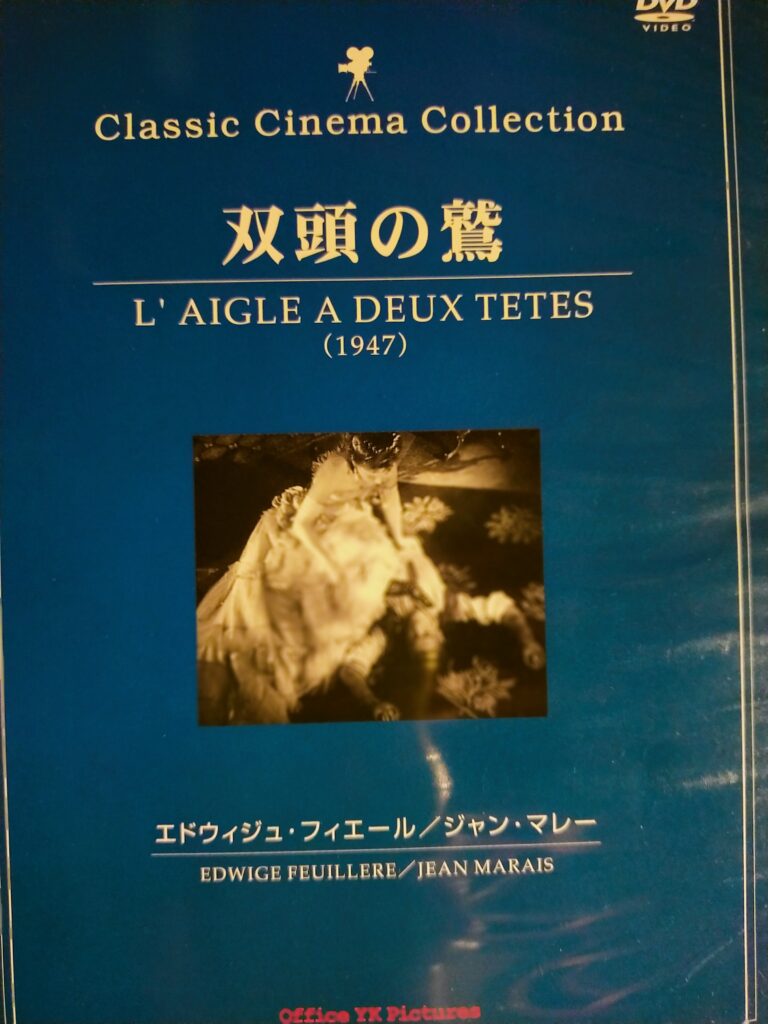

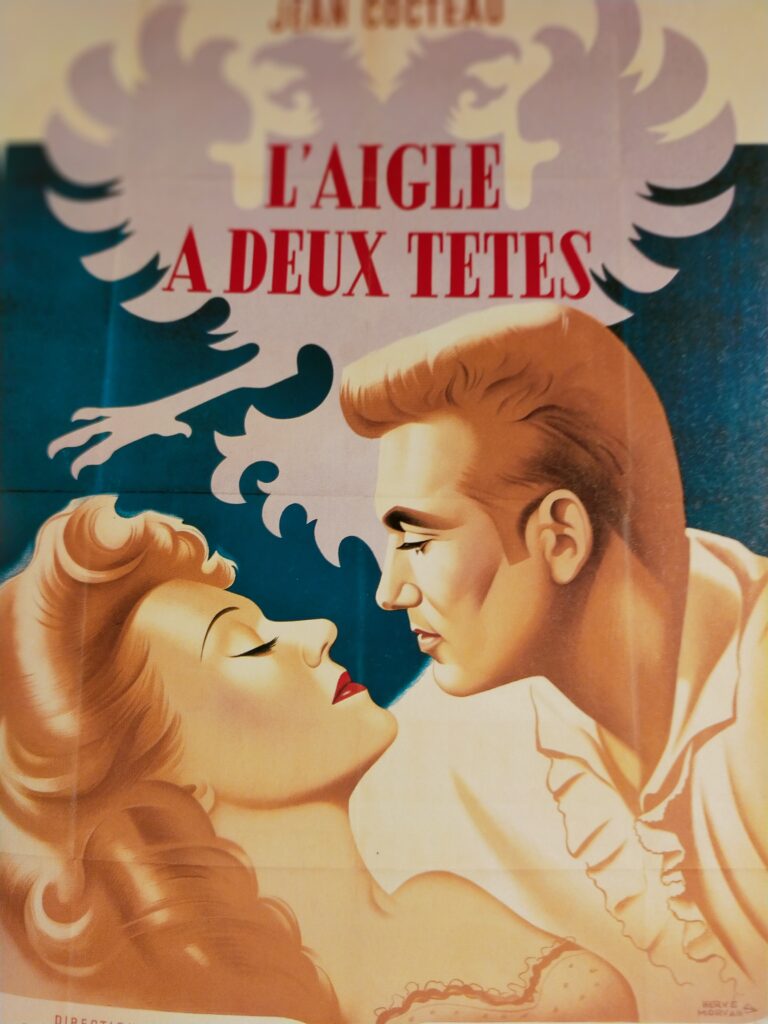

「双頭の鷲」 1947年 ジャン・コクトー監督 フランス

コクトーの商業映画第2弾。

脚本もコクトー。

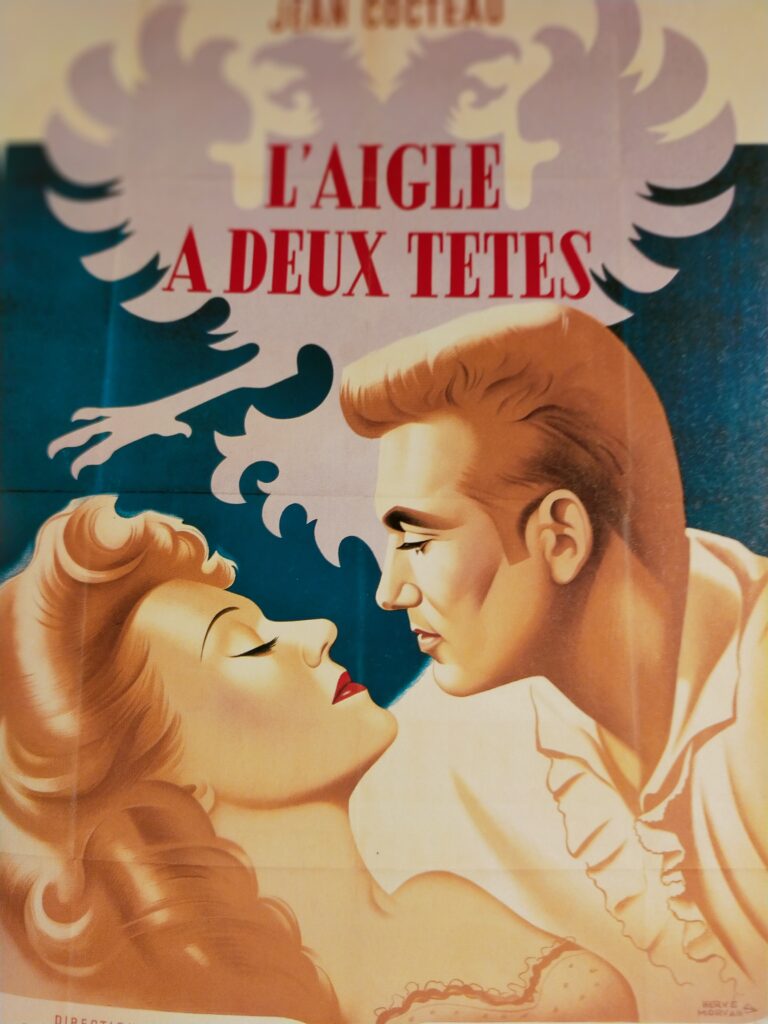

「双頭の鷲」オリジナルポスター

「双頭の鷲」オリジナルポスター

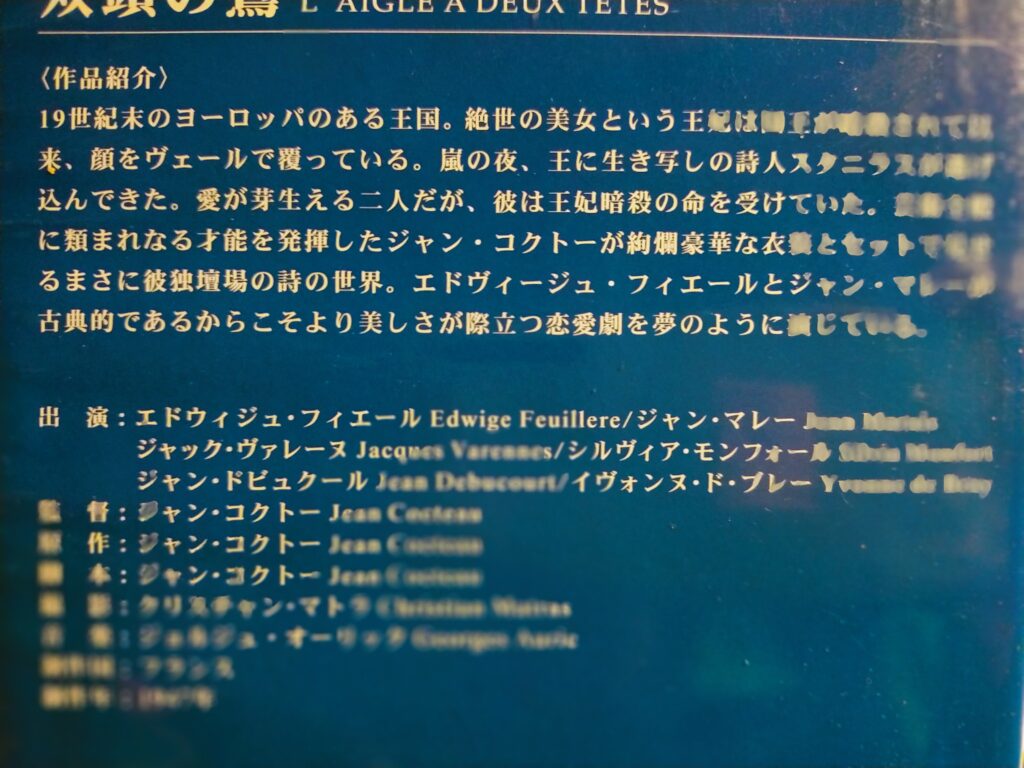

19世紀のヨーロッパの王国。

10年前に国王が暗殺され、王妃(エドウィジュ・フィエール)が後を継いでいる。

王妃は国民に慕われているが、反政府のアナキストや、それらを陰で操る警視総監一派が暗躍している。

王妃は国王の死以降、公の場ではベールをかぶったままで過ごし、舞踏会などにも顔を出さないことが多い。

心許すのは黒人の召使だけ。

その王妃が新任の朗読係と王宮の別宅へやってくる場面から映画は始まる。

王妃が欠席する盛り上がらない舞踏会、敵なのか味方なのかわからない新任の朗読係。

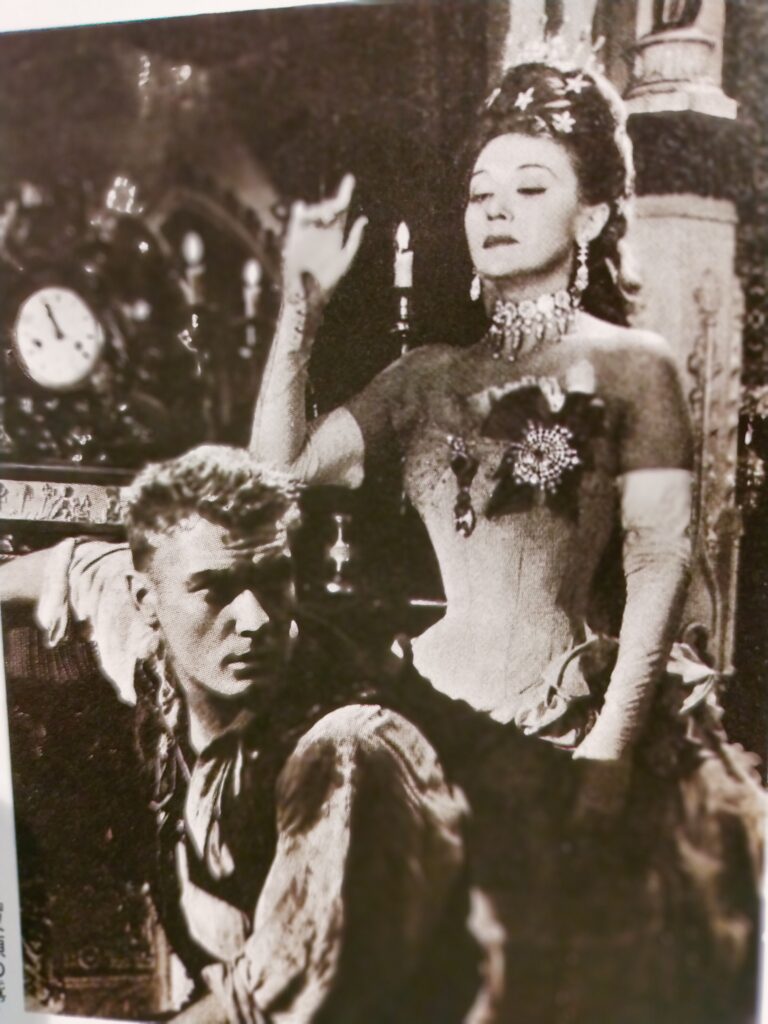

自室で死んだ国王と夕餉の食卓を囲む王妃の部屋に、けがをした若者・スタニスラフ(ジャン・マレー)がなだれ込む。

彼は反体制派のアナキスト詩人で、王妃の暗殺を企てていた。

そして何より死んだ国王に瓜二つだった。

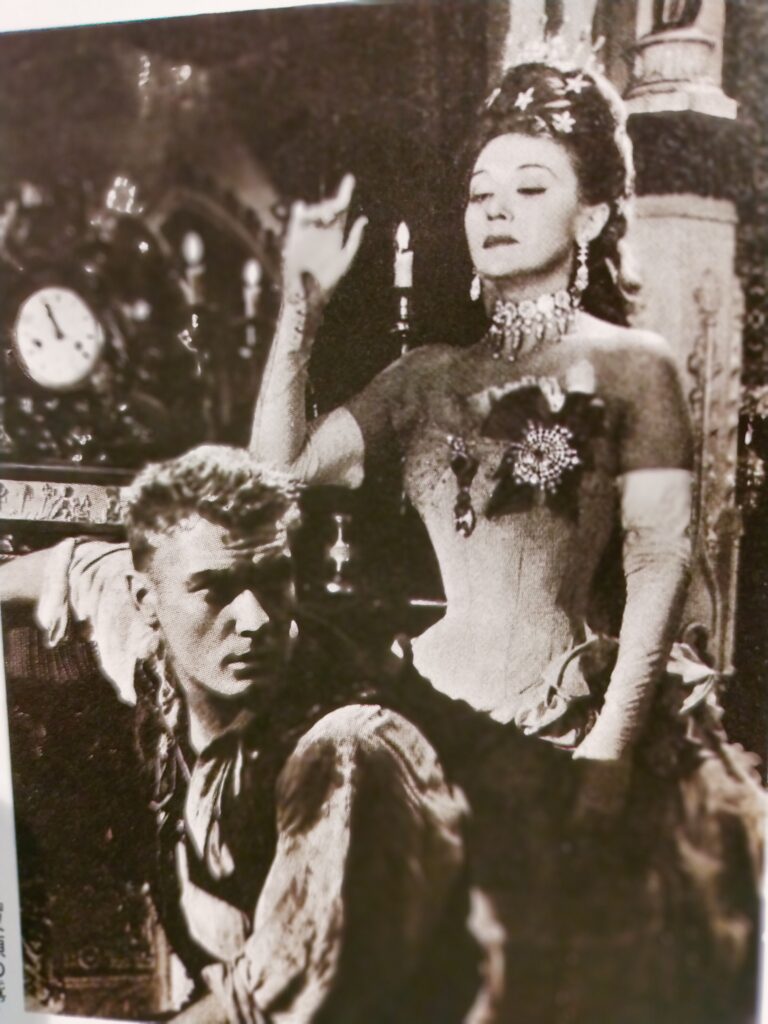

王妃の自室に現れた傷だらけの暗殺者

王妃の自室に現れた傷だらけの暗殺者

馬で野山を駆け回り、射撃の腕も確かな王妃だが、スタニスラフを見た瞬間、反撃せず思わずその傷をナフキンで拭う。

突然現れた賊に、「武闘派」の王妃として毅然とふるまいながら、内心の動揺は隠せない。

やがて王妃はスタニスラフに国王の残した服を着せ、新しい朗読係としてそばに置き始める。

スタニスラフの存在は周囲に知れ始める。

スタニスラフは陰でクーデターを企む警視総監が放った刺客だった。

警視総監の戦略ミスは、王妃とアナキストの若き詩人が出合った瞬間に恋に落ちたことだった。

王妃とアナキスト詩人の恋、とはまるで学生演劇のようなシチュエーション。

それを臆面もなく、脚色・演出するのがコクトー。

期待通りの演技を見せるのがジャン・マレー。

このコンビは最高だ。

マレーの登場シーンにはコクトーの思い入れとこだわりが炸裂している。

ヒロインはフランス演劇界の重鎮。

若き日の舞台「椿姫」からベテランになっての本作など、品性ある熟年美人の貫禄を見せる。

演劇での実績、品性ある真の強さ。

「美女と野獣」のジョゼット・デエとの共通性を感じる。

コクトーの女優の好みなのだろうか。

「フロウ氏の犯罪」(1936年)出演時の若きエドウイジュ・フィエール

「フロウ氏の犯罪」(1936年)出演時の若きエドウイジュ・フィエール

スタニスラフと出会って王妃は過去を振り返る。

国王が死んでからは孤独と暗殺の恐怖の、死を覚悟した10年間だったと。

そして彼女は自覚する。

愛するスタニスラフと出会ってからは、死を賭けてでも己の信ずる道を行くことを。

エドウイジュ・フィエールとジャン・マレー

エドウイジュ・フィエールとジャン・マレー

「二人(王妃とスタニスラフ)の共通の敵は警察」、「二人は追いつめられた(ただの)男と女」、「二人は対等な関係」、と二人は確かめ合う。

二人は「双頭の鷲」として天国に行っても対等に愛し合おうと誓う。

ベールを脱いだ王妃は、警視総監との対決を決意し、軍服に身を固めて近衛軍とともに都へ進軍する覚悟を決める。スタニスラフとの愛も隠さない。

軍事力で進軍を阻まれたり、あるいはスタニスラフとの関係が国民に受け入れられ無かったら、死ぬまでだ。

不義密通で死罪を言い渡され毅然と引かれてゆく心中ものの吹っ切れた潔さに通ずる。

そこまでいかなくても、夫に死に別れた普通の夫人がいい意味で別な人生を歩み始める、という真理にもつながる。

二人はしかし現生での栄達には至らず、スタニスラフの服毒と王妃の道連れへと結末する。

愛する二人は永遠の愛を得る。

『政治は愛の前に無力だ』ラストのモノローグがこの作品を物語っている。

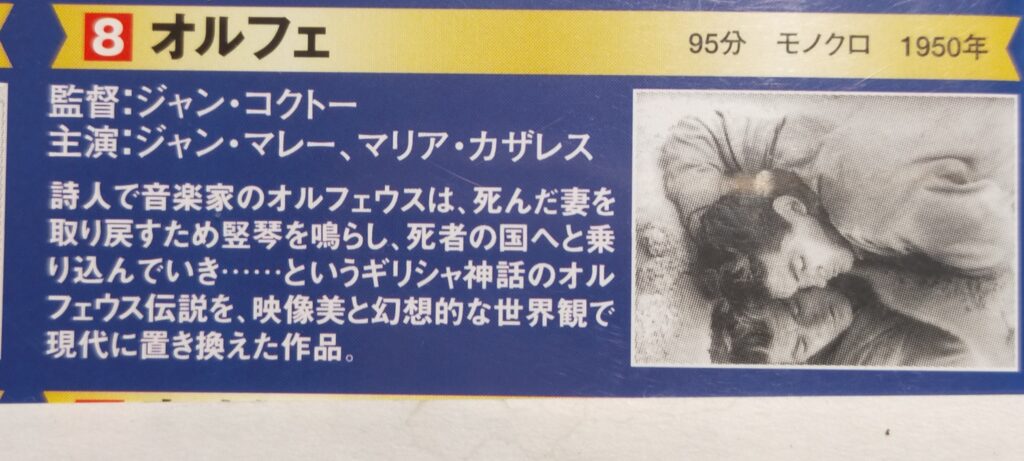

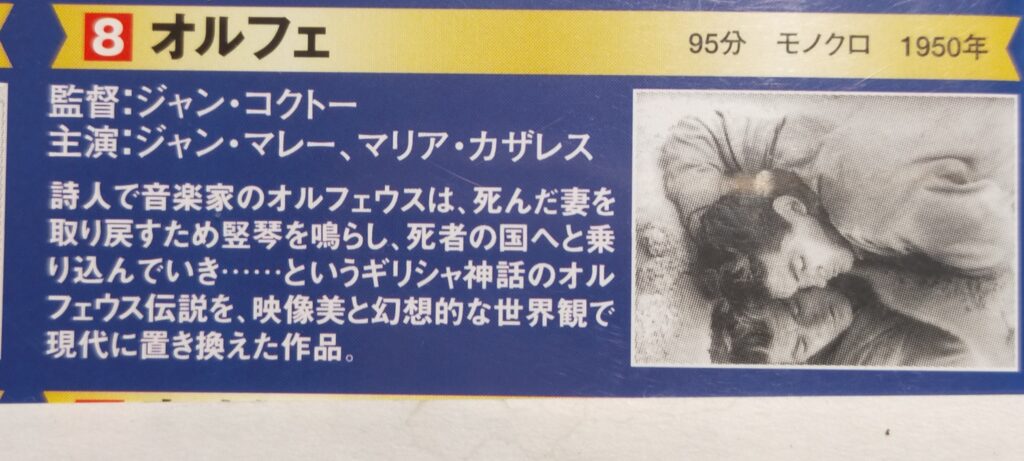

「オルフェ」 1950年 ジャン・コクトー監督 フランス

「美女と野獣」から4年を経て、すっかり商業映画らしい出だし。

町はずれのカフェに集う若き詩人たち。

カメラがパンしてゆくとジャン・マレーがいる。

コクトー満を持してのジャン・マレー登場シーン、ではない。

ジャン・マレーは、大向こうを張る主役でも、ピカピカの王子様役でもなく、狂言回しのような醒めた現代人の役だ。

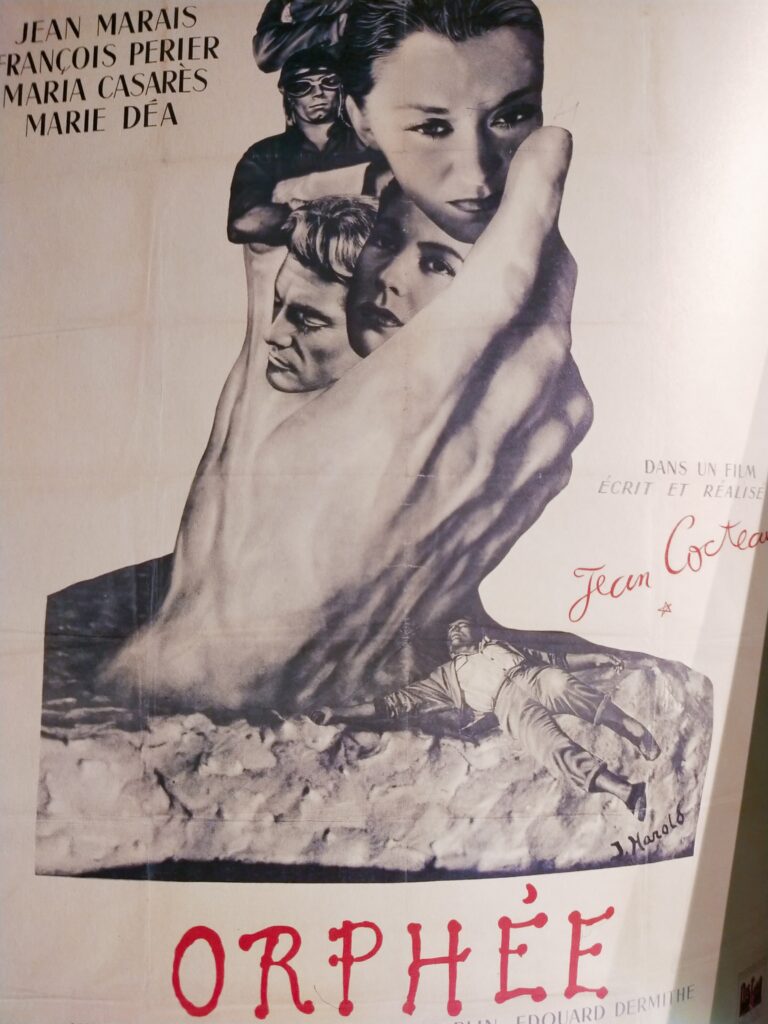

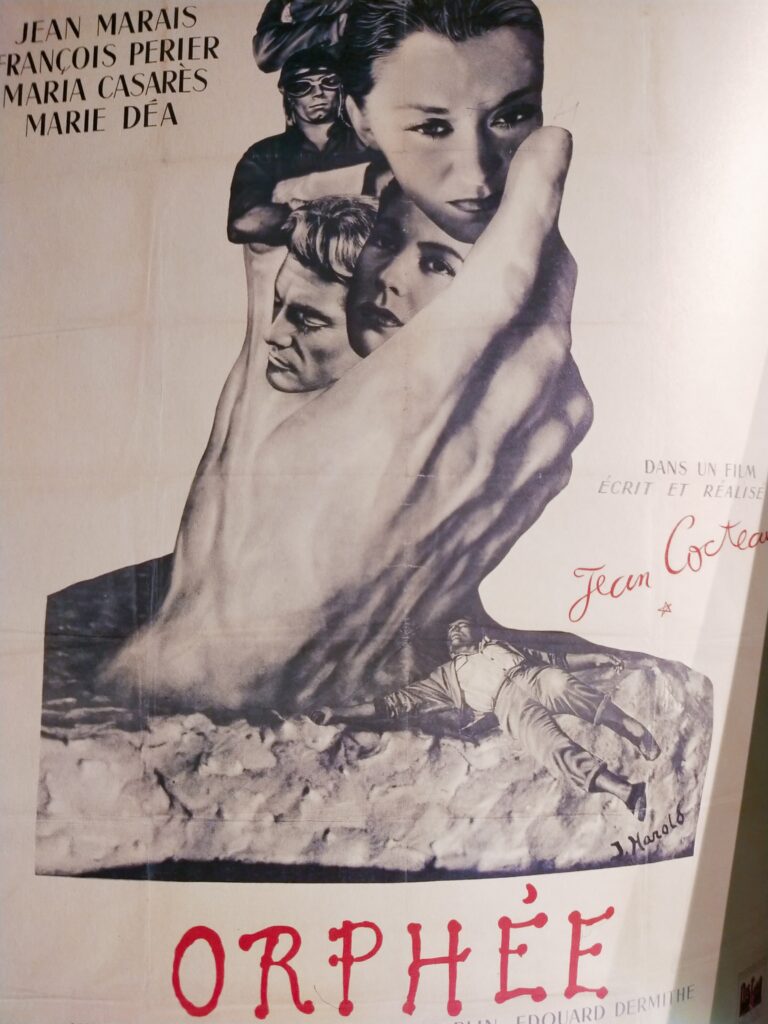

「オルフェ」オリジナルポスター

「オルフェ」オリジナルポスター

ギリシャ神話「オルフェウス」を現代に翻訳したコクトーの脚本。

死の世界と地上の世界を行き来して物語は進む。

先のカフェに、若い売れっ子詩人を連れて、黒ずくめの女王(マリア・カザレス)が現れる。

オートバイの二人組が現れて詩人をひき殺す。

黒い車に死体を乗せて、ついでに居合わせたこれも詩人のオルフェ(ジャン・マレー)を呼び込んで、車は走り去る。

着いた建物で、女王とオートバイの二人組は鏡をすり抜けてどこかへ去る。

おいてゆかれたオルフェは困惑し、自宅に帰ってからも妻のユリデイス(マリー・デア)の心配も上の空、自分が見てきた世界が忘れられない。

マリア・カザレス

マリア・カザレス

オルフェを自宅に送り届けた、死の国の運転手ウルトビース(フランソワ・ペリエ)がユリデイスを慰める。

コーヒーで接待しようとしてお湯を吹きこぼしてしまうユリデイスの仕草に、ウルトビースの好意を受け止める人妻の心情が表れる。

一方でオルフェは死の国の女王が忘れられない。

ガレージにこもってカーラジオから流れる死の国からの信号の受信に没頭し、懐妊したユリデイスのことも、彼女の友人の助言も無視する。

女王もオルフェを愛しており死の国への到着を待つ。

女王はオルフェを誘い出そうと、ユリデイスを死の国に連れてくることにする。

自転車で出かけて、例のオートバイ二人組に跳ね飛ばされて死んだユリデイスを追って、オルフェはウルトビースに頼み込み死の国へ向かう。

手袋をはめ、鏡を通り抜けて死の国へ入る。

ウルトビースはオルフェに「死の国で会いたいのは、ユリデイスか女王か」と問われ、逡巡した挙句、「両方だ」と答えるが、見抜かれている。

死の国では査問会が開かれている。

女王、ウルトビースら死の国の使者たちが使命を果たしているか、違反を犯していないか。

女王とウルトビースは地上での越権行為の疑いをもたれている。

越権行為とは、女王がオルフェを愛して呼び寄せようとしたり、またウルトビースがユリデイスに対する好意を原因としてオルフェを死の国に案内したことだった。

査問会はオルフェに対し、ユリデイスの姿を決して見ないことを条件に地上への復活を認める。

さて自宅に帰ってきた二人だったが、ついてきたウルトビースの手助け無くては一瞬も暮らせない。

決してユリデイスを見てはいけないのだから。

オルフェの心には女王への愛着が占めている。

果たして二人の運命は・・・、そして愛に悩む死の国の女王はどうなるのか・・・。

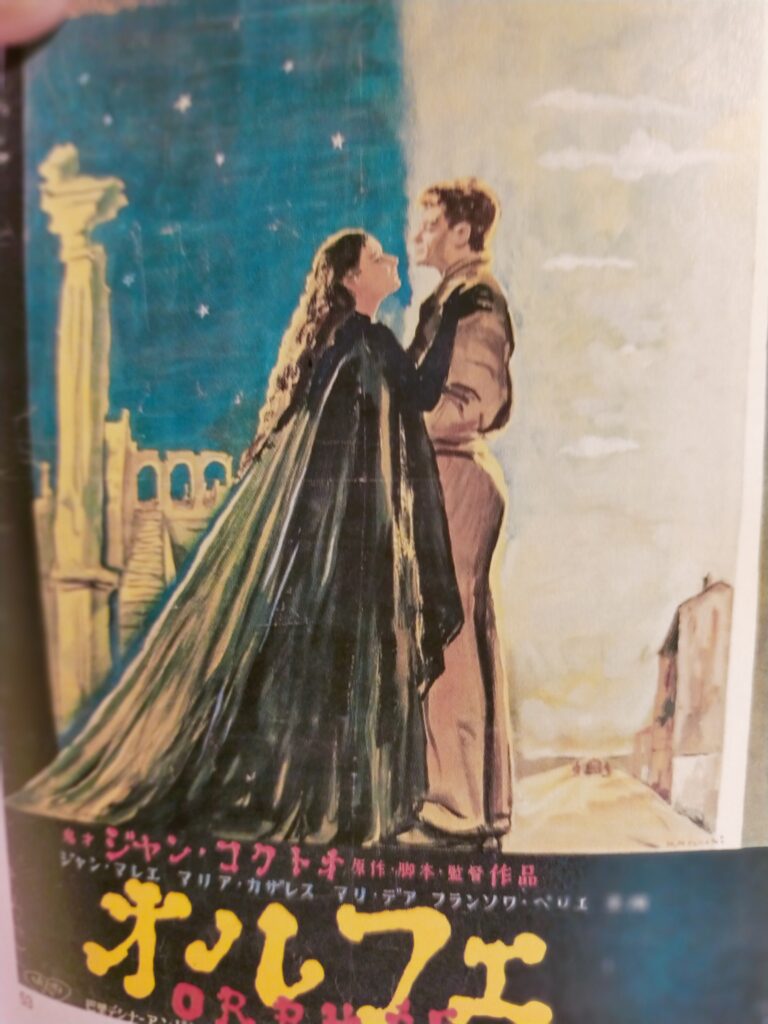

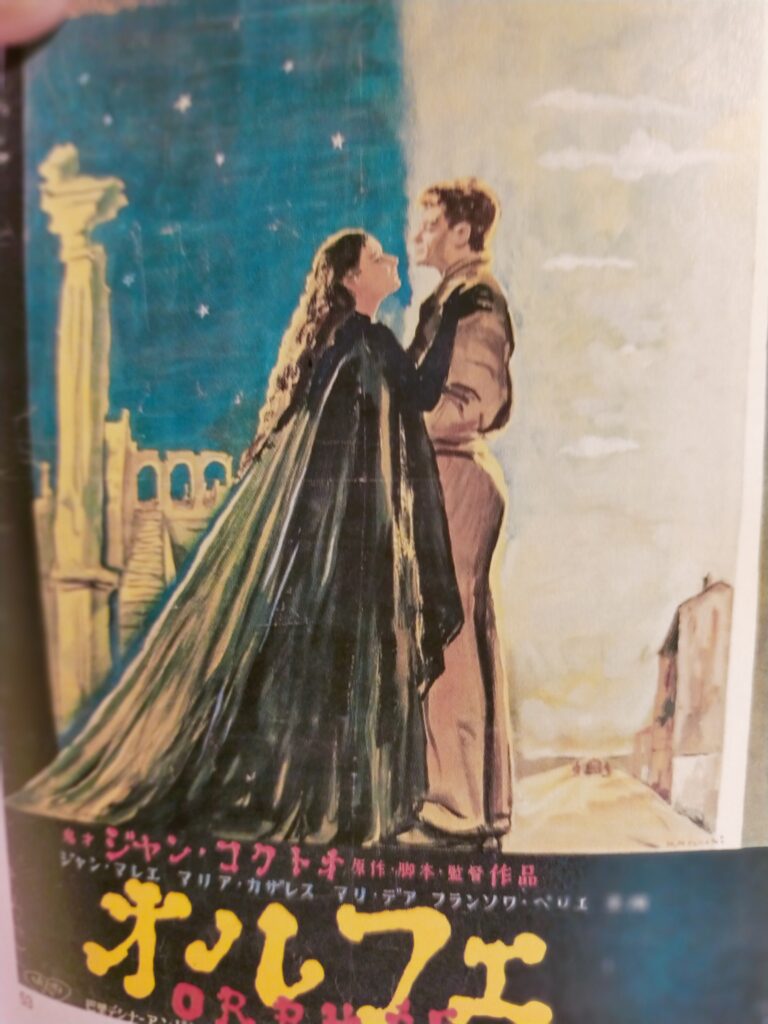

日本版ポスター

日本版ポスター

「美女と野獣」「双頭の鷲」の豪華絢爛なコスチュームプレイは、マリア・カザレスの衣装の豪華さはあるものの、舞台は50年当時の現代。

もっとも、コクトーが本当の舞台としたのは「死の国」であり、「死の国」と現代を結ぶ「鏡」に象徴される境目である。

死の国の女王であっても現代の詩人を愛し、死の国の運転手であっても心優しい人妻に好意を持つ。

女王は、査問会の厳罰を受ける覚悟で、愛する詩人の現世的幸せを実現させる。

これは、自然な人間性を賛美するコクトーらしさであり、また人間の尊厳に対するコクトーの己の存在をかけたリスペクトである。

鏡を通り抜けたり、フィルムの逆回しによる生き返りを表現したり、幻想シーンの演出はこれまでのコクトー作品のように思いきっている。

この作品ではまたコクトーの余裕を感じることができる。

例えばオルフェが警察署へ向かう何気ない場面で路上で遊ぶ少女をフレームに一瞬出入りさせたり、ユリデイスの友人に長い黒髪を何気なく振り上げさせる「しな」をつけたり、死の国へ向かう途中の冥界に「鏡売りの男」を登場させたり、コクトーらしい「遊び」の演出があったことである。

マリア・カザレスの黒いマントを引きずる場面の物々しさ、オルフェの死を願う場面でのカザレスの目(瞼に絵で描いた目を貼り付けている)、ユリデイスを死の国に連れてきたときに黒いドレスから白に変る場面(「美女と野獣」でベルが古城の部屋に入る時にドレスが変わる場面と同様)。

カザレスの起用はコクトーにとって、強く、毅然として尊厳に満ちた女性像の到達地点なのだろう。

ユリデイス役のマリー・デア。

シュトロハイムと共演した40年代のサスペンス作品では、おとり捜査に協力する女子大生役で出演し、活発な演技を見せたことだった。

題名は忘れてしまったが、軟弱な変態役のシュトロハイムともども印象に残った。

活発な女子大生役だったマリーさんが、貞淑で理性的な若妻役に成長して元気な姿を見せていたのもうれしかった。