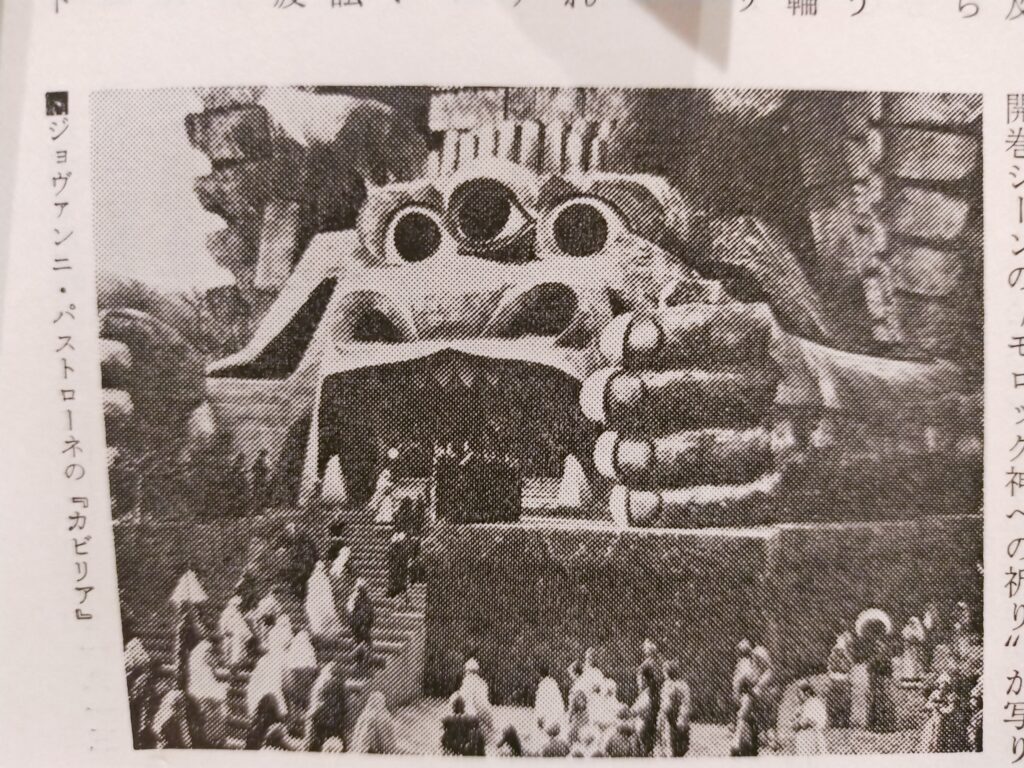

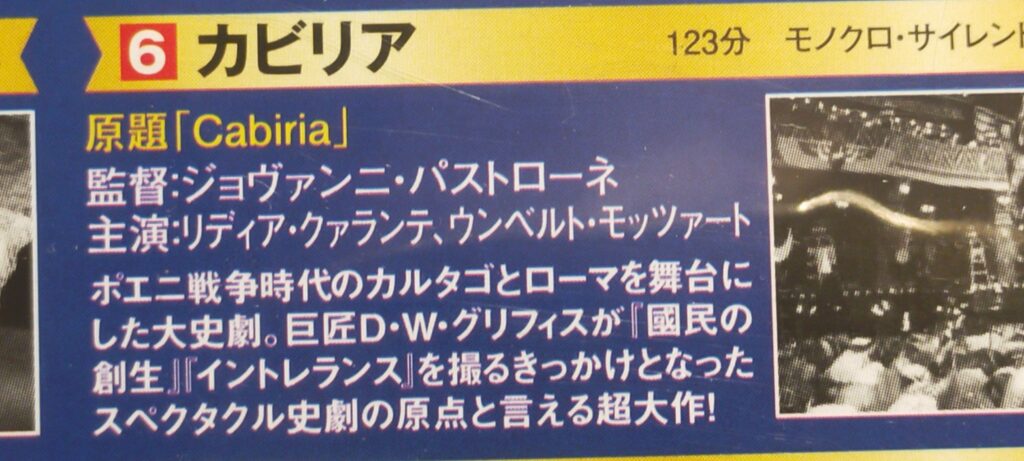

KAWADE夢ムック「サヨナラ特集淀川長治」より

1999年河出書房新社刊の淀川長治追悼ムック本が手許にある。

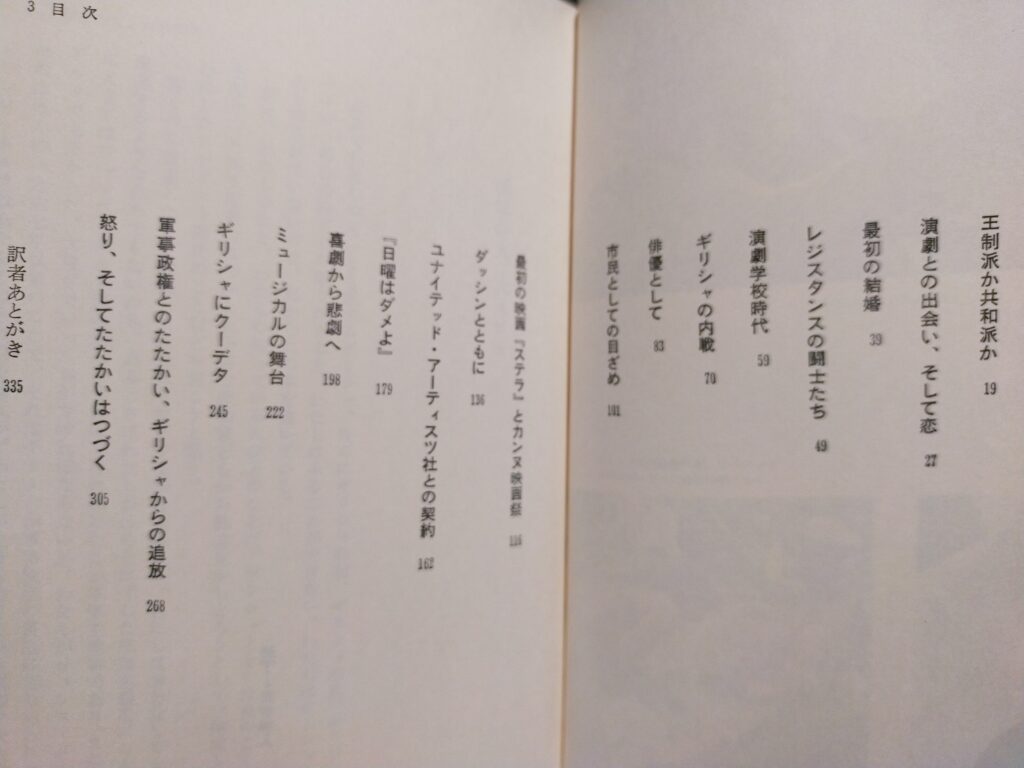

ご本人の生い立ち以来の口絵写真に始まって、双葉十三郎、蓮実重彦/山田宏一との対談、本人エッセイ、講演録、果ては吉行淳之介や北野武との対談までを採録した稀覯本というかマニアックな内容なのだが、目次の一つに「映画百年これだけは見ておきたい私が愛する100本の映画」がある。

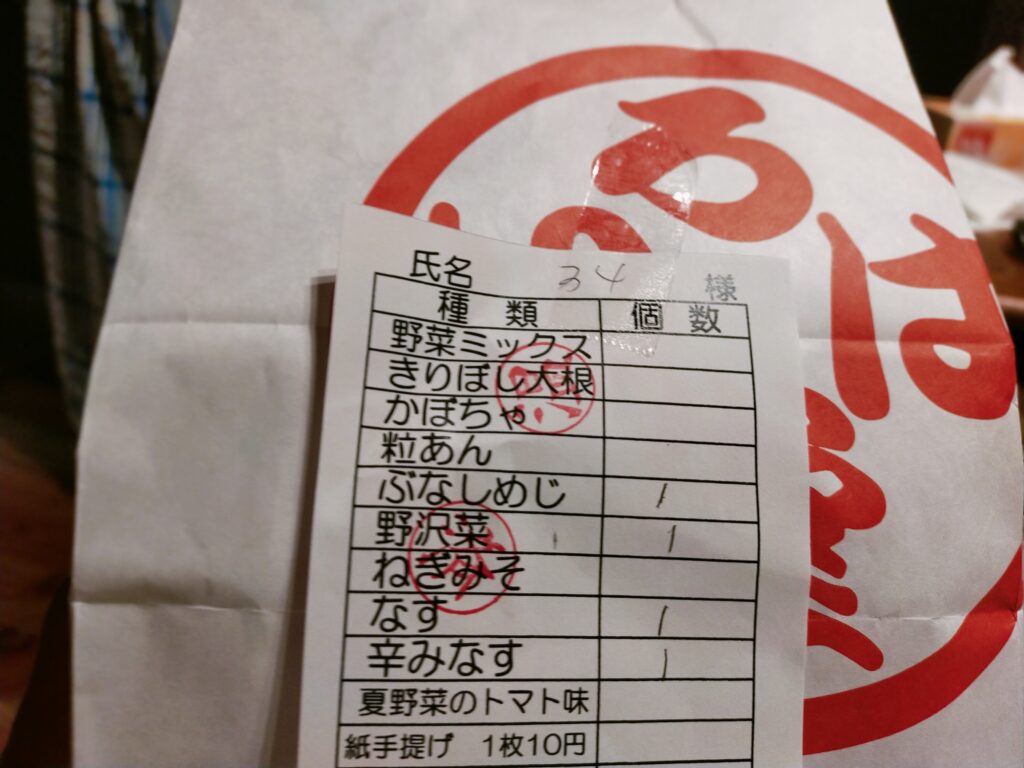

表紙

表紙

『すべてが貴重品。映画の教科書ばかりですよ…』と銘打った題目で、初出は94年7月号の文芸春秋とのこと。

100本というオーダーに平気で121本出すところも淀長さんの面目躍如。

古今東西の名画が並んだ。

ベスト121の一覧

ベスト121の一覧

私など、小学校から中学、高校と「日曜洋画劇場」で、50年代からのハリウッド名画の数々をその独特の解説とともに学ばせていただいた我等が淀長さんご推薦の100本である。

淀長さんこと淀川長治さんは、戦後すぐの時代から「映画の友」の編集者として、映画の解説、紹介の分野で文字通り日本の最先端を歩み続けた人で、来日した映画製作者、監督、スターらへのインタヴューや、2回のハリウッド訪問の記録に接するにつけ、その映画愛、人間愛に感銘を受けざるを得ない。

『私はまだ嫌いな人に会ったことはない』(淀長さんの金言)のだ。

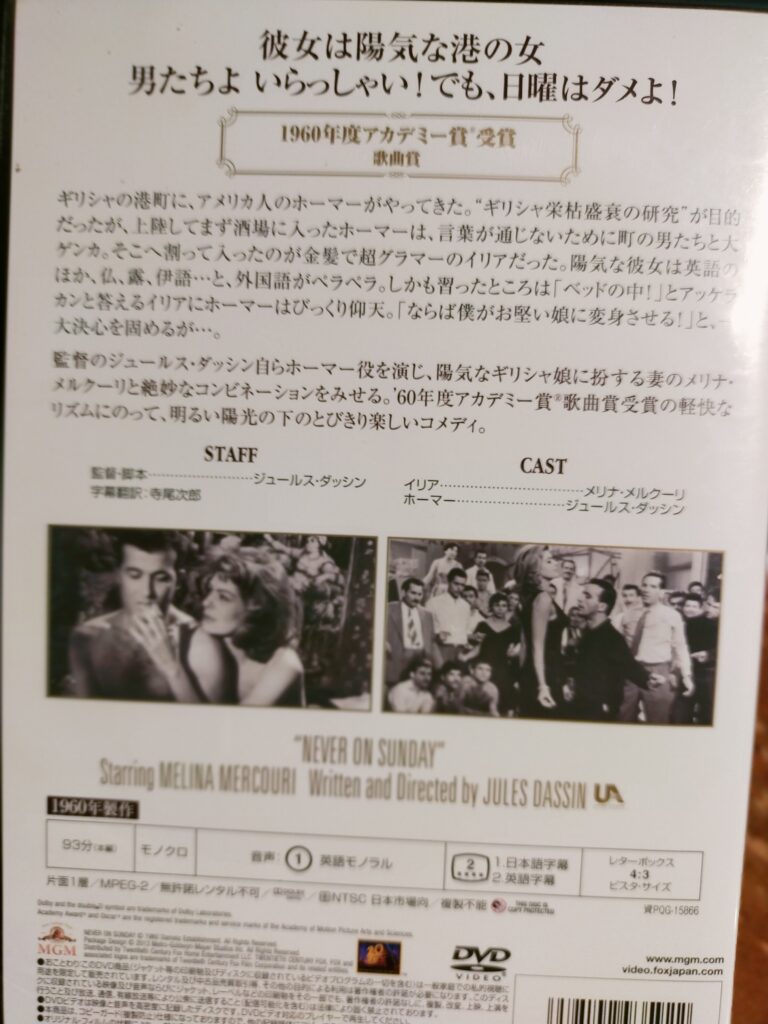

ハリウッド訪問時の淀長さん。セシル・B・デミルと

ハリウッド訪問時の淀長さん。セシル・B・デミルと

手許にあるDVDから淀長さんベスト121に選ばれた作品を選んで見た。

「チート」 1915年 セシル・B・デミル監督 パラマウント

淀長さんベスト121の第4位は「チート」(第4位といってもベスト4ということではなく、ベスト121の映画を年代順に並べた4番目ということ)。

古めかしいサイレント映画と思いきや、古臭さよりも映画的活力、先進的技法、早川雪州のギラギラした野心が画面を横溢し、そうしたエネルギーが全く古びていない作品。

コンセプトは、アメリカ現代人の危うさと、その救い。

主人公らは中産階級のアメリカ人夫婦。

夫人の浪費の危機、株取引に依存する夫の危うさが描かれる。

一方、ビルマの象牙王・アラカワという社交界のパトロンがいて、金力と性的魅力で世の婦人たちを狙っている。

そうとも知らずに浪費を続け、赤十字慈善事業の寄付金にまで手を付ける無知で見栄っ張りな夫人。

株価に頼って虚業の世界で生きている夫は妻の浪費の心配以前に、株価が心配だ。

主人公夫婦が覗き見る経済的、貞操的、犯罪的地獄の入り口に口を開けているのが「東の野蛮人」ことアラカワであり、若く、エネルギッシュな早川雪州が演じて、アメリカ人の主人公夫婦役の俳優女優を完全に食っている。

夫人は破滅寸前まで見栄っ張りを貫き、アラカワの毒牙にかかり、焼き鏝を押されてしまう。

貞操だけは守り抜く。

夫は妻の危機を察し、すんでのところで介入、アラカワを射殺した妻の肩代わりとして逮捕される。

裁判でも罪を着ようとする夫だが妻が真実をぶちまけ逆転無罪となる。

アラカワは民衆によるリンチを受けず、法の下の正義によって裁かれる。

物語のベースにあるのは、人種的・文化的偏見であるから、アラカワなる人物は、強欲で悪辣で好色でついでにサデイステイックな存在として描かれており、主人公夫婦のはまった「地獄の入り口」の象徴であり、白人の仲間としての人間ではない。

アラカワと共に登場する日本趣味の小道具、畳・仏像・線香、などは中国文化とごっちゃになった『ハリウッド式東洋趣味』ではなく、正確な日本趣味であるが、それは彼らが日本に興味があるからではなく、早川が導入したのかどうか、いずれにせよ、たまたまのものであろう。

映画の精神は、字幕にも出てくる『東は東、西は西。両者は出会うことはない』なのだから。

排日主義、黄禍論というより、異邦人に関心を持つ精神的、文化論的余裕も想像力もないのであろう、アメリカ社会もハリウッドも。

金融資本主義の危うさ、浪費の危うさ、パーテイに象徴される華美で見栄っ張りな習慣の危うさをピューリタン的精神で批判しつつ、法に基づく正義を謳った作品。

アラカワに象徴される異文化、異邦人は、当初はあくまで映画的興味の範囲内の扱いだったろうが、終わってみるとアラカワこと早川雪州しか印象に残らない作品となった。

わかりやすくテンポの良いスジ運び。

シルエットを生かした絵づくりなどデミルの演出は的確だった。

有名な、アラカワによる白人女性への焼き鏝あてのシーンは、本筋に怪しくグロテスクに彩を添える、デミル的な効果を狙ったもので、その俗物的な狙いは十分に効果を発揮した。

むしろ効果を発揮しすぎて、観客の特に女性は、雪州のぞくぞくするセックスアピールとしてとらえたようだった。

いずれにせよ、雪州の存在は、ルドルフ・ヴァレンチノのように異人種の怪しい性的な魅力の象徴だったようだ。

ヴァレンチノがアラブ人に扮し、白人娘と結ばれぬ恋に落ちたサイレント映画でも、二人の結ばれぬ愛について『東は東、西は西』と字幕が出ていた。(当時はアラブ人は、アジア人同様に『東』の存在だった)。

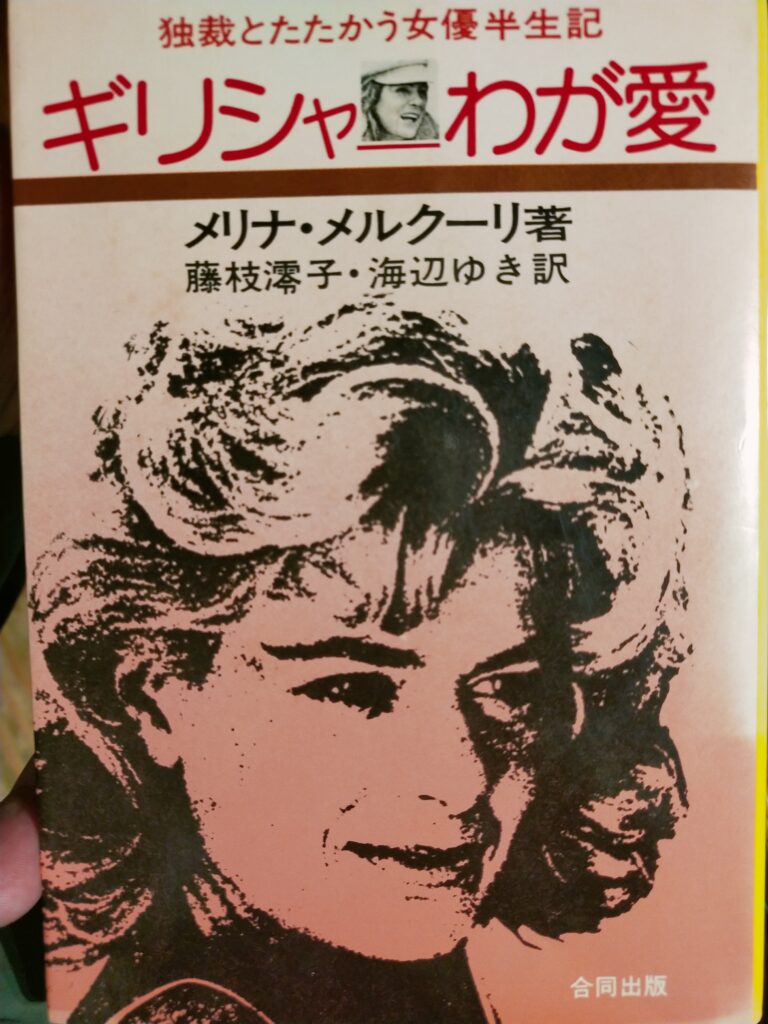

(おまけ)「人間の記録87 早川雪州 武者修行世界を行く」1999年 日本図書センター刊より

手許に「チート」の主演、早川雪州の自伝があるので読んでみた。

思っていたより数十倍面白い。

表紙

表紙

明治23年に房総半島の海岸部の村に代々村長をつとめた家に生まれ、海軍兵学校を目指すが耳の炎症で不合格に、それならばと渡米してシカゴ大学で法律を学び始める。

父親の死去に伴い帰国しようとロサンゼルスに向かうが、その時にたまたま入った日本人向けの芝居小屋でひらめき、徳富蘆花の「不如帰」を脚色して自ら主演、これが評判になる。

芝居に目覚め、アメリカ人向けに「タイフーン」という芝居を打ったところ、ニューヨークの映画会社社長トーマス・インクの目に留まり映画化。

「タイフーン」はパラマウントが配給しヒット、同社(正確にはトーマス・インクのプロダクション)と4年の契約を結ぶ。

パラマウント時代の代表作は「チート」のほか、メキシコで撮影した「ジャガーの爪」(17年)など。

パラマウントとの契約終了後は独立プロを作って映画製作をしたが、排日のアメリカからフランスに渡り、戦中戦後はパリで過ごした。

その後はアメリカ、日本を往復し、舞台、映画で活躍した。

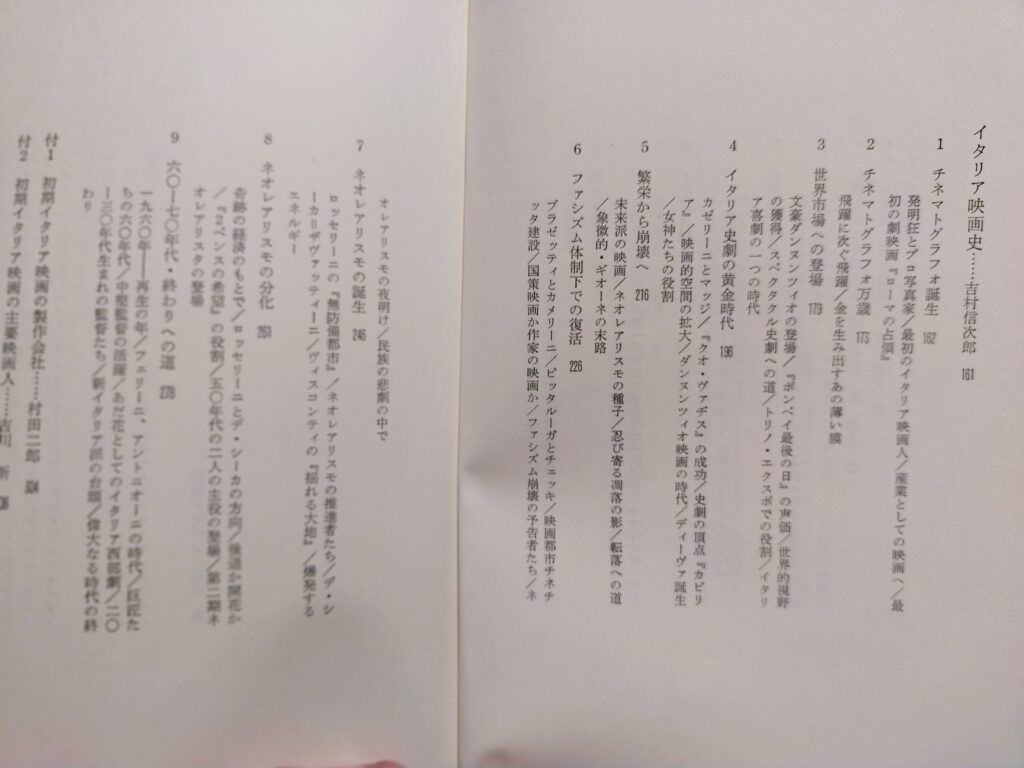

目次

目次

雪州の自伝が面白いのは海外に渡ってからのエピソードの破天荒さだ。

渡米第一夜のサンフランシスコで地元のチンピラに絡まれ柔道技で撃退したり、俳優として売れてからは、たかってくるチンピラたちを恐れずにふるまったりのエピソードがつづられる。

まさに大正期に世界を股にかけて探検したり、無銭旅行をした幾多の同輩たちの痛快な旅行記を読んでいるかのような気持ちにさせてくれる。

この時代に世界に打って出た日本人青年たちの、無鉄砲さ、開き直り、身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ、の精神が脈々と波打っている。

そういう時代だったのだ。

ハリウッド時代には禁酒法もものかわ、自宅の豪邸で何百人も招待しての乱痴気騒ぎをした記述もある。

また、スター周辺には「金堀リ女」と呼ばれるものがいて因縁をつけて結婚を迫ることも。

チャップリンやミッキー・ルーニーが何度も結婚するのはそういった女に引っかかったから、とか。

独立プロで「赤い鉛筆」を撮影したときには、合同で製作した会社の社長が200万ドルの生命保険を雪州にかけ、セットの事故を装って殺されそうになったことも。

本当かどうかはともかく、ハリウッドらしい、浮世離れしたエピソードの数々。

危機一髪で切り抜ける雪州の、大正時代の日本男児的面目躍如ぶりも素晴らしい。

雪州と妻

雪州と妻

「戦場にかける橋」(57年 デヴィッド・リーン監督)では3か月間セイロンでロケし、男ばかりで女っ気が全くなく、現地の女性らを招待するがやってきたのは子供ばかり。

スタッフらがノイローゼになり自費で奥さんらを呼び寄せた話。

「緑の館」(59年 メル・ファーラー監督)ではアマゾンの酋長を演じ4週間の現地ロケ。

もう少しでクランクアップというある日、着物を着、扇子を開いて日本娘に扮したオードリー・ヘプバーンがキャデラックで慰問にやってきた話。

やはり映画関係の話が面白い。

後半には仏教と禅に傾倒し、精神と肉体の関連を話したり、俳優の相談に乗ったりした話が出てくる。

そういえば国際的に売れた後の大島渚が雪州を素材にして「ハリウッド・ゼン」という映画を企画していたことを思い出す。

もっとも主役は坂本龍一かジョン・ローンだったろうから、全盛期の雪州の妖気と色気の再現は無理だったろう。