久しぶりに神保町シアターに行った。

午前10時50分に着くと入場待ちの高齢者たちが並んでいた。

さすが東京、さすが都心の映画館である、文化度が高い!(暇な高齢者が多いのか?)。

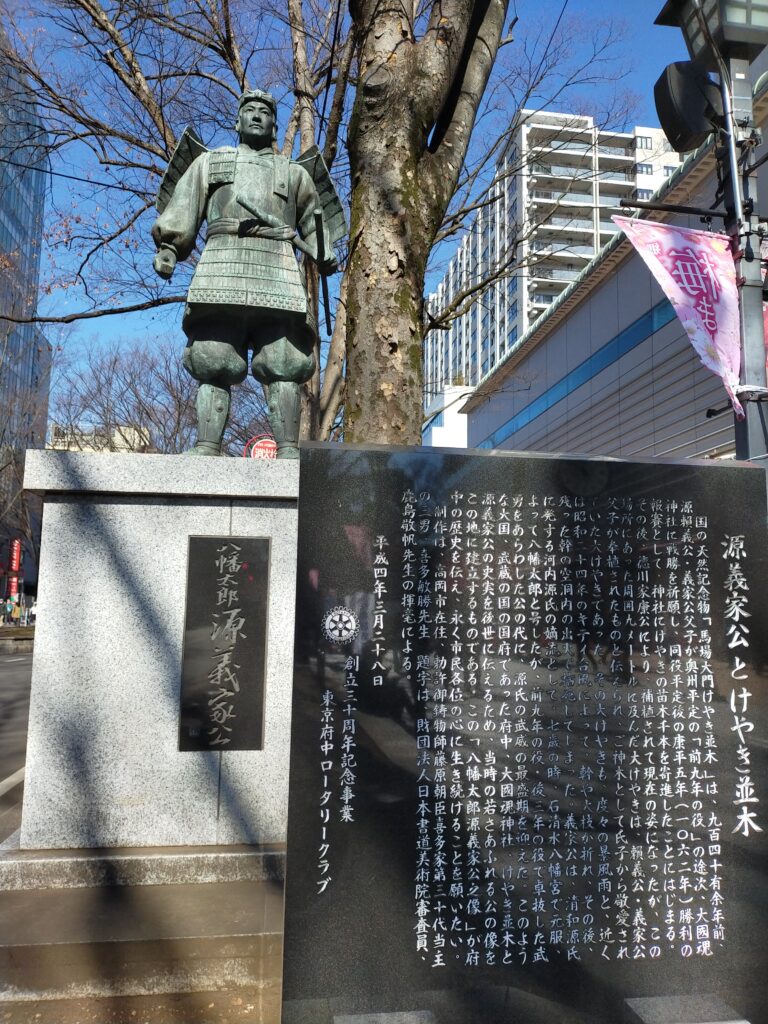

この日の神保町シアター入口

この日の神保町シアター入口

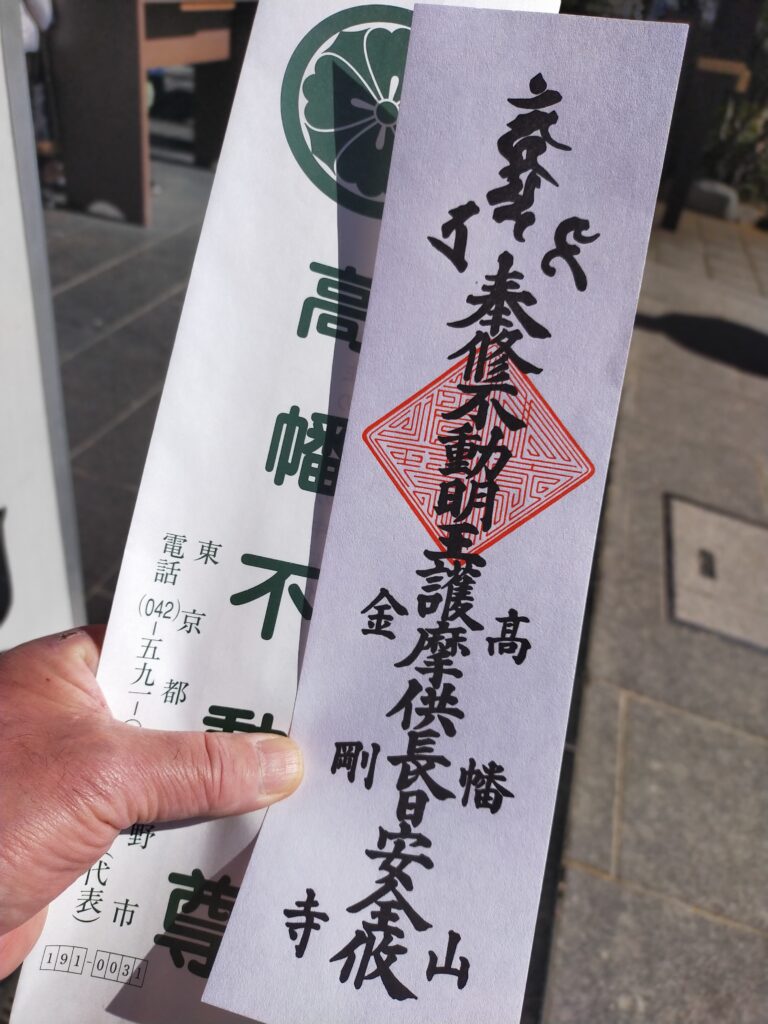

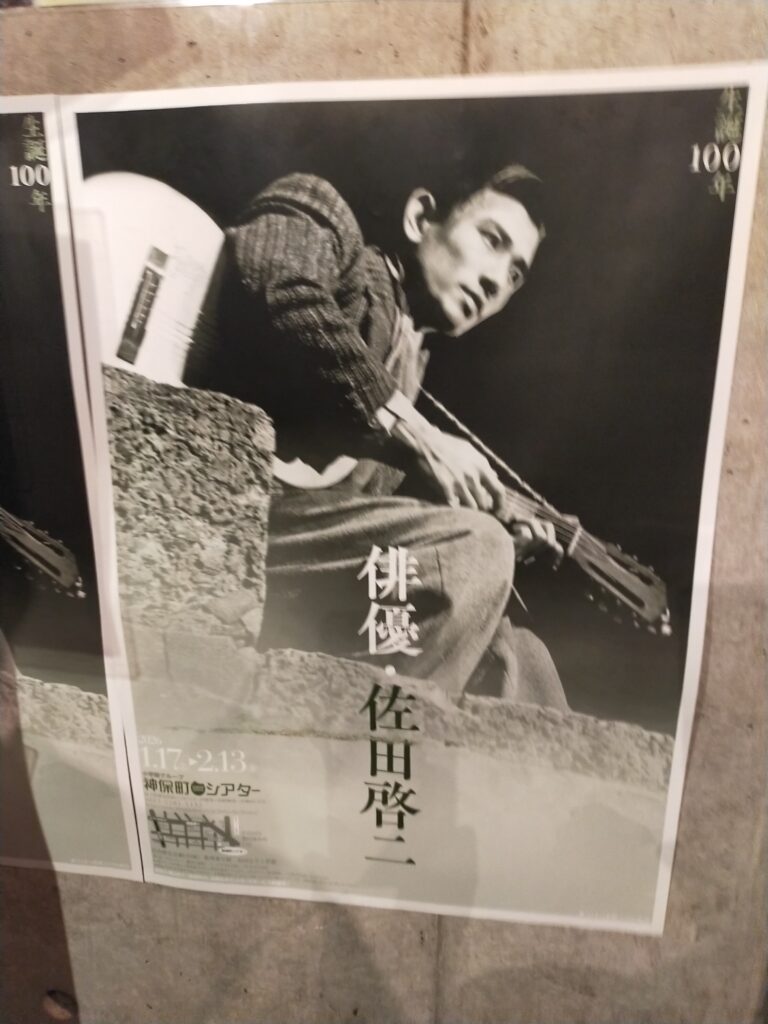

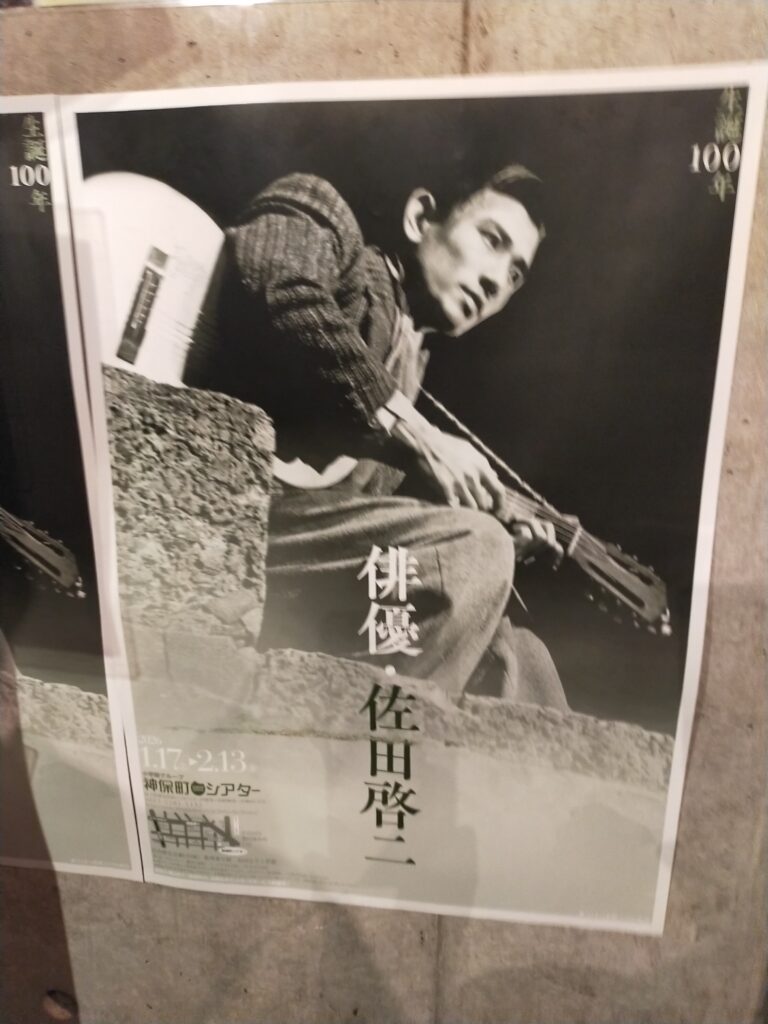

この日は、「生誕100年 俳優・佐田啓二」特集の最終日。

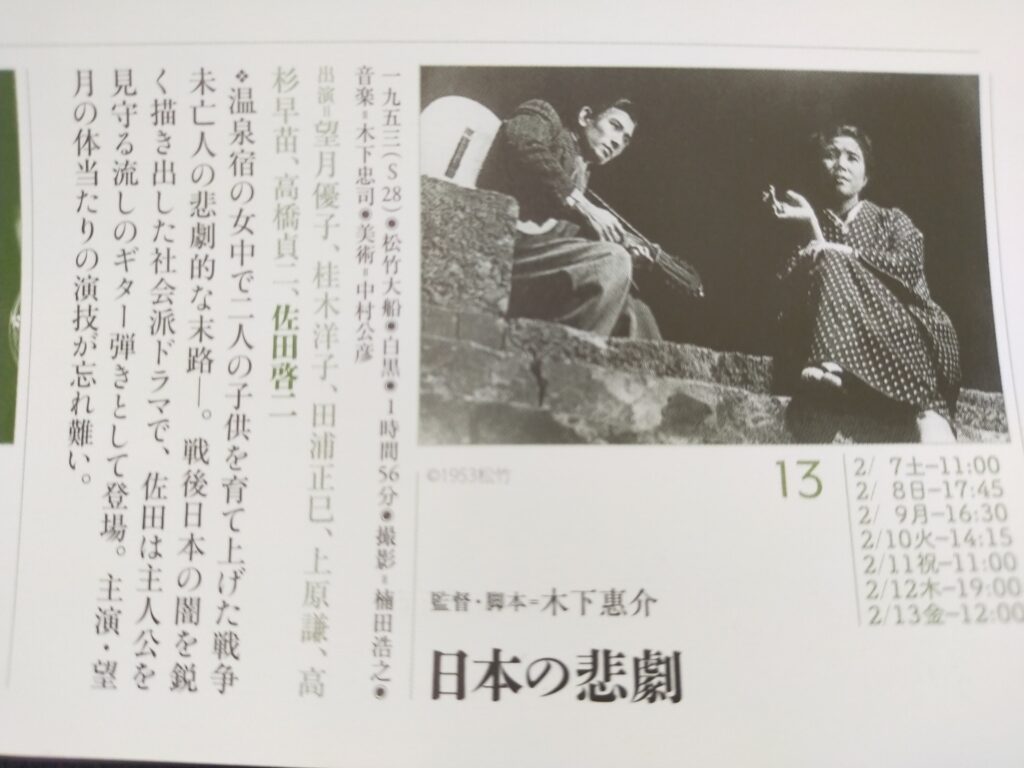

木下恵介監督の「日本の悲劇」の上映日である。

木下恵介の映画は、見るたびに驚かされる。

その作品からは、先ずは技法の斬新さが目につくが、ついで、女性映画的な雰囲気の中に、人間の心、運命のいたずらを、残酷なまでに突き放す視点を感じるのだ。

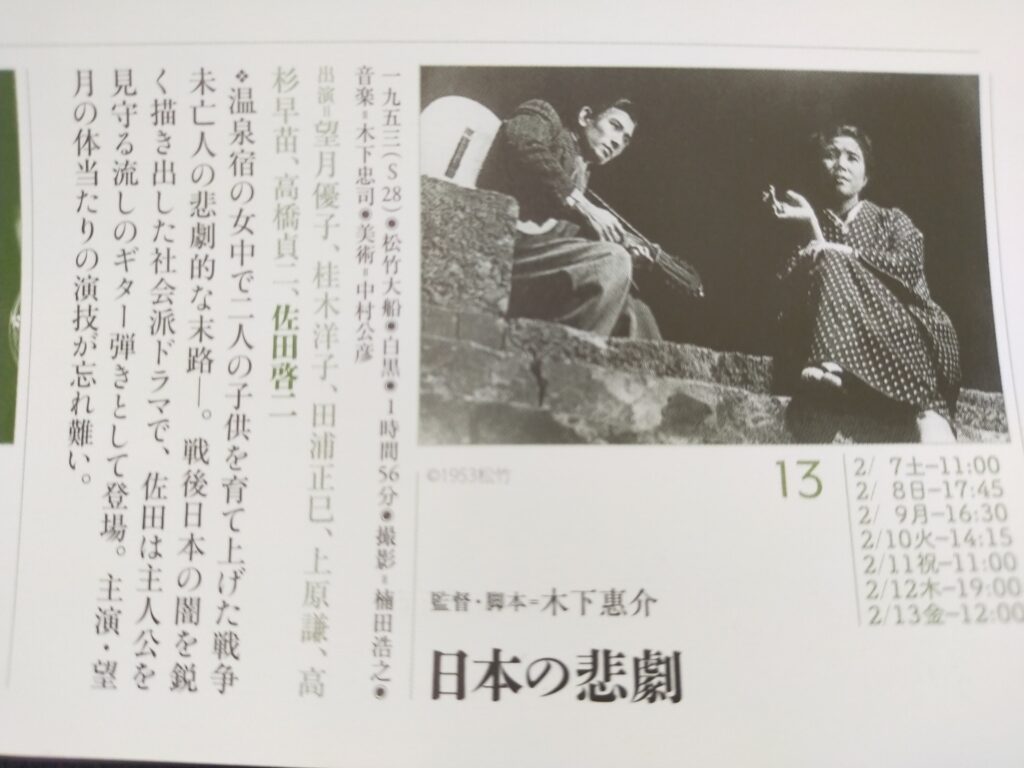

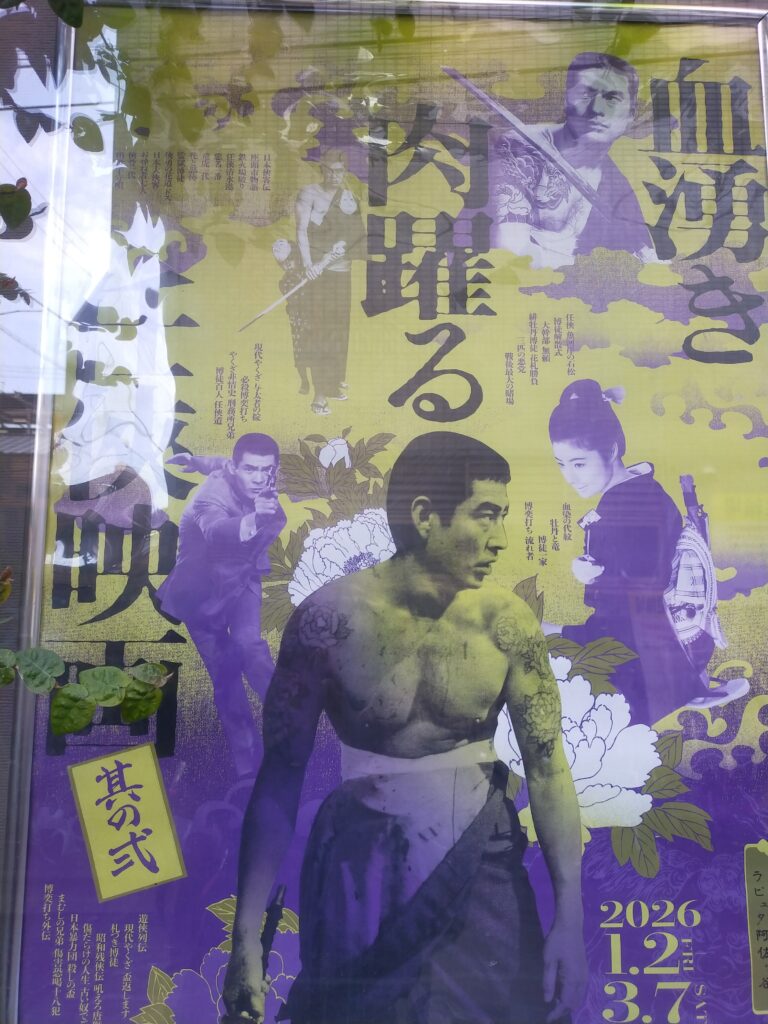

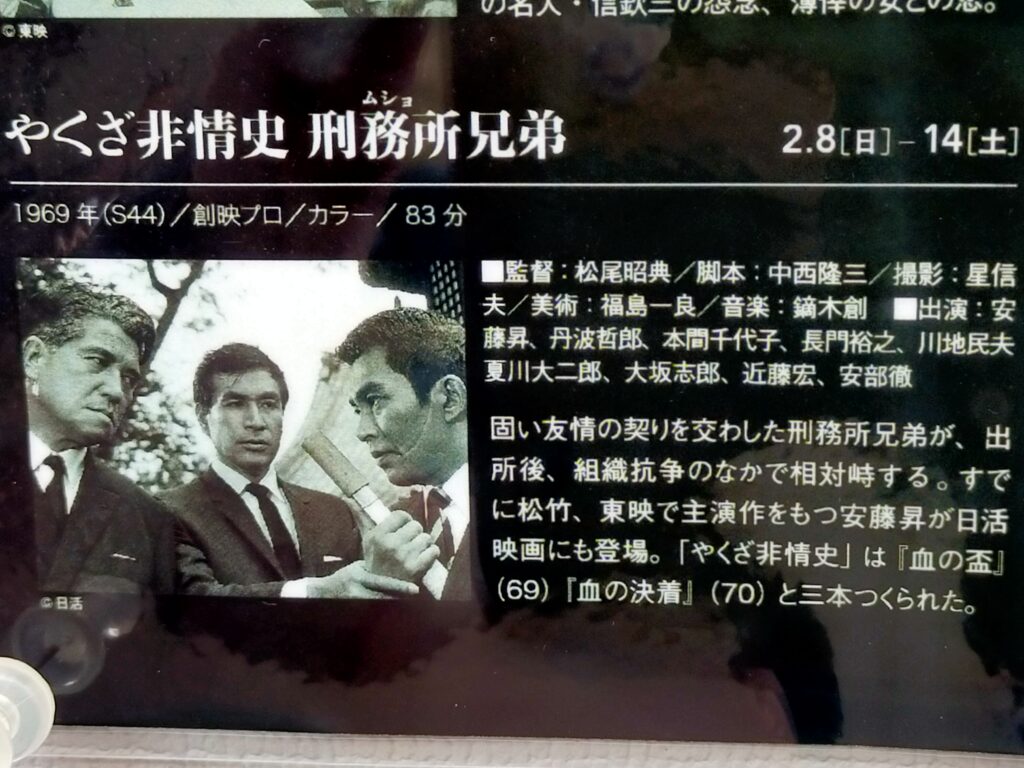

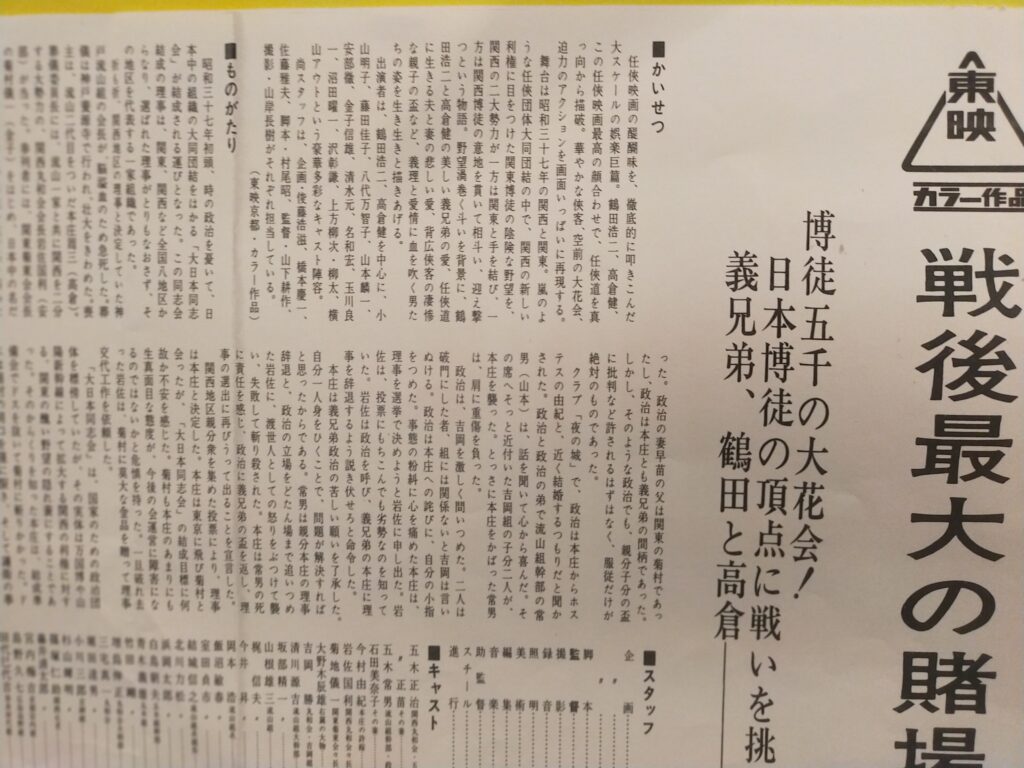

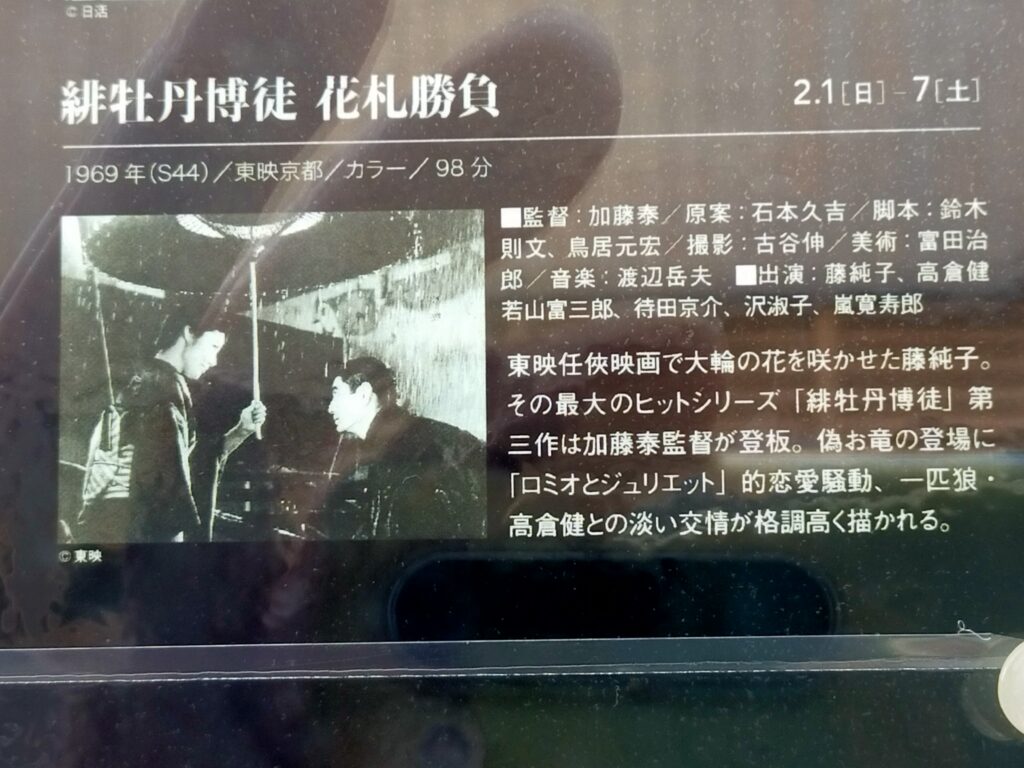

特集チラシ

特集チラシ

松竹大船調と呼ばれる作品群を作り上げてきた、邦画メジャーの撮影所にあって、その本流を担いながらも異色・独自の作品群を輩出した木下恵介の、辛口の異色作といわれる「日本の悲劇」を見ることができた。

「日本の悲劇」 1953年 木下恵介監督 松竹 神保町シアター(35ミリ上映)

暗い画面が続く。

年齢から目の解析度が落ちたのかと思っていたら、木下恵介の画面作りが、”レフをかけずにわざと汚くして撮る”方法をとったためだった。

暗い画面での長回し撮影が続く。

例えば、宿屋の厨房をフルサイズで、移動撮影を交えつつ、延々とワンショットで撮る場面があるが、そこには主要登場人物を紹介する狙いとともに、彼等を突き放し、彼等が行き来する空間を醒めた目で見ている、木下恵介の視点が感じられる。

特集チラシの解説より

特集チラシの解説より

望月優子扮する戦争未亡人が、子供二人を抱え、地べたをはいずり回るようにして戦後を生きてゆくストーリー。

闇米の買出し時の、警察による狩りこみの記憶がフラッシュバックする。

買出しの汽車で知り合った景気のいい闇屋の男に誘惑され、その囲い者となったこともあった。

旅館の仲居として住み込みで勤め始めてからは、酔客たちの宴席にはべり、彼等と湯河原・東京間の列車に同席しては機嫌を取る日々。

小金をためたころに調子よく近づいてくる株屋の口車に乗せられ有り金をはたく・・・。

逞しくも、はしたなく、目先のことに一喜一憂して、社会の底辺を金銭のみを唯一の価値判断材料として生きてゆく主人公。

すべては子供らのため、と自分に言い聞かせながら・・・。

そういう母親を見て育った肝心の子供たちはどうなったか。

客にしなだれかかる母親を見て子供たちは自らの尊厳を傷つけられる気持ちになる。

息子は、母からの離脱を決め、猛勉強のすえ東京の医学生となり、金持ちの医者の養子となくことを決める。

娘は、下宿してミシンと英会話を習い、自活を目指すが、自分と同根の女としての母との心理的葛藤に悩み、また従兄に犯された故の男全般に対する復讐心から、近づいてきた好きでもない英語講師の中年男との関係をもてあそぶようになる。

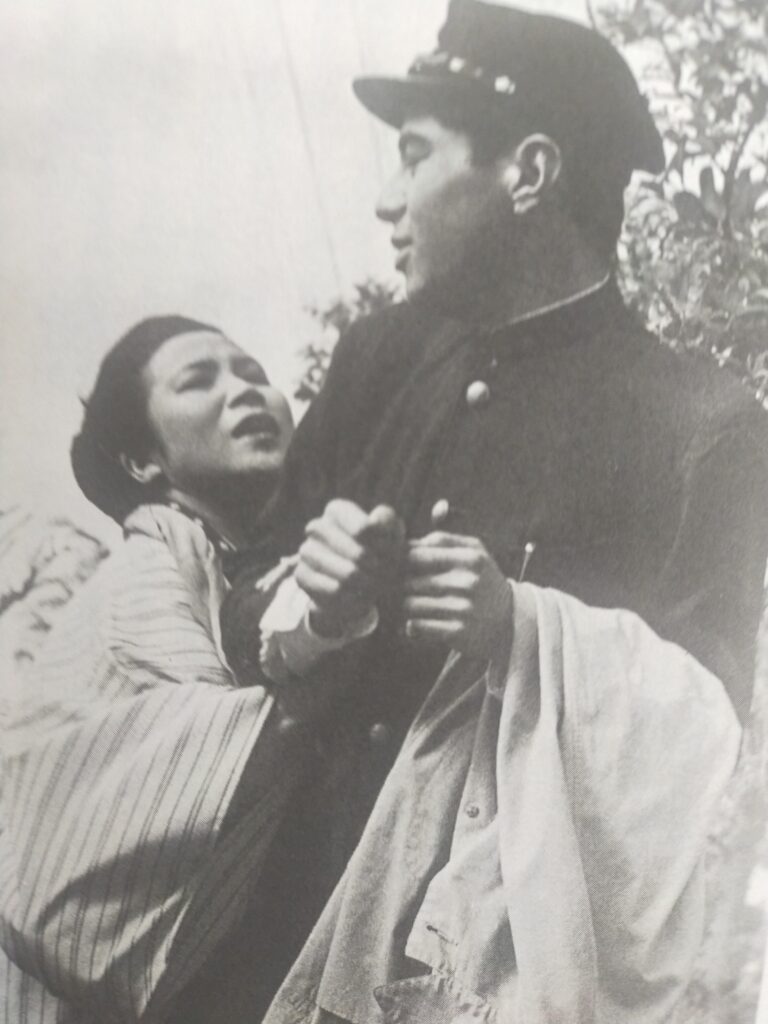

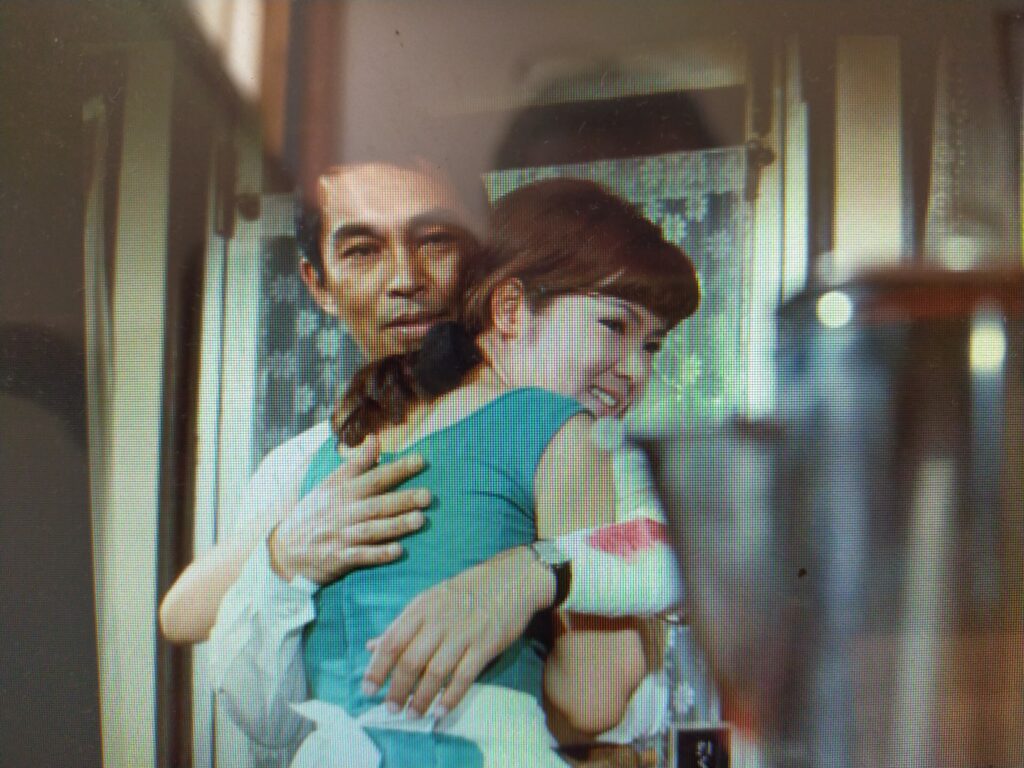

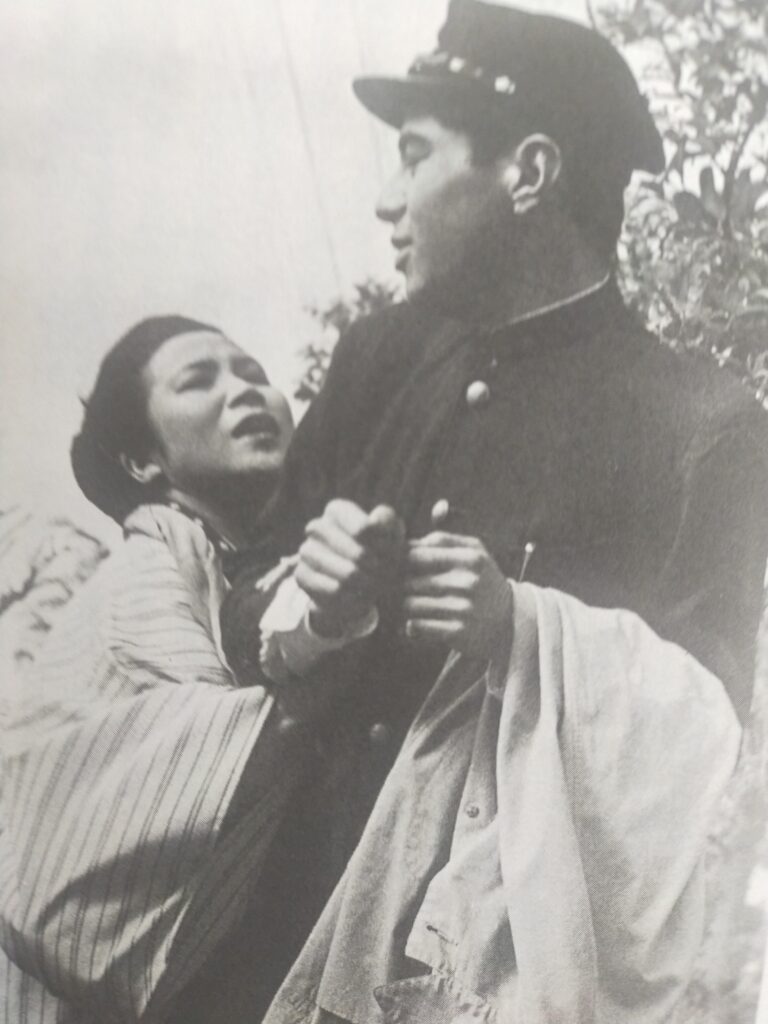

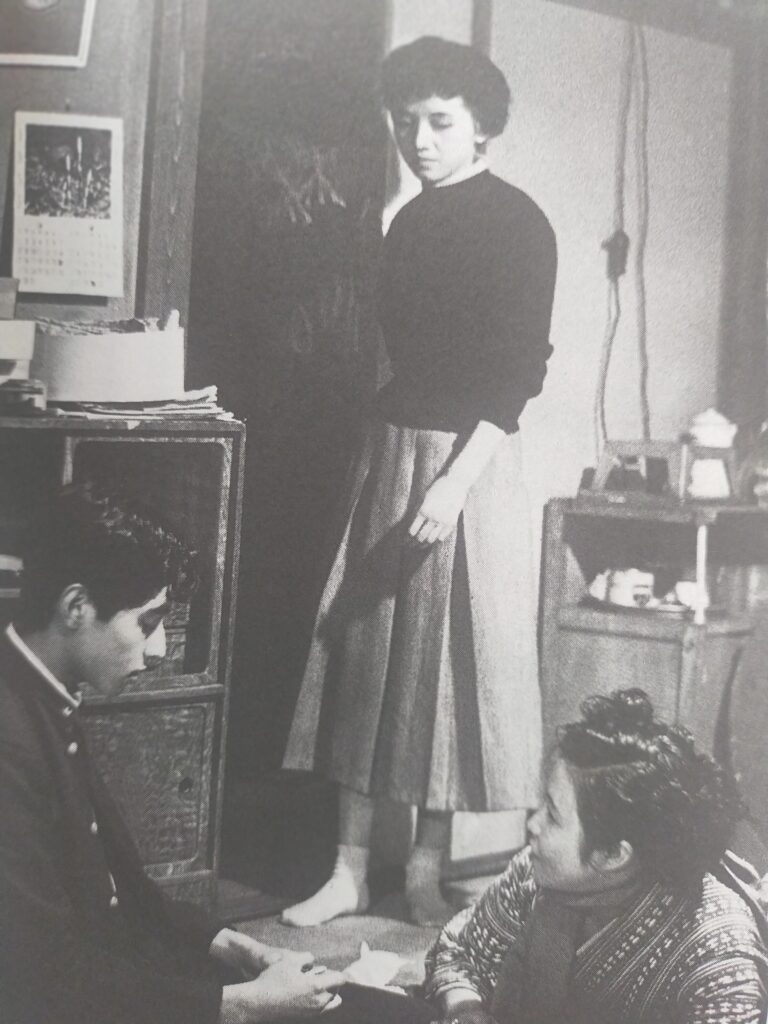

宴席で親父の隣にはべる望月優子

宴席で親父の隣にはべる望月優子

田中絹代がオファーを断ったという母親役を、望月優子が持ち前のバイタリテイに満ちた演技力でこなしてゆく。

闇物資を抱え田舎道を逃げる回想シーンが度々、現実の場面にフラッシュバックされる。

子供らの幼少時代の、子供心を傷つけられるような数々の場面も。

用事がある時だけ湯河原に帰ってくる、成績優秀な学生に育った息子にしなだれかかって甘えて、嫌がられる。

帰京する息子を駅に送りに行くが、逃げられて会えない。

戦死した夫が残した土地と酒屋の権利を義弟に貸して資産活用しようとするが、自分の子供たちはいじめられ(のちに娘は義弟の息子に犯され)、かつ居座られる。

母親の苦悩は続く。

戦後の混乱期に闇買いをしたり、焼け野原でバラック生活した日本人は、普通にいたでしょう。

が、一般的な日本女性なら、闇買い人や小金持ちの囲い者になったり、仕事とはいえ酔客にしなだれかかるような仲居にはまずならなかったでしょう。

そんなことができるのは、プロの素質を持つごく少数の女性であり、平時にあっても機会があればそうしていたでしょうし。

戦後の日本の混乱をを描くのであれば、主人公は望月優子が演じた母のような極端なキャラではなく、平凡なつつましい女性を通して描く方が、むしろ戦後の混乱の異様さがリアルに映ったことでしょう。

木下恵介がこの映画で描きたかったのは、戦後の混乱そのものでも、翻弄される人間の悲惨さそのものでもなく、逆境にあって露わになる人間の本質と、その末路であったものと思われます。

息子に甘えるが拒否される母親

息子に甘えるが拒否される母親

この作品の母親の本質は、最後まで物質的な価値観に固執する近視眼的な人格であり、それに接し子供たちは自らの尊厳をも傷つけられ、社会をではなく母を憎んで見限る。

母を捨てた息子はまた、必要以上に女としての母を嫌悪する。

息子はその後、金持ちの養子になり、母の呪縛からは脱するが、さりとて彼の人生も、社会的・経済的地位と利益に呪縛されたもので(その意味で母親の価値観を踏襲しており)、その将来の明るい展望の予感はない。

娘は女としてさらに複雑な人生を歩むことになる。

下宿して母の元を離れ、ミシンで身をたてるといいながら英会話を習い(下宿代を含めて母親に頼りながら)、挙句に、英語講師の中年男とその家庭をもてあそび、好きでもないその男と衝動的に出奔してゆく。

相当な尺を取って娘(桂木洋子)の救いのないシチュエーションが語られる。

男全般に対する嫌悪があり、人生に悲観的な境遇とはいえ、どこに彼女に対する人生の祝福があるのだろう。

子供二人はしっかりと母親の本質的な不幸を継承しているのである。

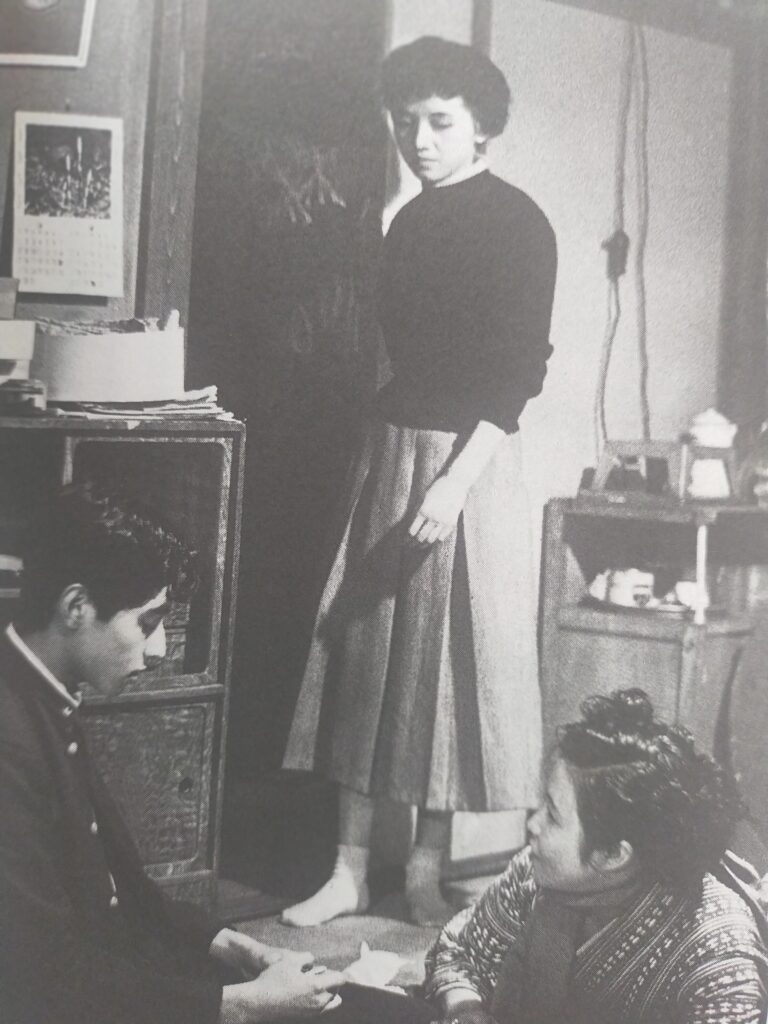

姉(桂木洋子)は冷たく母と弟を見据える

姉(桂木洋子)は冷たく母と弟を見据える

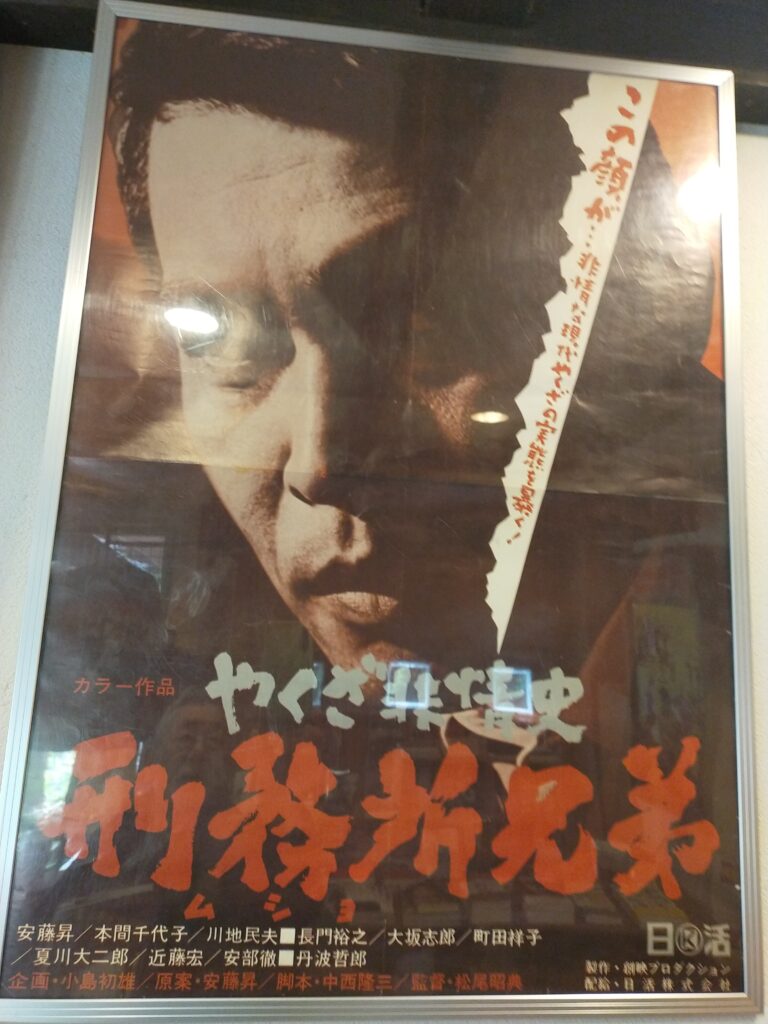

こういった作品にあって、望月優子がたまさか宴席に呼ぶのが流しの演歌歌手(佐田啓二)であり、彼もまた望月には心を開き、復員した長男のいる農家の次男坊だという自分の境遇を打ち明ける。

もう一人、小学校の級長だったという旅館の板前(高橋貞二)は、父親の戦死で進学をあきらめ板前の道に入ったが、口うるさいうえに女に手を出し失敗する。

望月は何かとこの男にも気をかける。

望月の死後、この二人は『いい人だった』と彼女を悼む。

ここにだけ、人間としての尊厳を踏みにじられ、女としての性を親父たちに弄ばれ、息子には嫌悪された、この作品の母親という人間に対する救いがある。

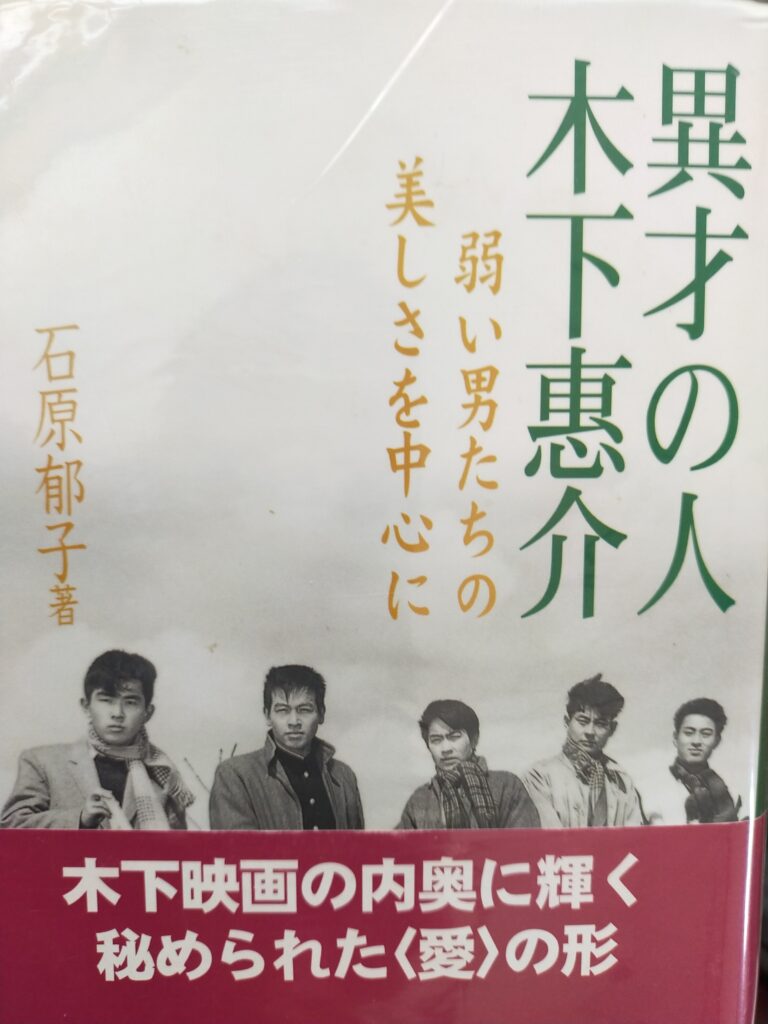

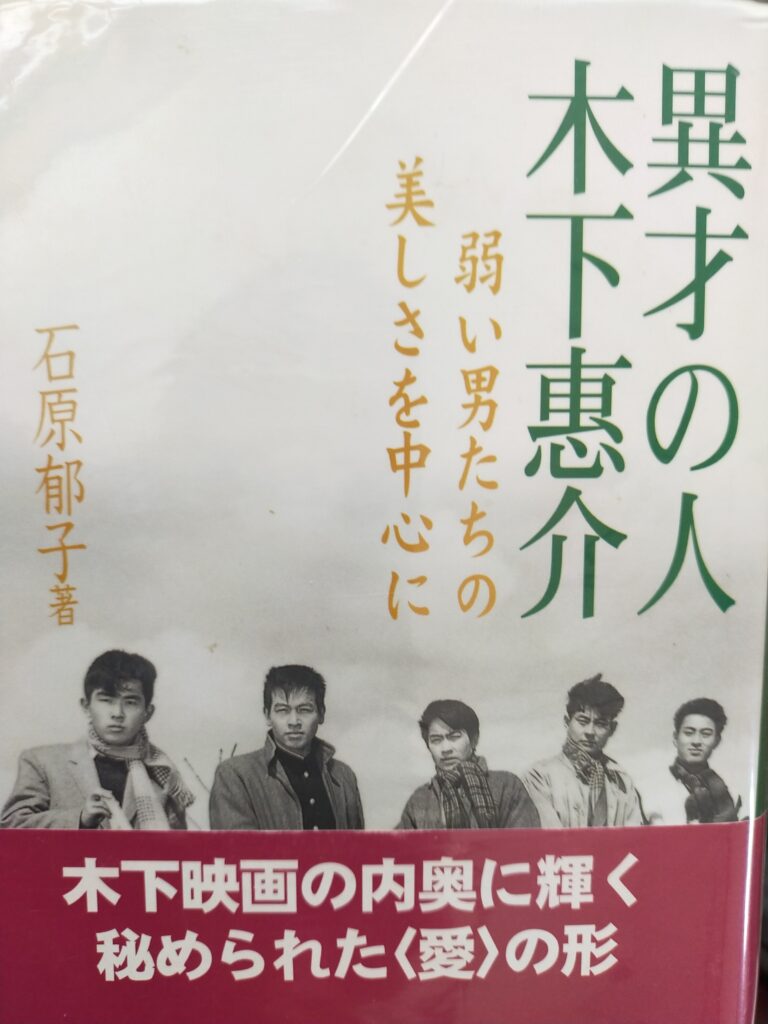

石原郁子の気鋭の評論

石原郁子の気鋭の評論

女流映画評論家石原郁子による「異才の人木下恵介 弱い男たちの美しさを中心に」(1999年 株式会社パンドラ刊)を読んでみる。

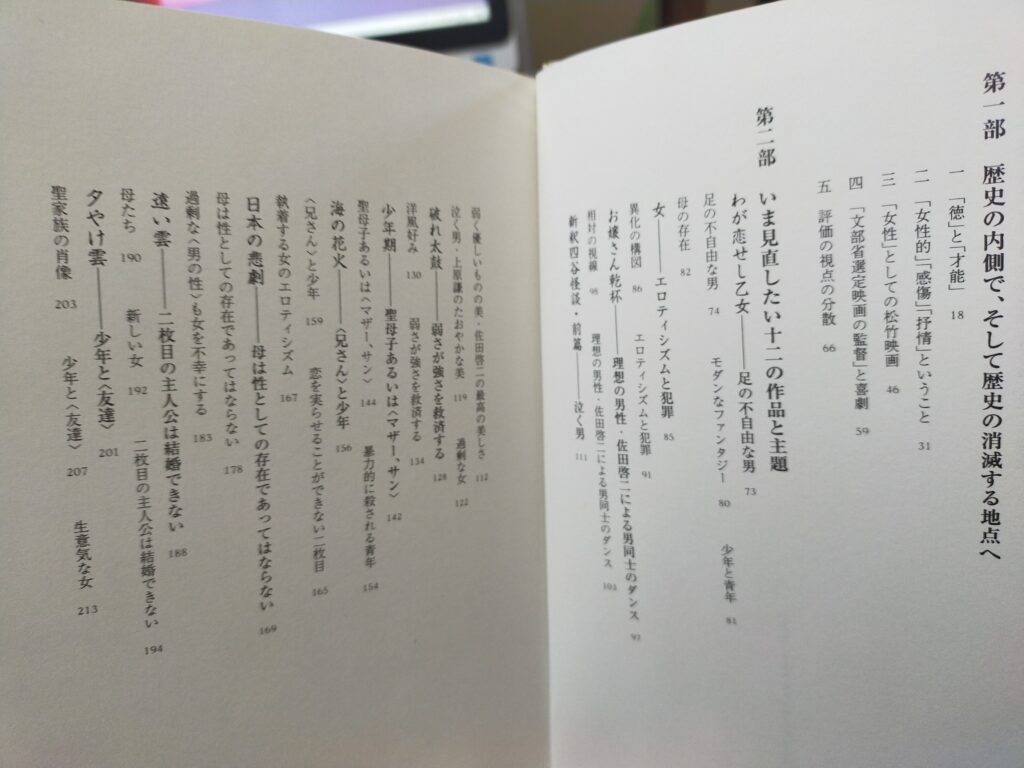

著者は、木下映画のおける男性とその母親の関係を、『〈母〉は限りなく甘美に優しく(中略)無垢の愛としてこの世ならぬ高みに達し、ほとんど信仰の対象だった』(同書P181)とする。

また「日本の悲劇」では、母親が過剰な女性性を発するとき、息子はすさまじい嫌悪を示し絶望に凝り固まるのであるが、同様の描写は木下作品に基調をなす母と息子の関係性でもある、と著者は論じている。

木下恵介の実母に対する思い入れが、生涯の傾向となったようである。

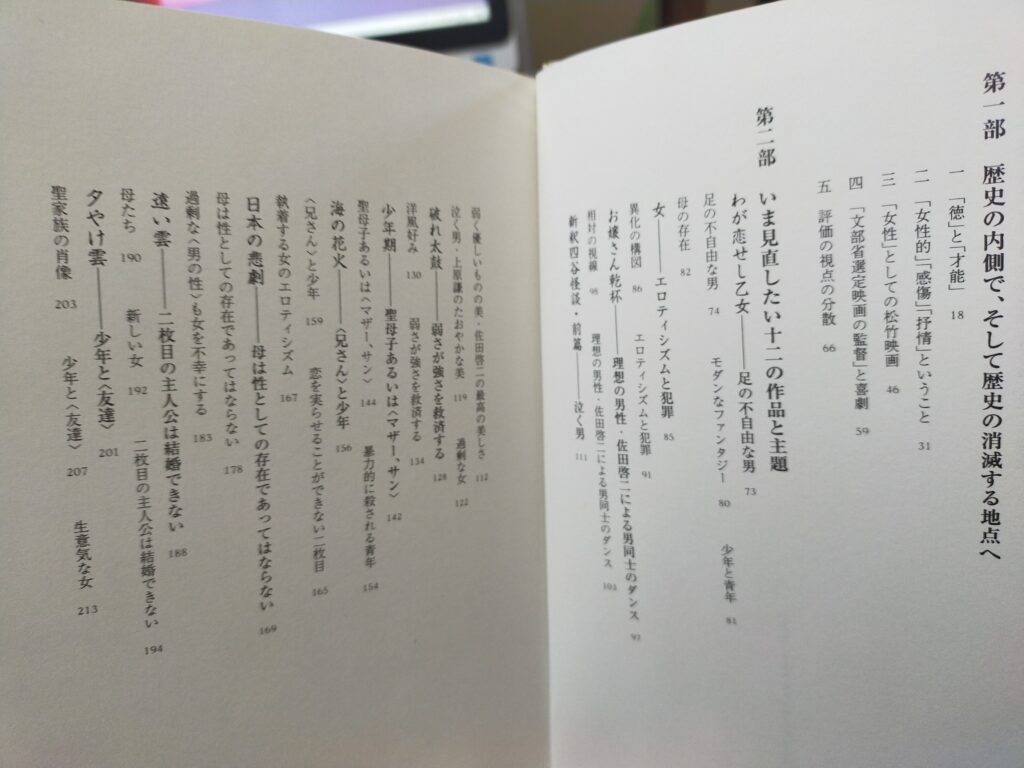

同書目次

同書目次

また、同書では、娘の出奔についてはも述べる。

『母を捨てるという痛ましい形でしか、自立した大人になることができない』(P187)と。

著者は、彼女の行動に理解とエールを示すとともに、彼女と半端な中年男との”被害者同志”の結合という”ひ弱な優しさ”を描く木下恵介の、娘に対する同情的な視線を評価している。

「日本の悲劇」に限らず、木下恵介の映画全般には、マザコンで弱々しい男と、傷つきながらも自立を目指す女が描かれている、と石原郁子は論じている。

同奥付

同奥付