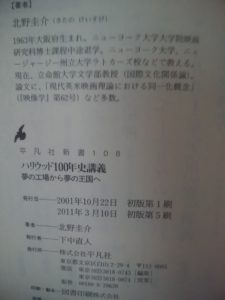

上記の新書を読みました。

副題に「夢の工場から夢の王国へ」とあります。

映画産業の通史という映画史研究家の本はほとんど読んだことがなかったので貴重な経験でした。

この本を読むと、映画というものがいかに工業的な発展とともに進化してきたか、また見世物という人間の根源に訴えかける「即物的な」装置なのかがわかります。

また、映画の工業性、即物性に着目し、徹底してそれに倣い発展して来たハリウッドが昔も今も映画というジャンルの発信源であることも。

映画という光学的な装置による表現手段は、1895年にフランスで生まれました。

その後の発展は、いわれるようなエジソン一人による発明に基づくものではなかったようです。

様々な手によって工学的にも発展していった映画は、興行的な出し物として圧倒的な人気を博し、全米にニッケルオデオンと言われる庶民向けの急ごしらえの上映劇場が展開するに至ります。

この時代のニッケルオデオンの興行主たちが、のちのハリウッドメジャーの立役者たちになってゆくのです。

映画製作の現場では、後に「ハリウッドの父」と呼ばれたD・W・グリフィスが、制作現場での分業化をすすめ、監督、脚本、撮影、照明などの役割分担を明確にしました。

グリフィスは、サイレント時代のハリウッド畢竟の大作「イントレランス」(1916年)を撮ったことで映画史に永久にその名を残します。

必ずしもグリフィス一人の創造ではないものの、ロングショット、クローズアップなどの撮影技法、ロケーションなど今に至る映画技法が確立されたのもこの時期でした。

第一次大戦後の1920年代、娯楽産業として急成長した映画産業に銀行などからの投資が集中しその資本規模と観客動員数を伸ばしてゆきます。

この間、フォックス、MGMなどの映画製作会社は、興行収益の最大化を図るため、映画館の買収などをおこないます。映画産業が、制作から、配給、上映までを統合したものとなり、映画に関する収益がすべて映画会社に収斂するようになってゆきます。

制作現場では、スターと呼ばれる出演者のほかに、政治的な背景を持った監督(ドイツなどからの亡命者)などが才能を発揮し、全権を把握するプロデューサーが大立者としての幅を利かせます。

喜劇のほか、メロドラマ、犯罪もの、ミュージカルなどのジャンルが生まれ、また現在の作品でも見られる様々な映画技法が生まれます。

この間、一貫してハリウッドが忘れなかったのが、「見世物としての映画」という精神です。

通俗的な題材の重要性から、トーキー、カラー、ワイドスクリーン、CGにいたる技術的発展の背景にまでその精神は一貫しています。

だからこそハリウッドは映画産業の中心でいられたのです。

1960年代の大作主義とその反省から、現在のハリウッドは関連業種とのタイアップ。

つまり事前の大量宣伝、関連商品、ソフトの販売、テレビ放送などなどにより、興行的なリスクは狭小化され、映画産業は巨大な収益事業となっています。

映画そのものの興行収益は、関連事業収益の1から2割程度でさえあるのです。

いつしか辣腕プロデユーサーが幅を利かせた時代は終わり、映画会社が配給、上映までを統合経営していた時代も終わり、作品ごとに関連会社と連携してビジネスを行う、という方向に変わっています。

かつては場末の粗末な劇場で来訪者を待っていた映画産業が、現在では劇場に来ようと来まいと、人々がブームに引きずり込まれ、自動的になにがしかの金銭を吸い上げれんばかりの一大装置になってしまった、というのは言い過ぎでしょうか。

制作本数だけではハリウッドを越えるインドのような国もあります。

が、見世物性と不即不離であり、かつ資本や商業性との親和性に富んだ映画というものと、アメリカという国は宿命ともいうべき共通性に満ち満ちており、映画はすなわちハリウッドだとつくづく思わざるを得ません。

「ハリウッド100年史講義」はそのことを理路整然と通史的に教えてくれました。