小諸が何かと話題です。

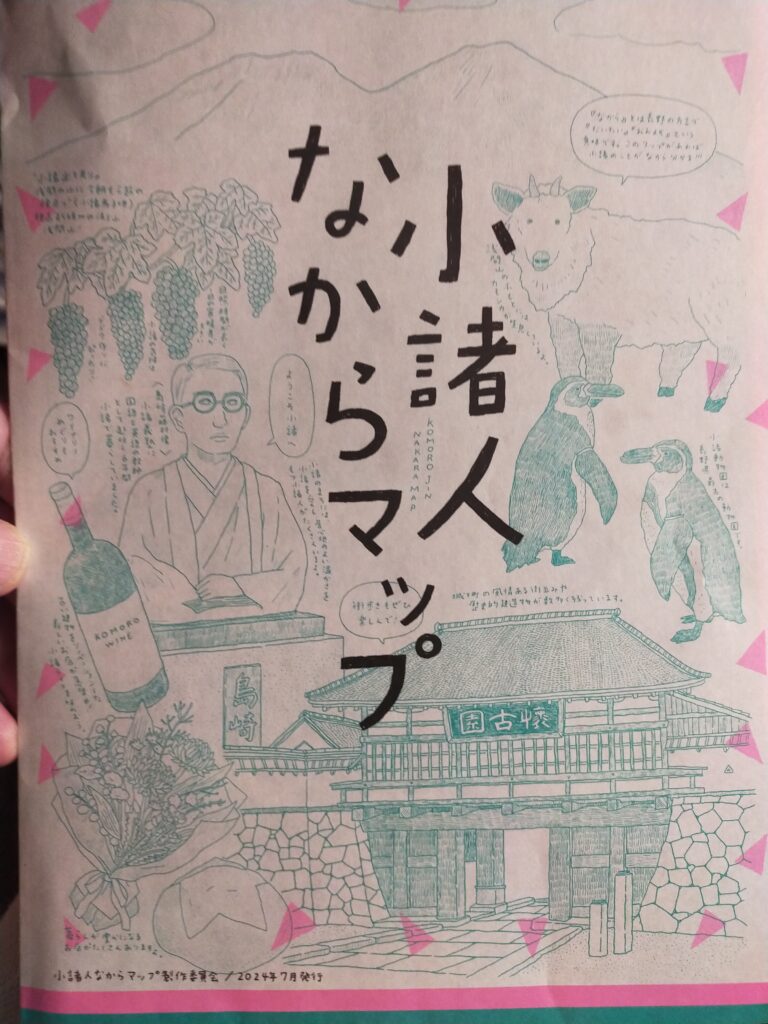

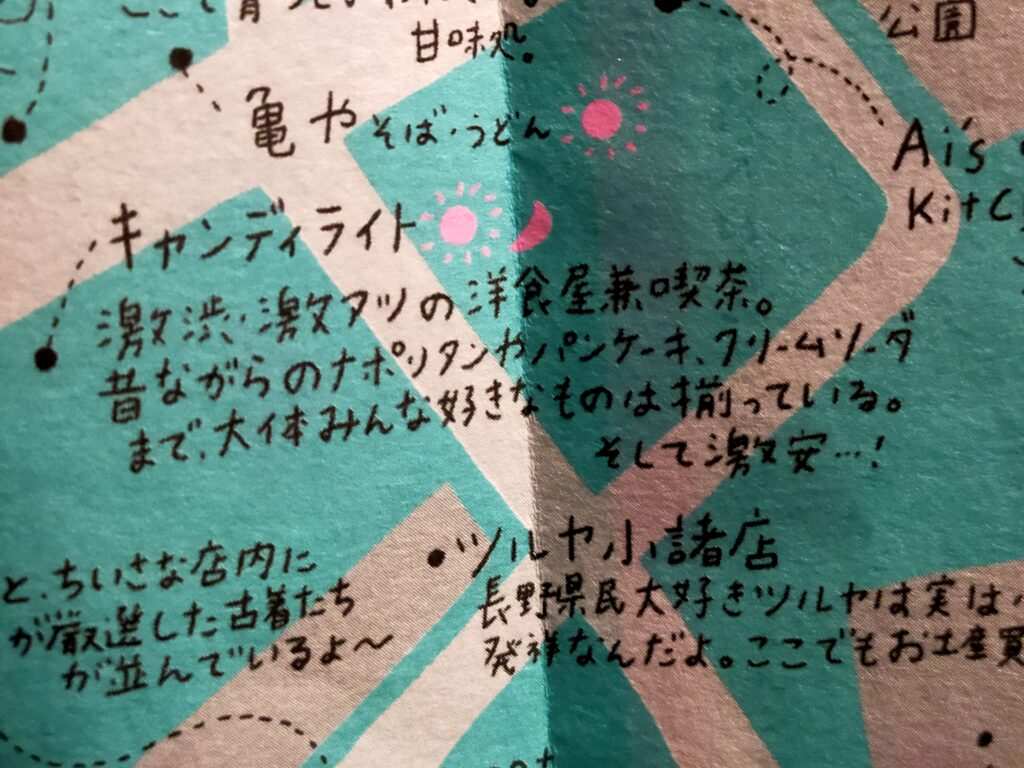

「小諸人なからマップ」というタウンマップが、2024年7月に「小諸人なからマップ製作委員会」より発刊されてローカルニュースにもなりました。

若い女性らしい感性と情報量に溢れたタウンマップです。

駅前の観光案内所で200円で買い求めました。

軽井沢で中山道と別れ、越後を目指す北国街道の宿場であった小諸。

懐古園として市民に慕われる小諸城址。

島崎藤村と「千曲川スケッチ」。

JR小海線の終着駅として旧信越線(現しなの鉄道)と連絡する交通の要衝。

近年ではリンゴ園のほか、ワイナリーなどでも有名です。

地方都市のご多分に漏れず、駅前や北国街道沿いの商店街がシャッター通りとなった後、近年では、空き店舗などに若者や移住者などの店が開店したり、ウイスキー蒸留所やワイナリーが設置されたりしているようです。

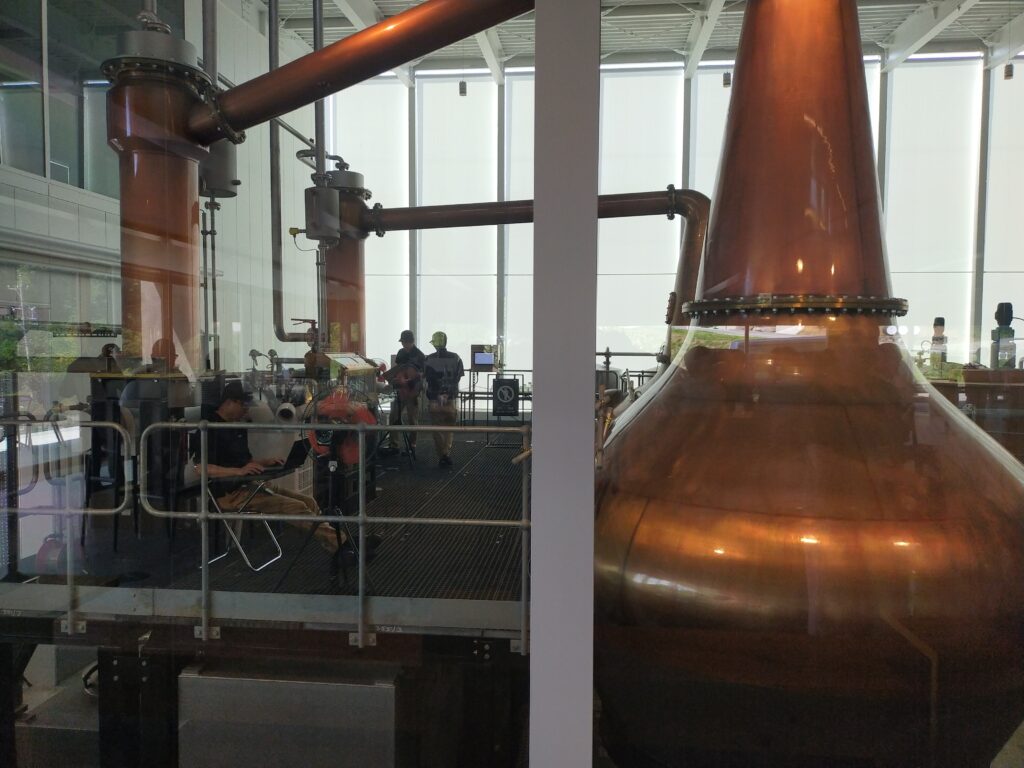

まず、小諸市街から高峰高原の方向へ登った場所にある、小諸蒸留所へ行ってみました。

地元産のウイスキーを生産しているという噂の近代的なラボです。

ホテルのロビーとバーのようなホール兼バーでは、バーテンダー相手に昼間からウイスキーをあおる若めのお客さんがいます。

ガラス越しに蒸留所のラボが見えます。

お土産でもと物色しますが売っているものは見当たりません。

受付で聞くと「ウイスキーの生産が2年目です。3年で出来上がりますので発売は来年末になります」とのこと。

残念でした。

次いで駅へ向かいます。

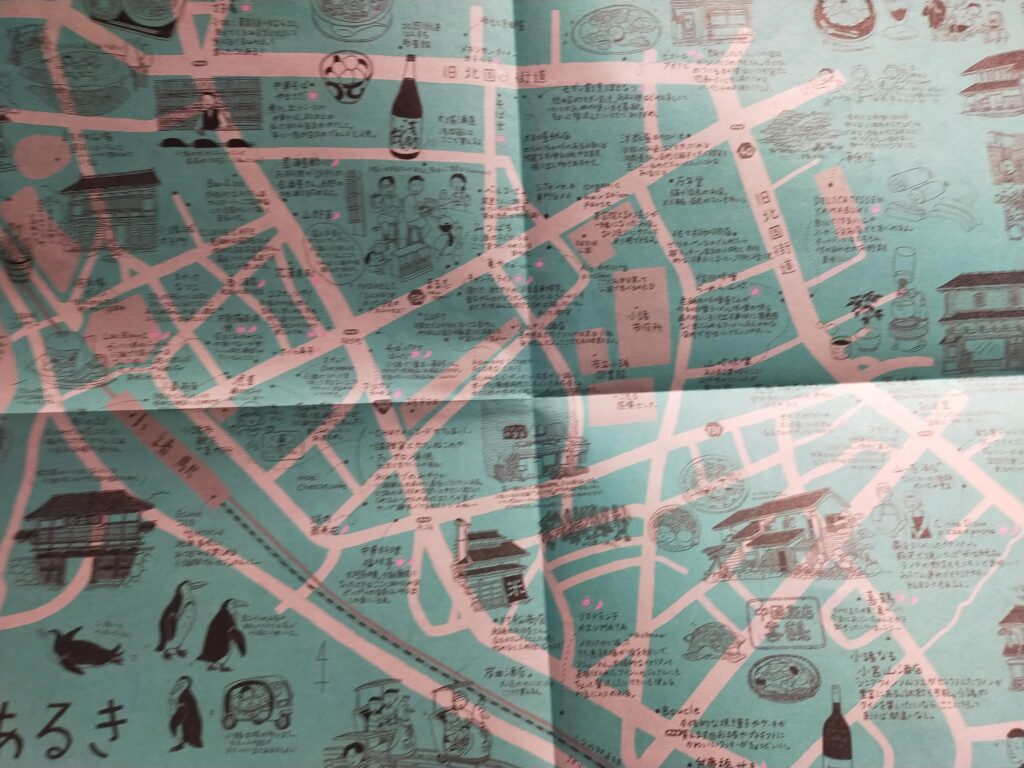

なからマップを入手し、昼食を摂ってから、北国街道沿いの古い街並みを歩きましょう。

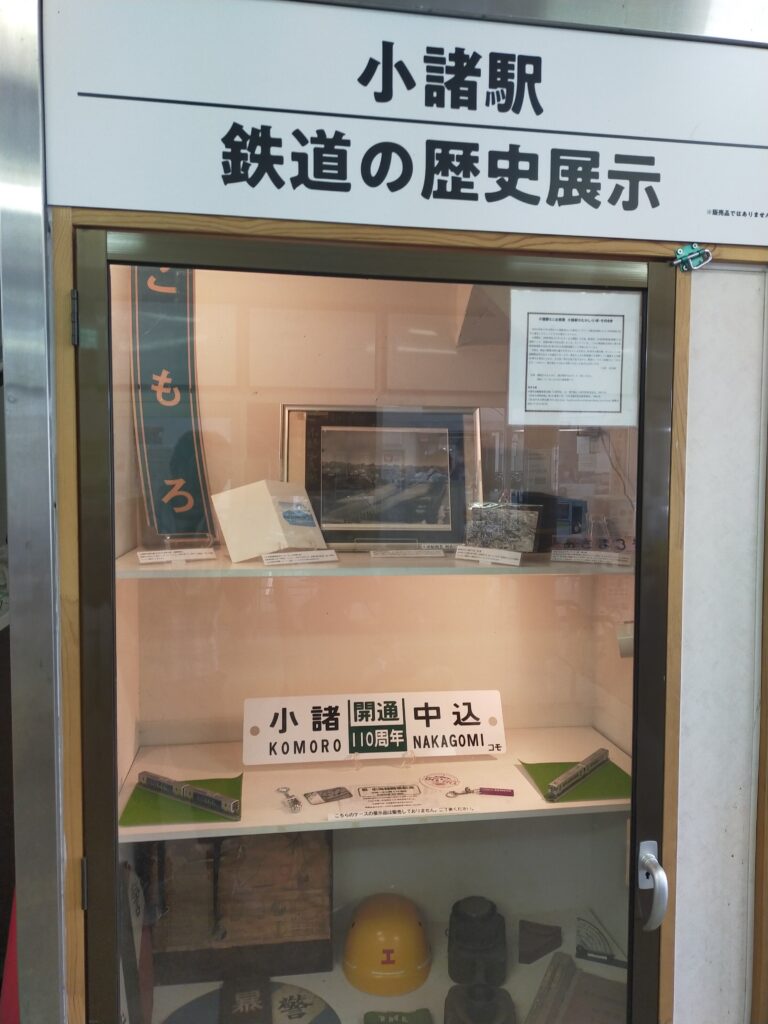

駅構内はローカル色溢れるムード。

地場野菜の無人販売と、待合室には駅の歴史をたどる展示物。

列車の運行本数の少なさは昨今のローカル鉄道の実情を物語っていますが、立ち去りがたい小諸駅構内です。

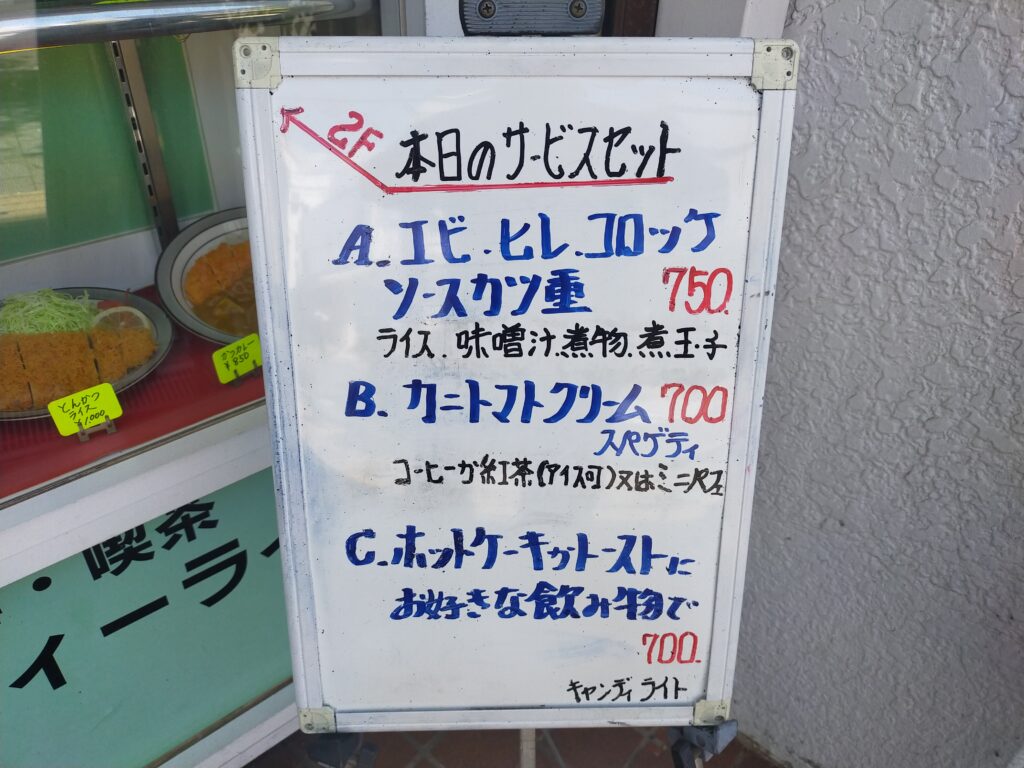

ランチは駅前通りの雑居ビル二階にある洋食屋・キャンデイライトで。

1階の入り口に出ているサンプルが目に留まりました。

上がってみると高齢の夫婦が切り盛りするローカル色あふれる店内。

ソースかつ、コロッケ、エビフライが乗ったお重のランチが750円。

甘いソースが特色です。

喫茶で談話する婦人も利用する街の喫茶兼食堂。

残ってほしい店です。

北国街道沿いに歩いてみます。

脇本陣の古民家が残っているあたり。

建物は宿と喫茶に利用されています。

この日は座敷で何かの集まりも催されていました。

古い建物が残る北国街道を歩き、藤村プロムナードという何ともない通りを通って軽トラの駐車場所へ戻りました。

次回は小諸蕎麦の名店、中心街の甘味処「みつばち」、ワイナリー、などを訪問したいと思います。

(地元情報)

小諸在住の姫木管理事務所職員からの話です。

北国街道沿いに建つ長野銀行職員がコロナに感染したときのことだそうです。

コロナ発生期の長野県内では、毎日のニュースに新規感染者を発表していました。

「本日の発症者は、上田市の40代男性会社員1名。これまでの県内発生者は累計30名」などと。

そのころ長野銀行小諸支店の女性行員が感染したそうです。

田舎なので、ニュースなどを情報源にすぐ本人が特定されたのでしょう、アングラ的に。

それで銀行のガラスに投石されたそうです。

管理事務所職員は、投石後の割れたガラスにビニールをかけた建物に入ったことがあったそうです。

コロナという、地球規模の壮大な金儲けの茶番劇が生んだ悲劇です。

何年間も毎日毎日テレビで「宣伝」したおかげで、日本国におけるコロナの存在は、絶対で、アンタッチャブルなものとなりました。

高齢者を中心に何度でもワクチンと称する治験薬をわが身に打ち、また打つことを強要され、県外ナンバーの車で帰省したり外出することが家族から止められ、また白眼視されました。

つい最近のことです。

その時代の社会的、経済的、健康的被害は全く清算されるどころか、増幅、再生産されて今日に至っています。

長野銀行への投石は、「おらが町に疫病を持ち込んだ恥知らずな非国民」への非難だったのでしょうが、多かれ少なかれそういった風潮は田舎に限らず都会でもあったのではないでしょうか。

江戸時代の身分制度、戦前の挙国一致と同じように、21世紀のコロナによる統制においても、体制に反するものへの庶民レベルの制裁は生きていたのです。