サイレント時代のイタリア映画

「世界の映画作家32秋の号 イギリス映画史・イタリア映画史」(1976年 キネマ旬報社刊)の「イタリア映画史(吉村信次郎編)1・チネマトグラフォ誕生~4・イタリア史劇の黄金時代」までを読んで、サイレント時代までのイタリア映画史のトピックをまとめてみた。

・映画の始まりは、フランスのリュミエール兄弟が特許を取り、観衆の前で上映したシネマトグラフからだといわれている。

シネマトグラフはイタリアにも輸入され、見世物「チネマトグラフィ」として大いに観客を集めた。

・1905年にトリノにイタリア初の映画スタジオが完成。

「ローマの占領」という劇映画が発表される。

当時トリノはイタリア映画界の中心で、12館のチネマトグラフィ上映館があったという。

また、大衆に人気のある文豪ガブリエル・ダンヌンツイオの映画への参加により、映画の一般化、社会化が進んだ。

・1908年に発表された「ポンペイ最後の日」は、イタリア国内のみならず海外でも成功し、イタリア映画を名実ともに飛躍させた。

これまでチネマトグラフィの題材は、実写が多かったものの、歴史上の人物を主人公とした劇映画の製作は、その後のイタリア映画の題材となった。

史劇はイタリア統一運動を経たイタリア人のナショナリズムをくすぐる題材であり、またイタリア映画の特色として世界に認識された。

・1911年にトリノで開かれた万国博覧会は、フィアットと並ぶ世界的産業となったイタリア映画のお披露目ともなった。

1912年には上映時間2時間、製作費2万リラの超大作「クオバデイス」が製作された。

サイレント時代の最大のヒット作となる「カビリア」が製作されたのはその2年後となる。

「世界の映画作家32 イタリア映画史」に目を通すと、チネマトグラフィの時代からイタリアでは映画が盛んで、一時は国内の映画撮影所が、フランス、ドイツやハリウッドの撮影所の手本となったことや、史劇映画が世界各国で定評を得ていたことが分かる。

その土壌の上に、ネオレアリスモや、ヴィスコンテイ、フェリーニ、ベルトルッチらの華々しい芸術が生まれ、またマカロニウエスタンやモンド映画、ホラー映画などが毒々しく花を咲かせたことがわかる。

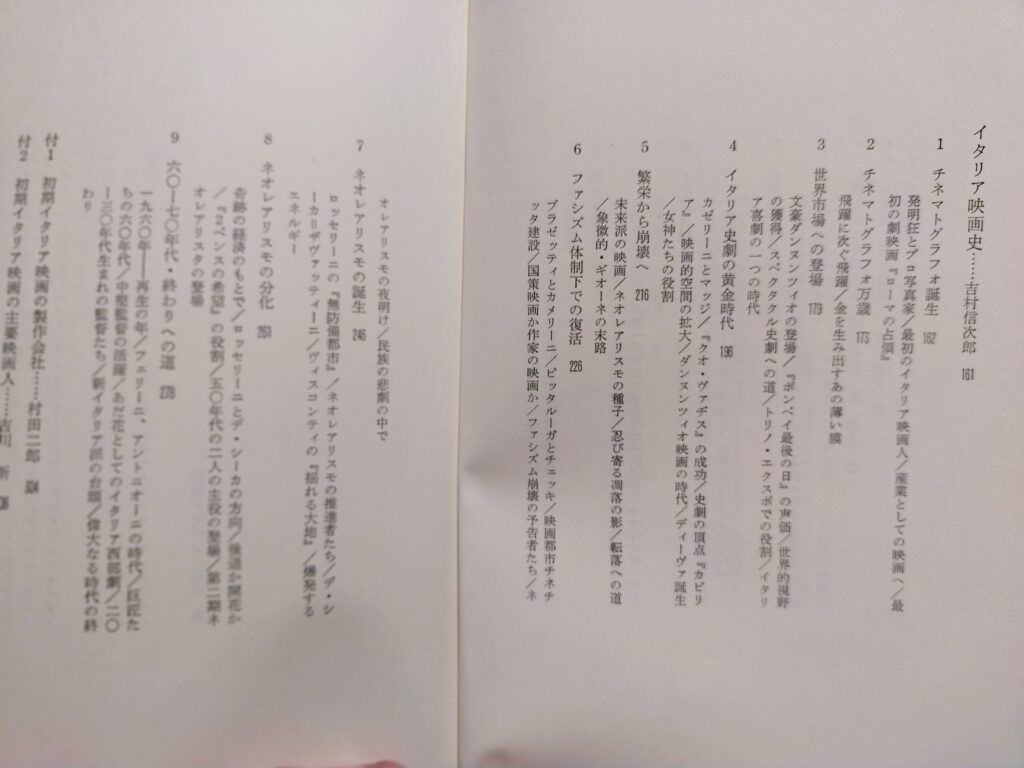

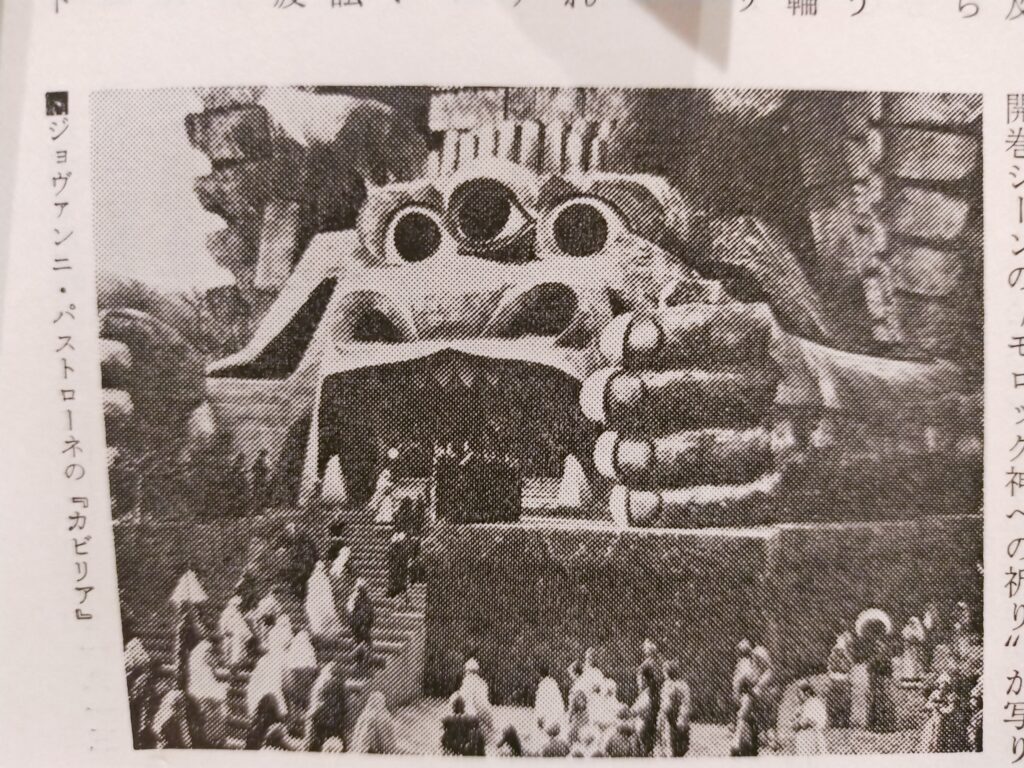

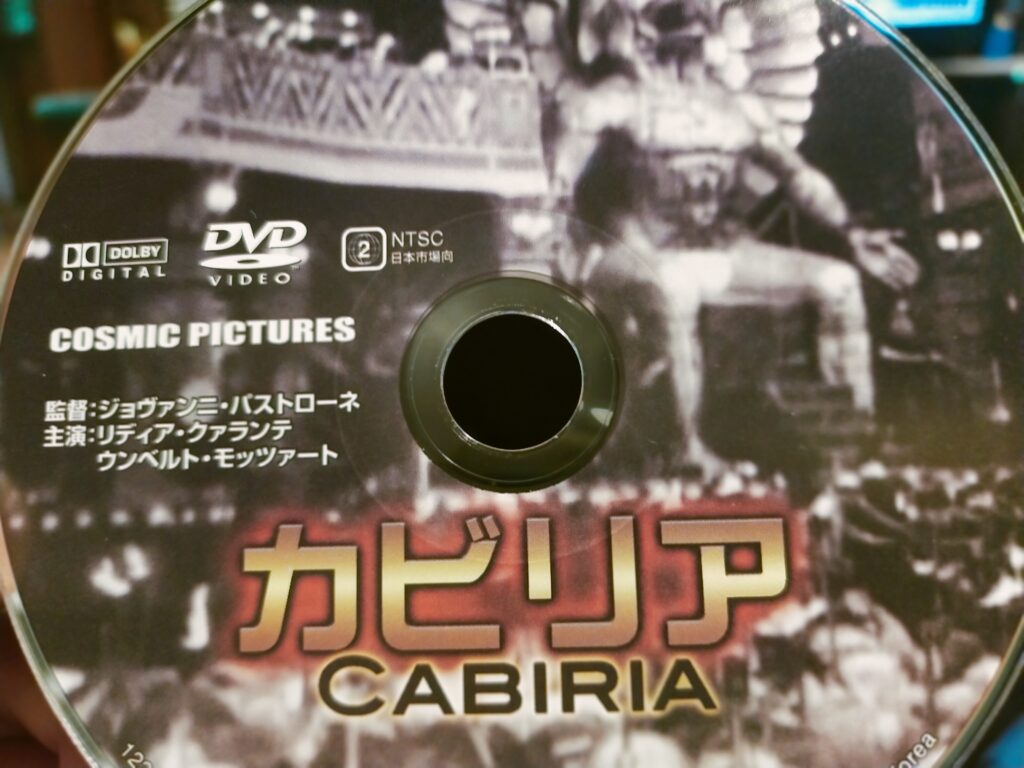

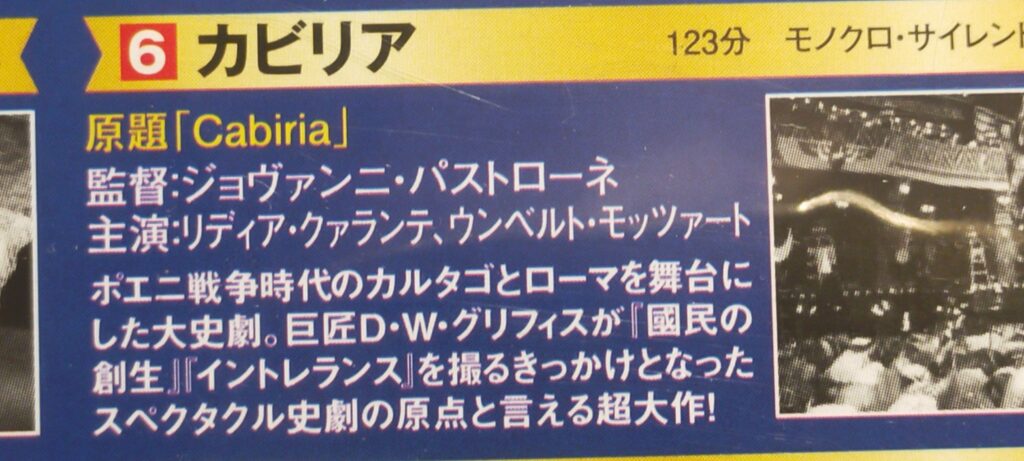

「カビリア」 1914年 ジョヴァンニ・パストローネ監督 イタリア

製作者兼監督のパストローネは、これまでの総ての映画を凌駕するような超大作を1912年に企画。

自らもルーブル美術館のカルタゴ展示室をはじめとした多くの博物館や文献を参考に時代を考証。

出演者の選定では、重要な黒人奴隷のマチステ役に素人の港湾労働者を選び、数か月にわたってカメラ慣れさせた。

また、原作者に文豪ガブリエレ・ダンヌンツイオの名を借り作品の知名度アップを狙った。

紀元前のローマ対カルタゴの戦争を題材に、エトナ火山の噴火、ハンニバル軍のアルプス越え、シラクサ港のローマ軍艦の炎上、など大スペクタクルをちりばめた作品で、製作費5万リラ、製作期間1年、上映時間2時間の当時としては破格の大作となった。

アルプス、チュニジア、シチリアなどでロケを敢行。

ミニチュア撮影、移動車やクレーンを使った撮影などの新機軸を活用し効果を上げた。

紀元前の戦い、特に相手の城壁を攻略する武器には、梯子段、櫓(滑車で移動できる高さ数メートルの木造の櫓。

兵士が乗って城壁を攻撃しまた城壁を越えるための兵器)、投石器などが数々の映画で再現されている。

「カビリア」では梯子段と投石器が見られて、ハリウッド映画の「イントレランス」(16年 D・W・グリフィス)、「十字軍」(39年 セシル・B・デミル)で見られた櫓は出てこなかった。

また、「カビリア」では、兵士たちが自らの体と盾を使って組体操のように積み上がり、上段に登った兵士が城壁を越えるという場面があった。

城壁攻略としては、地味で原始的な方法で、ハリウッド映画などでは見られないものだったが、当時の軍事の再現としてリアルだった。

また、ハンニバルのアルプス越えの場面では、アルプスに何百人のエキストラを使ってロケし、歴史的場面が再現されている。

象も使われており、史実の再現が忠実になされている。

動物の使用では、宮殿で姫が豹やハトをペットにしている場面がみられる。

ハリウッドの歴史スペクタクルでも豹などの使用がみられるが、これも史実なのであろう。

物語の狂言回し的な役割がローマのファビオとマチステのコンビで、敵対するカルタゴをかく乱し、ヒロイン(というかイタリアを象徴する女神的存在)のカビリアをカルタゴの邪宗や奴隷の危機から救うのだが、のちのヴィクター・マチュアのようなマッチョ型史劇俳優の出発点のようなマチステが印象的だ。

のちにマチステ主演のシリーズが作られたという。

マチステは黒人の設定だが、カルタゴなどの宮殿で姫に使える女官には黒人の設定が見られる。

ヨーロッパにも黒人奴隷の歴史があったということなのだろう。

今のヨーロッパに、近年の黒人移民は多数いるが、紀元前からの黒人奴隷の痕跡はあるのだろうか?

中世にはキリスト教勢力による日本人奴隷のヨーロッパ導入もあったが、その人種的痕跡はほぼ見られないことから、近年に至るまで厳然たる人種的隔離があったのだろうか。

映画技法的には固定カメラの前で俳優が芝居する方法によってはいるが、何か所かカメラがゆっくり移動する場面があった。

この臨場感が増す撮影手法はパストローネ監督が始めたものだという。

また、カルタゴ軍から隠れているファビオとマチステを、宿屋の主人が密告する場面では、画面の奥でバックライトによりシルエットとなっている人物たちが、だんだん手前にやって来るに従い、ライトが当たってやり取りがあらわになるまでをワンカットで表現していた。

これなどは近年においても活用される手法であるが、この時代のサイレント映画で鮮やかに表現されていた。

D・W・グリフィスは「カビリア」のプリントを1本買って何十回と見て、のちの「イントレランス」のヒントとしたといわれる。

「イントレランス」の巨大なバビロン神殿のセット、何百人ものエキストラ、激しい城壁攻略場面などでは「カビリア」の影響というか、スケールをアップさせたその再現が見られる。

両者の間の決定的な違いは、「イントレランス」に宗教的、文化的背景からくる強迫観念的ともいうべき緊張感が途切れないのに対し、「カビリア」では南欧的風土に根差した、おおらかさ、明るさがあることだ。

「イントレランス」における隠れたテーマがグリフィス自身の『狂気』だとしたら、「カビリア」におけるそれは、パストローネの野心としての『歴史的大作の製作』なのだから、それでいいのだが。

ミニチュア撮影による噴火や軍艦炎上の再現、砂漠やアルプスでの大掛かりなロケ、大セットによる宮殿や神殿の再現によるスペクタクル効果は、「イントレランス」出現までは当代随一だったと思われる。

加えて主人公コンビの凸凹ぶり、ヒロイン・カビリアの清順さ、など配役と演技面の面白さ。

カルタゴに対するローマの勝利を描きながらも、イタリアの歴史感を押し付けないおおらかで平明なトーン。

イタリア映画の特色が表れた歴史的サイレント大作だった。

、