我らがミニシアター、上田映劇がまたまたやってくれた。

ジャン・ルノワール初期の代表作「どん底」(1936年)の上映だ。

今回上映された素材は、4Kレストア版というデジタル素材。

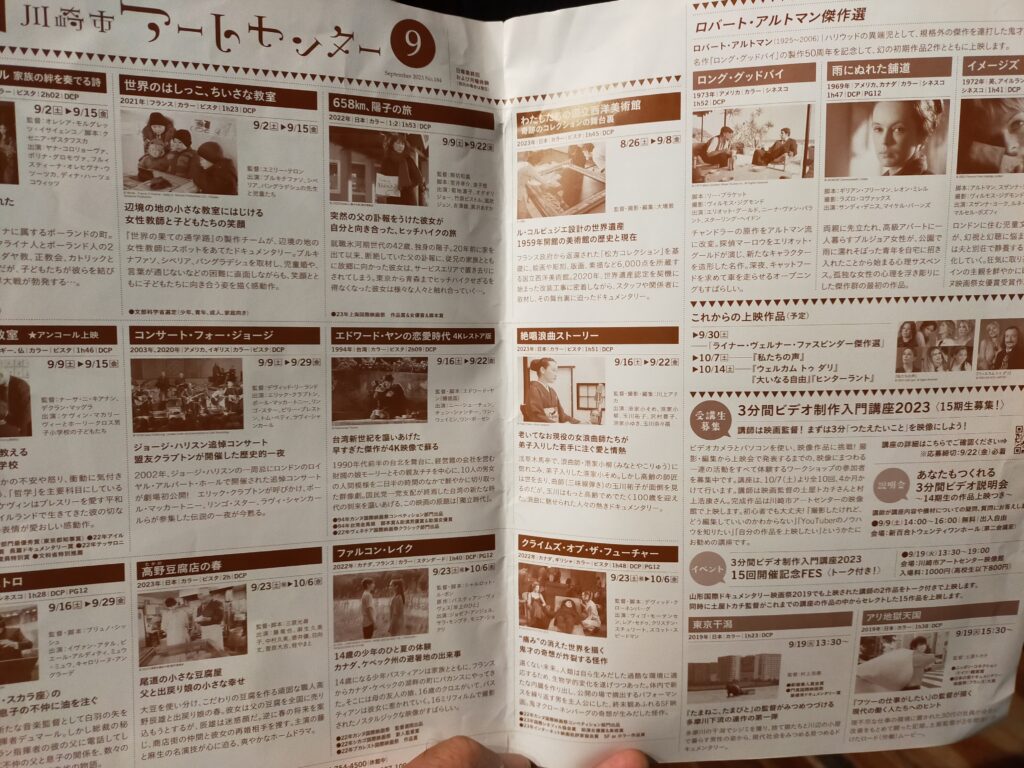

輸入したのは川崎市アートセンター。

川崎市アートセンターは同市麻生区新百合ヶ丘にある、小劇場と上映館からなる、「しんゆり・芸術のまち」を標榜する施設。

小劇場ではミニシアター系の作品を連日上映している。

海外のデジタル化した旧作は、近年精力的に輸入公開されている。

ベルモンド傑作選と銘打って「カトマンズの男」「リオの男」などが上映されたり、ミムジー・ファーマー主演の70年代のムード漂う「モア」「渚の果てにこの愛を」が公開されたり、マルセル・カルネ監督の歴史的フランス映画「天井桟敷の人々」が再輸入されたことは記憶に新しい。

これらの作品の日本での輸入元は、キングレコードだったり、個人会社だったりするようだが、いずれにせよ版権が存在し、またフィルムの状態では(日本では)存在しない海外の旧作品を、映画館の大画面のクリアな映像で鑑賞できることは、名画座やテレビの映画放送がほぼなくなった現在、大変貴重である。

川崎市アートセンターと上田映劇には感謝しつつ、駆け付けた。

「どん底」 1936年 ジャン・ルノワール監督 フランス

「ジャン・ルノワール自伝」(1977年 みすず書房刊)でルノワールはいう。

「シャルル・スパークと私が作り上げたシナリオは、(原作者)ゴーリキイの芝居の原作とは大いに違っていた。われわれはこれを原作者の承認を得るために、ゴーリキイのもとに送った。」(自伝 160P)。

また、「ある役の演技に、すぐ形をつけようとする俳優は、陳腐な形にはまり込む危険を冒している。一個の芝居、一本の映画のいかなる部分たりとも、オリジナルな創造たらずんばあるべからずなのだ。」(自伝 161~162P)ともある。

原作者から映画化の同意が得られたことについては、原作者ゴーリキイが映画を芸術としては全く認めておらず、どうでもよく、送られてきた脚本も読まなかった、との話もある。

ロシア人プロデユーサーからの依頼仕事であるこの作品の製作に際し、ルノワールは熟練の脚本家、シャルル・スパークと共同で脚色して臨んだ。

原作にはない重要な役柄の「男爵」には、舞台俳優にしてフランス高等演劇学校の教授、パリ国立劇場の演出家でもあったルイ・ジューベを起用。

場末のミュージックホールからジャン・ギャバンを見出して抜擢し、ジューベと組ませた。

ジューベが演じた没落男爵。

ギャンブルで遺産を食いつぶし、自殺を決心した夜に泥棒に入ったジャン・ギャバンと意気投合する役柄。

ついにはギャバンらが住む、掃き溜めのような安宿に転がりこんでくる。

この男爵、没落する自身を「人生を振り返っても、その時々に着ていた服でしか覚えていない」と回想するほどで、没落してからが我が人生、といわんばかりの達観した人物。

名優ジューベが演じる浮世離れしたこの男爵を見ていると、ルネ・クレールの「自由を我等に」で、財閥からもとの放浪者に戻った主人公の晴れ晴れとした気分を思い出す。

また、ルキノ・ビスコンテイの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」で、無賃乗車した主人公の運賃を払い、しばらくは自らの露天商に同行させて去っていった、放浪詩人のようなキャラクターをも。

安宿の経営者は、強欲な老人で、その妻はギャバンとの通じていたりする。

店子たちはいずれも老齢だったり、社会に不適合な人物ばかり。

この安宿の人物たちは、しかしルノワールが創造、演出すると、悲惨なばかりではなく、ユーモラスともいうべき人間味が加わる。

人間は必ずしもその一面だけの存在ではない、というルノワール流世界観の創出である。

カメラは彼らの芝居を丸ごととらえようと、あるいは邪魔しないように、長回し移動撮影でとらえる。

時にピントがずれるのも構わずに。

安宿のどぶに咲く一輪の花たる、ナターシャが意に添わぬ監督官に誘われてガーデンレストランでデートするシーン。

カメラは、べたべたするアベック客などの様子を捉えつつひたすら移動してゆき、ナターシャと監督官のテーブルに行きつく。

まるで舞踏会で繰り広げられる踊りの渦に迷い込むときのマックス・オフュルス(「輪舞」「たそがれの女ごころ」)の移動するカメラのように。

ルノワールは自伝でいう、「男爵は観客にとって親しみ深い存在となり、観客はギャバンと一体化して、男爵の物語を聞こうという気になるのだ。」(自伝 164P)。

ルノワールの「どん底」は、ルノワールとスパークが創造したルイ・ジューベ扮する男爵の物語でもあり、その人物により照射されるギャバンらどん底に住む人間味ある人物らの物語でもあった。