アービング・サルバーグは、創世記ハリウッドの第二世代の製作者で、ユニバーサルを経てMGMで活躍し、デヴィッド・O・セルズニック、ダリル・F・ザナックとともに、当時のハリウッドで「奇蹟の若者たち」と呼ばれた。

サルバーグは、その存在がのちに伝説となり、スコット・フィッツジェラルドの小説「ラスト・タイクーン」のモデルとなった。

アービング・サルバーグ。妻のノーマ・シアラーと ニューヨークのユダヤ人移民の中流家庭に生まれたサルバーグは、第一世代のタイクーンたちとは違っていた。

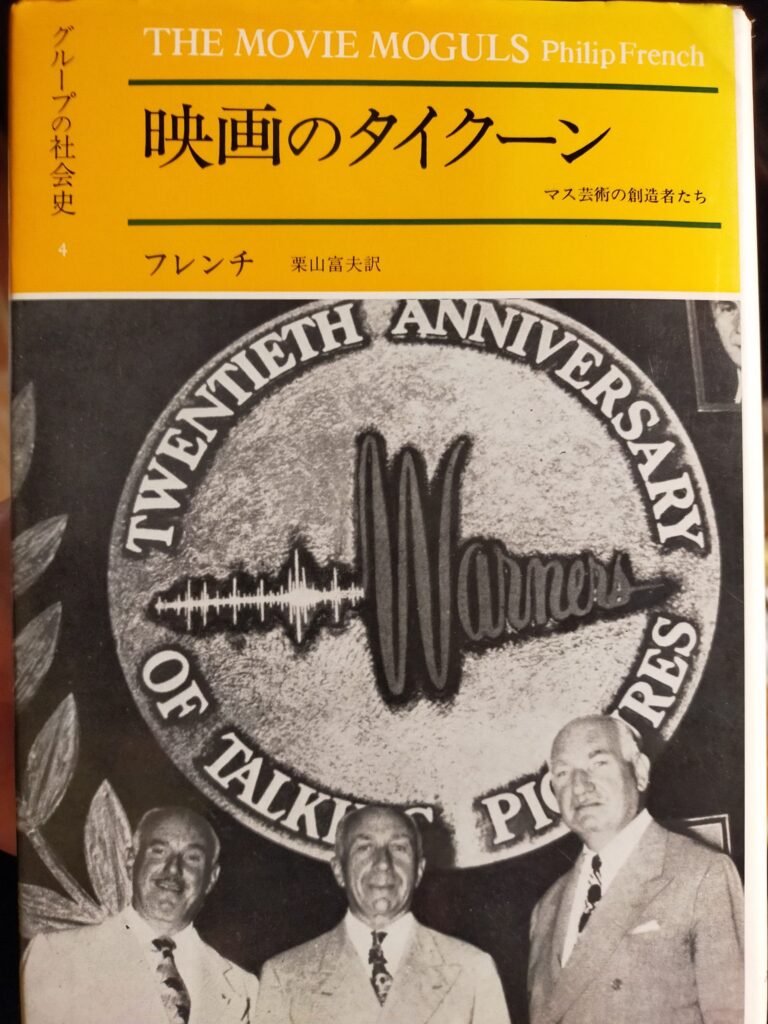

1972年みすず書房刊「映画のタイクーン」。フィリップ・フレンチ著。表紙はワーナー兄弟 英国人著者による「映画のタイクーン」ではサルバークについて、『看板作品なる、あまりもうけは期待できないが、撮影所に名誉と活気をもたらし、優れたタレントの出演を容易にした作品を制作した。』(同著P80)と評価している。

『サルバーグの存在とその影響力のおかげで、MGMはハリウッド随一の最も華々しい撮影所となり、その体裁の良いスタイルときちんと整った作品、きら星のごとく並ぶスターたちで有名だった』(同P82)とも。

「映画のタイクーン」より また、パラマウントの制作部長B・P・シュルバーグを父に持つのちの小説家バット・シュルバーグによる「ハリウッド・メモワール」ではサルバーグについて、ハリウッドで最高の教養人の一人だとしたうえで『サルバーグは酒をたしなまず、一日二十時間働き、美人の妻ノーマ・シアラーと結婚後も一緒に住み続けた彼の母親に尽くした病弱な聖人であった』(「ハリウッド・メモワール」P307)と述べている。

あるフランスの映画人もサルバーグについて称賛している。

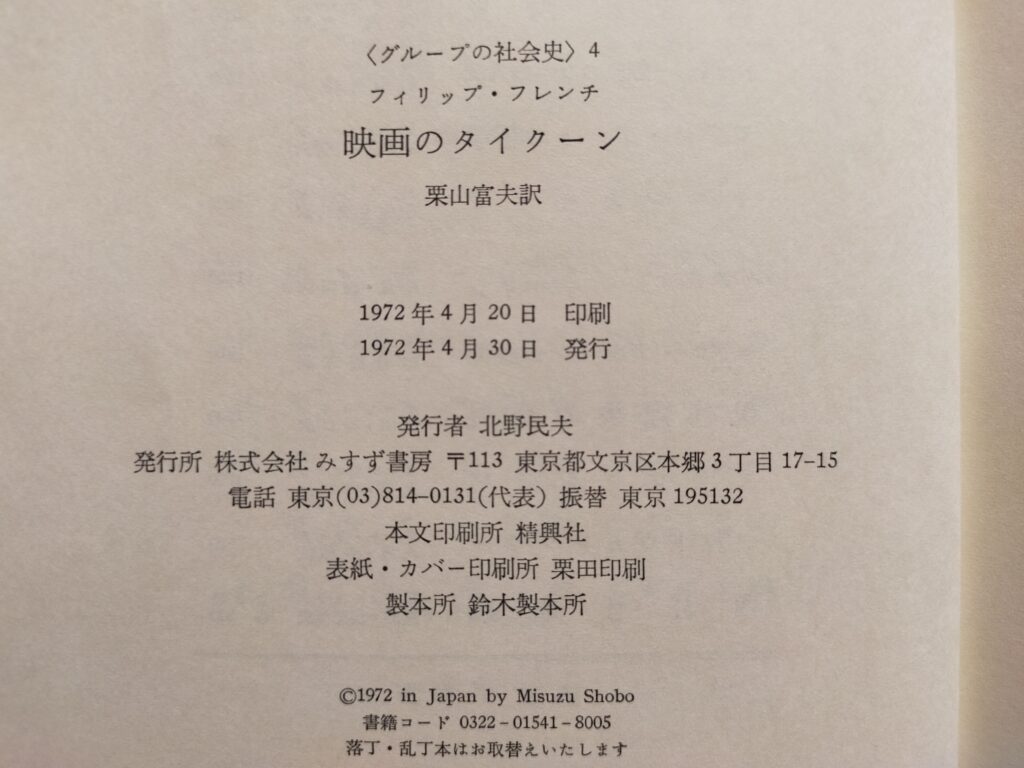

ここに山田宏一著の「わがフランス映画誌」(1990年 平凡社刊)があり、著者が1987年の第二回東京国際映画祭に来日したブロンベルジェにインタビューした記事が載っている。

ブロンベルジェの回想から浮かび上がるのは、効率と興行力のみを追求する製作者像ではなく、映画という文化の創造性をも尊重することができた、ハリウッドプロデューサーの姿だった。

ピエール・ブロンベルジェによるサルバーグについての回想が載っている「わがフランス映画誌」 サルバーグはしかし、1936年37歳の若さで肺炎で死んだ。

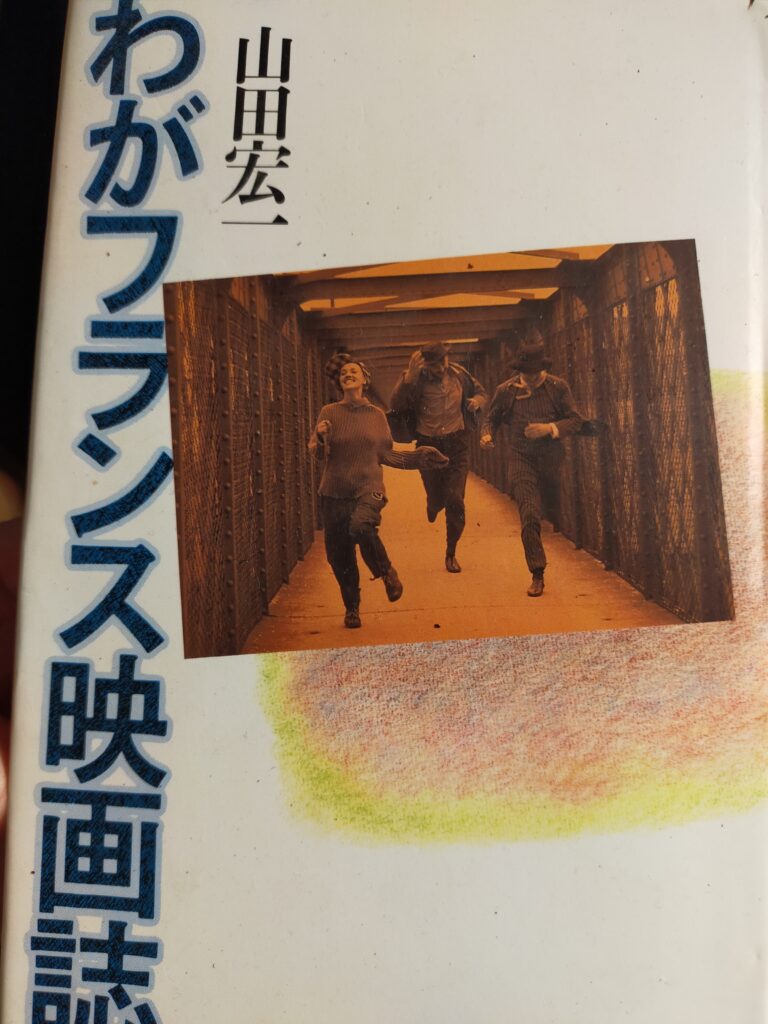

「ベン・ハー」 1925年 フレッド・ニブロ監督 MGM

サルバーグがMGMのタイクーン、ルイス・B・メイヤーと共同制作したサイレント映画の巨編。

エルサレムに登場するメッサラ 原題は「Ben-Hur:A Tale of the Christ」。

ベンハーに扮するラモン・ナヴァロ(右) 1880年に発表されたという原作をもとにしている。

気になったのは、イエスの誕生を予言して「東方の三賢人」が供物をもって祝った、とわれわれが記憶していることが、本作では「南方の三賢人」としてアフリカからやって来る内容になっていたこと。

キリスト教には1800年代にイギリスで設立された「救世軍(Salvation Army)」という組織がある。

ベン・ハーの性格描写も実利的で、上記のRhgion発言のほか、戦車競走に勝ち怨敵メッサラを屠った後「目的を喪失したこれからどうしよう」と悩み「そうだイエスに帰依してRhgionに参加しよう」というが、まるで実利名誉に満足した金持ちが宗教に寄付し布教にいそしもうとするように見える。

何より目を見張るのはそのスケール。

戦車競走の競技場 いずれにせよ正々堂々、何の迷いもない価値観の映画化は、現代の迷いに満ちてヒネくれた映画にはない、王道感と幸福感に満ちたものだった。

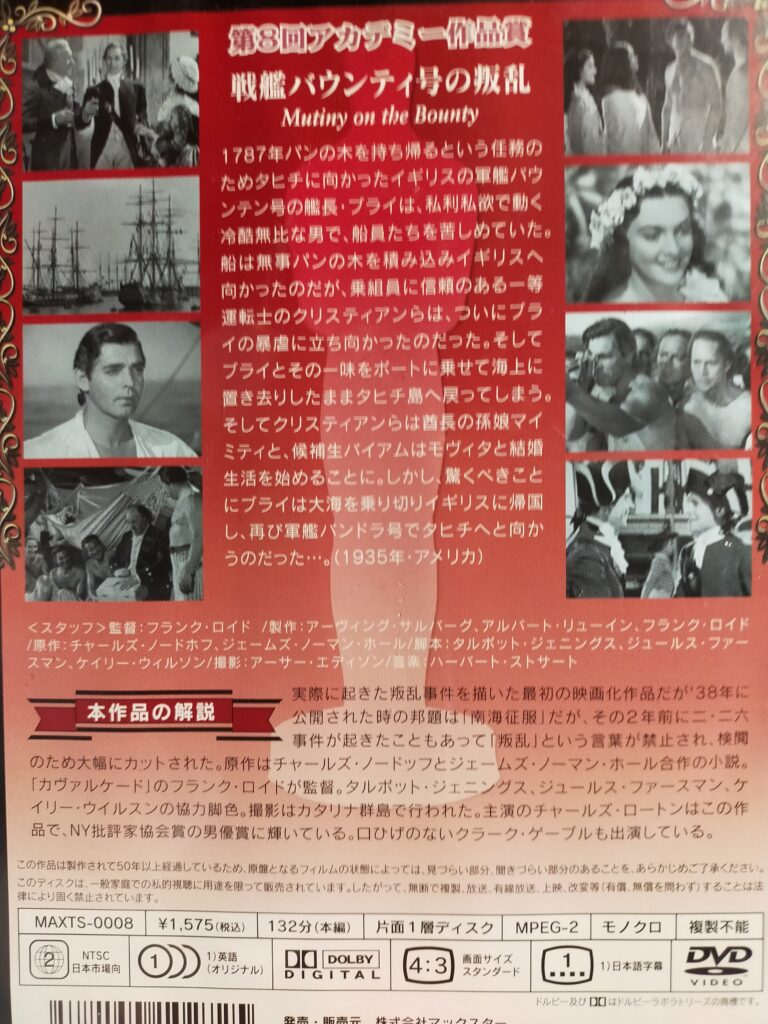

迫力ある戦車競走シーン 「戦艦バウンテイ号の叛乱」 1935年 フランク・ロイド監督 MGM

「ベン・ハー」でキリスト教原理主義的満足を観客にもたらしたサルバーグは、本作で権威主義的強権や非人間的な規則などに対して人間性尊重の観点からの批判を試みた。

史実に基づく映画化だという。

チャールズ・ロートンとクラーク・ゲーブル タヒチでは若者たちが船をこいでバウンテイ号に殺到し、娘たちは船員を歓待する。

タヒチに着いたバウンテイ号に漕ぎ出す島民 一方、ゲーブルとトーンの両士官ら反乱組は艦長を追放しタヒチの南洋美人をパートナーとして楽園のような暮らしぶりである。

フランチョット・トーンとタヒチの恋人 カタリナ諸島での長期ロケ。

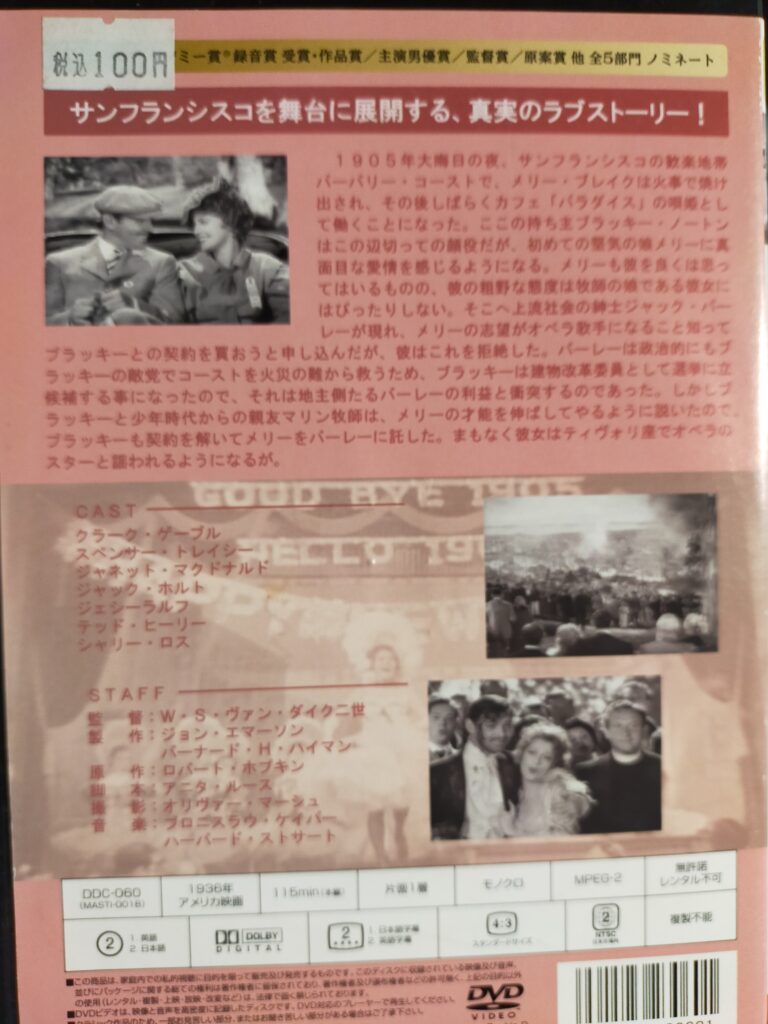

「桑港」 1936年 W・S・ヴァンダイク監督 MGM

この作品に描かれたものは製作者サルバーグの理想なのかもしれない。

舞台はサンフランシスコ。

パラダイスにてゲーブルとジャネット・マクドナルド(右端) ブラッキーは地元育ち。

乱暴だが人間性に満ちた男ブラッキーが、純真な歌姫マリーに惹かれる。

マクドナルドとゲーブル すったもんだの挙句ブラッキーのもとに戻り、黒いストッキング姿のミニスカートで舞台に出ようとするマリーを、パラダイスの楽屋で止める神父。

そうは言いながらも心ではブラッキーを愛しているマリーは、カフェ組合の出し物コンテストに勝手にパラダイス代表で出場し優勝する。

ジャネット・マクドナルド マリー役のジャネット・マクドナルドは、ブロードウエイのミュージカルスターからハリウッド入り。

また終盤の大地震のシーンが大掛かり。

悪の道に染まった人間の救い、愛する人を魂の目覚めへ導く純な心。

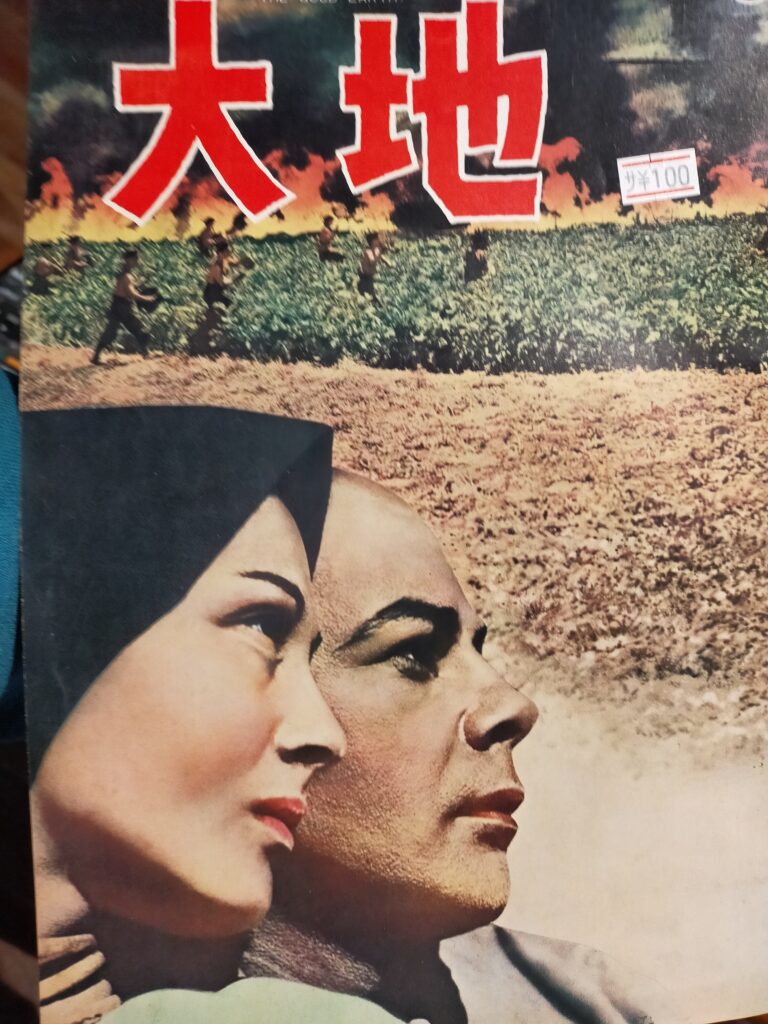

「大地」 1937年 シドニー・フランクリン監督 MGM

映画の冒頭、アービング・サルバーグに捧げるとの文言が入る。

サルバーグの理想像が主役の一人、ルイーズ・ライナーの演技によってもたらされた。

1965年の日本再公開時のパンフレット 原作はパール・バック。

ルイーゼ・ライナー 主役の中国人夫婦を演じるのは、ポール・ムニとルイーズ・ライナー。

村民を指揮するワンルン ハリウッド映画である以上、主役は英語でしゃべらなければならないし、本作品はドキュメンタリーではない。

ワンルンとオーランに扮した、ライナーとムニ オーランは実家が飢餓で流浪中に売られ豪農の下女として生活していた。

映画の製作陣(サルバーグと監督のフランクリン)は、演技者として力のあるルーズ・ライナーに、メイクを施し、この映画の製作意図を伝えて、西洋人としてはこれ以上ないほどの中国人農婦オーランを作り出した。

オーランに扮するライナーと子供たち 雹が降り出す嵐の中の麦の刈り入れ、辛亥革命間近の都市部での暴動と鎮圧、ラストのイナゴの襲来と闘う人々。

農婦オーランの生涯はまさに大地そのものだ、という本作の主題がルイーズ・ライナーの演技によって見事に現れていた点を称賛したい。