ラピュタ阿佐ヶ谷で、渡辺祐介監督、緑魔子主演の2作品を見た。

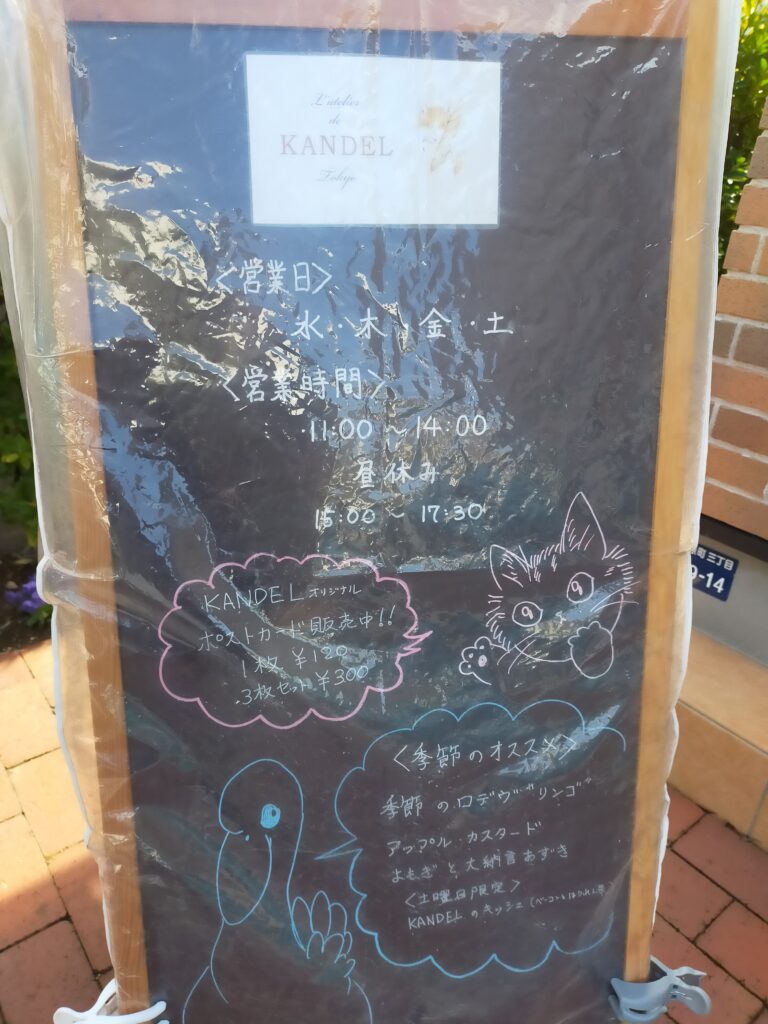

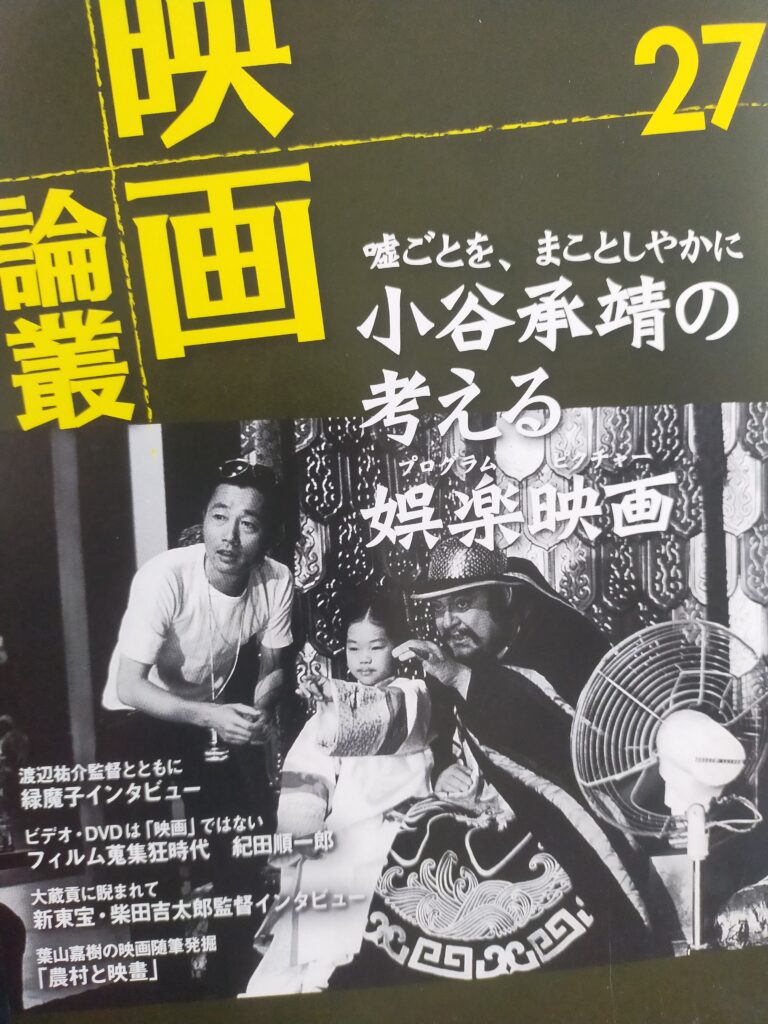

手許に国書刊行会発行の映画雑誌「映画論叢27号」(2011年発行)がある。

ラピュタのロビーで展示発売していたものだ。

緑魔子のインタヴュー記事が載っていた。

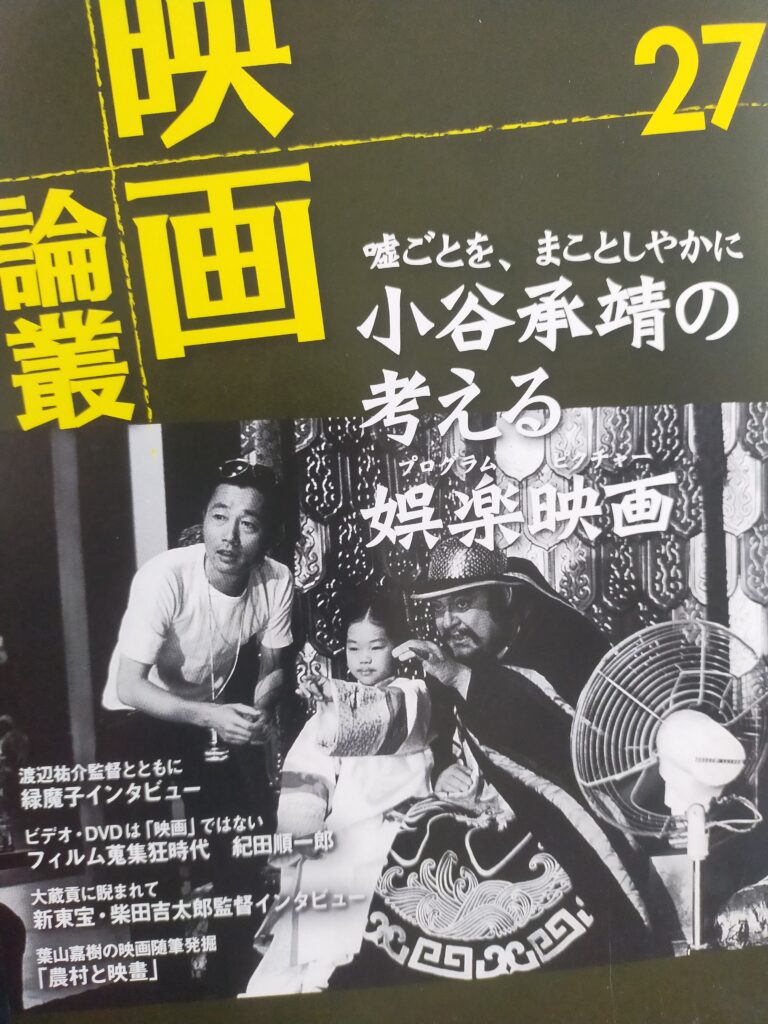

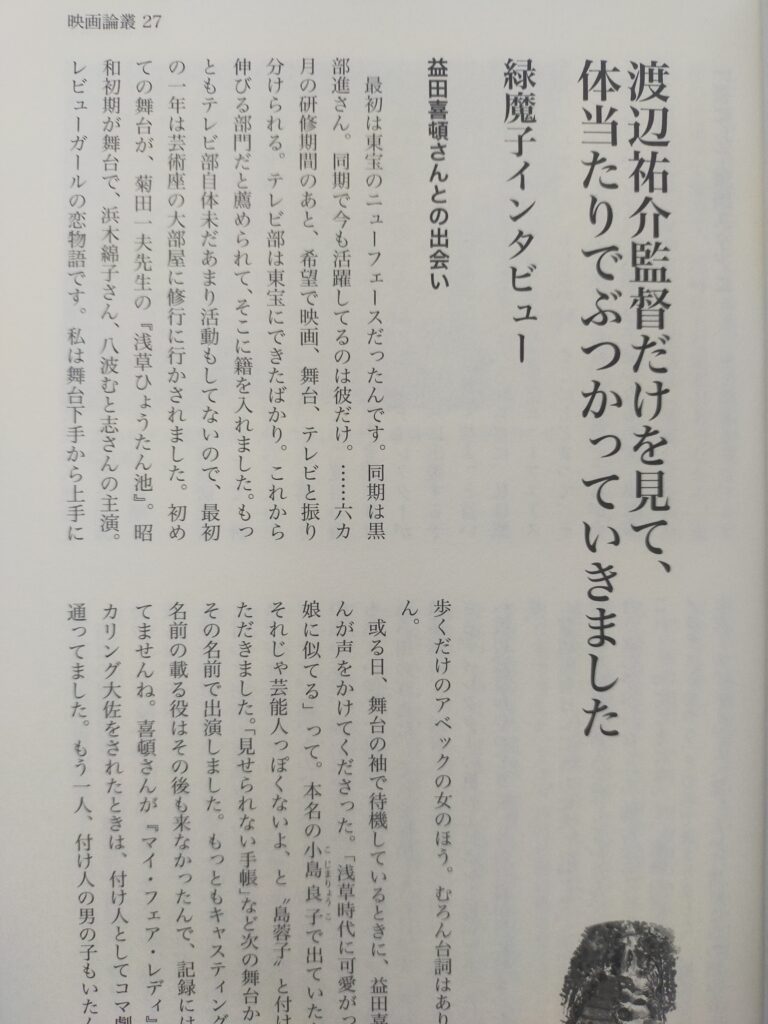

「渡辺祐介監督だけを見て、体当たりでぶつかっていきました」と題するインタヴューは、1944年生まれの緑が実年齢67歳のころのもの。

芸能界に入った頃のことから、東映での映画デヴューに至るまでの時期を中心に語られている。

貴重なオフショット。渡辺監督の人柄、女優陣との信頼関係がうかがえるようだ

貴重なオフショット。渡辺監督の人柄、女優陣との信頼関係がうかがえるようだ

(以下、抜粋・要約)

・東宝ニューフェイスとして芸能界入り。

当初はテレビ部に所属し、芸術座、NHK演劇研究所などで研修。

・ある日新宿でスカウトされ、撮った写真が、渡辺祐介監督の目に留まり「二匹の牝犬」の妹役としてカメラテストを受けた。

芸名の緑魔子は渡辺監督の命名。

・「二匹の牝犬」出演に当たっては、渡辺監督が「全部僕の言うままに動いて」との言葉通りに動いた。

監督さんの方だけ見て、体当たりでぶつかっていった。

監督が「君が持っている力が100だとしたら120出たよ」と言ってくれた。

・(共演の)小川真由美はすごい美人でやはり「違うなあ」と思った。

やさしくてお姉さんみたいな感じ。今でも「お姉さん」と勝手に思っている。

・契約は(東映との)専属で1年契約。

本数契約。「二匹の牝犬」のギャラは5万円。

・「二匹の牝犬」はヒットして何週も続映したのに(私自身は)東映ではあまり大事にされなかった。

・「非行少女ヨーコ」で共演した梅宮辰夫はヤクザっぽくて怖かったけど、共演の女性にコナをかけるような人ではなかった。

・渡辺監督以外で心に残っているのは関川秀雄監督。

居酒屋でロケの出待ちをしているときに、関川監督が熱燗を頼んでくれて「あったまるから少しならいいよ、飲みなさい」と言ってくれた。

優しい人でした。

勝手な引用が長くなったが、渡辺祐介監督との信頼関係、他の役者たちとのほんわかした交流、当時の大泉撮影所での撮影風景が再現されたかのようなインタビューとなっている。

何より緑魔子本人の飾らない人の好さ、子供のような感性がよく出ている。

作品がヒットしても東映では大事にされなかったとか、梅宮辰夫に迫られなかったとか、映画撮影所の世界に染まり切らない緑魔子の人間性が感じられる。

「二匹の牝犬」 1964年 渡辺祐介監督 東映

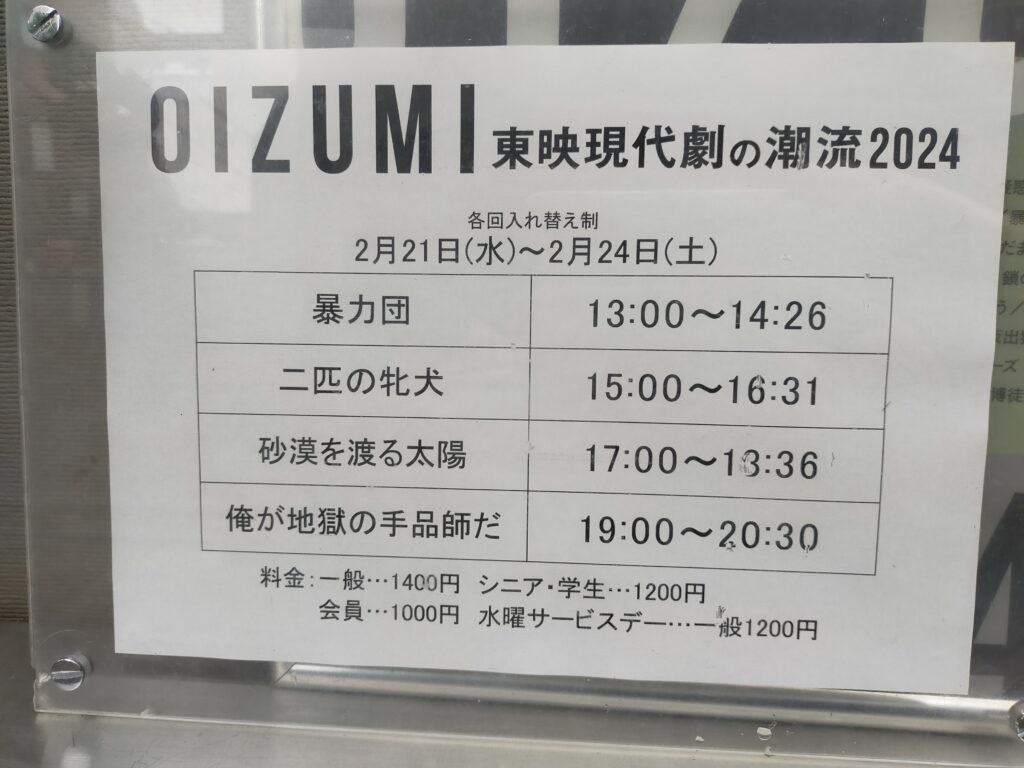

1960年代の東映大泉撮影所。

当時の監督陣は佐伯清、小林恒夫、村山新治、石井輝男、関川秀雄、瀬川昌治、渡辺祐介、家城巳代治など群雄割拠の実力派メンバーがそろっていた。

東映発足当時に、今井正や関川秀雄を起用して「ひめゆりの塔」「きけわだつみの声」を企画しヒットさせた大泉撮影所が集めそうな、右から左までを網羅した顔ぶれ。

天下の東宝、松竹のレッドパージ組の関川秀雄、家城巳代治の両巨匠組から、倒産した新東宝からの横滑り組の石井輝男、瀬川昌治、渡辺祐介まで、一筋御縄ではゆかない面々である。

東映に助監督で採用された、佐藤純也、深作欣二、降旗康男などが監督に昇進し、大泉撮影所の主力となるのは60年代中盤以降のこと。

佐藤、深作らの手堅く斬新な作風に、家城巳代治や関川秀雄ら他社出身の実力派監督が与えた影響はいかばかりだったろうか。

「二匹の牝犬」は新東宝で3本ほど撮り、1961年に東映に移籍した渡辺祐介が監督したオリジナル作品。

渡辺は東映在籍中の1962年から1967年の間に十数本の現代劇を撮っている。

主には京都撮影所で製作される時代劇の併映用のモノクロ作品が多かったが、その中では1964年の「二匹の牝犬」「悪女」「牝」の3本が特筆される。

前2作は主役に小川真由美を起用、また全3作に新人緑魔子を抜擢、現代における女性性の根本に迫る作品となった。

東映を離れてからの渡辺監督は、東宝や松竹でドリフターズものを十数本撮った後、松竹、東映でのピンクがかったコメデイをコンスタントに発表。

1970年代に入って「必殺仕掛人」シリーズや「刑事物語」シリーズも手掛けている。

何でも屋の職人監督然とした経歴だが、これだけ途切れなく監督のオファーが続いたのは、商品映画の作家としての腕が確かだったことと、製作サイド(およびキャスト)とのトラブルがなく、業界的に信用されていたからだった。

渡辺監督の人間性が浮かび上がる経歴である。

出身母体の新東宝が倒産する前の大蔵貢体制時代に監督昇進し、移籍した東映では、映画量産時代を背景に、併映用作品ばかりとはいえコンスタントに映画を撮れたことも幸運だった。

60年代中盤の大泉撮影所では、題名さえどぎついものにして居れば内容を自由に撮れたともいう(ヒットしなかった場合などの結果責任は撮影所長から厳しく追及されるのは自明だが)。

1958年の売春防止法施行日の赤線街から話がスタートする「二匹の牝犬」。

1927年生まれの渡辺監督にとっては赤線の存在はあるいは身近なものだったはず、法律の施行に伴い、店を出てゆかざるを得ない女たちのやるせなさが漂うプロローグが印象に残る。

オリジナルポスター。重要なわき役の若水ヤエ子の名前が載っていないのは如何。

オリジナルポスター。重要なわき役の若水ヤエ子の名前が載っていないのは如何。

撮影所長の岡田茂から、「ノースターで女を描いてみろ」といわれ、文学座の小川真由美と新人緑魔子をキャステイングした渡辺監督。

小川のキャステイングはテレビ番組の悪女役で好評だったから、また新人・緑については眼が気に入ったからだった。

劇団の資金難から文学座の俳優が多数出演したが(北村和夫、宮口精二、岸田森など)、むしろ印象に残るのは渡辺監督御贔屓だという若水ヤエ子に加え、東映所属の宮園順子らトルコ嬢役の女優たち。

千葉の漁村出身で赤線廃止のときに店に流れ着き、女将の言うままにトルコ嬢として売れっ子になり、収入を株で運用する主人公(小川)と株屋の担当社員(杉浦直樹)がメインキャスト。

主人公の夢は貯めた200万円を元手に美容院を経営すること。

その主人公のアパートに千葉から家出してきた腹違いの妹(緑)が闖入する。

調子がいいだけの株屋(杉浦)が無節操な欲望のままに姉妹に絡む・・・。

主人公の棲む世界は、トルコ風呂とみすぼらしいアパートを結ぶ線上にある。

トルコ嬢の控室には下着姿の女たちがタバコを吸い、ラーメンをすすり、花札をしている。

売れっ子の主人公はヒョウ柄の派手な水着姿で客を選別するなどやりたい放題。

トルコ嬢たちはぎすぎすした感じはなく、ワイワイ賑やか。

年増の若水ヤエ子を立て乍ら、時には社員旅行で箱根まで行ったりする、「昭和の距離感」。

主人公の棲むアパートは、風呂はなくトイレ、洗濯場は共用?だが、主人公は隣近所に愛想がよい。

主人公が育った昔ながらのコミュニテイをおもわせる。

渡辺監督の女性陣に対する視線は優しい。

一見、非人間的に金に執着しているように見える主人公は周りに愛想がいい古いタイプの人間として描いている。

だからこそ株屋(杉浦)のいい加減さと裏切りが許せない。

トルコ嬢たちの人間味あふれる描写にも監督の温かい目が注がれている。

ところが緑魔子にだけは監督の突き放した視線が注がれる。

突き放したうえで、その新人類的なキャラに興味津々に注がれる視線が。

緑魔子がフレッシュだ。

20歳の締まった体。

開き直った時の座った眼。

一度聴いたら忘れられない甘ったるい声。

すっかり参ってしまう株屋(杉浦)の気持ちもわかる。

緑魔子の出現は、のちの桃井かおり、秋吉久美子らの路線の原典となった。

この3人の中では緑魔子が一番いい。

緑魔子は年をとったら北林谷栄になりうる素質がある、あとの二人には無理だ。

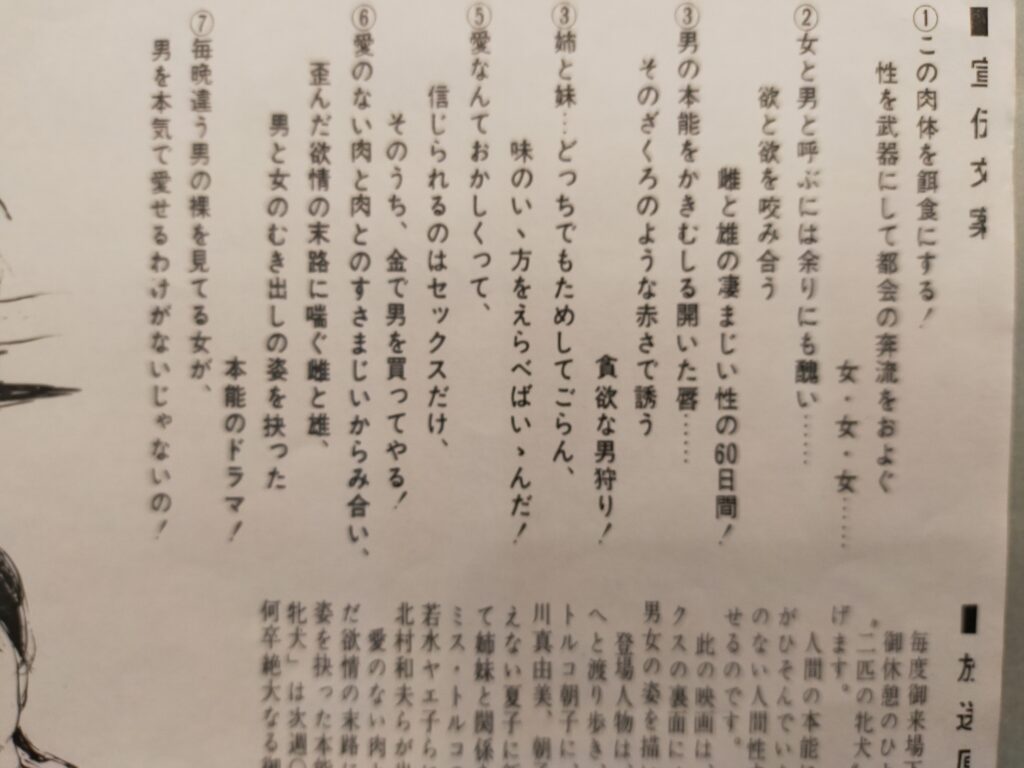

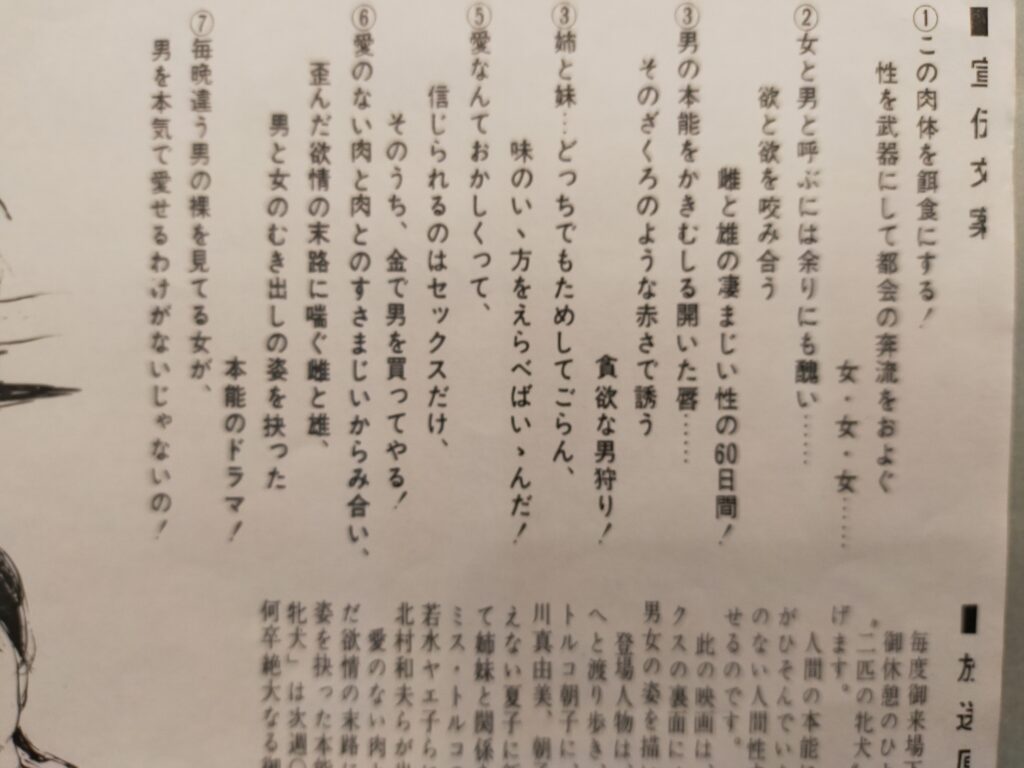

ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーに掲示された作品のプレスシートより。劇場向けの宣伝文句が並ぶ

ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーに掲示された作品のプレスシートより。劇場向けの宣伝文句が並ぶ

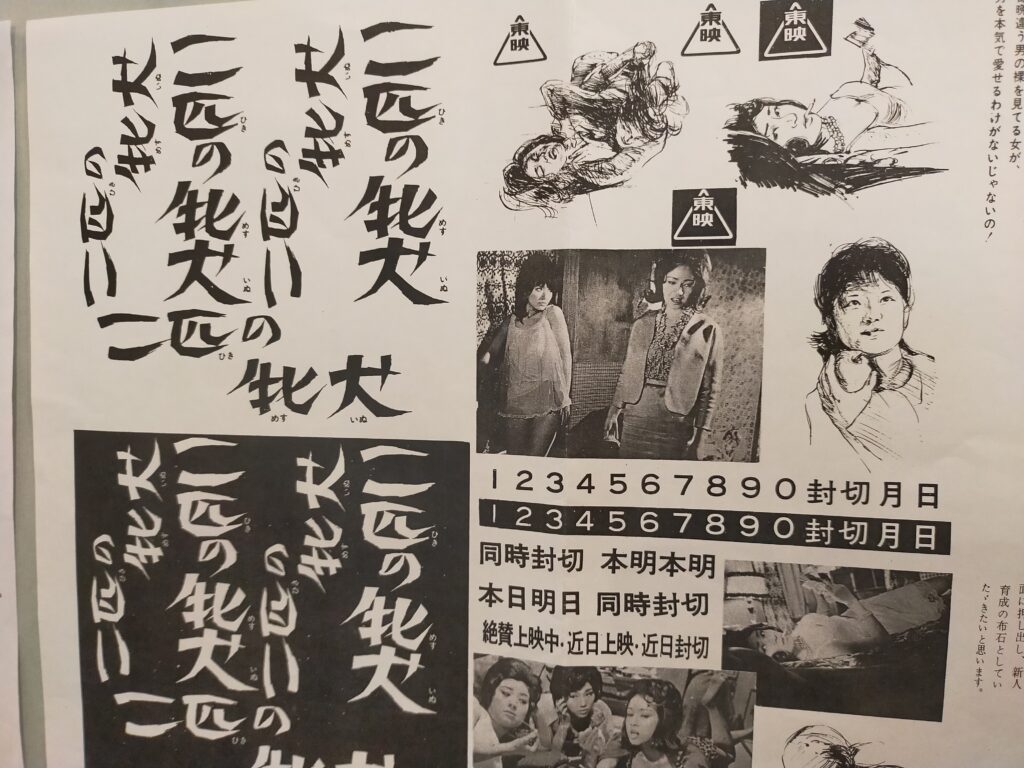

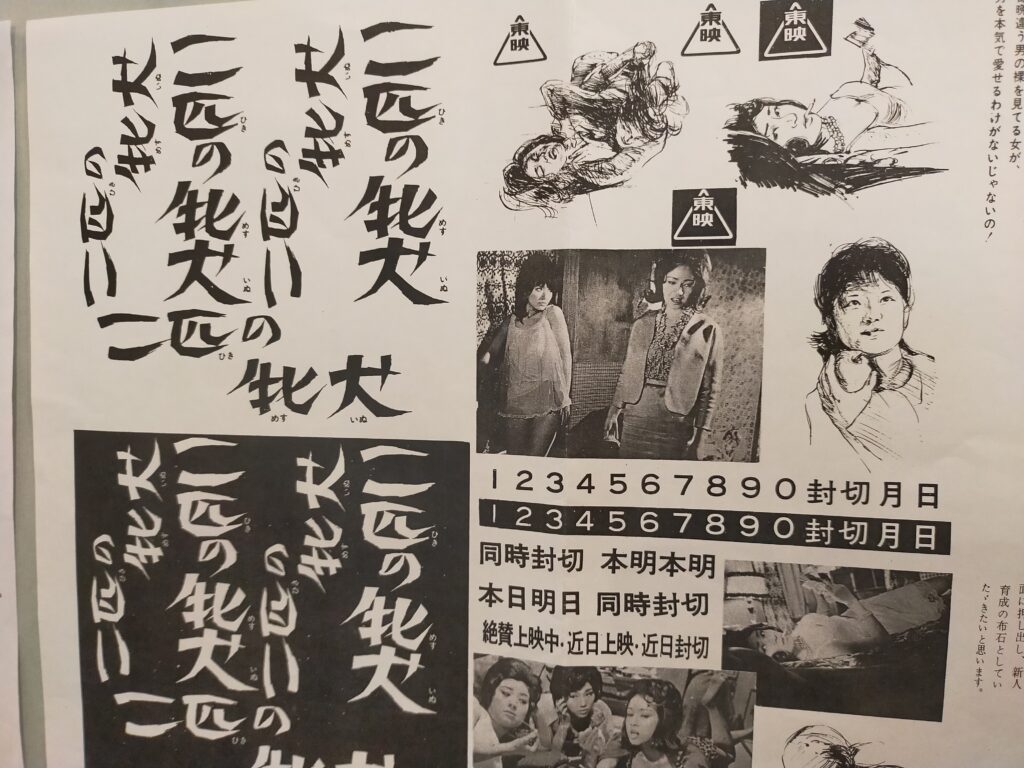

同上。タイトルデザインなどが列挙されている

同上。タイトルデザインなどが列挙されている

地方出身の姉妹が東京で再開し、傷つけあうという「二匹の牝犬」の物語の骨格は、同じく東映の「天使の欲望」(1979年 関本郁夫監督)を思い出させる。

「天使の欲望」の姉役・結城しのぶは清楚な美人がはまり役の女優だったが、本作では悪女役を体当たりで熱演。

美形の悪女で低い声、というところが小川真由美に似ているといえば似ている。

調子がいいだけの株屋を演じた杉浦直樹は、とぼけた表情が18番で相変わらずの演技だったが、最後主人公にとどめを刺されて目を見開いて這ってゆく断末魔の姿には妙に迫力があった。

小川真由美は適役で存在感はさすがだが、すごんだり、捨て台詞を吐く演技はすでに見慣れた感じで新鮮味がなく、むしろ株屋(杉浦)を刺した後の、影を生かしたライテイングに浮かぶ表情がハッとするほど記憶に残った。

けれんみたっぷりの演出に劇的な演技で応えて活きる女優さんなのかもしれない。

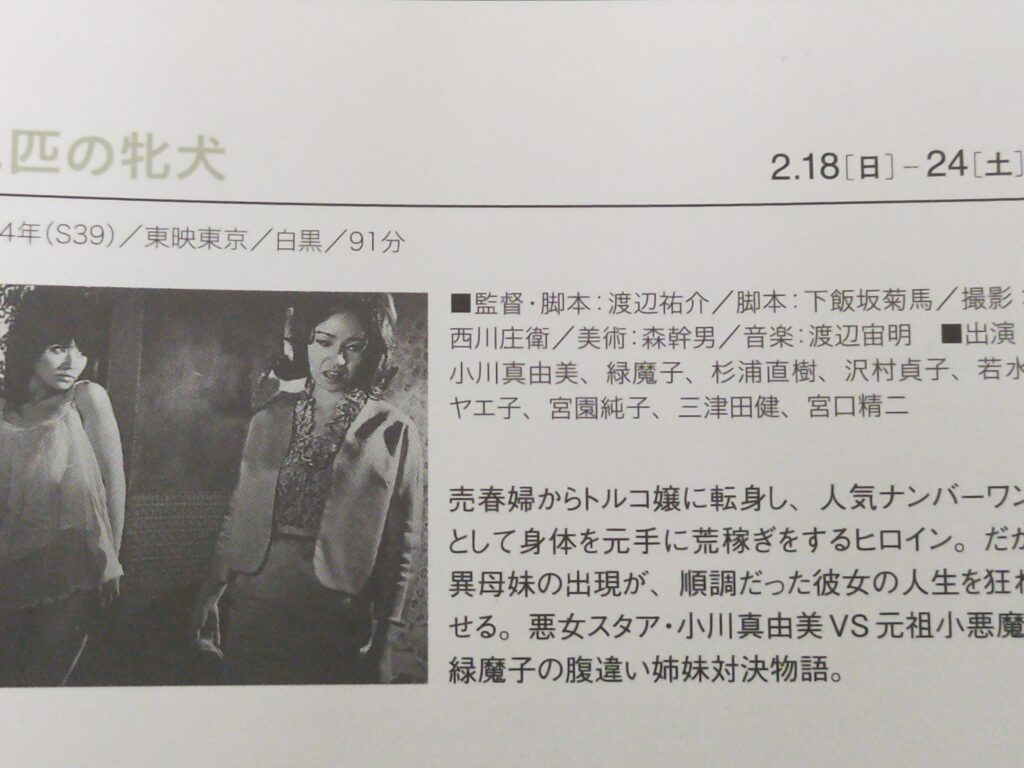

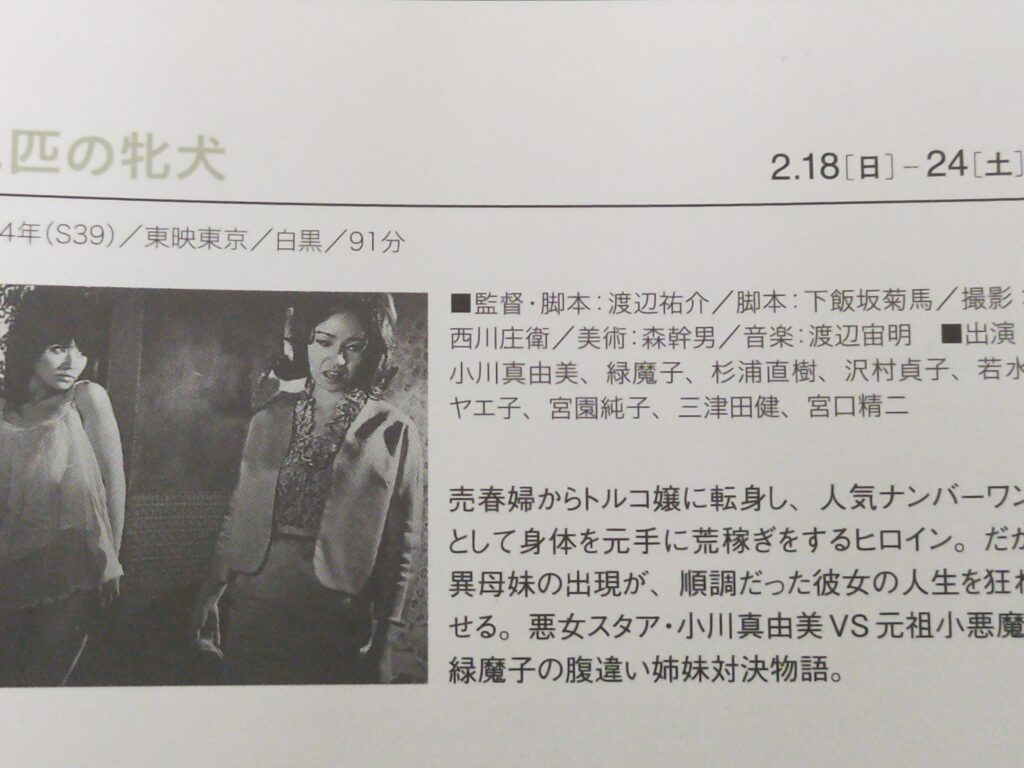

オリジナルポスター。この版には若水ヤエ子は載っている

オリジナルポスター。この版には若水ヤエ子は載っている

作品を通して、東映らしいヤクザでマッチョな男優の姿がなく、どこか新東宝的な「安易で雑多で庶民的」なムードも漂い、何より若い二人の女優たちが懸命に演技する姿は「悪女」というより女性というものの人間性を感じさせた。

渡辺監督が描きたかったのは、底辺に生きる人間性たっぷりでエネルギッシュな女性像だったのだろう。

同時に新人類的・ドライな女性の出現も予告しつつ。

オリジナル脚本はたっぷりとエピソードを盛った力作だが、人間性の追求はひとまず置いてサスペンスに徹してみても見ごたえのある娯楽作になったのではないか、と想像する。

作り物めいた構図の中で小川真由美がとてつもなく「活きる」のではないか、と思うからだ。

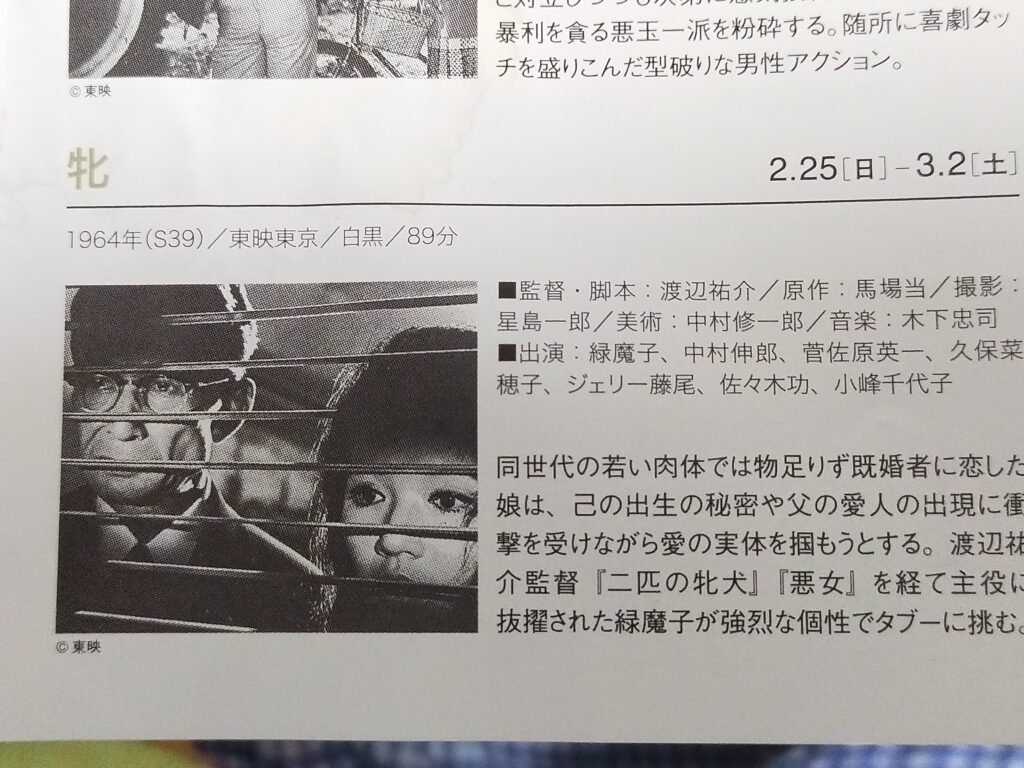

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

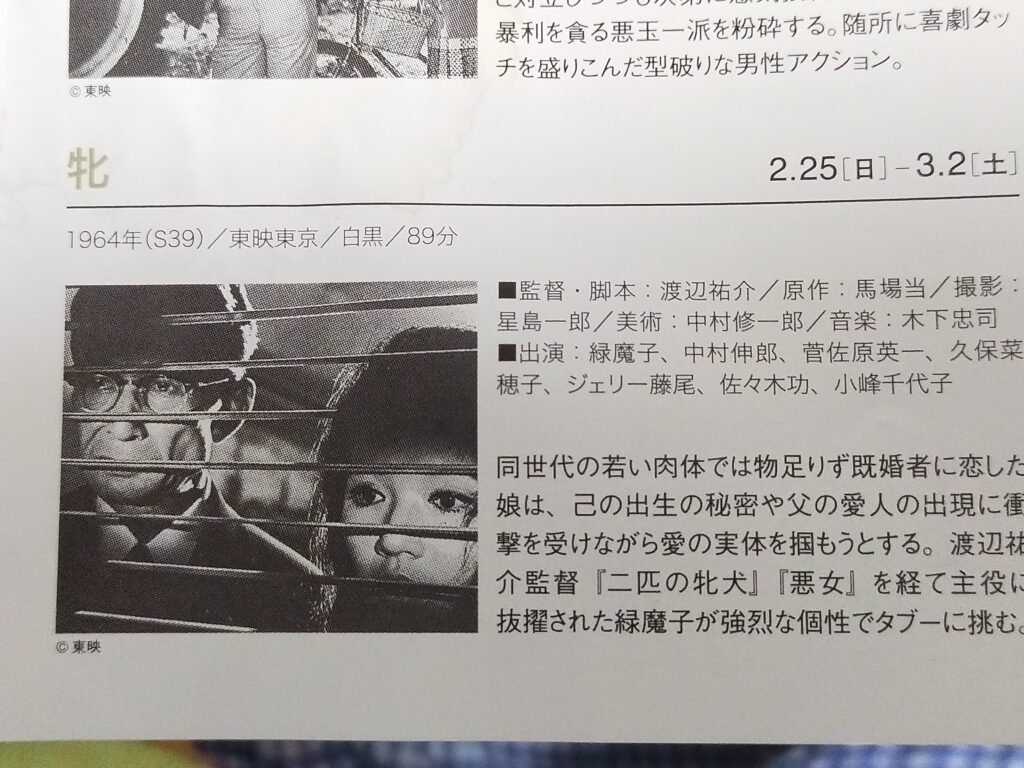

「牝」 1964年 渡辺祐介監督 東映

渡辺祐介×緑魔子の第3作。

3本は同じ年に立て続けに撮られている。

「二匹の牝犬」「悪女」と起用できた小川真由美は撮影所を去って舞台に戻った。

ここで、人気(というかセンセーショナリズム)が出てきた緑魔子で1本。

題名さえどぎつければ題材は自由。

馬場当の原作を渡辺が脚色(クレジットタイトルより。ほかの資料では両者の共同脚本となっている例もある)。

音楽は木下恵介の弟の木下忠司。

助監督、降旗康男。

緑魔子の相手役に菅佐原栄一。

脇に久保菜穂子、ジェリー藤尾、佐々木功。

そしてなんといっても中村伸郎。

松竹にも出演しているが、新東宝的というか新鮮さのかけらもない菅佐原栄一はマイナー感たっぷりだ。

本物の新東宝出身の久保菜穂子は、池内淳子、大空真弓、三ツ矢歌子とともに新東宝脱出後に大成した女優で、この時すでに貫禄が出てきた久保は説得感十分の謎めきよろめき人妻を演じる。

ジェリーは新東宝最末期の「地平線がギラギラツ」(1961年)からの「引き」なのだろうか、東宝「若大将シリーズ」で青大将の天敵のバンドリーダー役(ビートルズのパロデイ)も強烈だったが、本作ではヒロイン(緑)のことをオタクと呼ぶなど、若者の虚無感、人間関係の希薄さを演じて芸達者ぶりを見せている。

佐々木功は大島渚「太陽の墓場」での気弱なチンピラ役からの援用か。

そして中村伸郎。

年代的に前後するが、東宝「豹は走った」(1970年)の黒幕役(表面上は日本商社の重役)も適役だったが、その前に東映の併映作品でまさかの体当たり演技をこれでもか、と見せていたとは!

あるいは「牝」での現代通俗劇への適応ぶりがのちの悪役開眼へとつながっていたのか。

中村伸郎恐るべし。

主役抜擢の緑魔子は本来の真面目さ、素直さを発揮して一生懸命に演じている。

体を通してのエロはほとんどなし。

表情と存在感で若者の虚無感、不毛感を演じる。

そこからエロがにじみだす。

若いので退廃ではなくエロだ。

退廃は久保菜穂子が全盛期の色気をもって醸し出す。

緑と菅佐原の代償行為的不倫関係の不毛。

緑と中村のファザコン的な父娘関係のもどかしさ。

中村と久保のなし崩し的不倫の不健康さ。

緑とジェリーらの若者の暇つぶし的交流と希薄な関係性。

これらの人間関係が混然となって映画は進む。

際どくまた観念的なセリフの背景に木下忠司の明るい音楽が流れる。

久保や緑を相手にキスシーンを繰り返す初老・中村伸郎の鬼気迫る表情!

迷走し、錯綜するストーリーの挙句、ドラマの核心は父娘のタブーを越えた愛、であることがわかる。

が、本当にそれがこの作品のテーマだったのか。

ラストシーン。

父娘の葬式の帰りに何事もなかったように元妻の肩を抱く菅佐原としなだれかかる久保。

二人は離婚したのではなかったか。

虚妄の二人を包む退廃と諦めと官能。

その逆説的現実味と不条理と深い絶望感。

父娘の愛が「純粋」だったからこそ、対比的に描かれる菅佐原と久保の夫婦の、ぬめぬめしてふてぶてしい開き直りがリアルだ。

1年の間に緑魔子を素材にして3本連作した渡辺監督。

大島渚は松竹で1960年の1年間、「青春残酷物語」と「太陽の墓場」をヒットさせ、会社から「さあもう1本」とせっつかれて「日本の夜と霧」というヒットしない題材に「逃げた」のだった。

「この作品を撮らないと前に進めない」と言って。

1964年の渡辺祐介は「二匹の牝犬」「悪女」「牝」の3本を、「逃げず」に撮った。

大松竹の若きエース監督に祭り上げられた大島とはかなり立場が違い、モノクロの併映作品を作る立場ではあったにせよ、スマッシュヒットを放ち続けた渡辺祐介。

何より緑魔子という存在を世に出した功績は大きい。

さすがに3本目の「牝」では観念劇に「逃げた」気配がするとはいうものの、この年の渡辺祐介や恐るべし、と思うのは筆者だけだろうか。