ハリウッドの「最高傑作」をひとつだけ選ぶということが可能なら、「市民ケーン」を選ぶのが順当なのではあるまいか。(1986年オットー・フリードリック著「ハリウッド帝国の興亡」訳書P133)。

と評される「市民ケーン」。

若き日のオーソン・ウエルズがRKOスタジオと契約して発表した当時(1941年)の問題作である。

この作品では、ウエルズが主催していたマーキュリー劇団の盟友ジョセフ・コットンが共演している。

また、48年には英米合作で「第三の男」が発表されており、再びオーソン・ウエルズとジョセフ・コットンの共演が実現している。

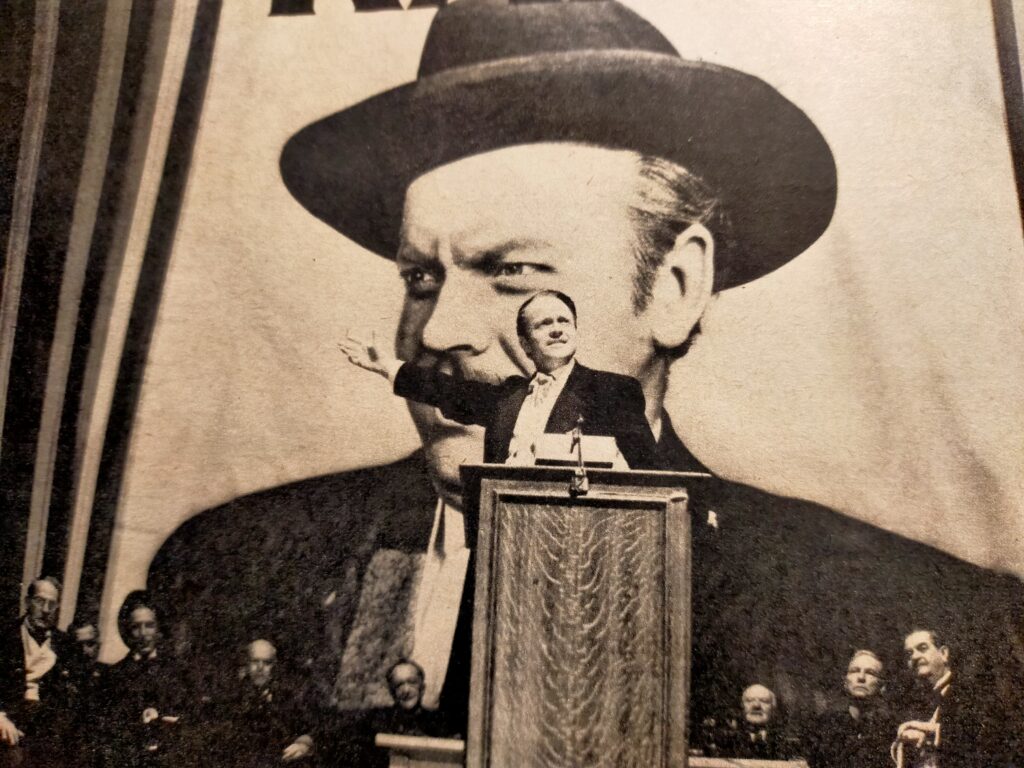

「市民ケーン」 1941年 オーソン・ウエルズ監督 RKO

親元を離れ育ち、大人になってから莫大な遺産を相続したケーン(オーソン・ウエルズ)が主人公。

先ず新聞社を買収してマスコミ業に乗り出す。

独自の(偏った)論陣を張り自己を主張。

財力に物を言わせて片っ端から新聞社、ラジオ放送局を買収してゆく。

経営者となってからは、労働者側からはファシストと呼ばれ、資本側からはコミュニストとそしられる。

自らの新聞を使って世論をもてあそび、追従者を翻弄、恫喝して陰湿な権力をもてあそぶ。

州知事選挙にも出馬するが、ここでは政治の世界の悪辣さにガツンとやられたりもする。

孤独なケーンは女性関係も危うく、良家の子女との最初の結婚は全くうまくゆかない。

つぎに下積みのオペラ歌手を見染めて結婚。

才能のない妻を自ら建てた劇場で主演させ、自らの新聞で絶賛する。

大学時代からの友人で、最初の新聞社買収の時にスカウトしたリーランド(ジョセフ・コットン)は、ケーンの妻の絶賛記事を書かずにケーンからクビになる。

自分のためには長年の盟友もあっさり切るケーン。

ロサンゼルス郊外にザナドウと呼ばれる御殿を作る。

その中には御殿のほかに動物園まであった。

晩年のケーンはザナドウに閉じこもり、妻はパズルに明け暮れ時間を潰した。

やがて妻は出てゆき、ケーンは「ローズバット」という言葉を残して死ぬ。

係る新聞王の一生をドキュメンタリーにまとめようとした映画班が、ケーンの最後の言葉「ローズバット」にこの人物の謎を解くカギがある?として、ケーンの生前の関係者に当たってゆく、というのがこの映画の基本設定。

そこに過去の回想シーンが挟まってゆく構成で映画が進む。

新聞王と呼ばれ、映画女優マリオン・デイビスを愛人にしたウイリアム・ハーストをモデルにしている。

ウエルズとコットンを除き、スター性はないが確かな演技力を示す出演者(ほとんどがラストで映画初出演とクレジットされている)をカメラは長回しでとらえる。

同時に3人以上が動きながら芝居する場面を、クレーンカメラで移動撮影する。

入念なリハーサルと老練なカメラワーク(セットの造りと俳優の演技力も)が必要な撮影方法で、うまくはまると流れるような時間的、空間的な効果を生む。

意欲的な撮影者グレッグ・トーランドは見事にこなし、ウエルズの演出意図に応える。

トーランドはまた、パンフォーカス撮影を多用する。

子供時代、ケーンが後見人に連れられて親元を離れるときの場面。

雪遊びしているケーンが家へと近づく、それを室内から窓越しにとらえる。

室外の子役と室内の大人にそれぞれしっかりとピントが合い、ワンショットでとらえる。

一つの場面の緊張感が持続し、観客に場面の重要性を強調せしめる。

ハーストの実際とは細部では異なる(映画では妻が出て行ったが、実際は愛人であるマリオン・デイビスはハーストの死後も裏切ることはなかったなど)。

また、実際のハーストがケーンのように骨董品の収集に狂奔するような幼児性のある人物だったのか、あるいは若き日に友人とともに買収先の新聞社に颯爽と乗り込み、記事を書き始めるような才気ばしった人物だったのか、はわからない。

ハーストそのものなどより、自分たちの才能の方にウエルズたちの興味はあったようだ。

「市民ケーン」に集結したウエルズ、コットンらは、若く、才気走った自分たちを、自らに酔うがごとく誇示している、と言ったら言い過ぎか。

ハーストのカリスマ性、権力欲がウエルズの個性と重なる、というのはこの作品についてよく言われるところ。

当時23歳のウエルズにハリウッドの映画会社RKOの社長ジョージ・シェイファーが、10万ドルで年1本、みずから製作、監督、脚本、主演でオファーして実現した作品。

権力者ハーストをモデルにしたこの作品は、内容についてRKOの正式な承認を得る前にテストと称して撮影されたという(「ハリウッド帝国の興亡」P137)。

試写が行われるとハースト及びそのお抱え評論家が動き出し、最終的にハーストの「友人」であるMGMのタイクーン、ルイス・B・メイヤーが「市民ケーンの」ネガと全プリントの廃棄を条件に842,000ドル支払う、という提案を行ったが、RKOのシェイファーは拒否した(「ハリウッド帝国の興亡」P139)という。

果たして「ローズバット」の意味や如何ということだが、映画では子供のころ雪遊びをしたそりの名前だった、との結論であった。

異論は多々あるようだが。

オーソン・ウエルズがRKOで自らの采配により映画を製作したのは、次作「偉大なアンバーソン家の人々」が最後となった。

「第三の男」 1948年 キャロル・リード監督 英米合作(ユナイト配給)

「市民ケーン」で共演したマーキュリー劇団の両雄が再び共演。

舞台は終戦後、敗戦国オーストリアの首都として連合国四か国管理下のウイーン。

瓦礫の街、闇経済に頼らなければ生きてゆけない人々。

戦後なお新たな悪の支配におびえている。

飛び交うドイツ語。

親友ハリー・ライムを訪ねてきた通俗作家ホリー(ジョセフ・コットン)の目を通して描かれるウイーンの光と影。

ハリウッド映画と違い、イギリス人監督のキャロル・リードは住民にドイツ語をガンガンしゃべらせ、理解できない不安な心理をホリーと観客に共有させる。

影を強調した夜のシーンの撮影も得体のしれぬ終戦後の闇と不安を強調。

死んだと聞かされたハリー。

ふに落ちないホリーは独自に調べ始める。

アメリカ人の無自覚で不作法な楽天性にいら立つ現地イギリス軍の少佐にトレバー・ハワード。

この作品がメジャー仕様なのはハワードの引き締まった表情を見てもわかる。

(同年に作られた純イギリス映画「黄金の竜」でのトレバー・ハワードは、同じようにイギリスのエージェント役だったが、北アフリカロケを謳歌し、新人の17歳アヌーク・エーメとのキスシーンにうつつを抜かしたのか、年相応のたるんだ顔つきだったが。)

チェコの偽造パスポートを持ち、混乱のウイーンで舞台女優を務める謎の女マリアにアリダ・ヴァリ。

イタリア人女優で、この絶妙なキャステイングに応える演技と存在感を示す。

アメリカ人女優ではとても出せなかったであろう、敗戦に混乱する根無し草の虚無感と強さを表現する。

この映画のハイライトは何といっても、コットンとウエルズの再会シーン。

ピーカンの空の元、待ち合わせの観覧車に向かうコットンをあおりでとらえるカメラ。

マントが翻り、それまでの無知な通俗作家の面影はすでにない。

向こうからやってくるウエルズ。

細身で足早、若い。

これまで画面の通底を支えるように低く響いていたテーマ曲が高らかに鳴り響く。

若き名優二人の颯爽としたふるまい。

格好いい。

それまでの暗く、絶望的だった映画の展開が一挙に晴れ渡ったような瞬間だった。

「市民ケーン」のウエルズは自己顕示欲が強く、クセと嫌みがあったが、リード監督の演出の元のウエルズはすっきりとしてその演技力がストレートに伝わってくる。

イギリスのアレクサンダー・コルダとキャロル・リード、ハリウッドのデヴィッド・O・セルズニックの3人による共同製作。

ウエルズのキャステイングに難色を示したセルズニックに対し、監督で製作者のリードが起用を強く主張したとのこと。

この作品の成功はオーソン・ウエルズの起用に多く起因している。

そういえば、生きているハリーが一瞬ホリーの前に現れるカット。

ライトに照らし出されるオーソン・ウエルズの顔つきと顔の角度は、「市民ケーン」での州知事選挙看板のウエルズのカットと同じ顔つきと角度だった。

製作陣がウエルズと「市民ケーン」に興味と関心を持っていることが隠しようもなく現れている。

また、それをユーモアというかウイットというか、イギリス人らしく余裕をもって表現したリード監督の才気を感じる。

ラストシーン、ハリーの埋葬を終え、ホリーが並木道でマリアを待つ。

一瞥もくれずに通りすぎるマリアをワンカットでとらえる。

ハリウッド映画ではありえないラスト。

原作は二人で腕を組んで去ってゆく、だったという。

この辛口のラストシーンにもリード、コルダのイギリス側の製作意図を感じるのは山小舎おじさんだけか。

「セルズニックの映画」にならずに、敗戦国のシビアさが背景にしっかり描けたこと、ハリー・ライムがアプレな悪人ながら魅力的に描けたこと、などはキャロル・リードとアレクサンダー・コルダの業績なのではなかったか。