久しぶりに神保町シアターに行った。

午前10時50分に着くと入場待ちの高齢者たちが並んでいた。

さすが東京、さすが都心の映画館である、文化度が高い!(暇な高齢者が多いのか?)。

この日は、「生誕100年 俳優・佐田啓二」特集の最終日。

木下恵介監督の「日本の悲劇」の上映日である。

木下恵介の映画は、見るたびに驚かされる。

その作品からは、先ずは技法の斬新さが目につくが、ついで、女性映画的な雰囲気の中に、人間の心、運命のいたずらを、残酷なまでに突き放す視点を感じるのだ。

松竹大船調と呼ばれる作品群を作り上げてきた、邦画メジャーの撮影所にあって、その本流を担いながらも異色・独自の作品群を輩出した木下恵介の、辛口の異色作といわれる「日本の悲劇」を見ることができた。

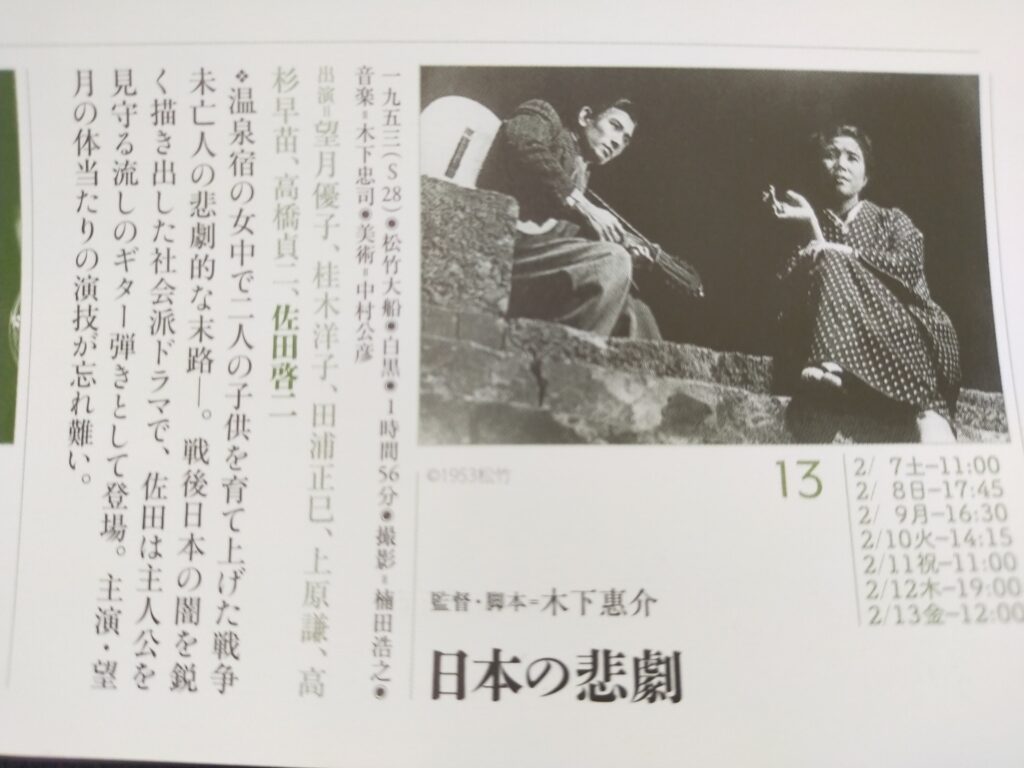

「日本の悲劇」 1953年 木下恵介監督 松竹 神保町シアター(35ミリ上映)

暗い画面が続く。

年齢から目の解析度が落ちたのかと思っていたら、木下恵介の画面作りが、”レフをかけずにわざと汚くして撮る”方法をとったためだった。

暗い画面での長回し撮影が続く。

例えば、宿屋の厨房をフルサイズで、移動撮影を交えつつ、延々と長回しで撮る場面があるが、そこには主要登場人物を紹介する狙いとともに、彼等を突き放し、彼等が行き来する空間を醒めた目で見ている、木下恵介の視点が感じられる。

望月優子扮する戦争未亡人が、子供二人を抱え、地べたをはいずり回るようにして戦後を生きてゆくストーリー。

闇米の買出し時の、警察による狩りこみのフラッシュバック。

景気のいい闇屋の男に囲い者となったこともあった。

旅館の仲居として住み込みで勤め始め、親父たちの宴席にはべり、湯河原・東京間の列車に同行しては機嫌を取る。

小金をためたころに調子よく近づいてくる株屋の口車に乗せられ有り金をはたく・・・。

逞しくも、はしたなく、目先のことに一喜一憂して、社会の底辺を金銭飲みを唯一の価値判断材料として生きてゆく。

すべては子供らのため・・・。

そういう母親を見て育った肝心の子供たちはどうなったか。

客にしなだれかかる母親を見て子供たちは自らの尊厳を傷つけられる。

息子は、母からの離脱を決め、猛勉強のすえ東京の医学生となり、金持ちの医者の養子となくことを決める。

娘は、下宿してミシンと英会話を習い、自活を目指すが、自分と同根の女としての母との心理的葛藤に悩み、近づいてきた好きでもない英語講師の中年男との関係をもてあそぶようになる。

田中絹代がオファーを断ったという母親役を、望月優子が持ち前のバイタリテイに満ちた演技力でこなしてゆく。

闇物資を抱え田舎道を逃げる回想シーンが度々出てくる。

仲居として、湯河原の旅館で酔客と戯れる日々。

用事がある時だけ湯河原に帰ってくる、成績優秀な学生に育った息子にしなだれかかって甘えて、嫌がられる。

帰京する息子を駅に送りに行くが、逃げられて会えない。

戦死した夫が残した土地と酒屋の権利を義弟に貸して資産活用しようとするが、自分の子供たちはいじめられ(のちに娘は義弟の息子に犯され)、かつ居座られる。

戦後の混乱期に闇買いをしたり、焼け野原でバラック生活した日本人は、普通にいたでしょう。

が、一般的なの日本女性なら、闇買い人や小金持ちの囲い者になったり、ジジイにしなだれかかる仲居にはまずならなかったでしょう。

そんなことができるのは、そういった素質を持つごく少数の女性であり、平時にあっても機会があればそうしていたでしょう。

戦後の日本の混乱をを描くのであれば、主人公は望月優子が演じた母のような極端なキャラではなく、平凡なつつましい女性を通して描く方が、むしろ戦後の困難さがリアルに映ったことでしょう。

木下恵介がこの映画で描きたかったのは、戦後の混乱そのものでも、翻弄される人間の悲惨さそのものでもなく、逆境にあって露わになる人間の本質と、その末路であったものと思われます。

この作品の母親の本質は、最後まで物質的な価値観に固執する近視眼的な人格であり、それに対し子供たちは自らの尊厳をも傷つけられ、社会をではなく母を憎んで見限る。

母を捨てた息子はまた、必要以上に女としての母を嫌悪する。

息子はその後、金持ちの養子になり、母の呪縛からは脱するが、さりとてその後の彼の人生も、社会的経済的地位と利益に呪縛されたものとなり(その意味で母親の価値観を踏襲しており)、その将来の明るい展望の予感はない。

娘は女としてさらに複雑な人生を歩むことになる。

下宿して母の元を離れ、ミシンで身をたてるといいながら英会話を習い(下宿代を含めて母親に頼りながら)、挙句に、英語講師の中年男とその家庭をもてあそび、好きでもないその男と衝動的に出奔してゆく。

相当な尺を取って娘(桂木洋子)の救いのないシチュエーションが語られる。

男全般に対する嫌悪があり、人生に悲観的な境遇とはいえ、どこに彼女に対する人生の祝福があるのだろう。

こういった作品にあって、望月優子がたまさか宴席に呼ぶのが流しの演歌歌手(佐田啓二)であり、彼もまた望月には心を開き、復員した長男のいる農家の次男坊だという自分の境遇を打ち明ける。

もう一人、小学校の級長だったという旅館の板前(高橋貞二)は、父親の戦死で進学をあきらめ板前の道に入ったが、口うるさいうえに女に手を出し失敗する。

望月は何かとこの男にも気をかける。

望月の死後、この二人は『いい人だった』と彼女を悼む。

ここにだけ、人間としての尊厳を踏みにじられ、女としての性を親父たちに弄ばれ、息子には嫌悪された、この作品の母親という人間に対する救いがある。

女流映画評論家石原郁子による「異才の人木下恵介 弱い男たちの美しさを中心に」(1999年 株式会社パンドラ刊)によると、木下映画のおける男性とその母親の関係は『〈母〉は限りなく甘美に優しく(中略)無垢の愛としてこの世ならぬ高みに達し、ほとんど信仰の対象だった』(同書P181)とある。

本作で、母親が過剰な女性を発するとき、息子はすさまじい嫌悪と絶望に凝り固まるのであるが、木下作品に基調をなす母と息子の関係性が、この本の論評によって解き明かされている。

また、同書では、娘の出奔については、『母を捨てるという痛ましい形でしか、自立した大人になることができない』(P187)と、彼女の行動に理解とエールを示すとともに、彼女と半端な中年男との”被害者同志”の結合という”ひ弱な優しさ”を描く木下恵介の同情的な視線を評価している。

「日本の悲劇」に限らず、木下恵介の映画全般では、マザコンで弱々しい男と、傷つきながらも自立を目指す女が描かれている、と石原郁子は論じている。