映画監督の恩地日出夫が2022年の1月に亡くなった。

山小舎おじさんは恩地監督の作品を追っかけるようにして観ていた。

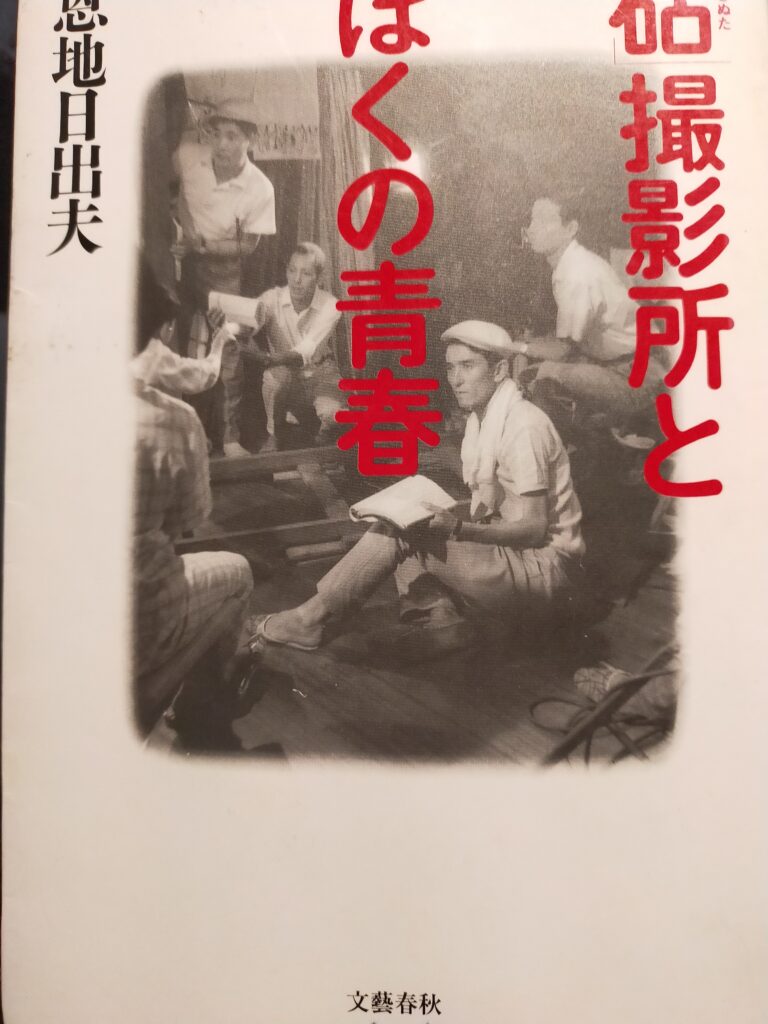

監督の著作である「砧撮影所とぼくの青春」を引っ張り出して再読してみた。

「砧撮影所とぼくの青春」

恩地監督は1955年に東宝に入社、砧にある撮影所に助監督として配属された。

助監督としての初仕事は「獣人雪男」(1955年 本多猪四郎監督 デビュー間もない根岸明美が脚線美を強調した衣装で登場する伝記ホラー)。

以降、主に堀川弘道監督の組に付き、先輩助監督の岡本喜八の指導を受ける。

本著は、東宝入社時から1984年までの30年間の、映像作家としての自身の変遷の記録であり、映画とは何か、映画会社東宝とは何か、の思索の書でもある。

戦争中に疎開を体験し、帰京してから東京大空襲を体験、終戦後になって世間の価値観の180度転換を体験した恩地は、「頼れるのは自分自身だけ」との原体験を持つ。

大学2年の時の「血のメーデー」で法政大学の学生が警官の水平射撃で殺されたのを見てデモに飛び込む。

学生時代は日本共産党の指導方針下で学生新聞の編集に没頭するが、共産党の方針転換に絶望する。

東宝入社後も助監督の協会活動を通して60年安保のデモに参加していた。

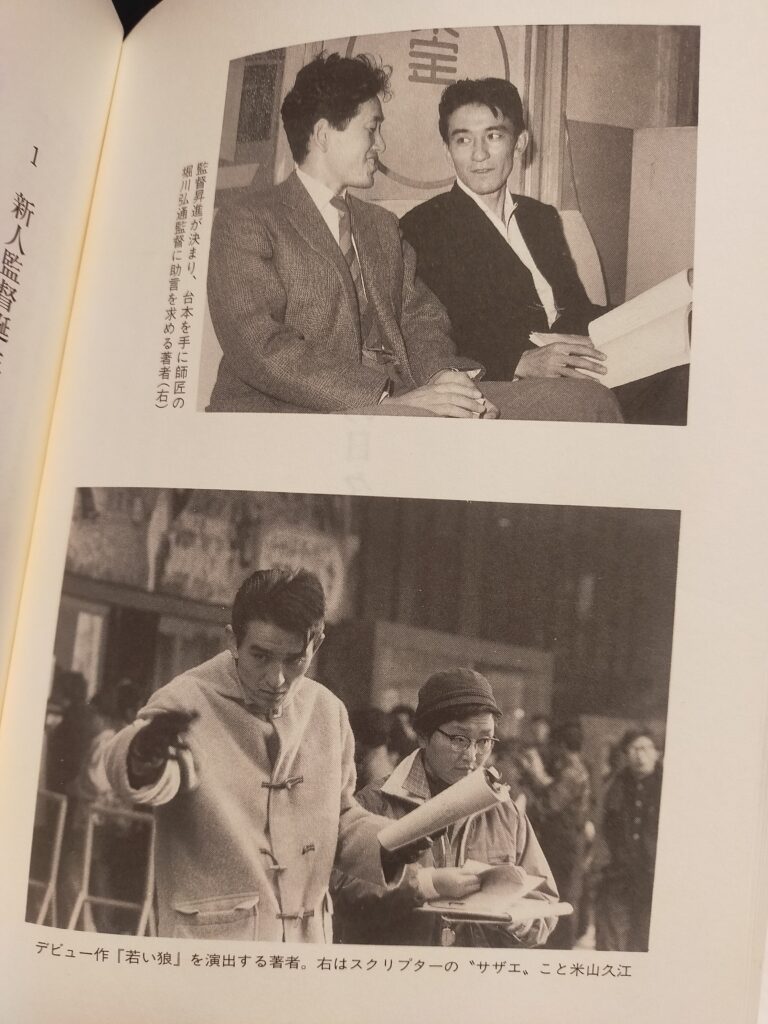

1959年、27歳の若さで監督昇進。

「若い狼」を撮る。以降、1964年の「女体」まで4本の作品がフィルモグラフィー前期。

「若い狼」は北関東の炭鉱の町からあてもなく都会に流れ着いた少年院上がりの若者とその幼馴染の少女の物語。

街頭ロケを多用し、若い主演(夏木陽介と星由里子)が都会の現実にぶつかる姿が初々しくも痛々しい佳作。

「女体」は「肉体の門」を原案に、戦後の混乱期にパンパンとして生き抜いた女が、戦後の平穏期の中で偶然にかつての仲間と再会し、命を燃焼させる物語。

団令子が、やけくそのように戦後混乱期を駆け抜けた若い日と、戦後の平穏な日々を抜け殻のような表情で演じるその対比に、恩地監督の狙いが反映されていた。

「女体」の撮影で牛を密殺するシーンを実際に演出したこともあって干された恩地が、「再起」したのは、アイドル候補内藤洋子を売り出すための企画「あこがれ」(1966年)から。

以降「伊豆の踊子」(1966年)、「めぐり逢い」(1967年)と東宝青春映画の旗手としてヒット作を連発するが、東宝の会社合理化により、「恋の夏」(1972年)を最後に東宝を離れる。

東京の山の手育ち、慶応ボーイでハンサムな恩地は、東宝入社の同期に石原慎太郎がいたことが象徴するように、新進の文化人の知り合いも多く、干された時期にテレビの司会者に抜擢されるなどした。

が、本人としてはテレビなどでの派手な活躍がその本意ではなかった。

70年代以降は「傷だらけの天使」など、テレビドラマを中心に活躍。

タイトルバック(ショーケンがアイマスクを取って目を覚まし、牛乳瓶のキャップを口で空け、トマトにかぶりつく)を演出したのも恩地である。

本著で恩地はそのアイデンティティーたる東宝という会社と、愛する砧撮影所について詳細に語っている。

戦前のPCLから戦後の東宝争議に至る会社の歴史の再検証から、恩地自身が撮影所で経験した細かなことまでの記述の中で、読み手に印象的なことは、著者が、森岩男という東宝役員の存在を東宝映画のキーマンとして挙げていること。

森は戦前から脚本家、批評家として活躍し、東宝役員に就任後は「プロデユーサーシステム」を東宝に導入した人物である。

プロデユーサーシステムは松竹のでデイレクターシステムと対比されるが、いずれにしても現場中心の発想という点では共通するシステムである。

映画の発想は現場が行う、ということである。

現場と対比する概念として本社があり、東宝にとっては親会社の阪急資本も本社の概念に含まれる。

恩地は、現場に育てられ、現場を愛する映画人として、森のアメリカ的なスマートな現場主義を評価するとともに、70年代以降の会社合理化により、映画企画などが現場から本社に吸い上げられたことを、映画産業そのものの衰退の一因とする。

活気のあった時代の撮影所育ちである恩地は、自身が独立後に組むことになったフリーのスタッフを「町場のもの」と呼ぶなど、撮影所育ちのプライドを持つ。

「町場」であっても熱意のあるスタッフと共同する柔軟性は持ちついつも、東宝撮影所という映画界のエリート育ちのプライドとともに歩んだ映画人生だった。

本書は、記憶の赴くままの随想ではなく、東宝の歴史を検証し、関係者の証言を取り入れつつ、自身の愛する撮影所システムの中の自分史であり、日本の映画史を紐解くうえで貴重な記録の一つとなっている。

「東宝青春映画のきらめき」

山小舎おじさんの手元にあるこの本。

2012年のキネマ旬報社刊。

1966年の「としごろ」から1973年の「20歳の原点」までの東宝青春映画をテーマにした編集で、数々の作品のスチル写真を中心に、内藤洋子、酒井和歌子のほか、恩地日出夫監督、出目昌伸監督へのインタビューで構成されている。

紹介される作品には恩地監督の「としごろ」「伊豆の踊子」「めぐり逢い」も含まれている。

「としごろ」(1966年 内藤洋子、田村亮主演)

干されていた恩地が木下恵介の脚本でカムバックのチャンスを得た。

恩地は松竹の重鎮・木下を訪ねた。

仰向けに寝ながら、傍らに正座で控える助監督に口述筆記させていた木下は、他社の新進監督が当該脚本に関して述べる意見を黙って聞いた。

やがて「その方向で直していいと思う。この子上手だから貸してあげる」といって木下組の助監督・山田太一を脚本改定に参加させた。

なるほど、東宝の、特にこれまでの恩地作品との共通性というより、「木下恵介アワー」的な色合いの濃い作品に仕上がっていた。

孤児院で育った者同士(内藤洋子、田村亮)の純愛と、彼らを取り巻くすべて善意の人々。

予定調和に満ち満ちたかのようなこの作品の中で、ヒロインだけが流れに逆らっていたのが印象的だった。

内藤洋子は、周りの善意の中で時に抗い、時に不器用に自己主張する不安定さを持つ少女を演じた。

内藤洋子の不安定さの中に、恩地監督の主張があったのか。

ひょっとしたらこの作品、かくれた東宝版「非行少女」(1963年 浦山桐郎監督 和泉雅子主演 日活)であって、内藤洋子躍進のきっかけになった存在なのかもしれない。

「伊豆の踊子」(1966年 内藤洋子、黒沢年男主演)

「としごろ」のヒットによって恩地にも会社企画のオファーがやってくるようになった。

主演は黒沢年男と内藤洋子。

旅芸人一座の座頭に「若大将シリーズ」の江口マネージャーこと江原達治、おかみに乙羽信子。

主人公の衣装を原作通り紺絣に袴姿にしたり、内藤洋子への演出にアイドルに対する忖度性が一切ないこと、などに恩地のこだわりが濃厚に映る作品。

劇中の踊り子(内藤洋子)に、すがすがしい笑顔などはなく、呼ばれた座敷で笑顔もなく黙々と踊るカットが続く。

一高生に「下田へ着いたら、活動(映画)に連れて行ってくださいましね」と繰り返し懇願する。

「物乞い、旅芸人村に入るべからず」の看板が村境に立てられていた時代の旅芸人の物語でもある「伊豆の踊子」。

恩地は原作にない、零落した売春婦のキャラクターを団令子に演じさせもする。

青春純愛物語を装った、ある意味、非常民階級(被差別階級)の内部のドラマでもある本作を、恩地は原作に忠実に再現したのかもしれない。

一高生と踊り子は当然ながら「下田で活動へ行く」という約束も果たせないまま永遠に分かれることになる。

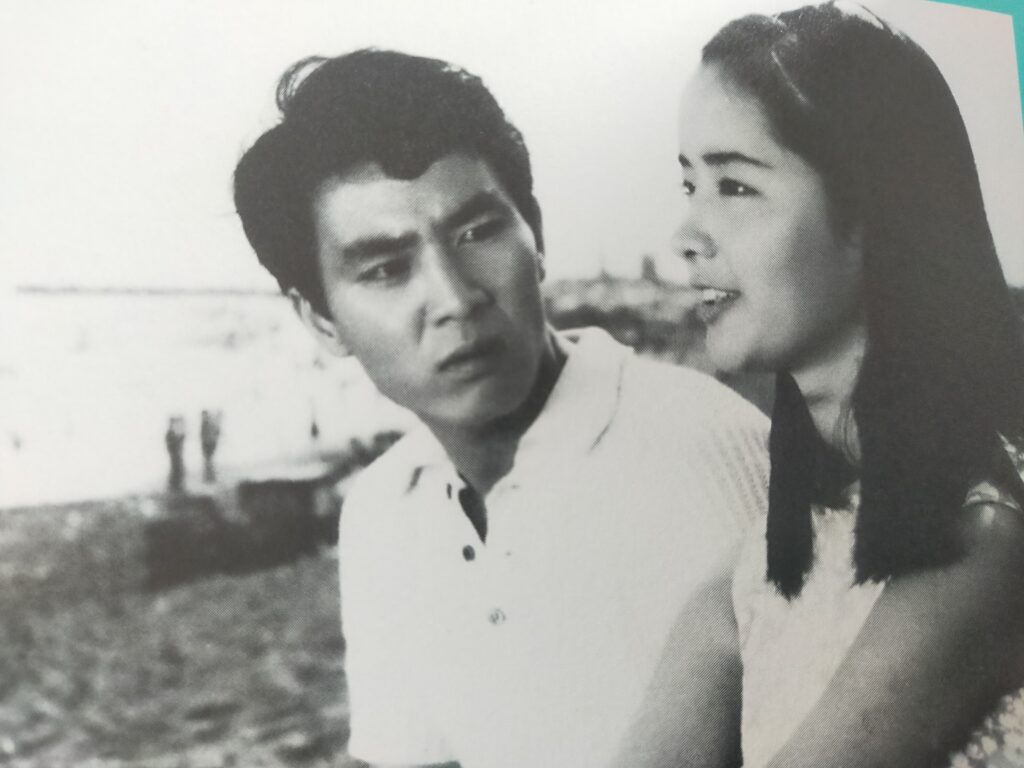

「めぐりあい」(1967年 酒井和歌子、黒沢年男主演)

東宝青春映画の金字塔として今なおファンの多い作品。

川崎を舞台に、失業中の父親、受験の弟と団地に住み、自動車工場へ通う主人公(黒沢年男)と、母子家庭に育ち金物屋で働くヒロイン(酒井和歌子)の出会いとその後の話。

庶民的なヒロインと、一家の大黒柱ながら実は逆境に弱い主人公が出合い、親しくなり、励まされ、別れ、再会する。

勤めを休んで海へ行った時のヒロインの白い水着。

友達の修理工場からダンプカーを借りてのデートで、いさかいをおこし、荷台に座り込むヒロインにダンプをかけて脅かし、抱きついた時の雨の中のキスシーン。

バックもコネもなく、正真正銘自分だけの存在の若者が、健気に社会と格闘し、お互いにぶつかり合い、見つめ合う時のすがすがしさ。

金物屋を喧嘩してやめ、母親もなくしたヒロインが遊園地で働く場面がラストシーン。

一度は分かれた主人公が遊園地に向かい、黙ってヒロインの仕事を助ける。

微笑み合う二人。

ご都合主義のエンデイングとしてではなく、心から若い二人の前途にエールを送りたくなったのは私だけか。

酒井和歌子初期の代表作にして、恩地監督の代表作だと思う。

余談1

何年か前、ラピュタ阿佐ヶ谷で「若い狼」を見たとき、主演の星由里子さんがおつきの人と来ていた。

彼女らは最後列の端っこに座った。

私は偶然、そのひとつ前の列に座った。

と、前方から一人の女性が出てきて、星さんに礼をした。

「恩地の家内でございます」と挨拶したその女性は、暗がりでよくは見えなかったが、当時で40代ほどに見えた。

ジャンパーにジーパンのような服装の、落ち着いた声の女性だった。

星さんは自分の登場シーンに「ハアツ」と声を上げていた。

「若い狼」は当時16歳の星由里子が初めてのキスシーンに臨んだ作品だった。

余談2

「あこがれ」と「めぐりあい」は何年か前の渋谷シネマヴェーラでの特集で見た。

これらの作品のプリント状態が良くなかった。

「あこがれ」は全編、セピア調のモノクロ作品ではないかと思うくらいカラーが腿色していた。

「めぐりあい」は主人公とヒロインが海へいったときのカットがとびとびに切れており、酒井和歌子の水着のカットはほとんど残っていなかった。

フイルム作品のニュープリント代も1作で40万円ほどがかかる今節。

聞くところによると、東映は自社作品を割とニュープリントしてくれるらしい、映画館側で費用を出し配給会社にニュープリントしてもらうケースもある。

とはいえ、自社の代表作の貸し出しを、細切れ、腿色のプリントで行うとは、さすが東宝である。

のちにテレビで「めぐり逢い」を見たが、当然ながら完全なプリントを使っていた。

東宝が映画館よりテレビのほうを大事にしていることがわかって一層残念だった。