「映画」には様々な切り口がある。

作品からの切り口、撮影技術や演出などに焦点を当てた切り口、脚本からの切り口。

一方、映画作品は公開して完結するものである。

映画作品の公開は、それによって作品評価の機会となるだけではなく、高額な制作費用の回収の意味を持つ。

映画作品と興行とは切っても切れない関係を持っている。

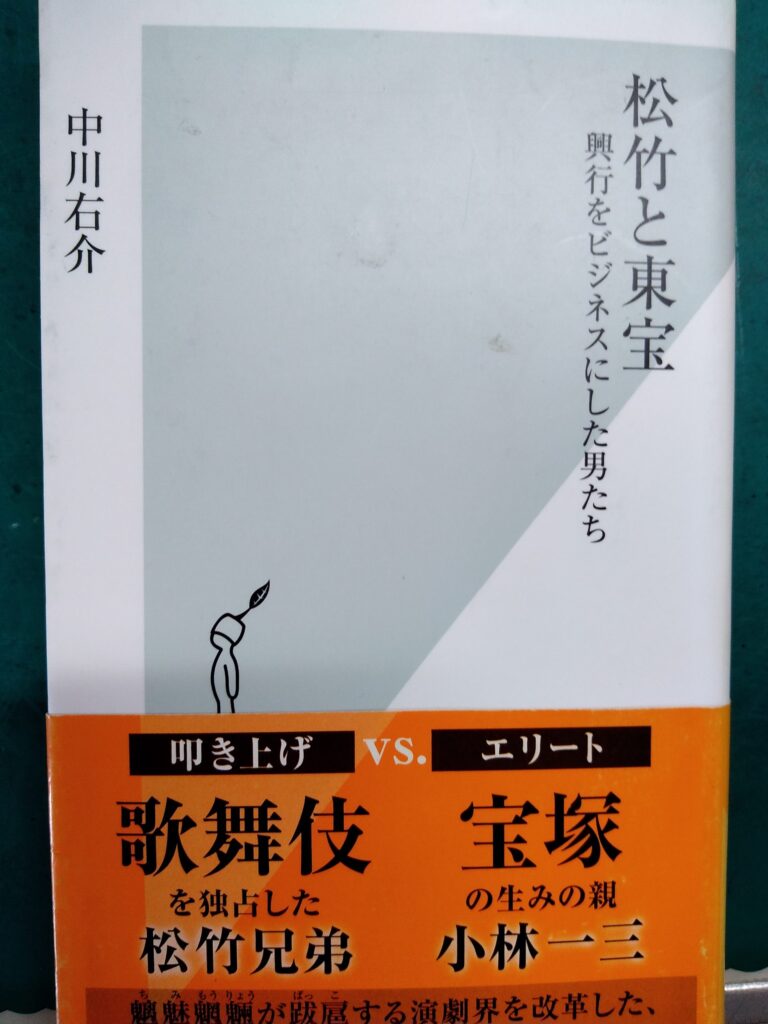

「松竹と東宝 興行をビジネスにした男たち」という新書を見かけたので買ってみた。

映画にとって切っても切れない興行の世界を理解したいと思った。

この本は、現在でも映画興行の世界に君臨する2社の創業者の生い立ちから、主に戦前までの推移を追った労作だった。

その時代は映画製作と興行が隆盛を迎える前のことで、興行は歌舞伎などの芝居を出し物とする時代だった。

両社が、歌舞伎、新劇、歌劇、レビュー、映画などを出し物に、興行界を、あるいは制覇し、あるいは形作ってゆく姿を、ひたすら客観的に、細かく追った本で、2,3行読み飛ばすと流れがわからなくなるほどの情報量に満ち満ちた内容だった。

松竹の歴史

松竹の歴史は、白井松次郎と大谷竹次郎という双子が明治10年に誕生したのをきっかけとしている。

父親は、祇園の芝居小屋の売店を経営していた。

父親がある芝居小屋のオーナーになったことから、双子が芝居小屋の経営に参画し、やがて京都新京極、大阪道頓堀の劇場を次々に買収していった。

前金制度で、銀行融資を受けられなかった時代の芝居興行にあって、松竹(この時代にはマツタケと呼ばれていた)の経営戦略は一つの芝居町の劇場を独占し、歌舞伎、新劇、レビュー、喜劇などの出し物をそろえ、どれかが不入りでも、別の人気の劇場がカバーするというものだった。

松竹は単に数多くの劇場を経営するだけでなく、劇場経営に関する悪習を改革していった。

木戸にたむろするごろつきの排除、幕間の時間厳守、役者のセリフ忘れの厳禁など、現在では当たり前だが、当時は慣行だった悪習を経営者として断っていった。

一方で、関西の歌舞伎界の名優、中村鴈次郎と出会い、松次郎が終生のマネージャーとして盟友関係を結んだことが後々にわたって松竹を助けた。

明治42年にはその鴈次郎が歌舞伎座に客出演することによって東京進出を果たし、後の歌舞伎座買収に至る道筋をつける。

この時代には東西の歌舞伎役者のほとんどを支配下としており、浅草に劇場を得て、東西の歌舞伎界を支配するに至る。

大正9年映画部門に進出する。

43館の映画館をチェーン化し、配給、興行事業からのスタート。

大正13年には京都下賀茂に撮影所を作り映画製作を開始。

林長二郎(のちの長谷川一夫)が専属の人気スターとなる。

映画部門の責任者として松次郎の娘婿、城戸四郎(のちの松竹映画社長)が入社する。

松次郎が歌劇へ乗り出し、昭和3年には楽劇部が設立、水の江瀧子が断髪男装で人気を得る。

昭和12年、松竹株式会社が設立し、東西の演劇部門と映画部門を併合がなった。

ここからショウチクと呼ばれることになる。

戦時統合により映画会社が3社体制となった際にも単独で生き残り、戦後を迎えることになる。

松次郎は昭和26年に、竹次郎は45年に死亡。

東宝の歴史

創始者の小林一三は、明治6年、山梨県韮崎の裕福な商家の長男として生まれ、慶応大学を経て三井銀行へ入行する。

学生時代から新聞小説を執筆するなどの一方、芸者に入れあげ、見合い結婚の相手とは離婚し、当該芸者と再婚するなど、素行不良といわれ、青年時代を過ごす。

後の阪急電鉄につながる鉄道会社に転職。

沿線の宅地開発、ターミナル駅直結の百貨店、宝塚における劇場、遊園地の経営など、鉄道会社による需要創出のビジネスモデルを発案していった。

大正2年には、温泉施設が売り物だった宝塚に、施設の余興としての唱歌隊(のちの宝塚歌劇団)を結成。

小林自ら脚本を書くなどして、終生これに入れ込むこととなる。

小林の興行に関するポリシーは「容易に安価に大衆に芝居を提供する。芝居は芸術であると同時に事業でもある」というもの。

夕方からの興行、料金の低廉などを行い、そのためにも大人数収容の大劇場建設を目指した。

マーケットリサーチの結果、日比谷に劇場街を作り上げていった。

松竹が既存の劇場を買収する方式で拡大していったのに対して、劇場街の創出と建設を行った。

阪急は鉄道事業を中核とし、不動産、興行、デパートなどの事業を展開する唯一の企業体となった。

昭和5年に、宝塚に映画会社を設立。

昭和7年、株式会社東京宝塚劇場を設立、東宝がスタートした。

映画部門は配給事業からスタートし、PCLなどの制作会社を併合してのちに制作を開始した。

松竹から人気スター林長二郎を引き抜き、長谷川一夫として売り出した。

実は職業野球の分野にも読売より早くに目を付けたのが小林で、宝塚運動協会というリーグを作ったが後に解散したこともあった。

戦時統合時代も松竹と並び単体で生き残り、戦後を迎えた。

両社の共通性、そして「興行」とは・・・

ここに1冊の新書がある。

「悪所の民族誌 色町・芝居町のトポロジー」(文春新書)。

大阪・釜ヶ崎に隣接する場所で育ち、新世界で遊んだという著者が説くのは、「悪所と呼ばれる地域の三つの特徴は、その場所が、色里であり、芝居町であり、また被差別民の集落が隣接していたこと」。

この意味では松竹の松次郎と竹次郎はまさに「悪所」に生まれ育ち、「悪所」に寄って立った存在であった。

二人が被差別民かどうかは知らないが、芝居小屋の売店を生業とする家に生まれ、生涯を劇場の経営と役者との付き合いにささげた事実は、松竹と「悪所」の生まれながらの強い関係性を表す。

一方で裕福な商家生まれで学歴もある小林一三は、しかし若くして文芸に耽溺し、芸者に入れあげて素行不良といわれて若き日を過ごす。

その後の半生を、少女歌劇と劇場経営にささげた小林は、生まれながらではないにせよ、宿命的に「悪所」に入れあげた人生を送ったことになる。

「悪所の民族誌」によれば、近世の三大悪所は、大阪・道頓堀、京都・四条河原、東京・浅草という。

これはそのまま松竹が入れあげてきた地域と合致する。

また、歌舞伎は、遊女歌舞伎→若衆歌舞伎→野郎歌舞伎と発展したが、もともとは遊女が行ったもので、色里と芝居町は表裏一体とも記す。

小林一三が芸者に入れあげ、少女歌劇にこだわった精神と、日本の在野の芸能史の精神は根底で共通してはいないだろうか?

「悪所」をキーワードに、興行の世界で生き残ってきた松竹と東宝の共通性が際立つ。

現在、松竹は映画撮影所を手放しているが、歌舞伎人気と劇場経営により会社を維持している。

東宝は、映画撮影所は維持しつつ、阪急資本をバックに、宝塚歌劇団の人気などにより経営は盤石に見える。

消えていった映画会社に比べて、両社のしたたかで強靭な経営戦略がうかがえる。

これも「悪所」がもたらした生命力のためであるのだろうか。

松竹と東宝の対比は面白そうですね。

私の両社のイメージは、松竹は庶民的で猥雑なイメージ、東宝は上品で都会的なイメージです。

松竹は何と言っても歌舞伎。歌舞伎は「遊女歌舞伎→若集(衆)歌舞伎→野郎歌舞伎と発展した」とありましたが、猥雑なエネルギーを持つ芸能です。先日、紅テント(唐十郎)の番組を見たのですが、紅テントの打ち上げに十八代目中村勘三郎が参加している様子が映ってました。勘三郎は若いときから紅テントを見ていて、それに憧れ平成中村座を作ったようです。NY公演では唐の演出を取り入れていました。勘三郎は紅テントに歌舞伎の原点を感じていたのです。松竹にはわずかですがその伝統を感じます。

一方の東宝は何と言っても宝塚。松竹少女歌劇(SKD)は20世紀末に解散となりましたが、宝塚少女歌劇は今や5組で公演を行っており、チケットは入手困難な状況です。教え子が入団したので何回か観に行きましたが、その華やかさは驚くべきもので、田舎者の私はいたたまれなくなるほどでした。都会的なショービジネスを展開しています。

映画でしたら、寅さんと若大将などを比較してみるのもいいかもしれません。

コメントありがとうございます。

教え子が宝塚に入団したのですか。

得難いことですね。

東京にいる間に、歌舞伎、演劇のほか、相撲、落語など、都会ならではの文化に

接してみたいと思うのですが、腰が重くてだめですね。

もう4月なのでそろそろ長野での生活がスタートです。