青春18キップの利用期限が間近に迫った9月上旬、大糸線に乘って旅に出ました。

目指すは穂高と松本です。

茅野駅前の駐車場に軽トラを置いて松本行きの列車に乗ります。

7時台の列車は、例年通り通学の高校生で満員です。

松本に着くと列車は大糸線の普通列車となったのでそのまま乗り続けます。

大糸線は松本と新潟の糸魚川を結ぶJR線です。

線路は北アルプスを左に見ながら北上し、白馬、小谷などを過ぎ新潟へ入ります。

目指す穂高は、松本から安曇野台地を進み、梓川を渡って北アルプスが見えてきたところにあります。

沿線の田んぼは色づき、収穫が間近です。

穂高駅で降りた山小舎おじさんは穂高神社を目指します。

3度目の参拝です。

境内へ向かわんと手水場によると、ご夫婦がペットボトルに水を汲んでいます。

聞くと、湧水との掲示板があるので汲んでいるとのこと、飲んでみると確かにおいしい水でした。

今回の参拝は順を追って行いたいと、大鳥居まで戻ってくぐってみました。

近くの公園には学校をさぼった?高校生たちが楽しそうに遊んでいます。

いつものように穂高神社の鳥居は参拝者たちをゆったりと迎えています。

真ん中の神楽殿、正面の拝殿、ご神木の杉の巨木が絶妙に配置された境内は、いつも通り明るく、凛々しく整然としています。

神主さんがいたので了解をとって拝殿内を撮らせてもらいました。

一人の参拝客がお祓いを受けていました。

帰りに駅前にある安曇野市観光情報センターに寄ってみました。

係の女性たちはこの日も愛想よく対応してくれました。

穂高神社の鶏については「最近いませんね」という人と「この間いましたけどね」という人がいました。

穂高神社の神の使いの鶏は、この日は見かけませんでしたがどうしているでしょうか。

再び大糸線に乗って松本へ。

上りの列車は白馬方面から帰ってきた登山客でほぼ満員でした。

酷暑の松本駅に到着です。

まずは松本駅構内を探索してみます。

松本は長野とともに県下の大都市ですが、駅に限ると新幹線の泊まる長野駅の充実ぶりに後れを取っています。

駅ビルを歩いてみると、県内の名産品、名物を買ったり味わったりする場所はそこそこあるものの、効率よくまとまっている長野駅に比べると分散しており、まだまだローカルっぽさが残っています。

昼食は駅前にある立蕎麦屋へ。

かつては駅構内にあったという蕎麦屋さんです。

この日の目的は新築の松本市立博物館です。

お城近くの中心街にそのモダンな姿はありました。

酷暑から逃れるように館内へ。

いきなり開放感十分の吹き抜け構造と階段が出迎えます。

今時の博物館風に何でもかんでも展示する方式ではなく、時代順にテーマに沿ってわかりやすさを重視した展示内容に松本市のやる気を感じます。

重要な展示物を並べるのではなく、テーマに沿った再現模型を展示の中心において、伝えたいことをアピールしています。

さすがにインバウンドブームのはるか以前から、常に外国人観光客が街中を闊歩する国内有数の観光都市です。

松本市がアピールしたいテーマの一つが、商都松本の歴史的文化財でもあるあめ市だということが博物館の展示からわかります。

あめ市は戦国時代から続く年頭の市で、商都松本の重要な歴史遺産だそうです。

松本といえば、松本城、北アルプス登山基地、旧制高校、のイメージですが、博物館では歴史ある商業都市の部分にも光が当たっています。

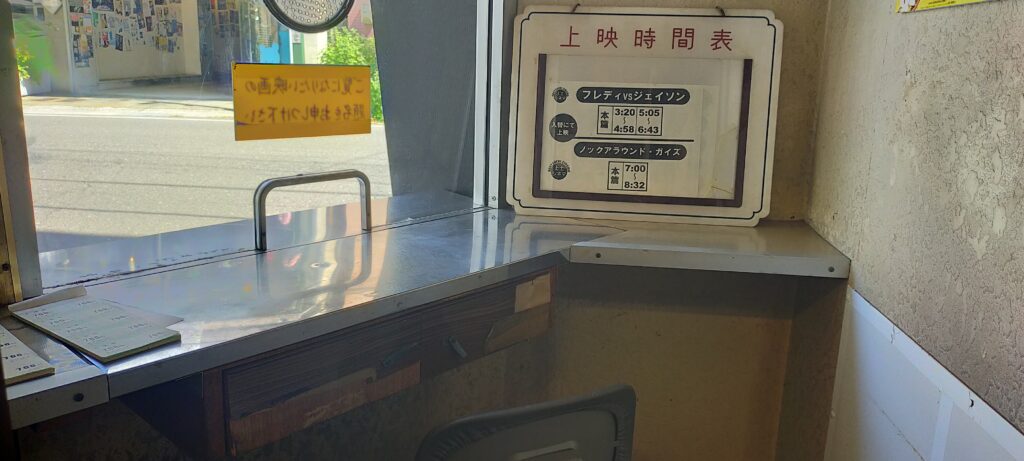

次いで向かったのはかつての松本の映画街に残るシアターです。

松本には旧映画館の流れをくむミニシアターがありません。

旧映画館は全滅しています。

その中で、上土シネマという映画館が現在はミュージアムとなっていると聞いて出かけてみました。

上土シネマのほかにも、映画館の建物が残る上土地区に目指すミュージアムはありました。

こじんまりとした映画館の建物をミュージアムとして再利用しています。

人がいないので二階に上ってみると、座席が残る館内を覗くことができました。

この施設が残り、再利用されるかどうかは主宰者次第でしょう。

できれば残してほしい遺産ではあります。

中心部にもまだまだ興味深いスポットがある松本の旅です。