筆者と本間千代子とのスクリーンでの出会いは、過年のラピュタ阿佐ヶ谷での「君たちがいて僕がいる」(64年 野田幸男監督)だった。

何の特集だったかは忘れたが、舟木一夫の同名歌謡曲の映画化で、本間千代子は相手役。

地方の町の高校生たちが、家庭の貧困や進学の悩みを友情で乗り越えるという内容だった。

この映画で本間は、舟木と同級生の役。

町の名士である父親の元、クラスのリーダー役として明るく振舞うその制服姿がまぶしかった。

このころは、岡崎友紀や岡田可愛など、学生生活の場でのハイテーンの溌溂ぶりを主題にした映画やドラマに出演する女優がいたが、本間千代子はその中でも日本的で清純な印象があった。

本間千代子は童謡歌手の出身で、東映撮影所に出入りするうちにスカウトされて契約。

ギャング物などの助演をこなしつつ、歌手としても活躍し人気を博した。

東映は、いわゆる不良性感度の高い映画製作を方針としており、佐久間良子が数少ないチャンスを生かした例(「五番町夕霧楼」など)を除き女優が主演の映画は製作されなかった。

歌手としても人気を誇り、また本人の意向もあり、不良性感度の高い映画を好まない本間は、代表作がないまま、日本映画の時流に取り残されていった。

本間の映画出演最後となる本作「やくざ非情史 刑務所兄弟」では、果たして吹っ切れたその姿が見られるのか?

それとも殻を破らない昔の儘の姿なのか?

ラピュタに駆け付けた。

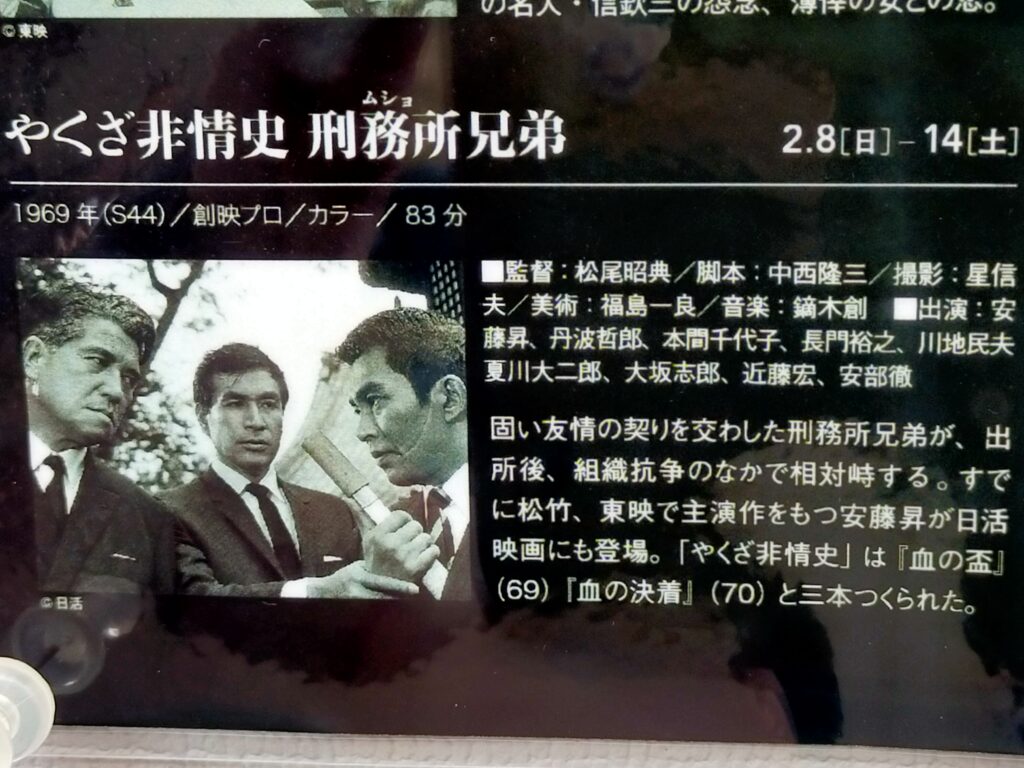

「やくざ非情史 刑務所兄弟」 1969年 松尾昭典監督 日活 ラピュタ阿佐ヶ谷(35ミリ上映)

安藤昇が日活で出演した3本のうちの1本。

相変わらず冷たい凄味のある風体。

人情味とユーモアを持ち合わせているところも、その持ち味だ。

傍役は、善玉が長門裕之、川地民夫、大坂志郎ら。

悪役陣が、ご存じ安部徹、玉川伊佐男らで、そのほかにフリーの美味しい役どころのに丹波哲郎。

対立組との抗争事件で下獄した安藤が出獄して、組の再興に駆けずり回るが、安部徹扮する対立組は全国制覇の組織の威光を着て利権掌握を図り、ことあるごとに妨害する。

孤立奮闘する安藤にはムショ仲間の川地が片腕として助力するが各個撃破されてゆく。

そこへ全国制覇の組織の代貸として丹波哲郎が現れる。

丹波もまた安藤とはムショ仲間だった・・・。

リアルなやくざが撮影所に出入りする東映京都と異なり、日活が製作するやくざ映画は、それらしい俳優に乏しく、細部のリアリテイもない。

東映映画では得意げに描写される花札賭博のシーンは、この作品では最初から描かれないし、東映大部屋のピラニア軍団のような連中が関西弁ですごむシーンもない。

東映に比べて”堅気の役者で作ったやくざ映画”という趣である。

ただ一人、”ホンモノ”安藤昇を除いては。

安藤の妹役で、ムショ暮らしの間、スナック喫茶をやっていたまっとうな娘が本間千代子の役。

”怖い”兄貴の威光からか、その留守中も無事過ごしてきた。

すなわち、非情なやくざ社会の犠牲になり、酒やクスリに手を出すこともなく、ヒモに貢ぐこともなく、ましてや女を抱えたやり手婆的なポジションにいることもないまま過ごしていた。

その存在感は、かすかに現実社会の苦労がにじむ”幸薄い”感は匂ったものの、裏街道の人間特有の”玄人感”に染まることのない、まったくの堅気のものだった。

例えば、彼女を巡るシチュエーションが『まじめに店を守ろうとしたが、流れ者に犯され、女の悲しみからその男と切れずにいる。一方で、その男が敵対組に囲われ、出所してきた兄が、かわいい妹とその男の関係に苦悩する』といった、ありがちな筋立てならどうだろう。

”女の悲しみと、義理当ての間で悩み、愛する兄に歯向かう”という、ノワール的な役柄ならば、この時期の本間千代子の演技に、色合いが感じられたかもしれない。

逆に彼女の良さが打ち消されたかもしれない。

そこで決して冒険しないのが本間千代子という女優なのだった。

本間に好意を寄せていた川地が敵対組に殺された時の悲しみの表現が、本間のこの映画での数少ない見せ場だった。

本間千代子24歳、守屋博との結婚と離婚を経てなお、スマートな体躯から発する清新な色気は”スター”のものだったが。