ラピュタ阿佐ヶ谷で行われている東映大泉の現代劇特集では、渡辺祐介、村山新治両監督作品をはじめとしたプログラムピクチャーの数々に接することができた。

特に渡辺祐介監督は緑魔子デヴュー作「二匹の牝犬」をはじめとして5本の作品を見ることができた。

いずれの作品も渡辺監督のカラーがあふれる、意欲的なものだった。

手許に「日本映画戦後黄金時代 第13巻 新東宝の監督」というグラフ誌?がある。

戦後日本映画研究会というところが1978年に編集したもので、スチール写真で構成された冊子である。

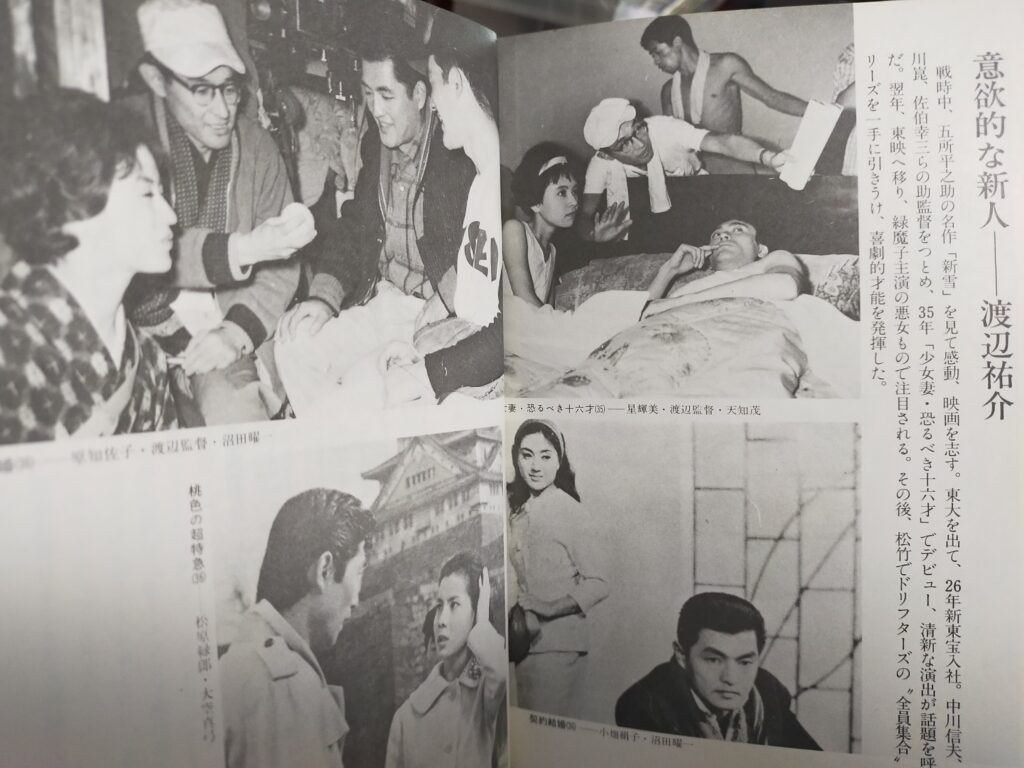

この号でデヴュー当時の渡辺監督が紹介されている。

「意欲的な新人」と題して、渡辺監督の簡単な経歴を紹介し、新東宝時代の作品スチールとともに載っている。

紹介文には、『60年「少女妻・恐るべき十六才」(新東宝)でデヴュー、清新な演出が話題を呼んだ。翌年、東映に移り、緑魔子主演の悪女もので注目される。その後、松竹でドリフターズの全員集合シリーズを一手に引き受け、喜劇的才能を発揮した』とある。

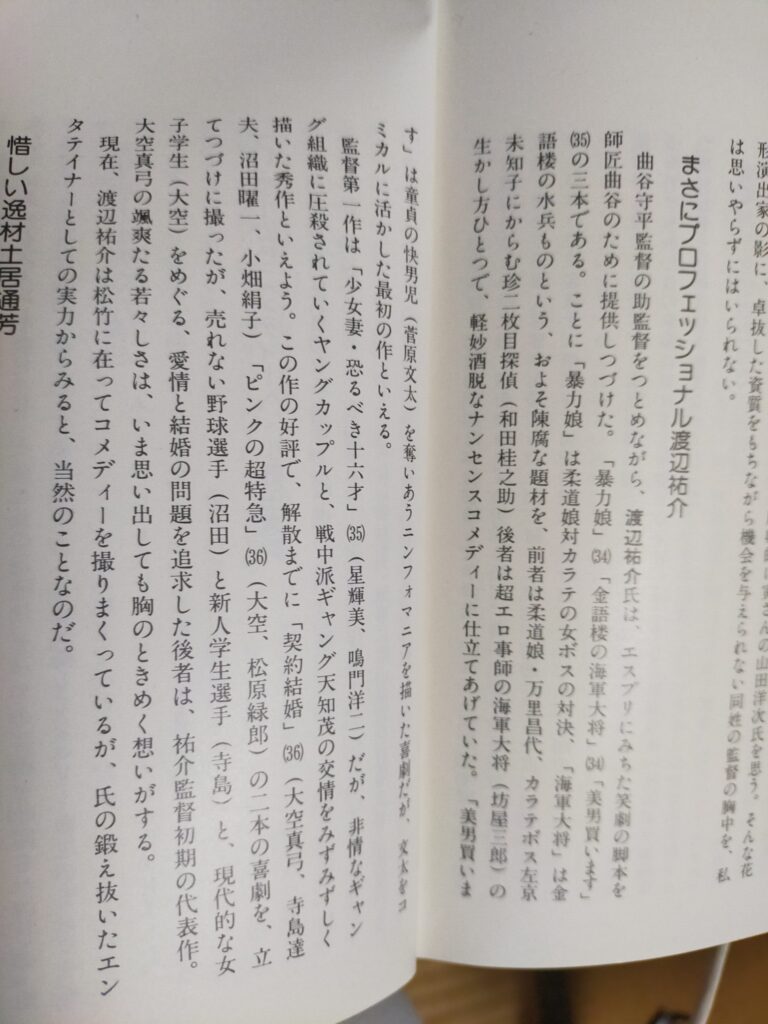

また、同誌巻末の「解説」には、シナリオライターで日本映画に詳しい桂千穂による「まさにプロフェッショナル渡辺祐介」という小タイトルでの記事がある。

ここで桂千穂は、渡辺が助監督時代に、軽妙でナンセンスな喜劇の脚本に才能を発揮していたこと、監督昇進後はデヴュー作の好評を受け、新東宝解散までに喜劇作品を立て続けに撮ったこと、特に「ピンクの超特急」(1961年)は渡辺監督の初期の代表作だ、と述べている。

この度のラピュタでの特集では、東映に移った後の渡辺作品、「恐喝」(1963年)、「暗黒街仁義」(1965年)、「あばずれ「(1966年)を見ることができたので以下に紹介してみたい。

(「二匹の牝犬」「牝」については本ブログにて紹介済み)

「恐喝」 1963年 渡辺祐介監督 東映

1963年の高倉健が精一杯若いギャングを演じる。

60年代後半以降のストイックな任侠道に呪縛される前の高倉健は、軟派なほど自由闊達で女にちょっかいを出し、金に目がないギャングが似合う。

ギャングといっても、貧乏からの脱出手段としてその道に進んだだけの、しがない地元やくざの下っ端だ。

幼馴染の安井昌二は夜学を出て社会福祉協議会に務め、地元の貧民街のために自転車で駆けずり回っている。

地元のマドンナ(三田佳子)は工場主・加藤嘉の娘。

22歳の三田は汗にまみれながら働く零細工場の娘を若さで好演。

かつて不良の高倉に犯されたが、いまは安井の婚約者という設定。

やくざ業界に馴染めない高倉が、一丁こましたろうと手形サルベージのシノギをごまかして、利益誘導したのがばれ、組に追われ地元に逃げてくる。

真面目だが貧困の安井とマドンナは、やくざな高倉に反発する。

マドンナは実はまだ高倉に惹かれてもいる。

高倉は貧困から脱出する才覚もない地元民に歯がゆい思いをし、罵倒する。

が、貧困そのものの地元が彼の心の故郷でもある。

1963年の渡辺祐介監督はデヴュー3年目。

東映に移り、大泉撮影所製作の添え物用モノクロ作品で、貧困の絶望感とそれでも地道に生きることの大切さを描いた。

若き高倉健と三田佳子を使って。

下町の貧民街の丁寧な描写。

街の零細な工場からの内職に頼り、生活保護でかつかつに生きる人々。

そんな貧困が嫌で、どんな手段を使っても一旗揚げようと、やくざな道に飛び込んだ高倉。

一方は、地道に人々を助けようと献身する安井。

高倉と安井の幼馴染の心の根底は一緒。

素直になれない高倉がヤバイ金を、倒産しそうな加藤喜の工場のために安井に託すが、安井からは叩き返される。

地元の人々は追いつめられた高倉から目を背ける。

組に追いつめられる高倉。

『ズバッ、ドスッ』という刀の効果音をあえて使わない、無音のままでの斬りあいシーンは、ライテイングを押さえた暗黒の中で描かれる。

痛そうで、冷たくて、見放されたやくざの末路の渡辺演出だ。

喜劇の才能で知られる渡辺監督の若き日の力作。

背景には階級闘争があり、持たざる者への眼差しがあり、アウトローへの突き放した視線があった。

「暗黒街仁義」 1965年 渡辺祐介監督 東映

渡辺監督の数少ない本編(2本立てのメイン)で、鶴田浩二主演のカラー作品。

共演に丹波哲郎、天知茂の新東宝勢、アイ・ジョージ、南田洋子、内田良平の外様組、渡辺監督子飼いの緑魔子も出演。

キャステイングに監督の意向が大いに反映されているところが異色といえば異色。

脚本は笠原和夫と共同。

客を呼ばなければいけない本編作品とはいえ、ゴルフ焼けした鶴田がアメリカ帰りの「ビジネス」を連呼するようなお笑いにしか見えないやくざを気持ちよさそうに演じるだけの前半はいただけない。

ゴルフ場開発の利権に群がるアメリカと日本のやくざ。

アメリカやくざの代理人として15年ぶりに帰ってきた鶴田やくざが、かつての兄弟分(丹波)や恋人(南田)との間で揺れ動き、あげくアメリカに裏切られ、力づくの決着を迎える。

鶴田はしきりと「ビジネス」を連発し、クールでドライな取引の世界を強調するが、一方で15年前にどっぷりつかっていた日本やくざの義理人情の湿った世界に片足を突っ込んでいて、脱しきれない。

日本やくざの丹波の行動もたいがいだ。

手段を選ばず利権に突っ込み、鶴田の女を奪った挙句、鶴田には義理を強要する丹波。

この辺は「博奕打ち・総長賭博」(1968年)から「仁義なき戦い」(1973年)に至るまで、義理人情の世界の嘘くささを糾弾してゆく笠原和夫脚本のテイストか。

全く鶴田に似つかわしくないアメリカかぶれの日本やくざの所作と古めかし兄弟分、恋人とのじめじめした関係性。まったく渡辺監督らしくない展開。

丹波も南田も天知も、ついでにアイ・ジョージも全く活きていない。

これは、鶴田の鶴田による鶴田のための映画だったのか。

最後にボロボロになって死んでゆくシーンも鶴田の希望通り、というほかに言うべき言葉はないのかもしれない。

「あばずれ」 1966年 渡辺祐介監督 東映

併映用のモノクロ作品。

主演はデヴュー作以来渡辺とは信頼関係で結ばれている緑魔子。

助監督に降籏康雄。

共同脚本、神波史男。

併映用の小品ながら、自由に自分の世界を描き切った渡辺監督の佳編。

川口のベッドハウスに暮らす親子。

妻に逃げられたニコヨン暮らしの父と、肥満児の弟の面倒を見て暮らす工場勤めのユキ(緑魔子)を巡る、寓話のような、でも現実味も帯びた少女の成長譚。

壁もなく二段ベッドが並び、小上がりのような座敷があるだけのベッドハウス。

秋田の後生掛温泉にあった自炊棟を思い出す空間。

トイレ、炊事場は共有、風呂は銭湯。

ユキはベッドハウスのアイドルのように愛想よくクルクル動く。

ある日、洗濯を終えて荒川の土手で寝転んでいると弟が駆け寄ってきて、親父に女ができて腹には子がいると告げる。

甲斐性なしの親父のふるまいに絶望したユキはハウスを飛び出す。

御爺ちゃん(大坂志郎)に聞いていたサーカスの一員になろうと埼玉県内を探し回り、ある一座に潜り込む。

一座の座長(志村喬)とおかみさん(浪速千恵子)。

どうせ続きっこないと、体よく追い出されるが、食らいつくユキ。

ユキを食い物にせんと近づくブランコのスター・哲次(待田京介)のいやらしさ。

一方、ユキにはつらく当たるが、実は相思相愛でブランコの手ほどきをしてくれる三郎(山本豊三)がいる。

厳しいがやりがいがあり、家族のような温かさがあるサーカスでの生活がユキを育てる。

とはいえ、名もなきゴミのような庶民であるユキや三郎に現実は無慈悲だった。

哲次に犯され、せっかく三郎と磨き上げた空中ブランコを披露することもなくサーカスを去るユキ。

三郎もユキを犯した哲次に切りつけ日陰の道に。

三郎を探し回るユキ。

日陰者としてユキを避ける三郎だったが心は嘘をつけない。

愛を再確認して結ばれる二人。

そこへやくざ仲間の追手がやってきて三郎に切りつける。

ベッドハウスを家出してからのユキの世界は、目まぐるしくも痛々しいが、悲惨さばかりが印象に残らない。

そこはかとなく醸し出されるユーモアと人間味は、渡辺監督と緑魔子の持ち味。

また、虚構か現実か、ワンダーランドをさ迷うかのようなユキを俯瞰で眺める温かみのある目線は渡辺監督のもの。

監督に応えるかのように、精一杯ユキに取り組む緑魔子の真面目さと初々しさもいい。

若き緑魔子のレオタード姿が頻繁に登場する。

スタイルがいい。

魔子のレオタードのストッキングを破っての暴行未遂の末、入浴中の魔子を襲い暴行を完遂させる哲次こと待田京介の禍々しさ。

魔子と相思相愛ながら運命に翻弄され不幸に沈む三郎こと山本豊三の哀しさ。

団長こと志村喬と奥さんこと浪速千恵子の現実を経験しきった人間のもつ温かみとやさしさ。

どんな素材でもそれなりにこなす渡辺監督が、子飼いの緑魔子を主演に迎えて、社会の底辺でけなげに生きる若者像をリリカルに描いた佳編。

少女の旅立ちというテーマでは日活に「非行少女」(1963年 浦山桐郎監督)、東宝に「あこがれ」(1966年 恩地日出夫監督)といった作品があった。

他社作品に比べると「あばずれ」は、俗っぽくて色っぽい東映らしい作品だが、少女に対する視線はあくまでもやさしかった。

ユキこと緑魔子は「道」(1954年 フェデリコ・フェリーニ監督)のジェルソミーナの日本版なのかもしれない。

ジェルソミーナは捨てられて修道院で死んだが、我らが緑魔子は生き残ってベッドハウスに帰った後、おじいちゃんの焼き芋屋をついで元気に働くのだ。

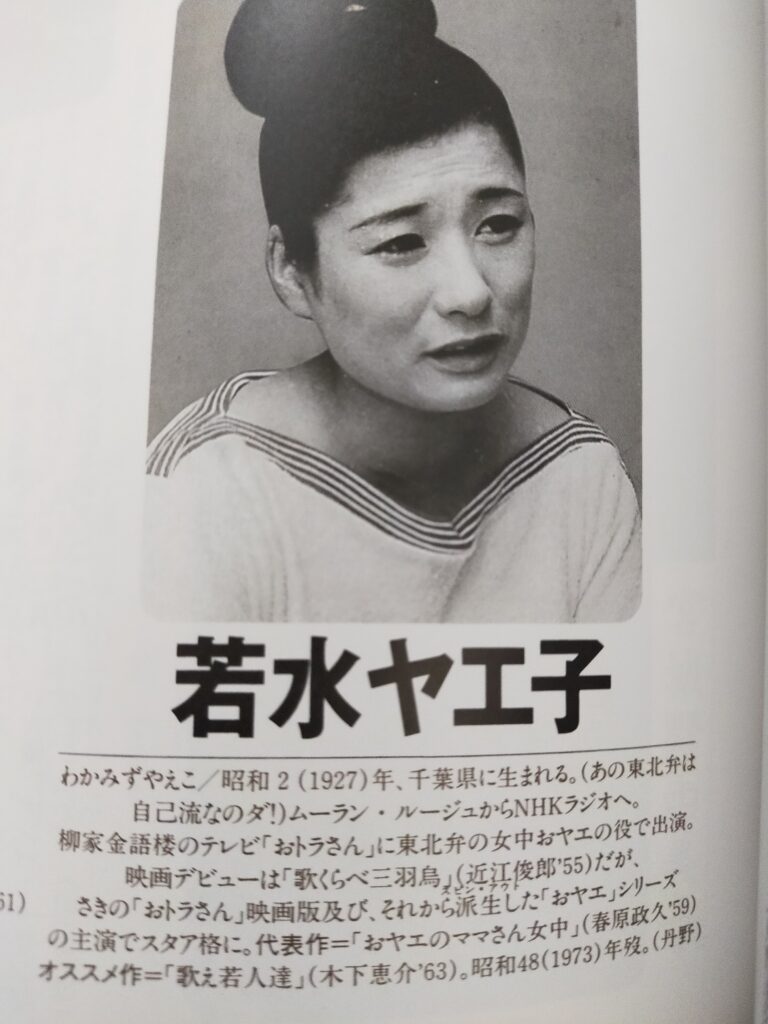

緑魔子と並び渡辺組女優陣の一方の雄、若水ヤエ子はサーカスを宣伝するチンドン屋として一場面だけ登場。

ピエロのメイクでチラシを配る初心者のユキに盛んにダメ出しをする姿が可笑しい。